论“音色动机”及其形态组织结构

——以电子音乐作品《吞·吐》为例

邵 青 徐志博

前 言

基于新声音媒介的电子音乐与基于器/声乐演绎的传统音乐体裁在创作流程、手段、技法等方面的先天差异是显见的。这也曾一度造成历史上两类音乐作品在音响特征、形式结构上陷入难以弥合的割裂境地。不过,伴随近几十年来计算机音乐技术的迭代更新,加之海量音乐创演实践的检验与扬弃,一些相对成熟的电子音乐表达方式、创作思维、技术模式已逐步成型,它们亦成为作曲家在当下这个多元文化时代继续寻求音乐内在形式结构有机统一、新旧体裁风格间承递互通、听觉感知上平衡有序的有效途径。

由旅德中国作曲家王颖(1)王颖(1976~),旅德中国作曲家,本科毕业于上海音乐学院,2003年赴德国科隆音乐学院深造,2007年获得作曲硕士学位后直接升入最高作曲学位大师班,2010年获得科隆音乐学院颁发的“作曲大师”文凭(等同于博士学位)以及电子音乐硕士学位。她的作品类型广泛,横跨传统音乐体裁及电子音乐、电影音乐、多媒体音乐剧场等各类艺术形式。近年来,王颖获得的奖项主要有:2013年Giga-Hertz奖(即“千兆赫兹”奖,第一位获奖者为著名物理学家海因里希·赫兹,目前该奖旨在推广电子音乐并鼓励那些利用新声音和技术的作曲探索)、勃兰登堡双年展作曲大奖,2014年第35届东京Irino室内乐奖,2017年海德堡女艺术家奖及2020年罗马德国学院奖金等。于2012年为低音萨克斯与交互式电子音乐而作的《吞·吐》(TUN·TU)(2)该作品是王颖作为法国IRCAM(音乐与声学协同研究所)驻地作曲家期间创作的。收录于由德国Wergo唱片公司2017年出版发行的、以“TUN·TU” 命名的王颖个人室内乐作品专辑中(WER73472)。是一部以器乐演奏与计算机交互系统Max-MSP作为声源与技术载体的作品,通过交互程序对器乐演奏部分进行实时或延时声音处理、反馈,外加触发回放预制音响来扩充器乐独奏语汇。该作品所采用的“混合电子音乐”(3)这类由乐器演奏与电子音乐技术(交互或磁带)相结合的音乐体裁,通常被称为“混合电子音乐”(Mixed Electroacoustic Music)或“器乐电子音乐”(Instrument/Instruments+Electronics)。创作体裁,在当今电子音乐领域极具代表性,恪守具有听觉向心力的“声源”同一性,并试图将声音交互系统与器乐独奏机制融为一体。如此的体裁与技术设定皆致力于搭建起一座充分连结真实器乐演绎与电子音乐语汇的桥梁,同时又为那种与经典音乐理论一脉相承、以声音本身作为表现对象的纯音乐思维拓展出新的可塑空间。本文将对潜藏于《吞·吐》复杂声音表象背后,看似随意,实则尽在掌控的“音色动机化”形态结构体系予以探究。或也正有赖于这一系列成功突破通用材料规格、跨越技术与媒介区隔的理性思维方法,才使这部作品于吐纳无常、气韵生动(与作品立意相契合)中透显出超凡的时空内聚力及形式张力,得以彰显出其独特的结构化艺术听觉。

一、“音色动机”及其基础与变化形态

(一)核心声音材料——“音色动机”

《吞·吐》以一种可逆的生理机制为出发点,经由声音形态(形象)思维转化,来构筑某种“巨大的音色场”。(4)“‘吞’和‘吐’是两个中文中的动词。它们可以被解释为空气在被‘吸进’与‘呼出’时的动作,选择它们作为标题为了表达广义上宇宙间巨大的空间的运动状态,未知以及浩大。同时也是展示乐器演奏时的状态,对于呼吸的运用并在各种音色的组合和对比时构建出一个巨大的音色场。”参见王颖:“作品简介”,上海国际电子音乐周节目册,2015年。作曲家在作品创作伊始,便设定了6类“长度不等的音色体”(5)“作品的结构内部是由若干个长度不等的独立的音色体组成……每一个音色体内部又由数量不等的多个音色细胞的个体组成。每一个小的个体之间相互链接,交替,依附,重叠或者倒置。而链接每个音色体的则是寂静。” 参见王颖:“作品简介”,上海国际电子音乐周节目册,2015年。,即6类不同的声音形态:“点”“线”“面”“滑音”“音色颤音”以及“人声”(吹奏时同时以嘴部发声)(6)此处6种声音形态是由作曲家本人提出和命名的,该内容来自笔者与作曲家的私人通信。,它们亦成为作品的核心声音材料。需要说明的是,作曲家所谓“音色体”“音色场”及本文所采用的“音色动机”皆沿用了与20世纪后半叶西方“音色音乐”(Timbre Composition)相类似的概念和称谓。此处“音色”并非指传统音乐中那种带有明确器/声乐指向性、静态化的音色属性,而是泛指一种囊括了音高、节奏、强度、频谱特征等因素,且动态化呈现的“特征化音响形态”(7)笔者对“音色动机”概念曾有较为系统的论述,参见邵青:《电子音乐中的“音色动机”及相关结构形态特征》,《中国音乐》,2020年,第6期,第135—146页。。

“音色动机”具备“动机式发展”所需的各类结构性因素,既包括传统“音乐动机”的主要组织维度,如“音高”(非旋律化)、“节奏”(非律动性);还涉及如声音形态、“源属”(8)“源属”(source bonding)这一术语由音乐理论家丹尼斯·斯莫列提出,他认为“将声音与假想的声源和产生方式联系起来的自然趋向,声音因具有共同或相关的源头而相互关联”,参见Denis Smalley,“Defining Timbre-Refining Timbre”,Contemporary Music Review,Vol.10,Part 2,Harwood Academic Publishers GmbH,Switzerland,1994,p.37。这一经验性认知维度常成为人们判断复杂声音现象相互间亲缘关系的潜在依据。等非规格化维度。它们可以是器乐原声,也可以是电子“模拟”音色,或某种复合音色,电子手段的使用令这些声音呈现出更强的人工感与空间性。6种“音色动机”分类不是从单一维度出发的:“点”“线”强调动态包络(dynamic envelope)特征(时间性);“面”强调频域分布(空间性);“人声”基于特定“源属”指向(与萨克斯音色相区分);“滑音”与“音色颤音”则源于声音规律性运动样式(与演奏法密切相关)。显然,作曲家并没有一味追求声音材料分类原则的“科学系统化”,而更偏向直观与实用主义,有效兼顾了声音材料的客观声学属性及实际产生路径——器乐演奏法、电子处理技术、原声与电子音色结合及交互形式等。对于这些“音色动机”的定位与应用思维是声音综合认知与技术习惯叠加的经验理性使然,这也为由此建立起的高层级组织逻辑奠定了情理自洽的底层架构。

(二)“音色动机”的基础形态

“音色动机”的基础形态表现为某种构造纯粹(拥有相对单一和稳定的声音属性)、毋需在感知及运用中予以拆解的个体声音事件。其具有“原型”意味,是一些理想化的声音结构单位,较类似于“核心材料”或“主导动机”在传统音乐中的结构地位。不同之处在于,“音色动机”基础形态未必出现于音乐作品的开头或呈示部分,遵循如“主题—变奏”“呈示—展开”这样的前后发展逻辑,也不依靠某些固定的“主题式”语句或声音过程来强化统合感,而是在各类基础形态与基础形态、基础形态与变化形态的相对关系中产生组织力和动力性。区分基础形态及相关变化形态的主要辨识依据是声音个体构造的复杂度和相似性。以下选取作品中与基础形态最相近的声音片段为例加以解读。

1.“点”

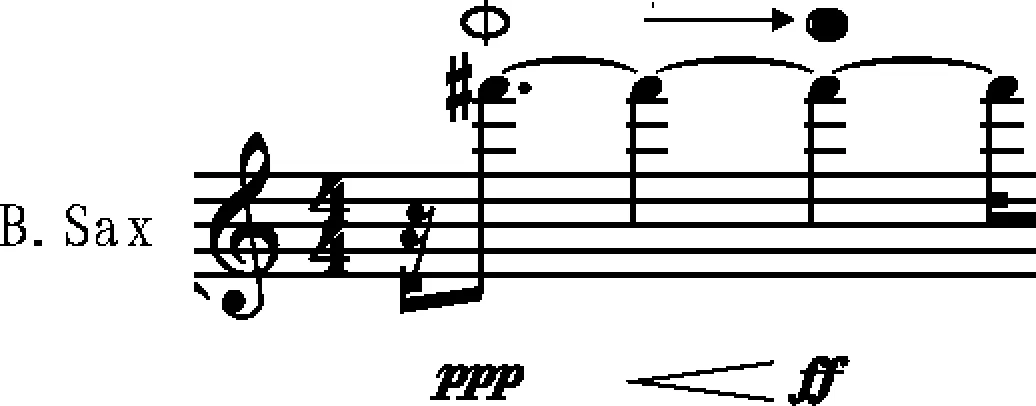

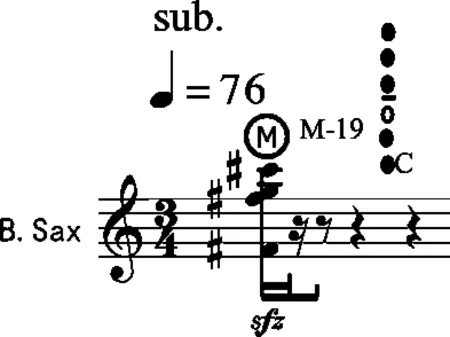

“点”作为全曲最重要的声音形态,在作品中运用的比例最多,它具有重复的短脉冲式的声音形态,在运动方式上呈均匀态(具有统一的包络特征)。为了便于在分析中加以区别,此处将“点”的基础形态分为“无确定音高”(气声)和“有确定音高”(实音)两类(见谱例(9)文中所有谱例出自《吞·吐》作品乐谱(2012年,未出版)。1、2)。

谱例1.基础形态Ia

谱例2.基础形态Ib

2.“线”

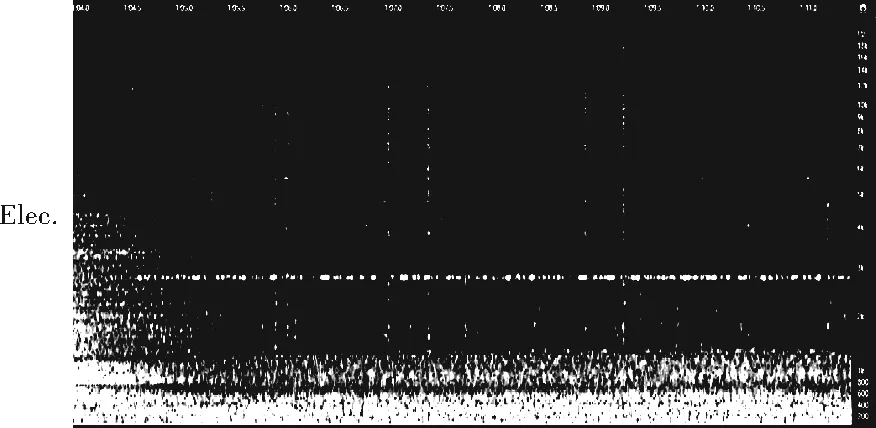

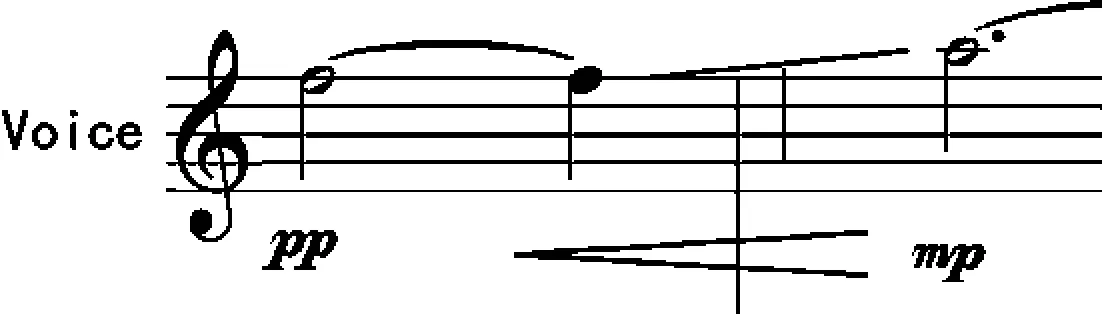

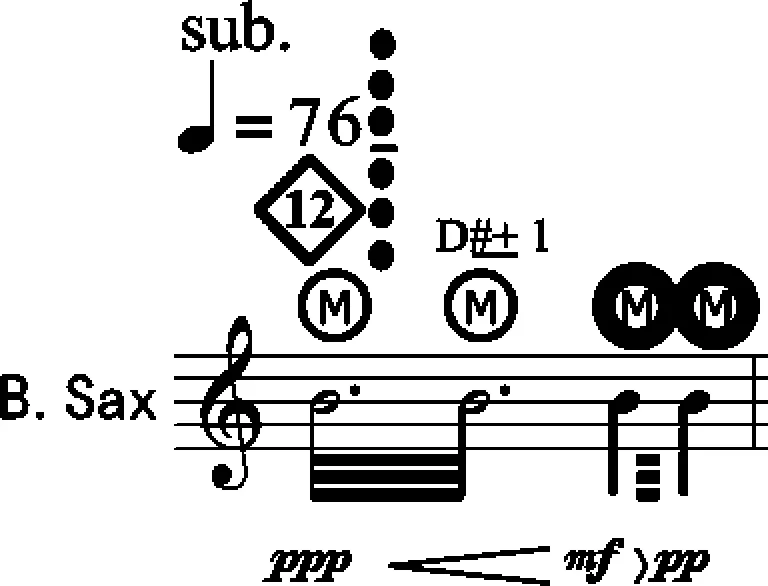

“线”表现为持续性单一声音个体的静态或动态延续,如萨克斯演奏长音,又如经过电子处理的持续性音响。在作品中,“线”多以连接句或与其他形态结合的方式来呈现。 “线”的基础形态同样分为有确定音高(实音)和无确定音高(气声)两类(见谱例3、图1)。

谱例3.基础形态IIa

图1.基础形态IIb(10) 该基础形态位于Patch4(即交互程序模块4,见下文表2)的尾部(1′04″—1′11″),表现为单一稳定、无明确音高的风鸣声。通过不同参数的冻结(freeze)、环形调制(ring modulation)和频率移动(pitch shift)塑造而成。

3.“面”

“面”是具有“复音”性的声音形态,它表现为多个可辨频率成分的共时呈现(多见于复合音演奏效果)。它在时间上可以是持续(线性)的,也可以是瞬态的。为便于在分析中加以区别,“面”的基础形态也区分为持续与瞬态两类(见谱例4、5)。

谱例4.基础形态IIIa

谱例5.基础形态IIIb

4.“滑音”

“滑音”的声音形态表现为一种频率维度连续慢速或快速变化,可以是无级滑动,也可以是模糊的音高(泛音)级进,或以电子手段塑造类似“弯音”(pitch bend)效果。“滑音”还通常伴随音量、音色、速度或其他声音参数的变化。为便于在分析中加以区别,“滑音”的基础形态可分“无级滑动”“级进滑动”两类(见谱例6、7)。

谱例6.基础形态IVa

谱例7.基础形态IVb

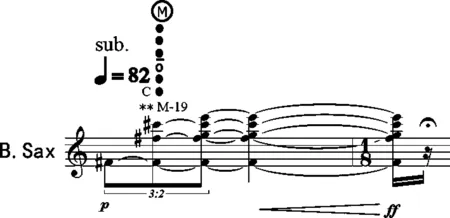

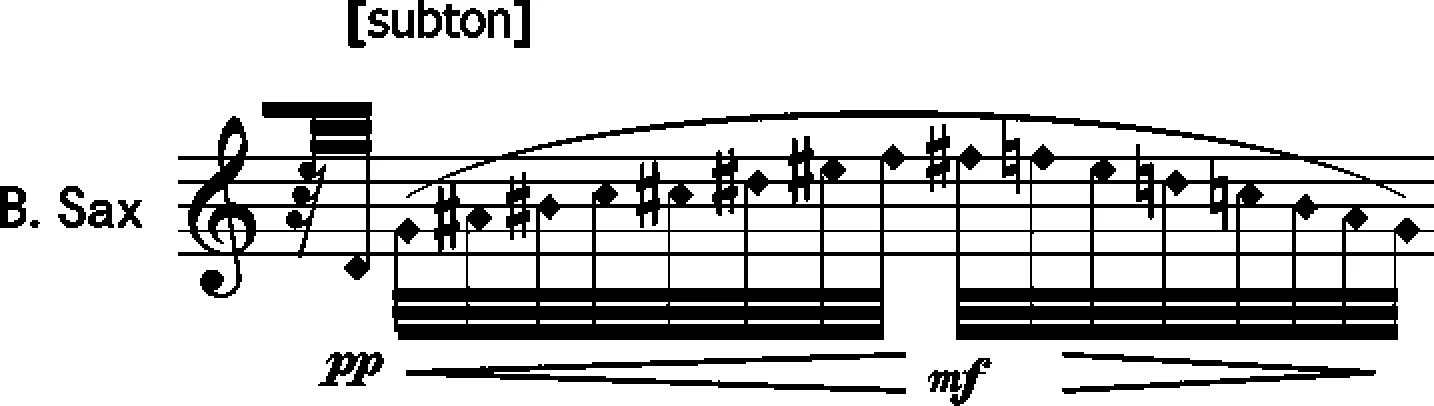

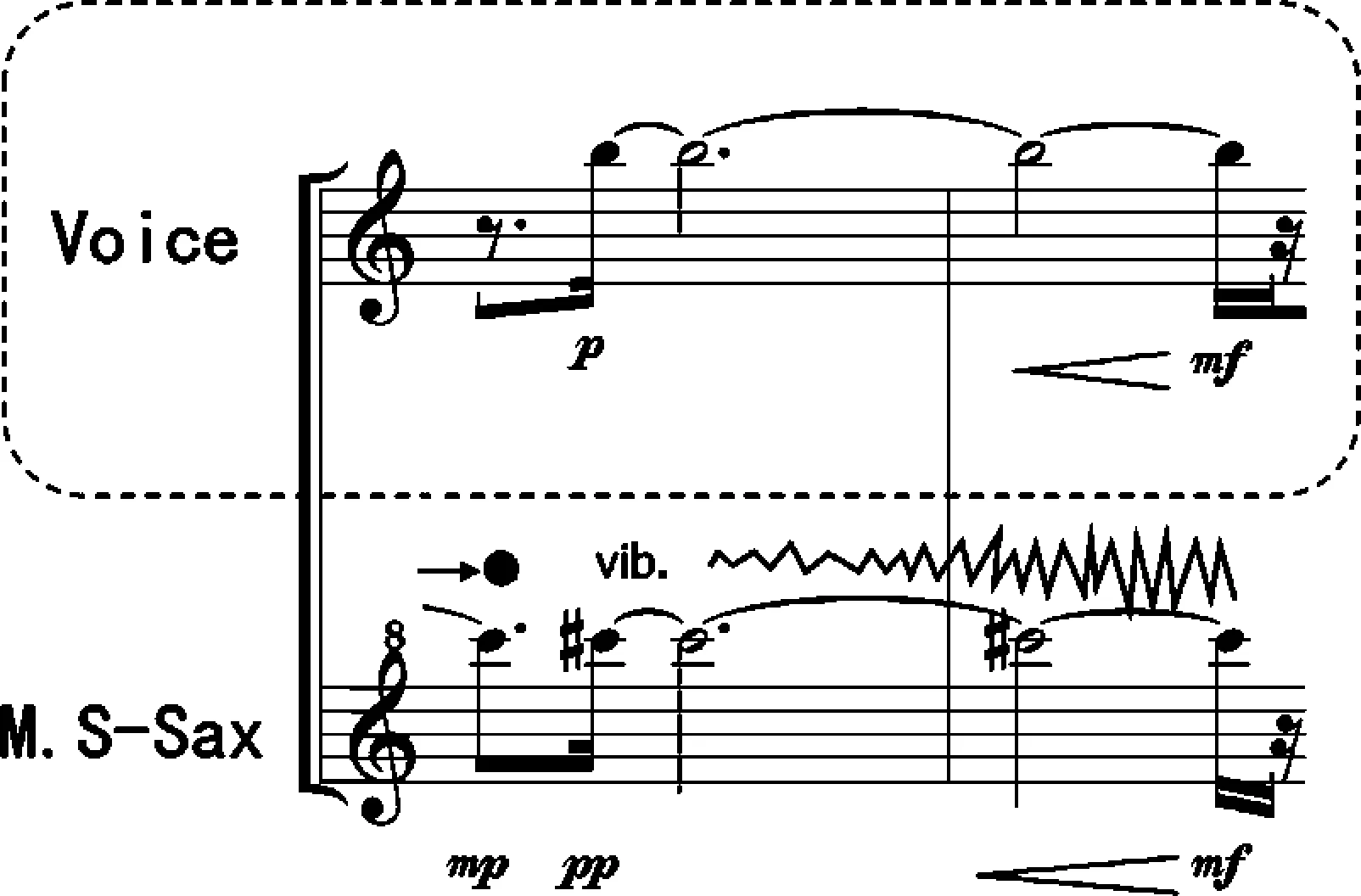

5.“音色颤音”

“音色颤音”兼具了前述“点”“线”“面”“滑音”形态的部分特征,表现为快速往复的“吟揉”(变化体现在音高、频谱、幅度、速率等综合维度之上),它可以通过不同演奏法或电子处理手法获得。此处将其分为单音起伏与复音交替式两类(见谱例8、9)。

谱例8.基础形态Va

谱例9.基础形态Vb

6.“人声”

“人声”表现为一种特定的声音“源属”,与器乐与电子音响相区分。“人声”通常与萨克斯声部同时发声,多以“同质”于其他声音形态的混合音色方式出现。作品中的“人声”主要依附于共时的器乐形态,以下分别是呈现为“点”“线”的人声基础形态(见谱例10、11)。

谱例10.基础形态VIa

谱例11.基础形态VIb

以上对“音色动机”基础形态的示例大致反映了这6类声音形态在作品中最常见、简练的形式(见表1),而其他构造更为复杂、样式趋于多变的同类声音形态则应归为它们的变化形态。6类“音色动机”基础形态作为重要的结构力元素还体现出不同程度的特征互通性,彼此依存、相辅相生。这势必有利于继续派生出更多、更为有机关联的声音变化形态。基于“音色动机”思维的种种声音形态贯穿于作品发展全过程中,为整部作品提供了尤其重要的结构力来源。

表1.“音色动机”基础形态分类表

(三)“音色动机”的变化形态

整部作品一定程度上就是6类“音色动机”不同程度变化及组合的延展运动过程。它们既各自独立又相辅相成,所呈现出的种种形式可塑性与有机互动性成为作品整体形态结构中最为底层和起决定性作用的一环。以相应基础形态为“原型”,通过不同维度、单一或复合化塑造,形成相当数量、构成各异的“变化形态”。笔者将这些“变化形态”归纳为以下6类:(1)依托“音高”“节奏”的变化形态;(2)依托音色置换的变化形态;(3)依托包络变异的变化形态;(4)依托同类声音交叠的变化形态;(5)电子化“增殖”变化形态;(6)基于异类声音复合的变化形态。这些对“音色动机”的“再塑造”遵循宽泛的动机发展思维,除了起到统一/区分材料、延展/丰富乐思的基础功能,还为作品中更高层级的组织建构提供了充分而多元的逻辑依据。

1.依托“音高”“节奏”的变化形态

“音高”与“节奏”作为传统音乐语言中的首要组织因素,在此作中仍展现出较为显著的变化发展效力。只是两者在“音色动机”化思维模式中不再表现为“音程”“旋律”动机式进行,而是以“单一音”式的整体移位和微分音变化游移为主;也不再依照规格化“节奏型”进行单位约分式增减,而是以“时值”与“速率”的综合性变异为主要方式。总体上呈现为对特定“音色动机”进行“高低—快慢”起伏变化。

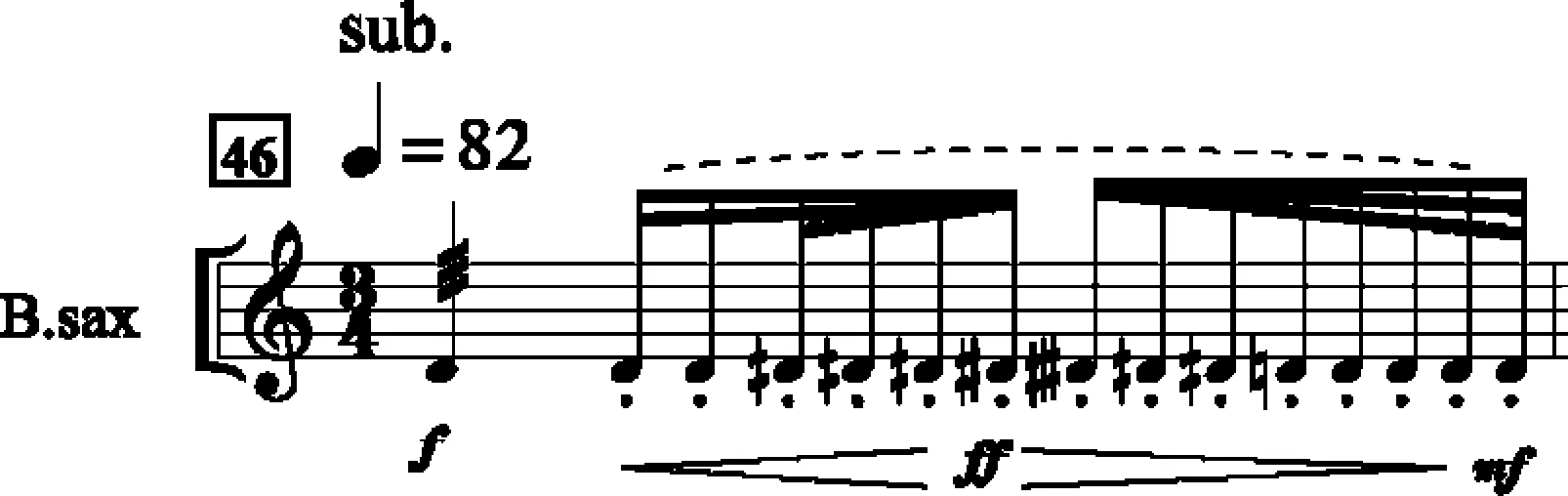

谱例12(第46小节),该“变化形态”主要是对基础形态“Ib”的音高与速度变化,改变了基础形态原先稳定均匀的状态,而连续上下微分音级进亦可理解为是基础形态“IVb”的微缩版。与“基础形态”相比,此“变化形态”的渐慢与渐快形成了张弛的语句感,与“吞/吐”意象联系密切。

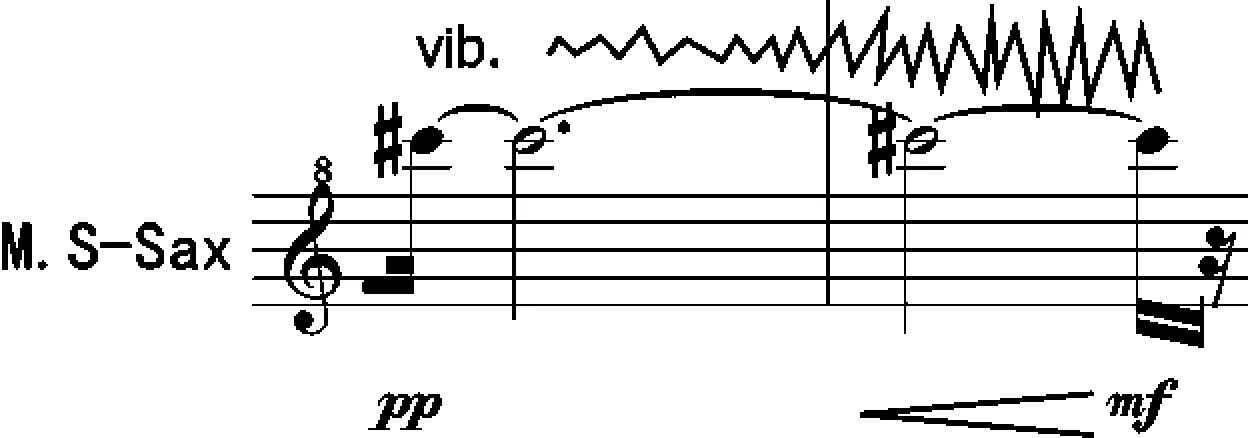

谱例12

谱例13(第81小节)是对基础形态“Vb”进行“音高”“节奏”变化的典型例子,相较单纯的“音色颤音”,该变化形态整体产生了清晰的音高上行(滑音)走向。同时,结合“颤音”交替速率的由快至慢以及力度的起伏,使该语句一方面从动态趋向静态,一方面又保持着整体的张力感,形成一种复合的听觉效果。

谱例13

2.依托音色置换的变化形态

20世纪西方现代音乐中有大量利用不同程度的音色变异作为美学与结构立足点的先例。此作中也出现了大量通过不同演奏法或电子手段来改变“基础形态”音色特征的例子。需要说明的是,此处的“音色”是指声音个体静态的频域属性,沿用了传统音乐中对音色的定义。

谱例14(第45小节)与谱例15(第59小节)都属于以不同演奏法改变基础形态音色的例子。前者由萨克斯以“半气声”发音方式演奏“滑音”(基础形态“IVb”),演奏法的改变令该变化形态拥有了更为模糊的音高感及更轻盈的滑动过程。后者是通过拍击不同键位的方式对“基础形态Ia”的变异,同属脉冲性音色,音色的微变加之不稳定的节奏,使该语句拥有了较强的不确定感。

谱例14

谱例15

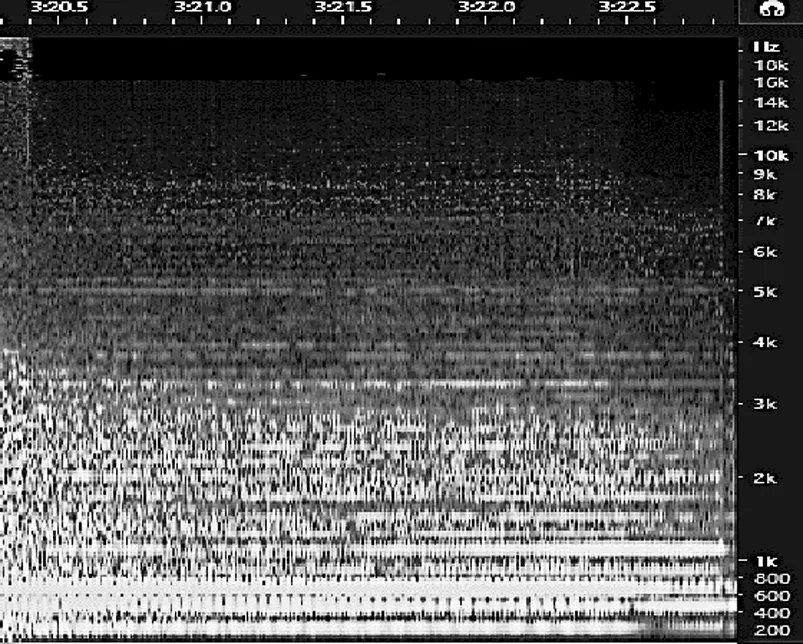

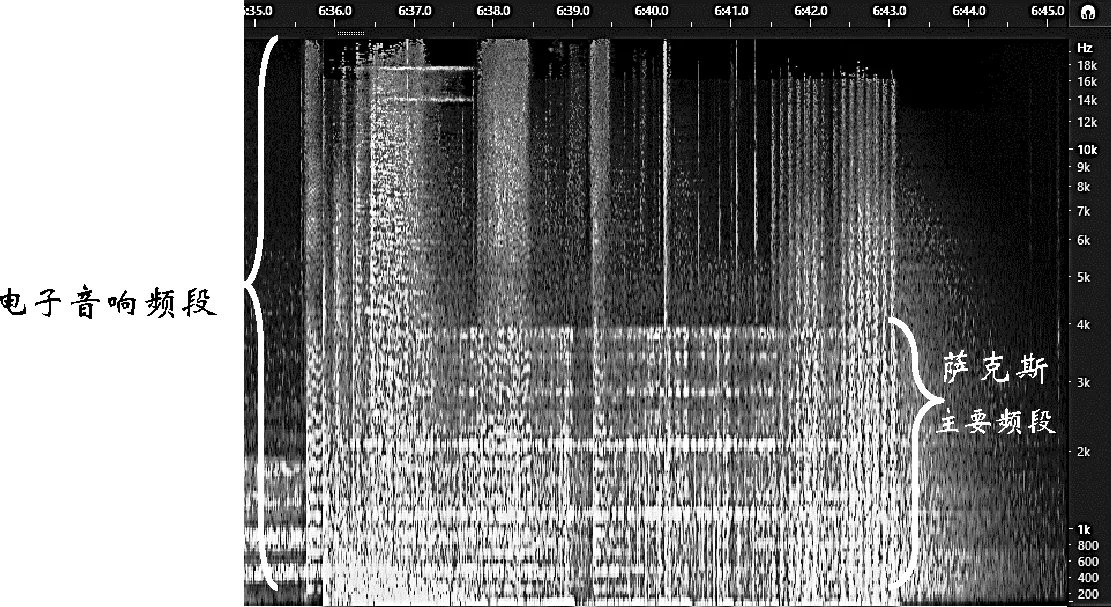

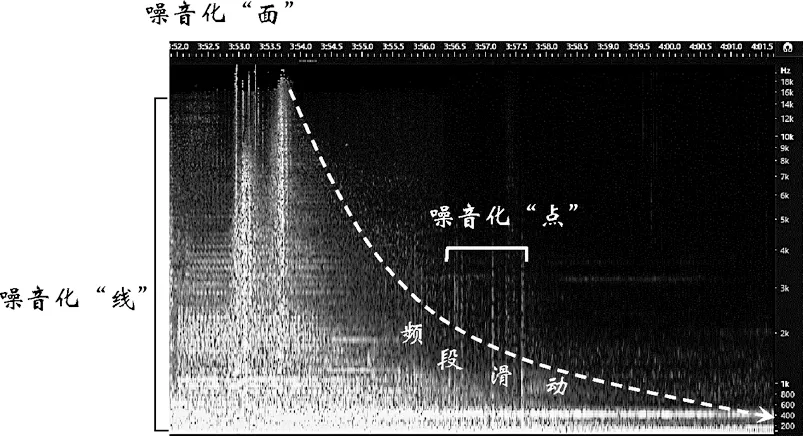

图2(第60小节尾)、图3(61—66小节)均为纯电子音响的段落,两者事实上是一个连续的声音过程,它们分别是基础形态“IIa”与“Ia”经相同电子手段(参数)——冻结、环形调制、音高偏移以及频率动态变化(gizmo)等综合变异的结果。它们与各自的基础形态间仍保持整体形态上的统一,即“线”与“点”,但在频域上因动态偏移交叠,表现出更为“碎片化”、噪音化的电子音色特征。

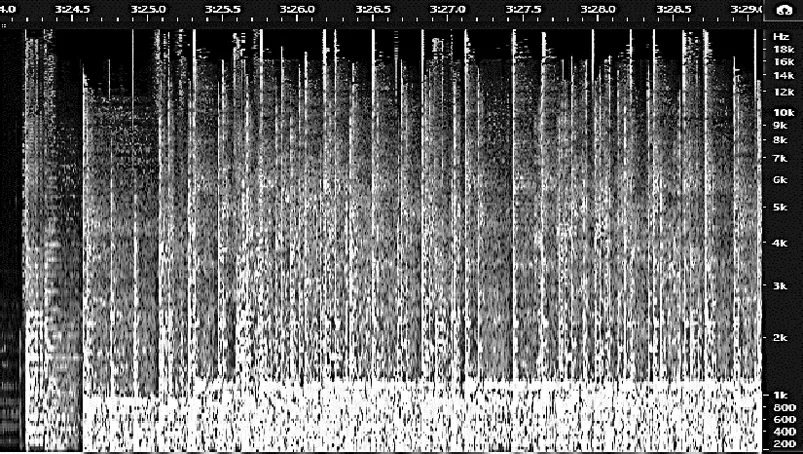

图2.音响频谱(3′20″—3′23″)

图3.音响频谱(3′24″—3′29″)

3.依托包络变异的变化形态

声音的动态包络(11)一个典型的声音“包络”通常可表示为A(起音/Attack)—D(衰减/Decay)—S(持续/Sustain)—R(消逝/Release)的演变过程(后续谱例中将借用这四个字母缩写来表示相应的动态变化阶段)。在物理声学条件下,演奏法、织体、表情控制、声部增减等因素制约着器乐音响的包络形态,相较标准模式ADSR或简化、或复杂化。在电子声学处理中,声音包络则可以被任意造型。特征在传统器乐中往往与演奏法、织体、强弱幅度等关系密切。在《吞·吐》中,“包络变异”作为全曲重要的创作手法与结构力要素不仅分布于各类“音色动机”的变化发展过程,还影响着作品整体的结构布局(包络的起伏变化与“吞”“吐”的能量感知天然契合)。从声音个体形态至语句、再至段落,对包络变异手法的运用可以说渗透在全曲每一个结构层级,这也是影响该作整体听觉结构特征的重要形式来源(参见第三章的相关论述)。以下两例均是对“音色动机”进行包络变异串连形成的“语句”,可理解为作曲家对作品主旨的某种形象化表达。

谱例16(第30—33小节)是基础形态“IIa”的包络延伸和过程化,其中每一个动态变化阶段(A,S,R)都具有较长的时值,表达了一个不间断的“线”形“吞”“吐”的语句过程。

谱例16

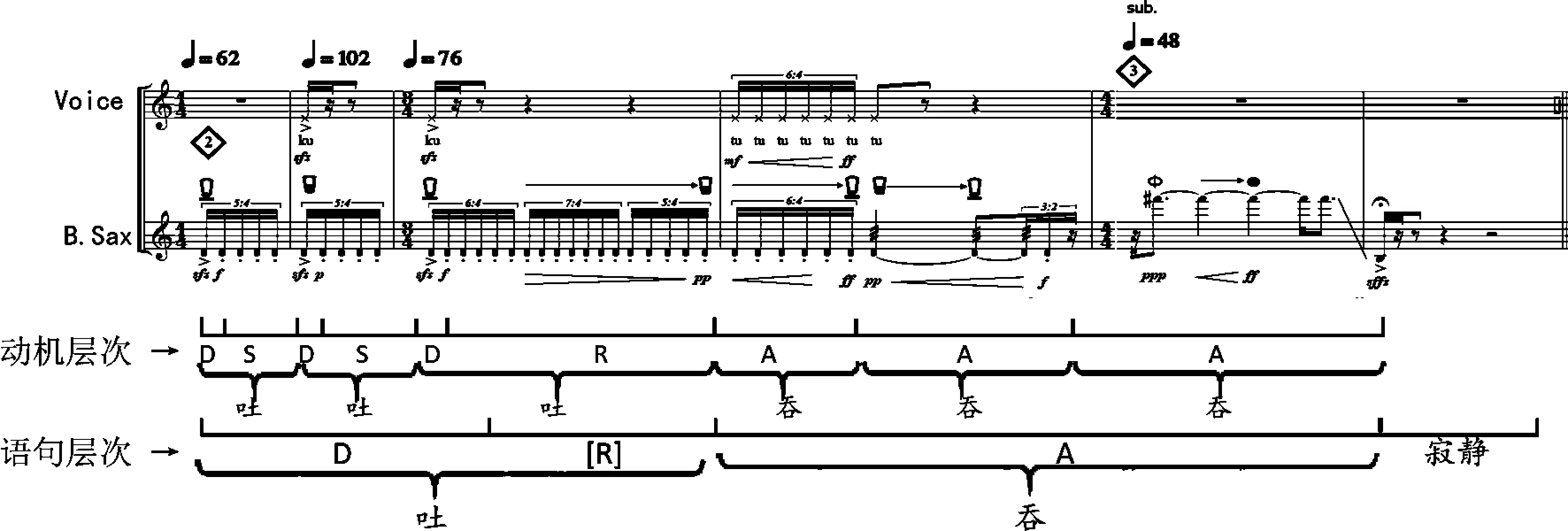

谱例17(第8—13小节)是基础形态“Ia”衔接“IIb”的“变化形态”(包含VIa),由5个音色动机“点”和一个“线”构成形态连缀,包括了两次短小的“D—S”,一次较长的“D—R”和三次递进的“A”。同时,这个长语句也可看作是一个整体的“抑扬格”(D—[R]—A),即通过对包络形态的重复强化表现断续、复合性的“吐”“吞”运动意象,达成从“动机”向“语句”的语言结构升级,之后以“寂静”(休止)终止该句。

谱例17

4.依托同类声音交叠的变化形态

对“基础形态”的变化发展也会用到类似于“同质化”织体的传统声部搭配手段,即以同类、相近的音色或声部织体交叠形成一种更具复合与变化性的统一音响形态。

谱例18

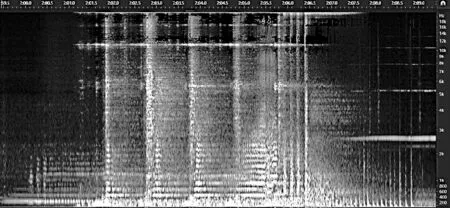

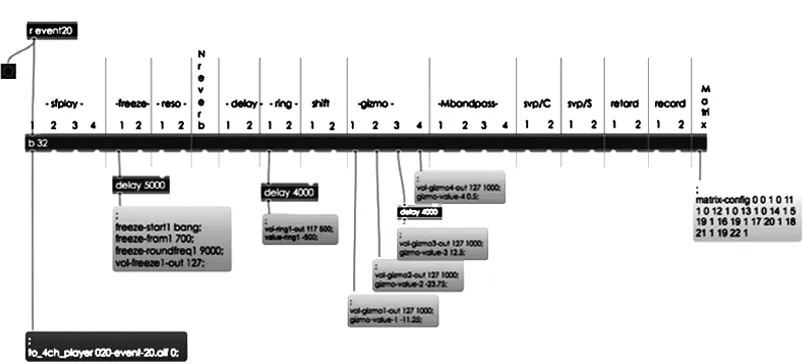

图4.音响频谱(1′59″—2′09″)

谱例18(第38—39小节)是基于基础形态“IIa”的“变化形态”。人声与萨克斯形成了相对融合的“线”状混合音色。同时,电子音响在高频以持续的“风鸣”音响(基础形态“IIb”)与之交叠(见图4),这三种单质“线”形态交叠为一种复合的“线”状音响(见图4)。同时,该形态拥有极为规律、起伏分明的动态样式,在复合性“线”状音响(明显的脉冲动态也使之具有了部分“点”的性质)的基础上模拟出一种类似“喘息”的音响状态,这种具有显著符号意味的“声音标签”在作品中亦发挥着重要的结构性作用。

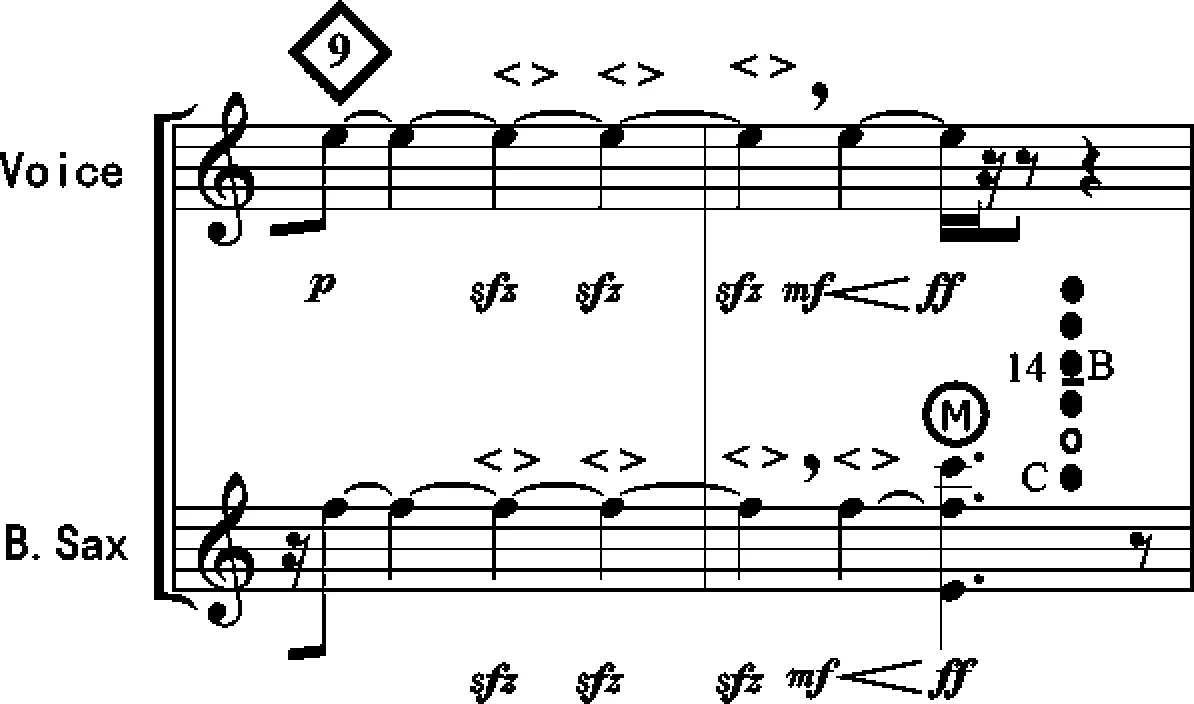

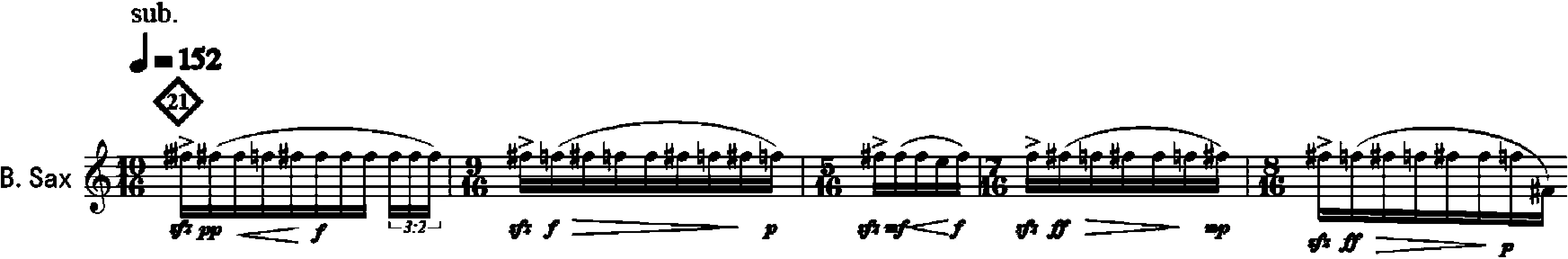

谱例19(第102—106小节)可理解为对基础形态“Ib”与“Vb”中间形态的变化。萨克斯演奏部分在听感上既具有“点”的颗粒感,又兼有“音色颤音”微妙的音高交替变化,并通过包络变异控制形成语句。实时电子音频处理:延迟(delay)、环形调制和音高偏移,使之附带了一个全频段的同质电子音色层,其与现场萨克斯叠置成一个在频域和时间上皆充满晃动感、复合的“点”(从空间维度理解则为“面”)状变化形态(见图5)。

谱例19

图5.音响频谱(6′35″—6′45″)

5.电子化“增殖”变化形态

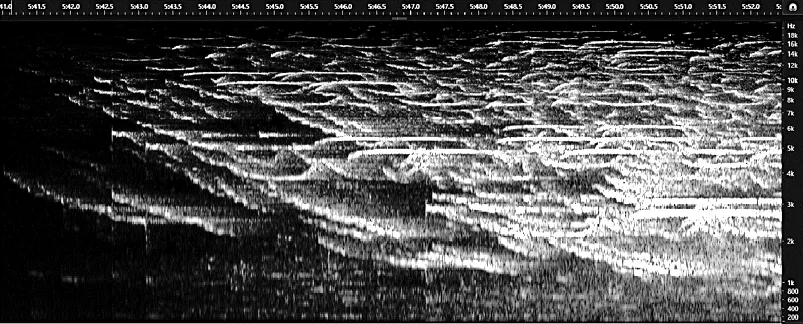

《吞·吐》中常出现以电子手段对现场器乐材料拾取、变形,并加以形态“增殖”的段落。有些电子音乐段落经过较为复杂的交互音频处理,虽仍能依稀体现原始的个体形态特征,但结果却产生高度“群化”。图6(第94—95小节)是一个“电子滑音”段落,是对刚出现的次高音萨克斯滑音形态的“反向群化”模仿。该器乐原型(第94小节,谱例20)由弹舌奏滑音,兼有基础形态“IVa”“IVb”的特征。通过电子“交互模块”(Patch20,见图7)中的冻结、环形调制、多段频率动态变化、延迟等电子手段综合加工,形成了一个渐进的、错综交叠的音高下行滑动“集群”。这一电子“独奏”段落是整部作品对“滑音”这一“基础形态”最为复杂的变化发展形式,也是电子化“增殖”手段运用十分典型的实例。

谱例20

图6.“电子滑音”段落频谱图(5′41″—5′52″)

图7.交互程序模块(Patch20)

6.基于异类声音复合的变化形态

6类“音色动机”本身就不是相互孤立的,其形态间具有千丝万缕的联系,对作品实际音响中多样化声音类型的区分(原型的认定)难以做到完全绝对化。前文示例中已包含一些介于两种或多种“音色动机”之间的声音个体形态,可以说,它们的出现本身就是作曲家对于“音色动机”基础形态的复合运用。在类似的复合过程中,各类“音色动机”的特征被有效提取,进而元素化,集成于新的“变化形态”之内。其结果呈现为一个统一却构成多元的声音形态过程。这种异类复合的变化形式在作品中所占比例很大,其形态样式及塑造手法也各具特色。

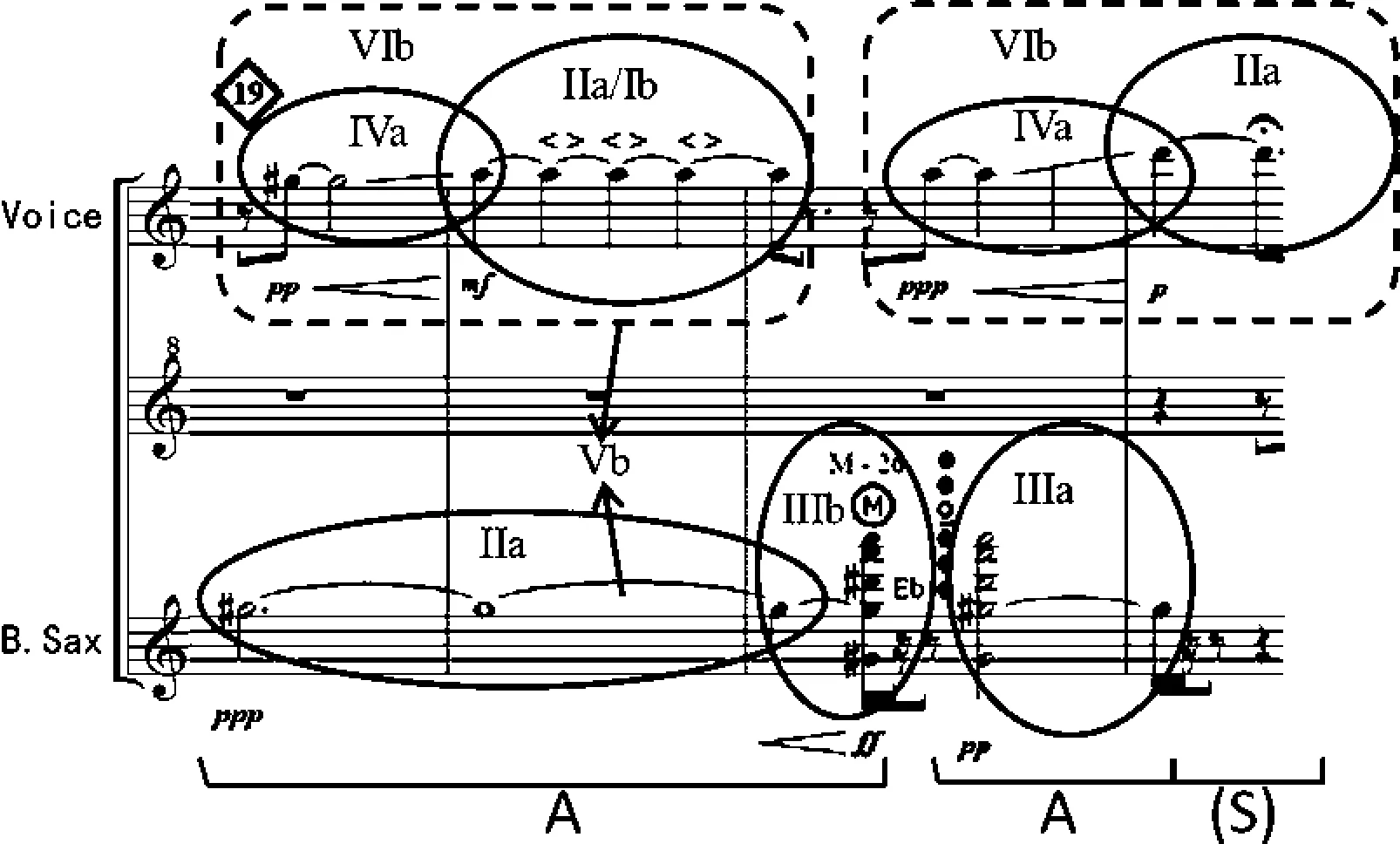

谱例21

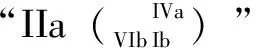

谱例21(第88—92小节)从动态包络变异角度来看是一长一短两次“起音”(A)过程,构成(皆为低音萨克斯与人声哼唱叠置而成的同质混合音色)与整体形态较为接近。但若是观察二者的细节,则几乎囊括了所有六种“音色动机”的特征,同时还兼用了前述除电子手段外的其他各种形态变化方式。前者以复合音色的“滑音”(IVa)淡入,经音高微差的“线”(IIa)、“点”(Ib)组合而成的“音色颤音”(Vb),强收于“面”(IIIb)。后者则以持续复合的“面”(IIIa)与“滑音”(IVa,滑动幅度加大)淡入,并保持在纯“人声”(VIb)的“线”(IIa)之上。在包络形态上前者过程性更丰富、变化更剧烈,后者则像是前者的某种“回声”,音高滑动范围更大,却更趋平稳。前后连缀便显现出“音色动机”及相关形态变化思维的综合声音造型效果,构成似是而非、若即若离的微妙听觉效果。

而当电子手段参与到这类复合变化形态的塑造之中,无论是其声音成分的多样性,还是变化的复杂性都会大幅度提升,最终也会呈现为某种高度综合、变异的音响结果。

图8.音响频谱(3′52″—4′02″)

图8(第76小节,“寂静”(12)“寂静”是作曲家自己的提法,事实上并非无声,多数情况下会留给电子交互部分作为现场演奏乐思与声音效果的延伸,或利用预制音响做模仿、对话。鉴于电子回放的空间效应,其一定意义上构成了能量关系在时空维度间的转移,使之在新的声学空间中再释放、再积聚。)是经交互程序模块Patch15处理后的纯电子音响收尾部分,动态包络整体呈衰减状,几乎无可辨的音高感,是一种接近“轰鸣”的“虚化”噪音处理。其中仍有对多种器乐材料进行处理变形的痕迹,至少包含噪音化的“点”(Ia)、“线”(IIb)、“面”(IIIb)、“滑音”(IVa)等“音色动机”。由于这些材料混杂在一起,且经过较大程度的变形,因此要在听觉上清晰区分是困难的,仅能在频谱图上粗略标识。这个纯电子音响段落与Patch15中大部分形态完整、个体鲜明的(器乐+电子)音响,形成了某种 “实(统一)——虚(混杂)”的对应关系,从另一角度彰显了张弛有度之“吞”“吐”趣旨。

作品运用以上6种声音变化处理方式,很大程度上保留乃至突出了相关“音色动机”基础形态的主要特征。前5种变化形态基本保持了音色动机的类别属性,可比较轻松地予以听觉分辨,而第6种变化形态则体现出更高的复合性和变异性,除依靠听觉外还需辅助乐谱和音频综合分析来判断音响体内部的成分构成,甄别所涉“音色动机”元素间的组织互动关系。可见,上述对“音色动机”变化形态的分类示例是相对扼要的(亦出于分析所需),在作品中常可以看到同时对多种变化形态进行综合运用的情况,这对于提升声音造型多样性、丰富音乐听觉感知是十分必要的。

《吞·吐》的声音结构搭建几乎完全基于作曲家所设定的6种“音色动机”(基础形态)及它们的各种变化、组合、互动样态之上。或可以下此结论:“音色动机思维”造就了这部与传统音乐形态结构大相径庭的作品。其中存在着一种源于客观听觉认知的声音组织逻辑,有效避免了因非乐音材料某种“先天不足”所导致的零散和杂乱,反而使之呈现出颇强的“结构向心力”。可见,无论音响个体复杂性或整体异质化(体现在器乐独奏与电子音乐的关系)达到何等程度,以“音色动机”为代表的创作思维路径或都有助于提供某种由静(基础形态)至动(变化形态)、从简(单一形态)及繁(复合形态)的功能性声音结构视角,且有利于勾勒出多层次、多维度的声音组织脉络。下文将继续按图索骥,进一步解析该作不俗听觉背后的内在奥秘与独到匠心。

二、 基于“音色动机”多维变异的声音形态功能体系

“音色动机”基础形态及变化形态在作品中的具体表现形式是不固定且多样化的。它们相互间并不依靠明确的规格或比值关系(如音程、和声、节奏型、指定音色等)来实现类型区分和定量转换,却隐含着同样环环相扣、高度可控的声音组织逻辑。

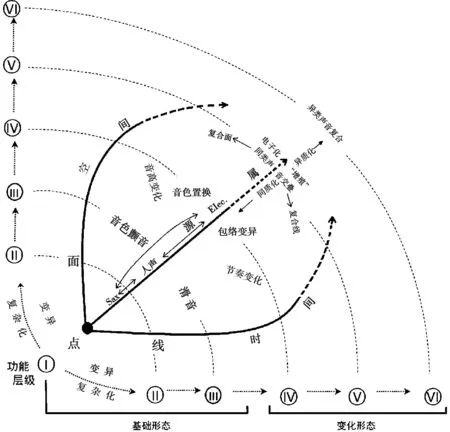

如上文所述,在《吞·吐》中作曲家没有完全遵循某种“科学”量化的方式来对核心声音材料进行分类,而是以听觉直观性与技术实现度为主要参照,其无论在接受还是创作层面都颇具合理性。受此启发,笔者尝试搭建了一个多维度(时间、空间、“源属”)的“音色动机”形态功能网,将前文所总结的“音色动机”6种基础形态和6类变化形态悉数纳入其中,由此揭示存在于它们之间的天然亲缘关系,进而为阐释不同声音形态类型之间、不同变化模式之下或简单、或复杂的音乐结构发展样态梳理潜在逻辑线索——一个“等级化”的功能结构体系(见图9)。

笔者使用“功能”一词的目的不在于将其与西方传统大小调“功能和声”体系中那些明确的“功能”(13)《新格罗夫音乐与音乐家辞典》中对音乐中“功能”(Function)的归纳是十分简明的:“主要由里曼(Riemann)提出并使用于和声理论的术语,用以表示和弦与调性中心间的关系。”参见“Function”,in Stanley Sadie ed.,The New Grove Dictionary of Music and Musicians,New York:Oxford University Press,2001。勋伯格对之有较为深入的释义“(和弦)进行有建立或破坏调性的作用……和弦应如何组合,系决定于组合的目的——调的建立、转调、过渡、对比抑或调的重建。”参见〔德〕阿诺德·勋伯格:《和声的结构功能》,茅于润译,上海:上海音乐出版社,2007,第1页。属性(如:主、属、下属、正、副等)予以对等化。而旨在合理吸取传统“功能”体系的形式内涵,如围绕调性中心建立的主从等级关系,以及由中央向外辐射的承递、转换机制等系统性特征。不过,原先占有绝对中心地位的“主音”或“主和弦”被某些具有“原型”意味的基础声音形态所取代。图9中的功能层级序号仅代表了所涉声音形态变异级别及构造复杂程度(与序号大小呈正比递增),不再强调某种单一的归属倾向(如:下属→属→主),转而体现不同音响体介于时间、空间、“源属”三个维度之间,互有侧重又协同联动的形态相似性关系(随着声音形态变异度、复杂性的提升,三个系统维度在功能层级较高的变化形态中趋于统合,不再适合分而论之)。可根据不同声音形态的相似度与变异性将相邻功能序号间的关系看作是强关系,将较远序号间的关系看作是相对的弱关系,而声音在三个系统维度上的综合变化形式(创作手法)则成为决定它们相互间“引力”作用的具体因素。

图9.“音色动机”形态功能体系

前三个功能层级的划分基本厘清了6种“音色动机”基础形态间潜在的源流、亲缘关系。不过,这并不意味着在具体创作实践中就必须按顺序、分主次地使用和处理之。它们作为“音色动机”基础形态本身是相对独立的,其“核心声音材料”的结构地位也是稳固的。对它们相互间关系的梳理也许能有效揭示某些结构手法和创作路径背后的底层形式逻辑。当然,在实际音乐创作中,作曲家对各类声音形态的个性化解读和风格化引申对最终结果如何呈现可能是更具决定意义的,这就需要具体问题具体分析,进一步探讨“音色动机”在相关音乐思维、感知中是否能合理占有形式主导地位。

与“音色动机”基础形态所拥有的明确声音类型指向有所不同,功能层级所涵盖的6类变化形态更类似于一系列变化性递增的声音形态发展方法论。此处根据它们与相关基础形态间的总体关联性,同样划分为三个功能层级。

《吞·吐》作为一部在创作伊始就将“音色动机”相关结构思维作为主要理性逻辑框架的作品,在选材、语句处理、结构搭建等方面有意或无意地遵循着某些潜在形式原则。这些原则既与作曲家所追求的特定“音响化”(或“声音化”)音乐风格以及旨在表达自在吐纳意象的作品主题相契合,根源上则是由本文所提出的“层级化”声音形态功能体系所蕴含的演变发展规律与相关听觉倾向所驱动。进而形成了“原理—形式—内容”相互紧密支撑、三位一体的自洽局面,同时影响着作品在宏/微观声音组织结构中的合理性与完整度。

需要说明的是,此处所归纳的这一动机化声音形态功能体系是具有相对普遍意义的。可以这么理解,在传统乐音组织框架下,其相较于“音高”“节奏”等“显性”组织逻辑似乎匿于某种“隐性”结构地界,而当音乐素材逐渐脱离规格化乐音,传统音乐结构方式受制于声音材料的复杂性而难有作为之时,先前“隐性”的声音形态功能属性随即被提升至主要结构力位置。这部作品的典型意义便在于其基本上抛弃了那些传统的结构维度(秩序化的音高/节奏、稳定的音色),由声音形态功能体系独自主宰全局。这对于相关结构逻辑的清晰呈现无疑是有利的,避免了不同结构体系间相互对立、感知抵消的混乱局面(16)这正是20世纪中叶欧洲大量“整体序列”创作颇受诟病的症结所在。。另外,还需指出的是,电子音响的介入虽一定程度弥补了因声音材料相对单一所造成的同质化听感,却也又赋予作品另一层“人工”色调(如“E”类语句中的“电子增殖”形态等,见后文),事实上造成了新的结构复合效应。其中显著的“非同源性”音响混杂是否仍适合通过统一的声音形态功能体系来解读,有待进一步深入探讨。

三、《吞·吐》声音组织结构的两种解读

(一)乐思衍展式语言结构

传统音乐作品,无论是声乐还是器乐创作,均被归纳为建立在以“乐思”(17)“乐思是音乐思维的载体,是构成音乐作品的素材。它的规模可小可大——小至动机,大至有完整结构的主题”。见钱仁康、钱亦平:《音乐作品分析教程》,上海:上海音乐出版社,2001,第22页。为基础,与人类语言结构近似的“曲式”框架之下——即由动机(乐汇)、乐节、乐句、乐段、乐部等组织单位构建起的多级时间结构。一般而言,曲式的内在结构力主要被认为来自音高、节奏两个维度。围绕两者从底层材料直至高级组织形态(如调性、板式等)的发展脉络成为决定音乐作品曲式结构的首要依据。显然,本文所论述的这部混合电子音乐作品其结构并未建立在此类组织脉络井然有序的音乐材料上,而代之以形态各异的“音色动机”。它们化身为种种较难依靠音高与节奏进行特征识别的“乐思”,继续承载着类似“核心材料”或“主导动机”的组织效用。当然,由于在关键维度上无法定量类比的“先天缺陷”,其或许无法像传统音乐“主题”那样拥有绝对统一的结构向心力。不过,这些“音色动机”(包括基础形态与变化形态)仍可能通过合乎逻辑的呈示方式与时间分布,经由循序渐进的衔接、演变、转化、组合、交融等过程,并借电子手段形成不同规模的“多声化”形态(18)笔者将这部作品所呈现的多声关系分为四类,而对具体形态样式的简要归纳更多是为了分析所需,其实际复杂且多样的音响状态往往难以清晰界定和区分,这是由声音材料本身的性质所决定的。——模仿(回声、逆行、畸变)、并列(平行、对立)、对话(引发、呼应)、复合(增殖、叠化),共同左右着作品“乐思”的全方位衍化发展过程(见表2 )。最终,在一种潜在的声音形态“功能”体系影响之下,较大程度显露出与传统音乐曲式异质同构、深度同源的多级递阶式类语言结构。

表2.《吞·吐》的声音组织结构

表格中的“→”表示前后事件连贯出现;“…”表示事件前或后有休止;“/”表示同一事件可做双重解释;“、”表示在相应位置共时呈现的事件性质;“[*]”专指“喘息”声音符号(而在声音形态功能代号的使用上,6种声音形态功能层级的划分及代号见图9)。其中,基础形态功能层级间以“+”连接,表示相应段落由哪些基础功能层级组成,并按它们在段落中所占比重前大后小排序;变化形态功能范围中以字符大小区分主次功能,如“”表示该段落以所代表的声音变化形态为主要功能,类变化形态为次要功能,其中又优先于,依此类推。在整体音响属性描述上,将包括独奏及电子音响在内的作品整体音响变化过程分为单质、同质或异质三种状态,其中还包括“同(异)”“异(同)”两种中间状态,分别表示同质音响带有异质因素、异质音响趋于同质化。

从《吞·吐》的声音材料及形态组织分析结果来看,该作采用了类似“起承转合”的四段体结构。其中,“起”与“承”拥有较为相近的语句结构,后者无论在材料丰富性、变化与融合度、还是乐思展开的充分性上相比前者都有较大提升;“转”的语句结构与前两个段落基本相近,不过一改先前独奏为主、电子音响为辅的声部比重,两者趋于平等,在部分语句(如E)中电子音响则占据主导;“合”篇幅较小,独奏声部重新成为主体,采用精炼短小的语句对整部作品中的典型声音材料及形态进行罗列式“再现”。由于前三个段落篇幅相当,结构中共性因素较多——以不同的材料(音色动机)起始,经展开、对比,最终均结束于语句C。而最后一段较为短小,密集分句,并反复强调起始材料,有较强的终止趋势。故整部作品也可理解为“合尾式三段体加尾声”的结构。

这一结构分析视角的关键在于段、句结构层级的划分,而这均取决于对更为基础的材料层面进行剖析。笔者对独奏声部及电子音响中的声音材料进行了相对扼要的提炼(19)笔者对具体声音材料的判断主要依照作品现场录音(Sax solo:Guillaume Berceau,IRCAM,2012年3月31日)与乐谱。由于该作的演奏具有较大灵活度,同时涉及与电子音响的复杂交互,故最终的声音呈现含有不确定性,实际演绎结果与乐谱也存在一定出入。,虽无法体现足够多细节,尚且能揭示各类声音材料(音色动机)在全曲中大致的主次分布情况。语句类别(A-E)、包括高层段落的划分,皆以这些声音材料在局部与整体时间范围内的排布规律作为关键依据。当然,不仅是简单统计学意义上的材料识别、分类、排序,鉴于此作的乐思完全建立在6种“音色动机”之上,它们在变化发展过程中所呈现出的各种复杂声音形态(具体表现为各结构层级上的声音材料组织方式、器乐/电子多声关系、整体音响属性等)皆可内溯至相关声音形态功能表征来予以梳理解读。

1.渐次变异,前后呼应。作品的开始段遵循了从低基础功能层级向高基础功能层级的累积递进,而结束段则是近乎逆向的过程;三个主体段落的起始语句也是由低向高的功能走向,终段整体围绕最低功能层级。体现出作品井然有序的“展开—收束”逻辑。

2.基础材料贯穿,低功能层级主导。全曲大量运用“点”“线”“面”三种基础材料,其基础与变化形态自始至终重复、穿插于各语句、段落中,也包括那些以其他材料为主体的语句、段落。除了以独立形式出现,它们的各种组合形态(功能层级为+或+)在所有段落中所占比率最高,形态变化样式也最为丰富,成为衔接基础与复合性形态间的桥梁。这客观上保证了作品极高的形式内聚力和发展流畅度,贴近循环变化原则。

3.个体变异与复合化组织的动态平衡。作品除了开头和结尾,几乎都处于各“音色动机”以不同程度、方式的变化、组织过程中。功能层级、、分别对应3类材料变异及组织化状态——个体音响的多维度变异(单/同质)、多音响体间的融合(同质化)或分化(异质化)。它们在实际音响形态中常兼而有之,语句中对相应功能的侧重决定了整体的音响属性。纵观全曲,功能层级、在“起”“承”“合”段中占主体,则多见于“转”段或作为其他段落中的对比因素。三者在作品进程中以一种主次轮替、多样化搭配组合的动态平衡方式分布。

4.多维衍展,变中谋和。从作品核心声音材料(20)此作的核心声音材料——“音色动机”6种基本形态和6类变化形态是依照“时间”“空间”“源属”三个维度均衡化发展的脉络来进行定位的(参见图9)。的总体变化发展脉络来看,“点”(Ⅰ)既是全曲多维度发展的起点,又是最终归宿;“线”(Ⅱ)/“面”(Ⅲ)分别作为时间/空间维度上的基本发展形态,占据着仅次于“点”的核心地位,也成为各段落发展过程中的骨干因素。声部间模仿、对话偏重时间性,并列、复合偏重空间性,这都有利于多声语汇中时/空维度均衡展开。三个主要段落均以语句C收尾,其综合了进一步多维衍展的基础形态“滑音”(Ⅳ)、“音色颤音”(Ⅴ)及“人声”(Ⅵ),使各段落进入材料交融性、多声叠化感最强的阶段(包含—各功能层级),可看作是初始材料经不同程度衍展、对峙后的和解,以统一化的段落“节点”联结成“合尾”式多段结构。此外,从整个作品来看,“转”段无疑是声音“源属”维度发展的巅峰(“电子化”程度最高,与原始器乐材料反差最大),其后的“合”段(尾声)则是乐思经多维衍展后的全面回归,以短句罗列再现各基本形态,起到了化繁为简、总结收束的双重结构作用。

总体而言,此作的乐思发展形态源流清晰有序,变化过程连贯统一,功能布局渐进迂回。其中虽很大程度回避了传统乐音组织所赖以维系的规格化“音高”“节奏”,作者仍依靠基于“音色动机”的“功能体系”,包括在时间、空间、“源属”三个维度上的一系列审慎设计,成功建立起一整套脱胎于传统的多层级类语言架构。值得注意的是,作品所呈现出的时空结构逻辑并没有一味遵循西方音乐“对立/统一”的形式二元律,而更偏向于对中国传统音乐“并列”“变奏”“循环”等曲式原则的兼收并蓄,较符合于“统一中求对比”的中国传统结构美学特征(21)参见李西安、赵冬梅:《中国传统曲式学》,北京:现代出版社,2020年,第12页。。这背后究竟是文化自觉使然,还是受特定的材料、技术、体裁等因素的影响制约,抑或是两者兼而有之?要获得确切结论尚有待对更多相似风格的中外音乐作品(器乐或电子音乐)进行比较分析。不过,可以肯定的是,以声音底层形态特征为组织依据,以类语言文法结构为逻辑源头,是古今中外音乐艺术思维的潜在共性。也就理应成为包括此作在内的当代音乐形式化探索重要的内生动力。在此意义上,《吞·吐》的创造性形式建构无疑是尤为成功的。

(二)主旨化声音意象性结构

如果说上述结构视角揭示了这部混合电子音乐作品对于传统音乐结构思维较大程度的继承,那么该作还同时存在着某种与作品主旨关系密切,直接或间接表现呼吸吐纳之意象,进而引申至事物自然生灭规律的结构逻辑,寄托着作者对微观生命直至宏观宇宙的广泛观照与哲学思辨。试从以下两方面进行解读。

1.各级音乐结构中的能量收放

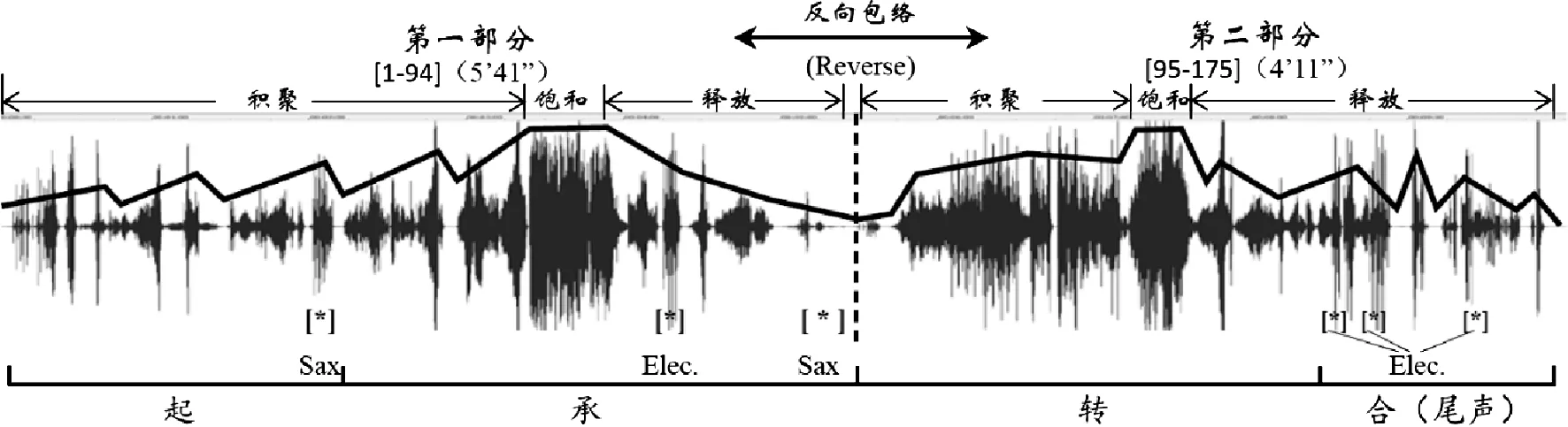

所谓“吞/吐”似乎最容易与声音的起伏状态相关联,“吞”即趋强(能量积聚),“吐”即趋弱(能量释放),这种与生命周期性往复机制类似的审美意象被转化、迁移至作品的各级组织架构中。首先,最底层的声音材料(音色动机)其物理属性本就与吹管乐器演奏时的气息吐纳方式密切相关,形态各异的声音结果源自丰富的“吞/吐”声能策动,与主旨间的联系是最为本质的。其次,由强弱渐变交替的材料(动机)连缀、衔接、叠加、组合构建而成与作品主旨形似意合的语句化声音造型,其总体动态过程往往被设计为若干从“吞”到“吐”,或逆之,周而复始、正反消弥的能量收放更迭(见谱例16、17)。再次,从更高的结构层面来看,整部作品被设计为形态互逆、能量收放过程截然相反(反向包络)的前后两部分——第一部分由较长且渐进的积累阶段经饱和进入较短且顺畅的释放阶段,第二部分由较短且激进的积累阶段经饱和进入较长且波折的释放阶段(见图10)。

图10.《吞·吐》全曲波形图(动态互逆结构)

两部分因循长与短、缓与急前后动态互补的逻辑关系达成了整体上的动能平衡。最后,无论是各段、部还是全曲的声音运动过程,其始末几乎皆为声部单一(纯器乐/纯电子)或协调的“同质化”状态,其间则经历了“分分合合”、不同程度的“异质同质”化演变交替(见表2,“整体音响属性”栏)。这无疑出自作曲家有意的设计,将各级音乐结构中音响形态的分离度、活跃度(受制于空间运动中声部间的作用力关系)一同纳入有关能量收放往复循环的主旨表现轨道中。

2.特定“声音符号”的结构意味

此作中含有几种在听觉标识性上不亚于“音色动机”的声音符号,它们不仅与作品主旨有着直接的形象化联系,还对作品的结构布局起到了关键的印证、补充作用。

第一种是“寂静”。即作曲家为绝大多数语句末尾都插入了休止小节,其本意是追求语句内部动与静的平衡,并与先前器乐声部的起伏运动构成不可分割的整体(参见谱例17、图8)。相较拥有特定形态构造的声音符号,这种演奏上的休止更接近于一种语句模式预设,起到为电子交互“留白”的作用,也成为该作语句结构上的一大特色。

第二种声音符号是“喘息”。这种构造特征鲜明的声音形态(律动匀速有力、音高稳定清晰)由多种音色动机交叠复合而成(见谱例18),电子回放时则以单个气声脉冲音响(Ia)经不衰减的匀速多段延迟处理,类似人类剧烈运动后的喘息状态,可理解为一个完整声音运动过程后的短暂停歇(打破原有的声音状态,故有时间游离之感),也有遥远回声的意味。它们基本都出现在段末(器乐演奏)或激烈的电子化段落之后(Elec.回放)(具体位置和声部详见表2、图10)。每一次“喘息”所处位置、所在声部、幅度、长度、间隔等皆与之前所完结的声音结构过程(句、段、部)综合关联,体现出与整部作品各级语言结构即时呼应的复合节奏感,为作品结构平添额外的注脚。

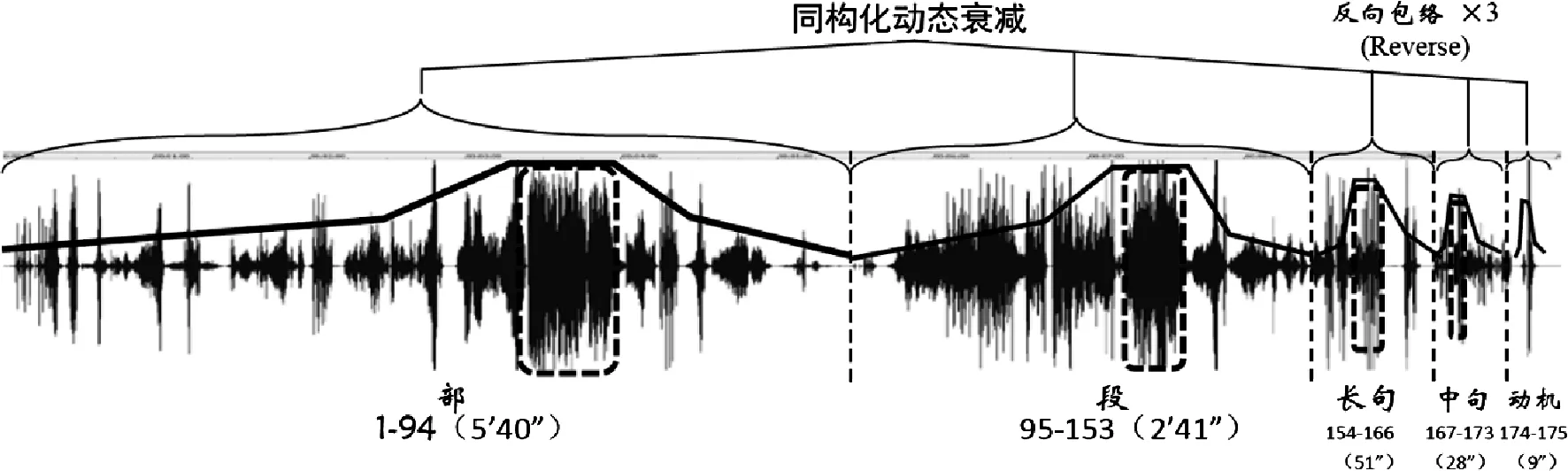

第三种声音符号“饱和音响”同样具有极强辨识度,采用电子增殖手段将器乐原声“群化”形成剧烈震荡的同质性音响(以D句为代表,如图3),器乐与电子部分完全混杂,不分彼此。该音响状态作为能量积聚的“饱和”阶段,在作品各级结构中的地位是不容忽视的。经观察,此类音响在全曲中恰好呈自然“衰减”态分布(长度渐短,间隔渐密,动态下降),而包含它们的音乐结构单位也随之逐级下降。“巧合”的是,所有这些结构单位都拥有极其相似的声音动态包络(后三个为反向,有利于趋向终止),且“饱和”阶段正处于结构中接近黄金分割的位置(见图11,“饱和音响”由虚线框出)。这一系列契合“吞/吐”主旨意味,时间跨度由宏观及微观(部、段、长句、中句、材料)连缀而成的音乐结构,却体现出一种与先前不尽相同的“解构化”音乐发展思路——声音意象的“同构化动态衰减”。这与声音在空间声学环境下的自然反馈衰减过程何其相似!参照“饱和音响”所处的结构位置,为进一步解读这部作品的结构布局提供了重要线索。而这一“解构”思路恰恰贴切解释了作品“合”部(尾声)为何相比传统结束段显得短小、欠规整、断续,甚至还略显“散乱”——它实质是对先前复杂声音发展过程的逐次化繁为简,以浓缩、精炼、还原的方式继续延续“吞/吐”之声音意象。前文有关声音材料及形态功能方面的分析结论也倾向支持这一结构判断。

客观而言,要为这样一部脱离传统材料、组织模式,拥有独特审美形式追求的作品下单一结构定论是困难的。“横看成岭侧成峰”,或许作曲家本就试图在相对“模糊”的音乐结构中寻求、玩味惯习与新奇、精准与写意间那种微妙的平衡感。正如贾达群教授所言“结构的亦此亦彼。这种多元性和丰富性源于音乐中多重结构的存在。……音乐活动的每一个环节都在证明音乐结构的模糊性存在……这个现象足以说明抽象、不确定、多意多解性是音乐(艺术)的本质特征和属性。”(22)贾达群:《作曲与分析——音乐结构:形态、构态、对位以及二元性》,上海:上海音乐出版社,2016年,第355页。传统音乐如此,当代音乐想必也不会例外。

图11.《吞·吐》全曲波形图(同构化动态衰减结构)

结 语

在现当代音乐创作尤其是电子音乐创作中,所谓“声音解放”已然是一个老生常谈的话题。但到底如何在时空维度中有效控制、组织那些形态各异、难于规约的复杂声音材料,使之蜕变为可获得全面感知体认的“有意味的形式”,目前看来仍非易事。相比乐音,声音材料在可辨识度与组织效率上的缺陷是明显的,但在可塑性、变异性和形象性等方面又有着得天独厚的优势。借助当今高度综合化、开放化的技术手段,所有可听的声音在操控层面已获得相对平等的地位。建立某种足以逾越常规器(声)乐、文本表述模式又不至落入纯技术窠臼,有利于直面并全方位控制“声音”的创作思维和方法论便显得至关重要。本文所提出的“音色动机”及相关形态功能组织系统便是一种有益的理论尝试。

本文的分析对象《吞·吐》其可贵之处便在于将那些粗看起来显得随意、灵动、繁杂的局部音响形态整合成极富时空逻辑感的统一体。作品依托“音色动机”形态功能体系及相关结构手段,经“原理—形式—内容”三位一体的思维引导,有效弥合了声音材料与组织形式间的固有障碍,并拓展出更有利于挖掘声音形式内涵、实现个性化音乐审美追求的广阔表达空间。《吞·吐》的材料组织从始至终构筑于相关声音形态功能体系之上,其所追求的高度凝练的“结构化听觉”在这个新创作思维、技术、表达的多元化时代,可以说是比较罕见的。固然,作曲家对于声源及电子音乐技术的运用似乎略显“保守”,却未曾影响音乐内涵的准确传达,反而令感知聚焦声音形式本身,有效避免技术化听觉(各类音频处理、计算机交互技术)凌驾艺术性表达之上。这一既利用技术又“隐藏”技术的创作态度是值得当今广大年轻作曲家们借鉴的。

音乐理论分析强调的是理性和逻辑。然而当作曲家面对那些陌生的声音材料,凭借听觉和想象进行复杂的形态塑造、语句排布、时间架构,其过程又是充满感性和直觉化的。正如上文对该作品结构的多种解读所示:诸如时间发展过程中的“统一/变化”原则、空间上的分层组织样态、句法逻辑中的类语言结构属性,以及其他源自中西传统音乐创演模式的经验惯习,还包括人类种种本能性听觉感知倾向等,皆极大程度地左右着作曲家对音乐形式本体的审美价值判断。这也是任何时代音乐创作皆无法摆脱也不应回避的艺术普遍规律。那么,所谓“音色动机思维”及相关声音形态功能体系又能多大程度纳入类似的普遍性范畴?在具体应用中究竟应遵循理性还是更倾向于服从经验与本能?这一切尚有待在更多创作实践和理论研究中寻找答案。