论三音列与三声腔理论的源流

徐天祥

一、研究缘起

本文所述之三音列与三声腔,是指五度相生调式体系音乐中,以三个音为基本组合单位或骨干音的旋律运行手法。此理论本质上是一种五声性旋法的认知方式,被广泛应用于中国传统音乐分析中,影响深远。

以往一般认为,三音列与三声腔理论为中国传统音乐形态领域的研究成果,由中国学者提出。国内学界先后出现过三音小组、三音组、三音列、徵调类色彩/羽调类色彩、三音歌、三音腔、三声腔、三声歌调、三声韵、三声音阶、基调音组、腔格、音调系统、音调结构、核腔、核调、腔口、腔音列等概念,以三音列与1980年出现的三声腔应用最广。但据沈洽先生回忆:半个多世纪前曾听沈知白先生提及,此理论最早应由罗马尼亚学者布勒伊洛尤提出,可惜未见到布氏著述(1)沈洽:《中国传统音乐的类型化处理暨汉族传统音乐的若干特点及有关术语学问题》,《大音》,第13卷,北京:文化艺术出版社,2018年,第11页。,留下悬疑。

这无疑是一个重要的学术问题。那么,此理论究竟是否为中国学者独创,此前有没有其他国家的学者提出过这种音乐分析方法?为了探析这一问题,笔者对以下三个方面的内容进行了研究。其一,沿着沈先生提示的线索,找到布勒伊洛尤的著述,对此问题进行辨识。其二,除罗马尼亚外,同时关注其他国家是否有关于三音列的论述(2)广义的三音列泛指任意三个音高组合,西方作曲技术理论界有各种数量音列研究的成果,但其侧重现代音乐技法,与五声性三音列性质不同。,探讨此理论的创意究竟源于何处。其三,梳理三音列理论在中国演变的脉络。

二、探源:国外的三音列理论

(一)罗马尼亚、法国的三音列理论

笔者首先查找的是布勒伊洛尤的著述。布氏全名康斯坦丁·布勒伊洛尤(Constantin Brăiloiu,1893—1958),为著名音乐民俗学(比较音乐学)家、作曲家。他生于罗马尼亚布加勒斯特,晚年定居巴黎并加入法国籍,用过多种文字发表著述。其论述三音列的代表作《关于一首俄罗斯旋律》,即是1953年用法文发表的(已有英译本(3)法文原版Constantin Brăiloiu,“Sur une mélodie russe”,Musique russe,Paris :Presses Universitaires de France,1953。英译本见Constantin Brăiloiu,“Concerning a Russian melody”,Problems of Ethnomusicology,London:Cambridge University Press,1984,pp.239-289。)。布氏以一首只用2-5-6(4)布氏以简谱记录三音列,其五线谱谱例上也标出首调简谱的数字。因而笔者此部分行文保留布氏简谱的数字格式。三个音的古老俄罗斯民歌提问,分析了遍布全球数十个国家的五声音阶及三音列。

图1.布勒伊洛尤照片(5)引自维基百科中的“Constantin Brăiloiu”词条。https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C4%83iloiu。

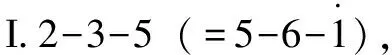

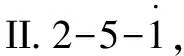

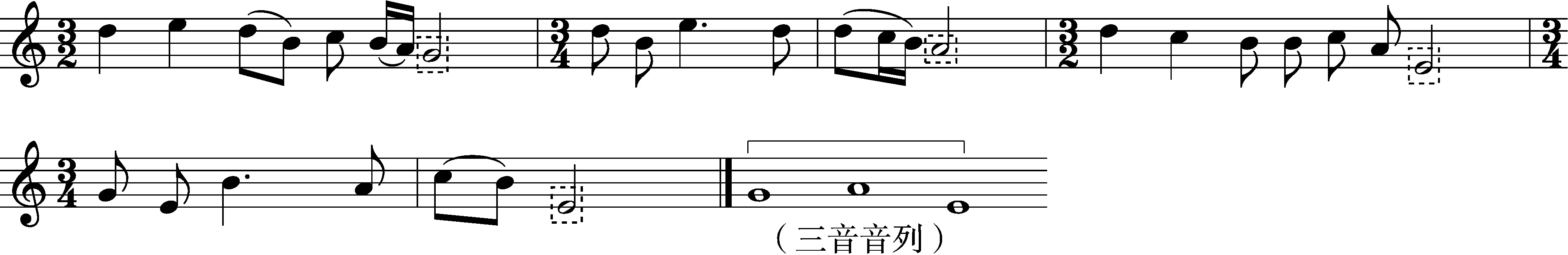

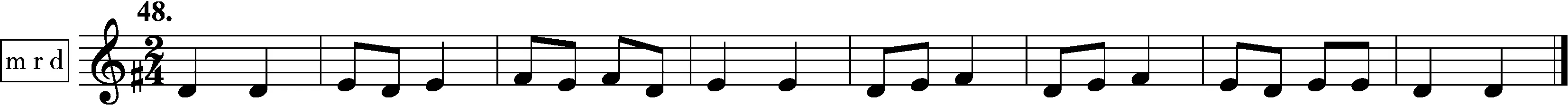

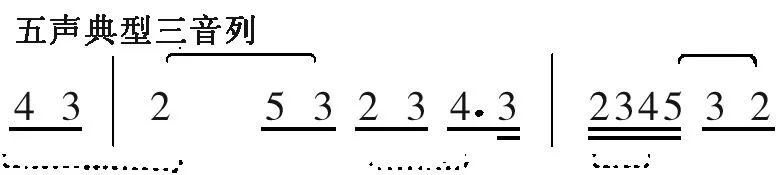

谱例1.(8)Constantin Brăiloiu,“Concerning a Russian melody”,Problems of Ethnomusicology,London:Cambridge University Press,1984,p.259,262,243.

a.

b.

c.

以上三音列中,布氏尤其关注唯一的两个大二度相连的1-2-3三音列,他借用古希腊术语“pycnon”(9)“pycnon”在古希腊指两个小音程组成的三个音,《剑桥西方音乐理论发展史》将之译为“压缩音程”。参见〔美〕托马斯·克里斯坦森编:《剑桥西方音乐理论发展史》,任达敏译,上海:上海音乐出版社,2011年,第96页。称之。1-2-3既定,基本调式即一目了然。这与中国乐理之宫角大三度的原理相通。中国清代琴人祝凤喈早在1855年也提过类似观点:“凡音得三而连者,皆可为宫商角三音;得二而连者,皆可为徵羽二音。……商角变徵三音、或徵羽变宫三音,各连之,皆足以混为宫商角三音,而更易其原为正音者也。”(10)〔清〕祝凤喈:《与古斋琴谱·琴曲音调节奏考》,文化部文学艺术研究院音乐研究所编:《中国古代乐论选辑》,北京:人民音乐出版社,1981年,第469页。

谱例2.(11)Constantin Brăiloiu,“Concerning a Russian melody”,Problems of Ethnomusicology,London:Cambridge University Press,1984,p.278.

针对三音列在实践中灵活运用的特点,布氏论述了三音列的交替、融合、上下两个隐伏声部结合等特点。如他认为谱例3乐汇1、2使用了三音列类型II与类型I;乐汇3使用了类型II;乐汇6、7、8使用了类型III与类型I,并讨论了四音列、双四度框架与二音组合等问题。

谱例3.(12)同注①,p.267.

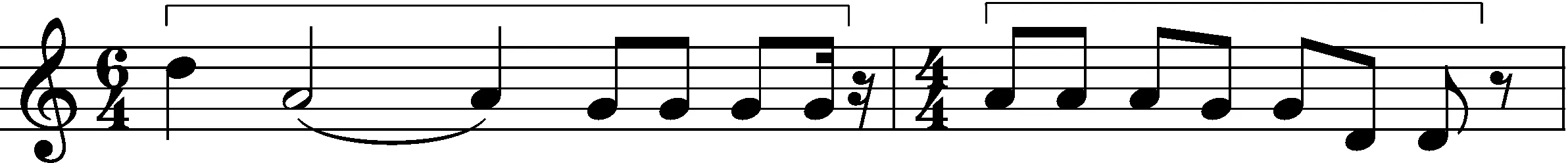

布氏1955年在另一篇法文文章《一个调性问题:五声音阶的调转换》(13)法文原版Constantin Brăiloiu,“Un problème de tonalité:la métabole pentatonique”,Mélanges d’histoire et d’esthétique musicales,Paris,1955。英译本见Constantin Brăiloiu,“A Problem of Tonality(The pentatonic metabole)”,East European Meetings in Ethnomusicology 6,Romania:Bucureti,1999,pp.123-137。中,专门用词语“métabole”(14)布勒伊洛尤使用的法文词是métabole,métabole原为代谢之意,其在文章中指的即是调系统的转换。讨论五声调式系统转换的问题(类似于中国乐理中的宫系统转换(15)布氏研究五声音阶的文章中也常提及中国,体现出中国音乐的滋养。)。其强调上述大二度+大二度“pycnon”三音列在识别调转换时的作用。他认为谱例4这首作品即由G系统转到F系统,其标志是大三度外框的新三音列出现。

谱例4.(16)Constantin Brăiloiu,“A Problem of Tonality(The pentatonic metabole)”,East European Meetings in Ethnomusicology 6,Romania:Bucureti,1999,p.132.

布氏20世纪50年代对三音列的系统论述(17)当然,布氏文中个别片段究竟应视为带偏音的五声调式,还是本身即是大小调,似可再讨论。,具有重要意义。由此证明三音列理论最早确实不是中国学者提出的。

(二)苏联的三音列理论

笔者原以为三音列理论为布氏提出,但如此系统之理论,又是缘何产生的呢?本文作了进一步探访。结果惊喜地发现国外学者中论述过三音列的并不仅布氏一人,也不止罗马尼亚和法国。此前已有不少国家的学者讨论过这一议题,这是布氏体系化的三音列理论孕生的土壤。布氏论文因一支俄罗斯旋律而起,因而笔者顺着这一线索将目光投向了苏联。

苏联音乐理论家玛采尔1952年指出:“俄罗斯歌曲所特有的三声音阶的进行就属于五声音阶的进行之列。这种进行的各音之间构成大二度、小三度和纯四度音程……#f1-a1-b1,e1-#f1-a1,e1-d1-b”。(18)〔苏〕玛采尔:《论旋律》,孙静云译,北京:音乐出版社,1958年,第50页。中文版的音组数字标记为下标,按照音组的标记规范应为上标。此处的“三声音阶的进行”,实际上就是三音列。玛采尔列出了两类三音列:一类是上述级进式三音列;另一类则是“大二度、纯四度和纯五度音程”的三音列。这两类实际上即是国内学界常说的四度三音列与五度三音列。玛采尔在谱例5中用虚线划出纯四度+大二度的三音列,用实线划出小三度+大二度的三音列。

谱例5.(19)同注①。第51页。

另一位学者奥斯特洛夫斯基1953年以一首歌曲《我生下来》为例,提及过三音列的旋律分析方法。此曲第一、二小节前几个音si-re-mi,是“三音音列常以旋律音形的形式出现在民歌旋律的相邻音之间”的体现;四句落音的核心音列是mi-sol-la,专门标明“三音音列”。(20)〔苏〕奥斯特洛夫斯基:《基本乐理与视唱练耳教学法论文集》,孙静云译,北京:音乐出版社,1957年,第147、148、150页。前者为局部旋律(表层音型),后者为骨干框架(深层落音),显示出三音列在表层与深层两个维度上影响着音乐的发展。

谱例6.(21)同注③,第147页。

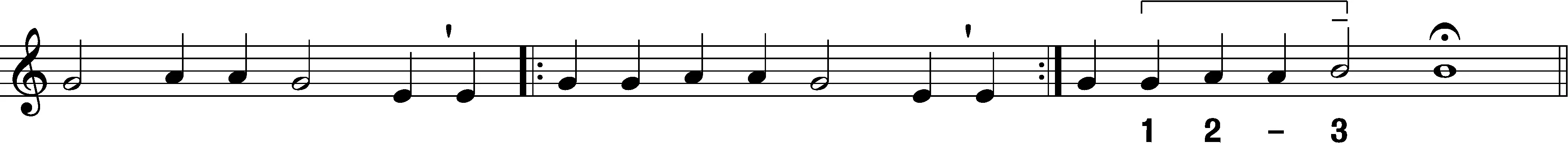

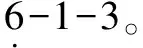

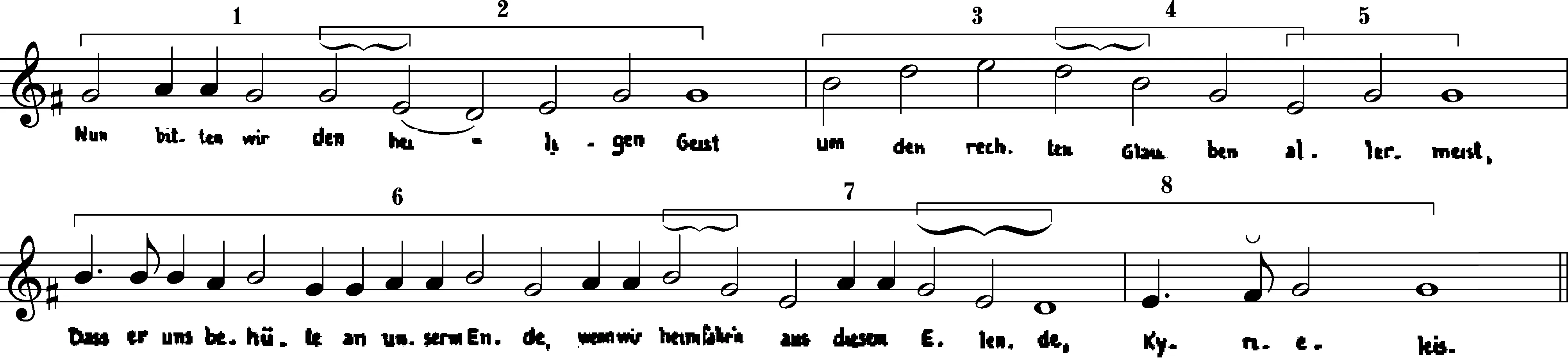

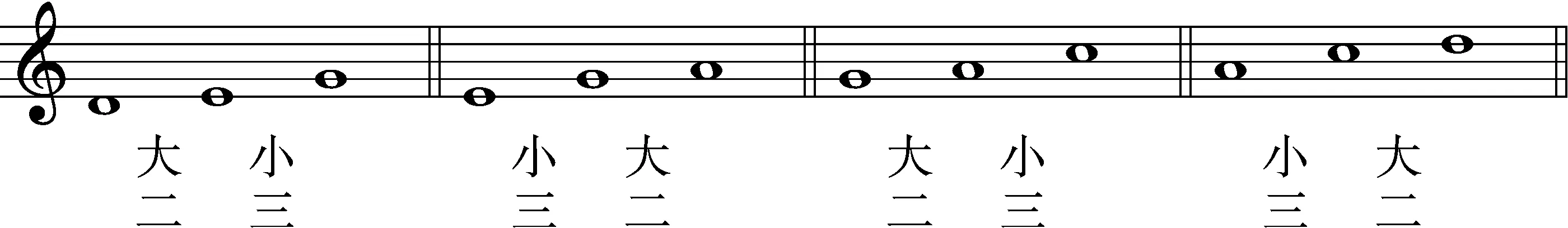

这一时期音乐理论家斯波索宾出版了经典乐理教科书《音乐基本理论》。书中总结五声音阶的特征之一是“有由三个音组成的小组,这小组中有一个小三度和一个毗连的大二度,大二度在小三度的上面或下面,这样的小组叫做三声音阶”(22)〔苏〕斯波索宾:《音乐基本理论》,汪启璋译,北京:音乐出版社,1955年,第153页。(第二版中译本改译为“三音音列”),并列出了4种三音列类型:

谱例7.(23)〔苏〕斯波索宾:《音乐基本理论》,汪启璋译,北京:音乐出版社,1955年,第153页。

斯波索宾只关注到大二度与小三度的结合,未涉及两个大二度相连的三音列。 “每一个三声音阶的小组是许多旋律短句的基础,例如pe—МИ—СОЛь小组”(24)同注①。(即re-mi-sol三音列)。斯波索宾与布氏一样,同样给出了6种变化形式:

谱例8.(25)同注①。

苏联的三音列理论尽管没有罗马尼亚与法国的系统,但由于有的发表在布氏之前,且20世纪50年代中国受苏联影响最大,因而其影响值得重视。

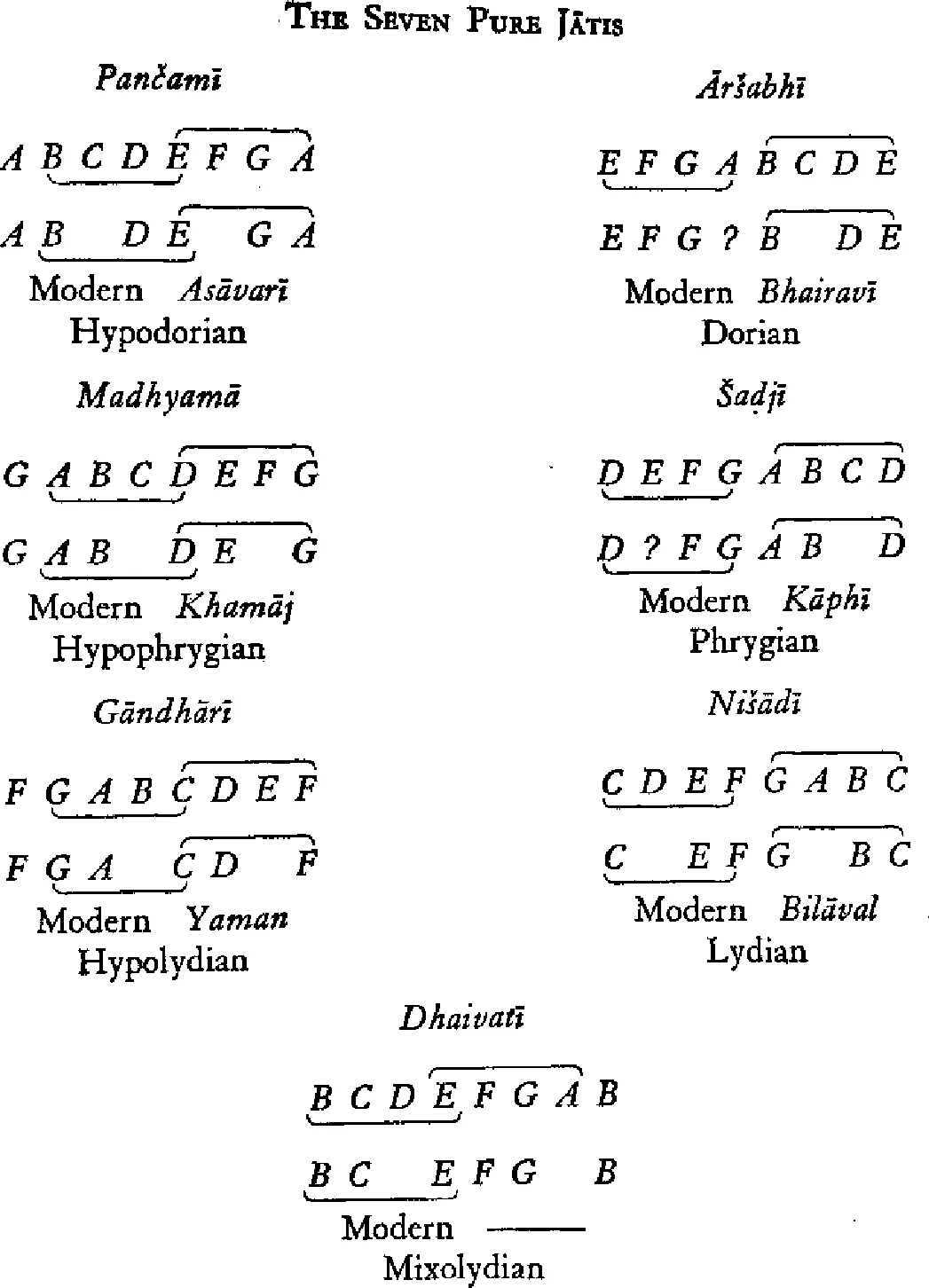

(三)匈牙利的三音列理论

在布氏之前讨论过三音列的并不止苏联。考虑到匈牙利传统音乐与东方音乐存在一定渊源,且当时匈牙利为东欧的社会主义国家,因而笔者将目光继续投向了匈牙利。结果发现,匈牙利更早即运用过这一理论。

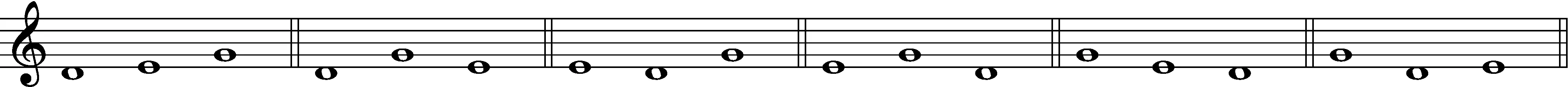

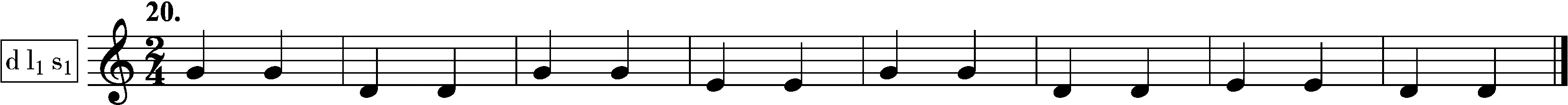

佐尔坦·柯达伊(Zoltán Kodály)1935年初版、1952年第三版的《论匈牙利民间音乐》中,运用过三音列分析五声性音乐。他明确指出:“由于这五声曲调的核心和应用得最多的音群正由三个邻近的音所构成(在上例中是bb-c-d,在双重系统的曲调的前句是f-g-a),因此我们可以很容易想象出五声音阶是怎样从这种三音的吟诵式中发端形成的。”(26)〔匈〕Z.柯达伊:《论匈牙利民间音乐》,廖乃雄译,北京:音乐出版社,1964年,第58页。作者关注到三音列,认为五声音阶是由三音列发展而来的。柯达伊1941年以五线谱与字母谱的双重形式编写了333首读谱练习,包含两音至九音(六音至九音仍为五声音阶,含八度重复音)的曲调,其中三音作品即为三音列乐汇训练,有d-l1-s1(do-la-sol),r-d-l1(re-do-la),m-r-d(mi-re-do)三种。

谱例9.(27)〔匈〕柯达伊·佐尔坦:《柯达伊333首读谱练习》,北京:教育科学出版社,2018年,第3—8页。

萨波奇·本采(Szabolcsi Bence)1950年在《旋律史》中关注到三音列与五声音阶的关系:“三个音的曲调要么局限于三音体系本身,否则就肯定会扩展为五声形式。三音曲调有许多种,有的由毗邻的三个音形成,另一些则由一个三度音程把三个音中的两个隔开。”(29)〔匈〕萨波奇·本采:《旋律史》,司徒幼文译,北京:人民音乐出版社,1983年,第14、15、17、19、256、257页。例如D-F-G-A-C五个音,他认为包含F-G-A、D-F-G、A-C-D、C-D-F四个三音列,G-A-C、C-D-F音程结构相同,属于同一模式。而A-C-D和D-F-G两个三音模式结合,即可将乐曲扩展成五声形态。萨波奇还敏锐地注意到,同一乐音体系内之所以有不同的五声风格,是由于三音组合不同的原因。柯达伊、巴托克、萨波奇均认为三音列是五声音阶的来源。

上述成果并非专门的三音列,但时间较之布氏更早。这表明三音列是许多西方国家学者共同意识到的问题。

(四)德国的三音列理论

三音列属于五声音阶的范畴,其产生与近代比较音乐学兴起、学者们重视音阶研究有关。布勒伊洛尤、柯达伊、巴托克等均为比较音乐学的代表人物。而德国是比较音乐学的大本营,那么德国是否有关于三音列的研究?

20世纪初德国柏林的音响档案馆,聚集了埃里希·莫里茨·冯·霍恩博斯特尔(Erich Moritz von Hornbostel)、米切斯劳·考林斯基(Mieczyslaw Kolinski)(30)考林斯基当时在德国工作,晚年加入加拿大国籍。、罗伯特·拉赫曼(Robert Lachmann)、科特·萨克斯(Curt Sachs)等一批著名的比较音乐学家,据笔者查找,他们多数涉足过此问题。霍恩博斯特尔研究五声音阶时特别重视四度框架的作用,他认为五声音阶都有一个不变的四度,其称为“支柱性四度”(Gerüstquarten)。(31)〔匈〕萨波奇·本采:《旋律史》,司徒幼文译,北京:人民音乐出版社,1983年,第246页。霍氏认为虽然同为五声音阶,但非洲黑人、美洲印第安人的五声音阶,与欧洲的五声音阶原理不同。前者由两个重叠的四度形成音阶的骨架,四度音程中有一个中间音作为过渡。(32)〔加〕M.考林斯基:《论民族音乐学研究的课题与方法》,林晔译,载董维松、沈洽编:《民族音乐学译文集(增订本)》,北京:中央音乐学院出版社,2014年,第231页。其所指包含中间过渡音的四度音程,实际上即是三音列,两个三音列重叠形成五声音阶。而霍氏的助手考林斯基则反对将四度音程中间音视为过渡音的观点,因为“小三度和大二度构成了其中本质的音程,而且包含在四度中的音,岂止仅仅起过渡作用,而是往往体现为实际音阶的中心。”(33)〔加〕M.考林斯基:《论民族音乐学研究的课题与方法》,林晔译,载董维松、沈洽编:《民族音乐学译文集(增订本)》,北京:中央音乐学院出版社,2014年,第231页。拉赫曼认为五声音阶分为两大类,其区别在于对四度框架内部音程的分割不同:一种把四度框架分成小三度和全音(大二度);另一种把四度框架分为大三度和半音(小二度)。(34)〔匈〕萨波奇·本采:《旋律史》,司徒幼文译,北京:人民音乐出版社,1983年,第246页。这实际上提供了两种三音列,一种是无半音三音列,另一种是含半音的三音列。两种三音列均可构成五声音阶。

柏林学派中讨论三音列问题最为详尽的,是萨克斯。他梳理了五声性的二音、三音、四音作品,以三音最多。其认为三音作品是两音为主附带一个音的结果,并将三音作品分为11种类型。除第1类包含小二度外,其他10类均为五声性的。(35)Curt Sachs,The Rise of Music on the Ancient World:East and West, New York:W.W.Norton,1943,pp.37-39.若用首调审视,实际上即是今人常用的do-re-mi、la-do-re、do-mi-sol(sol-do-mi)、sol-do-re、do-re-sol、re-sol-do等三音列。笔者据萨克斯行文,整理为表1。

表1.

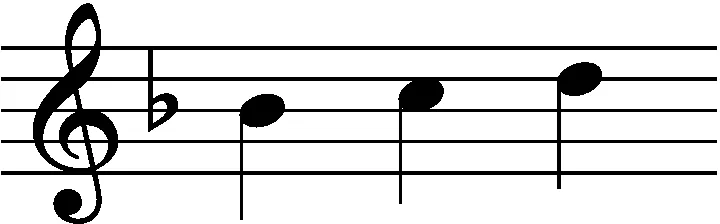

萨克斯列举的三音类型非常丰富,但需要注意的是:三音列是一个抽象的理论概念。萨克斯仅将以上内容作为三音作品实践,而未全部上升至抽象的三音列理论。他真正视作三音列的,只有音阶中的级进式三音组合。萨克斯重视三音列的四度框架,并借用日本的音阶观念审视中国五声调式,认为中国五声调式有的由两个四度外框的三音列组成——大二度+小三度(如G-A-C、D-E-G),或小三度+大二度(A-C-D、E-G-A),他称之为“124”和“134”;有的采用大二度+大二度三音列,他称之为“123”(如C-D-E)。二度音程用相邻数字表示,三度音程用间隔数字表示。

图2. 萨克斯的三音列图式(36) Curt Sachs,The Rise of Music on the Ancient World:East and West, New York:W.W.Norton,1943,p.123.

(五)英国的三音列理论

以上成果均产生于20世纪,实际上早在19世纪欧洲已有探讨这一问题的萌芽。1884年英国学者亚历山大·约翰·埃利斯(Alexander John Ellis)发表的《论诸民族的音阶》,被公认为比较音乐学诞生的标志性文献,这篇文献也涉及过三音列。

埃利斯论述了诸多国家的七声音阶与五声音阶,他指出中国和日本的五声音阶由四度音列构成,四度音列的内部结构有两种类型:全音(大二度)+小三度,或半音(小二度)+大三度。实际上指的即是三音列,且时间较之拉赫曼等更早。埃利斯认为各种四度音列连接或分离,“互相组合之后形成希腊音阶调式,就像在日本音乐中已经进行的那样,恐怕在中国也是如此。”(37)〔英〕埃利斯:《论诸民族的音阶》,梁郑光译,载梁郑光:《〈论诸民族的音阶〉的翻译与校勘》,中国艺术研究院硕士学位论文,2013年,第76页。这一视角颇为重要。20世纪不少日本学者用四度音列的视角审视日本的两类音阶:民谣音阶、律音阶等无半音五声音阶,以及都节音阶、琉球音阶等包含半音的五声音阶。其思想灵感应源于西方。

此外,20世纪20年代音乐家爱德华·哈罗德·戴维斯(Edward Harold Davies),在当时尚为英国自治领地的澳大利亚考察过当地的土著音乐。(38)后成为英联邦内的独立国家。其在阿兰达人中发现了最基本的音组织——大二度+小三度的音列。(39)Edward Harold Davies,Aboriginal Songs,Aboriginal Songs of Central and Southern Australia,转引自小泉文夫:《日本传统音乐的研究I》,载臧亚孟:《小泉文夫的日本音阶理论研究》,上海音乐学院硕士学位论文,2022年,第167页。

(六)日本的三音列理论

日本是近代较早受西学影响的亚洲国家,且日本学者较重视音阶研究,因而笔者又查找了日本方面的材料。结果发现,日本学者也较早关注过三音列,且“三音列”的汉字写法最早也是在日文中出现的。

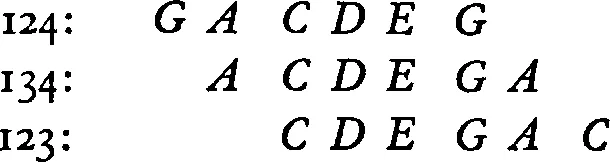

日本近代人类学家鸟居龙藏之妻鸟居君子,1927年在著作中讨论过中国蒙古族音乐中的小三度+大二度三音列。谱例10音阶本质上I为羽调式,II为角调式,但她认为二者均由小三度+大二度的三音(trichord)构成,只是组合方式不同。(40)鳥居きみ子,『土俗學上より觀たる蒙古』,東京:大鐙閣,1927,第1135-1143頁。鸟居君子为非职业音乐学者,其列举的只有小三度+大二度的三音组合,比较简略。

谱例10.鸟居君子1927年日文著作《从土俗学上看蒙古》(『土俗學上より觀たる蒙古』)中的谱例(41)同注④,第1137頁。

三音列理论源自西方,汉文“三音列”一词应为西文的汉译,而这一汉字词汇最早应出现于日本。据笔者所见资料,汉译词汇“音列”最迟1883年已在日文的音乐著作中使用(42)〔日〕文部省,『楽典』,東京:文部省,1883,第19頁。;最迟1942年下总皖一已在《关于日本音阶的话题》(『日本音階の話』)中使用过“三音列”的汉字表述。近代中国大量西式音乐术语的汉文写法均由日本引进(如音符、全音、半音、音阶、音程、和弦、节奏、和声、谱号等),“三音列”也属这一过程中的产物。

图3. 下总皖一1942年《关于日本音阶的话题》论及的“三音列”(43)〔日〕下総皖一,『日本音階の話』,東京:管楽研究會,1942,第5頁。

日本另一位学者小泉文夫受萨克斯启发,1958年关注到二音、三音、四音作品及三种三音列。他将五声音阶中的支柱音称为“核音”,认为日本音阶最常用的核音音程是纯四度,进而将日本音阶的音列构成分为:民谣四度音列(小三度+大二度),律四度音列(大二度+小三度),都节四度音列(小二度+大三度),琉球四度音列(大三度+小二度)。两个四度音列构成一个完整的音阶。四度框架(小泉文夫称核音)的观点应源于霍恩博斯特尔等许多欧洲学者的一贯认识;而以无半音与含半音两种四度三音列的方式审视日本音阶的构成,又与此前埃利斯、拉赫曼等人的主张一脉相承,属于对西方学说的继承发展。

(七)三音列理论产生的主客观原因

那么,近代比较音乐学的学者们为何发现了三音列?笔者认为存在主客观方面的原因。

1. 客观上,五声音阶在全球分布的广泛性,以及三音列在五声性旋法中的典型性,是三音列被各国学者发现的深层背景。

在一般印象中,五声性音乐似乎以中国音乐为代表,东亚独有。实际上,五声音阶是一个全球性现象。仅布勒伊洛尤分析过的五声性三音列,就涉及欧洲的俄罗斯、瑞士、意大利、英国、爱尔兰、西班牙、德国、奥地利、法国、希腊、荷兰、斯洛伐克、罗马尼亚、匈牙利、乌克兰、斯洛文尼亚、保加利亚、立陶宛、丹麦,以及凯尔特人、爱斯基摩人、格列高利圣咏;亚洲的中国、土耳其、蒙古、韩国、日本、印度、缅甸、泰国、印度尼西亚和马六甲海峡地区,以及犹太人、阿拉伯人;非洲的埃及,以及黑人、柏柏尔人;北美洲的印第安人,以及夏威夷地区;南美洲的印加人、巴西印第安人、黑人;大洋洲的澳大利亚、瓦努阿图、所罗门群岛,以及新几内亚岛等。(44)Constantin Brăiloiu,“Concerning a Russian melody”,Problems of Ethnomusicology,London:Cambridge University Press,1984,pp.239-289.这表明五声音阶可能是人类历史上一个共通的现象。

近代比较音乐学重视音阶研究。五声音阶分布范围广、音乐风格古老,受到学者们的普遍关注。只有先关注到五声音阶,方能进一步发现三音列。近代英国、德国、苏联、芬兰、法国、匈牙利、土耳其等国的学者,如埃利斯、胡戈·里曼(Hugo Riemann)、霍恩博斯特尔、萨克斯、拉赫曼、托尔斯泰(Tolstoi)、劳尼斯(Launis)、德阿考(d’Harcourt)、拉吉布(Ragib)、柯达伊、巴托克、萨波奇、丹克尔兹(Danckerts)、马吕斯·施奈德(Marius Schneider)、勋内曼(Schünemann)等都作过五声音阶的研究。(45)此处主要采用萨波奇的说法(萨波奇·本采:《旋律史》,司徒幼文译,北京:人民音乐出版社,1983年,第242—244页),笔者另补充了部分人士。他们对五声音阶的形态分析,较中国学者早许多。而三音进行又是五声音阶的典型旋法之一,有着古老的历史甚至生理渊源。例如,“全世界幼儿的自然音调,几乎都是由小三度加上方大二度构成的(如sol-mi-la)。”(46)此为柯达伊教学法的观点,转引自秦德祥:《中外音乐教学法简介》,南京:南京大学出版社,1987年,第54页。中国山西万全县出土的新石器时代三孔陶埙,发出的即是纯五度加小三度的三音列;殷墟出土的商代永启、夭余、永余三枚编磬,音高为bb2、c3、be3的大二度加小三度三音列;殷墟出土的三枚商代编钟,音高为bd、f、bb的大三度加纯四度三音列;河南温县出土的商代编铙,音高为c1、e1、g1的大三度加小三度三音列。(47)夏野:《中国古代音阶、调式的发展和演变》,《音乐学丛刊第1辑》,北京:文化艺术出版社,1981年,第19—44页。这是各国学者关注五声音阶,由三音歌曲上升至三音列理论这一客观存在最终被发现的基础之一。外国的萨克斯、柯达伊、布勒伊洛尤、小泉文夫等人,以及中国的黄友棣(48)黄友棣1942年记述过中国连阳瑶人二音、三音、四音、五音的民歌(黄友棣:《连阳瑶人的音乐》,《民俗》,1942年,第1卷,第4期),不过其并未对三音民歌有特别的关注。、沈知白、李惟白、刘正维等学者,都分门别类讨论过二音、三音、四音、五音的作品。三音的作品比较多,自然引起学者们的注意,最终发现三音列。

2. 主观上三音列理论灵感的来源为古希腊的四音列理论,这是前者之所以产生的关键原因。

笔者认为,三音列理论的灵感源头应是古希腊四音列理论。古希腊人认为四音列(tetrachord)是构成音乐的基础。四音列有四个音:外框纯四度的高低音最重要,不可变;中间两个音可变,根据中间音的变化可以形成不同的四音列。两个四音列组合在一起为音阶,组合方式有分离型(disjunction,如e1-f1-g1-a1、b1-c2-d2-e2)与重叠型(conjunction,如e1-f1-g1-a1、a1-b1-c2-d2),其上下排列顺序有正格(authentic)和变格(plagal)。(49)〔美〕托马斯·克里斯坦森编:《剑桥西方音乐理论发展史》,任达敏译,上海:上海音乐出版社,2011年,第40—42页。王晡:《西方音乐史》,上海:上海音乐出版社,2020年,第93—97页。尽管跨越千年,但这种思维在后世西方人的潜意识里有着根深蒂固的影响(日本也受这一影响)。因而其审视五声音阶时,不由自主地会与西方音阶比较,继而总结出抽象的三音列理论。其在埃利斯、霍恩博斯特尔、拉赫曼、萨克斯、萨波奇、鸟居君子、下总皖一、小泉文夫等学者的著述中均有体现。

埃利斯认为,欧洲自古希腊直至近代“所有音乐都是以四度音程为基础的”。日本的平调子音阶“每一个都包含一个全音和两个连接的四音列,其每一个都大约划分成一个半音,它背离了一个四度,在我们看来,这是古希腊四音列的一个残存”。(50)〔英〕埃利斯:《论诸民族的音阶》,梁郑光译,载梁郑光:《〈论诸民族的音阶〉的翻译与校勘》,中国艺术研究院硕士学位论文,2013年,第71、75页。埃利斯讨论的中国和日本五声音阶的四度音列构成,以及四度音列的连接或分离,均是这一思维观念下的产物。霍恩博斯特尔、拉赫曼等也从四度框架的角度审视五声音阶,得出类似三音列的认识。

萨克斯对这一问题的剖析更加深入,其详细比较过五声音阶与古希腊七声音阶。他对五声音乐的认知深受古希腊四音列影响:一是古希腊人将(七声)音阶分为上下两个音列,后世学者遇到五声音阶时也很自然地将之分为两部分,两个三音列正好构成完整的五声音阶。二是从图4可以看出,以古希腊四度四音列的音阶构成思维审视五声音阶,后者内部少一个音,呈现的自然是四度三音列(小泉文夫也有类似见解),三音列理论最初就是如此产生的。萨克斯画出了每个七声性四音列与五声性三音列的对比线。这种四度框架思维在萨克斯心中根深蒂固,其描述三音列时使用四度音列的术语“tetrachord”,而非直接用三音列术语“trichord”,即可作为一个佐证。他审视印度音阶时也同样将之分为两个四度框架的音列。三是用古希腊的分离型、重叠型组合两个三音列,并关注了正格(authentic)与变格(plagal)的排列问题。这种认知思维体现了西方学者在审视异文化时,不由自主带有的本位认知。

图4. 萨克斯七声、五声音阶的四音列、三音列比较(51) Curt Sachs,The Rise of Music on the Ancient World:East and West, New York:W.W.Norton,1943,p.177.

萨波奇认为五声音阶产生的方式之一,就是源于两个四度音列的组合,即在第四级或第五级上重复这个音列。如c-d-f的四度音列,移至第四级可以构成c-d-f-f-g-bb的音阶;移至第五级可以构成c-d-f-g-a-c的音阶。(52)〔匈〕萨波奇·本采:《旋律史》,司徒幼文译,北京:人民音乐出版社,1983年,第248页。这实际上即是对音阶由两个四度音列构成的观念,以及分离型、重叠型组合方式的应用。

鸟居君子的分析也明显带有古希腊音乐理论的印记。她在日文著作中原样使用了trichord、authentic、plagal等西文术语。其对于两个三音列的排列,也分别采用古希腊分离型、重叠型的组合方式,正格、变格的说法也源于西方,并认为古希腊、罗马和中世纪其他国家的情况均如此。鸟居君子本人具有一定国际视野,其宁可取消音阶II(角调式)的高八度重复音mi,不考虑do-re-mi三音列,而以重叠方式保留两个四度框架的三音列,反映出的也是古希腊四度框架的影响及局限。

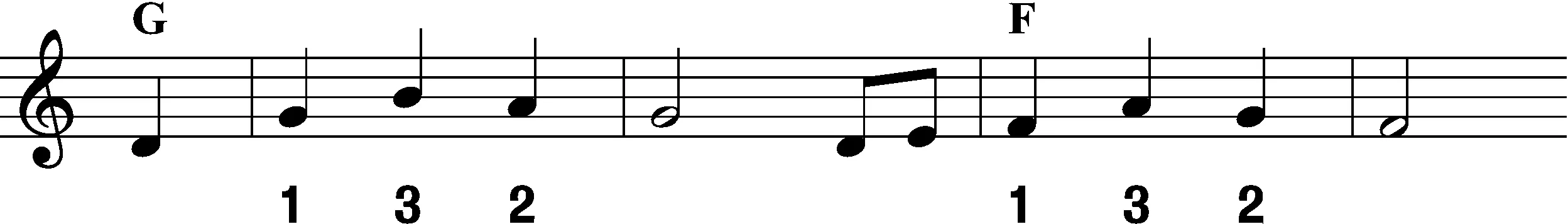

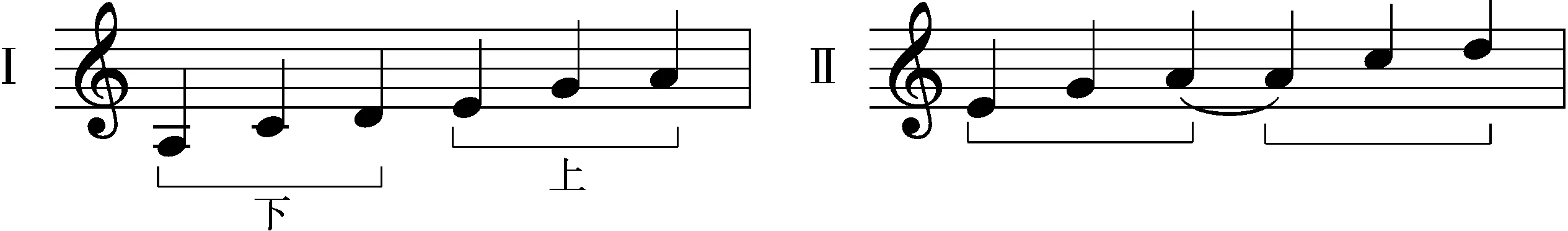

下总皖一也关注到三音列组成五声音阶与四音列组成七声音阶的机理一致。他认为日本的律音阶(类似于中国的徵调式)由两个四度框架、结构相同的三音列组成,这一点与大调音阶由两个四度框架、结构相同的四音列组成的情况相似。

谱例11.下总皖一1942年日文著作中的谱例(53)〔日〕下総皖一,『日本音階の話』,東京:管楽研究會,1942,第5頁。

a.

b.

小泉文夫也受到萨克斯及古希腊四音列理论的影响。其标志性特点为小泉文夫使用的三音列术语为“tetrachord”而非“trichord”。此处的“tetrachord”强调的是四度外框的音列,而非指四个音级组成的音列。他指出“tetrachord”原为古希腊术语,古希腊四度音列除高低音外有两个中间音,而在东亚、东南亚、非洲“中间音多只有一个”(54)〔日〕小泉文夫:《日本之音:世界中的日本音乐》,叶琳娜译,载叶琳娜:《载倾听世界的声音——论日本民族音乐学家小泉文夫》,上海音乐学院硕士学位论文,2019年。,因此它“不再仅仅是古希腊的音乐理论用语,而是摇身一变成为了更加广泛的、代表四度框架音程的普遍性术语。”(55)〔日〕小泉文夫:《日本传统音乐的研究I》,臧亚孟译,载臧亚孟:《小泉文夫的日本音阶理论研究》,上海音乐学院硕士学位论文,2022年,第170页。小泉文夫用“tetrachord”建构起了日本的四度三音列理论。其对于两个四度音列的连接,同样采用古希腊分离型、重叠型的组合方式。

古希腊至近代跨越千年,中间为何没有三音列理论?笔者认为,三音列是以西方音阶分析思维审视五声音阶的结果,而西方音乐的主流是七声音阶。因而只有比较音乐学兴起,西方人大量接触到世界各国五声音阶时,方能发现这一问题。至于这一理论是各国学者的原创,还是彼此间的传播影响?笔者认为,后者可能性更大。欧洲各国学术交流互通,许多知识是共享的。例如仅布勒伊洛尤《关于一首俄罗斯旋律》一文的参考文献,就涉及多国学者的成果,包括我们熟知的德国的赫尔曼·冯·亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz)、里曼、斯通普夫(Carl Stumpf)、奥托·阿伯拉罕(Otto Abraham)、霍恩博斯特尔、拉赫曼、施奈德、萨克斯,匈牙利的柯达伊、巴托克、萨波奇,英国的塞西尔·夏普(Cecil Sharp)、约翰·哈泽德尔·来维思(John Hazedel Levis)、戴维斯,荷兰的亚普·孔斯特(Jaap Kunst),比利时的若瑟夫·万·欧斯特(Joseph Van Oost)等人士的著述。(56)Constantin Brăiloiu,“Concerning a Russian melody”,Problems of Ethnomusicology,London:Cambridge University Press,1984,pp.284-289.各国的五声性三音列研究是彼此影响的。

综上来看,在国内学界提出三音列之前,国外已经有系统的三音列理论。此理论应源于西方,是国外学说影响国内的结果。国外学者对五声性三音列的认识有两类:一类是从音阶构成出发,关注相邻音级的三音列;另一类从作品实践出发,关注到更多类型的三音列。后者总结的三音列类型更加丰富,也包含前者。

三、传入:三音列理论的引进与早期发展

(一)三音列理论的传入

从产生时间来看,中国的三音列理论应是国外传入的。可能存在的传入途径有:

其一,苏联。目前国内所见最早的论述,是1955年苏联译著中的三音列理论。由于苏联经典教科书在当时的重要影响,三音列理论也自然被中国学者关注到。斯波索宾《音乐基本理论》中译本1955年在国内出版,为几乎所有专业音乐学习者必修的乐理教科书。书中关于民族风格调式的论述,引起了中国学者的重视:“这本书中关于调式问题的意见,对我们如何去理解我们民族音乐中的调式问题,有着很大的启发意义及参考、借鉴的价值。在学习苏联先进经验的基础上,……可以建立我们的以民间音乐及古典音乐的现实主义传统为基础的科学的音乐基本理论体系。”(57)伍雍谊:《介绍“音乐基本理论”》,《人民音乐》,1955年,第6期,第35页。奥斯特洛夫斯基、玛采尔等人的著作,也陆续在中国翻译出版。五声性三音列理论与中国音乐有着天然的契合,很容易被中国学者吸收到相关研究中去。

其二,德国。中华人民共和国成立初期中国与东欧社会主义国家的文化交流密切,德国为比较音乐学的重镇,包括五声音阶在内的研究历史积淀深厚,学术成果较为突出。赵宋光、童忠良等青年时期留学德国,接触到德国学者的五声音阶研究成果,受德国学术的影响也是情理之中的事。

其三,罗马尼亚、法国。这主要体现在沈知白身上。沈先生曾讨论过二音、三音、四音的旋律。他同样主张三音旋律是两音为核心另加附加音的结果,包括八种:二度上有附加音,二度下有附加音;三度上有附加音,三度下有附加音;四度上有附加音,四度下有附加音;三度中有附加音,四度中有附加音。他甚至认为最后两种“形成了音阶或调式的最基本的组成部分,即‘四音组’”。(58)沈知白:《旋律和音阶——在音阶尚未形成时的旋律的特征》,见姜椿芳、赵佳梓主编:《沈知白音乐文集》,上海:上海音乐出版社,1994年,第102—103页。他所说的四音组指的是四度三音列(并非真正的四音组),如广西侗族《酒歌》(59)沈先生提到《中国民歌》中的广西《酒歌》,应为《手拿酒杯举过眉(酒歌)》,见中国音乐研究所编:《中国民歌》,北京:音乐出版社,1959年,第38—39页。使用的即是小三度+大二度的“四音组”。这些观点与前述比较音乐学的观点非常相似。沈知白翻译过许多比较音乐学的著作,受到欧洲比较音乐学的影响。

其四,日本。汉文“音列”及“三音列”一词最早在日本出现,中国学者若干年后借用、原样使用了这一词汇,因而必然受之影响。

此理论的传入应是多线的结果,也可能某一线索为主,其他为辅。

(二)三音列理论的早期应用

中国学者中较早提及三音列的是王树。1955年他用三音列理论分析了聂耳作品与民间音乐的关联:“一部分歌曲则运用了民间音乐中(如皮黄戏中的西皮音乐)常见的三音列结束形式,或者是三音列曲调的变化形式。”(60)王树:《聂耳的歌曲与民间音乐》,《人民音乐》,1955年,第7期,第5页。同年底,苏联援华专家在中央音乐学院指导召开和声研讨会,“苏夏根据苏联的调式理论提出了一些意见,并且阐述了五声音阶中的三音列的特点,这种三音列是许多民间音乐歌腔(Допевка)的基础。赵宋光对民歌的调式结构做了一些分析。”(61)盛礼洪:《和声学术讨论会》,《人民音乐》,1956年,第1期,第40页。此处特意用俄文术语讨论中国民间音乐中的三音列,暗示着苏联音乐理论的影响。

中国学者中较早详述三音列的是孙从音。1957年他将之称为“三音小组”:“由三个音组成的三声音阶。它包括一个小三度和一个大二度,大二度可以在小三度的上面,也可以在小三度的下面。”(62)孙从音:《简谈五声调式中各音级的相互关系》,载中央音乐学院民族音乐研究所编:《民族音乐研究论文集(第二集)》,北京:音乐出版社,1957年,第31—38页。此定义与斯波索宾著作相似,甚至“三音小组”与斯氏“由三个音组成的小组”说也接近。其同样只关注四度三音列(大二度+小三度、小三度+大二度),而涉及三度三音列(大二度+大二度)。(63)由于未用三度三音列(大二度+大二度),因而文中的部分分析略显生硬。其贡献主要在于:一是深化了中国传统音乐的三音列研究,总结两个四度三音列的12种次序,将之实践变化归纳为重复式、省略式、连环式三类。二是将三音列与稳定音级/不稳定音级结合分析,三音列运动事实上都是围绕临时的稳定音级展开的。

1958年武俊达将三音列理论运用到民歌、曲艺、戏曲音乐分析中,显示出这一理论的应用价值。他认为三音列是《梳妆台》全曲旋律的构成基础,包括re-do-la,do-la-sol,la-sol-mi,sol-mi-re,mi-re-do等。(64)武俊达:《山歌、小调到戏曲唱腔的发展——以扬剧曲牌〈梳妆台〉为例》,《音乐研究》,1958年,第1期,第78—106页。与斯波索宾《音乐基本理论》中译本以及孙从音的分析相比,武俊达增加了mi-re-do的大二度+大二度三音列。1963年陈宗铭将三音列分析用于民族调式的特征研究中。他以三音列形式比较了五声、七声音阶与包含增二度的吉普赛音阶。前者同样有带小二度的三音列进行,但属于色彩性三音列,与五正声的三音列截然不同。(65)陈宗铭:《略论我国调式的音阶基础》,载《音乐论丛第2辑(关于中国音乐史学的几个问题)》,北京:音乐出版社,1963年,第84—102页。尤为可贵的是,作者区分了五正声的三音列(实线)与包含偏音的三音列(虚线)。

谱例12.(66)同注⑥,第89页。

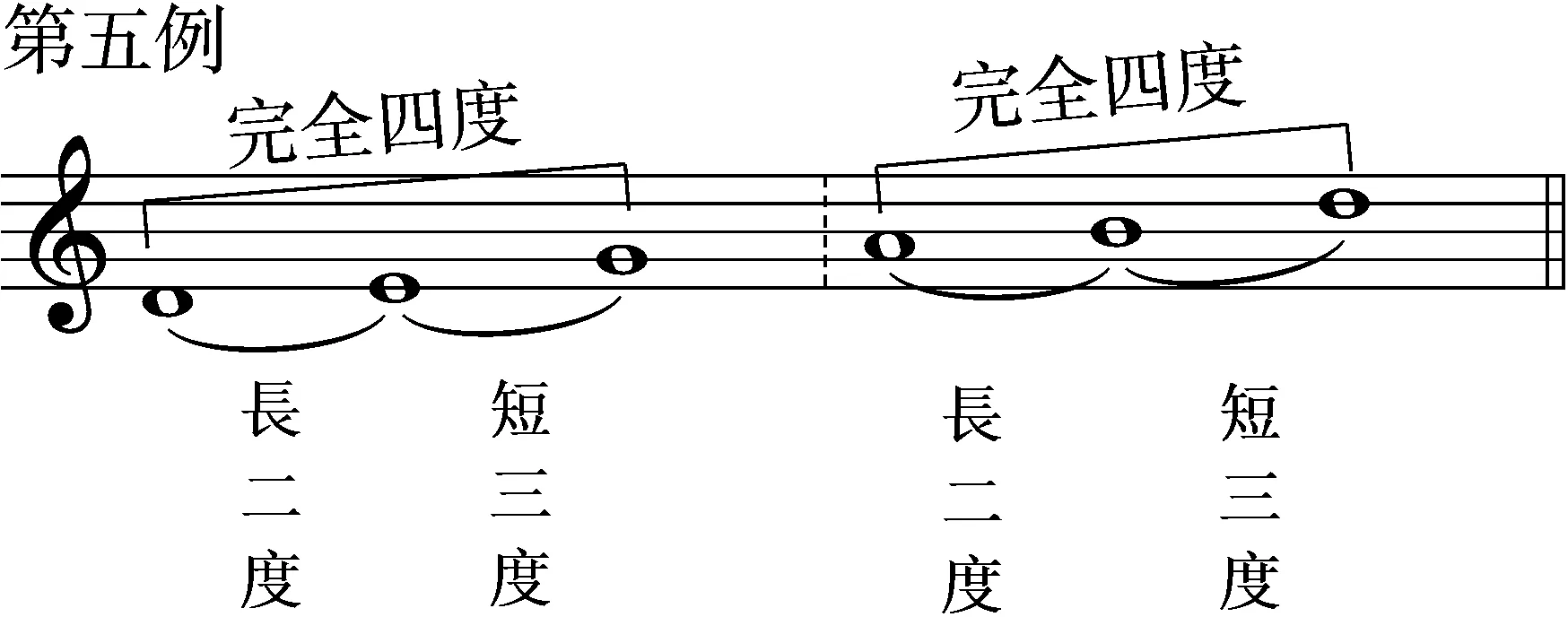

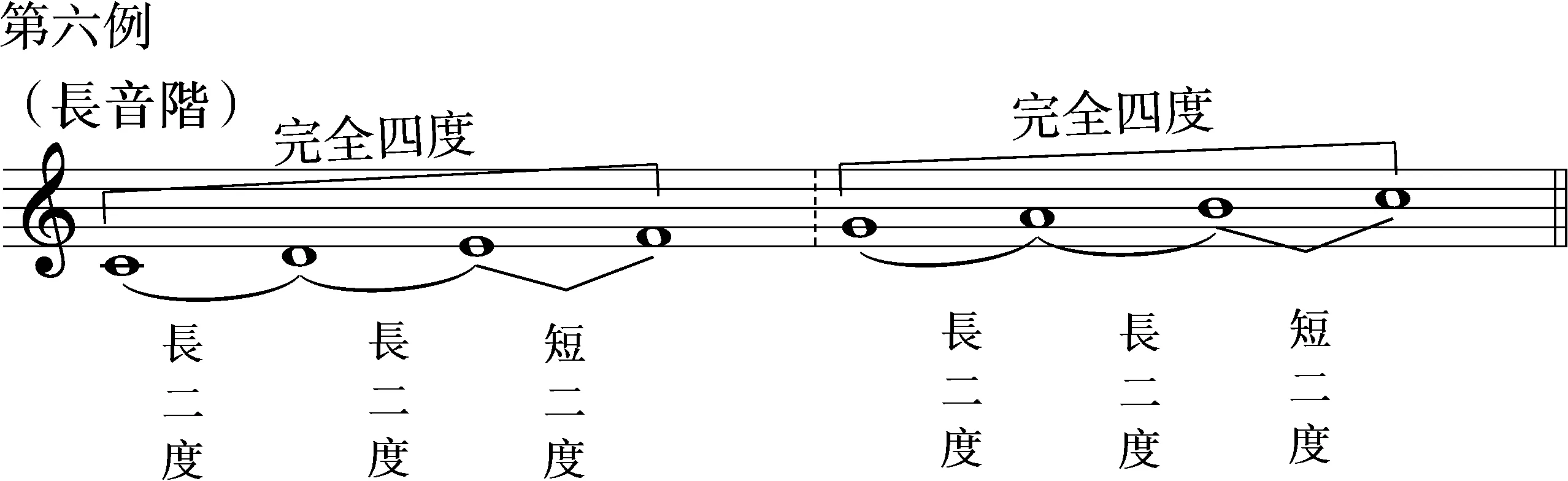

(三)经典著作中的三音列理论

以上仅是部分学者的应用,而此时期黎英海、李重光、赵宋光的代表作总结了三音列理论,在很大程度上推动了此研究及影响。

1959年黎英海在《汉族调式及其和声》中使用了“三音组”概念,这似乎是前述“三音小组”的简化凝练。作者一是明确指出宫、商、角、徵、羽各调式都由两个三音列组成,例如宫调式即由do-re-mi与sol-la-do两个三音组构成。二是将三音组归为三类(与布勒伊洛尤一样):大二度+大二度,大二度+小三度(大调色彩),小三度+大二度(小调色彩)(67)在《汉族调式及其和声》的修订版中,黎英海先生将之称为宫角三音组、徵商三音组、羽角三音组。参见黎英海:《汉族调式及其和声(修订版)》,上海:上海音乐出版社,2001年,第19页。,还特意论述了三音组在实践中的种种变化。三是讨论三音列时注意到主音、下属音、属音的作用,指出三音列环绕这三个支柱音展开,构成基本曲调。(68)黎英海:《汉族调式及其和声》,上海:上海文艺出版社,1959年,第18—20页。

谱例13.(69)同注②,第19页。

三音组称谓发表后,不少学人沿用了这一名称。1962年李重光在《音乐理论基础》中写道:“以大二度和小三度所构成的‘三音组’是五声调式旋律进行中的基础音调”,“五声调式可以被认为是由两个相同的或不同的‘三音组’结合而成。‘三音组’共有三种”。(70)李重光:《音乐理论基础》,北京:音乐出版社,1962年,第47—49页。书中说明了3个三音组的18种次序,以及宫、商、角、徵、羽各调式音阶的三音列构成。李重光一方面深受斯波索宾、奥斯特洛夫斯基乐理著作的影响,另一方面又吸纳了国内学界当时的最新成果,对于三音列的介绍比较全面。

谱例14.(71)同注④,第45页。

赵宋光1961年完成、1964年出版的《论五度相生调式体系》,对此问题的研究颇有特色。他未用三音列、三音组的名称,但深化了这一研究:一是将五个音级分为功能音和色彩音两大类。主音、下属音、属音归为功能音,四五度关系的三个功能音组合成调式骨架。从今天的观点来看,与部分五度三音列有所重合。二是将大二度+小三度组合称为“徵调类色彩”,将小三度+大二度组合称为“羽调类色彩”(较之大调色彩、小调色彩的定性更加准确)。从今天的观点来看,与四度三音列有所重合。而宫音上的大二度+大二度,作者认为角音“对主音来说是第二重的徵调类色彩音——比普通的徵调类色彩音还更远一些”(72)赵宋光:《论五度相生调式体系》,上海:上海文化出版社,1964年。,未像前两者那样构成一个独立色彩。因此其尽管与斯波索宾一样,主要论述大二度+小三度、小三度+大二度的组合,但要深刻得多。徵调类色彩、羽调类色彩的说法多为学界接受。

那么,部分学者为何强调四度外框的三音列,而非大二度+大二度的三音列?原因应在于:四五度框架对于调式功能的支持更为强劲。古希腊四音列实际上也是从支柱音的角度建构起来的,即四度外框稳定而中间音灵活。这是四度三音列得以彰显的深层成因。事实上,不少中外学者对支柱音的认识都有共识:一是认为三个音可以作为音阶的骨干音,如西方对主音、下属音、属音的强调,孙从音的稳定音级(1957),黎英海的支柱音(1959),赵宋光的功能音、调式骨架(1964),乔建中的音调结构(1981),江明惇的调式骨干音(1983)(73)调式骨干音是学界的通行说法,此前不少学者都在使用。等。二是关注到三音列本身也包含支柱音与非支柱音,如埃利斯的四度音列及内部构成(1884)、霍恩博斯特尔的四度音程与中间过渡音(1928)、萨克斯的附加音与非附加音(1943),小泉文夫的核音(1958),吕沐的稳定音/不完全稳定音(1982)(74)吕沐:《从民歌看五声调式体系的调式功能结构与三音列的关系》,陕西省民族音乐征集编辑办公室编印,1982年。等,皆是如此。

以上著作为当时中国音乐研究领域的经典成果,它们对国外三音列理论的吸纳和发展极大推广了这一学说。例如刘正维(1994)、童忠良(2004)的三音列研究,即受赵宋光(1964)徵羽色彩学说的影响。刘正维认为民族音乐千变万化的旋律都可以归为徵羽两大终止群体(75)刘正维:《传统音乐的两大终止群体》,《中国音乐》,1994年,第1期,第14—23页。,是由这两个“母体”三音列变化发展来的。童忠良将三音列分为徵类色彩三音列/徵类腔、羽类色彩三音列/羽类腔两大类;大二度+大二度的三音列,作者称之为“强徵腔/强羽腔”(76)童忠良、谷杰、周耘、孙晓辉:《中国传统乐学》,福州:福建教育出版社,2004年,第247—252页。(应受赵宋光“第二重的徵调类色彩音”说的影响)。李重光《音乐理论基础》,更是影响了几代音乐人。这些都促使三音列理论进一步在国内传播开来。此时期苏联等传入的理论以级进式三音列为主,五度三音列为辅;中国学界此时期的研究同样多集中于级进式三音列,二者大体一致。

此外,学界一般认为国内的比较音乐学(民族音乐学)传统自王光祈之后中断,自20世纪70年代末方从国外重新引进。从传播角度看这符合历史的总体情况,不过具体到细节,也有个别未完全中断者。三音列理论即可视为一例。(77)三音列理论总体上是比较音乐学兴起后的产物,萨克斯、布勒伊洛尤、柯达伊、巴托克、萨波奇、小泉文夫等是公认比较音乐学的代表人物。但苏联的玛采尔、奥斯特洛夫斯基、斯波索宾等人,一般认为是音乐理论家(作曲技术理论),而非比较音乐学家。究其本质,三音列理论是用音乐形态思维分析五声性音乐的产物。无论归属哪个分支学科,不同学科的人可能都会用相近的方式审视此对象。

四、体系化:三声腔理论的确立

如果说20世纪五六十年代中国学者的三音列著述,主要将外国理论本土化的话,1980年杨匡民的三声腔理论则使得这一学说发扬光大,形成了体系。

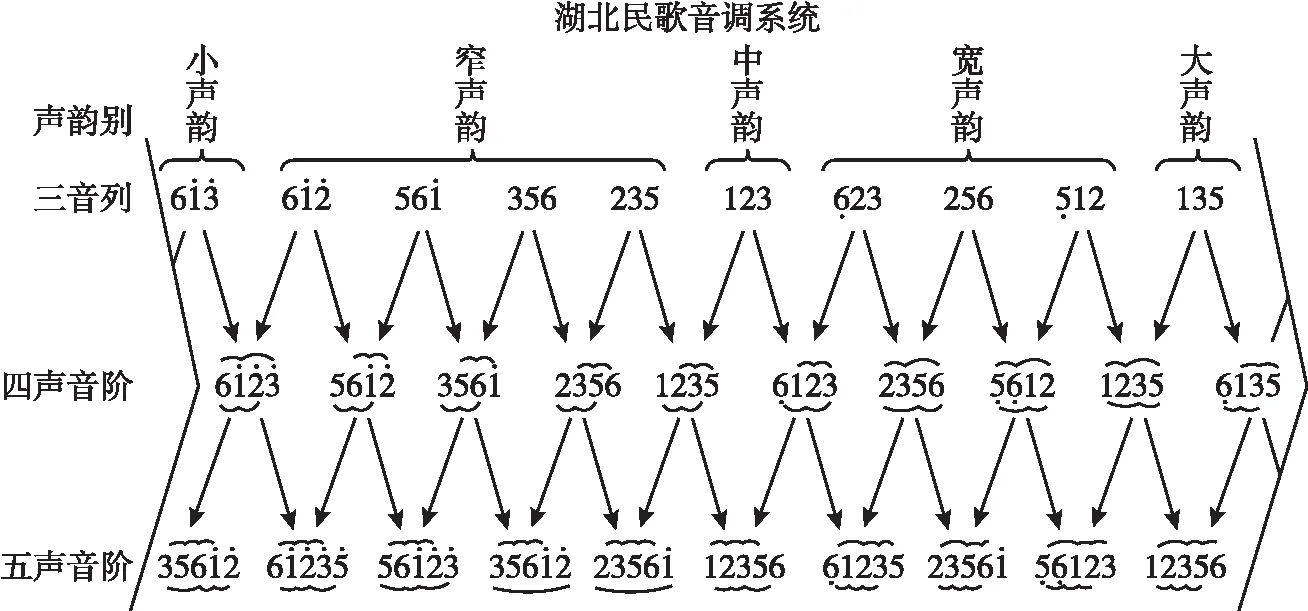

杨匡民对此问题的关注同样缘于三音民歌。1956年他在搜集湖北民歌时发现三音构成的民歌,由此开始对这一问题的探究,及至20世纪70年代末取得大成。有人因此认为三声腔理论形成于20世纪50年代。笔者认为,1.各国学者对三音列均经历了由初识三音歌曲、思考探索到理论结晶的过程,应均按照成果发表或纸质文献形成的时间统计。2.20世纪60年代的《湖北民间歌曲集》、《湖北民间歌曲音调特点区分示意图》、杨先生手稿《论湖北民间歌曲》等,均未论及这一问题。3.《湖北民歌简介》1978年版曾谈到湖北民歌的鄂中南色彩区宫调式以do-mi-sol、徵调式以sol-do-re“三音为骨干音”(78)《湖北民歌简介》,湖北省文化局民歌征集编选小组油印,1978年,第10页。杨匡民:《湖北民歌简介》,载文化部文学艺术研究院音乐研究所编:《中国民歌·第1卷》,上海:上海音乐出版社,1980年,第353—354页。据先生回忆,1978年4月任务下达,他10月将稿件提交音乐研究所,1979年3月《中国民歌》4卷完成。因此1978版应为初稿;1980版似完成于1978—1979年间,为修订稿。,其他四个色彩区未用这一说法;而此文1980年版则详细论述了湖北民歌五个色彩区的四种“基调音组”(即三音列),能明显看出这一理论的深化过程。4.1980年杨匡民发表《楚声今昔初探》《关于民歌问题的补充说明》《湖北民歌的地方音调简介》《勘探民歌音调所知》等文,论述了三声腔问题;尤其是1980年他在南京“全国民族音乐学学术讨论会”上宣讲《湖北民歌三声腔及其组织结构》,三声腔理论横空出世。因此先生20世纪50年代搜集到湖北的三音民歌,而三声腔理论的形成时间应在1978—1980年间。其自发现三音民歌至理论结晶,先后持续二十余年。

图5.湖北民歌音调系统(79) 杨匡民:《湖北民歌三声腔及其组织结构》,载南京艺术学院音乐理论教研室编:《民族音乐学论文集》,《中国音乐》,1981年增刊(上)。

杨匡民起初将三声腔分为大、小、宽、窄、近(中)五类,20世纪80年代又加入减,共六类:1.大声韵:大三度+小三度,如do-mi-sol;2.小声韵:小三度+大三度,如la-do-mi;3.宽声韵:纯四度+大二度,如sol-do-re,以及大二度+纯四度,如sol-la-re;4.窄声韵:小三度+大二度,如la-do-re,以及大二度+小三度,如sol-la-do;5.近声韵:大二度+大二度,如do-re-mi;6.减声韵:小三度+小三度,如la-do-bmi(80)在1983年完成、1988年出版的《中国民间歌曲集成·湖北卷》中,杨先生即提到小三度+小三度的三音歌,实际上是第6类。参见《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会编:《中国民间歌曲集成·湖北卷》,北京:人民音乐出版社,1988年。,并总结了三声腔在实践中的组合方法:单一、主次、交替、混合、复合。(81)杨匡民对do-re-mi的命名先后有中声韵、近声韵的说法,这里采用作者后期使用的近声韵一说。其值得关注的地方有:

其一,中国学者此前对三音列的分析多集中在音阶领域,即大二度、小三度的三音列,而三声腔理论将三音列体系化,既有级进式的三音列,也有琶音式的三音列,又有包含四度的三音列,扩张了三音列的格局,在实践中便于使用。

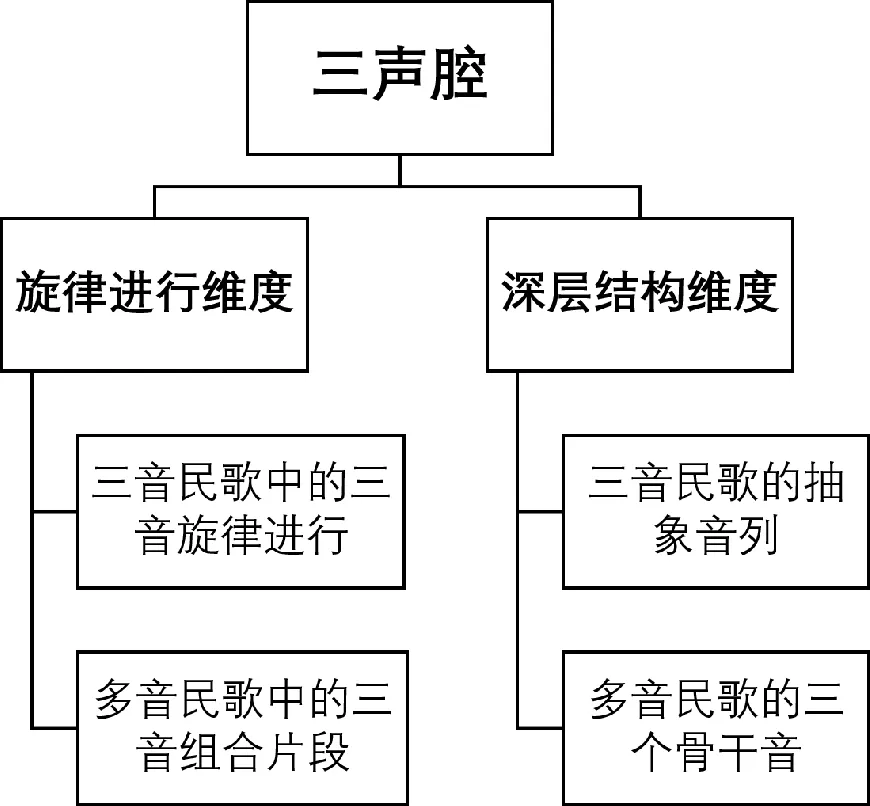

其二,三声腔的内涵较为丰富。据笔者的理解应包含两个维度:一是旋律进行维度,包括三音民歌中的三音进行,以及多音民歌中的三音组合片段。二是深层结构维度,包括三音民歌的抽象音列,以及多音民歌中的三个骨干音。“为什么我把它叫做三声腔,因为它是三声的,独立的歌腔啊”“我发现的四音歌、五音歌、六音歌等,都是以三音为骨干音的。”(82)王军芳:《杨匡民音乐学术研究之研究》,福建师范大学音乐学院硕士学位论文,2013年,第14页。杨匡民的三声腔研究,源于三音民歌;但三音民歌数量毕竟较少,目前学界最重视、应用较广的,是旋律进行维度中的三音组合片段(如赵宋光、刘正维、童忠良、王耀华等学者的论述)。其作为比调式更小的结构单元,体现了五声旋法的基本特点。而深层结构维度的三声腔,如同杨民康所说,是一种“利用骨干音或核音的方式对传统音乐进行深层结构分析”的思维方法。(83)杨民康:《音乐民族志书写——传统音乐研究的范式与分析》,上海:上海音乐学院出版社,2021年,第254页。人类认识事物,多是透过纷繁复杂的表象找到本质性的特征。语言学界有语言—言语、纵聚合—横组合、深层结构—表层结构的学术思想;音乐界也有作品背景—中景—前景的申克分析,它们均是通过由表及里之简化还原、由内而外之转换生成的“减幅—增幅”变化,把握事物的内核。(84)杨民康:《“减幅—增幅”与“模式—变体”——再论中国语境下的音乐文化本位模式分析法》,《音乐研究》,2017年,第3、4期。旋律进行维度中的三声腔,未涉及这一特点;深层结构维度的三声腔,展现了这一特点。

图6.两个维度的“三声腔”

其三,作者展示了三音列、四声音阶、五声音阶的渐次生成关系。例如三音列la-do-mi与la-do-re融合为四声音阶la-do-re-mi等。且同一个四声音阶la-do-re-mi,既可能是la-do-mi与la-do-re的融合,也可能是do-re-mi与la-re-mi的融合,表层音阶相同,来源组合不同。

其四,作者对于这一理论的命名经历了多种探索。其本人使用过基调音组、腔格、三音列、三音组、三声腔、三音歌、三音腔、三声歌调、三声韵、三声音阶、三声音列、音调系统等十余种称谓。需要注意的,一是作者表述此理论时多次使用过三音列一词,从中能看出三声腔的本质即是三音列。二是三声腔一词适用于声乐曲(民歌),用于器乐则不合适;且声腔业界约定俗成为戏曲概念,用于民歌分析容易引起疑惑。因而后来其他学者在三声腔概念影响下,更换其“名”,微调其“实”,也成为一个诱因。

其五,三声腔理论成就了色彩区理论。色彩区实指音乐(民歌)风格区。这一理论20世纪60年代已初步萌生。当时《湖北民间歌曲集》《中国民间歌曲集成·湖北卷(初稿)》已有湖北民歌五个区域的划分及地图,笔者在杨匡民1963年4万余字的手稿《论湖北民间歌曲》中,也发现先生当时使用过“色采”(85)杨先生1963年手稿原文写作“色采”。一词。但直至1980年前后,先生将三声腔作为民歌色彩区的主要形态支撑,才大大增强了色彩区的说服力。此后不少著述也采用这一思路研究音乐地理学。

探索三声腔的源流,应当厘清其与此前的国外学说有何关联或异同。

首先,杨匡民1980年的三声腔理论与萨克斯1943年归纳的三音作品类型、布氏1953年的三音列理论总体上相近,亦有少部分差别。萨克斯只是初步描述了三音作品的部分样态,未将之整体上升为理论(只对级进式三音列作了理论化处理)。其一是过于简略,未深入展开;二是将所有三音作品都视作两音附加一个音的结果,有以偏概全之嫌;三是缺少sol-la-do、la-do-mi等三音列;四是其对三音作品的归纳不是定位于音组构成,而是分析三音的主次,也就不会认为二度附加三度、三度附加二度、四度附加间插音,本质上都是一个三音列(la-do-re)。其着眼点并非理论化的三音列,而是各类现象的陈述与归纳。与之相比,三声腔则是系统化的理论,其对相同结构的组合作了合并归类,论述也更深入。

布氏的三音列理论体系化程度较高,涉及三音列的几乎所有类型,较晚出现的三声腔理论与之差别不大。与之相比,三声腔理论一是增加了减声韵,对大声韵、小声韵的论述也更透彻;二是强调三声腔除三音作品外,也可以作为多音作品中的三个骨干音存在(86)布氏虽有个别谱例涉及这一问题,但整体上他并未将三音列作为骨干音看待。另外前述奥斯特洛夫斯基也简略涉及过作为骨干音的三音列。;三是对三声腔在色彩区中的分布作了论证。

其次,三音列有级进式、琶音式与包含四度音程者三类。20世纪50年代国外的三音列理论已传入国内,黎英海、李重光、赵宋光等著述也普及开来。当时的主流是级进式三音列。杨先生20世纪80年代的三声腔著述中又多次出现过学界此前使用的三音列、三音组等词,因此三声腔理论应受到级进式三音列理论的影响。50年代玛采尔的中文译著中,出现过包含四度音程的三音列。(87)20世纪50年代玛采尔的中文译著虽有包含四五度音程的三音列,但属于个例。不过这属于个例,当时国内的主流仍是级进式三音列。目前尚难确定杨先生是否受过国外琶音式与包含四度音程三音列的影响。一方面我们应当看到国外的三音列学说毕竟早三声腔数十年,另一方面各国的无半音五声音阶存在共同特征,各国学者也可能发现相似规律,为“英雄所见略同”。两种可能皆有。

综上来看,杨匡民的三声腔理论形成于20世纪70年代末或1980年。其应受到此前国内外级进式三音列的影响,但后来将之发扬光大,形成了体系化的三声腔理论。

五、影响:三音列与三声腔理论的应用与变体

五声性三音列学说尽管早在国内应用,但三声腔理论更为系统。其为学界了解后,在当时及此后掀起了应用、发展这一理论的热潮。20世纪80年代初,叶露生、李惟白、吕沐、彭梦麟等均对三音列作过研究(88)叶露生:《三音列体系》,湖北省潜江县文化馆,1981年油印本。笔者所见为叶露生赠与杨匡民的书稿,上面作者亲笔写着“请杨匡民老师指正”。李惟白:《试谈苗族民歌调式的形成与发展》,载《民族音乐学论文集》,《中国音乐》,1982年增刊,第379—395页。吕沐:《从民歌看五声调式体系的调式功能结构与三音列的关系》,陕西省民族音乐征集编辑办公室编印,1982年,第3页。彭梦麟:《论土家族民间音乐中的“三声音列”》,《全国民族音乐学第三届年会(少数民族音乐专题)论文内容提要》,年会筹委会编印,1984年,第52页。,许多学者运用了三音列与三声腔理论。影响较大的应用或变体主要有:

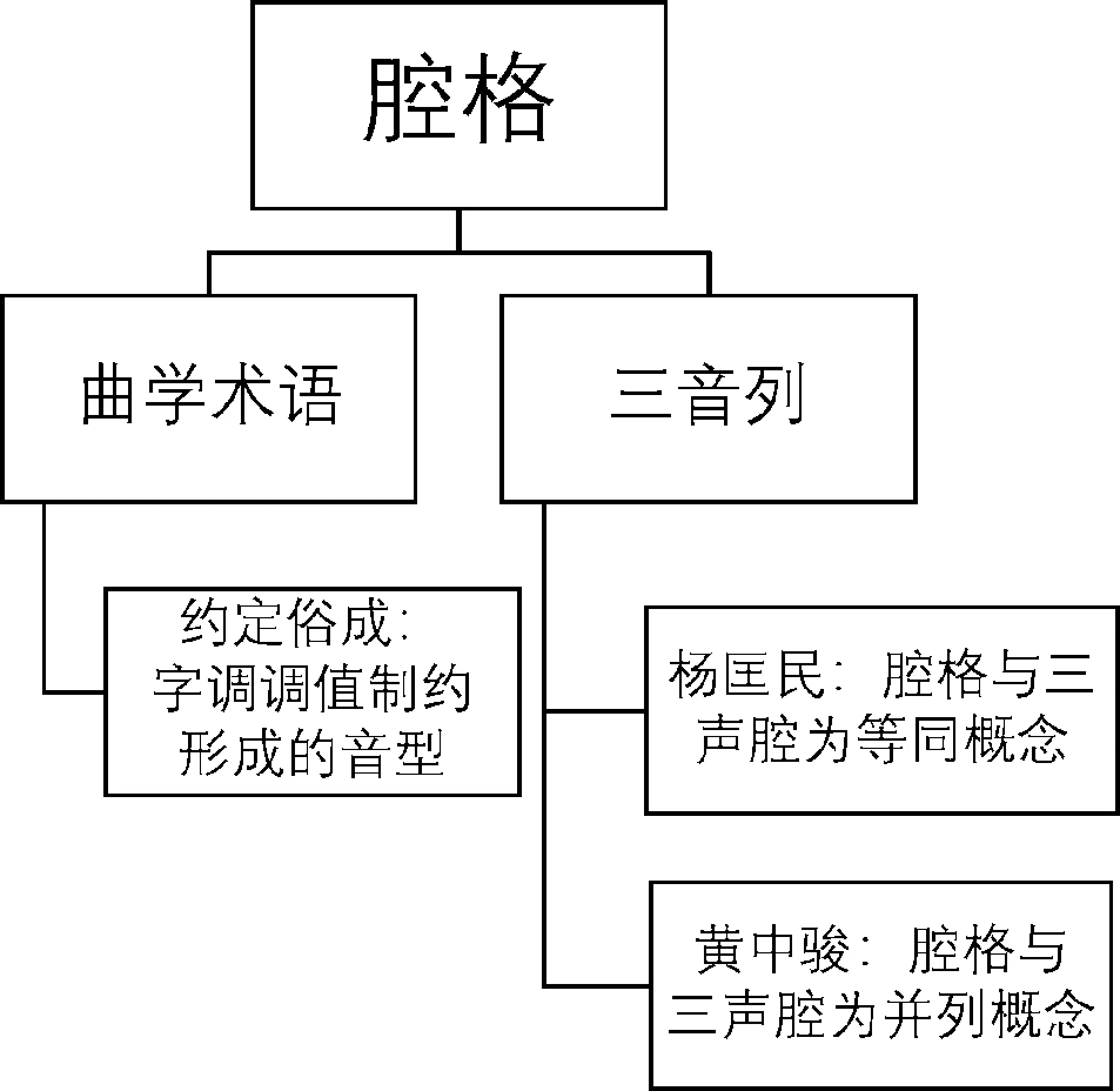

(一)腔格

腔格目前学界有两种不同的理解。一是主流用法,为中国古代/传统曲学术语,指戏曲(昆曲)“依照曲词字音的四声阴阳配制唱腔的格律”(89)齐森华、陈多、叶长海主编:《中国曲学大辞典》,杭州:浙江教育出版社,1997年,第690页。,强调“唱腔受一定字调调值的制约而相应形成的音型”(90)于会泳:《腔词关系研究》,北京:中央音乐学院出版社,2008年,第18页。。明代沈宠绥《度曲须知》中即原样使用过“腔格”一词,民国时吴梅、俞平伯等皆沿用此义,直至当代。腔格的音列数不定,一、二、三、四、五个音皆有可能(91)钱一羽:《昆曲入门》,上海:上海文化出版社,1958年,第45—47页。,二者无直接的对应关系。二是杨匡民等个别学者对腔格一词的新解。1980年他在《楚声今昔初探》中以腔格指称三声腔,与传统理解不同。黄翔鹏、王耀华(92)王耀华:《民族音乐论集》,福州:福建教育出版社,1988年,第212—215页。、蒲亨强曾沿用过杨匡民的理解。杨先生所用的腔格与三声腔是等同概念,后黄中骏将之作为与三声腔并列的新术语,认为:三声腔中的大声韵,无论原、转位均视为大声韵;而腔格则根据色彩特点,将do-mi-sol、mi-sol-do、sol-do- mi列为三种不同的腔格,并且用音程名称标出相应类型,如大三纯五型、小三小六型、纯四大六型。因此湖北民歌有十一种腔格型和十三种音列样式。(93)黄中骏:《湖北民歌宫调分析》,《黄钟》,1990年,第3期,第27页。实际上,这是三声腔理论内部的具体实践应用问题,其仍属于三声腔范畴,不应与三声腔成为并列概念。

更为重要的是,腔格是历史上形成的名词,数百年来有约定俗成的所指与主流理解,与三声腔(三音列)的本意不同。以腔格指称三声腔并不贴切,部分曾用腔格指代三声腔的学者,后来也改用其他称谓。因而三声腔尽管包含“腔”字,但与传统意义上的腔格,尤其是音腔、润腔等关联不大。单个音自身的变化过程、曲调的润饰,与概括三音组合或三音骨干的三声腔(三音列)完全不在一个层面。腔音、直音(94)笔者认为,腔音(音腔)尽管是中国传统音乐的一个典型特征,但需要注意:一是在中国传统音乐尤其是器乐实践中,直音的数量比腔音多。二是印度音乐、波斯-阿拉伯乐系比中国乐系的腔音更多、更丰富。皆可有或无三声腔(三音列);曲调有无润饰,也并不影响三音组合。应注意区分学界对于腔格的两种理解。

图7. 两种不同涵义的“腔格”

(二)音调系统

音调系统的概念,20世纪50年代以来见于苏联等译著中,也有用这一概念指称语言的音调问题或戏曲声腔系统的。1980年杨匡民在“湖北民歌音调系统”表中用其指代三声腔(三音列),三声腔的详细图表也用“音调系统”命名。王耀华、蒲亨强等在论述这一理论时也用过此概念。

(三)音调结构

音调结构与音调系统的名称相似,其20世纪50年代以来常见于国内汉译的苏联、东欧等音乐著作,为旋律学用语。如卓菲亚·丽莎《音乐美学问题》、符·别雷《音乐语言的若干问题》(95)〔波〕卓菲亚·丽莎:《音乐美学问题》,廖尚果、廖乃雄、史大正译,北京:音乐出版社,1962年,第177页。〔苏〕符·别雷:《音乐语言的若干问题》,高士彦译,载中国音乐家协会编辑部编:《音乐译文第5辑》,北京:音乐出版社,1955年,第17—30页。等。国内民间音乐研究著述也用过此术语,但此前所指多数并非三音列。

乔建中1981年在《汉族民歌研究》中对音调结构进行了定义:“所谓音调结构,就是在特定的音阶调式的基础上所形成的旋律构成原则。”(96)此文1981年完成,部分内容载《中央音乐学院学报》,全文载《中国艺术研究院首届研究生硕士学位论文集·音乐卷》。参见乔建中:《论汉族山歌的艺术特征》,《中央音乐学院学报》,1983年,第1期;乔建中:《汉族山歌研究》,载中国艺术研究院研究生部编:《中国艺术研究院首届研究生硕士学位论文集·音乐卷》,北京:文化艺术出版社,1987年。他将音调结构的概念与三音列的内涵结合起来,实际上是将三声腔运用于音乐地理学中。其视野开阔,由湖北民歌拓展至全国的汉族山歌。作者指出北方山歌音调结构主要为五度三音列,南方山歌音调结构主要为四度三音列、大—小(小—大)三音列。作者关于音调结构的定义以及音调结构主要呈现为三声腔(三音列)的认识,也多为学界接受。杜亚雄、王耀华等学者此后在著作中均使用了上述定义及做法。而学界在描述音乐文化区的旋律框架时,曾用过音程数字的表述,如西北的sol-do-re-sol双四度框架为“4-2-4型”,有学者吸收了这一做法,在声韵下增加“型”的层次,如称sol-do-re为“徵4-2型宽声韵”。

(四)楚宫/楚徵/楚羽

楚宫/楚徵/楚羽是三声腔理论提出后,方妙英用此理论进行的出色研究实践。她先后发表《论楚宫体系民歌的音乐思维》《论楚徵体系民歌的音乐思维》《论楚羽体系民歌的音乐思维》(97)方妙英:《论楚宫体系民歌的音乐思维》,载南京艺术学院音乐理论教研室编:《民族音乐学论文集》,《中国音乐》,1982年增刊(下);方妙英:《论楚徵体系民歌的音乐思维》,载《民族音乐学论文选》,上海:上海音乐出版社,1988年;方妙英:《论楚羽体系民歌的音乐思维》,《黄钟》,1997年,第2期。等文,探讨了湖北民歌三种典型的三声腔do-mi-sol、sol-do-re、la-do-mi。其研究透彻地总结了楚地民间音乐的作曲手法与音乐思维,为三声腔研究留下了经典的案例。

(五)核腔

核腔是蒲亨强提出的概念,为三声腔与申克分析结合的结果,也是国际学说影响国内研究的一个实例。改革开放初期,包括申克分析在内的许多国际音乐分析理论传入中国。申克分析之前景、中景、背景、结构、延长等概念启发了中国学者(其本质同样是寻找起稳定作用的骨干音)。作者早期使用过学界的三音列、音调系统、音调结构等称呼,最终命名为核腔:“民歌音乐结构中,由三个左右的音构成的具有典型性的核心歌腔。”(98)蒲亨强:《论民歌的基础结构——核腔》,《中央音乐学院学报》,1987年,第2期,第42页。蒲亨强:《Do Mi Sol三音列新论》,《黄钟》,1987年,第3期。“三声腔概念与核腔概念实指乃一。两者的不同之处在于后者在更为深入的层面上分析并揭示了三声腔的内在机理。”(99)蒲亨建:《亮度 力度 深度——音乐学术论文质量评价的三个标准综论》,《星海音乐学院学报》,2019年,第2期,第136页。核腔的主要意义在于:三声腔作品有的不止三个音,如何在千变万化的样态中确认哪三个音是核心,需要作出论证。作者将杨匡民的三声腔与申克分析之前景、中景、背景相结合,将作品置为前景,抽象的三个音作为背景,中间增加提取骨干音的中景环节,本质上是将三声腔论述得更为系统。另需注意的是,核腔指核心歌腔,三声腔作为核腔尽管比较典型,音乐实践中的核腔却并非限于三个音。

(六)核调

核调是赵宴会将民歌中的核腔概念移植到传统器乐领域的称谓。此前核腔定义限于民歌领域,“腔”字与声乐有关,用于器乐时有所限制。因而改动一字,属于核腔理论在器乐中的应用,应是三声腔变体的变体。(100)赵宴会:《论苏北赵庄唢呐班曲牌音乐中的“核调”现象》,《人民音乐》,2011年,第6期。

(七)腔口

腔口是冯明洋总结的壮族“双声”歌手使用的概念,指行腔的口风(行腔法则与风格)。双声以三声腔为主,往往只有两三个音或三四个音,四声、五声等也以三声腔为基础发展变化而来。这是三声腔分析在多声部民歌中的运用。(101)冯明洋:《腔口论——壮族“双声”的北路风格探微》,《音乐研究》,1987年,第4期,第98—107页。

(八)腔音列

自杨匡民三声腔理论提出后,王耀华持续应用、完善这一理论,为此理论的集大成者。其陆续使用过三音组、腔格/三声腔格、音调结构、腔音列、三音列等概念。影响最大的是2009年提出的“腔音列”,但2020年作者回归“三音列”一词,不再使用“腔音列”,值得关注。(102)这应与两版《中国传统音乐结构学》整体章节命名的调整有关(参见王耀华:《中国传统音乐结构学》,福州:福建教育出版社,2010年;王州、王耀华:《中国传统音乐结构学》,北京:人民音乐出版社,2020年)。事实上无论何种音列,强调的都是不同音的组合,而非具体的音是否带腔。

作者对于三音列类型的归纳,以杨匡民的大、小、宽、窄、近、减六种声韵为主,增加了少见的增音列和超宽音列(大二度+纯五度)。(103)声韵音列的种类,2009年《论“腔音列”》为增、大、宽、近、窄、小、减7种;2010年《中国传统音乐结构学》为增、大、超宽、宽、近、中、近、窄、小、减9种;2020年《中国传统音乐结构学》为大、超宽、宽、近、窄、小、减7种。参见王耀华:《论“腔音列”》,《音乐研究》,2009年,第1、2期连载;王耀华:《中国传统音乐结构学》,福州:福建教育出版社,2010年,第44页;王州、王耀华:《中国传统音乐结构学》,北京:人民音乐出版社,2020年,第68—69页。其以杨先生“湖北民歌音调系统”表为基础,陆续整理过“汉民族五声性腔格系统表”“中国乐系音调系统表”“中国音乐体系腔音列系统表”“中国音乐体系三音列系统表”(104)王耀华:《民族音乐论集》,福州:福建教育出版社,1988年,第215页;王耀华、杜亚雄:《中国传统音乐概论》,福州:福建教育出版社,1999年,第359页;王耀华:《论“腔音列”(上)》,《音乐研究》,2009年,第1期,第6页;王州、王耀华:《中国传统音乐结构学》,北京:人民音乐出版社,2020年,第68—69页。等版的三音列类型表,总结了民族性、地域性、乐种性、流派性的典型三音列,关注到了三音列与节奏的配合、字腔过腔中的三音列等问题,较大地推进了三音列研究。

三音列的各种概念总体上可以分为两类:一类名称中有“三”之限定,如三音列、三音组、三声腔、三音歌、三音腔、三声歌调、三声韵、三声音阶等;另一类名称中无“三”,如腔格、音调结构、核腔、核调、腔音列等,但以三个音为主要内涵。由此也可见三声腔理论对于中国传统音乐研究影响之巨。这些名称各有所长,“三音列”名称优点是有“三”之约定而无“腔”的限制。它既避免了戏曲声腔的误解,也不限于声乐;既不用体现节奏内涵(一般的“腔”除音高外也有节奏信息),也不限于“音腔/腔音”,将所指聚焦于音乐构成的三个核心音列。未包含“三”之名称的优点是:核心音列并不一定都限于三,完全以“三”作界定,无法将二音、四音的核心音列纳入进来,因而其他概念也有各自的意义。

结 论

通过以上研究,可以得出如下结论:

(一)五声性三音列理论是一个世界性现象,为近代比较音乐学兴起后出现的学说。其源于西方,自1884年埃利斯《论诸民族的音阶》发表以来,英国、德国、罗马尼亚、法国、匈牙利、苏联、日本等国家的学者,均对三音列有研究。德国柏林学派关注这一问题的学者较多,而罗马尼亚与法国的布勒伊洛尤则是此理论的集大成者。古希腊的四音列理论,为三音列理论萌生的灵感来源。我们应当从更广阔的范围审视中国的三音列学说,注意到各国学术间的传播。

(二)西方的音阶理论对日本的音阶理论产生了重要影响,“三音列”一词应为西文的汉译,这一汉字词汇最迟1942年已出现于日本。20世纪50年代以级进为主的三音列理论经多种途径传入中国,在中国开启了本土化进程。王树、孙从音、武俊达等中国学者尝试用这一理论分析中国民间音乐,黎英海、李重光、赵宋光等人的著作将这一理论传播开来。

(三)三音列理论至杨匡民的三声腔理论而发扬光大,杨匡民应受到国内外级进三音列理论的影响。其与布勒伊洛尤等人的学说相似,但更完善。此后国内学界使用的腔格、音调系统、音调结构、楚宫/楚徵/楚羽、核腔、核调、腔口、腔音列等概念,为三声腔理论的应用或变体。

三音列这一五声性音乐实践中的客观存在以及学者们总结的三音列理论,并不唯中国独有,而是一种全球性的现象。其在多国的应用,反映出五声音乐的广泛性、三音列的典型性,以及五声音乐体系内在原理的一致性。那么,作为源自西方的理论,它还能算作中国传统音乐研究领域的创造吗?笔者认为:此理论虽源于西方,却在中国发扬光大。主要原因在于:中国有最适合三音列理论发展的土壤。五声音乐遍布全球,但中国的五声音乐品类最多、内容最丰富、研究者群体也最大,其体量可能十倍、甚至百倍于其他国家,加之中国学者的努力,自然取得如此杰出的成果。三音列理论属于音乐分析领域的理论(技术),而无论自然科学还是人文社会科学,理论与技术的传播、应用与完善都不受国界的限制。在人类历史与社会现实中,这种原由我们发明,却在他国开枝散叶;或原由外国人提出,但在中国做成最好的实例屡见不鲜,三音列理论同样如此。这一理论应是中外学者共同努力的结果,因此也应成为中国传统音乐研究领域的经典成果。

本文探究了三音列与三声腔理论在国内外的源流与应用。由于研究对象涉及诸多国家,限于视野、资料、研究条件等,文章难免挂一漏万,恳请方家不吝指正。

——史蒂芬·哈特克《列队》的音高组织方法之一