赣西蒙山地区多金属-非金属矿床成矿流体性质与成矿物质来源分析

熊 钟,张缓缓

(江西省地质局能源地质大队,南昌 330200)

赣西蒙山地区多金属-非金属矿床属于钦杭东段成矿带的矽卡岩型矿床。该地区内已发现多个大中型、超大型的多金属、非金属矿床,如太子壁矽卡岩型锡铜矿床、猪头山钨铅锌多金属矿床、七宝山铅锌多金属矿床、石竹山超大型硅灰石矿床、曹坊庙硅灰石矿床和猪头山透辉石矿床等。该地区显示巨大的非金属、多金属找矿潜力。然而,目前对于蒙山地区多金属-非金属的研究多涉及矿床的地质特征、矿体特征[1-3],少数涉及岩体地球化学特征、构造背景、成岩时代、成矿模式等方面[4-5],该地区矿床成矿流体性质及成矿物质来源的研究很少。而成矿流体是影响矿床形成的重要因素,成矿流体的来源和演化一直是研究矿床成因的重要地质问题之一[6-7]。在矿床成矿流体的研究中,流体包裹体通常被学者认为是最为完整原始的成矿热液,是成矿流体在演化阶段的最直接代表,对其采用岩相学及测温等研究方法,可以有效阐释成矿阶段流体的演化物化性质及作用过程[8-9]。在矿床学上,C、O 稳定同位素研究方法能够很好地用于探讨成矿流体与成矿物质来源、水-岩反应过程。因此,本文从岩石样品流体包裹体、C 与O 稳定同位素两方面进行分析,揭示矿床成矿流体性质与成矿物质来源,以更好地对该地区矿床成因进行研究。

1 矿床地质背景

矿床大地构造处于钦杭结合带内的萍乐坳陷带中西段,矿床内矿体主要形成于早中生代花岗岩与晚古生代碳酸盐岩的接触带中。区内出露的地层以中二叠统灰岩地层为主,矿体主要赋存在碳酸盐岩中,这些碳酸盐岩具有化学性质活泼、脆性大的特点,而且灰岩硅化后比较容易破碎,会形成化学性质活泼的地带,有利于成矿元素的沉淀富集,进而有利于矽卡岩型矿床的形成。

2 矿体特征

矿体受构造控制明显,其中非金属矿床主要产于蒙山花岗岩体的内接触带,金属矿床主要产于蒙山花岗岩体的外接触带。因受接触带形态控制,矿体主要呈脉状、似层状、透镜状。从岩体到接触带再到围岩,其具有钼钨、钼铜、铅、锌(银、金)、银、金锰的分带特点。接触带内侧形成以透辉石、硅灰石、石榴子石等为主的干矽卡岩非金属成矿系列,接触带外侧形成以铜、锡、铅、锌、钨、银为主的湿矽卡岩型金属矿成矿系列。

3 测试结果分析

3.1 流体包裹体岩相学分析

对矿床内不同成矿阶段的硅灰石、石英、方解石样品进行流体包裹体测试分析,结果显示,该矿床中的包裹体大小不均,包括单相、两相和三相,以单相和两相为主,除少量生长在矿物裂隙中的包裹体可能为次生包裹体,绝大多数为原生包裹体,多分布在石英与方解石中。

3.1.1 纯液相包裹体

纯液相包裹体(L)多数呈星散状分布,部分呈线性排列,如图1(a)所示,其占包裹体总量的80%左右,均由液体组成,呈无色透明,在正交偏光下,其光性变化与主矿物变化一致。它常呈椭圆状、浑圆状、长条状以及各种不规则状,长轴大小一般在3~15 μm,存在于成矿晚期。

图1 流体包裹体显微照片

3.1.2 富液相气液两相包裹体

富液相气液两相包裹体(LV)数量较少,多为独立分布,约占包裹体总量的20%,由液体与气体组成,常呈无色透明,包裹体大小不均,以椭圆状、浑圆状、长条状为主,长轴大小主要在5~15 μm,最高可达20 μm,如图1(b)、图1(c)、图1(d)和图1(e)所示。气液比为5%~10%。包裹体中,气相常呈圆球形,部分包裹体中可见气泡跳动,气相大小一般在1~3 μm。主要存在于矽卡岩、大理岩、灰岩中的石英与方解石内,分布于成矿的各个阶段,如图1(b)所示。

3.1.3 CO2三相包裹体

3.2 C、O 同位素分析

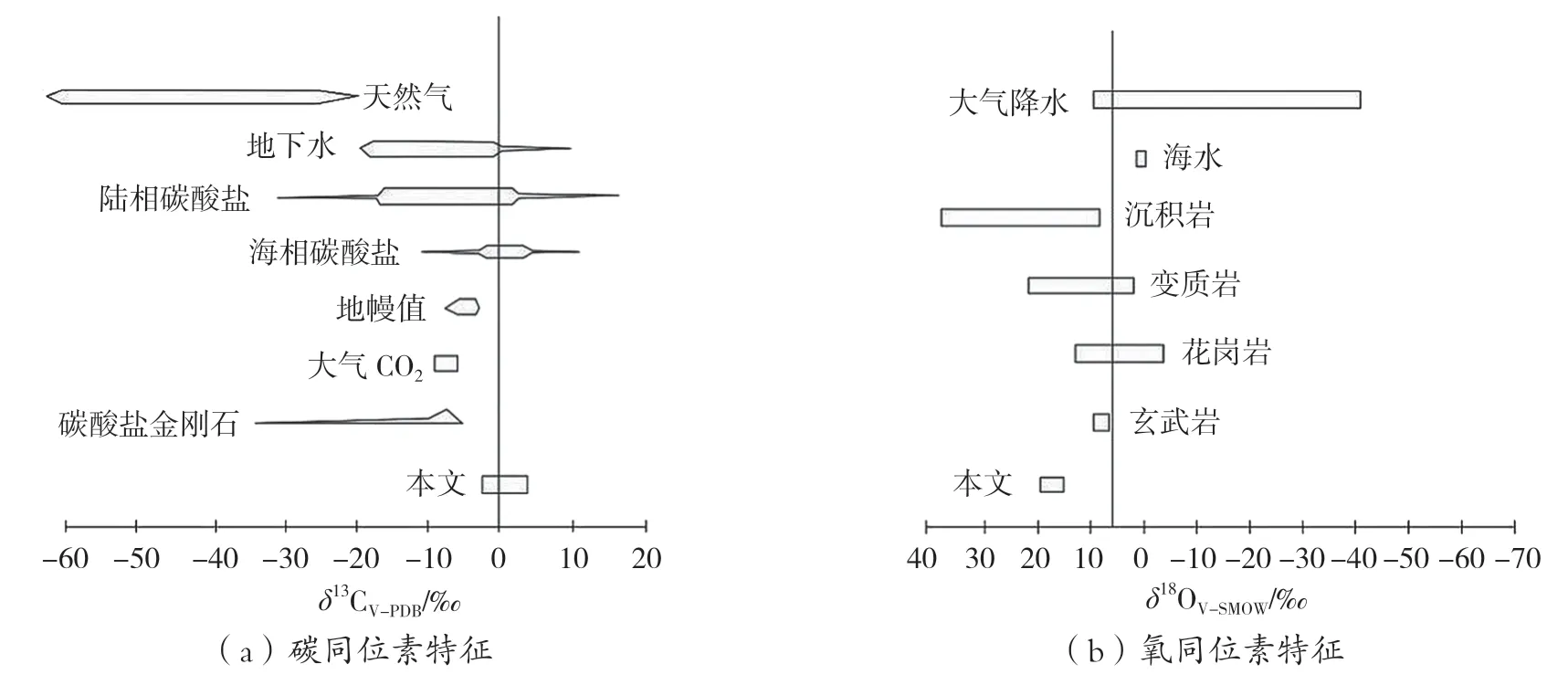

对矿床内的6 件大理岩型赋矿围岩进行C 与O同位素分析,分析结果如表1所示。碳与氧同位素分析显示,根据维也纳石榴石标准(V-PDB),13C 同位素丰度(δ13CV-PDB)的范围为-2.2‰~4.1‰,平均值为0.72‰;18O 同位素丰度(δ18OV-PDB)的范围为-15.21‰~-10.90‰,平均值为-13.64‰;根据维也纳标准平均海水标准(V-SMOW),18O 同位素丰度(δ18OV-SMOW)的范围为15.06‰~19.54‰,平均值为16.69‰。成矿流体来源主要有岩浆水(δ18OV-SMOW值5‰~13‰)、变质水(δ18OV-SMOW值5‰~25‰)、大气水(δ18OV-SMOW值-55‰~10‰)和海水等四种[10],由此可以说明石竹山硅灰石矿床成矿流体属于变质水。

表1 石竹山矿床样品C 与O 同位素组成

由图2 可以看出,δ13CV-PDB分布相对集中,具有陆相碳酸盐岩或海相碳酸盐岩的特征,说明热液中的C 起源于沉积碳酸盐岩;O 同位素组成相对均一,计算得出δ18OV-SMOW范围为15.06‰~19.54‰,平均值为16.69‰,显示沉积岩和变质岩的氧同位素组成特征。如图3所示,在13C 同位素丰度(δ13C)-18O 同位素丰度(δ18O)的图解中,6 件大理岩样品的C、O同位素投点均落在碳酸盐溶解作用区域附近,指示成矿流体主要为碳酸盐溶解作用形成的变质水,成矿物质来源于碳酸盐岩。

图2 碳和氧的同位素特征

图3 方解石δ13C-δ18O 图解

4 成矿流体性质与成矿物质来源分析

4.1 成矿流体性质

流体包裹体均一温度、冰点温度与盐度测试结果如表2所示。成矿早期的均一温度在155.7~167.2 ℃,平均值为160.8 ℃。冰点温度为-4.3~-0.2 ℃,相应的盐度为0.35%~6.88%(以NaCl 为评价指标),平均值为3.14%,密度为0.92~0.95 g/cm3。该阶段包裹体最后以气泡消失而达到均一,其均一温度相差不大,说明这个成矿阶段成矿流体为NaCl 相对不饱和溶液,该阶段流体发生不混溶或沸腾作用,成矿期流体包裹体岩相学方面也显示在同一视野下共同存在不同气液比的原生流体包裹体,且该流体包裹体群具有近似的均一温度,因此暗示成矿流体发生沸腾作用[11]。成矿中期的均一温度在171.5~229.0 ℃,平均值为184 ℃。冰点温度为-3.8~-0.2 ℃,相应的盐度为0.18%~6.16%,平均值为2.93%,密度为0.85~0.95 g/cm3。成矿晚期均一温度在132.7~153.1 ℃,平均值为142.4 ℃。冰点温度为-4.9~-1.2 ℃,相应的盐度为2.07%~6.74%,平均值为5.02%,密度为0.90~0.98 g/cm3。

表2 石竹山矿床流体包裹体测温数据

总体上,石竹山矿床测试的流体包裹体均一温度在132.7~229.0 ℃,集中在140~180 ℃;盐度在0.17%~7.72%,集中在0%~4%。综上认为,由早成矿阶段到晚成矿阶段,成矿流体的温度呈现出先增加后逐渐降低的趋势,流体温度的演变是中温→中高温→低温,成矿流体均为中低盐度。

众多研究表明,高盐度岩浆流体的形成有3 个阶段,且均与流体沸腾作用有密切关系[12-14]。蒙山地区多金属-非金属矿床流体包裹体岩相学及显微测温结果表明,在同一视野下,成矿期流体共同存在不同气液比的原生流体包裹体,且该流体包裹体群具有近似的均一温度,暗示成矿流体发生沸腾作用[15-17],矿质沉淀的主要机制表现为流体的多次沸腾和流体的混合。

4.2 成矿物质来源

研究区内对多金属、非金属具有成矿控制意义的主要为碳酸盐岩[18-19]。锡、钨、铜、铅、锌等金属元素主要在绿泥帘石化、绿泥石化、云英岩化带与矽卡岩带中富集,从岩体到接触带再到围岩,具有钼钨、钼铜、铅、锌(银、金)、银、金锰的分带特点。矿区内的碳、氧同位素投点均落在碳酸盐溶解作用区域附近,指示成矿流体主要为碳酸盐溶解作用形成的变质水,成矿物质来源于碳酸盐岩。氧同位素指示成矿流体属于沉积岩发生变质作用形成的变质水,结合含矿围岩和花岗岩的常量元素特征,未发现岩浆岩中的SiO2参与反应的迹象,同时微量元素和稀土元素的特征也暗示其形成的物源不同,因此,结合矿床主要地质特征,成矿物质主要来源于含硅质碳酸盐岩和大理岩[20-21]。

5 结论

蒙山地区石竹山矿床中的包裹体大小不均,存在单相、两相与三相,并以单相和两相为主。流体包裹体均一温度在132.7~229.0 ℃,集中在140~180 ℃,盐度在0.17%~7.72%(以NaCl 为评价指标),集中在0%~4%,它属于低温、低盐度成矿流体,在成矿过程中,流体发生沸腾作用。C、O 同位素分析结果表明,蒙山地区石竹山矿床成矿流体主要为碳酸盐溶解作用形成的变质水,成矿物质主要来源于含硅质碳酸盐岩和大理岩。蒙山地区石竹山矿床为低温-中高温热液矿床,成矿物质沉淀的主要机制为流体的多次沸腾加上流体的混合。