用对白建构故事

——郑正秋电影的艺术形式及其电影史意义

陈林侠

作为中国电影的“最重要的奠基者”1,郑正秋在中国电影史上的地位是毋庸置疑的。沈西苓、费穆、田汉等盛赞郑正秋在新剧与电影方面的成就。现有学界对他的研究多集中在传统家庭的伦理情感及其情节剧、鸳鸯蝴蝶派关系、改良主义2。有论者认为,“郑正秋的电影创作活动,几乎是他新剧创作活动的重现。无论就其创作内容还是就其发展过程来说,都是如此。”3事实确实如此。新剧在思想、艺术等方面对郑正秋电影创作的影响是显而易见的,成为当时被普遍接受的影戏观。

从目前的学术结论来说,我们虽然肯定郑正秋开创性的电影史意义,但又批评思想保守的改良主义、教化功利艺术观及其直白的概念化表达。4然而,当我们站在世界电影史的角度审视郑正秋及其早期中国电影时,事情似乎没有这么简单。这实际上是我们用从摄影艺术延伸而来的、强调视觉优先的西方电影观来理解郑正秋以及早期中国电影的表现。我们认为,早期中国电影具有特殊的存在语境。它作为一个无声的大众娱乐的叙事媒介,既没,既没有日本电影那种解说电影的辩士,也没有传统戏曲依赖的声音(声腔、念白)。如何使用运动影像讲叙一个具有主观情感与思想观念,并让观众能够理解、受其感染的故事,不仅成为郑正秋等中国第一代导演们必须解决的首要问题,而且,也是整个世界电影在二十世纪前二十年面临的共同问题。概言之,在世界电影走上叙事主潮的始初阶段,中西在不同的社会、文化、市场中发展出同中有异的叙事话语体系:西方电影形成了古典好莱坞模式、前苏联的蒙太奇学派、法国印象主义、德国电影的表现主义;中国电影则借鉴新剧,形成影戏观,产生了一套强调对白的叙事话语。在世界电影发展史中,由于政治、经济、文化、军事等诸多因素的共同作用,西方电影及其叙事话语体系占据世界主流,形成影像本体的现代电影观。但是,当我们重写中国电影史,重审早期世界电影时,不能脱离当时整个世界电影均处于草创期,电影叙事尚处于开放而未定的状态。缺乏这一历史性体贴,就难以理解郑正秋的叙事艺术,也很难洞悉《难夫难妻》《孤儿救祖记》《姊妹花》等在当时获得重大成功的意义。概言之,用电影讲故事这一点上,郑正秋相似于美国的大卫·格里菲斯5,解决了用电影这一崭新的艺术媒介讲述一个通俗易懂的故事的难题。如果说格里菲斯确立了美国乃至世界电影基本的叙事规范与艺术形式,那么,郑正秋在中国电影史上同样极为成功。他不仅是中国电影的叙事他不仅是中国电影叙事的实践者,奠定了早期中国电影的叙述规范,而且,确立了早期中国电影的伦理取向与美学形态。郑正秋留存至今的文本显示出6,他的电影艺术之于中国的重大意义,与大卫·格里菲斯之于美国一样,值得我们重新评估。

一、《劳工之爱情》:默片的对白字幕

故事在人类精神结构中占据重要地位,是与人们通过想象、讲述事件,来认知、理解继而传播、认同关于自身生存状态密切相关的。如果“抒情”的核心在于主观的自我情绪,强调物我的同一性、相似性,那么,“叙事”就是建立在主客两分、物我的差异性,是一个叙述主体用他者的复杂性、差异性、冲突性间接完成主体性观念表达的辩证过程。简单地说,抒情与叙事都离不开主体,程度不一地存在主观性,但抒情以契合于主观性情感的素材完成主观性,形成主客合一、情景交融的美学效果;叙事则以差异性的主客体组建事件冲突,间接地表现创作主体的情感与观念。因此,伴随理性思维的发展,人们从蒙昧混沌的天人未分中逐渐摆脱出来,产生了主客二分、物我相别的人生体验与思想观念,必然走向了叙事艺术。

电影就是一门诞生于二十世纪重要的叙事艺术。按照大卫·波德维尔的说法,1895年到1897年就把电影媒介的新奇性消耗殆尽;到了1904年,故事片就成为电影行业的“主要产品”;1910年代中期,长片就成为国际标准;1917年,美国形成了一套被称之为“古典好莱坞电影”的形式原则体系。7在世界电影完成奇观到叙事的转向中,大卫·格里菲斯被公认为是众多叙事技巧的集大成者。早期中国电影从张石川的“趣剧”到郑正秋的“长片正剧”,也经历了这种奇观到叙事的变化。张石川主张拍摄“惟趣味是尚”的滑稽短片,但很快明星影片公司便陷入经营的困境。郑正秋长期从事舞台剧,重视电影的编导及其社会教化功能,因此,在1922年明星影片公司成立之初就强调,应当拍摄“长片正剧”,而非张石川所主张的“趣剧”的滑稽影片。8与张石川相比,郑正秋有着非常明确的叙事观念。1913年,他为亚细亚影戏公司编写的《难夫难妻》,与以前纪录性摄取景物或戏曲片段的短片相比,“毕竟有了故事情节”,成为中国电影史上摄制故事片的“开端”。9正如程步高指出,郑正秋编写的家庭伦理戏,“除劝人为善及情味浓厚外,主要放在戏剧性及情节性上”。10《劳工之爱情》作为留存至今的最早一部短片,完整的情节结构一目了然。1923年底,张石川不得不回到郑正秋所主张的长片正剧的思路上,拍摄《孤儿救祖记》。后者在“营业上的成功”,直接刺激了一百四十多家电影公司在上海的成立,推动了早期中国电影产业发展。11杜云之看来,在其成功的四个原因中,便有“情节很曲折,有故事性,颇能引人入胜”。12郑正秋在谈及《姊妹花》《再生花》时,毫不犹豫地把情节放在了电影的首要位置:“先决问题,还是在有没有好的情节。要是想的出好的情节,不论什么顾虑都是杞人忧天;要是想不出好的情节,就什么好处都是镜花水月。”13这里说得很清楚,无论是营业主义还是良心主义,无论是娱乐大众还是教化民众,都必须落实在情节这里。可以说,在1922年明星影片公司成立之初,郑正秋主张摄制“长片正剧”,正暗合了当时世界电影发展的趋势与规律。

在郑正秋看来,自己与张石川第一次导演的《难夫难妻》,固然是“简单之至”,“不免哑然失笑”,但当时的外国影片“亦还幼稚到极点,同现在比较真是天远地隔,相差不可以道里计了”。14也就是说,在二十世纪前二十年的时间里,中国电影与西方电影实际上共同处于“如何讲故事”的起点。郑正秋的作品显示出:早期中国电影逐渐发展出了不同于西方电影叙事的视听语言传统,无论是无声片还是有声片,故事情节均依赖于人物台词,只不过在前者中,具体表现为对白字幕(即,文字),后者直接表现为对白的有声语言。进言之,郑正秋及其早期中国电影依赖的是文明戏传统,强调以对白直接建构情节、传达故事信息。如《劳工之爱情》,片长只有22分钟,却出现了48次字幕。解释性字幕仅6次。其中,人物、地点、演员等字幕2次(本剧事略、祝医生父女),转场功能2次(茶馆无赖聚会、郑木匠求婚失望),表现人物心理活动2次(收拾水果去求婚、只要医馆生意兴隆哪管他人死活)。人物对白字幕则多达42次,占据绝对的优势。这种重视台词的表意方法很快就成为中国电影的叙事传统,直到二十世纪八十年代出现“扔掉戏剧的拐杖”主张,以及“第五代”导演用截然不同的作品崭露头角(如《一个和八个》《黄土地》等),才根本改变了郑正秋所确立的叙事形态。这显然是不同于美国电影强调演员表演、欧洲电影强调场面调度的另一种话语体系。如大卫·格里菲斯的《桃乐丝历险记》(1908)近12分钟,却没有插入一次字幕,影像叙事完全依赖于演员表演及调度。《酗酒的后果》(1909)12分钟,仅5次插入“工厂”“第二天早上”等标记事件的时间、空间的说明性字幕,仅1次人物对白字幕,亦是运用演员表演及其走位调度来呈现人物、事件等故事信息。1920年的《赖婚》长达2个半小时。尽管剧情复杂,但就其字幕来说,解释性字幕占据了绝对的优势,甚至试图代替人物对白。电影作品依赖叙述者的解释性字幕、章节的情节结构,显示出大卫·格里菲斯在谋篇布局、叙事策略等方面倾向于小说叙事传统。

从建构情节的角度看,短片的影像叙事较为松散,如为了突出喜剧性,从郑木匠的日常生活开始,随后是隔壁茶馆的无赖流氓,最后介绍一对穷医生的父女,然而,故事真正的冲突及其高潮,产生于郑木匠与全夜俱乐部的人群之间,却要足足十分钟以后才出现(10分41秒出字幕,10分49秒出画面)。而且,前半部分的茶馆无赖与后半部分的俱乐部群体也没有任何关联,造成了影像叙事的分散乃至前后断裂。另一方面,影像自身的信息较为模糊含混,甚至与前后语境相矛盾,如房东到医馆要房租时的笑容(2分34秒),一男人提着桶到茶馆买热水(4分58秒),郑木匠看到祝女掩面哭泣时的笑容(8分26秒),茶馆老板重新坐回热水锅里的笑容(9分14秒),一男人睡在两个方凳上(14分20秒),等等。可以肯定地说,《劳工之爱情》如果只是依赖影像叙事,是难以讲叙一个意义明确的故事。我们之所以能够理解故事,是因为字幕(尤其是对白字幕)发挥了关键作用。具体说来,对白字幕的重要性,首先表现在明确人物的心理动机,建立了一个合乎情理的因果链条,奠定了观众理解故事的基础。这正是单凭影像难以准确表达的信息。房东要求祝医生交清房租否则五天后封门,而此时医馆三个月都生意全无(2分38秒)。因此,祝医生要求郑木匠必须让自己生意兴隆,才能把女儿嫁给他(10分26秒)。质言之,如果缺乏这两处关键的对白字幕,我们是不可能理解故事的。另一个重要性表现在,短片所叙述的事件,都是借助对白字幕明确传达出来的。大到郑木匠与祝女关于婚姻的对白,小到祝女寻找水壶、郑木匠与无赖的冲突、郑木匠给祝医生送水果等,都离不开人物在冲突中的对白字幕。此外,《劳工之爱情》的文字形态,不仅表现为解释性字幕和对白字幕,而且,也应当包括出现在影像内部的文字。后者在叙事表意方面也发挥着重要的功能,如寥寥数字,就建构起了一个充满生活氛围的情境。郑木匠水果铺位前出现“四时鲜果”招牌,茶馆挂出的“茶”招牌,里面露出“生财”模糊不清的对联,这些细节有助于呈现生活氛围。医馆内的“仁心在济世,妙手可回春”对联以及“功同良相”匾额,则与祝医生专“为稻粱谋”的行医事件,形成了反讽的喜剧意味。楼梯上的“全夜俱乐部”招牌、楼梯墙壁上的“俱乐部”字样,以及在郑木匠屋内露出的“鲜果”招牌,都是为了让观众明白前半部分的重点空间(水果铺)与后半部分的重点空间(一楼是郑木匠睡觉房间与二楼俱乐部)之间的空间关系。概言之,郑正秋在无声片中特别强调对白字幕,有别于大卫·格里菲斯所代表的古典好莱坞叙事模式。

二、《女儿经》与《姊妹花》:有声片的人物对白

随着有声电影的到来,对白字幕直接转换成人物对白,其重要性就更加直观了。在《女儿经》最后一段的革命故事中,几乎所有的重要信息都是由对白传达出来的。《姊妹花》的情况也是如此。郑正秋本人也充分认识到对白/声音在电影中的重要性。他在总结《姊妹花》成功的六个因素时,其中有三条都是与声音相关。如第二个因素是“对话力量非常之大”,超过了演员的表演;排在影视技术中第一个因素就是收音的何兆璜、何兆璋此时“大有进步,声音字字清楚”,第六个因素虽是“配光”,但是评价它的标准是“帮助声音不少”。此外,郑正秋特别指出,沈西苓代写的“两场歌”(即大宝唱的摇篮曲)给影片添上了“很深刻的悲剧成分”,因而“尤其感激”。15如此,足见对话乃至声音之于郑正秋电影的重要意义。

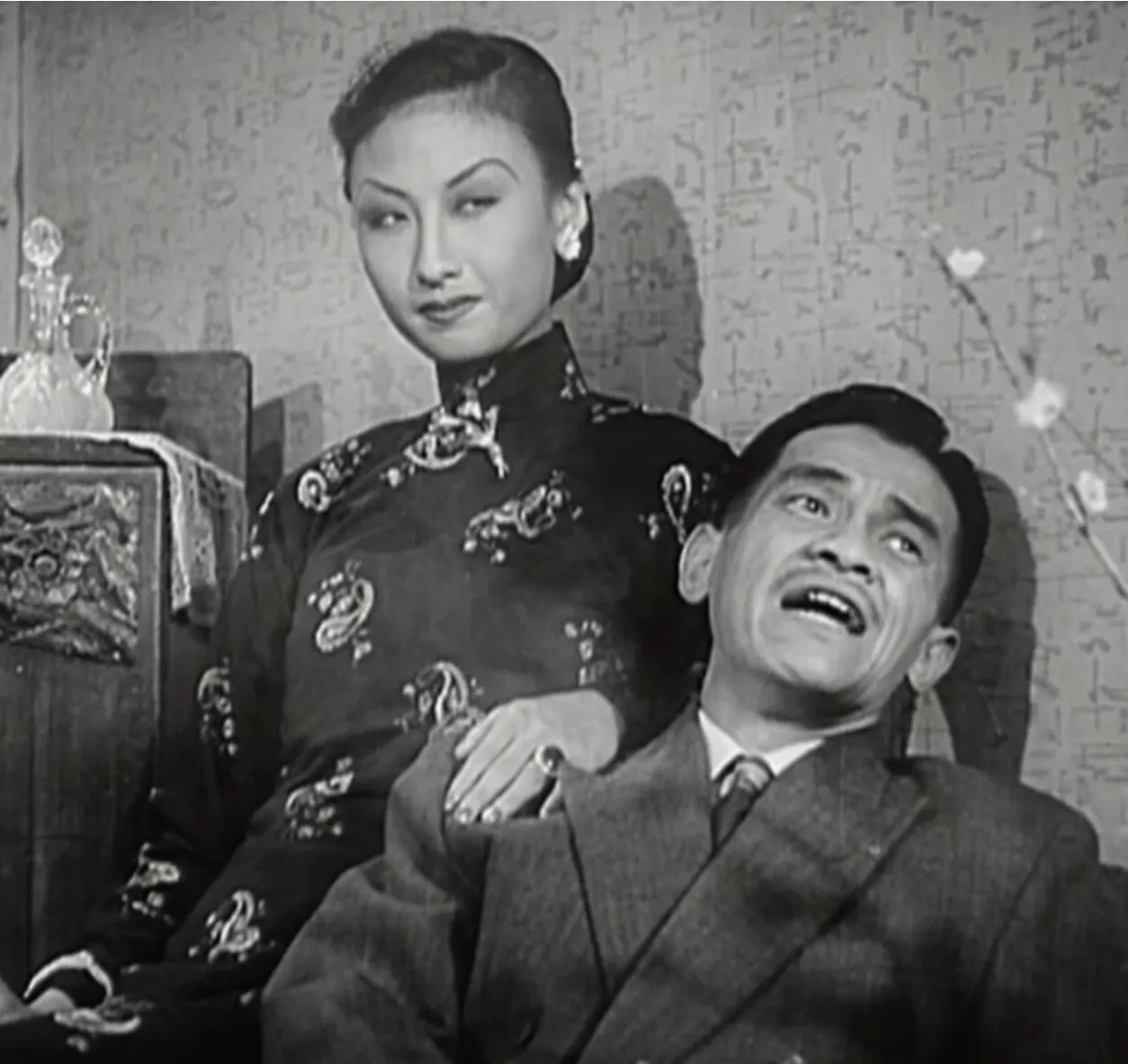

图1.电影《姊妹花》剧照

毫不夸张地说,郑正秋的故事依赖于“听”,而不是“看”;情节是由人物对话而不是演员表演建构的。对白的叙事功能已有了进一步的发展。具体表现为:第一,《姊妹花》的对白,试图超越自身,蕴含更丰富的叙事意义与情感内涵,出现潜台词的暗示功能。当大宝母亲与已是军法处长的丈夫赵大重新相见时,碍于公开场合,大宝母亲只能用台词(“大宝的爸爸就是我的丈夫”),来暗示被关押的杀人犯大宝与赵大的关系;大宝母亲与二宝认亲后,话中有话地劝解大宝要与二宝相认等。第二,人物对白也成为暗示、指引情节发展的主要方式。当小姑与二宝谈论大宝相貌时,便一言道破真相,“真好象姐妹一样”。桃哥一再说自己宁愿累死,也不愿与大宝分开,而后果然身受重伤,命在旦夕之间。第三,对白与影像在《姊妹花》中不再是简单的同一性重复,两者之间已有了配合、互补的意识,发展出系列的表意方法,如用对话的方式补充影像叙事的空白,以及用对白直接改变叙事节奏、推动情节转折,用对白降低影片拍摄的难度等。如《姊妹花》中,做奶妈需要三年不能回家的苛刻条件,突然出现在桃哥的台词中。原本两人找到奶妈工作正高兴,此时却因这个条件变得无奈、难过。情感发生了较大的转折。“二宝打大宝嘴巴子”的细节,只出现在大宝的台词中,影像并没有表现。这当然与一人分饰两角的拍摄难度有关。再有,出于审查的原因,影片中公公被洋枪打伤、最后惨死;桃哥建房时摔成重伤;花瓶滚下来,砸死小姑等,都只是用人物对话间接地表现。郑正秋在影像与语言配合方面得心应手。有声片的影像叙事,在人物长时段沉默,或突然失去音响时,反而会产生特殊的感染力,如大宝偷金锁长时间处于沉默。这时声音的缺失反而增强了人物紧张的心理。可以说,郑正秋在影像与声音配合方面已得心应手。

图2.电影《劳工之爱情》剧照

郑正秋电影的对白,最值得我们重视的是,发挥缝合镜头、转场叙述、明确前后画面意义的剪辑功能。这是一种有别于西方电影剪辑的倾向。众所周知,当世界电影转向叙事之后,需要把几段不连续的影像组成一段连续性影像。大卫·波德维尔认为,美国电影到了1917年,发展出连贯性剪辑的基本技巧,包括对180度规则的遵守或者动作轴线,从而有效解决了这个问题。都已经被解决。欧洲电影在1920年代也逐渐接受了这种连贯性系统。16米莲姆·汉森认为,连贯性剪辑是经典好莱坞电影模式的关键。17事实上,好莱坞电影之所以拥有世界性影响,在于这种剪辑能够让观众仅仅凭借视觉就能理解银幕不断涌现出来的影像内容及其关系。我们在早期中国电影中也看到了这种以剪辑为主的世界性语言。《劳工之爱情》作为中国留存至今最早的无声电影,理所当然地注重镜头/画面的剪辑,其方法与大卫·格里菲斯等早期美国电影非常相似,如分析性剪辑。短片一开始用主镜头全景表现郑木匠用曲尺量西瓜,用锯子锯西瓜,而后用近景表现锯西瓜的夸张动作,再后又接回了第一个镜头表现郑木匠锯西瓜的全景。这种分析性剪辑在短片中非常普遍,如用刨子给甘蔗去皮、找历书拜菩萨等。分析性剪辑(即,全景出现的主镜头表现人物关系及其整体性空间,近景、特写等表现生动具体的人物动作表情、道具细节,最后,回到第一个主镜头),属于总—分—总的封闭性组织,形成了时间的连续性想象。作为另一种重要的方式,邻接性剪辑在构建统一性空间方面具有重要功能。与分析性剪辑不同的是,邻接性剪辑更强调空间的统一性。《劳工之爱情》多是利用人物的前后动作、事物运动、视线匹配等方式组合两个镜头,试图在观众的想象中建立起完整的空间。如郑木匠的水果铺与祝医馆的空间关系,始终没有在一个镜头中出现,两者的空间关系,即是用邻接性剪辑组合起来的。第21个镜头郑木匠用墨斗送水果,第22个镜头祝女接住墨斗。这虽然是两个单镜头、两个独立的空间,但人物送与接的连贯性动作,墨斗的运动方向,在观众的想象中把两个断裂的空间连接了起来。更极端的例子是,全片一共6次表现不同人群上楼梯到全夜俱乐部。这虽是一段短短的楼梯,但是没有用一个镜头拍摄从楼梯到俱乐部门口的完整过程,而都是用一个镜头表现上楼梯,一个镜头表现站在俱乐部门口的邻接性剪辑。我们认为,这种处理显然不是技术难度(滑下楼梯则是完整表现),而是体现了当时的剪辑观念,即早期中国电影导演们不仅能够运用邻接性剪辑,而且把美国电影的剪辑法已经固化了(用同一种方法表现6次上楼梯)。只要略加比较,《劳工之爱情》与大卫·格里菲斯表现空间转场时如出一辙。后者在《桃乐丝历险记》《犹豫》等早期短片中,利用动作的连贯性,预留空间与时间的前后衔接的邻接性剪辑,形成了连续的时间与统一的空间。再有,交叉剪辑在《劳工之爱情》中也有大量使用。如通过四次的交叉剪辑,把楼上俱乐部玩牌打架与楼下郑木匠夜不能寐的痛苦,放置在一起,传达了两件事情之间的因果关联及其两者“同时但不同空间”的关系。

如果说《劳工之爱情》出现大量的分析性剪辑、邻接性剪辑、交叉性剪辑,即深受古典好莱坞模式的影响,那么,当声音进入早期中国电影后,好莱坞式的连续性剪辑反而有所弱化。这是一个意味深长的现象。不同于《劳工之爱情》恪守三种剪辑方法,郑正秋的《女儿经》的革命故事、《姊妹花》出现了重视声音逻辑而非视觉逻辑的特殊剪辑方式。《女儿经》作为明星公司在三十年代出品的重点影片,把语言(京剧唱腔的报幕、胡瑛的聊天主持、校长的旁白讲叙)作为整部影片的串场结构具有象征意义。在郑正秋执导的“革命故事”中,人物对白成为剪辑的主要依据。故事内容与艺术形式(事件的发展冲突、人物命运的演变以及镜头的先后顺序)是由对白确定下来的。如高国杰之所以会抓捕革命党人,是因为前面在对话中已交代了自己接到上级命令;胡瑛之所以追着出去,是因为她已说出了换一件衣服就陪丈夫去警察厅;胡瑛在书楼里发现革命者,是因为先前听到了警察抓捕革命者的哨声;高国杰之所以急着赶回来,是因为两个警察在对话中交代了打电话给厅长等,不胜枚举。《姊妹花》的人物对白也是如此,不仅讲述故事内容、交代情节信息,而且已是结构情节的关键元素。如影片一开始,当大宝对母亲说“桃哥回来了”,桃哥就出现在了下一个镜头里;当人物说出了“跟我们到山东找舅舅去”的台词,故事便发生了从乡下到城市的空间、从大宝到二宝的叙述转换。大宝去钱公馆当奶妈的重要信息,也是在大宝的回忆中通过李大嫂的对白表现出来的,而这个重要的信息是情节转折的分水岭。

不仅如此,有声片的对白已经影响到镜头的组织方式。默片时代依据古典好莱坞模式的三种剪辑方式已经减少。郑正秋在《女儿经》《姊妹花》中很少使用邻接性剪辑、交叉性剪辑。分析性剪辑作为总—分—总叙述场景的方式虽然被保留下来,但是,在“分”的部分中,镜头的组织不再依据视觉逻辑。如《姊妹花》桃哥父亲死亡的一场戏,虽然整体上属于分析性剪辑,不过,在“分”的阶段中,三个分切镜头均是大宝、桃哥、父亲朝着镜头说台词的特写。剪辑并不是依照视线匹配的原则建构统一性空间。说到这里,一个重要的问题便亟待解决:郑正秋乃至早期中国有声电影的叙事话语体系存在怎样的特征呢?为了说明这个问题,我们以《姊妹花》的两个场景为例。第一个场景是,深夜里桃哥在父亲死后灯下伤心难过。大宝过来劝解,扶起桃哥准备休息。突然,枪声响起,两人惊慌,打开窗,跑来两个邻居,告诉军阀混战,逃命要紧。于是,大宝慌张去叫母亲。第二个例子是整部影片调度最复杂的团聚认亲的场景。我们认为,这两个案例集中显示出了郑正秋有声片乃至早期中国电影叙事话语的特征。

第一,当声音进入电影叙事后,单镜头时长普遍增加,不仅是人物对话的镜头,也包括非对话的表现性镜头。如第一个案例共1分46秒,但仅用了4个镜头。第一个镜头近景表现因父亲去世而悲伤的桃哥(达到了13秒),第二个中景镜头是大宝劝解桃哥(达到40秒),第三个全景镜头,大宝扶着桃哥准备休息到听到枪声(27秒),第四个桃哥、大宝与邻居隔窗户对话镜头(达到26秒)。再如,第二个案例长达20分钟34秒,但仅有43个镜头,其中,1分钟左右的镜头颇为常见。如第一个镜头足足有42秒表现赵大的犯难,最长的单镜头达到了2分30秒(第13个镜头,母亲叙述二宝和自己胳膊上的伤疤)。我们认为,镜头时长的增加,不仅与叙事信息相关,也是表达人物情感的需要。以上两个单镜头之所以如此之长,原因在于表达某种强烈的情感(桃哥的悲伤、赵大的忐忑不安)。换句话说,当声音介入中国电影后,镜头时长增加,在叙事的基础上明显增强了主观情感,中国古典抒情传统已隐然显现在中国电影的叙事中。

第二,郑正秋舍弃交叉性剪辑,放弃制造不同人物、不同事件发生于同一时空的幻觉,意味着出现受限的叙述视角、独立的段落空间。以上两个案例均紧紧围绕一个场景展开。如第一个案例中,显然是大宝与桃哥构成的一个封闭的室内场景。郑正秋只表现人物目之所见、耳之所闻,而放弃拍摄屋外军阀混战、邻里逃难的情况;第二个案例则是一家人会聚的客厅场景,郑正秋同样只表现这个封闭空间内部的人物与事件。于是,我们一开始就看到赵大在客厅里心事重重地踱步等待。事实上,此时同时存在关押在监狱中的大宝、另一房间里等待的母亲,二宝坐车前来赴宴等多个人物、事件。有意思的是,郑正秋在具体场景中虽然表现出受限的叙述视角、封闭的场景空间等特征,整个影片的叙述却不会固定在某个人物或空间。郑正秋显然不是西方电影形式创新的实践者,声音进入电影后,反而更好体现新剧的“幕”结构,拉近了电影与戏剧的关联。

第三,当人物对白进入中国电影,为了突出台词表演的效果,拍摄方式出现了明显变化。简单地说,即谁说话镜头就给谁。在一个场景中,没有说话、没有情节信息的人物,很少出现在镜头之中。凡是出现在镜头中的人物都是因为存在戏份。以上两个场景都清晰地呈现了这种规律,如第一个案例中,第一个镜头表现桃哥的悲伤,第二个镜头大宝入画,劝解桃哥休息。事实上,桃哥和大宝一直处于一个房间,桃哥悲伤时大宝也在场,但郑正秋只把她放在第二个镜头,原因是她在此时才开始表演,有了劝解桃哥的对白。第二个案例更加明显,四个人物虽都处在客厅中,但只有当人物说话时才会出现在镜头中。如当大宝与母亲对话时,赵大与二宝就在镜头中消失;当二宝与母亲对话时,赵大与大宝没有出现。演员调度明显具有舞台表演的痕迹(如侍卫的入画与出画,就是舞台表演的方式;人物在对话时,站在原地很少走动,等等)。我们认为,对白让镜头语言简单化,也更容易被观众理解。

第四,此时的分镜头方式也出现了明显变化。在一个场景内部,前后镜头使用景别的方式链接,人物的空间关系清晰可见。如在第一个场景中,第一个镜头是桃哥近景,第二个镜头桃哥保持同样的坐姿变成中景,大宝站在桃哥的左边。两个镜头的信息及其人物关系一目了然。第三个镜头从改变第二个镜头的景别开始,完整地拍摄了一系列连贯的人物动作。大宝扶着桃哥起来,走过桌子,到床边坐下,听到枪声,打开窗户。第四个则是把第三个镜头结束时的全景变为中景,隔着窗户与邻居谈话。这种利用景别变化的剪辑方法在第二个案例中比比皆是,如第一镜头表现赵大的全景,第2个镜头则把第1个镜头的全景切换成中景,第3个镜头从坐在桌前的二宝特写开始,摇到左边入口,大宝被侍卫带进客厅;随着大宝的视线,第4镜头又切回二宝的特写。这种表达方式,不是在中断的两个镜头之间通过观众的内心语言、完形心理,在主动想象中建构统一性空间,相反,它把两个镜头的空间关系明确地呈现出来,人物前后的衔接交代得清清楚楚。

以上论述表明,当对白出现在早期中国电影时,讲述一个通俗易懂的故事就变得容易起来,郑正秋电影已出现不同于默片时代强调连贯性剪辑方法。对话的重要性,不仅表现在直接表达人物心理、情节及其思想,而且促使中国电影的叙事话语发生明显变化。对话,作为“先声夺人”,总是先行地道出后续重要的事件信息,成为剪辑镜头的主要依据。剪辑既不是模仿古典好莱坞模式的连续性剪辑,也不是注重两个镜头冲突碰撞的苏联蒙太奇学派。它依赖于前后镜头的景别,把两者的关系明确表现出来,如此一来,观众很容易理解前后镜头的关系与内容。一言概之,依赖于人物对白及其声音,进行画面/镜头剪辑,即是早期中国电影特殊的叙事蒙太奇。

三、对白的美学价值及其社会功能

当我们以视觉优先、影像本体论等西方现代电影观来批判郑正秋及其早期中国电影时,实际上已脱离了当时被称为影戏的电影观及其历史环境。郑正秋虽然肯定了美国影片对中国的影响18,甚至批评中国电影对美国电影“看样学样”19,但自身一直存在强烈的“中国”电影意识,显现出当时中国电影人的自信。说得更明确些,郑正秋既不认同西方电影重视造型与自然化表演的影像本体论,也不喜欢古典好莱坞模式娱乐大众的故事。他对中国电影依赖人物对白的叙事特征极为自觉,非但没有是中国电影的缺陷的想法,反而,充满了艺术的自豪。如郑正秋在谈及《姊妹花》时,用充满自信的语气说道:“我不是自己夸口,我有十多年的舞台经验,我有十多年做字幕的经验,我能在对话里面写得事事逼真,处处充满了情感。”在他看来,人物对话,再加上“演员一好”,就能把“导演所要的,都尽量的表现出来”。20对话是电影艺术最重要的成分,就连演员表演都只能位列第二。而且,“演员一好”的“好”,也体现在台词表演的好。这种以对话为主的电影观念不仅在国内市场取得空前的成功,而且引起了外国片商关注,如写信回国报告《姊妹花》的情形。如此,郑正秋不无自豪地说:《姊妹花》的成功,“简直也是中国整个电影界之幸呢!”21他虽然认识到中国电影与美国等西方电影存在一定差距,但从来也没有妄自菲薄。事实上,当我们从二十一世纪的今天回眸郑正秋乃至早期中国电影的观念,才蓦然发现其美学价值及其文化意义。电影不是从古典到现代、从文学、戏剧分离而获得独立性的单线发展;电影现代化、影像本体论也不是世界电影唯一的、正确的观念与风格。在当下世界各国电影中,如话痨电影、戏剧电影等类型,伍迪·艾伦、昆汀·塔兰蒂诺、阿巴斯、法哈蒂等导演,以及大量的戏剧电影佳作,如《十二怒汉》《特写》《一次分离》《推销员》《完美陌生人》等,不也都是凭借对话彰显出电影的魅力吗?

图3.电影《乌鸦与麻雀》剧照

需要我们进一步追问的是,郑正秋电影的对话到底具有什么样的美学价值,以至于他用“对话力量非常之大”来解释《姊妹花》的成功。事实上,郑正秋在上述引文中已做出了回答,即对话里面的“事事逼真”“处处充满情感”。他在另一篇短文中说得也非常明确:“如果声音里面没有一点情感,或者声音不真不确,那就非但有声等于无声,更比无声都不如了。”22郑正秋所说的对话,指的是人物用语言生动形象、并且充满情感地描述事件;所说的对话的“力量”,指的是在描述事件中富有感染力的情感。正是在这个意义上,充满情感的对话获得了重要的美学价值。这在早期中国电影中具有相当的代表性。演员表演不是生活化、自然化,而是追求富有情感的台词表演。因此,无论是《女儿经》的“革命”故事还是《姊妹花》,都不追求真实描摹、深入批判社会现实,而是强调主观的抒情效果(如革命加恋爱的罗曼蒂克,家庭伦理的血缘亲情)。我们在人物台词中体会到的情感变化,确实远多于演员的肢体语言。如《女儿经》,尤队长调侃郑中侠“好好的公子哥不做,做革命党”的突然拔高的语调,极具喜剧性,令人忍俊不禁;郑中侠躲在书楼里被胡瑛发现后,使用了一系列的排比句:“我是囚犯,但我是为了救国救民才被军阀抓住的囚犯,并不是帮助军阀争权夺利、勾引帝国主义,破坏统一,荼害百姓的囚犯。”这里大量的书面词汇、句式、政治语言,并配合义正词严的表情,明确表达了郑正秋的政治态度、立场。当高国杰突然回家捉奸,胡瑛不愿让高国杰进内屋。此时两人的冲突达到高潮。胡瑛开始的遮掩,继而试图解释其中缘由,再到后来抱住高国杰之腿的苦苦哀求,言语叙述过程富有情感,充满了感染力。说起来,《姊妹花》在中国电影史上奠定的苦情戏传统,更是集中于人物对话。在大段的台词中,语言自身的表演性、叙事性与情感性得到了前所未有的突出。如在深夜里围绕大宝想去钱公馆当奶妈的事情,大宝、桃哥、母亲展开了对话,三人在困境中的相濡以沫感人至深。大宝借钱失败后,在母亲的追问中,用第三人称的口吻叙述了一个难以接受的事件:有钱太太不关心下人死活,倒是自己打牌要紧;不仅不借钱,还打了自己的嘴巴子。如上所述,我们并没有看到“打嘴巴子”的事件,但对话增加了这个令人难以忍受的极端事件,激发了观众对富家太太的愤怒憎恶之情。再如大宝被抓住后向赵大的大段哭诉,与其说是对话,毋宁说是独白,不仅叙述了整个事情的来龙去脉,而且在大宝的哭腔叙述中,顿时充满了动人力量。当然,最典型的例子莫过于四人会聚时,母亲向二宝深情并茂地描绘了一系列的细节,完整叙述了胳膊上疤痕的来龙去脉。

正是在充满情感的台词表演的意义上,郑正秋实现了对《姊妹花》巧合的辩护:“故事不怕巧合怎样多,只怕没有本事把它表演得真实化。只要用你的艺术手腕,把那许多巧合都表演得非常逼真,使得看的人都信以为真,不以为假,那就愈巧愈妙。”23客观地说,郑正秋乃至绝大多数的早期中国电影,如《劳工之爱情》《难夫难妻》《孤儿救祖记》《女儿经》《姊妹花》等,即便到了四十年代,如《乌鸦与麻雀》《万家灯火》《一江春水向东流》《小城之春》等经典电影,都是由诸多事件“巧合”连缀而成的。从叙事的角度说,如此之多的事件巧合,即便演员表演得再逼真,也难以避免情理逻辑的虚假。二十世纪四十年代出现的经典电影之所以具有真实性,关键在于用影像捕捉真实的生活细节,营造出真实的生活气氛,事件的偶然也就变成了事件的必然。质言之,电影的真实性,绝不只是演员表演,更重要的是,事件发生的真实性语境。然而,郑正秋这里强调“表演得真实化”,是指演员通过话语(而不是画面/镜头)逼真还原生活细节,充满情感地叙述事件、心理感受。这是他所重视的“事事逼真,处处充满情感”的台词表演。概言之,对话不以叙事为目的,而是为了产生感染人、打动人的情感力量。如母亲向二宝讲述疤痕来历,就事件本身来说,当然是一系列偶然的巧合事件,前文没有任何铺垫,此时由母亲叙述,显得突兀,即是一种为了母女相认,临时安排出来的事件。然而,为什么观众看到这一段时虽然明知是虚构,但仍然会深受感动呢?原因在于郑正秋并不是从摹拟写实的角度批判社会,而是通过叙述家庭伦理的血缘亲情强调台词的感染力。李亦中说得好:“这种巧合实际上已同煽情、教化构成了某种递进关系,即利用血缘关系的巧合来达到煽情,由煽情进而达到伦理道德方面的教化目的。这是解开‘巧合’奥妙的一条关键之链。”24但需要补充的是,专注于血缘亲情的“巧合”正是通过人物对白,以言语的方式煽情,进而实现影响观众、教化社会的目的。观众面对的审美对象,不是电影叙述的诸多巧合事件,而是人物对话(台词表演),正是话语强烈的感染力使观众“信以为真、不以为假”。

从根本上说,郑正秋对人物对白如此重视,是因为背后存在普及、教化的艺术观。社会良心成为新剧与电影的观念基础。他曾正色庄敬地回答自己的创作:“我之作剧,十九为社会教育耳。”25导演不仅在戏剧界非常重要,也“在社会上,富有极伟大的使命,尤其是电影戏剧导演”。26这里,导演被认为承担了“极伟大的使命”,对社会公众负有重要的责任。“编剧和导演当然要负极重大的责任”,因为电影能引人光明,也能把人拉入黑暗。27在郑正秋看来,戏剧、电影的良心(社会责任)远超出营业主义,因此,必须讲述普通观众都能理解的故事:“我以为今后之中国电影应力求通俗化,然后把相当的教育性容纳于娱乐性之中,以求其适应大众的需要。”28郑正秋由于恪守这样的电影观、戏剧观,也就能够发现对白在宣传教化、社会效应方面具有特别重要的意义。他明确提出对话之于普及思想、教育民众的关系:“说到普及,还不限于字幕和对话。不过对话尤其重要罢了。”29这可以说解释了对话在整个早期中国电影中占据重要地位的原因,也正是为了突出、强调人物对话,从镜头运动、拍摄到剪辑,发展出一整套特殊的叙事话语。

结语

在郑正秋等早期中国电影中,人物对话在叙述事件、渲染激发情感方面,无疑占据了突出的地位。即便在《劳工之爱情》等无声片中,对白字幕远超解释性字幕。早期中国无声片强调人物直接参与故事,表现内在心理活动与主观体验,而不是叙述者谋篇布局的统筹安排。当二十世纪三十年代出现有声片,人物对白的重要性便顺理成章地成为整部电影的重点。声音介入电影,人们理解电影故事更加容易,从而促使了早期中国电影的叙事话语发生一系列变化。如无论是对话镜头还是非对话镜头,单镜头的时长增加;拍摄技巧简单化,剪辑方式不再模仿古典好莱坞模式的连续性剪辑,出现了依赖景别变化的叙述。当然,更重要的是,电影的感染力来自于人物对话。台词表演的生动性、情感性远超演员表情与肢体语言。人物对话与其说是人物之间的情感交流、交代事件信息,毋宁说是带有明显独白性质的台词表演。它跃出了电影的叙事主流,成为抒情的重要方式。正如梁启超认为“曲本之诗”30、王国维把戏曲视为“古诗之流”31,郑正秋等早期中国电影的影戏观,意味着电影同样处于传统文艺抒情的脉络流变,即在西方电影的叙事框架中显示出中国艺术的抒情传统,或者说是一种中国文艺特有的抒情传统潜在发挥作用的叙事体。当我们从这个角度理解郑正秋的电影艺术,其艺术观及其世界性价值就值得我们重新评估了。