超大城市老年流动人口的多维特征及其调控策略研究

——以上海为例

吴连霞

改革开放以来,中国开启了现代意义上的城市化进程,沿海大城市尤其是特大城市、超大城市等成为来自农村的流动人口特别是农民工的主要目的地,上海作为我国典型的超大城市和最大的沿海城市,良好的对外开放条件带动了经济发展,也产生了巨大的就业机会,更成为沿海人口集聚的最大热点地区之一。流动人口集聚给超大城市的社会经济发展带来了动力和活力,也带来了压力和负面影响。但国内外学者主要关注的对象大多是青壮年流动人口,对老年流动人口的关注却不够。

老年流动人口是人口老龄化和人口流动双重压力的产物,融合了 “老年”与“流动”两大属性,在近年流动人口总体规模趋降之时,老年流动人口的数量却在上升,近几年大城市尤其是超大城市出现了老年流动群体不断增多的新现象。进入21 世纪以后,流动人口中的老年人口规模有所增长(任远等,2020),据官方报告,2015 年中国流动人口总量达 2.47 亿人;其中,60 岁及以上人口有1 800 万人,占流动人口总量的 7.2%①国家卫计委流动人口司,《中国流动人口发展报告2016》,2016 年。,占全国老年人口总量的 8.4%。老年流动人口因在人口流动中比重较小而被学者们忽视,但又因被排除在制度保障外而成为更弱势且是不可忽视的特殊群体。

老年流动人口的治理路径在于,治理理念由“静态的公共性”向“流动的公共性”转变,体现其流动的跨越性、制度的个体性及多方空间联动等优势。长三角一体化及京津冀一体化等上升为国家战略,为超大城市老年流动人口“流动的公共性”治理提供了政策保障,故了解超大城市老年流动群体的性别、受教育程度、健康等具体特征迫在眉睫,是长三角一体化及京津冀一体化等区域一体化背景下超大城市老年流动人口治理的前提和必要条件。本文以上海为例,对超大城市老年流动人口的概念、特征、流动原因、来源地等特征进行分析,探讨其调控与治理对策,有利于拓展人口老龄化的理论内涵与分析框架,为中国超大城市老龄有效治理研究提供新思维,为长三角一体化战略下超大城市老年人合理流动与调控策略提供实证依据。

一 文献综述与研究方法

(一)文献综述

在老年人口流动概念方面,学术圈尚未统一,不同学者对其表述与界定不同。20 世纪80 年代,国外研究多将老年人流动或迁移等同于退休老年人的迁徙 (宋健,2005),直到Haas, et al.(2006) 将老年与退休进行辨析,从而区分了老年迁移与退休迁移两个概念。国内与老年流动人口相关的概念很多,如流动老年人口(孟向京等,2004)、老年迁移人口(张晓娟,2007;张伊娜等,2013)、留迁老年人口(宋健,2005)、老漂族(何惠亭,2014)、移居老人(刘庆等,2015)、随迁老人(陈盛淦,2016)等。周皓(2002)将“迁移”和“流动”分别与“永久性迁移”和“暂时性迁移”相对应,并指出前者户籍登记随居住地改变而变化,后者则不变。田雪原(2007)认为老年人流动是指在不改变居住地的前提下,临时离开居住地的一种外出活动。刘颖(2014)从时间与地域上指出老年迁移人口为60 岁及以上离开户口所在地(乡以上,不含市内)长达半年以上的人口。梁宏等(2018)认为流动人口是指离开户籍所在地的县、市或市辖区,以工作、生活为目的在异地居住一定时间的成年人口,并将老年流动人口界定为流动人口中 60 岁及以上的人口。本研究综合上述概念界定,认为老年流动人口是指60 岁及以上离开户口所在地(县级以上)1 个月及以上且不改变户口性质的人口。它既具有老年属性,又具有流动属性。

国外已开展大量关于老年人口流动的理论与实证研究,指出老年人口流动往往具有季节性共性特征(Longino, et al.,1990),最经典的三种类型划分如下:娱乐型、救助型及未与配偶同住的严重伤残型,不同类型其流动原因不同(Walters,2002)。“候鸟现象”普遍存在,因为越来越多的老年人倾向于通过迁移流动到气候有利的地区来追求更好的生活质量(Liu, et al.,2023)。

国内学术界对流动迁移老年人口的研究更为薄弱,为数不多的研究主要集中在阐述老年流动人口的特征、原因等方面。中国大多数老年人口倾向于迁移流动到城市地区,而不是农村地区(Huang,et al.,2023),尤其集中于北京、上海和广东等少数超大城市。我国老年人口流动的主要方向是由中西部地区向东部沿海地区流动,与劳动力迁移流动的趋势一致(Gu, et al.,2022)。

老年流动人口大多为低龄老人,具有文化程度较高、有退休金、曾从事第二和第三产业工作、有配偶等特征(孟向京,2004;祝银,2010)。

在流动原因方面,国外研究注重老年生命历程中的退休(第一次流动为追求更好的自然环境)、重大生命事件(丧偶、疾病等,第二次流动,为寻求更好的养老照顾与服务、医疗资源)、收入、生活成本、心理因素、基础设施等对老年人流动的影响(Litwak, et al.,1987;Rogers,1988;Fournier, et al.,1988;Clark, et al.,1990; Colsher, et al.,1990; Longino,1994;Chevan,1995;Walters,2002;Somenahalli,et al.,2013;Sander,2013;Tang, et al.,2021)。老年人的流动决策受到其个体特征和原籍地属性的影响(Huang, et al.,2023)。经济发展增强了卫生服务质量对老年人口流动的影响,弱化了卫生服务数量对老年人口迁移的影响(Gu, et al.,2022)。

然而,国内研究表明,老年人发生流动行为的原因主要包括个人、家庭及社会三个方面,具体有年龄、性别、受教育程度、婚姻状况、身体健康状况、居住地类型等,老年人与子女间的理性决定(孟向京,2004)、成年子女吸引(齐明珠,2004)、经济因素(张伊娜,2013)、户主户口不在本地(周皓,2002)、家庭因素与城市因素(张晓娟,2007)、与子女居住距离、孙辈出生、居住条件、老年人生命历程(高斯瑶,2018)等,其中流动原因排前三名的是拆迁搬家、投亲靠友和随迁家属(孟向京等,2004)。中国的祖父母更重视家庭的集体利益(而不是个人利益),更愿意照顾他们的孙子孙女。通过这样做,减轻了成年子女的负担,使其能够追求职业机会,从而最大限度地提高了大家庭的福祉(Liu, et al.,2022)。由于现代社会的快节奏生活,年轻人照顾孩子的时间越来越少,所以迫切需要老人照顾他们的孙子孙女。另一个原因可能是大城市有更好的养老服务和医疗设施,因此老年人为了追求更好的生活而流动。(Liu, et al.,2022)。

在对策方面,学者们提出加大公共支出用于城乡社区养老公共服务(Liu, et al.,2022),提高老年人生活质量,社会融入和与当地人建立社会联系(Huang, et al.,2023)。

综上所述,国外研究相对成熟,国内研究起步较晚,已有研究成果具有重要的启示价值,为后续研究提供了可靠的文献支撑,但由于社会体制差异,故在借鉴国外经验时需结合中国特色与具体国情。现有研究在研究尺度上侧重于全国层面,对于人口集聚的超大城市老年流动人口的研究尚欠缺,且多为社会学、人口学视角,地理学空间视角等其他学科视角较少涉及。数据方面,主要基于在一个城市(如三亚)通过面对面访谈收集的定性数据或基于覆盖一定数量的地级市的具有全国代表性的调查(如中国健康与养老追踪调查,CHARLS)的定量数据,利用流动人口数据的研究只关注工作年龄的移民,而不是老年人口,缺乏人口流动数据针对老年人的研究。

本研究拟突破仅从人口层面来理解老龄化的传统研究取向,转向整体性、关联性与动态性的空间研究视角,结合区域一体化等相关理论,根据2018 年上海流动人口动态监测数据,基于GIS 等空间分析,深化对超大城市(以上海为例)老年流动人口及老年人养老的认识,为长三角一体化背景下中国实现资源空间合理配置、老年人口均衡发展战略提供科学依据,为缓解超大城市人口与养老压力以及促进全国各地区经济社会的可持续发展提供决策参考,从而进一步丰富人口地理学、老年学等学科的理论内涵。

(二)数据来源与方法简介

首先,本研究基于1984、1985、1986、1988、1993、1997、2003 年、2017 及2018 年上海市流动人口抽样调查,结合2000 年全国人口普查中上海流动人口普查,2005 年1%人口抽样调查、2010 年人口普查中有关上海流动人口数据,大致推算改革开放以来上海的流动人口、常住流动人口及老年流动人口的变化过程。其次,本研究主要依据2018 年上海流动人口动态监测数据,2018 年是由国家卫计委(前人口计生委)流动人口系列调研的第10 年,国家卫计委采用的是分层不等比抽样方法,2018年给上海分配的调查样本数是7 000 个,分布在各区123 个街镇350 个调查点,调查对象为跨县(区、市)在上海居住1 个月以上的年龄在15 周岁及以上流动人口,即2018 年5 月在上海居住1 个月以上的外省市户籍的15 周岁及以上人口,其中,调查对象跨县(区、市)在上海居住1 个月以上的60 岁及以上人口的有效样本数为817 人,本研究选取60 岁及以上流动人口样本作为研究对象,并分析与其相关的包括基本情况、流动趋势、健康管理等方面的状况。最后,本研究主要采用描述性统计分析法和空间分析法,借助ArcGIS 软件,以上海为例,分析超大城市老年流动人口空间上的新特征。

二 老年流动人口的时间演变特征

(一)流动人口总体演变趋势

由于采用非等比例、固定样本量抽样方法,我们难以通过抽样调查数据估算上海的流动人口总量。2018 年末上海市常住流动人口达到976.21 万人,占常住人口总数(2 423.78 万人)的40.3%。常住流动人口不包含居住半年以下的短期流动人口,据2015-2017 年流动人口抽样调查数据,短期流动人口占流动人口总数的比重平均为5.3%,考虑到调查对象不包括未住满一个月的流动人口,实际短期流动人口的比重应该按1.2 倍的比例扩大到6.4%,按此推算,2018 年上海的流动人口总量达到1 042.96 万人。①参见华东师范大学人口研究所编:《上海流动人口抽样调查数据分析报告》,2018 年,第2—4 页。

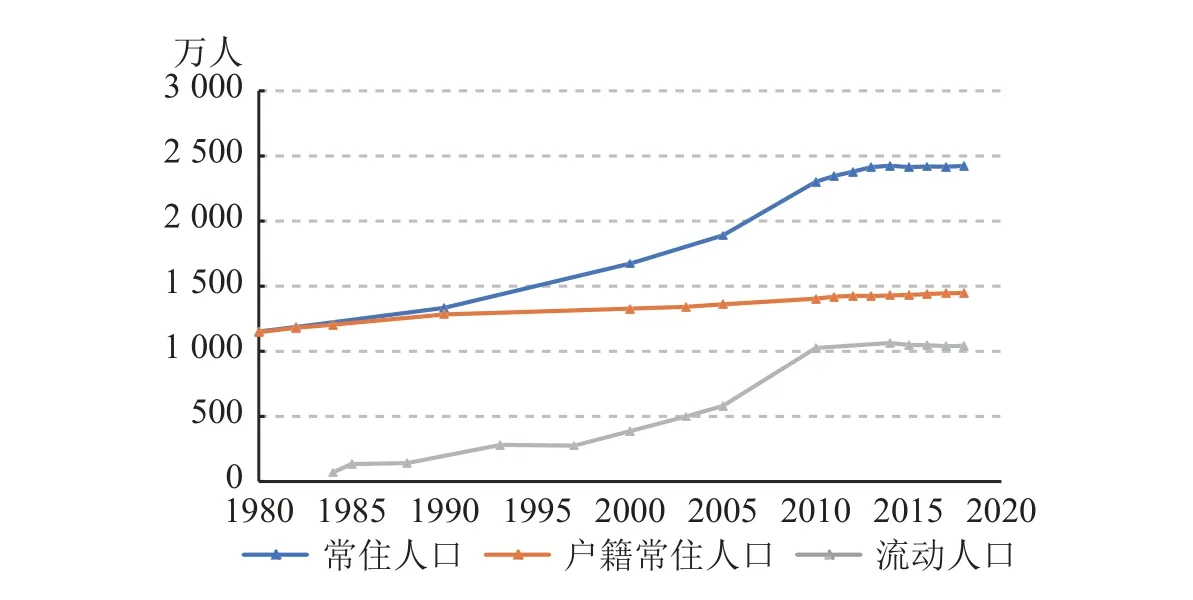

上海的流动人口发展可以2010 年为界分为两个阶段。从1982 年到2010 年为快速增长阶段,1982 年第三次人口普查时上海的常住人口为1 185.97 万人(居住一年以上),仅比户籍人口多5.46 万人,加上居住不满一年的暂住人口,流动人口的总量不超过30 万人;2010 年1 025.44 万人。

从2010 年起,上海的常住人口、流动人口出现了同步放缓增长的势头,并在2014 年达到了2 425.68万人和1 064.41 万人的峰值,这四年流动人口的平均增长率仅为0.9%;2015 年-2017 年间流动人口开始小幅下降,平均增长率为-0.5%(图1),2018 年常住人口、流动人口出现小幅上升,分别较上年增长了5.45 万人、3.91 万人。

图1 1980 年以来上海常住人口、户籍人口和流动人口的增长

数据来源:1)1980—2015 年户籍人口来自《上海市统计年鉴(2016)》,2016 年、2017 年、2018 年户籍人口来自市政府统计公报。2)常住人口来自历次人口普查和1%人口抽样调查,2014 年、2016 年、2017 年、2018 年常住人口来自市政府统计公报。3)1984、1985、1986、1988、1993、1997、2003 年流动人口数来自上海市第一至第七次流动人口抽样调查;2000 年为上海市流动人口普查数据;2005 年为1%人口抽样调查;2010、2012、2014、2015、2016、2017、2018 年流动人口数为根据常住流动人口数及其占流动人口总数比重推算的结果,其中2012、2015、2016、2017 年常住流动人口比重来自国家卫计委流动人口抽样调查,2010 年这一比重为2005 年和2012 年比重的平滑内插数,2014 年为2012 年和2015 年比重的平滑内插数。

(二)老年流动人口的演变趋势

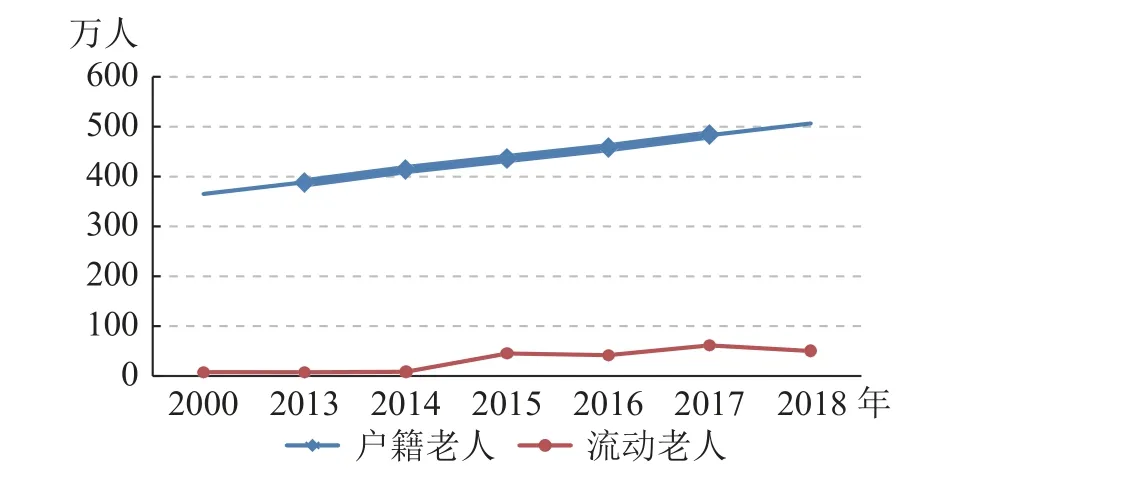

从图2 可以看出,上海市户籍老年人口稳定增长,如图2 所示,2013 年户籍老年人口数为387.6万人,占上海户籍人口总量的23.4%。2017 年户籍老年人口增长到 483.6 万人,占总人口33.2%,户籍人口老龄化程度不仅显著高于流动老年人口,且其老龄化程度不断加深。

图2 2000—2018 年上海老年流动人口总量

在上海户籍老人稳定增长的同时,上海流动老人总量及其占全体流动人口的比重亦逐年增加,相对老龄化程度不断加深(如图2)。其中2013、2014 年老年流动人口总数分别为7.4 万和8.5 万,分别占总流动人口0.7%和0.8%;2015 年是老年流动人口的增长拐点,该年份老年人口数迅速增长至45.1 万,占总流动人口4.3%,是2014 年的5.3 倍。此后老年流动人口总量一直维持在较高水平,2016 年其总量有所降低,为41.9 万人。在2017 年上海市老年流动人口数达到最高峰,高达61.3 万人,占总流动人口5.9%;在2018 年末老年流动人口总量略有下降到50.1 万人,占总流动人口4.8%,仍维持在高位。

三 老年流动人口的基本特征

(一)性别结构

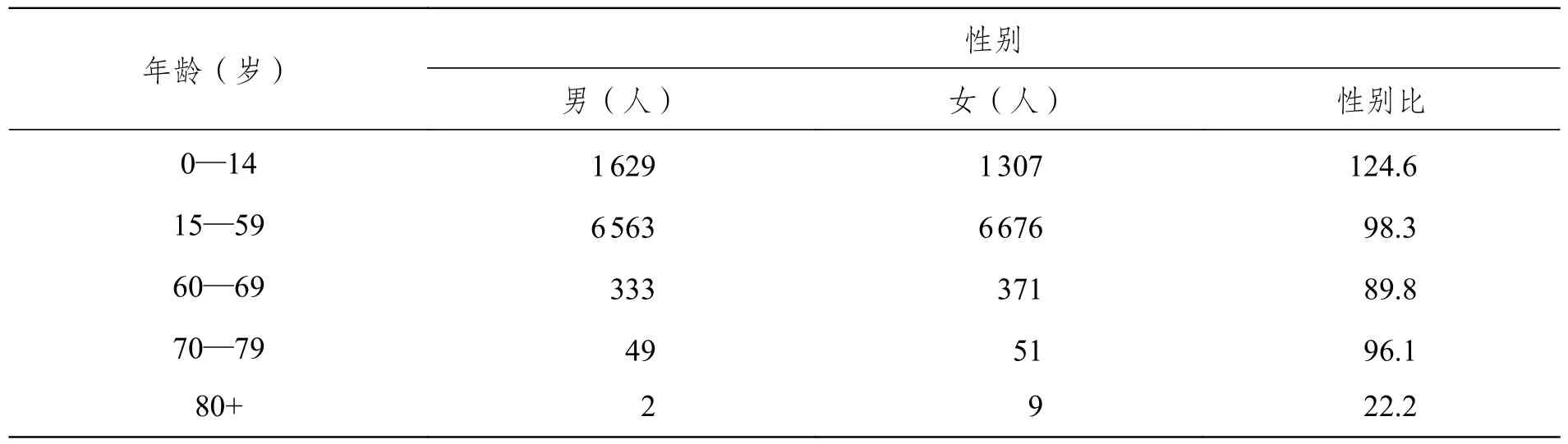

随着流动人口年龄增加,其性别比逐渐降低,性别对于流动的选择作用减弱。2018 年上海市老年流动人口的性别比为89.3,0-14 岁流动人口性别比为124.6,15-59 岁性别比为98.3(如表1)。

表1 2018 年流动人口性别比

为进一步研究老年流动人口的性别结构特征,将老年人年龄划分为低龄老人(60—69 岁)、中龄老人(70—79 岁)以及高龄老人(80 岁及以上)。在老年流动人口中,60—69 岁低龄老人性别比为89.8,70—79 岁老人性别比96.1,80 岁及以上老人性别比为22.2。由此可以发现70—79 岁老年人性别比相对较为均衡,80 岁及以上高龄老人的性别比严重失衡,其主要原因首先是整个人群中因男女差别死亡率导致的存活老年女性多于老年男性;其次,从老年人口流动的原因出发,有66.7%老年人是家属随迁。在家属随迁的原因中,91.8%的老年人是照顾自家小孩或老人,再加上在家庭中女性更有可能承担照料的任务,因此老年流动女性数量多于老年流动男性。

(二)年龄结构

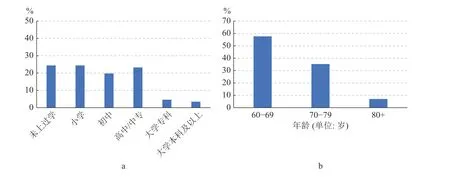

从图3 可以看出,2018 年上海老年流动人口中,低龄老年人比例明显高于高龄老人,80 岁及以上老人比例较少。其中64—67 岁老人比例明显高于其他年龄段,这可能是因为20 世纪50 年代初新中国成立,迎来了第一批生育高峰,待生育高峰期出生的孩子进入老年期,造成处在64—67 岁的老人数明显增加;相比较而言,75 岁及以上的老人比例较低,这是因为受到20 世纪40 年代战争创伤的影响,导致这一年代的人口出生率很低。

图3 2018 年老年流动人口性别年龄结构

此外可以据此预见,60—70 年代出生率加快,该时期出生的人口数多,因此在2020—2030 年这一时期出生的人口进入老年期,老年人口的金字塔底部还会继续扩宽,老年流动人口将加速增长;80—90 年代因实行了家庭计划生育政策使得人口出生率迅速下降,因此当这一时期出生的人口进入老年期时,老年人口的金字塔底端将窄化。

随着时间推演,年龄越大,老年流动人口数量越来越少,低龄老年人的比重占据主要优势。例如,2012 年上海老年流动人口超过60%处在60—64 岁,22.2%老年人年龄在65—69 岁,年龄为70—74 岁老年人占10.1%,75—79 岁老年人占6.4%,最后高龄老年人占比最少,仅有1.1%。2018年超过55%的流动老年人处在60—64 岁,30.7%的老年人年龄在65—69 岁,年龄在70—74 岁的老年人占8.8%,75—79 岁老年人占3.4%,最后80 岁及以上老年人占比最少,仅有1.3%。可见,与2012 年相比,2018 年上海老年流动人口低龄化特征更加突出,越来越多的低龄老人流入上海。尤其是在65—69 岁,经过6 年上升了8.5 个百分点;70 岁及以上老年人占比下降,与2012 年相比,下降了4.3 个百分点。

此外,2018 年老年流动人口除了由2013 年55 岁及以上人口自然过渡成为低龄老人,更重要的是外来流动老人不断涌入上海。流动老人涌入的高峰期集中在60—69 岁,这部分老人年龄轻,流动性也强,是流动老人的主力军。

(三)受教育程度

整体上看老年流动人口受教育程度偏低,以初中程度为主。2018 年初中占比最高,约占30.5%,其次是高中/中专占22.1%和小学水平为19.1%,未上过学占13.9%,最后是大学专科、大学本科及以上占比最少,分别是7.6%和6.8%(图4)。

图4 2012、2018 年老年流动人口受教育程度对比

从图4 可以看出,与2012 年相比,2018 年老年流动人口的受教育程度显著提高了,主要表现在高中及以上人口比例从2012 年的23.2%上升到2018 年的36.5%,其中高中/中专人数增长最为迅速,增加了12 个百分点;未上小学的比例为13.9%,比2012 年减少了8 个百分点,原因可能是,作为老年流动人口主要来源地的农村地区,老年文盲人口通过死亡过程自然消解;其次是迁移过程具有过滤作用,低学历人口尤其是文盲越来越多地被屏蔽在城门之外。

小学及以下教育水平的老人占比33%,接近流动老人总量的三分之一。这部分低学历流动老人是一个较大规模的群体,他们在上海只能从事劳动强度大的低工资水平的工作,这对他们的健康、老年生活都是不利的,因此这部分老人在沪生活、工作状况值得政策的特殊的关注与照顾。

与全体流动人口的平均受教育水平相比,老年流动人口的平均受教育年限低1.7 年。全体流动人口的平均受教育年限为10.5,约为高中/中专学历,老年流动人口的平均受教育年限为8.8 年,约为初中学历。从表2 可以看出,在小学阶段,0—14 岁儿童占38.1%,15—59 岁劳动力占56.2%,60 岁及以上老人占比5.7%,其中60-69 岁的低龄老年人口占主体,为5.6%。

表2 2018 年全体流动人口受教育程度(单位:%)

整体来看老年流动人口中男性平均受教育年限高于女性,老年男性的平均受教育年限为9.7 年,老年女性的平均受教育年限为7.9 年。老年女性主要集中在小学及以下学历,老年男性主要集中在初中、高中学历,二者在文盲、小学和大学本科及以下的学历上差异明显,在初中学历上差距较小。

具体而言,男性老年流动人口文盲占比为30.7%,女性文盲比例为69.3%,比男性高38.6 个百分比;其次是小学学历上,老年女性(62.5%)占比多于老年男性(38.5%);初中、高中/中专老年男性比例皆略高于老年女性;在高中/中专、大学专科、本科及以上学历上,始终是老年男性占比高于老年女性。

(四)户口身份构成

非农户口老人是老年流动人口主体,而在全体流动人口中农业户口的人数占比更多,这说明户口性质在老年流动人口中的筛选作用强于全体流动人口。

在老年流动人口中,户口为农业的老人占比为39.8%,户口为非农业的老人占比为60.2%,非农业老人比农业老人占比高出20.4 个百分比。然而在全体流动人口中,二者正好相反,农业户口性质人口占比高达为68.5%,非农业户口性质人口占比仅为31.5%,,农业人口比非农业人口占比高出37个百分比。

不同户口性质的老年流动人口受教育程度不同,如表3。

表3 2018 年老年流动人口分户口性质的受教育程度

非农业老年流动人口的受教育程度普遍高于农业老年流动人口,其中农业身份的老年人口平均受教育年限为5.7,非农业身份的老年人口平均受教育年限为10.8,非农业老年流动人口的平均受教育年限比农业老人高5.1 年。

农业老年流动人口受教育水平集中在小学及以下的低学历,非农业老年流动人口在初中、高中学历上占优势。具体来看,在未上过学的文盲比例上农业老年流动人口占比为28.9%,远远超过非农业身份的老年流动人口(4.1%);在小学学历上,农业老年流动人口占比33.2%,而非农业老年流动人口仅占比9.8%;在初中学历上,非农业老年流动人口比重(31.2%)高于农业人口比重(29.5%),在高中/中专学历上非农业老年流动人口(31.8%)远远高于农业老年流动人口(7.4%)。此外在大学专科及以上学历上,非农业老年流动人口占绝大部分优势。这表示户口对老年人的迁移行为具有选择性,与农业身份的老年人相比,非农业身份老年人更加有可能加入到流动队伍中,流入到上海市,共享城市的美好生活。

(五)婚姻状况

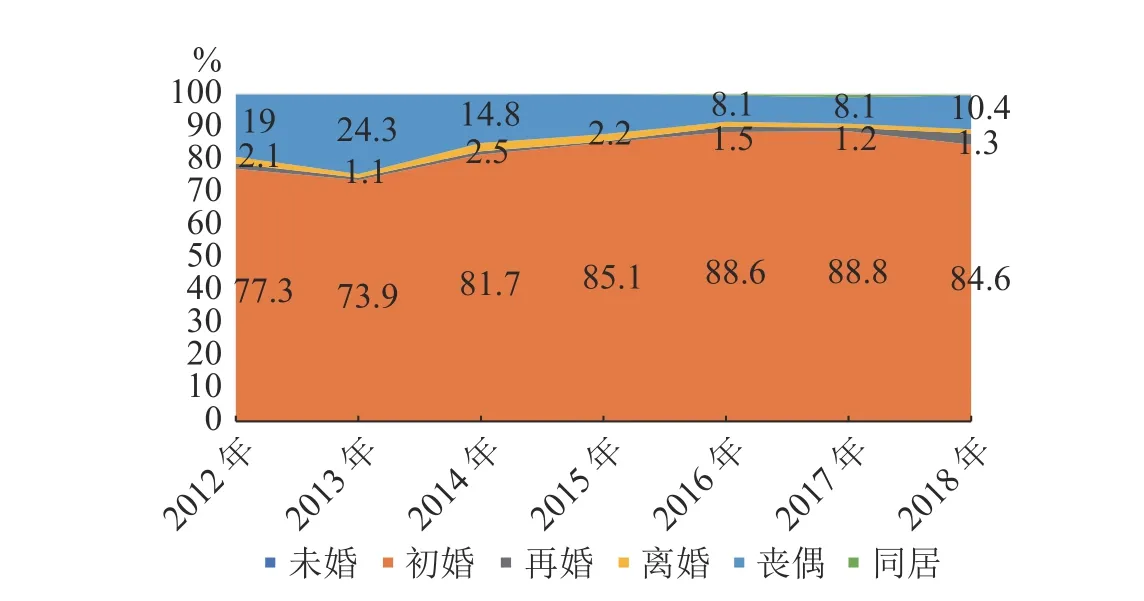

从图5 可以看出,2012—2018 年老年流动人口中始终是有偶老人占比最多。其中在2018 年老年流动人口有偶率高,有偶老人中处于初婚的老人占比高达84.6%,其次是丧偶老人占10.4%,而离婚、未婚及同居则占比较少。

图5 201—2018 年老年流动人口婚姻状况

2012—2018 年老年流动人口的婚姻状况更加完整、趋于稳定。以2012 年、2018 年流动老人为例,2018 年老年流动人口初婚占比上升了7.3 个百分点,丧偶老人占比下降了8.4%,再婚、离婚和丧偶的比例分别为3.4%、1.3%和10.4%。

在老年流动人口中丧偶比重总体上呈现逐年下降,从2012 年丧偶率为19%,2016 年下降到8.1%,2018 年稍升至10.4%。在丧偶老年人中,女性老年人丧偶率是男性的3.5 倍,女性丧偶率78%,男性丧偶率仅为22%。因此对丧偶老年人,尤其是女性丧偶老年人的日常生活、物质及精神方面的照顾需要特殊的关注,以确保他们能够拥有一个幸福的晚年生活。

从图6(a)可以发现,受教育程度高的老年人丧偶率显著低于受教育程度低的老年人,这说明受教育水平越高,老年人拥有的健康知识越多,就医的资源越多,老年人健康的可能性越高,因此丧偶率越低。

图6 2018 年老年流动人口分受教育程度、分年龄的丧偶率

从图6(b)可以发现,随着年龄的增加丧偶率下降,这可能是由于参与流动的老年人绝大部分是低龄老人,高龄老人的比例较少,因此低龄老人的基数大,丧偶事件的发生也主要集中在低龄老年人中。

(六)健康与参保状况

为简化数据分析结果,除总体描述外,将老年流动人口的健康自评状况划归为健康(包括“健康”、“基本健康”)与不健康(包括“不健康,但生活能自理”、“不健康且生活不能自理”)两类。使用 SPSS软件进行数据分析后,发现上海老年流动人口健康状况具有以下特征。

上海老年流动人口的总体健康状况良好。如表4 所示,上海老年流动人口自评“健康”的比例54.11%,“基本健康”的比例为37.45%,二者合计占比达 91.56%。自评“不健康”的老年流动人口中,仅有0.68%的老年流动人口生活不能自理,绝大多数老年流动人口虽然不健康,但仍具备生活自理能力。与自评结果相比,上海老年流动人口患病(负伤)或身体不适的比例相对较低(表5)。其中,最近一次患病(负伤)或身体不适情况发生在两周内与两周前的老年流动人口比重分别有 9.6%和12.3%的患慢性病;而未患病(负伤)或身体不适的老年流动人口比重为78.1%,远低于自评健康与基本健康之和(91.5%)。这说明上海老年流动人口在健康自评方面存在较高预估,出现这种情况的原因可能与老年流动人口的医学知识贫乏有关,误将一些老年慢性疾病理解为老年人正常现象而自评为健康或基本健康。另外,慢性疾病困扰着部分老年流动人口,这说明,伴随预期寿命的延长,退行性疾病逐渐成为老年流动人口潜在的健康风险。

表4 健康状况自评状况

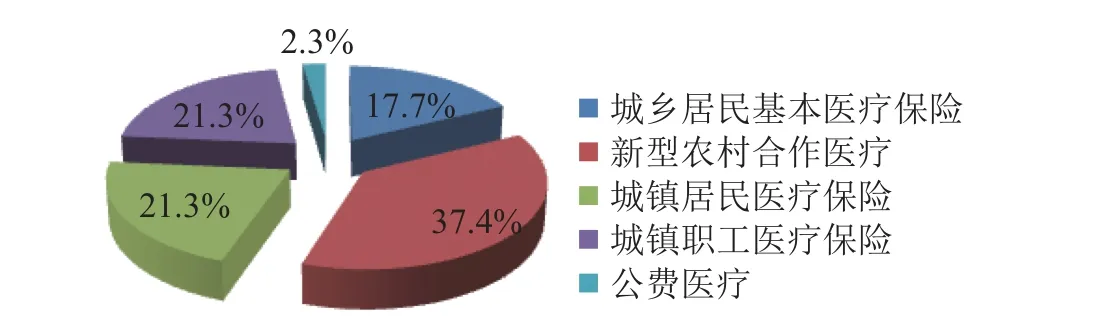

社会医疗保险中参加新型农村合作医疗保险的人数最多(约占 37. 4%);城镇居民医疗保险与城镇职工医疗保险的比重并列第二,均为21.3%;城乡居民基本医疗保险的比重则更少,为17.7%;公费医疗的比重最低,仅2.3%(如图7)。

图7 社会医疗保险参保种类比例

社会医疗保险的参保地差异较大(如图8),各种类型的参保比重均以户籍地为主,除公费医疗外,其余类型均占全部参保人数的90.0%以上,以本地作为参保地的保险中,城镇居民医疗保险比重最高,为46.2%。以户籍地为参保地的保险中,新型农村合作医疗比重最高,为38.9%;而公费医疗比重最低,仅2.0%。以其他地方作为参保地的保险较少,仅城镇职工医疗保险和新型农村合作医疗两项,前者占75.0%。

图8 不同地区参保类型比例

城镇职工医疗保险报销的比例最高,约占41.7%;其次是城镇居民医疗保险的报销比例,约33.3%;其余保险报销比例均仅占8.3%。各项社会医疗保险报销在本地与户籍地之间存在显著的地区差异,不同保险在本地的报销比例差异大,在户籍地的报销比例相对均衡。其中,城镇职工医疗保险在本地报销比例最高,为57.1%,远高于该保险在户籍地的报销比例;其次是城镇居民医疗保险,报销比例约占42.9%,亦高于在户籍地的报销比例;然而公费医疗保险与城乡居民基本医疗保险均是在户籍地报销比例(25.0%)高于本地。

说明来沪的老年流动人口中城镇人口占多数(非农户口约占60.2%),且大多可以在本地进行社会医疗保险报销,其中有工作的流动老人进行城镇职工医疗保险报销的比例高于无工作的流动老人;然而,农村人口占少数,且全部要回户籍地才能进行社会医疗保险的报销。可见,上海市乃至全国社会医疗保障制度的改革任重而道远。

四 老年流动人口的流动特征

(一)来源地与相对强度的空间分布格局

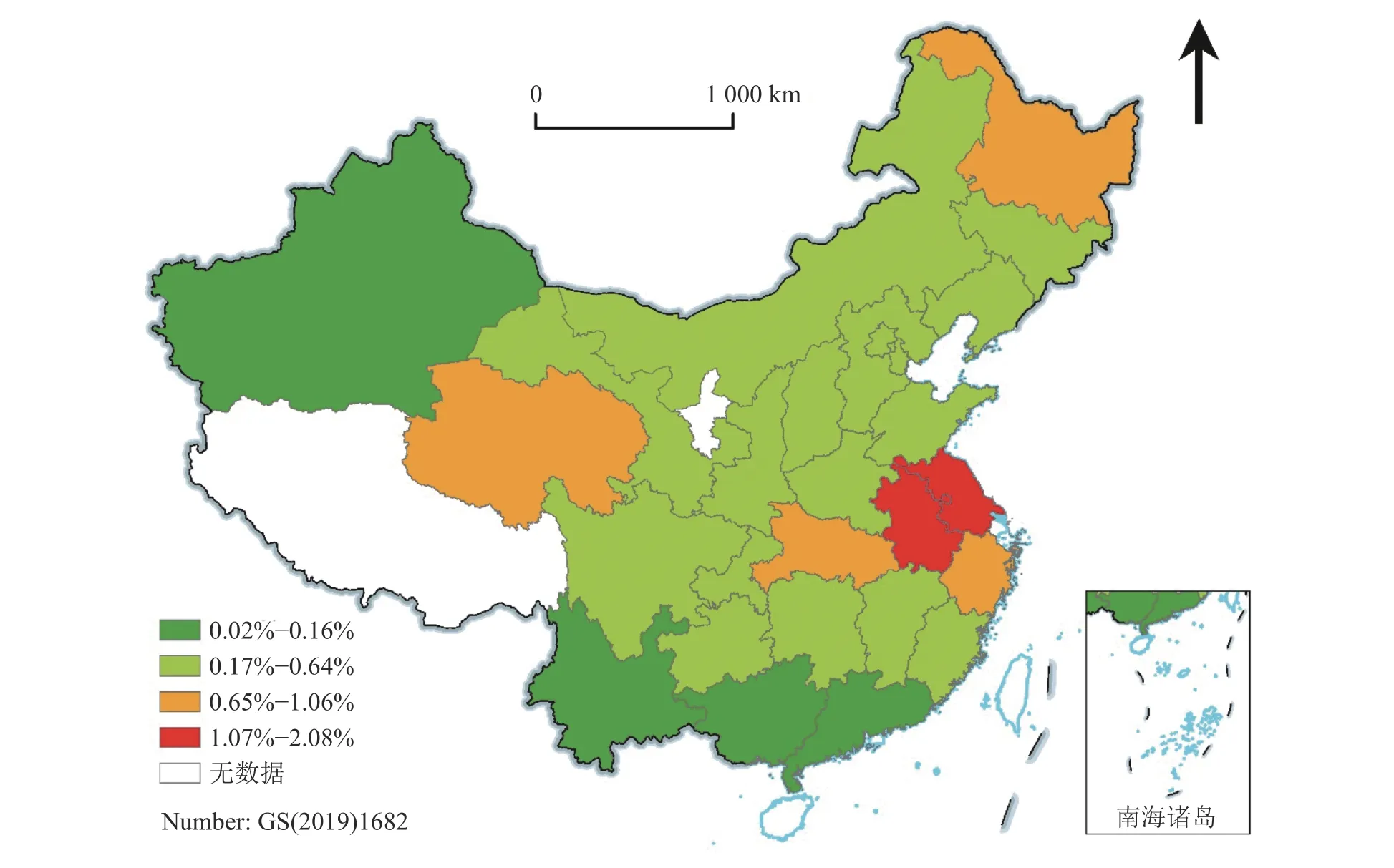

2018 年上海老年流动人口的主体稳定来自毗邻上海的安徽、江苏省,中南地区及东北地区,这些地域集中度非常高,同时安徽、江苏、浙江省老年流动人口的相对迁出强度也在前列。这些省份与上海的空间距离较短,受到上海强大的拉力作用,因此安徽、江苏、浙江省份老年人更有可能流动到上海;西北地区无论从流入上海的相对迁出强度,还是从来源地占比来看,排名都是在末端,这是因为其距离上海的空间距离过长,迁移到上海的推力大于上海的吸引力(图9)。

图9 2018 年老年流动人口相对迁出强度

东北地区,包括黑龙江、吉林、辽宁省,虽然距离上海远,但其经济发展相对滞后、自然环境不佳,且受上海的梯度引力影响,其迁出比例和相对迁出强度基本稳居流入上海老年人口的第四名,东北迁出强度超过闽赣鲁,说明东北老年人口外迁强度很大;华北地区、中南地区、西南地区,对上海的相对迁出强度排名分别为第六、七、八,排名靠后。这是因为这些省份既受到京津冀的强辐射作用,又受到珠江三角洲的辐射,形成了人口分流,老年流动人口迁入上海的相对强度小。作为全国最大的经济中心城市,上海对各地的经济有一定的辐射作用,老年流入人口来源地遍及全国大陆(港、澳、台无数据,故除外)但同时又相对集中。

(二)流入原因

研究发现,老年流动人口流入上海的原因具有多样性和差异性,其中,最主要原因是随迁到上海照顾自家小孩,随迁照顾自家小孩的老人比重高达60.6%,其次是务工/经商,该部分老人的比重约20.8%,还有少量老人流入上海的原因是其他随迁、投亲靠友及其他等,其比重相对较少(图10)。

图10 2018 年老年流动人口流入原因

五 结论与调控策略

老年流动人口是近十年来中国在人口老龄化和人口流动化的双重压力之下形成的新型老年流动群体,而现有的公共政策在地域空间及时间上存在诸多限制,导致其医疗保险与报销障碍、社会保障缺失和城市社会融入难等问题日益严重。

上述分析揭示了老年流动人口在上海生存、发展过程中的特征与存在问题,也反映了上海在老年流动人口管理中面临的难点,本文将这些特征与问题加以归纳,并提出相应的调控对策思考,为其他超大城市甚至全国老年流动人口管理与养老服务等的深入研究奠定扎实的基础。

(一)结论

1.老年流动人口规模与结构矛盾凸显。老年流动人口总体规模呈增长趋势,但性别比严重失衡,受教育程度偏低、以低龄为主、非农户口为主,婚姻状态以初婚为主但丧偶率较高,老年流动人口总量与内部结构间的矛盾日益显著。近年来上海常住人口与流动人口总体规模开始同步放缓增长,老年流动人口总量却不断增加,截至2018 年老年人口数达到50.1 万,占总人口的4.8%,相对老龄化的趋势十分明显。随着老龄化速度加快、老年人口数量逐年增加、独生子女家庭增加,可预计未来会有更多的老年人由于种种原因,加入到流动人口的行列。老年流动人口是一个不容忽视的群体。然而,老年流动人口内部结构失衡,具体表现在非农老年人口占60.2%,文盲与小学及以下受教育水平的老人占33.0%,老年流动女性数量多于老年流动男性,低龄老年人比例明显高于高龄老人,越来越多的低龄老人流入上海等方面。

2.丧偶与低学历流动老人亟须关注。流动老人中丧偶比重老人占比10.4%,女性丧偶率78%,男性丧偶率为22%,女性老年人丧偶率是男性的3.5 倍;与全体流动人口的平均受教育水平相比,老年流动人口的平均受教育年限低出1.7 年,其中老年男性比老年女性平均受教育年限高出1.8 年。低学历流动老人是一个较大规模的群体,他们在上海只能从事劳动强度大的低工资水平的工作,这对他们的健康、老年生活都是不利的,因此这部分老人在沪生活、工作状况值得政策的特殊的关注与照顾。

尤其是低学历女性丧偶老人,在情感上相对孤寂、隔代照顾孙辈的方式与思想上存在较大缺陷、融入年轻家庭及城市生活方面困难,这一特殊群体亟须引起有关部门的关注。老年人流入上海的主要原因是照顾自家小孩,占60.6%。老年流动人口在照顾孙辈会带来身体和心理上的劳累,“隔辈亲”可能导致老年人溺爱孙辈,凭经验行事,养有余而教不足。年轻人往往希望孩子更加独立,在育儿方面代际之间难免发生冲突,一些老人也无法很好地处理婆媳问题。

3.健康知识欠缺且就地报销比例低。上海流动老人健康状况良好,社会医疗保险的参保种类和参保地差异大,各项保险的本地报销频率普遍低。健康状况是老年人流动的前提条件,上海老年流动人口在健康自评方面存在较高预估,出现这种情况的原因可能与老年流动人口的医学知识贫乏有关,误将一些老年慢性疾病理解为老年人正常现象而自评为健康或基本健康。此外,伴随预期寿命的延长,退行性疾病逐渐成为老年流动人口潜在的健康风险。参加新型农村合作医疗保险的人数最多(约占 37. 4%),公费医疗的比重最低,仅2.3%。社会医疗保险的参保地差异较大,各种类型的参保比重均以户籍地为主,各项保险的报销频率普遍较低,各项保险在本地报销比例远低于在户籍地(除城镇职工医疗保险外)。来沪的非农且有工作的流动老人大多可在本地进行社会医疗保险报销,然而,无工作的以及农业户口的流动老人均无法就地医疗报销,仍要回户籍地才能进行社会医疗保险的报销。可见,以上海为代表的大城市乃至全国在健康知识的宣传教育以及社会医疗保障体制的改革等方面依然任重道远。

4.流动空间分布基本遵循就近原则。2018 年上海老年流动人口的主体稳定来自毗邻上海的安徽、江苏省,中南地区及东北地区,同时相对迁出强度依次为安徽、江苏、浙江等,流动原因以随迁到上海照顾自家小孩为主。可见,来沪老年流动人口在来源地空间上主要集聚于长三角地区,这为长三角养老一体化战略奠定了空间基础。

(二)调控策略

针对上海老年流动人口的新特征与新问题,提出依据“流动的公共性” 理念、建立长三角一体化战略背景下上海老年流动人口社会支持的多项公共管理与服务优化策略。具体策略如下:

1.加强老年流动人口流入导向管理、强化联动监管。我国大城市老年流动人口将长期存在并持续增长,这是十分明确的趋势。政府部门应把老年流动人口长期大量存在作为相关法规、政策和制度制定的基础,建立老年流动人口互联网监测体系与大数据管理平台,强化空间联动监管,注意调控流动老人的性别,适当倾向于吸引高学历老人等,进而合理引导上海老年流动人口结构均衡发展。例如户口对老年人的迁移行为具有选择性,与农业身份的老年人相比,非农业身份老年人更加有可能加入到流动队伍中,流入到上海,共享城市的美好生活。

2.关注老年弱势群体,开展老年教育。受教育程度高的老年人丧偶率显著低于受教育程度低的老年人,政府与社会相关部门均应加大关注力度、开展老年教育,包括心理学知识、幼儿教育知识、医疗急救知识、健康养生知识、防诈骗知识以及娱乐旅游金融等兴趣类知识的教育辅导等。首先,政府部门卫健委、民政部门,尤其是社区养老服务机构能够给予健康风险突出的老年群体(如丧偶)以特别的关注,并在健康检查、就医保健等方面给予政策倾斜。其次,提高女性老年流动人口受教育水平、改善其照顾孙辈的教育思想与方式、增强其处理家庭矛盾、缓解代际矛盾及社会融入的能力。再次,加强对老年人慢性病防治、急救知识及养生健康等教育宣传,增强老年人对自身身体健康程度的客观了解程度以及抗“长寿风险”的能力高度关注低龄老人适度“参与”以促进健康老龄化发展(桂世勋,2022)。此外,对丧偶老人与退休老年人的落寞心理、无法融入城市生活的孤独感等进行心理学知识辅导以及兴趣爱好的拓展教育,丰富老年人晚年的精神世界与生活质量,以确保他们能够拥有一个健康幸福的晚年生活,做到“老有所学”、“老有所乐”。

3.促进长三角养老一体化发展,加快推进跨省异地医保报销机制。建议政府部门将大力推进长三角养老一体化建设作为上海、浙江、江苏和安徽三省一市相关部门的工作重点,立足国内外区域治理的基本现实,秉持社会治理的关键是治理流动性、公共关系具有流动性等理念,优化社会结构、合理配置资源,尊重个体流动决策并规范其行为,成立长三角养老协会联合体,以首批试点城市为抓手,开展研究老年照护需求评估、养老服务相关标准和养老护理员队伍评价体系等的互通互认,建立养老服务优质诚信品牌互认和推介机制等多项工作。政府应制定政策计划,大力加强老年流动人口长三角社会养老保障一体化建设,合理规划长三角城市养老服务产业布局,加快推进长三角医疗保险一体化建设,加强省际异地医疗保险合作,建立异地就医人员、就医诊疗和结账业务等管理平台,为超大城市老年流动人口异地就医和健康护理解决后顾之忧。

4.讨论:伴随人类预期寿命不断延长,人口老龄化将成为未来社会的常态,随着全面三孩政策的实施以及大城市年轻人生活压力大,越来越多的老年流动人口将涌入大城市,如何治理大城市的养老问题、社会融合问题等一系列城市社会问题还有待后续深入研究。此外,本文认为,在加强老年流动人口监督管理服务的同时,如何合理、恰当地开发老年流动人口的人力资源,延长人口红利期,以老养老从而最大限度地发挥老年人的价值,社会支持在上述方面如何有效发挥其作用,亦值得进一步探讨。