权力与规训:雍正饬禁“外官蓄伶”的始末及其意义*

陈志勇

纵观中国古代演剧史会发现,进入文化消费领域的戏曲,极易受到政治事件的影响,尤其是清代,朝廷及各级衙门加大了对戏曲消费环节的干预,国家权力极为深刻地影响到戏曲生态及其演化的进程。譬如雍正二年所颁布的外官(相对京官而言)蓄伶禁令,不仅阻断了明清家乐戏班的演出传统,而且改变了官员群体的戏曲消费方式。对于清代演剧史上这则重要的材料,已有成果或将之当作偶发的政治事件,或将之解读为禁戏史视域下的历史事件。1981年王利器先生在编著《元明清三代禁毁小说戏曲史料》时,就将雍正饬禁“外官蓄伶”的谕旨收入第一编“中央法令”中。近年,四川大学丁淑梅教授在其专著《中国古代禁毁戏剧编年史》下编第七章中,延续王先生的思路,将之解读为禁戏史视域下的历史事件。对雍正饬禁“外官蓄伶”事件研究有直接推进意义的是,2006年中国艺术研究院王馗《雍正解放贱民令与中国戏曲发展》一文在解读“雍正解放贱民令”的同时,旁及“外官蓄伶”禁令的内涵,将此禁令视为雍正朝戏曲政策体系中的重要组成部分。综之,学界对于这一影响到清代戏曲史、禁戏史和社会生活史多个领域的历史事件未作系统而深入地考察。本文拟利用雍正朝的朱批奏折,在还原官员蓄伶禁令的始末基础上,具体分析这一事件对清代戏曲发展所产生的影响,深化戏曲在国家治理、意识形态建构和文化领导权之争等层面的认识。

一、过程与结果:“蓄伶”禁令的出台及官员反应

雍正二年十二月十八日上谕禁止外官蓄养优伶,给康熙年间热闹如斯的官员署衙演剧按下了暂停键。为方便下文讨论这一事件的始末和丰富的意涵,特将雍正皇帝的谕旨转录如次:

上谕:外官蓄养优伶,殊非好事。朕深知其弊,非倚仗势力,扰害平民,则送与属员乡绅,多方讨赏,甚至借此交往,夤缘生事。二三十人一年所费,不止数千金。如按察使白洵终日以笙歌为事,诸务俱已废弛;原任总兵官闫光炜将伊家中优伶尽令入伍食粮,遂致张桂生等有人命之事。夫府道以上官员事务繁多,日日皆当办理,何暇及此?家有优伶,即非好官,着督抚不时访查。至督抚提镇,若家有优伶者,亦得互相访查,指明密折奏闻。虽养一二人,亦断不可徇隐,亦必即行奏闻。其有先曾蓄养,闻此谕旨,不敢存留,即行驱逐者,免其具奏。既奉旨之后,督抚不细心访察,所属府道以上官员,以及提镇家中尚有私自蓄养者,或因事发觉,或被揭参,定将本省督抚,照徇隐不报之例,从重议处。①《雍正上谕内阁》卷二十七,《景印文渊阁四库全书》第414册,第233页。

这则上谕内涵丰富,雍正皇帝首先旗帜鲜明地提出观点:“外官蓄养优伶,殊非好事。”他从官箴的角度指出外官蓄养优伶的坏处:倚仗势力,扰害平民;属员行贿,夤缘生事;费赀奢靡,公务废弛。这些都是在职官员应摒弃的不良习气,故当严厉禁止。接着雍正皇帝斩钉截铁地将蓄伶与坏官划等号,“家有优伶,即非好官”,要求在全国文臣武将系统内开展纠查蓄伶的整风运动。这项专项检查分两个层次进行,先是地方最高长官总督、巡抚进行自查自纠和“相互访查”,然后由督抚对省内的府道、提镇以上官员进行巡查并予以整改。雍正皇帝为了更好说明外官蓄养戏班的坏处,还分别列举了一个文臣和武将“非好官”的典型。武将的“反面教材”是汉军正黄旗人闫光炜,这位康熙五十六年(1717)六月任云南开化镇总兵,在任上将自己蓄养的优伶纳入军营管理,假充兵丁分食兵饷,引发兵丁与优伶的争端而起命案,于雍正二年七月被革职②官修:《八旗通志》卷三百四十二,《景印文渊阁四库全书》第671册,台北:商务印书馆,1986年,第724页。。文官的“反面典型”是雍正元年由云南永昌道刚刚升迁为广西按察使的白洵(1668—1731,字直侯)。作为掌管一省司法的三品官员,白洵案备受关注。

白洵蓄养优伶的具体信息,就是广西提督韩良辅于雍正二年八月十三日、十一月初八日两度呈送的奏折提供的。韩的第一次奏折提及,“查得广西按察使白洵,惟以唱戏顽耍为务,一切政事全不留心。其命盗案件,俱极草率,此实大吏中之不称职者。”雍正皇帝批示:“知道了。朕命伊兄劝戒,令其改过。嗣后能改与否,尔再据实奏闻。其才具何如之处,亦未深悉。”③鄂尔泰等编:《雍正朱批谕旨》,第2册,北京:北京图书馆出版社,2008年,第474页。既然雍正指示要看白洵被警诫后的效果,于是在两个多月后韩良辅再次上折子报告白的现状,“白洵为人尚觉坦率,除茶果外,亦未尝滥取,乃中人才具,但喜听戏顽耍。臣前署抚篆时批阅文移,见其于命盗等案,只图草率外结了事。”①鄂尔泰等编:《雍正朱批谕旨》,第2册,第478页。韩良辅的这本奏折明确告诉皇帝白洵并无悔改,一如既往的“喜听戏玩耍”且废弛公务,从而点燃了雍正的怒火,在临近除夕向内阁发布谕旨,要求在全国的文臣武将系统内部开展“是否蓄养戏班”的专项检查。这就是雍正“外官蓄伶禁令”的缘起。

谕旨发布后,反应最快的是直隶总督李维钧和山西大同总兵马觌伯。李维钧在禁令发布一周后即上奏折:“近访通永道高鑛养戏一班,古北口提臣何祥书亦养有戏子。夫终日看戏,必致废弛公务,况养戏子则糜费无底,渐至亏空钱粮,势所必然。今臣已严檄申饬,高鑛立时驱逐,臣何祥书归,臣节制,亦作书严词激劝矣。倘仍不改,臣当即为指参,断不敢少为狥隐也。”雍正御批“如此方是”四字,②中国第一历史档案馆编:《雍正朝汉文朱批奏折汇编》,第四册,南京:江苏古籍出版社,1991 年,第250页。充分肯定了李维钧的做法。李维钧报告的是属官蓄伶的情况,而马觌伯则是自查自纠的报告:“臣向有家生仆人七八名,各习乐器,以便春秋祭祀之用,并未登场演戏。今于奉命之日,即令分散各司别事,不敢再用。”对于这位总兵官毫不隐匿自己蓄养乐工的事实,雍正颇为满意,即予安抚:“业既散遣不用,何为隐匿?知道了。蓄养戏子,小过也,无足介意”③鄂尔泰等编:《雍正朱批谕旨》,第2册,第519页。,反映其宽严相济的御下之策。

次年二月初三日,韩良辅第三次上奏折,汇报白洵的表现:“查广西按察使白洵,近来虽未唱戏顽耍,而疏懒与宽纵二病尚不能免。”④“国立故宫博物院”编印:《宫中档雍正朝奏折》第三辑,1978年内部印刷,第807页。可谓准确揣摩到雍正整顿官员蓄伶背后的深意是肃吏治。由于在“外官蓄伶”禁令中点名批评了白洵,作为广西最高行政长官的巡抚李绂,自然不能置身度外。雍正三年六月初九日和七月十三日,李绂两上奏摺向雍正皇帝汇报调查白洵蓄优事件及广西纠查全省府道以上官员蓄养伶人的情况。前本奏折讲明三点:其一,白洵确实在署中蓄养过家伶,“至于按察使白洵,臣初闻其家僮数人,教习歌唱。然在臣到任后,时加察访,并未闻其演唱。”其二,在接到“外官蓄养戏班”禁令之前,已将广西全省“所有戏子已于未奉部文之先,尽行驱逐”。这是在忠诚执行皇帝的谕旨,既有行动且有效果。其三,将上谕转发各道府,要求属官自查自纠,“钦遵查照,通行严禁,取具各印结,另文汇报。”李绂还揣摩圣意,汇报自己对官员蓄伶禁令的学习体会:“外官蓄养戏子,因而怠于职守者,处处有之”,理应严加整饬。皇帝接到李绂的奏折后颇感满意,批示道:“知道了。白洵之居官为人究竟如何之处,据实奏来。闻伊总不勤于政务,惟以游嬉为事,此言确否?”⑤鄂尔泰等编:《雍正朱批谕旨》,第2册,第219—220页。显然,御批“伊总不勤于政务,惟以游嬉为事”诸语是来自广西提督韩良辅的奏折,故而命令李绂予以调查证实。

七月十三日李绂再上折子汇报白洵的近况:“按察使近在省城,若果看戏废务,臣岂得漫无觉察?若有觉察,岂敢少为姑容?……其实自臣到任以来一年有余,并未闻其看戏,诸务亦无废弛”,之所以让提督韩良辅认为“看戏废务”,是“缘白足疮,告假十余日,提臣疑为简慢,故加责备”⑥中国第一历史档案馆编:《雍正朝汉文朱批奏折汇编》,第五册,第545页。。李绂虽为白洵“看戏废务”作这一番辩解,但雍正皇帝还是半信半疑,他在朱批中指出:“白洵优劣,总属耳闻,朕从未见其人,到京一见,谅不难鉴别也。”①鄂尔泰等编:《雍正朱批谕旨》,第2册,第223页。事实上,在接到谕旨后,广西巡抚李绂还对全省的道府官员进行了检查,如其所言:“臣到任后,访闻横州知府刘斌好看戏饮酒,面加戒饬,务欲题参。因该牧悔罪,姑宽已往。”②中国第一历史档案馆编:《雍正朝汉文朱批奏折汇编》,第五册,第284页。而且,要求“通行广西府道以上严加查禁,并取具各府道钦遵不敢蓄养戏子印结”③《世宪宗皇帝朱批谕旨》卷二十二上,《景印文渊阁四库全书》第417册,第342页。,保证以后不再招养戏子。

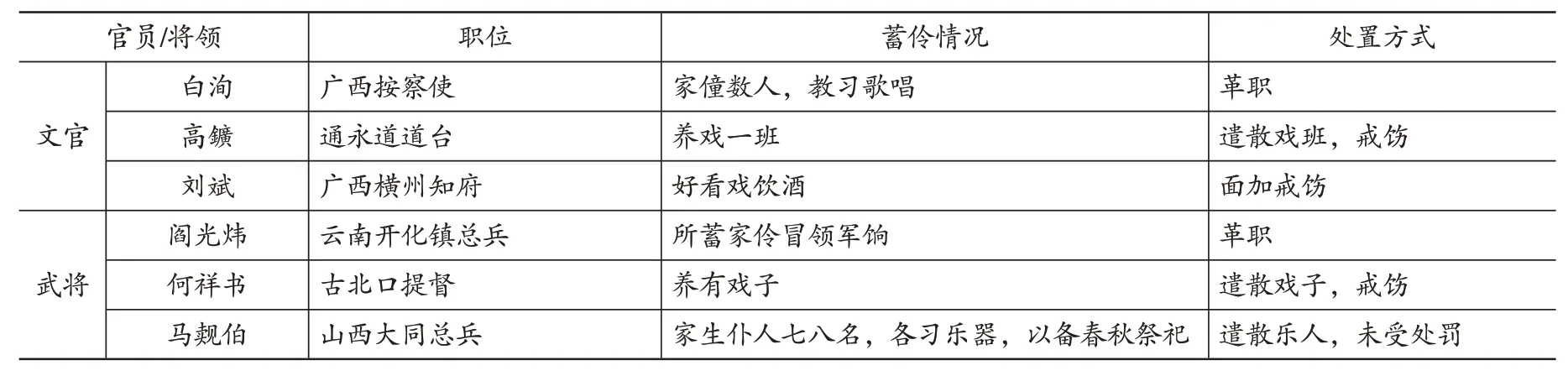

通过雍正和大臣们之间谕旨、奏折的往还,可知至少涉及以下蓄养戏班或沉湎声乐的官员:

?

以上文臣从四品的知府至正三品的按察使皆有,而武将则是二品的总兵和从一品的提督。这场蓄伶禁令的主要对象是地方高级将领和官员。也就是说,雍正皇帝针对的对象是文官武将系统中的“关键少数”,希望通过对特定群体的整饬和训诫扭转官场窳败的风气。

二、周边与后续:清廷整饬“外官蓄伶”的历史语境

要认识1724年清廷禁“外官蓄伶”的历史意义,还需将之与雍正皇帝其他的戏曲禁令联系起来看待,如此才能还原其与周边系列禁令之间的相互作用的关系,感受到雍正皇帝对于特殊群体看戏问题独特的立场和治理手腕。

雍正朝出台了一系列整饬戏曲活动的禁令,它们与“外官蓄伶禁令”构成微妙的互文性,成为审视这一禁令的重要参照性律条。第一条重要的禁令是雍正元年的“贱民释放令”④王馗:《雍正解放贱民令与中国戏曲发展》,《山西长治赛社与乐户国际学术研讨会论文集》,北京:中国戏剧出版社,2006 年;后收入《解行集:戏曲、民俗论文选》,北京:北京时代华文书局,2015 年,第23—59页。。这是一系列央、地官员发动的户籍制度改革,所关涉的“贱民”有山陕乐户、绍兴堕户、苏州丐户、广东疍户、徽州伴当、宁国世仆等特殊人群。此前,这些“贱民”没有人身自由,不得与齐民同列甲户,雍正即位后准许将他们解放出来,大大充实了清朝丁口数量,增加了朝廷的赋税。⑤雍正元年,直隶总督利瓦伊钧在奏请实行“摊丁入亩”政策时就指出:“时山西省有曰乐籍,浙江绍兴府有曰惰民,江南徽州府有曰伴当,宁国府有曰世仆,苏州之常熟、昭文二县有曰丐户,广东省有曰疍户者。该地方视为卑贱之流,不得与齐民同列甲户。上甚悯之,俱令削除其籍,与编氓同列,而江西、浙江、福建,又有所谓棚民,广东有所谓寮民者,亦令照保甲之法,案户编查。”见《钦定皇朝通志》卷八十五,《景印文渊阁四库全书》第645册,第234页。这场解放“贱民”运动首先发起人是御史年熙,他在雍正元年三月提请废除山西、陕西两省的大量乐户,获得皇帝准奏,敕部遵行。也就是说,从雍正元年开始,全国范围的乐籍伶人改贱为良,“各省乐户,皆令确查,削籍改业为良。”①《皇朝文献通考》卷一百七十四,《景印文渊阁四库全书》第635册,第819页。这一谕令激发更多的失地、失业人群涉足梨园业,预示着戏曲消费的商业化时代翩翩而至。然在笔者看来,“贱民释放令”还有一条重要的影响是,它解除了数百年来官员所享受的“唤官身”免费看戏权利。在籍乐户的释放,让地方上任职的文官武将再也无法免费获得戏曲资源,只能通过蓄养的方式来满足自己和同僚的看戏需求,客观推高了上层社会蓄伶的风气。从这个意义而言,“贱民释放令”所导致的戏曲消费市场化,成为1724年清廷禁饬外官蓄伶的一个诱因。

第二条禁令是雍正二年四月的“禁八旗官员傲(遨)游歌场戏馆”谕旨。这条禁令谓:“谕八旗官员等:朕以八旗满洲等生计,时廑于怀,其纵肆奢靡,歌场戏馆、饮酒赌博等事,屡经降旨训诫。……”②官修:《清实录·世宗实录》卷一八,北京:中华书局,1985年,第7册第297页。此谕旨面世较外官蓄伶禁令的出台要早半年,从管控的对象而言,二条禁令涉及的人员略有重叠,但内容既有相同也有不同之处。相同在于二者禁止的都是朝廷命官,无论是八旗官员还是京外官员,都是国家权力体系中最为关键的部分,如果他们因为看戏而荒废政务并生骄纵淫奢之习气,将给清朝的长治久安带来极大的危害。这引起统治者的高度警惕。不同在于“禁旗员入戏馆”侧重的八旗官员,其中的很大一部分就在内城生活,面对清朝开国以来所形成的骄奢淫逸的社会风气,限制这些人入歌楼酒馆寻欢作乐就别具现实针对性和警策意味。可以说,“旗员入戏馆禁令”是康熙十年“永禁内城开设戏馆”③慧中等编:《钦定台规》卷五,《四库未收书辑刊》第二辑第26 册,北京:北京出版社,2000 年,第232页。的“加强版”。如果说康熙禁内场开戏馆,是阻断旗员看戏的便利条件,弱化内城大众娱乐业繁荣的整体环境,那么雍正禁八旗官员入园看戏,则是从禁止戏曲场所的设立转移到禁止个人行为上来,对旗员戏曲消费的监管显得更为严苛和细密。只是,在管控人群和地域范围上,外官蓄伶禁令有所扩大,从八旗官员延展至所有的高级官员(府道以上),从京城(内城)扩展到地方。这表明,雍正皇帝对体制内高级官员的监管,较之顺康两朝明显有从严收紧的趋势。

此外,评估禁令的效果和影响还要看它对“违令必查”的决心和手段,否则国家的禁令即便是皇帝的谕旨,也将流于形式而最终失去震慑力。我们注意到王利器先生辑录的《元明清三代禁毁小说戏曲史料》中收录了两起文武官员分别在衙署和营房张筵演戏的案件。一件是雍正六年七月江西清江知县牛元弼,“于需雨之时,并不亲身祈祷,屠宰甫禁旋开,张筵唱戏,政务不理”④王利器辑录:《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,上海:上海古籍出版社,1981年,第37—38页。,被江西巡抚布兰泰参奏,请求降旨将其革职。另一件是次年九月西藏提督周瑛“于领兵之际,擅买蛮妇,并令所辖兵丁等演戏,以供其燕乐”,得报之后雍正皇帝指示严审具奏。⑤王利器辑录:《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,第39页。很快四川提督黄廷桂上奏,查明“驻臧銮仪使周瑛,抵臧之后,竟于川省兵丁队中,择其能唱乱弹者,攒凑成班,各令分任脚色,以臧布制造戏衣,不时装扮歌唱,以供笑乐,甚失军容。”⑥中国第一历史档案馆编:《雍正朝汉文朱批奏折汇编》,第15册,第51页。可以说,雍正年间先后出台的“贱民释放令”“禁旗员入戏园看戏”“禁外官蓄伶”等一些列国家政令相互倚依、互相牵连,构成胤禛强化官场治理、严格旗员管理、释放人口活力的一套“组合拳”。这些政策的出台,虽然客观上是出于国家治理和改良风俗之目的,但却对戏曲生态产生深刻的影响。

顺治、康熙年间,对戏曲活动的干涉相对较少,雍正朝则开启了清朝大规模禁戏的帷幕。继位者对雍正戏曲政策的重申与违令者的处罚,也很大程度强化了“外官蓄伶禁令”的权威性和影响力,如乾隆三十四年十月二十一日上谕赞誉其皇考“饬禁外官蓄养优伶事”的英明:

朕恭阅皇考谕旨有饬禁外官蓄养优伶之事。圣训周详,恐其耗费多金,废弛公务,甚且夤缘生事,勅督抚不时访查纠参,虽一二人,亦不可徇隐。圣谕久经编刊颁行,督抚藩臬等并存署交代,自当敬谨遵循,罔敢违越,何以近日尚有揆义托黄肇隆代买歌童之事?岂伊等到官后,于衙门尊藏上谕,庋之高阁,全不寓目耶?一省如此,他省之未经发觉者,恐尚不少;一事如此,他事之不能由旧者,并可类推。①官修:《清实录·高宗实录》卷八四五,第19册,北京:中华书局,1986年,第303—304页。

在这道上谕中,弘历首先就强调对“皇考”外官蓄伶禁令的承续,表达对先皇的敬仰之心;然后以江西布政使揆义托建昌府知府黄肇隆代买歌童一事发覆,严申地方高级官员阳奉阴违的做法,敕令严加禁革蓄养歌童的行为。

但实际情况是乾隆皇帝自身对戏曲的喜好及其对官员、商人群体看戏采取了的某种宽容态度,②参见郑志良:《论乾隆时期扬州盐商与昆曲的发展》的相关论述,《北京大学学报》2003年第6期。而嘉庆皇帝则采取了一种更加节俭务实的施政姿态,禁戏律令又趋向严厉,显现出强烈的皇权张力。如嘉庆四年(1799)三月甲子谕内阁,对外官衙署演戏或蓄养优童的情形予以申斥:

有人条奏外省积弊四项:……一系设宴征歌,广觅优伶,另集成班,官为豢养,亦由首县承值。一宴犒赏,费数百金,陪席属员,深以为苦。甚或“蓄养优童,任情妄费”等语,所言皆切中时弊,朕所素知。……乃竟蓄养戏班,开筵聚饮,以属员之犒赉,肥优伶之橐囊,如王亶望、福崧等事,更属不成政体。③官修:《清实录·仁宗实录》卷四○,第28册,北京:中华书局,1986年,第474页。

同年五月嘉庆皇帝在阅览湖南布政使郑源璹大肆卖官、收受贿赂卷宗时,看到其供词中有“署中有能唱戏之人,喜庆宴客,与外间戏班一同演唱”等语,再谕内阁:“嗣后各省督抚司道署内,俱不许自养戏班,以肃官箴而维风化。”④官修:《清实录·仁宗实录》卷四五,第28册,第547页。实际上,郑源璹在长沙的衙署,“家属四百余人,外养戏班两班,争奇斗巧,昼夜不息”⑤姚元之编:《竹叶亭杂志》卷二,《近代中国史料丛刊》第三十七辑,台北:文海出版社,1969 年,第89页。,可见重申雍正朝“外官蓄伶”禁令之必要。

王亶望、福崧、郑源璹诸案显示不仅某些地方大员早将朝廷的“外官蓄伶禁令”抛在脑后,驻军边陲的武将也在军营中蓄养戏班、纵酒行乐,如嘉庆十三年(1808)六月谕内阁旨意中提及,伊犁将军松筠存在“容留戏班之事”,谕令“驱逐戏班人等”,并特意强调南北各路每年底都要上报自查情况,不得再犯。⑥明亮等辑纂:《中枢政考》卷一三《禁令》,道光五年(1825)刻本。不只是新疆,蒙古的王公亦渐盛“豢养优伶”之风,既有土默特贝勒挑选部落幼丁教习戏班,又有贝勒贡楚克巴勒桑和济克默特扎布相继在家搭建戏台,“挑派幼丁四十名,终日演唱”⑦官修:《清实录·仁宗实录》卷三五二,第32册,第647页。,令嘉庆皇帝颇为不满,下令热河都统伊冲阿审查。

嘉庆之后,屡有地方大员因违令在署衙或军营唱戏而被查,如:道光二年(1822),二品大员密云副都统阿隆阿,于国服之内在署演唱影戏,被革职。①官修:《清实录·宣宗实录》卷三二,第33册,第585页。

七年(1827)十二月瑞麟在营房演戏狎优,有玷官箴,着交部严加议处。②官修:《清实录·宣宗实录》卷一三一,第34册,第1174页。

十二年(1832)十二月,湖南会同县典史陆根培曾在署私演“淫戏”被革职。③官修:《清实录·宣宗实录》卷二二八,第36册,第407页。

十六年(1836),固原提督胡超“克扣兵饷,置办戏装,裁汰名粮,畜养优伶”被弹劾。④官修:《清实录·宣宗实录》卷二八一,第37册,第331页。

十八年(1838),恒庆参二品武官爱新觉罗·善英率子带领兵丁在署演唱,将其“副都统”的职务革去,并发军台效力赎罪。⑤官修:《清实录·宣宗实录》卷三一五,第37册,第915页。

三十年(1850),武职二品大员江西袁州协副将达崇阿“性好演戏,并纵容子弟演唱”被革职,发往新疆充当苦差。⑥官修:《清实录·文宗实录》卷二,第40册,第85页。

至晚清,由于国事多艰,朝廷对外官蓄伶演戏的查处已无力兼顾,时在岭南担任县令等下层官员的杜凤治,其日记显示广州的督、抚、藩、臬及海关道、粮道等衙门各种名目的演戏充斥于日常官场活动中。⑦参见陈志勇:《晚清岭南官场演剧及禁戏——以〈杜凤治日记〉为中心》,《中山大学学报》2017 年第1期。这表明雍正初年确立的外官蓄伶禁令的威严在清末已经被消解殆尽。

由上可见,从1724年“外官蓄伶”禁令的周边和后续情况看,它并不是孤立的法律文本和“历史文本”,而与禁止旗员入戏园、官员乔装入戏园等构成雍正朝整饬官员(旗员)观演行为的律法体系。由于它在雍正朝之后不断得到重申和施行,因此在管控的效度有所扩张和延展,也对戏曲生态产生深刻的影响。

三、阻断与转向:“外官蓄伶”禁令对官场演剧的影响

通常而言,事件往往是溢出原因的结果。“溢出”意味着事件的发生具有某种出人意料的效果,1724年“外官蓄伶”禁令同样是这样一宗具有“溢出”性质的意外事件。它的出现也必然会破坏某种既有的秩序,在笔者看来,其首先所破坏的正是晚明以来由士大夫主导的家乐演剧传统。

明清鼎革并未阻断家乐演剧的文化脉线,诚如顺治皇帝向洪承畴说“近来中外将吏仍蹈积习,多以优伶为性命”⑧洪承畴:《经略洪承畴奏对笔记》卷上,《丛书集成续编》第58册,台北:新文丰出版公司,1988年,第222页。。清朝初建,武将较之文官更为骄悍,纵情追求个人享乐,“在外将军、副都统及督、抚、提、镇等官,多自蓄家乐,演习歌舞”⑨余缙:《大观堂文集》卷二,《四库全书存目丛书》史部第67册,第115页。。至康熙年间,三藩平定,台湾回归,达官贵胄蓄养优伶之风更盛,官员纷纷在衙署中演剧行乐,康熙六年(1667)元宵节,潘江(1619—1702)随济宁兵河道方兆及(字蛟峰)在集市上看灯会后回到衙署饮酒、观剧,“是夕方观察招饮,署中张灯演剧”⑩潘江:《木厓集》卷二十,《清代诗文集汇编》第69册,第198页。。斯时,方兆及很可能蓄有家伶。康熙七年(1668)冬,吴江人徐釚(1636—1708)在安庆府同知程康庄的署衙中观剧,作有《寒夜署中观剧即事四首》以纪其事①徐釚:《南州草堂集》卷二,《清代诗文集汇编》第141册,第263页。。康熙十二年(1673),浙江秀水人曾王孙(1624—1699)的《漫游日记》记载八月十二日和十五日两次被时任直隶永平府知府唐敬一接入署衙中观剧②曾王孙:《清风堂文集》卷二十三,《四库未收书辑刊》第五辑第29册,第293页。。清初署衙蓄伶演剧最典型者,莫过康熙时两广总督、浙江绍兴人吴兴祚。吴在任总督期间(康熙二十年至二十八年)从江南重金购买优伶,聘请名教师来岭南教师昆曲,督署成为“家乐达曙”歌舞场。在吴兴祚的带领下,他身边的家人和幕宾都创作有传奇作品。这些戏曲作品多数被搬上红氍毹,使督府成为清初岭南昆曲活动的文化地标。③可参朱丽霞:《江南与岭南:吴兴祚幕府与清初昆曲》,《文学评论》2014年第2期。

康熙朝官员竞相蓄伶,在家乐的人数规模、伶人知名度和服装道具的精致程度上相互攀比,推高了整个社会的奢靡之风。比如苏州织造李煦之子李鼎喜好串戏,延请昆曲名师教习家乐,排演《长生殿》时,“衣装费至数万”④顾公燮:《李佛公子》,《丹午笔记》,南京:江苏古籍出版社,1985年,第179页。。更有山西平阳籍的扬州富商亢氏,“康熙中,《长生殿》传奇新出,命家伶演出,一切器用费镪四十余万两。”⑤梁恭辰:《池上草堂笔记》卷下,台南:和裕出版社,1996年,第55页。这种奢靡的风气对新政权带来不小的危害,引起了一些汉族官员的警惕,他们积极向皇帝进言,希望最高统治者下旨禁绝官员蓄养伶人的行为,刹住这股歪风邪气,如左都御史、刑部尚书魏象枢(1617—1687)在康熙七年(1668)元日向新朝提出了四项新政建议,其中之一就是“禁士大夫奢侈及蓄养优伶”⑥魏象枢:《寒松堂全集》卷六,《清代诗文集汇编》第60册,第412页。。吏部尚书、保和殿大学士魏裔介(1616—1686)也曾指出:“督抚道府身为地方之表帅(率),公然蓄养优伶,出入无忌。或视为心腹,因而招摇,或转送州县,俾其作兴,如是情弊,皆由恣情纵欲不自检制,以致蠧政害民,公务沉阁,相应请旨勅下。”⑦魏裔介:《兼济堂文集》卷十一,《清代诗文集汇编》第56册,第560页。康熙十八年,监察御史罗人琮上折陈奏:“今之督抚司道等官,盖造房屋,置买田园,私畜(蓄)优人壮丁不下数百,所在皆有,不可胜责。”⑧余良栋等:《(光绪)桃源县志》卷十三,《中国地方志集成·湖南府县志辑》第80册,第411页。在诸多上奏陈词中,翰林院检讨潘耒(1646—1708)将官员、士大夫蓄伶的危害分析得最为透彻:

士夫之家,宾客宴会多用优伶,一席之费不下数金。……大抵巨室世家,喜蓄优伶,不惜厚赀,招致伎师教演度曲。贫民生子稍秀慧者,辄入豪门鬻为歌童,稍有声价,则鲜衣怒马,藉势放纵。而此伎师者,粗晓杂艺,工于逢迎,则遂为贵人座客,关通内外,招摇生事,盖奸人之尤者也。不意此风浸寻被于都下,公私宴会,多用优伶。此辈凭藉弥高,放纵弥甚,而民间愈矜尚之。一都城之内,优伶不知几千人。因召优伶而縻费者,不知日几千金。推之天下之大,蠧国病民,盖不知其几矣。臣请严行禁止,不得于通衢广陌开设戏馆,不得用宦家职衔悬牌掌灯,犯者从重治罪。士夫之家有蓄养优伶者,以不谨处分;宴会演戏者,并加参罚,庶乎其风稍稍衰止。⑨潘耒:《遂初堂集》卷四《遵谕陈言疏代》,《续修四库全书》第1417册,第437—438页。

康熙朝官员蓄伶之风大盛,很大程度与皇帝本人对此持以宽容的态度有关。比如他第五次南巡期间,观看的戏曲表演基本就是当地高级官员、将领所提供,其中就有江宁织造曹寅、苏州织造李煦、杭州织造敖福、江南提督张云翼、京口将军马三奇、漕运总督桑额官署戏班或家乐戏班的身影,①刘水云:《幕府演剧:明清演剧的重要形态及其戏剧史意义》,《戏曲艺术》2017年第4期。由此可窥康熙对官员蓄伶态度之一斑。

雍正继位后,一改其皇考对官员蓄伶宽纵的态度,很快出台禁令,阻断了从晚明时期延续而来的文化传统,但当我们来评价1724年蓄伶禁令所带来的影响时仍须持以审慎的态度。有学者主张这次禁令“对家乐总体影响不大”②刘水云:《从借戏韬晦到节戏治吏——雍正帝执政前后戏剧理念变化及其影响》,《戏曲研究》第111辑,北京:文化艺术出版社,2019年,第166页。,也有学者认为它“断绝了传统戏曲掣肘于官方祭赛与应酬的生存机制”③王馗:《解行集:戏曲、民俗论文选》,第51页。。窃以为,评估1724年蓄伶禁令的影响,还须将这一禁令对“后雍正时代”官员群体的规训效果考虑进来。从乾隆、嘉庆、道光的谕旨、奏折中都能看到朝廷对蓄伶官员的斥责和惩处,无论是旗员还是汉官,都不再敢明目张胆地蓄养戏伶,引起的连锁反应即是晚明士大夫家乐传统被阻断。刘水云《明清家乐史》、杨惠玲《戏曲班社研究:明清家班》等研究著作,也显示康熙之后士大夫蓄养家乐的情况较之此前大为减少。

其次,1724年“外官蓄伶”禁令还导致清代高级官员戏曲消费的方式和场所发生改变。官员看戏的需求客观存在,当家乐看戏的条件被取消,那么必然生发出新的戏曲消费的渠道和方式。王馗曾指出雍正禁止官员豢养优伶,“让戏曲开始努力通过商业化的运作寻求发展。”④王馗:《解行集:戏曲、民俗论文选》,第51页。这里所言的“商业化的运作”,即是全国各大城市涌现出数量不小的戏园子,如乾隆末年的北京“城内外戏园,凡三十余所”⑤周广业:《过夏杂录》卷六,《续修四库全书》第1154册,第617页。,而同时南方的苏州“不论城内、城外,遍开戏园”⑥李光祚修、顾诒禄等纂:《(乾隆)长洲县志》卷十,《中国地方志集成·江苏府县志》第13册,第94页。。随着各地戏园子的兴起,朝廷又开始颁布禁止官员去戏园看戏。如:乾隆元年(1736)给事中德山请禁旗人入园看戏,理由就是“原奉世宗宪皇帝俞(谕)旨严禁”,弘历批示“照旧例禁止”⑦丁淑梅:《中国古代禁毁戏剧编年史》,重庆:重庆大学出版社,2014年,第369页。;二十七年(1762)重申禁止“八旗当差人等”前往戏园看戏;⑧延煦:《台规》卷二十五《五城》,《故宫珍本丛刊》第316册,海口:海南出版社,2000—2001年,第369页。四十一年(1776)员外郎德泰赴园看戏,被参革送部,杖一百,再颁禁旗员入园看戏谕旨。⑨黄恩彤:《大清律例按语》卷六十五,道光十四年(1834)刻本。

嘉庆朝重申旗员、官员入园看戏禁令的次数明显较之乾隆朝为多,如:嘉庆八年,上谕步军统领衙门和五城巡城御史,严查“官员改装潜往”外城戏园看戏的行为;⑩延煦:《台规》卷二十五,《故宫珍本丛刊》第316册,第375页。十一年(1806),上谕对八旗官员着便装私入茶园戏馆事予以究治⑪同上,第376页。;十三年(1808)四品旗员椿龄“擅敢不戴顶帽,出城听戏”,被革职发往伊利充当苦差;⑫官修:《清实录·仁宗实录》卷一九七,第30册,第610页。十六年(1811)六月,上谕训斥“官员侍卫等,如不戴帽轻入市廛者,尚当加以惩处,又何况挟优弛逐,混入戏园,甚至日暮忘返。”⑬官修:《清实录·仁宗实录》卷二四四,第31册,第301页。从乾嘉时期不断上谕申饬旗员、外官看戏的情形,也说明这个群体乔装入园看戏时有发生。如果说这批官员入园看戏都是因为个人蓄乐受阻的结果,未必都符事实,但朝廷反复申禁官员蓄伶,则是他们进入市廛看戏的现实语境。

在蓄伶禁令的高压态势之下,官员的戏曲消费需求并未因此而消解,他们为满足自身看戏需求,除了乔装潜入戏园外,还有一个途径即是借用行会或商团的会馆进行团拜演剧。清中叶以后,南北大都市、区域中心城(镇)、港口城市,都建立了大量的会馆,而中、大规模的会馆中基本建有戏台,如汉口山陕西会馆有7个戏台。以会馆为演剧空间,由商人(行会)提供演戏、看戏的便利,这无疑是官员利用自身权力,将看戏的需求向商人群体所盘踞的资源空间延伸的最佳选择。因此,一些官员的日记频频记录他们应邀去会馆看戏的记录。如河南漕运使李钧在道光十七年(1837)四、五月间,多次和同僚在会馆看戏:四月二十七日,登州知府张輶(字幼轩)在天和会馆,请李钧及新授陕西兴安府知府郭维暹(字仲昭)等人“观剧数折”。五月十一日在文昌会馆,李钧请楚翘夫子观剧。五月十四日李云浦请李钧在汇元堂观剧,饭后拜客。①李钧:《转漕日记》卷四,《续修四库全书》第559册,第801—804页。

至晚清,官员假借会馆演剧之风更盛,如同治四年(1865)陕西布政使林寿图于本年春间,“在福建会馆,邀集同官,演戏数日”而遭人弹劾。②官修:《清实录·穆宗实录》卷一四五,第48册,第412页光绪二十年(1895)邮传部任职的孙宝瑄(1874-1924),在其《忘山庐日记》中多次记载去湖广会馆、全浙会馆和徽州会馆看戏:二月初一日“往湖广馆观剧,夜四鼓乃归”;二十四日“诣全浙馆团拜,观剧,甚有情致。夜演《梦游上海》,灯彩缤纷”;三月初四日,“午后诣湖广会馆己尹团拜,演戏”;二十四日,“全浙馆同乡接场演剧,逮暮而止”。③孙宝瑄:《忘山庐日记》,上海:上海古籍出版社,1983年,第38—50页。《忘山庐日记》所折射的是晚清官员会馆请戏、观剧的常态,同期另一位重臣翁同龢(1830-1904)在日记中也记录了这种官场时尚。尽管这位历任户部、工部尚书和军机大臣的翁同龢自言并喜欢看戏,但其日记中至少记录30次去会馆听戏的情形,涉及的会馆有安徽会馆、湖南会馆、休宁会馆、粤东会馆、江苏会馆、河东会馆以及其他行业性的会馆(文昌馆、财盛馆、天和馆、福寿堂等)10余家。他曾借安徽会馆为母亲祝寿演剧,赴宴宾客二百余人,④翁同龢著、翁万戈编、翁以钧校订:《翁同龢日记》,第二卷,上海:上海辞书出版社,2019年,第794页。主客两欢。从《转漕日记》《忘山庐日记》《翁同龢日记》来看,官员假座会馆请客、看戏几成官场风气,以致翁同龢感概道:“近来士大夫专以此为乐,一出新戏费至五十金,可以知风尚矣。”⑤翁同龢著、翁万戈编、翁以钧校订:《翁同龢日记》,第六卷,第2547页。

总之,1724年外官蓄伶禁令阻断了晚明以来士大夫蓄养家乐的传统,催生出官员由家乐堂会演变为赴戏园、会馆看戏的新潮流。这种变化无疑是禁饬官员蓄伶事件的意外结果,蕴含着整个时代的戏曲消费方式转变的力量和方向,给清代剧坛的进程带来深刻的影响。

四、权力与规训:1724年“外官蓄伶”禁令的历史意义

1724年颁布的“外官蓄伶”禁令是雍正在位十三年间最核心的一条禁戏令,显现出国家立场、吏治风貌和央地互动的独特历史意义。

第一,这场禁令及其后续纠察是“肃吏治”和“移风俗”两项新政叠加的整风运动,彰显强烈的“国家立场”。“肃吏治”的意图不难看出,而“移风俗”则是作为新即帝位的胤禛从国家治理层面所作出的重要举措。至雍正即位,满清问鼎中原已近八十载,疆域辽阔、国富民安,享乐奢靡之风日盛,尤以高级官员和将领为甚,对此这位新君深感不安。翻阅《世宗宪皇帝上谕内阁》,触目可见他关于净化大清风俗的指示:谕礼部,“致治之要,首在风化。移风易俗,莫先于鼓励良善。”①胤禛:《雍正上谕内阁》卷四,《景印文渊阁四库全书》第414册,第49页。谕盐政官员,“国家欲安黎庶,莫先于厚风俗。厚风俗,莫要于崇节俭。”②胤禛:《雍正上谕内阁》卷十,《景印文渊阁四库全书》第414册,第101页。谕九卿,“治道莫尚于风化。……朕即位以来,拳拳以敦教化,励风俗为务。”③胤禛:《雍正上谕内阁》卷三十,《景印文渊阁四库全书》第414册,第264页。不仅如上,雍正三年四月十二日,胤禛去盛京祭祀先祖,看到城内“酒铺即有千家,平素但以演戏饮酒为事”,有些官员“竟有终年不一至衙门者”④胤禛:《雍正上谕内阁》卷三十一,《景印文渊阁四库全书》第414册,第272页。,极为生气。他认为无论民间演戏还是官员蓄伶自娱,皆是一种浪费奢靡的行为,“天下人民务本重农,力行节俭,而聚众演戏诸事,更属奢靡浪费。”⑤胤禛:《雍正上谕内阁》卷三十二,《景印文渊阁四库全书》第414册,第279页。故以身作则,“万机余暇,罕御声色”⑥昭梿:《啸亭杂录》卷一,何英芳点校,北京:中华书局,1980年,第12页。,也反对打着万寿庆典的名义演戏娱众,“若有指称万寿,建立经坛,或聚集梨园,喧哗糜费者,此皆生事不安本分之徒”⑦《雍正上谕内阁》卷五十六,《景印文渊阁四库全书》第414册,第601页。,表现出与康熙朝完全不同的治国理政风格。

由此不难看出,外官蓄伶禁令彰显中央与地方政府、精英阶层或乡村宗族完全不同的“国家立场”,让我们在审视雍正年间连续颁布的禁旗员入园看戏、内城禁设戏园和禁限外官蓄伶等律令时,更容易体会到胤禛维护清朝长治久安的用心。比如,禁旗员入园看戏、内城禁设戏园,就是为了防止旗员沉湎享乐而荒废了清语和骑射的看家本领,因此《大清会典事例》规定:“凡旗员赴戏园看戏者,照违制律杖一百,失察之该管上司交部议处;如系闲散世职,将该管都统等交部议处。”⑧昆冈等修、刘启端等纂:《大清会典事例》卷八二九,《续修四库全书》第810册,第159页。这样的“制律”对八旗子弟和官员的管限不可谓不严格。同样,外官蓄伶禁令则是对体制内的高级官员予以限制,防止他们沉湎蓄伶看戏而失德荒政。总之,旗员作为满族统治群体的核心,而道府以上的高级官员则是清廷文官系统中的“关键少数”,抓住了这两类人并使之保持纯洁性和战斗力,将是清朝政权长治久安的关键。在此意义上,1724年外官蓄伶等禁令既是国家意识形态建设和控制语境下的人才之争,同时也是满汉文化主导权之争。

第二,“外官蓄伶”禁令折射出一种国家与官员之间规训与反规训的权力关系。顺治朝,江山未固而百废待兴,朝廷的主要精力尚未顾及在职官员(将领)是否蓄养戏班。康熙朝虽说国家形势向好,但玄烨本人于戏曲持有一种较为宽容的态度,一定程度推高了官员蓄伶的风气。正是目睹了前朝各色官员骄奢淫逸的所作所为,雍正即位后迅速祭以重拳,以文臣按察使白洵和武将总兵官闫光炜为反面典型,在全国范围内开展整饬外官蓄伶之运动。

在戏曲文化史上,禁演与演出总是呈现如影随形的关系。朝廷的禁令并不意味着一劳永逸,官员突越禁令私自演出的情形时时发生,否则也不会在清朝历代皇帝的硃批奏折中反复申禁,并直接点名那些违禁(甚至是涉案)官员和将领。例如,雍正三年二月初三日,湖南巡抚王朝恩上折子表忠诚,并未提及自己蓄伶改正的情况,但雍正毫不客气地告诫他:“亟当小心勤慎,声色娱戏最能废事,岂膺封疆责任者所宜?”①鄂尔泰等编:《雍正朱批谕旨》,第七册,北京:北京图书馆出版社,2008年,第33页。于此可知,王朝恩也曾在官署蓄养过伶人供己娱乐。针对皇帝的朱批,王又于同年四月初三日予以回应:“朱谕谆谆,惶愧之下,无地自容。臣自思从前声色戏娱之事,自皇上登极以来,早已屏绝。上年陛见时,曾经奏明,况今身为巡抚,任大责重,岂可复耽逸乐?”雍正批示:“闻尔蓄养女优,乃废事坏名之举,故有前谕”②同上,第36—37页。,重申“家有优伶,即非好官”的官声评价理念和标准。此后的乾隆朝,不少官员都在任期间蓄养戏班③刘水云:《幕府演剧:明清演剧的重要形态及其戏剧史意义》,《戏曲艺术》2017年第4期。,典型者莫如毕沅,他认为文人“自有文章留正气,何曾声妓累忠忱”,因此“家蓄梨园一部,公余,便令演唱。”④陈康祺:《郎潜纪闻四笔》卷二,北京:中华书局,1997年,第33页。有充分的证据表明毕沅在西安、河南、湖北巡抚期间都蓄养有家乐,经常和幕僚看戏消遣公务之余的闲暇时光。⑤陈志勇:《毕沅幕府与清中叶西安的秦腔秦伶》,《戏剧艺术》2020年第1期。可见,清廷对官员蓄伶禁令的重申与官员衙署蓄伶演剧之间,形成一种规训与反规训的权力关系。因此,我们在重审1724年雍正禁饬“外官蓄伶”事件的意义时,既没有必要低估此禁令在当时及后世所产生的威慑力,尤其对清代官场生态所产生的影响,但亦没有必要夸大其对官员蓄伶以及在衙演戏的约束力。

第三,“外官蓄伶”禁令体现了中央与地方在戏曲管理上的互动关系。在禁戏史上,很多时候是以地方行政长官的告条、通告的面目出现,它行使的是文化管控的地方权限,而以皇帝名义发布的谕旨充斥着国家权力的强大张力,二者之间的权力属性和政策涵涉都有很大的区别。正因如此,王利器先生在辑录《元明清三代禁毁小说戏曲史料》一书时,将禁戏史料分为“中央法令”和“地方法令”两大类,这无疑是极具学术眼光的。

在翻检体量庞大的朱批奏折时,多数时候皇帝仅仅批阅“知道了”三字,少数上升为全国性的政令,通过内阁(后为军机处)下发各地遵照执行,如乾隆八年(1743)江西巡抚陈宏谋请定俗乐、禁淫词小说以裨风化折,⑥丁淑梅:《中国古代禁毁戏剧编年史》,重庆:重庆大学出版社,2014年,第381页。四十一年(1776)江苏巡抚杨魁查缴伪书籍折,⑦中国第一历史档案馆编:《纂修四库全书档案》,上海:上海古籍出版社,1997年,第538页。都是如此。与此不同,1724年的蓄伶禁令展示的是清廷在全国范围内,由上而下地禁止官员蓄养戏班、伶人,甚至将署衙演戏行为也归于禁止之列,其行政的效度和范围都不是地方性法规可比拟的。

在外官蓄伶禁令的执行环节,其实还存在一个央、地双方不断试探和规范边界的互动过程。比如,上文提及雍正六年(1728)七月,江西巡抚布兰泰参奏将旱期求雨不力而张筵唱戏的清江知县牛元弼革职,甚至提议将其上级知府也一并革除。布兰泰本以为严格处罚这类因听戏荒嬉误政的官员会得到圣上的嘉许,谁知雍正帝却认为他越例,“几有作威作福之意”⑧官修:《清实录·世宗实录》卷七一,第7册,第1062页。。显然,雍正皇帝对于官员在署衙演戏是存有一定限度的容许空间,而此作为地方要员的布兰泰却存在理解上的偏差。后来,嘉庆皇帝在查办郑源璹案件时也表示:“民间扮演戏剧,原以藉谋生计。地方官偶遇年节,雇觅外间戏班演唱,原所不禁。若署内自养戏班,则习俗攸关,奢靡妄费,并恐启旷废公事之渐。况朕闻近年各省督抚两司署内教演优人,及宴会酒食之费,并不自出己资,多系首县承办。首县复敛之于各州县,率皆脧小民之脂膏,供大吏之娱乐,辗转苛派,受害仍在吾民。”①官修:《清实录·仁宗实录》卷四五,第28册,第547页。可见嘉庆皇帝在严厉禁止外官蓄养戏班的同时,也给地方官员开了一道后门,即在偶遇年节时雇觅外间戏班演唱是允许的。

由上可见,1724年外官蓄伶禁令充斥着权力与规训的气息,在对官员行为限禁的背后,隐藏着最高统治者严肃吏治、端正风俗、强化中央权威的国家意图。当然,在实现这些意图后,禁令的颁布者又给予管控对象一定的游移空间,期以形成权力与规训之间的平衡状态。这种权力互动关系,不仅赋予了历史事件更多的意涵,同时也成为解读此条禁令意涵的宏阔视角。

结 语

中国古代的禁戏史,以有清一代最为繁苛,而奠定清朝禁戏基调的是雍正和乾隆两朝。归纳而言,雍正朝解决的是演戏与看戏基本面的问题,涉及意识形态、国家稳定和社会基础,核心是“建构秩序”;而乾隆朝更多解决的是戏剧细节的问题,涉及剧本内容、演出形态和传播接受等层面,更多呈现为“完善内部”的总体特征。嘉庆及之后几代,基本是延续雍、乾两朝的禁戏制度,呈现重申、强化或略有扩展的面貌。可以说,在国家层面的禁戏制度建设上,雍正朝最为特别,具有开创清朝戏曲管控格局的独特意义。

在雍正朝“释放贱民令”“禁旗员入戏园”“禁丧葬演戏”等与戏曲有关的律令中,1724年“外官蓄伶”禁令最具时代性,彰显强烈的“国家立场”和政治色彩。它不仅含摄的人员层次高、涉及范围广,而且还蕴含着最高统治者的治国理政思想、中央与地方互动关系、政治与戏曲生态变迁等多个层面的话题。故而,在审视此禁令时,需要前后左右看。所谓“前后看”,是指从时间的维度审视“外官蓄伶”禁令出台之前和之后署衙演剧的变化,通过将此禁令放置士大夫蓄伶的纵向历史轴线上来描绘它的演变轨迹,以此反观禁令对戏曲史演进脉络所产生的深层次影响。所谓“左右看”,是指从同期其他类似禁令的角度,综合评估“外官蓄伶”禁令对官场生态所产生的作用。这种回望前瞻和左顾右盼,更便于触摸到雍正“外官蓄伶”禁令作为历史“事件”的时代背景和政治内涵,找到其“文本”意义生成的特殊语境。

过去关注1724年“外官蓄伶”禁令的主要是一些戏曲研究者,他们多从戏曲史或禁戏史的角度评估这一事件的历史影响,或认为此禁令阻碍戏曲发展,②丁淑梅:《清代演剧禁治与禁戏制度化研究》,北京:中国社会科学出版社,2020年,第80页。或持相反的意见③刘水云:《从借戏韬晦到节戏治吏——雍正帝执政前后戏剧理念变化及其影响》,《戏曲研究》第111辑,北京:文化艺术出版社,2019年,第153页。。事实上,1724年“外官蓄伶”禁令作为一宗历史事件,它已经溢出戏曲史、禁戏史的视域,而成为一个具有丰富内涵的历史文本,期待更多研究者从不同的角度予以解析或阐释。