苏南传统村落数字化保护与发展探究

蒋彤 刘苏文

摘 要:随着城市扩张和工业的发展,传统村落逐渐衰落消亡,而大数据、人工智能的崛起,促使数字化保护成为保护传统村落的有效途径。探究数字技术引入苏南段传统村落保护的意义,以及传统村落数字化保护的现状,如数字信息滞后、顶层设计匮乏、文化产业活力待提升等,并针对苏南段大运河沿岸传统村落的数字化保护与发展路径进行探究。

关键词:传统村落;苏南段;数字化保护

传统村落又称古村落,拥有丰富的文化与自然资源,同时每一个古村落又具有地方性,有其独特的历史文化价值。随着数字信息技术的高速发展和国家对传统文化的保护,顺应时代需求,应用数字化平台成为保护传统村落的有效措施。目前,数字化平台的遗产保护还处在上升阶段。本文围绕典型的苏南传统村落如何依托数字技术实现有效保护和合理发展进行探讨。

一、传统村落数字化保护的现状

保护和发展古村落是一项复杂的系统工程。中国传统村落形态各异,文化内涵丰富,地域特征明显,呈现出容量大、来源多、类型多等特点,是典型的大数据。随着数字信息技术的高速发展和国家对传统文化保护、利用及创新发展需求的变化,数字技术的应用成为信息化时代保护与传承传统村落的重要方式。传统村落数字化保护既能将村落中的物质数据以及文化遗产等信息长期储存于信息世界中,又能实现对古村落文化遗产的保护与宣传。数字技术运用于传统村落保护已成为大趋势,但仍存在一些问题。

(一)数字化信息滞后

首先,中国传统村落数量多,分布广,中国传统村落的地理位置和地域文化具有差异性和独特性,村落风貌的形成受到当地自然环境、人文社会等因素的影响。当前,在信息数据采集和管理方面还没有一个系统的框架体系和规范的管理模式,导致形成大量的信息孤岛,限制了村落数据的管理与分析、信息资源的整合与共享。

其次,目前国内对于传统村落的保护工作仍以人工操作与二维数据为主,存在信息不全面、失准、更新慢、存储和管理效果较差等问题,影响传统村落保护与修复工作的后续开展。传统村落的物质信息通常以纸张方式进行储存,非物质信息通常以口口相传的方式掌握在村内的老人或传承人手中。利用数字技术可以有效提高传统村落信息储存管理的效率,但如何将相关信息进行有效关联与统一管理,并对后续信息进行及时更新和完善仍需要继续探究。

(二)缺乏顶层设计

首先,在信息时代,数据的有效传递和广泛共享是其基本特征,而在传统村落保护中,数据受到部门和专业的分隔,数据库彼此独立。另外,一些村落的基础地理数据是涉密数据,没有体制机制的支撑,难以实现数据的有效共享。其次,传统村落数字化研究涉及跨学科,但各学科间研究结果缺乏关联性,还需要多个学科的深度融合和技术方法的广泛协作,才能系统地实现传统村落数字化。最后,数字化保护需要大量资金和高素质的人才支撑,但目前资金和人才支持不足,制约了数字化保护工作的开展。

(三)文化产业缺乏活力

我国十分关心基层文化建设工作,促使传统村落保护向着更高的文化层面发展,推进实施了一系列数字化文化工程,但有些项目实施过程中一定程度上忽视了村民的主体参与性。在数字化应用中也会出现缺少与用户的互动、计算机虚拟场景无法与观众产生共鸣的情况。传统村落中的农产品、非遗文创是以现代商业经营理念和文化创意赋能传统产业,可有效推动产业发展,助力乡村振兴,但实践中数字化产品出现缺乏村落特色和文化价值的问题,如一概使用水车、廊桥、牌坊等元素,或每个村落一时都风靡某种“网红”产品。

二、数字技术引入苏南段传统村落保护的意义

(一)数字化保护的纪实性与永久性

传统村落蕴藏着丰富的历史信息和文化景观,兼有物质与非物质文化遗产的特性,是一种不可再生的珍贵资源。首先,传统村落中现存的建筑风貌和村落选址布局具有易损坏、不可恢复性。建筑是人居住和使用的空间,除了经历自然历史的冲刷外,也受到人为因素的影响,必须不断修缮甚至更新,因此村落建筑斑驳而丰富地呈现着它动态嬗变的历史进程。数字技术具有高度还原性和永久保存性,可以在精准记录数据的基础上,将村落格局及建筑不同时期的变化记录下来,不再是静态的保护方法和措施,且是活态的、立体的。同时,基于数据的灵活修改性,后期可不断对已有保护成果进行有效更替和内容补充,并可将缺失的资料实现还原和重建,为传统村落传承和发展创造有利条件。其次,传统村落拥有的独特历史记忆、俚语方言、生活方式等精神遗产,也是村落保持传统、富有生命力的根源之一。村落出现“空心化”导致文化逐渐流失,一些非物质文化遗产缺少传承人。数字技术可以将现有文化遗产记录并加工,利用互联网有效保存信息,并实现传播和共享资源,大大节约成本和时间,同时吸引年轻人学习传承。

(二)数字化保护的直观性与跨时空性

传统村落分布广泛,数量庞大,始建年代久远,经历了更新迭代,村落的一石一树都有着鲜明的地域特色,因此村落的研究与发展受到时间和空间的限制。首先,在数据存储方面,可将村落的布局、空间、环境、纹样、声音、文字等信息以数字化形式存储记录在数据库与展示平台,通过多样的技术形式真实生动地再现场景,研究数据成果之间也可以实现相互联通。例如,中国传统村落数字博物馆集中展现了中国各个传统村落及其丰富的文化遗产和孕育的农耕文明,专馆分为全景漫游、三维实景、图片、视频、美文、口述史,用不同方式展現中国传统村落的文化魅力。其次,在传播方面,传统媒介和新兴媒介融合发展,使传播渠道、传播主体更加多元且传播内容更加丰富。在体验方面,数字技术使传统的空间可提供交互式体验,观众可在虚拟场景中线上观看乡村、“云游”乡村,且线下空间介入数字技术也能为观众带来沉浸式体验。随着智能设备和传感技术的发展,文创产品也越来越具有互动性,激发大众对数字文创产品的热爱,赋予了传统文化新的时代元素和意义。

三、苏南段传统村落数字化保护与发展路径

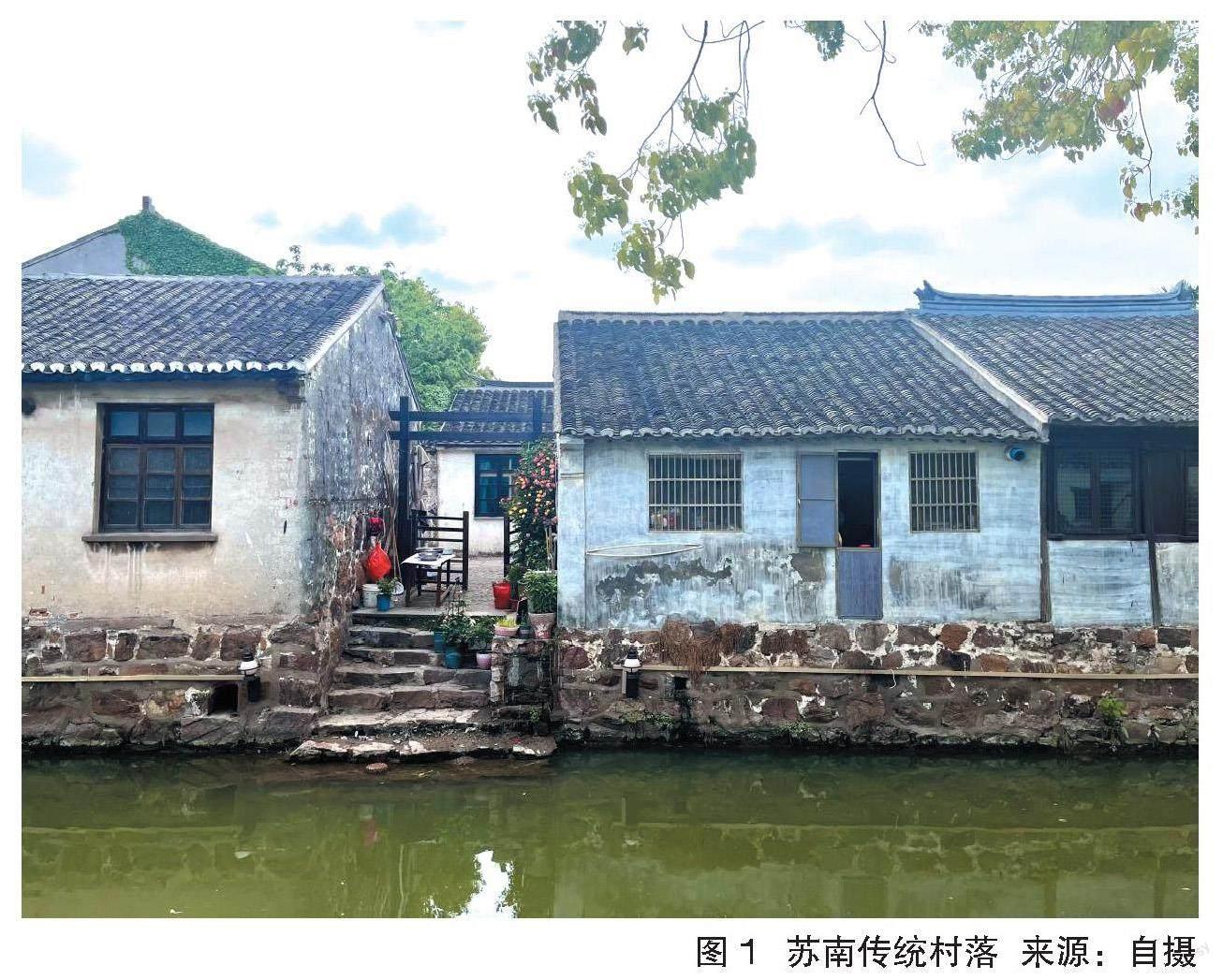

江苏文化历史悠久,地理环境优越,社会经济发达,江苏村落呈现南密北疏的特征。苏南通常是指江苏省境内长江以南的部分,主要指苏、锡、常地区。苏南传统村落皆以吴文化为根基,有其鲜明的地方文化特征,拥有丰富多样的传统资源及历史遗存,是鲜活而有生命力的传统文化遗产(图1)。通过数字技术科学系统把握苏南传统村落的差异与共性,针对不同传统村落的价值特色要采取针对性的保护发展方式,避免保护发展模式的单一化;苏南地区也存在一些相对集中的村落区域,应注重其整体格局风貌的保护。

(一)苏南传统村落数字化平台顶层设计

数字化保护传统村落需要从多个方面进行顶层设计,以保障数字化保护工作的顺利开展和质量。首先要加强建立数字化保护法律法规保障,制定统一规范标准,便于管理和共享。如苏州遵循“全面保护古城风貌”的方针,即保护、利用与发展相辅相成,确立了分层次、分年代、分系统的保护思路和技术方法,打造的环古城河风貌保护带,将平江路、中国昆曲博物馆等48个运河沿线历史文化景点串联,真正做到让大运河文化遗产“活”起来。其次要建立数字化保护团队,建设资金保障制度,构建跨学科协同的数字化采集与管理平台,使数字化保护成为一种可持续的发展方式。

(二)搭建数字化数据库

全面采集和留存信息数据是传统村落保护最关键、最基础的环节,也是科学开展后续保护工作或进一步进行展示传播的前提。传统村落数字化保护与开发基于信息科学和计算机技术有多种数字化保护手段,当前研究和应用的主要包括图形图像采集和空间数据获取等。一是图形图像采集技术,即通过拍照、摄影、平面扫描等方式,记录村落景观、民居古建、文物外观等静态画面,以及民俗表演、生产生活等动态场景。这类技术应用较早,运用广泛,操作相對简易,但采集效果相对扁平,更加立体的效果需要三维空间数据获取技术的加持。二是三维空间数据获取技术,主要包括卫星定位系统、地理信息系统和遥感等理论与技术,同时结合计算机技术和通信技术。传统村落是“活的遗产”,村落空间不仅仅是自然空间,还包括社会空间、文化空间、公共空间,应考虑对村落周边环境和地域文化景观及大量地域性非物质文化遗产进行整体保护,更应考虑传统村落的社会网络结构及其在当代社会的适应性转变。通过遥感卫星图像,可获取历史农村聚落空间数据。近些年兴起的无人机倾斜摄影技术可进行大范围数据采集,运用无人机搭载1台正射相机和4台倾斜相机,在村落上方进行全面拍照,获取不同角度的村落实景地物信息。三维激光扫描技术可针对建筑、构件、文物进行小范围“扫描”式测量,获取物体表面密集的三维坐标数据,再将数据导入加工形成最后的三维模型。充分发挥不同数字技术的优势并进行整合和运用,是目前的发展趋势。

(三)数字化促文化产业活态化

对于传统村落还需将其物质文化遗产和非物质文化遗产活态利用。其一,建设传统村落数字化博物馆,增强网络化的文化交互体验。对苏南段传统村落分布图、动态数据信息、相关政策文件和文化特点等进行数据采集,同时借助多媒体、虚拟现实、3D全息投影等数字化展示技术开发相关趣味游戏和交互式应用,了解不同城市的非遗文化与技艺,以数字形式让文化“活起来”。例如,位于苏州博物馆的“苏色生活馆”以时间节气为主题,通过全方位LED屏营造沉浸式的数字智能化色彩通感空间,演绎了二十四节气下苏州独有的传统民俗、文化、艺术、生活。人们通过多模态形式感受,生发对历史、艺术、非遗文化及人文生活的思考。其二,建立苏南传统村落数字化数据库和信息化平台,利用数据库技术、信息模型技术、多源遥感技术和地理信息技术等,采用交互式数字化保护的方法,有利于长久有效地储存、共享和更新信息,为数字化保护的跨媒介发展和信息互动也提供了数据基础。其三,围绕苏南段运河沿线传统村落文化遗产,衍生数字化创意产品。通过大数据分析公众的文化需求,结合当地文化特色,如苏州的苏绣、无锡的惠山泥人、常州的留青竹刻等,衍生品牌形象、手工艺品等文创产品进行销售,将产业与文化传播相结合,扩大非遗文化与产品的广度与深度。对于村落古建筑、木雕、窗花或当地流传的历史遗迹等,可采用3D激光扫描技术,同时结合结构拆解、细节放大等三维动画功能,生动展示文化遗产的结构、色泽、纹理等形态特征。苏南段村落的传统戏剧、民间艺术、民俗等非物质文化遗产,可以通过微电影、创意动画等形式记录并加工,提升大众对苏南村落非遗的认知与审美情趣。

四、结语

随着数字技术创新,智能化深入发展,传统村落数字化保护已成为必然趋势。针对不同空间内容可采取不同的数字化保护方法,让传统村落保护工作高效地实施发展。本文从数字化保护的现状及意义的角度出发,探究苏南段传统村落数字化保护与发展。数字化保护既能保留历史文化和传统建筑的文化价值,也是传统文化与现代科技相融合的有效途径,是实现传统文化可持续发展的有力保障,但其中仍然有许多问题需要进一步深化和实践,如数字信息的动态更新和现有平台的日常维护,各部门之间的协作和与村民群众互动等,需要全社会不断地创新探索。

参考文献:

[1]邵希炜.大运河江苏段历史文化名城名镇名村保护实践[EB/OL].(2019-08-26)[2023-05-26].http://www.ce.cn/culture/gd/201908/26/t20190826_33008531.shtml.

[2]梁静,汤茗喆.传统村落建筑风貌的数字化保护方法研究[J].低温建筑技术,2022(2):34-38,46.

[3]郑文武,刘沛林.“留住乡愁”的传统村落数字化保护[J].江西社会科学,2016(10):246-251.

[4]刘籼姣.我国传统村落文化保护须用好“互联网+”[N].光明日报,2016-01-03(8)

[5]中国建设报.大运河江苏段历史文化名城名镇名村保护实践[EB/OL].(2018-03-15)[2023-05-31].http://grandcanaltravel.com/article?id=1742.

[6]解怡宁,李伯华,刘沛林,等.基于地理信息平台的传统村落数字化保护研究[J].资源开发与市场,2023(4):506-512.

[7]张洪吉,罗勇,刘慧,等.我国传统村落数字化保护技术研究现状与展望[J].资源开发与市场,2017(8):912-915.

作者简介:

蒋彤,常州大学硕士研究生。研究方向:环境艺术设计。

刘苏文(通讯作者),常州大学副教授,硕士研究生导师。研究方向:环境艺术设计。