中国草原生态价值及时空动态格局

李佳慧,黄麟,樊江文

(1. 中国科学院地理科学与资源研究所, 资源与环境信息系统国家重点实验室,北京 100101;2. 中国科学院大学,北京 100049;3. 中国科学院地理科学与资源研究所, 陆地表层格局与模拟重点实验室,北京 100101)

草原覆盖了约40%的地球表面[1-2],在农牧业发展、生物多样性维持、气候和水文调节以及全球生物地球化学循环中发挥着关键作用[1,3]。天然和半天然草原为人类提供了广泛的物质和非物质利益,比如食物和原材料供给、防风固沙、水供给和调节、碳固存、降温增湿、微气候调节、授粉以及系列文化服务[2,4-6]。肉类、乳制品和羊毛等草畜产品是草原提供给人类最重要的生态系统服务[7]。天然草原拥有丰富的生物多样性,自然繁育并为大量草原动物、植物物种提供了栖息地[8-9]。草原文化服务是人们通过精神满足、认知发展、思考、游憩娱乐、美学体验等从草原生态系统中获得的非物质利益[7,10]。半干旱地区的草原在调节土壤侵蚀、涵养水源与碳汇等功能方面甚至比森林更有效[11-12]。

天然草原多分布在土地经济效益相对较低的地区[13],因此,过去常常忽视草原的重要性,草原的地位与价值被低估[14]。比如,土地恢复和保护往往以牺牲草地为代价[15],在可持续发展目标、《联合国气候变化框架公约》和《生物多样性公约》等全球政策中都没有明确提及草原[7]。气候变化和人类活动导致大量天然草原退化,尽管退化率极高,但仅有8%的草原和稀树草原生物群落得到了保护[7]。近些年,草原提供生态系统服务的价值逐渐得到认识[13],防治退化成为实现爱知生物多样性目标和可持续发展目标必须解决的一项重大挑战,也是联合国生态系统恢复10 年(2021-2030 年)的核心问题[7]。故而,退化草原的恢复需要考虑加强多种生态系统服务之间的协同,以满足所有利益相关者的需求[16-18]。

保护、恢复和可持续管理草原生态系统,就需要全面清晰地认识到草原生态系统的价值,并制定相关的政策以达到预期目标[14]。需要对草地退化的严重程度及其对生物多样性和生态系统价值的影响进行标准化评估,并确定何类何种保护和恢复方案最能满足利益攸关方群体的需要[19-20],生态系统服务功能及其价值理论与方法体系的发展完善为此提供了新的思路与途径[21]。生态价值(生态服务价值)即通过货币化手段量化生态系统为人类提供的产品与服务价值[22],将生态系统与社会经济系统紧密联系起来。已有大量研究开展了不同时空尺度下草原生态服务价值的核算,谢高地等[23]最早通过当量系数法核算了中国草原生态价值,姜立鹏等[24]利用植被覆盖度、生产力等遥感参数分析了中国草原生态价值的空间分布,刘洋洋等[25]结合遥感监测、模型模拟估算了中国草原生态价值。

然而,已有研究所采用的核算指标多忽略了生物多样性维持、非物质文化价值等,少有研究系统全面地开展全国尺度的草原多重生态系统服务价值时空演变评估;更重要的是,没有根据草原生态价值变化提出相应的优化提升策略。本研究通过构建综合的草原生态价值评估指标体系,分析了中国草原生态价值时空分异格局及其近20 年时空演变态势,探讨了防风固沙、水源涵养、牧草供给以及碳固定等核心生态价值的变化状况,并依据动态变化类型的不同组合开展了草原生态系统保护、修复的类型区划及提出了生态价值提升的分类策略,可为评估草原质量变化、制定草原生态保护与修复措施优先级以及提升其生态价值提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 数据收集与处理

草原类型与空间分布数据来源于第三次全国国土调查。2000-2020 年各省林草旅游与休闲产业旅游收入统计数据来源于《中国林业与草原统计年鉴》,缺失值通过滑动平均法进行插值。

植被净初级生产力与蒸散发数据分别来自MOD16A2 和MOD17A3 数据产品(https://Ipdaac.usgs.gov/),空间分辨率均为500 m。利用2000-2020 年的MODIS NDVI 数据(https://Ipdaac.usgs.gov/)计算半个月尺度的植被覆盖率,空间分辨率为1 km。

2000-2020 年日均风速、降水量、气温、日照时数等国家气象台站数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn),采用ANUSPLIN 法[26]对气温与降水量进行插值,采用Kriging 法[27]对风速进行插值。

物种分布数据来自世界自然保护联盟(International Union for the Conservation of Nature, IUCN)(https://www.iucnredlist.org/),包括哺乳类、两栖类、爬行类的空间分布,鸟类数据来自国际鸟盟官网(https://www.birdlife.org/)。空间数据属性表包含物种学名、出现概率、季节性频率、数据编译或修改的年份及濒危等级等。其中,濒危等级包括极危、濒危、易危、近危和最不受关注等类型。物种多样性数据来自全球陆地脊椎动物丰富度数据集(https://biodiversitymapping.org/),仅包含本地现存物种的丰富度,空间分辨率为10 km。

土壤数据来自1∶100 万土壤类型图及其属性表,雪盖数据来自中国雪深长时间序列数据集,均下载自国家青藏高原科学数据中心(http://data. tpdc. ac. cn/)。数字高程模型(digital elevation model, DEM)数据来源于SRTM3 V4.1 数据集,空间分辨率为90 m。

将不同空间分辨率数据通过重采样统一至相同空间分辨率进行统计分析,得到10 km 分辨率的草原生态价值空间分布数据。

1.2 核算方法

借鉴生态系统生产总值(gross ecosystem product, GEP)理论[22]构建草原生态价值核算指标体系,包含供给、调节、文化3 个类别、9 个核算指标(表1)。首先量化不同服务项的物质量,然后选取市场价值法、替代成本法、影子价格法等不同方法量化价值量。价值参数的选择参考相关标准[28-29]、文献[22]与统计数据,利用价格指数将不同年份的单位价值统一到2020 年,用2020 年不变价格计算近20 年的生态价值。

1.2.1 供给价值 牧草供给量通过草原类型、净初级生产力(net primary productivity, NPP)以及地上地下生物量关系进行换算,并利用牧草市场价格量化其价值。

式中:Qf为年牧草供给量(kg),NPP为净初级生产力(kg C·km-2),r为草原植被地下与地上生物量之比[30-31],t为生物量与碳转换系数(0.45)。VFS为牧草供给价值(元·km-2),Pf为牧草市场价格,取值1.5 元·kg-1。

物种保育物质量计算中,首先依据物种分布空间数据的年份,分别提取2010 年之前和2010 年之后的数据,建立覆盖中国范围的10 km×10 km 均匀渔网,使用渔网中心点分别与哺乳类、两栖类、爬行类与鸟类空间分布数据相交,得到每个格点的物种数及其对应的濒危等级。依据IUCN 濒危物种红色名录,仅考虑极度濒危、濒危、易危3 类受威胁的物种等级,分别赋予3、2、1 的濒危指数,然后汇总得到每个格点物种保育服务物质量,进一步转化为10 km 分辨率的栅格数据。将物种丰富度数据通过自然间断法划分为6 个等级,赋予不同的单位面积价值量[29](表2)。最后利用物种保育物质量与单位面积价值量作栅格乘积得到2000—2010 年、2011—2020 年2 个时段的物种保育价值:

表2 物种丰富度等级划分及其单位面积价值Table 2 Classification of species richness and its value

式中:VSM为物种保育价值(元·km-2),Bj为物种j的濒危指数,PSM为单位面积物种保育价值(元·km-2)(表2),x为濒危物种数量,A为草原面积(km2)。

1.2.2 调节价值 水源涵养量通过降水贮存量法计算,然后利用影子工程法和替代成本法量化其价值量,计算公式如下:

式中:Qw为年水源涵养物质量(m3);PRE为年降水量(mm);K为产流降水占降水总量的比例[32];Rg与Rb分别为产流降水条件裸地与草原降水径流率[33];VWC为水源涵养价值(元·km-2);Pr与Pp分别为修建单位库容水库(9.0438 元·m-3)和污水处理(0.95 元·m-3)的平均成本。

水土保持与防风固沙物质量分别采用修正的通用土壤流失方程(modified general soil loss equation,RUSLE)以及修正的土壤风蚀方程(modified soil wind erosion equation, RWEQ)计算,通过草原极度退化条件下与现实的土壤风蚀与水蚀量差值来计算。分别采用替代成本法和恢复成本法计算水土保持与防风固沙价值:

式中:VSR为水土保持价值(元·km-2);Qs为水土保持物质量(t);λ为泥沙沉积系数(0.24)[22];ρ为土壤容重(t·m-3)[34];Pd为挖取单位土方的成本,取值18.648 元·m-3;Ci为土壤中第i种成分(土壤氮、磷、钾和有机质)的含量(%);Ti为其折算为尿素、过磷酸钙和氯化钾的系数,分别取值2.164、4.065 与1.923[35];Pi为第i种肥料(尿素、过磷酸钙、氯化钾和有机肥)的市场价格,分别取值1990、800、2200 和320 元·t-1[28];VSF为防风固沙价值(元·km-2);Qsf为防风固沙物质量(t);Ps为治沙成本(222 元·t-1)[28]。

碳固定量通过草原植被净生态系统生产力(net ecosystem productivity, NEP)来量化,利用NPP 减去异养呼吸(Rh)来计算,Rh基于降水量和气温并采用土壤异养呼吸速率计算模型来估算[36-37]。利用碳市场交易价格计算碳固定价值,公式为:

式中:Rh为年土壤异养呼吸速率(g C·m-2);Rs为月均土壤呼吸速率(g C·m-2),a为温度敏感系数,取值0.05452,T为月均温度(℃),P为月降水量(cm)。NEP为净生态系统生产力(kg C·m-2),Rh为土壤异养呼吸年速率(kg C·m-2)。VCS为碳固定服务价值(元·km-2),∂为C 转化为CO2的系数(44/12),Pc为碳市场交易价格(59.18元·t-1)[38]。

微气候调节物质量通过热力学方程式将草原植被蒸散量转化为降温吸热量与空气湿度增加量,并利用替代成本法量化其价值量:

式中:Qh为草原增湿量(kg),ET 为植被蒸散量(m),hp为人类活动高度(100 m),ρw为标准条件下的水密度(1000 kg·m-3),Hml为大气混合层高度[34]。Qt为草原降温吸热量(kJ),veh为20 ℃时水的汽化热(2453 kJ·kg-1),Ds为一年中的夏季天数(d);Dy是一年中的天数(d)。VCR为微气候调节服务价值,wh和wt分别是加湿器(280 W)和空调(4800 W)的输入功率。ηh和ηt分别为加湿器(6 kg·h-1)和空调(50400 kJ·h-1)的运行效率[28]。Pe为电费价格(0.51 元·kW·h)。

氧气提供量根据光合作用化学方程式中CO2与O2关系,利用NEP 换算得到,然后采用替代成本法计算其价值,公式为:

式中:QOS为氧气提供物质量(kg),ε为CO2转化为O2的系数(32/44),Po为工业制氧价格(1480 元·t-1)。

1.2.3 文化价值 由于数据源限制,简化采用分省生态旅游产值来计算文化价值。利用各省林草面积比例提取草原旅游收入,并基于NPP 进行空间化:

式中:VET是生态旅游价值(元·km-2),Vfg是各省林草旅游收入(元),Rg是各省草原面积占林草总面积的比例,NPPki为第k省第i栅格的NPP值(kg C·km-2),m为第k省栅格总数。

1.3 分析方法

由于缺少逐年数据,计算生态价值多年变化时不考虑物种保育价值。采用一元线性回归法分析2000-2020年草原生态价值的变化趋势。重点探讨防风固沙、水源涵养、牧草供给与碳固定4 项核心草原生态价值的时空演变态势,并采用方差分析法(F检验)检验其显著性,当0<P≤0.05 时为显著变化,P>0.05 时为不显著变化。

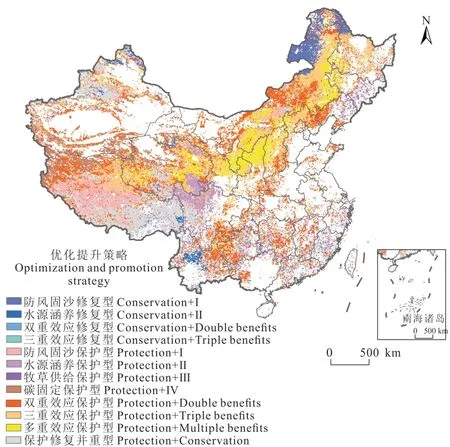

根据4 项核心生态价值的变化及其组合将中国草原划分为12 类区域,并提出相应的草原生态价值优化提升策略。若有一项生态价值呈显著降低趋势,则以修复措施为主,应重点关注该项价值,若有多项价值显著降低,则分别对应双重、三重与多重型修复策略;以此类推,若有一项或多项生态价值呈显著增加趋势,则以保护型策略为主;4 项生态价值均无明显变化的草原则施以保护与修复并重的策略(表3)。

表3 中国草原生态价值优化提升策略划分说明Table 3 Classification of adaptation strategies for optimizing and enhancing the grassland ecological value in China

2 结果与分析

2.1 中国草原生态价值的时空分异格局

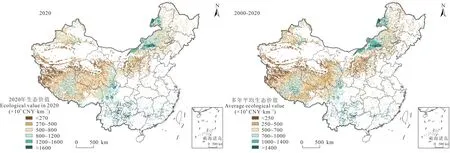

2020 年,全国草原生态总价值为24.7 万亿元,单位面积草原生态价值为758.8 万元·km-2(图1)。其中,防风固沙、物种保育、微气候调节的单位面积价值较高,分别为303.4、236.8、221.7 万元·km-2,这3 项价值之和占总价值近78%。水源涵养、土壤保持、碳固定、牧草供给的单位面积生态价值不足50 万元·km-2,分别为31.1、23.8、5.2、4.9 万元·km-2。内蒙古中东部、川西以及中国南部等区域的草原生态价值较高(>1600 万元·km-2),特别是云贵高原、川西部分区域超过2000 万元·km-2。青藏高原北部、黄土高原、塔里木盆地周边的草原生态价值不足300 万元·km-2,东北地区部分草原区生态价值不足200 万元·km-2。2000-2020 年,多年平均草原生态价值约10.6 万亿元,单位面积草原生态价值约580 万元·km-2,空间分布特征近似于2020 年。

图1 2020 与2000-2020 年多年平均全国草原生态价值空间分布Fig.1 Spatial distribution of China’s grassland ecological value in 2020 and in average from 2000 to 2020

从省域差异来看(图2),内蒙古、西藏的草原生态价值较高,分别为5.4、4.8 万亿元,青海、四川与新疆为1.9万亿~2.6 万亿元,这5 个省域草原生态价值之和约占全国的67.4%;而上海、台湾、北京、海南、天津的草原生态价值不足500 亿元。从分项生态价值及其占比来看,防风固沙是内蒙古、西藏、新疆草原生态价值的核心,占比均超过30%,尤其是内蒙古,该项占比达56.45%。微气候调节是青海、山西、陕西、甘肃、河北草原的核心,其中,青海省的该项价值占比约46.6%。中国西南部9 个省域以物种保育价值为主,特别是云南省的该项价值占比高达70.8%。东部9 个省域草原生态价值以生态旅游为主,其中,江苏、安徽与浙江的该项占比均超过65%。

图2 2020 年中国省域草原生态价值统计Fig.2 Statistics of grassland ecological value of China’s provinces in 2020

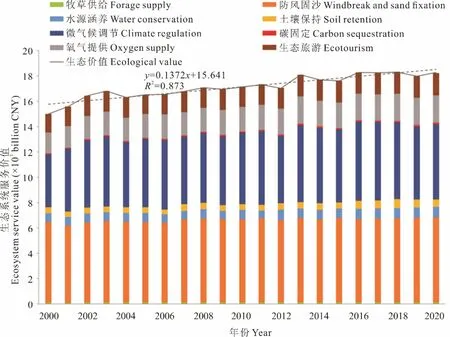

2.2 近20 年草原生态价值的时空演变态势

2000-2020 年,全国草原生态价值(除物种保育价值,下同)呈波动增长的态势(图3),由2000 年的15 万亿元增长至2020 年的18 万亿元。各项生态价值均呈增长趋势,其中,微气候调节增长最快(631.8 亿元·年-1),氧气提供、防风固沙、土壤保持与生态旅游价值增长了101.6 亿~222.7 亿元·年-1,碳固定、牧草供给价值分别轻微增长了12.3、13.2 亿元·年-1。

图3 2000-2020 年中国草原生态价值变化统计Fig.3 Statistics of changes of grassland ecological value in China from 2000 to 2020

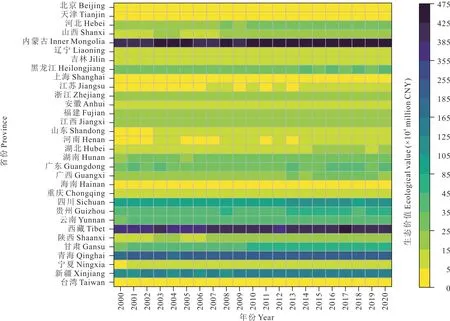

从省域来看(图4),陕西增长幅度最大,增幅达120%,北京、宁夏、天津、山西的增幅均超过65%,山东、河南、甘肃、湖北的增幅为34%~55%。20 年间,内蒙古、西藏、青海、新疆草原生态价值维持在较高水平,其中内蒙古增加了19.6%,青海增加了26.5%。广东、海南、台湾草原生态价值增幅不足10%。

图4 2000-2020 年中国省域草原生态价值变化统计Fig.4 Statistics of changes of grassland ecological value in China’s provinces from 2000 to 2020

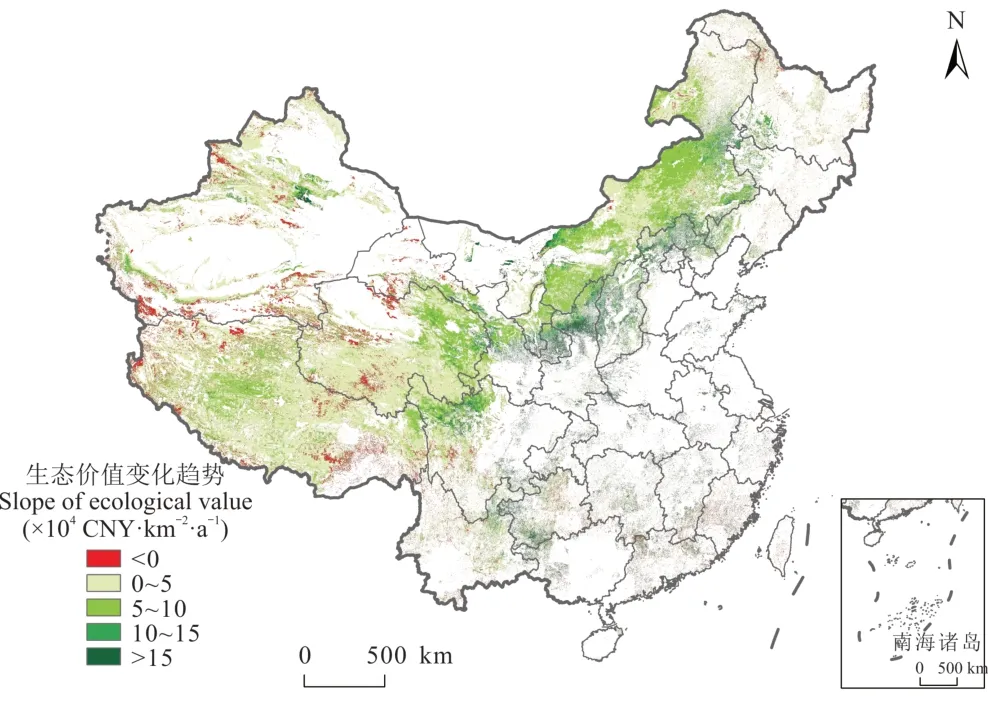

2000-2020 年,全国草原生态价值变化空间分布显示,超过90%的区域草原生态价值呈增长趋势(图5),其中,京津冀北部、黄土高原、天山地区以及内蒙古西北部等地区增长较快,超过15 万元·km-2·a-1,面积约占草原总面积的4.31%。其次是川西北、青藏高原东北部以及南方大部分地区,增长趋势为10 万~15 万元·km-2·a-1,内蒙古中西部、云南等地区增速为5 万~10 万元·km-2·a-1,面积约占27.93%。生态价值有所减少的区域主要分布在青藏高原东南部、帕米尔-喀喇昆仑-西昆仑一带、川西南、青海省南部与西部以及黑龙江北部等地区,特别是藏东南地区减少趋势超过5 万元·km-2·a-1。

图5 2000-2020 年中国草原生态价值变化空间分布Fig. 5 Temporal and spatial evolution of grassland ecological value in China from 2000 to 2020

近20 年,中国北方大部分草原的防风固沙价值呈显著增长趋势,天山、北疆、内蒙古东北部与黑龙江西北部显著减少(图6)。青海省东部与东南部、川西北、黄土高原、内蒙古中东部、东北地区的草原水源涵养价值显著增加,而藏东南、云南西部、川西部分地区则显著减少。近50%草原的牧草供给价值显著增加,仅藏东南显著减少,面积占比不足1%。草原碳固定价值总体呈明显增长趋势,显著增长区域占87.6%,显著减少区域主要分布在藏东南以及冈底斯山脉地区。

2.3 未来草原生态价值优化提升策略

根据草原核心生态价值的变化类型及其组合,可将中国草原分为三大类别、12 种类型的区域,并提出差异化的草原生态保护与修复策略(图7)。

图7 中国草原生态价值分区分类优化提升策略Fig. 7 Spatial distribution of adaptation strategies for optimizing and enhancing the grassland ecological value in China

以修复措施为主的草原:防风固沙型的典型区域是内蒙古东北部以及黑龙江西北部,由于水热条件较好且为重要牧区,应重点关注防沙治沙措施,并通过生态奖补、以草定畜实现草畜平衡,促进草原自然恢复。水源涵养型典型区主要位于横断山区及云南省中部,应加强石漠化综合治理,可利用草田轮作、粮改饲等提升牧草产量和质量,缓解草畜矛盾的同时提升水源涵养价值。重点关注修复效益潜力较大的双重与三重效益草原,主要分布在藏东南及云南省南部的林草交错地带,可通过补播、改良技术促使草原植被复壮,减少毒杂草风险。

以保护措施为主的草原:防风固沙型集中在青藏高原腹地,该地区高寒草原生态环境较为脆弱,需提升草原生物灾害防控能力、加强草原防灭火,提升其对气候变化的适应能力[39]。水源涵养型以川西北与青海省东南部为主,应加强草原资源保护管理、保护地监督管理,避免草原被征占用和破坏。牧草供给型主要位于吉林与辽宁东部,应完善监测预警体系以预防与应对草原生物灾害、火灾,稳步提升草原植被生产力与盖度。碳固定类型以喀喇昆仑山、昆仑山为主,需强化以草定畜,防治草原退化特别是“黑土滩”退化。双重、三重效应型广布于青海省西南部、甘肃、内蒙古中东部以及京津冀北部、长江中游等地区,四重效应型集中在黄土高原、东北平原,应继续巩固已有保护修复成果,提升草原资源利用效率,促进草种业、草产业与畜牧业转型升级,实现生态价值可持续增长。

保护与修复并重的草原:主要位于藏东南、川西南以及天山,草原核心生态系统服务有增有减,故而需要兼顾草原保护与修复。对于退化草原,可根据退化程度采取差异化的恢复策略[40],轻度退化草原宜采用围栏封育促进草原近自然恢复,除极重要生态功能区以外的中度退化草原宜通过人工补播、清除毒草、灭除鼠害等半自然半人工方式,牧区的极重度退化草原可选用围栏封育、禁牧、人工种草等方式干预。此外,牧区通过建立高效集约化的畜牧业生产模式,可在一定程度上缓解草原退化、实现草畜平衡[41]。

3 讨论

本研究得出的中国草原生态价值的明显空间分异特征与已有研究结果相似[14,25],南方以热性草丛、暖性草丛与山地草甸等为主的草原水热条件良好,植被覆盖度与生产力较高[42],因而表现为高值区。内蒙古中东部草原生态价值也较高,与该区域突出的防风固沙价值有关[25]。而青藏高原北部、黄土高原、塔里木盆地周边地区生态环境脆弱,草原对气候变化以及人为干扰较敏感[20,25,43],草原生态价值较低。近20 年,中国草原生态价值整体上明显提升,特别是黄土高原、京津冀北部、天山、内蒙古西北部明显增加,这与近20 年草原奖补、京津风沙源治理、退耕还草等重大生态工程的实施有关,其有效提升了草原植被覆盖度与生产力[44-45],对于草原生态系统的多功能性提升具有重要意义[41]。草原恢复使生物多样性提高了32.44%,生态系统服务提高了30.43%[20],工程措施对草原生态系统的影响与区域草地类型、地形以及气候等因素密切相关[20]。

本研究有待后续进一步完善的不确定性在于:首先,受数据源限制,供给价值未考虑草原提供的药材、食物等其他生态产品,文化价值未考虑游憩、科教等,且利用林草旅游收入结合NPP 数据拆解得到的栅格化草原生态旅游价值增加了结果的不确定性。核算物种保育价值时,采用10 km 间隔的均匀格点提取物种分布信息,目前难以考虑空间异质性问题,且栅格时空分辨率较粗,难以分析逐年变化;此外,由于使用的IUCN 数据本身限制,即技术进步与人类关注度提升导致2010 年之后的物种记录多于2010 年之前,使得部分区域的2011-2020 年物种保育价值偏高。其次,生态价值化方法差异容易造成价值核算结果的数量级差距[14],采用价值的相对变化并且避免不同服务项之间的绝对数值比较,可在一定程度上弱化该误差[46]。此外,整合使用不同时空分辨率的多元异构数据时,可能会对结果造成一定的误差。下一步,需要完善草原文化、物种保育价值基础数据,并采用人工智能算法提高统计数据与物种丰富度的时间和空间化精度。

本研究开展了大空间尺度、长时间序列草原多重生态价值的定量核算和时空动态评估,识别显著变化的生态价值项,为中国草原生态保护和修复的优化布局与分类施策提供了参考依据。一方面,通过货币化手段核算生态价值,有效整合不同的生态系统功能,可以综合表征草原生态系统总体状况变化,一定程度上反映草原生态保护和修复的成效。另一方面,生态系统的多功能性以及利益相关者的复杂性,迫切需要对不同生态价值之间、生态价值维持与土地利用、生物多样性保护间的权衡与协同作用进行分析,需要利益相关者的参与和跨学科方法的使用以解决分歧和冲突,确定生态价值提升以及生态保护和修复的优先事项,从而满足多个利益相关者群体的需求。

4 结论

本研究构建了中国草原生态价值核算的指标体系与框架,评估了近20 年中国草原生态价值时空动态变化,进而依据核心生态价值项的变化类型及其组合,提出差异化的优化提升策略。主要结论如下:1)2020 年,中国草原生态价值为24.7 万亿元,单位面积草原生态价值为758.8 万元·km-2。其中,防风固沙、物种保育、微气候调节的单位面积价值较突出。内蒙古中东部、川西、南方地区的草原生态价值较高,而青藏高原北部、黄土高原、塔里木盆地周边的草原生态价值较低。2)2000-2020 年,多年平均草原生态价值为10.6 万亿元,内蒙古、西藏的草原生态价值较高,防风固沙为主要价值项,而上海、台湾、北京、海南、天津较低。近20 年,全国草原生态价值(除物种保育价值)增长趋势为1372 亿元·年-1,超过90%的草原区域皆有所增加,其中,微气候调节增长最快。陕西增幅高达120%,北京、宁夏、天津、山西增幅超过65%。3)我国草原生态价值的优化提升策略可分为草原保护、修复、保护+修复3 个类别,共计12 种类型,草原保护类别以近自然为主,草原修复类别以半自然半人工干预为主。