认罪认罚制度下“被害人权益观”的逻辑反思与规则重构

牛梦倩

一、问题的提出

案例一:2019年8月7日,无证驾驶小型客车的被告人王某甲与正在骑行的被害人王某乙发生碰撞,导致王某乙重伤,其车辆损坏。量刑时,一审法院认为,王某甲自愿认罪应适用认罪认罚从宽制度,但综合考虑各种量刑情节,判处有期徒刑两年。一审宣判后,王某甲提起上诉,表示自己有积极赔偿的意愿,但被害人不同意。二审法院则认为,“有关民事赔偿问题,上诉人与被害人之间未达成民事调解协议,上诉人未尽赔偿义务,亦未取得被害人的谅解”……“原审判决量刑适当”。因此,二审法院判决驳回上诉,维持原判。(1)参见王某某交通肇事案,山东省泰安市中级人民法院(2021)鲁09刑终28号刑事裁定书。

案例二:2020年10月25日,被告人张某某因家庭琐事与其丈夫彭某某发生口角,后持菜刀将彭某某右腕部砍伤。经鉴定,彭某某身体所受损伤构成轻伤二级。本案被害人彭某某表示不同意对被告人从宽处罚。但法院认为,被告人张某某自愿认罪认罚符合认罪认罚从宽条件。因此,法院未采纳被害人不同意对其从宽处罚的意见,而是结合案件犯罪事实、情节和对于社会的危害程度对被告人张某某依法适用缓刑。(2)参见彭某某、张某某故意伤害案,北京市顺义区人民法院(2021)京0113刑初788号刑事判决书。

上述案件涉及被害人在刑事诉讼中的影响。可以看出,实践中法院对被害人意见的处理存在不同之处:案例一中法院认为被告人意见虽不影响认罪认罚从宽制度的适用,但对最终量刑却起着实质影响;案例二中法院则认为被告人意见不影响认罪认罚从宽制度的适用,也不能影响量刑。以上法院意见代表了学界的两种代表性主张。

第一种主张可称为“被害人权益理论”,即认罪认罚程序必须对被害人权利保护予以合理且必要的关注。(3)“被害人权益观”的概括深受“被害人学”的影响,在认罪认罚从宽秩序下,这一观念体现为被害人参与审前阶段的诉讼活动并完成谅解和解、认可从宽处罚决定等行为。该主张深受上世纪80年代国内外被害人学的影响,并提出以下理由:(4)关于被害人权益的保障问题,有学者对此进行梳理,认为我国被害人研究的发展历程可以大致分为三个阶段:“第一个阶段是20世纪80年代中期至80年代末,这是我国被害人学研究的起步阶段”;“第二阶段是20世纪90年代,这是我国被害人研究的奠基阶段”;“第三阶段是2000年以来,这是我国被害人研究的繁荣发展时期。”参见赵国玲、常磊:《中国犯罪被害人研究的兴起与发展》,载《山东警察学院学报》2009年第3期。一是出于刑事司法人权保障的要求;(5)参见焦俊峰:《认罪认罚从宽制度下被害人权益保障问题研究》,载《法商研究》2021年第1期;曾元君:《中国和澳大利亚刑事被害人权利的演进:法律传统的趋同?》,载《交大法学》2022年第6期。二是提出“刑罚权去中心化理论”,将刑罚权的主体下放;(6)参见王皇玉:《刑事追诉理念的转变与缓起诉——从德国刑事追诉制度之变迁谈起》,载《月旦法学杂志》2005年第4期。三是程序正义和协商司法的要求。(7)就笔者目前阅读的范围来看,学界对此展开的讨论主要包括刘少军:《认罪认罚从宽制度中的被害人权利保护研究》,载《中国刑事法杂志》2017年第3期;闫召华:《听取意见式司法的理性建构——以认罪认罚从宽制度为中心》,载《法制与社会发展》2019年第4期;李建东:《美国辩诉交易程序被害人权利保障制度及其启示——以三起联邦典型辩诉交易案件为视角》,载《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2020年第4期;焦俊峰:《认罪认罚从宽制度下被害人权益保障问题研究》,载《法商研究》2021年第1期;赵恒:《诉权保障视域下认罪认罚案件的被害人合作理据》,载《人权》2021年第3期;王静:《认罪认罚从宽制度中的被害人权利保障》,载《华东政法大学学报》2021年第4期;闫召华:《“合作司法”中的恢复逻辑:认罪认罚案件被害人参与及其限度》,载《法学评论》2021年第5期;李建东:《认罪认罚从宽案件被害人独立量刑建议权的实现》,载《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2021年第6期。此外,《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》(以下简称《认罪认罚指导意见》)《关于常见犯罪的量刑指导意见》还规定了被害人意见在从宽程度上的影响,“犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚,但没有退赃退赔、赔偿损失,未能与被害方达成调解或者和解协议的,从宽时应当予以酌减。”“积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的,可以减少基准刑的40%以下。”“对于当事人根据2018年《刑事诉讼法》第277条的规定达成刑事和解协议的,可以减少基准刑的50%以下;犯罪较轻的,可以减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。”以上为“被害人权益理论”提供法律依据。

第二种主张则认为,被害人意见不应在认罪认罚案件中发挥实质影响,此即“被害人去当事人化”。(8)“被害人是否为刑事诉讼当事人的问题,可转化为被追诉人是否向被害人承担刑事责任的问题”,此处“刑事被害人去当事人化”大体可作出如下界定:将被害人从当事人中剔除,以“严格分离犯罪行为的公益损害和私益损害”。质言之,被害人权益可以通过民事诉讼程序来维护。参见马贵翔、林婧:《刑事被害人当事人化的反思与制度重构》,载《河北法学》2020年第1期。一是为确保诉讼程序的确定性,防止因被害人参与程序适用导致的不确定性;(9)参见陈卫东:《认罪认罚从宽制度研究》,载《中国法学》2016年第2期。二是刑事诉讼的本质是公益诉讼,“被害人个人利益的司法救济路径是私诉”,(10)马贵翔、林婧:《刑事被害人当事人化的反思与制度重构》,载《河北法学》2020年第1期。二者不宜混同。特别是《刑事诉讼法》第173条作出“战略性留白”,仅规定了在认罪认罚程序中,人民检察院应当听取犯罪嫌疑人、辩护人或者值班律师、被害人及其诉讼代理人意见并记录在案,而未规定被害人意见在认罪认罚程序中的具体作用。

鉴于此,亟待探究的问题是,被害人意见在认罪认罚从宽程序中的地位究竟如何?如果被害人意见可以影响到从宽的适用,那么,这一做法是否具有正当性?如果被害人意见不能影响从宽适用,是否等于忽视了被害人权益?或者说,认罪认罚的“议价权”由谁掌握?被害人是否享有“议价权”?被害人意见在何种层面上对认罪认罚施以影响?

本文总体的分析路径如下:首先,将被害人意见的讨论落脚在诉讼构造的讨论之中,检视颇具代表性和影响力的被害人权益理论;继而,以麦克尼尔的关系契约理论为基础,以无知之幕理论为框架,论证认罪认罚程序不应考虑被害人意见的正当性;最后,本文将对开篇的争议问题作出解答,以期对认罪认罚从宽制度的规范化运行有所裨益。

二、认罪认罚主导下被害人权益理论的逻辑困境

我国的认罪认罚从宽作为辩诉交易的舶来品,不得不将其风险考虑在内。在美国,公众倾向于认为辩诉交易并不公正。(11)See e.g. Albert W. Alschuler,The Changing Plea Bargaining Debate,69 CAL. L. REV. 652,678-79 (1981),“辩诉交易不当地放弃了刑事制裁的合法目标”;Stephen J. Schulhofer,Plea Bargaining as Disaster, 101 YALE L.J. 1979,2009 (1992),“不适当的宽大处理未考虑到公众利益”。“辩诉交易是一场灾难,它应当也能够被废除。”(12)[美]斯蒂芬·J·斯卡勒胡弗尔:《灾难性的辩诉交易》,邓荣杰译,载江礼华、杨诚主编:《外国刑事诉讼制度探微》,法律出版社2000年版,第255页。事实上,被害人权益观隐含着的正是对美国辩诉交易程序失控风险溢出的担忧。(13)参见郭华、高涵:《认罪认罚从宽制度实施风险及程序控制——基于美国辩诉交易制度实施风险的展开》,载《法学论坛》2021年第1期。一方面,“单纯地强调控辩合作只会催生越来越多缺乏悔意的技术性认罪认罚”,(14)闫召华:《“合作司法”中的恢复逻辑:认罪认罚案件被害人参与及其限度》,载《法学评论》2021年第5期。导致被告人认罪流于形式;另一方面,“不具有主体性诉讼地位的被害人权利保障处于天然的不利地位”,(15)李建东:《认罪认罚从宽案件被害人独立量刑建议权的实现》,载《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2021年第6期。对被害人权益的忽视易激化被害人与被告人、被害人与司法机关之间的矛盾。根据被害人权益观,被害人权益的考虑可以让包括被害人在内的社会公众切实感受到公平正义,并使被告人真诚悔罪。似已认为,被害人参与是认罪认罚程序的题中应有之义。然而,被害人权益观是否可以促进认罪认罚的规范、有效运转?其正当性何在?此需要对被害人权益观在相当程度的祛魅化。

(一)“被害人权益观”的权利来源阙如

有学者认为,认罪认罚对效率的过度追求挤压了被害人权益保障的空间;(16)“在实用主义的驱动下,当需要在效率与权利之间进行选择时,司法机关大概率会追逐前者,挤占权利保障的空间,几乎是不证自明的事实。”参见焦俊峰:《认罪认罚从宽制度下被害人权益保障问题研究》,载《法商研究》2021年第1期。还有学者进一步指出,“对被害人的量刑建议权是被害人权利保障的有力‘抓手’”。(17)李建东:《认罪认罚从宽案件被害人独立量刑建议权的实现》,载《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2021年第6期。这一权利体现为求刑权,即赋予被害人提出量刑建议的权利。其依据是求刑权的例外:虽然原则上求刑权应由检察机关行使,但国家还赋予被害人在部分轻微犯罪中行使求刑权,允许被害人提起自诉。(18)参见张明楷:《刑法学(上)》(第六版),法律出版社2021年版,第668页。但从根本上,被害人量刑建议权不能被求刑权涵摄。

求刑权就是起诉权。(19)参见陈兴良:《论刑罚权及其限制》,载《中外法学》1994年第1期。个人行使求刑权的情况,即行使提起自诉的权利。但被害人量刑建议权并不属于自诉的范畴,也无法将其扩张解释为提起自诉的权利。一方面,自诉的设置目的是社会秩序的恢复,而非被害人意见的个别化考量。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释理解与适用》,自诉的设置目的是“尽快恢复社会秩序,充分尊重当事人的处分权”。(20)“自诉案件的结案方式灵活多样,可以和解结案、调解结案、判决结案,目的是尽快恢复社会秩序,充分尊重当事人的处分权。”参见李少平主编:《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第388页。但是,“当事人的处分权”是对“尽快恢复社会秩序”的进一步说明。特别是自诉案件多系轻微犯罪案件,当事人决定不予追诉的情况往往是因为受损的社会秩序已然恢复。贸然由国家提起公诉,则无异于打破恢复后的秩序安宁。此外,自诉案件一旦开庭审理,其程序运行则不受自诉人左右,不能再说服自诉人撤回或者驳回起诉,只能由法院直接作出无罪判决;另一方面,自诉的适用仅限于部分轻微案件,而被害人权益观对被害人意见的讨论却是贯穿全部案件类型。《认罪认罚指导意见》规定认罪认罚从宽制度没有适用罪名的限定,允许适用全部案件类型。但是,自诉的范围却与之不同。现代国家普遍以国家公诉为主,而仅允许极少数轻微犯罪案件中由个人提起自诉。我国《刑事诉讼法》210条规定自诉案件包括三种类型,分别是:告诉才处理的案件、被害人有证据证明的轻微刑事案件以及被害人有证据证明的对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。前两类案件都是以轻微犯罪为主,且私密性强,由个人举证更为便利,以更好配置司法资源。(21)“许可被害人以自诉方式追诉告诉才处理犯罪有其优势:其一,此类案件更多涉及被害人的个人法益,通过自诉,被害人可以自主选择是否起诉、撤诉,甚至是以何种方式结案,无须受到国家公诉权的干预;其二,如果案件的案情较为简单,证据搜集较为容易,被害人通过自诉足以获得司法救济,这就可以节约国家司法资源,从而使公安司法机关能够集中力量处理其他更为复杂的公诉案件。”参见王一超:《论检察机关干预告诉才处理案件的程序选择——基于对“自诉转公诉”讨论的延伸思考》,载《清华法学》2022年第6期。显然,被害人量刑建议权不属于前两种类型。而第三类案件则涉及对公安机关和人民检察院职责的监督:对应当追究而不追究的案件,可以由被害人提起。被害人量刑建议权亦不属此类。

(二)“被害人权益观”混淆了法益与犯罪对象

有学者提出,从“‘犯罪’概念的本原状态”出发,“犯罪首先是对被害人合法权利的侵害,对犯罪问题的有效解决也应当以保护被害人合法权利为基本的逻辑起点。”(22)刘少军:《认罪认罚从宽制度中的被害人权利保护研究》,载《中国刑事法杂志》2017年第3期。诚然,在事实层面,侵犯个人法益的犯罪都可以回归到具体的个人。但问题是,这一概括径行突破了犯罪与刑罚的对应,混淆了法益和犯罪对象。

第一,法益,而非具体的犯罪对象,是发动刑罚权的必要条件。犯罪的本质是法益侵害。(23)参见张明楷:《法益初论》,中国政法大学出版社2000年版,第271页。没有犯罪,就没有刑罚。而作为犯罪本质的法益,其概括旨在说明立法者将某种行为规定为犯罪的实质根据,并藉此实现犯罪与刑罚的对应关系。(24)参见张明楷:《刑法学(上)》(第六版),法律出版社2021年版,第114页。贝卡利亚在《犯罪与刑罚》中就对犯罪、社会危害(法益)、刑罚的对应关系作出解读:“犯罪对公共利益的危害越大,促使人们犯罪的力量越强,制止人们犯罪的手段就应该越强有力。这就需要刑罚与犯罪相对称。”(25)[意]切萨雷·贝卡利亚:《犯罪与刑罚》,黄风译,北京大学出版社2008年版,第24页。贝卡利亚将犯罪的本质表述为“公共利益的危害”,而后李斯特将其进一步概括为“法益”。但无论是“公共利益的危害”还是“法益”,都是在犯罪与刑罚之间搭建起桥梁,实现犯罪与刑罚的对话。一个具体的行为,只有侵犯法益,才具有刑罚制裁的可能性。之所以说可能性,是因为侵犯法益只是发动刑罚权的必要条件,刑罚发动的目的不应只考虑到“报应层面”,还应考虑到“预防层面”是否可以发挥一般预防和特殊预防的效果。边沁总结了“不宜于刑罚的情况”,将刑罚无效力、刑罚无利益、刑罚无必要等情况剔除出去。(26)参见[英]杰里米·边沁:《论道德与立法的原则》,程立显、宇文利译,陕西人民出版社2009年版,第234-244页。

但这并不意味着法益与刑罚的联系不紧密。恰恰相反,法益作为不法的表征,是发动刑罚权的必要条件;刑罚的目的是防止法益侵害,“用刑罚来防止法益遭受侵害不仅是合适且必要的,还不会导致其他不成比例的损害后果”。(27)转引自邓卓行:《被害人教义学的法理基础与功能定位》,载《法学》2023年第5期。原文出处:Vgl. Bernd Schünemann,Die Zukunft der Viktimo-Dogmatik:die viktimologische Maxime als umfassendes regulatives Prinzip zur Tatbestandseingrenzung im Strafrecht, Festschrift für Hans Joachim Faller,C.H.Beck,1984,P. 358.刑罚与法益的挂钩是必然的,正如前田雅英所言,“刑法是为了更好地保护更大多数国民的利益而统治社会全体的手段,故国民的利益受到侵害是违法性的原点。”(28)[日]前田雅英:《刑法总论讲义》,东京大学出版会1998年版,第53页。与刑罚直接对应的是上位概念的“法益”,即“整个国家的公共利益或者共同利益”。“法益”是对具体化的权益进行了抽象、升华。无论法益侵害说还是规范违反说都承认,“实质的刑罚权及其执行均只系之于国家,如果控诉垄断不是一句空话,国家就必须基于整个法共同体的利益和维持有效的法益保护的考虑,不分条件地针对‘每个嫌疑人和处于同样嫌疑情形的人’进行不偏不倚和免于恣意的刑事追诉。”

第二,法益与犯罪对象的混淆,会造成认罪认罚在侵犯集体法益的犯罪中适用受阻。现代刑法理论通常将法益分为个人法益和集体法益。(29)参见[德]伊沃·阿佩尔:《通过刑法进行法益保护?——以宪法为视角的评注》,马寅翔译,载赵秉志等主编:《当代德国刑事法研究》2016年第1卷,法律出版社2017年版,第49页。无论是个人法益还是集体法益,都包含着人的利益。“立法者要保护的集体法益应当能够反映法益的本质——以人的利益为中心,不能脱离人的自由。”(30)孙国祥:《集体法益的刑法保护及其边界》,载《法学研究》2018年第6期。“法都是为了人而存在的……我们将法所保护的这种利益叫做法益。”(31)庄子邦雄:“李斯特”,载木村龟二编:《刑法学入门》,有斐阁1957年版,第88页。“被害人权益观”主要考虑的是个人法益受到损害的被害人,忽视了集体法益中也会有被害人的情况,例如,2019年某地发生的轰动全国的谭某某、刘某某、张某某以危险方法危害公共安全案。(32)案情概览:被告人谭某某、刘某某、张某某聚餐饮酒后,谭明明驾车搭乘二人返程,连续剐蹭多辆汽车后遭到群众劝阻。坐在后排的刘某某和张某某让谭某某赶紧离开,谭某某遂驾车强行冲出,至道路交叉口时,高速追尾正等待通行信号的被害人所在车辆,致使轿车起火燃烧,造成车内二人死亡、一人重伤。载河南省高级人民法院:http://www.hncourt.gov.cn/public/detail.php?id=182981,2023年5月5日访问。该案中涉及三名被害人,三人就是否达成和解存在争议。此时,如果将受到法益侵害的被害人统统考虑在内,则无异于为检察机关开展认罪认罚从宽施加无形的压力。而这一问题的存在正是因为“被害人权益观”错误地将“法益”的实际承受者(犯罪对象)与刑罚直接挂钩,混淆了法益和犯罪对象。(33)参见[德]乌尔斯·金德霍伊泽尔:《刑法总论教科书》(第六版),蔡桂生译,北京大学出版社2015年版,第7页。刑罚作为国家的强制行为,其目的只能是防止损害“法益”整体的行为,而非替具体的个人行使刑罚权。国家刑罚权的行使只是为了保护法益,被害人个人权益的维护则是国家刑罚权行使的当然结果。

“被害人权益观”将具体的犯罪对象与刑罚权的发动直接挂钩,忽视了将具体的犯罪对象进一步抽象化为“法益”这一步骤。正是对这一步骤的忽视,造成了认罪认罚在侵犯集体法益的犯罪中适用受阻。

(三)被害人权益观难以实现对认罪认罚案件的外部监督

有学者提出,被害人参与认罪认罚更多是将被害人作为“外部监督”的一员,防止认罪协商中可能滋生的道德风险。(34)参见吴思远:《论协商性司法的价值立场》,载《当代法学》2018年第2期。这一观点肯定并鼓励被害人成为认罪认罚的“监督者”,通过被害人对案件的知情、表达、反馈,起到实质性监督认罪认罚程序的功能。但这一解读与美国的辩诉交易中引入被害人意见的理由具有相似之处,而与我国认罪认罚制度的适用无涉。

一方面,我国认罪认罚与美国辩诉交易的价值取向不同。美国辩诉交易更确切的定义是,被告人放弃陪审团审判的权利以换取指控减免。其目的是“避免昂贵的陪审团审判,缓解过度拥挤的法庭压力,并节省急需的政府资源”。(35)Erwin Chemerinsky &Laurie L. Levenson,Criminal Procedure Adjudication,wolters kluwer Press,2013.特别是在1900—1940年间,民事案件激增,充斥着对新兴技术的诉讼。法院不得不将更多资源投入民事诉讼。进而,法院更欢迎这种阻碍刑事起诉的做法——辩诉交易。(36)See George Fisher,Plea Bargaining's Triumph:A History of Plea Bargaining in America,Stanford University Press,2003.辩诉交易更像是市场化的谈判。检察官可能会利用自身更显著的信息优势,例如,为了达成协议隐瞒特定信息甚至欺诈“无知”的被告人以达成协议。(37)See Alan Schwartz &Louis L. Wilde,Intervening in Markets on the Basis of Imperfect Information:A Legal and Economic Analysis,127 U. Pa. L. Rev. 630(1979).而法院的作用只是告知被告人是否知晓他们放弃的诉讼权利(包括陪审团审判、对质权以及免受自证其罪的权利)。至于案件可能判处的刑期以及辩诉交易的明智与否,并不属于法院审查的范围。(38)See Bibas,Stephanos. Regulating the Plea-Bargaining Market:From Caveat Emptor to Consumer Protection,qq Calif .L.Rev.1117(2011).以上带来了美国辩诉交易对公正的隐忧。

我国的认罪认罚最早也是出于效率的考量,由办案压力较大的地方法院与检察院自行探索试行,以简化或者省略庭审讯问、发问等流程,优化司法资源配置。(39)参见吴思远:《反思认罪认罚从宽的路径依赖》,载《华东政法大学学报》2021年第4期。但是,随着认罪认罚的试点推行以及《认罪认罚指导意见》的公布,我国认罪认罚逐渐形成“公正为本,效率优先”的价值取向,而非单纯的效率优先。(40)参见陈卫东:《认罪认罚从宽制度研究》,载《中国法学》2016年第2期。这主要体现为我国认罪认罚协商不包括罪数、罪名的协商,而仅仅体现为量刑协商。即使是量刑协商,也仍属于“戴着镣铐的跳舞”:《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称《最高院刑诉法解释》)第353、354条规定了法院要对犯罪事实和认罪认罚的具体情况进行审查并结合相关犯罪的法定刑和类似案件的刑罚适用作出实质的审查判断;(41)《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第353条:“对认罪认罚案件,人民法院经审理认为量刑建议明显不当,或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的,人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整或者调整后仍然明显不当的,人民法院应当依法作出判决。适用速裁程序审理认罪认罚案件,需要调整量刑建议的,应当在庭前或者当庭作出调整;调整量刑建议后,仍然符合速裁程序适用条件的,继续适用速裁程序审理。”第354条:“对量刑建议是否明显不当,应当根据审理认定的犯罪事实、认罪认罚的具体情况,结合相关犯罪的法定刑、类似案件的刑罚适用等作出审查判断。”各地的认罪认罚实践都试图为认罪认罚的不同阶段设置不同的量刑基准,以将认罪认罚牢牢掌控在既定框架内。(42)“实践探索如济南市院在试点期间会签的量刑指导意见规定在批捕、起诉、审判阶段认罪认罚的刑罚分别减少20%、15%与5%以下。福建省厦门市集美区人民法院推出了‘321’的阶梯式从宽量刑机制,在侦查、审查起诉与审理阶段认罪认罚的分别减少基准刑30%、20%和10%”。参见石经海、林需需:《认罪认罚“阶梯式”从宽机制的再思考》,载《法治论坛》2022年第3期。以上设置的目的在于通过量刑限制以防突破认罪认罚的公正防线。

另一方面,我国认罪认罚与美国辩诉交易的主导者不同。美国辩诉交易的主导者是检察官。尽管《联邦刑事诉讼规则》第11条规定了法院可以拒绝承认辩诉交易,但该条(c)(1)(A)和(c)(1)(C)限定了两种情形:一是驳回量刑建议;二是违背特定条款、特定犯罪的量刑因素以及政策要求。法院在辩诉交易中的作用极小,对被告的提问几乎是例行公事,只有当被告因辩诉交易未得到遵守而提起控诉时才能引起法院的关注。至今,美国的辩诉交易依旧被视为检察官行使自由裁量权的体现。(43)Deputy Attorney General Rod J. Rosenstein Delivers a Constitution Day Address Philadelphia,PA Monday,September 18,2017,https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-rod-j-rosenstein-delivers-constitution-day-address.美国辩诉交易的流程是:首先是量刑因素的谈判设置。检察机关考虑到具体案件中对案件证据的掌握程度,根据证据的强度大小对具体的案件设置辩诉交易的“价格”;其次,检察机关与被告人就这一“价格”进行磋商,协商的内容非常广泛,包括“刑期交换”“以较轻之罪交换”“以罪数交换”,检察官甚至还可以决定只与部分被告人达成协议。(44)参见王兆鹏:《美国刑事诉讼法》,北京大学出版社2005年版,第536-537页。最后,如果被告人同意,达成辩诉交易的案件视为被告人对陪审团审判权利的放弃,以排除对案件事实的调查,直接由法官审判。此时,法官发挥的是一种“确认”功能。可以说,“辩诉交易是由检察官控制的”,而法院的“不干涉”主义使其难以发挥对辩诉交易的监督机能。(45)“Charge bargaining,by contrast,is controlled by the prosecutor”. See Candace McCoy,Plea Bargaining as Coercion:The Trial Penalty and Plea Bargaining Reform,50 Crim. L. Q.67 (2005).反观我国,检察官并未掌握认罪认罚的主导权。受制于法律规定的量刑种类和幅度,“检察官与法官在从轻、减轻或免除刑罚方面的自由裁量权十分有限”。(46)参见吴思远:《我国控辩协商模式的困境及转型——由“确认核准模式”转向“商谈审查模式”》,载《中国刑事法杂志》2020年第1期。实际上,控辩双方在罪名、基本事实甚至是量刑上都没有多少协商的空间。(47)参见左卫民:《认罪认罚何以从宽:误区与正解——反思效率优先的改革主张》,载《法学研究》2017年第3期。《最高院刑诉法解释》第352、353、354条的规定表明,法院对认罪认罚案件享有最终的“把关”功能,对量刑建议明显不当的部分作出调整,即发挥对犯罪事实、适用法律及量刑的实质审查功能,而非美国式的“确认”功能。(48)《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第352条:“对认罪认罚案件,人民检察院起诉指控的事实清楚,但指控的罪名与审理认定的罪名不一致的,人民法院应当听取人民检察院、被告人及其辩护人对审理认定罪名的意见,依法作出判决。”第353条:“对认罪认罚案件,人民法院经审理认为量刑建议明显不当,或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的,人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整或者调整后仍然明显不当的,人民法院应当依法作出判决。适用速裁程序审理认罪认罚案件,需要调整量刑建议的,应当在庭前或者当庭作出调整;调整量刑建议后,仍然符合速裁程序适用条件的,继续适用速裁程序审理。”第354条:“对量刑建议是否明显不当,应当根据审理认定的犯罪事实、认罪认罚的具体情况,结合相关犯罪的法定刑、类似案件的刑罚适用等作出审查判断。”

我国认罪认罚与美国辩诉交易具有不同的语境,不同的价值取向和决定主体决定:美国的辩诉交易引入被害人意见可能会起到外部监督的功能,防范可能的道德风险。但是,我国认罪认罚中引入被害人意见却不会产生同等效果。因为,我国认罪认罚案件的审理机制充分发挥了监督功能,已然能够将此道德风险降到最低。

(四)“被害人权益观”加剧辩诉双方力量失衡

认罪认罚从宽要求控辩双方的力量大体相当。不同于传统的“对抗式司法”,认罪认罚从宽是“协商式司法”的具体表现,是“检察机关与嫌疑人、辩护人或值班律师就量刑问题展开平等对话的一种方式。”(49)陈瑞华:《论量刑协商的性质和效力》,载《中外法学》2020年5期。“被害人权益观”的支持者往往将被害人的参与作为促进认罪认罚这一协商式司法的方式,无疑会加剧“协商式”司法的控辩失衡。

第一,在初始状态下,控辩双方的“武装”并不平等。国家司法机关和被追诉人就似天秤的两端,其力量对比并不总是平衡的。被害人与被告人之间的矛盾冲突“在传统刑事诉讼内部具有全过程性、广泛性与深刻性”。(50)李翔:《论重罪案件刑事和解司法裁量之衡平》,载《刑法论丛》2014年第3期。即使被害人的谅解成为被告人从宽的裁量因素,但是在初始状态的那一刻,被害人的加入终究是为控方增加了协商的砝码,使得在协商之始认罪认罚的天秤就偏向于控方,并加剧双方力量在形式上的不对等。也就是说,即使个案中的被害人可能偏袒被告人,但这仅仅存在于个案。认罪认罚从宽制度作为总体的制度设计,应形成常态化、规范化的制度架构,而非将个案的正义普适化。正如有学者指出,如果允许被害人对诉讼进程施加实际影响,会导致被告人同时面对以国家财力为后盾占有优势资源的政府以及受复仇心理支配的被害人或其家属,“二者的叠加将导致强权和非理性共同劫持刑事诉讼,让被告人陷入不利的深渊”。(51)佀化强:《审判中心主义与认罪认罚程序的“双重陷阱”》,载《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2020年第5期。

第二,“被害人权益观”对控方力量的提升加剧控辩失衡。在美国,“被害人权益观”的兴起是因为“辩诉交易的双方拥有相对平等的议价能力”。(52)“In those cases the Court was dealing with the State's unilateral imposition of a penalty upon a defendant who had chosen to exercise a legal right to attack his original conviction—a situation ‘very different from the give-and-take negotiation common in plea bargaining between the prosecution and defense,which arguably possess relatively equal bargaining power.’ Parker v. North Carolina,397 U.S. 790,809 [90 S.Ct. 1458,1479-1480,25 L.Ed.2d 785] (opinion of BRENNAN,J.).” 434 U.S.,at 362,98 S.Ct.,at 667.这一议价能力的背后是美国第四、第五、第六修正案建构的非法证据排除规则,将涉及的实物证据、言词证据的取证以及律师帮助包裹其中,以阻吓公权力机关的不法行为。特别是沃伦法院从Mapp v. Ohio案后对非法证据排除的一系列改革更是推动了该规则的进一步完善。目前,美国将非法证据排除的关注点更是落在“敲门并表明身份”这类瑕疵行为的排除之上(例如Hudson v. Michigan)。(53)See Christopher Totten:Sutham Cobkit,The Knock-and-Announce Rule and Police Arrests:Evaluating Alternative Deterrents to Exclusion for Rule Violations, 48 V.S.F.L.Rev.71(2013).一系列较为完善的证据排除规则为辩诉交易的达成提供了交换条件,“被告有权不认罪并强迫检察官在审判中提供相应证据”,从而倒逼检察官和被告达成合作。(54)Scott,Robert E.& William J. Stuntz.Plea Bargaining as Contract.101 Yale L. J.1909(1992).相比之下,我国非法证据排除规则的适用不甚理想,被告人被科以较高的举证义务,官方自证机制和证明体系的偏向以及以侦查为中心的公检法三机关互相配合的体制机制都促使我国非法证据排除实践几近休眠。(55)参见左卫民:《“热”与“冷”:非法证据排除规则适用的实证研究》,载《法商研究》2015年第3期。在尚未建立起非法证据排除规则的背景下,本就具有天然证据优势的控方,相较于辩方,其“议价权”更为稳固。

我国在非法证据排除规则尚未完善和落实的情况下,径直将被害人纳入认罪认罚程序中来无疑会加剧控辩双方的力量失衡,造成本就不具有话语权的被告人沦为“被遗忘的人”。

三、“被害人权益观”的动因分析

虽然“被害人权益观”在刑罚制度基本原理、法益理论以及功能价值存在诸多逻辑困境,但是,“被害人权益观”依旧有广袤的市场。甚至,一些学者在已经认识到“被害人权益观”与传统刑罚理论不合的情况下,还试图对通过刑罚理论的“超越”作出新解。(56)参见焦俊峰:《认罪认罚从宽制度下被害人权益保障问题研究》,载《法商研究》2021年第1期;赵恒:《诉权保障视域下认罪认罚案件的被害人合作理据》,载《人权》2021年第3期。事实上,当代“被害人权益观”之所以以如此迅猛的速度得到广泛支持,其实是多方面的动因在起作用。这些动因大体上分为以下两个方面:

(一)历史动因:“被害人权益观”与我国儒家传统的暗合

“被害人权益观”本质上讨论的是一种新兴权利,即认罪认罚程序中的被害人权利。这一新兴权利有着深层的文化根基。马克思在《哥达纲领批判》中提出:“权利永远不能超出社会的经济结构以及由经济结构所制约的社会的文化发展。”(57)中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局:《马克思恩格斯选集(第3卷)》,人民出版社1995年版,第305页。下文将揭示,“被害人权益观”是古代“复仇”观念的现代面相。“被害人权益观”与我国的传统文化,特别是与儒家的“复仇”文化具有亲缘性。

“复仇”在不同历史时期具有不同的面相。在中国古代,“复仇”与“孝悌”观念密不可分。《礼记·曲礼》中“父之仇,弗与共戴天;兄弟之仇,不反兵;交游之仇,不同国”。复仇与血亲、立法的捆绑使得被害方往往会竭尽全力使加害方得到应有的惩罚。“可以复仇而不复,非孝也;复仇而殄祀,亦非孝也。”(58)(宋)王安石:《王文公文集·复仇解》(卷三十二),上海人民出版社1974年版,第383页。《大清律例》中还专设“父被杀子畏凶隐忍后杀正凶”“母被凌逼自尽子杀仇人自首”“为弟复仇杀死国法已伸人犯”等条款对符合法律规定的复仇行为予以宽宥。(59)参见殷啸虎:《中国古代复仇行为合理性与合法性冲突的法律协调》,载《政治与法律》2022年第8期。至近代,个人的“孝悌”观念上升为国民的“家国情怀”,如著名的施剑翘复仇案,更是将个人复仇上升到为“忠孝一体、家国同构”的高度。(60)参见郭辉、刘姗:《民族复兴下施剑翘复仇案的多重分析》,载《民国档案》2013年第2期。还有如“吾愿未死之中国同胞,一醒睡狮之梦,三省戴天之仇,努力奋起……”(61)三友实业社广告,载《申报》1925年6月1日,第7版。在现代法治建设推动下,“复仇”观念仍未消失,反而有了新的面孔,即通过被害人参与案件并达到相对满意的处理结果,以实现被害人的报复心理。(62)李奋飞:《刑事被害人的权利保护——以复仇愿望的实现为中心》,载《政法论坛》2013年第5期。1997年刑诉法直接被害人作为当事人处之,20世纪80年代以来国内被害人学的讨论更是“复仇”理念的天然产物。此外,“复仇”观念还在影响着国民行动理念,而“张扣扣案”则是明证。“被害人权益观”正是受“复仇”观念的驱使:被害人参与认罪认罚案件从宽并发挥实质影响,以实现被害人的报复心理。

“复仇”源自国民对国家司法权的不信任。尽管儒家提倡“复仇”,但是多个朝代统治阶级意识到“复仇”与国家司法权存在尖锐冲突。例如,“敢有私复仇者,族之”;(63)许嘉璐主编:《二十四史全译·三国志》(第一册·卷二),汉语大词典出版社2004年版,第35页。“杀人偿死,律有明文,何方自理,以求生路”。(64)刘煦:《旧唐书》,中华书局1975年版,第4920页。“当封建国家的统一法制对血亲仇恨失去制裁权威时,必然要透过私人复仇的方式来解决问题。”(65)史树青:《从〈风俗孟义〉看汉代的礼俗》,载《史学月刊》1982年第4期。“被害人权益观”也不例外。如果将“被害人权益观”推向极致,一旦被害人对案件结果不满意,就会选择“自谋生路”,例如上访、申诉、舆论绑架甚至是制造其他恶性事件。有学者还统计,一些司法机关还会对被害人上访、缠访等情况作出风险评估以决定是否适用认罪认罚从宽。(66)参见闫召华:《“合作司法”中的恢复逻辑:认罪认罚案件被害人参与及其限度》,载《法学评论》2021年第5期。这种风险评估不仅起不到社会恢复效果,还会起到反向激励作用。

正是因为“被害人权益观”是我国传统“复仇”观念与血亲、礼法结合的产物,其才更易被广大国民乃至学者接受。但是应当看到,在当今法治建设的勃勃生机之下,“被害人权益观”可能危及司法权的依法行使:一旦形成对“被害人权益观”的路径依赖,以被害人、少数民意、舆论、上访裹挟司法,那么,认罪认罚从宽制度就会裹足不前,被告人终将成为被刑事司法、社会公众双重抛弃的“被遗忘的人”。

(二)现实驱动:“以刑促民”的内在驱动

有学者敏锐指出,刑事附带民事诉讼中刑罚减让的制度逻辑正是“以刑促赔”,即通过被告人对被害人的积极赔偿来达到刑罚减让的效果。(67)参见聂友伦:《刑事附带民事诉讼赔偿范围限制的制度逻辑》,载《环球法律评论》2023年第3期。在“以刑促赔”的逻辑下,被害人越早介入刑事程序,越容易获得赔偿,而认罪认罚阶段更是被害人获得赔偿的关键阶段。

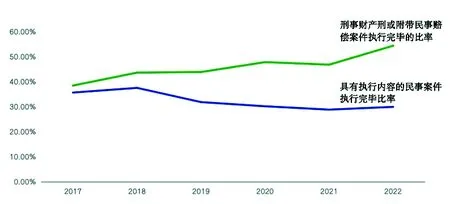

事实上,“以刑促赔”在整个刑事财产刑或刑事附带民事诉讼中的案件执行中发挥了重要作用。笔者对全国法院司法统计公报发布的2017年至2022年中具有执行内容的案件的执行比率进行比较(执行比率=具有执行内容的生效判决书、裁定书、调解书、支付令的收案数量/具有执行内容的案件执行完毕的数量),将具有执行内容的民事案件执行比率与同期刑事财产刑或附带民事赔偿案件的执行比率作对比(见图1)。数据显示,从2017年到2022年,我国民事案件的执行比率一直在低位运行,甚至有持续下降的态势。例如,2022年具有执行内容民事案件生效判决书、裁定书、调解书、支付令收案7008703件,执行完毕的案件为2099126件,执行比率不及三成。从2017年至2022年,刑事财产刑或附带民事赔偿案件的执行比率都显著高于同期民事案件的执行比率。(68)数据来源:中华人民共和国最高人民法院公告网站“司法统计”栏目历年的“全国法院司法统计公报”统计表。其中,每年的数据可参见次年的“首次执行案件情况”,http://gongbao.court.gov.cn/ArticleList.html?serial_no=sftj,2023年6月15日访问。此外,还有一个现象值得关注,我国于2016年9月3日通过《关于授权最高人民法院、最高人民检察院在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的决定》在全国18个城市开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作。自2018年起,具有执行内容民事案件的执行比率整体呈现出上升态势。尽管这一统计可能还受到诸多因素的影响,但也某种程度上可以说明“以刑促民”在刑事财产刑或刑事附带民事诉讼中的案件执行方面发挥了重要作用。

图1 民事部分各类案件执行比率情况图

“认罪认罚”是“以刑促赔”的重要方式,并有效影响着刑事案件中民事赔偿的达成。《认罪认罚指导意见》第18条规定,“犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚,但没有退赃退赔、赔偿损失,未能与被害方达成调解或者和解协议的,从宽时应当予以酌减”;《关于常见犯罪的量刑指导意见》第9、10条甚至还对赔偿经济损失与否以及达成谅解与否设置了不同的量刑基准。法院对于“王某甲交通肇事案”的处理方式正是认罪认罚制度下被害人赔偿情况与量刑直接挂钩的典型代表。被告人王某甲提出,其虽家境困难,但仍旧一直联系被害人并希望通过赔偿获得调解,然被害人不同意。(69)参见王某某交通肇事案,山东省泰安市中级人民法院(2021)鲁09刑终28号刑事裁定书。其内在的动因是,被害人在认罪认罚程序中获得了“话语权”,而谅解与否在很大程度上能够影响被告人的量刑。

以上表明,在推进认罪认罚从宽制度的大背景下,“以刑促赔”占据着主导作用。但是,“以刑促赔”的手段本质上是为了转嫁“执行难”的矛盾,属于执行层面的问题,涉及到国家刑罚权的实现。这本属于国家和被告人之间的问题,但是,“以刑促赔”却将国家与被告人之间的这一矛盾转嫁为被告人与被害人之间的矛盾。在客观上,这种矛盾转嫁不仅不能实现社会恢复,还会激化被告人与被害人之间的矛盾。此时,本属于国家的义务(执行)却悄无声息的“化为乌有”。不难想象,如果继续通过“以刑促赔”的方式转嫁国家义务,那么,被告人与被害人的矛盾终将激化并造成一系列冲突,甚至是流血事件,增加国家的维稳成本。

综上所述,“被害人权益观”的坚守很大程度上是按照“以刑促赔”的逻辑,其核心是通过国家的矛盾转嫁——将国家与被告人的执行矛盾转移给平权的被告人和被害人,使得国家在认罪认罚中摇身一变,成为认罪认罚阶段负责“调停”的“大家长”。这一矛盾转嫁或许可以实现个案间被告人和被害人的和解,但并不能实现整个社会的秩序恢复,还可能造成一系列冲突事件,增加国家的维稳成本。

四、新的视角:“被害人去当事人化”的证成

“被害人权益观”的弊端在于,一旦被害人参与认罪认罚并产生实质影响,被害人就习惯“以刑促赔”的路径依赖,使被告人沦为“被遗忘的人”。因此,学理上有必要将目光从“被害人权益观”转移至“被害人去当事人化”,从认罪认罚本身的逻辑出发,从认罪认罚的“契约”属性及其公正性展开讨论。唯有这样,认罪认罚中当事人的讨论才能焕发出强大的生命力。认罪认罚是“检察机关与嫌疑人、辩护人或值班律师就量刑问题展开平等对话的一种方式”。(70)陈瑞华:《论量刑协商的性质和效力》,载《中外法学》2020年5期。笔者观察到,域外有学者将辩诉交易作为一种“古典契约”(Classical Contract)对待,这正符合我国大多数学者对认罪认罚“协商”理念的强调。(71)See Scott,Robert E.& William J. Stuntz.Plea Bargaining as Contract.101 Yale L. J.1909(1992).传统的契约概念必然无法将认罪认罚涵摄其中,而麦克尼尔在《新社会契约论》中对契约概念的创造性演绎以及罗尔斯的“无知之幕”理论则可以为认罪认罚主体关系的审视提供全新视角。

(一)关系契约理论

“被害人去当事人化”的正当依据是关系契约理论(Relational Contract Theory)。关系契约理论由麦克尼尔在《新社会契约论》中提出。麦克尼尔认为,对契约的理解应当超脱出法律范畴和古典经济学的传统理解,并将契约的定义置于基本事实之中。(72)参见[美]麦克尼尔:《新社会契约论》,雷喜宁、潘勤译,中国政法大学出版社2004年版,第1-11页。因此,他提出破除霍布斯主义和功利主义对契约狭义理解的当务之急,是抓住契约的本质并作出扩张解释。契约的本质是“关系”,所有的交换都是“关系”交换。(73)See Macneil,I. R,Relational Contract:What We Do and Do Not Know,1985 Wis. L. Rev.483(1985).在关系视野下,“契约,不过是有关规划将来交换的过程的当事人之间的各种关系”。(74)[美]麦克尼尔:《新社会契约论》,雷喜宁、潘勤译,中国政法大学出版社2004年版,第4页。

1.广义契约关系下的认罪认罚

麦克尼尔主张,关于权利的创造和制约的权力规范(power norm)也属于契约的种类之一。(75)See Ian R. Macneil,Values in Contract:Internal and External,78 Nw. U. L. REv. 340,347(1983);Ian R. MacNeil,Contracting Worlds and Essential Contract Theory,9 Soc. &Legal Stud. 431 (2000);Ian R. MacNeil,Relational Contract Theory:Challenges and Queries,94 Nw. U. L. Rev. 877 (2000).各部门法规范也是一种契约类型。此时,“在关系中,这些原则(个别性法律原则)……只有在有效地避免与其他规范性原则冲突的情况下,它们才能发挥作用,否则,关系就将分崩离析”。因此,应首先把握认罪认罚制度所属的部门法的关系。这一关系的讨论可以从部门法的性质出发,“现代的国法,是以区分其全部为公法或私法为当然的前提的,对于国家的一切制定法规,若不究明该规定为属于公法或私法,而即欲明了其所生的效果和内容,盖不可能。”(76)[日]美浓部达吉:《公法与私法》,黄冯明译,中国政法大学出版社2003年版,第3页。在广义的契约关系(刑事诉讼这一部门法)中,认罪认罚的讨论首先应置于公私法的二元框架内。

在宏观层面,认罪认罚制度作为2018年刑诉法修改的新增制度,属于刑事诉讼法的调整范畴。公法的调整对象是国家和公民之间的关系,特别是调整国家和易于受到国家权力侵害的公民的关系。因而,公法的调整方式往往是对国家权力设置一系列限制和约束手段。其原因在于国家权力较之于个人具有两种特性:一是国家权力与个人之间存在巨大的权力差距;二是国家权力的“不可逃避性”。二者共同导致个人较之于国家的脆弱性。(77)“之所以要动用宪法来约束国家权力,第一个事实基础是个人与国家之间存在巨大的权力差距。”“第二个事实基础,是国家权力对个人而言具有‘不可逃避性’”,这是“国家机构的标志性特征。”参见姜峰:《宪法私人效力中的事实与规范:一个分析框架》,载《法商研究》2020年第1期。这一特性就决定了“在刑事诉讼中,永远都不存在保障所谓被害人人权的问题”。(78)易延友:《刑事诉讼人权保障的基本立场》,载《政法论坛》2015年第4期。“被害人权益理论”深受国际刑事司法准则、人权公约对各国被害人权利的构建以及我国被害人学发展的影响,但却忽视了认罪认罚制度是居于刑事诉讼这一公法领域的制度。认罪认罚制度的适用不能突破刑事诉讼法的公法属性。刑事诉讼法的公法属性为当事人限定了严苛条件,而刑事诉讼中的程序正义、人权保障以及刑诉法的各篇章体例无不贯彻着“国家—加害方”的关系理念。

被害人与加害人是平等主体之间的关系。平等主体之间并不存在侵犯人权的问题,例如甲将乙打成重伤,通常认为是甲侵犯了乙的身体权,而非人权。“被害人权益理论”将被害人权益扩展到公法属性的认罪认罚领域,必然会导致公法和私法的功能混同,“人权”通货膨胀,私法自治难以得到保障,进而违背了这一理论的设立初衷。(79)参见李海平:《基本权利的国家保护:从客观价值到主观权利》,载《法学研究》2021年第4期。正如有学者指出的那样,刑事诉讼的本质是公益诉讼,而被害人个人利益的司法救济路径是私诉。(80)参见马贵翔、林婧:《刑事被害人当事人化的反思与制度重构》,载《河北法学》2020年第1期。认罪认罚案件的被害人可以通过刑事附带民事诉讼或者另行提起民事诉讼实现救济。

2.狭义契约关系下的认罪认罚制度

麦克尼尔提出,契约的根源是社会。(81)参见[美]麦克尼尔:《新社会契约论》,雷喜宁、潘勤译,中国政法大学出版社2004年版,第1页。如果把契约从社会中的特定关系抽离出来,就很难理解契约的达成,例如,父母对子女的赠与。如果将这一契约从血缘关系的语境中抽离,则很难理解一方对另一方无条件的赠与。如果将契约的社会性置于认罪认罚制度中,则更易于理解认罪认罚的关系主体。

第一,认罪认罚的交换内容是一种“未来安排”。根据《刑诉法》第176条,认罪认罚达成的协议是两个:一是犯罪嫌疑人签署的认罪认罚具结书,二是量刑建议。似乎认为,被追诉人一方以认罪认罚作为“交换”物品,而检察机关则以量刑建议互换。按照这一解读,契约的交换内容是“承诺”。只要达成承诺,则契约成立。但事实上,这一理解完全建立在古典契约关系之上,而麦克尼尔则批评了这种“将契约限制为一个或一组承诺”的倾向。(82)参见[美]麦克尼尔:《新社会契约论》,雷喜宁、潘勤译,中国政法大学出版社2004年版,第5页。麦克尼尔表示,承诺只是交换的外部表征,承诺背后的观念,例如诸多非承诺机制,才是交易达成的原因。承诺背后的观念就是,确信人类的意志力能影响未来,确信一个人现在能够影响未来。也就是说,承诺人的意志、受诺人的意志以及危险之未来的选择所采取的现实行为才是真正的交换内容。(83)参见[美]麦克尼尔:《新社会契约论》,雷喜宁、潘勤译,中国政法大学出版社2004年版,第5-7页。就认罪认罚具结书而言,检察机关认为这一具结书可以影响被告人在庭审时的表现,被告人可以受此约束,才会提出相应的量刑意见;而量刑意见书则代表着对检察机关庭审指控的限制和约束。另外,“承诺的第三个因素是危险之承诺人将来可能利用的选择而采取的现实的行动,”辩诉双方还会致力于实现这一认罪认罚的结果,并为此付出真挚努力。(84)参见[美]麦克尼尔:《新社会契约论》,雷喜宁、潘勤译,中国政法大学出版社2004年版,第6页。如果被告人在庭审时“反悔”,那么被告人就必然要承担因“反悔”造成的后果,检察机关可以“撕毁”相应的“量刑折扣”。(85)参见肖沛权:《论被追诉人认罪认罚的反悔权》,载《法商研究》2021年第4期。认罪认罚具结书和量刑建议书代表的对各自的约束力,才成为辩诉双方达成合意的原因。在此,检察机关动辄考虑被害人意见的行为超出了检察机关的“承诺”约束,会影响认罪认罚的实现。

第二,认罪认罚程序存在的可能风险都规定在“买价”中。不可否认,契约成立后在实现“未来安排”时(契约成立后的履行期间)不可避免地存在风险。认罪认罚也不例外,被追诉人可能“反悔”,检察机关可能改变量刑建议。但是,在契约关系中,“每一个能够想到的偶然因素都纳入了计划”并充分考虑到买价之中。(86)参见[美]麦克尼尔:《新社会契约论》,雷喜宁、潘勤译,中国政法大学出版社2004年版,第18页。认罪认罚的启动只有两种方式:一是被追诉人主动认罪认罚;二是由检察机关启动。但无论何种启动方式,都是先由被追诉人签署认罪认罚具结书,而后检察机关出具量刑建议书。但是,被追诉人在签署认罪认罚具结书时,并未将被害人意见这一因素考虑在“买价”之中。因为,根据《刑诉法》第120条的规定,被追诉人在决定是否认罪认罚时,仅仅被告知的是其享有的诉讼权利和认罪认罚的法律规定,而未被告知被害人意见可能会对认罪认罚产生实质影响。也就是说,被追诉人所支付的“买价”只是认罪认罚后检察机关的“量刑折扣”。如果检察机关在作出量刑建议书时,既要听取被害人意见,又要由被害人在量刑建议中发挥实质作用,将完全超出被追诉人的预期和“买价”,而又没有相应的“对价”,这将影响被追诉人的庭审配合。

第三,认罪认罚中被追诉人和检察机关的交换应“相对平衡”。“交换是对权力的运用”。(87)[美]麦克尼尔:《新社会契约论》,雷喜宁、潘勤译,中国政法大学出版社2004年版,第30页。从本质上说,认罪认罚暗含“协商”的意旨,即“平等对话”和“达成一致”。“平等对话”就要求被追诉人与国家司法机关具有大致平等的“武装”。“达成一致”就包含着双方可能的妥协和让步,以达成一致意见。检察机关与被追诉人之间的权力差距导致个人较之于国家的脆弱性。(88)参见姜峰:《宪法私人效力中的事实与规范:一个分析框架》,载《法商研究》2020年第1期。检察机关这一命令者地位,使其自然而然地不顾及被追诉人的意见而直接听取被害人意见。但是,“交换是愿意和不愿意两者较量的结果,产生了愿意占优势的肯定性的平衡”。(89)[美]麦克尼尔:《新社会契约论》,雷喜宁、潘勤译,中国政法大学出版社2004年版,第30页。检察机关这一单方面行使权力的行为很大程度上会影响被追诉人达成“交易”的意愿,特别是被害人在公诉阶段已经“咸鱼翻身”。被害人这一处境变化可能会使其利用检察机关的优势地位,对被告人提出不合理的赔偿请求。如果被告人面临天价赔偿请求而选择不认罪认罚或者基于逆反心理不认罪认罚,最终都会危及被追诉人的自愿性,也不利于被害人的权益救济。

(二)无知之幕

认罪认罚程序的公平与否,涉及到“无知之幕”理论。“无知之幕”理论为认罪认罚程序的公平性判断提供了参考标准。“无知之幕”理论认为,各方在不知道某些特殊事实(包括阶级出身、社会地位、天生资质、自然能力、善恶观念等)的情况下,在一般考虑的基础上作出选择,反而更易于达致程序的公正。(90)参见[美]约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀宏、何包钢、廖申白译,中国社会科学出版社1988年版,第131-132页。

1.“无知之幕”的前提是“相互冷淡”

“相互冷淡”的设定就是,把每个人当作自利的“理性人”对待,各方既不想赠送利益,也不想损害他人。(91)参见[美]约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀宏、何包钢、廖申白译,中国社会科学出版社1988年版,第138页。尽管“理性人”不知道某些特殊事实,但唯一知道的是,他们的社会在受着正义环境的制约及其所具有的任何意义。这一“相互冷淡”体现为“最坏假定”。罗尔斯提出最大最小值规则(maximin rule):假设两个原则是一个人将选择来设计这样一个社会的原则——在这一社会里,他的敌人也会把他的地位分给他。最大最小值规则告诉我们要按选择对象可能产生的最坏结果来排列选择对象的次序,然后我们将采用这样一个选择对象,它的最坏结果优于其他对象的最坏结果。(92)参见[美]约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀宏、何包钢、廖申白译,中国社会科学出版社1988年版,第146页。而且,当我们进入一种契约后,我们必须能够甚至在属于它的最坏情况下仍然尊重它,否则,我们就不会充满信心地行动。(93)参见[美]约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀宏、何包钢、廖申白译,中国社会科学出版社1988年版,第168页。

2.“相互冷淡”与“无知之幕”的结合

“相互冷淡”与“无知之幕”的结合可以判断被害人意见在认罪认罚程序中正义与否。就认罪认罚程序而言,“理性人”考虑的是:假定自己“不幸”成为被告人,是否愿意接受一个不确定的被害人可能谅解或者不谅解作为其刑罚的考量因素?

在“被害人去当事人化”的情况下,“理性人”会认为,“认罪认罚”是一种相对公平和更具自主性的程序。一方面,“理性人”可以选择认罪认罚或不认罪认罚,这一程序的主动权在自己,可以自己把握;另一方面,检察机关必然是按照一定规则决定是否适用认罪认罚程序,而非基于一种单纯的敌对心理。

在“被害人权益观”的情况下,“理性人”还要面临被害人意见。在“理性人”抛开自身立场的语境下,被害人意见是一种未知的不稳定因素。特别是“理性人”会设身处地地认为:一旦被害人意见可以影响认罪认罚,那么,身为被告人的自己,其命运必然掌握在处于对立面的被告人手中。但根据“无知之幕”理论,被害人意见不能对认罪认罚程序产生实质影响,而应由更加理性的检察机关按照法定的程序和规则决定认罪认罚的适用。

结 语

“被害人学”在我国经历了一个从引进到内化的过程。上世纪80年代至今的短短40年间,这一源自欧陆的理论逐渐内化,并成为学界分析我国认罪认罚制度下被害人权益相关问题不言自明的理论工具——“被害人权益观”。当然,学习借鉴域外被害人权益理论对于人权内涵的发展意义重大。但是,当这一理论逐渐与认罪认罚从宽制度相结合时,则不得不反思它是否与我国认罪认罚制度融贯。本文研究表明,“被害人权益观”在刑罚基本理论、法益理论、权利来源、控辩关系、功能价值上存在诸多缺陷。在上述缺陷的基础上,本文进一步反思,为何具有诸多缺憾的“被害人权益观”在我国却受到如此热捧?从某种程度上说,这一理论契合于我国历史和现实的两个面向:“被害人权益观”与我国儒家传统的“复仇”基因文化暗合,“复仇”与“礼法”“孝悌”观念的结合大大强化了被害人参与刑事诉讼程序的意识;“被害人权益观”与“以刑促赔”联手,将本属于“执行难”的社会现实直接转嫁给被告人,国家从加害人和被害人的矛盾中“悄然而退”。基于历史与现实,“被害人权益观”极易激化加害人和受害人之间的矛盾,无法实现社会恢复,还可能增加国家的维稳成本。因此,“被害人权益观”应转向“被害人去当事人化”理论,并从认罪认罚程序的“契约”本质和“契约”本身的正义与否展开探讨。从麦克尼尔的“关系契约”和罗尔斯的“无知之幕”理论出发:

一是“关系契约”理论。首先,从广义的契约关系出发,只有犯罪嫌疑人、被告人才可能成为被国家权力压迫的对象,才能成为刑事诉讼中的当事人。(94)参见易延友:《刑事诉讼人权保障的基本立场》,载《政法论坛》2015年第4期。其次,从狭义契约关系出发:(1)认罪认罚的当事人受各自“承诺”的约束,检察机关动辄考虑被害人意见的行为超出了检察机关的“承诺”约束,会影响认罪认罚的实现;(2)检察机关未在认罪认罚权利义务告知阶段告知被追诉人要将被害人意见考虑作为量刑建议书的考虑因素,超出了被追诉人的预期和“买价”,又未有相应的“对价”,影响被追诉人的庭审配合;(3)认罪认罚中被追诉人和检察机关的交换应“相对平衡”,被害人介入将影响被追诉人达成“交易”的意愿,危及被追诉人认罪认罚的自愿性,也不利于被害人的权益救济。

二是“无知之幕”理论。这一理论设置了程序正义与否的边界。就认罪认罚程序而言,相比于冲动、敌对甚至富有怜悯的情绪不定的被害人,“理性人”会更希望由检察机关按照一定法律规则和程序来决定是否对自己适用认罪认罚程序。本文旨在提供一个关于“被害人去中心化”的初步构想,将被害人地位置于认罪认罚制度的“契约关系”和“公正性”上进行判断。毕竟,在我国既有的控辩关系和制度建构下,这一重构将显得尤为迫切。