心智障碍者支持性就业的已有经验、现存问题与优化路径

汤夺先 杨秀飞 唐婷

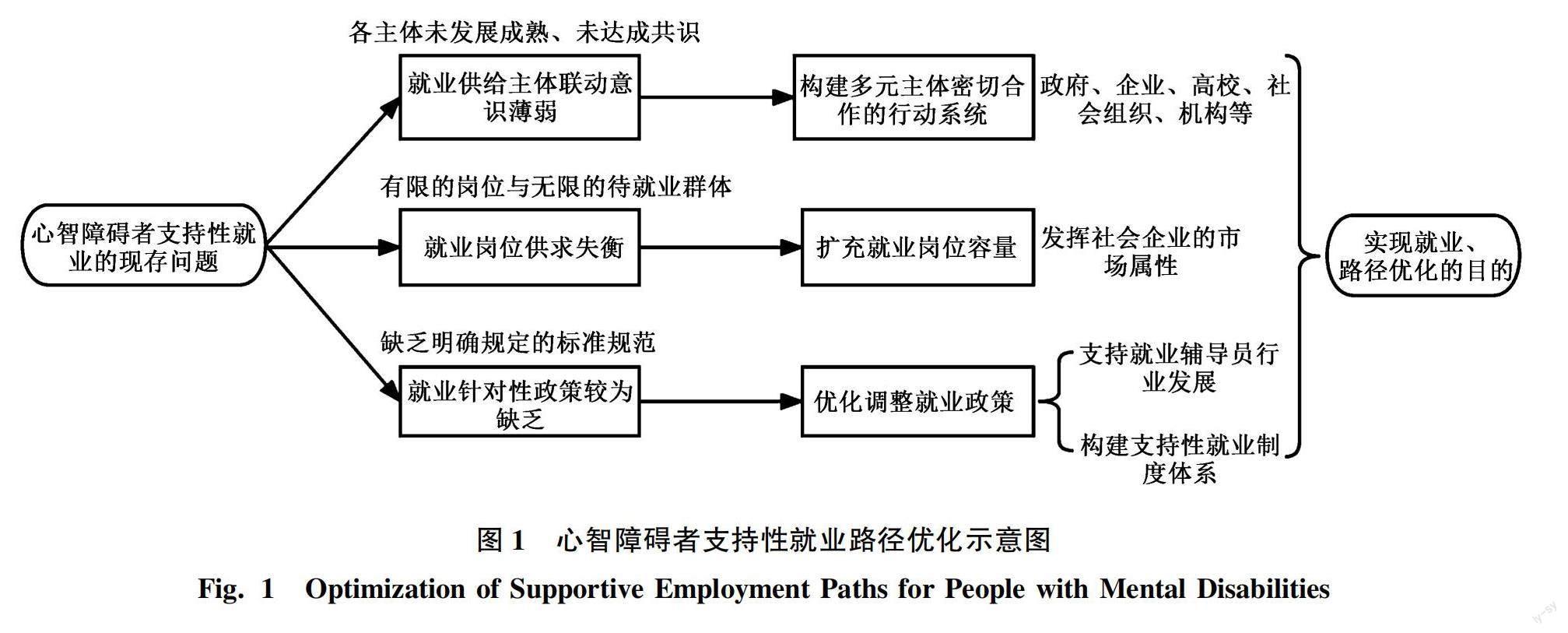

[摘 要] 推动心智障碍者的支持性就业服务,助力残疾人事业的高层次发展。目前,心智障碍者支持性就业实行就业服务多元主体供给模式,该模式的关键在于心智障碍者的就业能力与就业岗位高度匹配,注重就业岗位的多途径创造和就业渠道的多样化开发;就业产出多出于公益性质,提高社会对支持性就业的认可度和包容度是倡导公益消费理念的前提。然而,就业过程中还存在多元主体联动意识薄弱、就业岗位供求失衡、针对性政策有待完善等问题,未来还需在多元主体联动平台的搭建、就业岗位容量的扩充和政策完善等方面努力。

[关键词]心智障碍者;支持性就业;路径优化

[中圖分类号]D 669.69

[文献标志码]A

[文章编号]1005-0310(2023)06-0073-07

Supportive Employment for People with Mental Disabilities: Existing

Experience, Existing Problems and Optimization Path

TANG Duoxian, YANG Xiufei, TANG Ting

(School of Sociology and Politics,Anhui University,Hefei 230601,China)

Abstract: It is required to promote supportive employment services for people with mental disabilities and help them develop at a higher level. At present, the supportive employment of people with mental disabilities adopts a diversified supply model of employment services. The key of the model lies in the high matching of their employment ability with job positions, emphasizing the creation of multiple employment opportunities and the diversification of employment channel development. Employment output is more of a public welfare nature, and improving the social recognition and tolerance of supportive employment is the premise of advocating the concept of public consumption. However, in the employment process, there are still problems such as weak awareness of multi-subject linkage, unbalanced supply and demand of employment positions, and targeted policies to be improved. In the future, efforts should be made in the construction of multi-subject linkage platforms, expansion of employment capacity, and policy improvement.

Keywords: Mentally disabled persons;Supporting employment;Path optimization

1 问题提出与文献回顾

国务院印发的《“十四五”残疾人保障和发展规划》提出“多形式、多渠道促进残疾人就业”的任务目标;《促进残疾人就业三年行动方案(2022—2024)》将扩大残疾人就业岗位作为解决有就业需求和就业条件的残疾人就业问题的总体要求之一,实施对就业困难残疾人的就业帮扶行动。心智障碍者作为就业困难残疾人中的重点帮扶对象,自身的脆弱性特征更加凸显,怎样使心智障碍者有尊严地就业,构建可持续的支持性就业路径成了亟须解决的问题。

对于支持性就业的定义,学者们普遍以“先安置、后就业”作为论析起点,力求在竞争性就业中进行个别化安置。这个概念最早由美国特殊教育工作者马克·戈尔德提出,他假设:“如果接受积极的辅助性支持,所有人都能够学会并完成非常复杂的工作任务。”这一理论构想在1985年美国颁布的《联邦公报》上得到补充,增加了“融合机构特别是正规工作场所、为心智障碍者设计有薪酬的工作”两大核心要素。国内学者宋颂从有薪及同工同酬、持续性支持、融合性和个别化4个方面总结了支持性就业的特点。龚燕认为,支持性就业的服务过程应遵守零拒绝、竞争性就业、快速搜寻工作、尊重残疾人意愿等原则。支持性就业是以心智障碍者的就业能力为核心,以融合社会为起点,以获得就业机会和合理的报酬为最终目标。

支持性就业模式自21世纪初被引入我国以来,学者比较注重对国外支持性就业模式经验的学习。例如:汪蔚兰等总结了美国智障人士支持性就业的五大流程;杜林等归纳了美国支持性就业在就业规模、生活质量、就业安置和经济效益等方面取得的成绩;申仁洪认为,残障者的家庭、雇主、就业辅导员等的外部协作是支持性就业成功的关键。国外的支持性就业是以就业权利为前提的就业理念和整合职前训练的服务模式,该模式对我国心智障碍者的职前教育和就业工作有重要启示,相关研究为我国支持性就业服务体系的完善起到了借鉴作用。

在国内支持性就业实践中,典型模式有“喜憨儿”洗车中心、面包工坊、快递业务等,与辅助性就业有着本质区别。部分学者辨析了两种就业形式在工作场所、工作性质、服务支持等方面的区别,并探讨了推动两者在职业发展、服务体系构建、政策完善等方面相互融合的可行方法。如:朱盼玲从生态系统的视角分析了社会企业介入“喜憨儿”就业的经验并发现,可通过倡导公益消费理念构建公益连锁系统;朱健刚等从广州支持性就业的实践出发,探讨了整合型社会企业在自身运营能力、相关政策供给和心智障碍者人群覆盖面不足等方面的问题。类似企业多为非营利组織进行的商业化或社会中的创新型企业,具有高度自主性和独立性。现实情况中,相关行政性资源更多地向就业机构倾斜,政策设计仍然以辅助性就业为主。就业机构这类社会组织起着提供资源的关键作用,以“全景服务发展”为理念来突破支持性就业持续性不强的问题。除了政府的政策供给、社会企业和相关社会组织等外部资源的支持,心智障碍者就业的关键在于自身能力的提高。重视心智障碍者自身人力资本的提升对其支持性就业非常重要,可利用职业能力评估来了解心智障碍者自身的优缺点,从而提高其与就业岗位的匹配度,减少试错成本。

综上所述,要推动心智障碍者支持性就业的发展,需要家庭、社会组织、企业、政府乃至社会文化的积极配合,才能更好地优化支持性就业路径。目前,学界对心智障碍者支持性就业方面的研究还处于起步阶段,现有成果主要集中在对支持性就业发展的概况、流程步骤、国内外经验比较方面,而关于心智障碍者支持性就业实践的微观研究较少。鉴于此,本文基于安徽省心智障碍者支持性就业的实地调查资料,采用文献与调研相结合的方法,总结现有心智障碍者支持性就业的经验,探讨心智障碍者支持性就业的困境和破解路径。

目前,安徽省有3家社会企业、2家心智障碍者扶助中心以及1家就业机构采用支持性就业模式。2022年7月以来,笔者多次与就业辅导员、机构负责人和家长接触并进行访谈,获得大量一手资料。调查发现,在支持性就业模式下的就业对象主要为就业年龄段中恢复状况较好且适应能力较强的智力、精神类残疾人。支持性就业模式吸纳的人数较少,具有支持性就业能力的心智障碍者无法转化和流出,以致辅助性就业机构容纳的心智障碍者的流动性较低。就业者多从事洗车、快递、酒店保洁等服务行业,存在就业质量难以形成统一标准、支持成本大于就业收益等问题。在此基础上,从经验总结中构建出适合心智障碍者的“赋能式”支持性就业路径,是本文探讨的重心。

2 心智障碍者支持性就业的已有经验

调查发现,现有的支持性就业已形成较为完整的工作流程,就业辅导员需完成寻找就业机会、就业培训、就业追踪和评估等环节。在此过程中,强调多元主体的参与、就业岗位的多元化开发,以及公益消费理念的倡导。

2.1 实行就业服务多元主体供给模式,助推多元主体参与格局的形成

推进残疾人支持性就业的关键在于整合社会资源,而整合资源的关键在于多元主体的外生性赋能。葛忠明等认为,多元主体的共同参与是残疾人事业的坚实支撑,只有充分调动社会力量,心智障碍者支持性就业才能全面发展。政府作为推动主体,为心智障碍者提供“输血式”服务,并对有限的公共资源进行有效分配,除正常的专项资金供给、减税退税、土地资源分配以外,还以慰问的形式定期回访。如,安庆残联走访慰问农村智力障碍家庭,及时跟进了解职前就业培训、就业支持的完成情况,并为智力障碍人士提供农场养鸡技术。

爱心企业作为支持主体,应积极开展资金支持、货源供给和技术培训等工作。其服务供给的普惠程度取决于企业的社会责任以及社会价值投资。除与辅助性就业机构签订订单合同及参与捐助等方式以外,企业还应另设一些特色服务,不断创新相关服务的供给方式。如,合肥市顺丰快递公司与至爱阳光康复机构的合作方式有别于只提供货源的单一模式,心智障碍者直接参与快递配送服务,从而达到企业以“效率”为取向的目标。

社会企业作为主体,直接参与心智障碍者就业岗位的提供和安置,是构建心智障碍者支持性就业服务体系的重要环节。社会企业介于社会价值和经济价值两种价值取向之间,具有经济、社会和政策三重目标属性。其中,残疾领域的带头人以及心智障碍者的家长起直接作用,洗车中心是雷军与其他9名“喜憨儿”家长共同出资100万创办的,后在全国铺开。如安徽省阜阳、合肥两家“喜憨儿”洗车中心分别由阜阳翔飞特殊教育学校和合肥市肢体残疾优秀代表牵头创办的,与普通洗车企业在市场上同等竞争,使心智障碍者在实现就业增收的同时,也赢得了外界的尊重。政府、社会企业、爱心企业以及家庭形成多元主体的供给模式,合力织成一张就业服务支持网。整合多元主体资源,形成以政府为主导力量、企业为中坚力量、社区为平台的参与格局,从而满足心智障碍者多样化的就业需求。

2.2 多途径创造就业岗位,促进就业渠道的多元化

定向就业岗位的合理开发能够满足心智障碍者的多元化需求,做到精准就业。目前典型的渠道有政府部门的内部开发、传统就业安置岗位的再开发和服务行业岗位开发。

首先,以政府为主的就业岗位内部开发,联合民政部、人社部等部门,整合现有资源,进行就业岗位的开发与安置工作。安徽省结合本省特点,要求民营企业每年开发一批岗位定向招聘残疾人,并给予派单倾斜和免费培训等帮扶;相关助残组织开发、收集、储备劳动项目,配备残疾人就业辅导员,统筹用好现有的公益性岗位,提供更具针对性的帮扶工作等,做好政策引领工作。

其次,传统就业安置岗位的再开发,应结合社会企业和市场优势,在政府的引导下增设适合心智障碍者的就业岗位,开拓新的就业形式,拓展其他就业渠道,增强就业机构的“造血能力”。如,安徽省安庆市慧灵智障人士服务中心在办公楼下设立慧灵洗车中心,集中机构的内部资源,在节约场地、资金、员工管理成本的同时,由机构负责、自负盈亏。不同于社会人士开创的洗车中心,慧灵洗车中心能够在机构内更为便利地做好心智障碍者的前期评估、就业参与、后期职业康复等工作,形成整个支持性就业服务的闭环系统。

最后,服务行业岗位的开发,此类行业岗位的容量非常大,就业辅导员在其中起到关键作用,其安置成本一般高于心智障碍者的就业收益。心智障碍者自身就业的不稳定性和监护人的过度保护,使其就业安置压力过大。在实践中,心智障碍者的就业人数较少,主要在酒店、医院、购物广场等地做保洁工作。服务行业岗位的开发过于零散,各地残联和助残组织应积极利用微信公众号、QQ群、微信群、朋友圈、线上及线下公益推介会等网络媒介,谋求就业岗位的开发与帮扶。

2.3 倡导公益消费,提高支持性就业的社会认可度

出于公益性质,目前,心智障碍者主要从事洗车、快递配送、产品代加工等行业,但相比于被施舍和同情,心智障碍者在工作中更能得到社会的尊重和接纳。安徽省顺丰快递的成功案例正是将心智障碍者视为普通劳动者,以“优势视角”取代“问题视角”,使心智障碍者能够真正得到“平等、参与、共享”。从社会角度来看,利用心智障碍者自身的反脆弱性策略倡导以爱与关怀化解消除障碍为主,协助心智障碍者获得回归社会的机会。“喜憨儿”洗车中心积极宣传公益消费,正确引导社会大众的消费观,其宣传标语为“给我们机会为您服务,帮助了我们也改变了社会”。该企业注重营造公益消费理念,并将到店洗车视作普通消费,从而促进心智障碍者就业并实现社会融入。

要实现对心智障碍者的社会包容,需要充分保护残疾人的权力,清除支持性就业中存在的各种显性和隐性的社会障碍,保障其共享经济发展成果。消解隐形排斥,营造社会集体意识,才能进一步提高社会对心智障碍者支持性就业的认可度。在顺丰快递业务中,就业辅导员积极营造社区氛围,从就业前的社区宣传,到就业过程中上门解释心智障碍者快递派送的特殊性,再到就业后与社区居民交流沟通、反馈就业成果等,打造社区居民对心智障碍者支持性就业的包容圈,提高其社会认可度。

3 心智障碍者支持性就业的现存问题

由于心智障碍者就业的内生动力不足,再加上教育的缺失,使其实现就业的可能性较小。目前,我国大部分心智障碍群体都面临就业不稳定、就业延续性差等多种障碍,归其原因在于就业供给主体联动意识薄弱、就业岗位供求失衡、就业针对性政策较为缺乏等。

3.1 就业供给主体联动意识薄弱

多元主体联动强调平等协作及支持性就业资源的互通共享,目前各主体在联动合作上还需加强。一方面,在公共利益的基础上未能达成集体行动意识。在支持性就业中主要以市场运作为主,而支持性就业需要政府的鼎力支持。因此,此类带有支持性就业性质的就业机构需要在资源链接和保持该机构独立性之间进行权衡,并且承担企业合作时的工作指标。企业在经济利益的驱动下,要追求更多的获利。因此,政府、社会组织和企业之间难以达成集体行动意识,各主体之间合作意识淡薄,难以将重点放在合作责任的履行上。另一方面,各主體尚未发展成熟,合作共识有待达成。国务院办公厅印发的《促进残疾人就业三年行动实施方案(2022—2024)》中提及引导和组织帮助残疾人就业,其中涉及残联、民政部、人力资源社会保障部以及各类残疾人协会、扶残助残社会组织等。目前,安徽省支持性就业以残疾人就业带头人创办的社会企业为主,社会组织带头启动的支持性就业较少。社会企业不同于一般营利性企业,它需要厘清政府与市场的关系,更多地需要政府创造优惠政策、资源链接等条件。加之社会组织还存在数量不足、竞争态势不明显等问题,容易造成社会企业这类独立主体缺乏政府供给服务、社会组织(如政府部门)又难以进入竞争市场的局面,因此无法形成各主体发展成熟、彼此独立又相互联动的准市场。

3.2 就业岗位供求失衡

有限的就业岗位无法吸纳数量庞大的心智障碍群体,就业岗位数量与待就业人数之间存在供求失衡问题。从社会组织的角度来看,辅助性机构容纳的残疾人的流动性低,具备支持性就业能力的残疾人无法转化和流出,而是继续留在辅助性机构中。多数监护人对心智障碍者参与竞争性就业过于担忧,普遍希望他们进入辅助性就业机构进行“托管式”就业。因此,辅助性就业机构“只进不出”的低流动就业模式难以满足越来越多的心智障碍者的就业需求。

从竞争性就业市场来看,用人单位招收心智障碍者的意愿不强。原因在于:心智障碍者在精神、智力等方面存在缺陷,在病情上存在反复性和突发性,学习能力和适应环境的能力较差;另外,心智障碍者需要接受系统培训,就业辅导员或专门的特训教师要对其进行长期的康复训练,以及自理能力和工作技能的培训等,因此,高昂的就业培训成本和突发性病情产生的风险压力使心智障碍者的就业受阻。在同等条件下,用人单位更愿意接收肢体、言语轻度损伤的残疾人,而非心智障碍者。因此,多渠道争取支持性就业机会、多途径解决就业岗位供求失衡是当下亟须解决的问题。

3.3 就业针对性政策较为缺乏

《“十四五”残疾人保障和发展规划》指出:要以建立残疾人就业辅导员制度、扩充就业辅导员队伍的方式改进残疾人就业服务。安徽省就业政策精神进一步落实了就业辅导员的管理和培训相关工作,从实践层面出发,提高残疾人就业辅导员工作的综合能力。但在培训中需要统一的培训标准、系统指导和明确规范,对核心工作能力包括哪些内容需要形成共识。此外,仅靠中残联、中智协以及社会机构进行单纯的工作技巧训练和外派学习等方式难以满足就业辅导员职业化发展和专业队伍建设的需求。此外,特殊教育相关学历标准的政策涵盖内容不够详细、专业知识不明显,所培养的就业辅导员人才数量不足,人员质量有待提高。

尽管支持性就业服务在中国残联与其他7部门联合印发的《关于发展残疾人辅助性就业的意见》中有所体现,但文件并未明确规定就业服务规范的细节。解决岗位对接的社会企业由于存在组织类型界定模糊、价值取向多元等问题,在享受房租、水电和税收优惠时可能由于无法对应政策标准而遇到困难。另外,心智障碍者就业后获得的收入也与低保政策相冲突,因此,家长更不愿意让心智障碍者参与就业,其根本原因在于针对性政策供给不足。残疾人支持性就业政策的颁布贵在针对性,有针对性的政策才能接地气,才更容易落实。

4 心智障碍者支持性就业的优化路径

面对就业供给主体联动意识薄弱、就业岗位供需失衡、就业针对性政策供给不足等问题,亟须在多元合作行动系统的构建、就业岗位的容量扩充、政策供给等方面进行改进,通过外部资源赋能的方式优化心智障碍者支持性就业路径(如图1所示)。

4.1 构建多元主体密切合作的行动系统

要实现密切合作的闭环行动系统,并非只是各主体简单的“在场”就行,必须在明确职责的前提下精准定位,达成共识。

1)多主体协同联动,共促合作

各主体之间的联动应建立在“共同体关系”的基础上,即各主体之间应尊重独立,利益共享。在此过程中,政府仍然处于主导地位,与社会组织、社会企业等合作开展各项资源的整合、供给工作;引领各主体对公益事业所蕴含的公共利益达成共识,跳出“利己”思维,实现多方联动。另外,坚持各主体为心智障碍残疾人服务的公益导向及对其主动服务意识的培养,以优惠政策、爱心嘉奖、宣传鼓励等方式引导社会组织和社会企业等自发践行社会责任,进一步强化助推支持性就业的公益性参与动机。

2)明确支持主体的角色定位,培育供给多元主体

政府发挥引导作用,以政策倾斜的方式推进支持性就业的可持续发展,为更多的社会企业创造条件和发展空间。社会组织应转变视角,调整政府、市场与自身的关系,淡化行政色彩,进一步增强市场竞争优势。企业应开放技能培训、就业资源供给和就业岗位信息等资源。政府协同社会企业、社会组织共同促进心智障碍者支持性就业的专业化发展。为解决行政性资源偏向社会组织却不能承接社会企业市场竞争力的问题,应建立双向沟通互动机制,以支持代替支配,在服务购买和服务承接两端寻求平衡。

4.2 扩充就业岗位容量

心智障碍者支持性就业岗位的提供仅借助社会组织和特教学校无法更好地链接市场资源,并且未能彻底开发适合心智障碍者的就业岗位。社会企业具有市场属性,能够调动更多的社会资源。在岗位开发阶段,尊重心智障碍者的生理和心理特质,在追求利润的同时,兼顾企业效益与服务对象的持续发展。地方残联应与就业中心、爱心企业、慈善会等共同搭建心智障碍者支持性就业资源的连通平台,打通就业资源连通渠道;同时联合高校和社工机构共同建立合作关系,组织志愿者参与就业岗位的开发工作,建立心智障碍者支持性就业人力资源开发和岗位开发的长效机制。

就业辅导员在就业岗位扩充方面起着关键作用,通过对用人单位工作流程的解读、解构,寻找并开发适宜心智障碍者可持续发展的职位。就业辅导员协同就业督导员与街道办事处、社区居委会及其他非营利机构联合,在就业岗位的基础上与用人单位面谈,对心智障碍者的持续性就业进行监督管理,确保心智障碍者的就业落实。另外,心智障碍者家庭是链接岗位资源的首要群体,通过建立残障社群、家长组织等互助小组加强岗位资源链接的能力。

4.3 优化调整就业政策

心智障碍者的就业模式日益多元化,对相关政策法规也有了更高的期待。其中,起关键作用的就业辅导员还存在职业发展、考核认定等方面的问题,从而影响其高质量的支持性就业服务供给。

1)需在政策上给予就业辅导员行业发展的根本性支撑,推动建立就业辅导员资质认证与定期审核机制,使就业辅导员行业的发展更标准化、职业化。通过定期、持续组织就业辅导员参与专业知识技能培训、学术论坛、学术沙龙等活动,并与高校专家进行交流,不断积累专业知识,在外聘督导专家的督促下使就业辅导员成为心智障碍者就业的支持者。

2)需要在对支持性就业进行合理定位的基础上构建制度体系。在支持性就业制度中应明确就业群体和就业形式,以及如何支持、谁来支持等问题。同时,过于偏向“辅助性就业”的制度基础难以适应支持性就业的长远发展。因此,要以政策文件的方式明确支持性就业的定义和性质、支持性就业各部门的权责划分及实施步骤等,辅之相关的配套制度,挖掘“按比例就业”政策实施下的潜在雇主,为支持性就业岗位的扩容做好支持性就业职业教育相关制度的推行工作。

5 结束语

支持性就业体现了国家对残疾人就业的特别扶持。多元主体的参与,形成以社会企业为主,政府、爱心企业和家庭为辅的协同就业支持模式,其公益性特质填补了我国在心智障碍者就业服务供给方面的空白。支持性就业模式在就业供给主体的联动意识、就业岗位供给、针对性政策完善方面还存在较多不足,未来还需做好多元主体联动平台的搭建、就业辅导员人才培养体系的建立健全及就业岗位的扩容等相关工作。

在心智障碍者支持性就业中引入市场因素,形成“政府+社会+市场”的新型公益创新供给形式。社会企业作为典型代表,着力于提高服务效率和开展创新型服务;洗车、烘焙、快递服务等创新型就業方式在一定程度上弥补了相关就业机构单纯依靠爱心企业捐助和政府购买服务的缺陷,但其社会价值和经济价值的取向与平衡问题值得关注。加之,社会企业的相关扶持政策还在完善中,需要相关部门和专业研究人员持续跟踪,并做进一步的研究。

[参考文献]

[]ZIDER S J,GOLD M W. Behind the wheel training for individuals labeled moderately retarded[J].Exceptional Children,1981,47(8):632-639.

[2]宋颂.国际残疾人支持性就业比较研究[J].残疾人研究,2015(1):66-69.

[3]龚燕.我国残疾人支持性就业的发展现实及推进路径[J].广西社会科学,2018(8):162-166.

[4]汪蔚兰,昝飞.美国的智障人士支持性就业[J].社会福利,2010(5):26-27.

[5]杜林,李伦,雷江华.美国残疾人支持性就业的发展及对我国的启示[J].中国特殊教育,2013(9):14-20.

[6]申仁洪.美国支持性就业服务:理念、模式和成效[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2017(4):53-60.

[7]朱盼玲.生态系统视角下社会企业介入喜憨儿就业的研究——以喜憨儿烘焙坊为例[J].青少年研究与实践,2021,36(3):30-37.

[8]朱健刚,严国威.从庇护性就业到支持性就业——对广东省残疾人工作整合型社会企业的多个案研究[J].残疾人研究,2019(1):48-57.

[9]丁艳丽.政策学视角下残障人士支持性就业困境与出路探析[J].现代特殊教育,2017(16):70-75.

[10]唐云霓,周艳玲.社会组织提供残疾人支持性就业服务:实践样态、困局与破解路径[J].西部学刊,2021(15):157-160.

[11]汤夺先,李洋.就业能力视域下残疾人就业质量提升研究[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2021,42(2):36-46.

[12]周姊毓.职业能力评估在残疾人支持性就业中的应用[J].现代特殊教育,2017(4):65-69.

[13]吴忠良,肖非.社会资源整合:推进残疾人支持性就业的关键[J].学术交流,2018(5):118-124.

[14]葛忠明,王磊,付鹏伟.基本意涵、主要内容和研究立场:面向残疾人事业全面发展的残障研究[J].残疾人研究,2023(1):30-40.

[15]祝萍.优势视角下残疾人劳动就业问题研究[J].东岳论丛,2014,35(5):55-59.

[16]王海燕,唐钧.残疾人社会保护亟须反对社会排斥[J].湖南社会科学,2021(1):119-125.

[17]徐九平,徐添喜.残疾人就业辅导员的核心工作能力研究[J].残疾人研究,2019(1):58-64.

[18]霍东娇,王睿.改革开放以来我国特殊教育教师资格的政策研究——基于NVivo 11的政策文本分析[J].北京联合大学学报,2023,37(3):71-80.

[18]徐九平,徐添喜.残疾人就业辅导员的核心工作能力研究[J].残疾人研究,2019(1):58-64.

[19]周进萍.残疾人社会服务的多主体合作供给模式研究[J].残疾人研究,2015(3):3-7.

(责任编辑 柴 智;责任校对 白丽媛)

[收稿日期]2023-06-20

[基金项目]中国残疾人联合会2022—2023年度残疾人事业理论与实践研究课题“心智障碍者支持性就业研究”(22&ZZ0014),安徽省社科規划项目“安徽省残疾人融合教育优质发展研究”(AHSKQ2021D80)。

[作者简介]汤夺先(1977—),男,山东邹城人,安徽大学社会与政治学院副院长,安徽大学残疾人事业发展研究中心主任,教授,博士生导师,主要研究方向为残疾人社会工作和都市人类学;杨秀飞(1998—),女,贵州贵阳人,安徽大学社会与政治学院硕士研究生,主要研究方向为残疾人社会工作;唐婷(1998—),女,安徽池州人,安徽大学社会与政治学院硕士研究生,主要研究方向为残疾人社会工作。E-mail:dxtang2016@163.com