文献保护实践的场域位移及其影响:以社会实践理论为框架

张靖 赵心

摘 要:针对文献保护研究的理论不足、视角单一问题,将文献保护视作一种实践并在社会实践理论的框架下给予关系视角的关照,能够为文献保护及其研究提供新的思路。文章以建构文献保护实践的场域为重点,设计了社会实践理论框架下的文献保护研究的步骤和方法。研究发现,文献保护实践在进入21世纪之后发生了场域位移,从原来的文化遗产保护场域逐渐位移到了中华优秀传统文化传承发展场域。伴随着这一场域位移,文献保护实践措施日益多元,文献保护类型學框架得以重构;而围绕着文献这一保护对象的保护行动圈不断拓展,行动圈中原有或新进的行动者,都需要重新思考如何才能在新的场域中保持或者获得更佳的位置。

关键词:社会实践理论;文献保护实践;场域位移;类型学框架;行动圈;行动者

中图分类号:G255 文献标识码:A DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2023072

On the Field Displacement of Practice Field of Conservation and Preservation of Documents and Its Influence under the Framework of Social Practice Theory

Abstract In view of the lack of theory and single perspective of conservation and preservation (C&P) of documents research, taking C&P of documents as a kind of practice and paying attention to it from the perspective of relationship under the framework of Social Practice Theory can provide new ideas for C&P of documents and related research. Focusing on the construction of the field of C&P of documents practice, this paper designs the steps and methods under the framework of Social Practice Theory. It is found that the C&P of documents practice has undergone a field shift since it entered the 21st century, from the original field of cultural heritage protection to the field of inheritance and development of Chinese excellent traditional culture. Along with this field shift, the practice measures of C&P of documents are increasingly diversified, thus a new C&P of documents typology framework is constructed. The research further found that the protection action circle around the document as the object of C&P is constantly expanding, and both the existing or new actors in the circle of action need to rethink how to maintain or obtain a better position in the new field.

Key words social practice theory; C&P of documents practice; field displacement; typology framework; action circle; actors

在对象上包括了古籍、地方文献、档案等在内的文献保护[1]的管理在理念方面呈现出三大转向——从传统的文献视角转向内涵更加丰富的遗产视角、从关注现状的抢救性保护转向面向未来的预防性保护、从静态的单向简单管理转向动态的双向互动治理——分别代表了文献保护管理的遗产理念、预防理念和治理理念。这三大理念均指向了“关系”——归属关系、发展关系和关系互动。一直以来,文献保护研究聚焦于“保护”的对象和技术,而对于围绕着文献保护所聚集的利益相关群体及其之间所产生的竞争合作关系等未有充分的关注,这一单一视角也在一定程度上导致文献保护研究技术性较强而学术性偏弱的状况。为此,本文提出将文献保护视作一种实践,并在社会实践理论的框架下给予关系视角的关照,或可为文献保护研究提供新的思路,同时也可以从文献保护实践的维度对前述三大指向关系的文献保护管理理念进行探讨。

1 研究现状

从保护类型出发,2007年①以来国内外文献保护的研究在原生性保护、再生性保护和传承性保护三个主题上取得了如下进展。

原生性保护研究以文献修复研究为主。2007年“中华古籍保护计划”的实施使得文献修复实践更为系统化,文献修复理论逐渐完善[2],确立了“整旧如旧、整旧如新、安全性、可逆性、最小干预性、适当性”[3]等几项核心原则。王国强和褚嘉欣认为“整旧如旧”原则是为了维持古籍的实体意义和现有状态,同时也是“最小干预”原则在古籍保护中的体现[4]。解说基于当前古籍保护与修复现状,提出古籍破损档案的建立有助于制定古籍修复的长远规划和年度修复计划[5]。王国强和石庆功认为古籍修复档案数据库的建立有助于预防古籍修复性破坏[6]。针对古籍修复工作的管理,则有学者提出建立古籍修复管理系统[7]、古籍保护纸张信息系统[8]和进行知识管理[9]等设想。在文献修复用纸研究方面,复旦大学在复原开化纸制作工艺方面取得较大进展,姚伯岳和吴晓云由此提出编纂制定《中国传统纸张研究资料汇编》《中国传统纸张元数据标准》等建议[10]。

再生性保护的主要手段包括影印出版、缩微拍照和数字化等,马秀秀认为再生性保护的良好发展需要统一适用的标准、稳定的经费、统一的领导和积极的合作意识[11]。出版方面,李璐认为覆刻类和摄影类技术的融合更有利于古籍文献的影印出版[12];邹爱芳认为当前地方文献丛书的整理出版存在内容庞杂、重复收录、编审不力等问题[13]。与其他再生性保护方式相比,数字化是实现古籍资源共建共享的重要方式,梁爱民和陈荔京認为可以通过统一规划、统一标准、合作共建等步骤解决古籍数字化中的一系列问题[14]。在数字化策略上,高娟和刘家真认为应提升对古籍文献数字化的认知度,确立统一协调的领导机构和加强古籍数字化的基础性建设[15]。在具体措施上,学者们提出了构建古籍数字化标准体系[16]、古籍数字化的具体操作方法[17]、以“中华古籍保护计划”为依托建设国家古籍资源数据库[18]等建议。此外,还有学者摒弃了以往数据库中心化管理模式,利用区块链技术构建数字化古籍管理体系模型[19]。而在数字化发展方向上,肖媚媚认为以数字人文为导向可以促进古籍资源的转化和保护,具体措施包括构建古籍知识库、开发古籍知识关联和分析平台、推动古籍呈现形式的创造性转型升级等[20]。

受非物质文化遗产“活态传承”理念影响,学界提出了“传承性保护”理念,姚伯岳等认为传承性保护是“在文化层面上对古籍的保护,意在通过各种渠道,采用各种方式,使古籍所反映的文化为其受众所认知和掌握,并世代相传”[21-22]。在具体实现方式上,李巍等认为可以将古籍传承性利用与展示、教育、研究、咨询和开发性利用相结合[23],周余姣等认为开展曝书会、探索建立传承人制度、举办古籍展览[24],举办文化传承活动和文创开发[25]等也是行之有效的传承性保护措施。

综上,文献保护研究的内容多集中在具体的实践操作层面,无论是原生性保护、再生性保护还是传承性保护,主要关注的是具体文献的收藏、管理、修复、整理、编纂、出版、数字化等技术层面的问题,属于微观研究。整体而言,文献保护研究缺少理论的应用和提出,技术性较强、学术性偏弱。而新时期文献保护事业的发展,亟待与已有案例和技术之微观视域相呼应相补充的整体和理论之中观或宏观视域的文献保护研究的支撑。另一方面,如引言中所述,当前的文献保护研究还呈现出研究视角较为单一的情况,对于作为从整体上理解文献保护事业的关键所在的利益和关系关注不够。

2 研究设计

针对上述文献保护研究中存在的理论不足、视角单一问题,应当将文献保护视作一种实践并在社会实践理论的框架下给予关系视角的关照。

2.1 研究框架:社会实践理论

卡尔·马克思在《1857-1858年经济学手稿》[26]中写道:“社会不是由个人构成;而是表示这些个人彼此发生的那些联系和关系的总和。”这种方法论上的关系视角得到了皮埃尔·布尔迪厄的推崇和推广:“在社会世界中存在的都是各种各样的关系——不是行动者之间的互动和个人之间交互主体性的纽带,而是各种马克思所谓的‘独立于个人意识和个人意志而存在的客观关系[27]。”其社会实践理论框架中的两个核心概念——场域和惯习——便是指一些关系束:一个场域由附着于某种权利或资本①形式的各种位置间的一系列客观历史关系所构成;而惯习则由以知觉、评判和行动的各种身心图式的形式积淀于个人身体内的一系列历史的关系所构成[27]。

同布尔迪厄所研究的高等教育、科学研究、宗教活动、文化商品生产、儿童书籍出版一样,文献保护也是一种实践,通过运用布尔迪厄社会实践理论所发展的方法,能够对文献保护实践的场域以及位于其间的行动者和资本、从中体现的惯习进行建构主义和结构主义的综合分析。

根据场域概念进行思考就是从关系的角度进行思考。从分析的角度来看,一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络或一个构型;正是在这些位置的存在和它们强加于占据特定位置的行动者或者机构之上的决定性因素之中,这些位置得到了客观的界定,其根据是这些位置在不同类型的权力(或资本)的分配结构中实际的和潜在的处境,以及它们与其他位置之间的客观关系[27]。场域的结构——可视作场域的操作定义——是由在这一场域中特定资本形式的分配结构所决定的。因此,要想建构场域,就必须识别出在场域中动作的各种特定资本形式;而要建构特定资本形式,就必须知晓场域的特定逻辑——这是一个循环往复的研究进程。

2.2 研究重点:文献保护实践的场域建构

如何对一个场域进行研究?[27]首先,必须分析与权力场域相对的场域位置;其次,必须勾画出行动者或机构所占据的位置之间的客观关系结构;第三,必须分析行动者的惯习,亦即千差万别的性情倾向系统。

为了建构中国语境下的文献保护实践的场域,本文采用了以下研究步骤和研究方法:首先,以中央和地方政府的文献保护相关政策为中心,聚焦政策文本中有关文献保护实践的目的和功能相关表述,分析文献保护实践场域与权力场域(元场域)之间的关系;其次,基于中央和地方政府的文献保护相关政策,以及透过学术文献和实践报告所展示的当前文献保护实践的整体版图,分别从文献这一保护实践的对象,以及具体的保护方式,分析文献保护这一场域中的特定资本形式;第三,基于文献保护具体实践案例,分析文献保护实践场域的行动者,以行动者所承载的资本为中心,对文献保护实践场域的主要行动者进行画像,进而勾画他们在文献保护实践场域中的相对位置和相互关系。

3 从文化遗产保护到优秀传统文化传承发展:文献保护实践的场域位移

通过对文献保护实践场域的建构发现,文献保护的实践空间正在发生转换。以我国的地方文献保护相关政策为中心,聚焦政策文本中有关文献保护实践的目的和功能相关表述,首先阐述文献保护实践的场域位移。

3.1 相关政策整体情况

根据《中华人民共和国文物保护法》和《国务院关于加强文化遗产保护的通知》中对于“文物”与“文化遗产”的界定,文献属于二者的下位概念;另一方面,以非物质文化遗产为对象的保护实践,往往也涉及文献保护,如国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》指出“经各级政府授权的有关单位可以征集非物质文化遗产实物、资料,并予以妥善保管……对非物质文化遗产的物质载体也要予以保护”,因此本文在政策收集和梳理时将文献保护的上位概念——文化遗产保护,以及相关概念——非物质文化遗产一并纳入。

将时间上限定为1978年1月,文章共收集相关国内法规政策67份,其中法律4份(一份为修订版),行政法规2份,党内法规制度15份,地方性法规、自治条例和单行条例5份,国务院部门规章1份,国家发展规划9份,地方政府规章3份,国务院政策8份,国务院部门政策15份,地方政策5份。从主题和内容来看,有自“六五”至“十四五”的国民经济和社会发展五年规划和建议等综合性政策17份,以及自“九五”至“十四五”时期的文化事业专项规划及纲要10份;文化遗产与传统文化专题文件40份,其中关于文化遗产与传统文化的综合性政策8份,文物政策9份,非物质文化遗产政策5份,文献遗产政策18份。

3.2 政策文本中的实践目的和功能分析

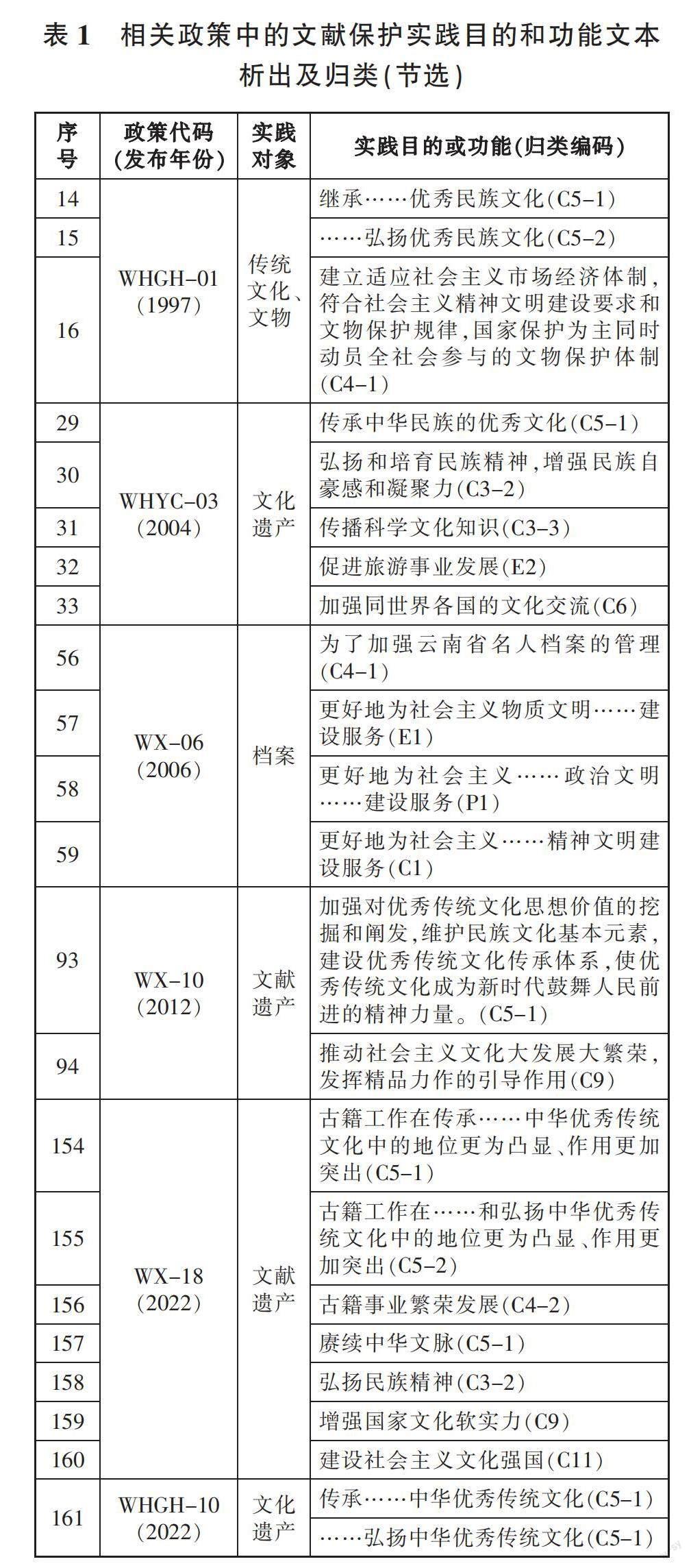

针对上述政策中的实践对象、实践目的及功能进行文本析出。共从54份(另有13份无相关表述)政策文本中析出实践目的或实践功能表述条文161条(见表1)。

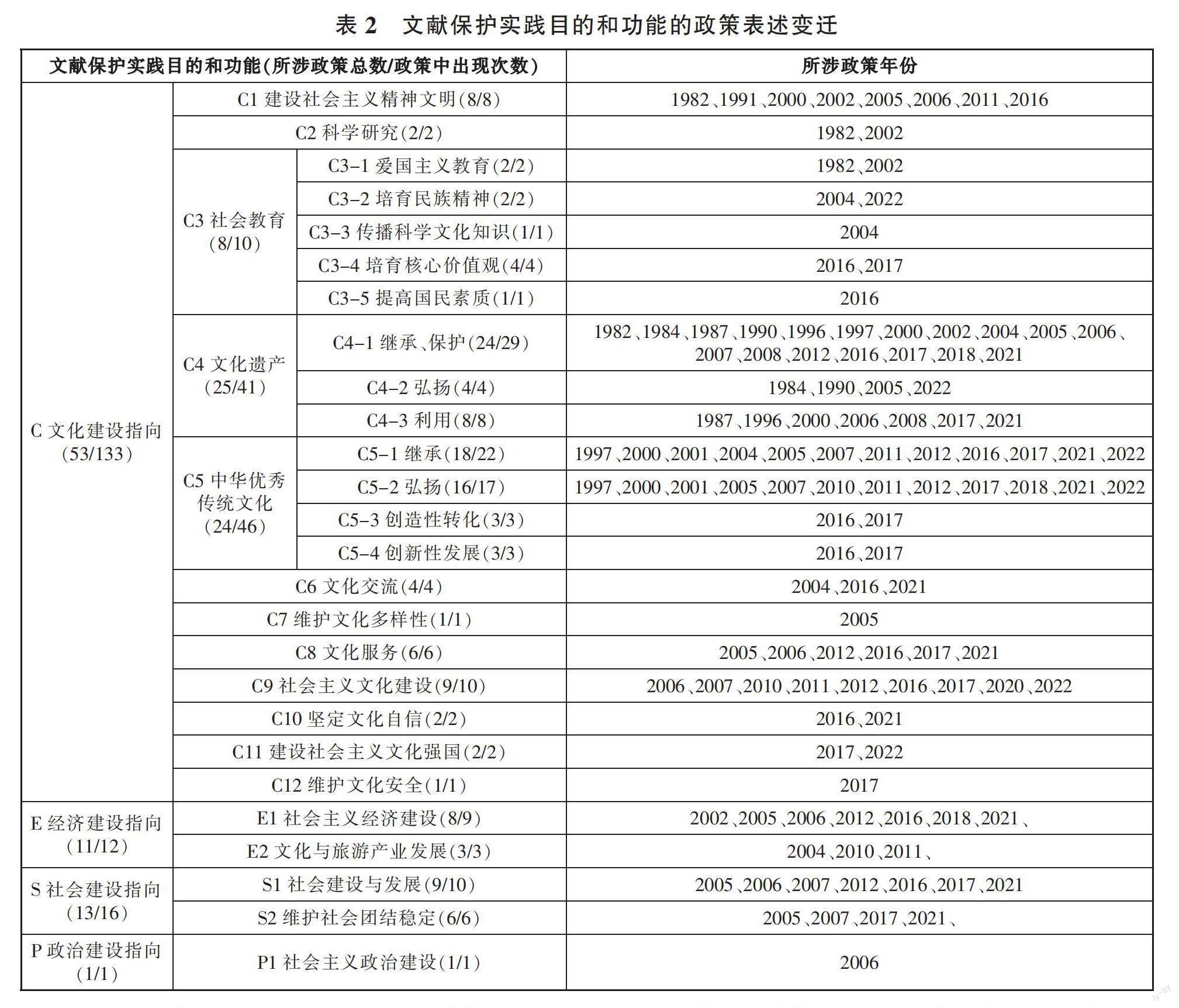

对这161条内容进行分类归纳,并最终形成四类文献保护实践目的和功能——文化建设指向的目的和功能(C)、经济建设指向的目的和功能(E)、社会建设指向的目的和功能(S)以及政治建设的指向和功能(P),四类指向下又可进行往下一级或往下二级的进一步划分(见表2)。

首先,从上述指向层面文献保护实践目的和功能的政策表述变迁可以观察到中国语境下文献保护实践场域与元场域之间的紧密关系。文化建设是文献保护的范畴归属,文化建设指向的目的和功能贯穿1982年以来的所有相关政策。2000年10月《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》首次在中央正式文件中使用“文化产业”这一概念,2002年11月,十六大报告首次将文化发展分为“文化事业”和“文化产业”两个方面,经济建设指向的目的和功能此时在相关政策中开始出现。2004年9月,十六届四中全会第一次明确提出“构建社会主义和谐社会”的战略任务,我国社会主义的发展目标转变为社会主义物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会的“四位一体”,2005年10月,十六届五中全会采用了“社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设”这一更加简明的表述,社会建设指向的目的和功能出现在了相关政策文本中。政治建设指向的目的和功能仅出现在实践对象为档案的地方规划性文件中(WX-06),可视为个案,这并不是说文献保护实践鲜少关注政策建设领域,而是这一关注由于文化、意识形态与政治之间的复杂关系[28]已然包含在了最为普遍的文化建设指向之中。

其次,文化建设这一指向的具体实践目的和功能的拓展及演进同样展现了元场域对文献保护实践场域的直接影响。本文观察期内早期(20世纪80年代)的文化建设指向文献保护实践目的和功能政策表述包括C1、C2、C3-1和C4。其中C4文化遗产的继承、保护、弘扬和利用具体指向文献保护的上位概念文化遗产保护范畴,是领域内部的直接目的和功能,这些表述在此后的各个时期相关政策中反复出现。C1建设社会主义精神文明为大文化概念下的总体目的和功能表述,2016年之前在相关政策中反复出现;党的十八大以后,习近平总书记就坚定文化自信、建设社会主义文化强国发表了一系列重要讲话,相关政策中的文化建设总体目的和功能表述也相应地调整为坚定文化自信和建设社会主义文化强国;而与C1最相似的C9社会主义文化建设于2006年起开始出现。C2科学研究和C3-1爱国主义教育则是文化建设的其他具体子域,这两类表述仅出现于1982年和2002年的单一政策中。2002年之后,与C2同一层次的目的和功能表述日益多元,从C6文化交流、C7文化多样性、C8文化服务到C12文化安全,在整体上,印证了进入21世纪,特别是党的十八大以来,在新文化观念的促动之下我国文化战略和文化政策的深刻变化:文化建设在国家战略体系中从“边缘”转变为“中心”,文化战略和文化政策的目标对象和范围从“小文化”转变为“大文化”、从文化系统内部结构调整转变为“五位一体”全面建设(这一点经济建设指向、社会建设指向的政策表述中也得到了体现),文化行业的性质定位从单纯思想和文化资源、辅助性社会资本建设转变为国家资本和核心战略资源建设[29];在局部上,与具体的文化建设任务时间点相契合,如C8的政策表述于公共文化服务元年(2005年)开始出现。

综上,相关政策文本中有关文献保护实践的目的和功能表述在时间维度(纵向演进)和内容维度(横向拓展)上都反映了元场域对于文献保护实践场域的强影响,并且在新文化观念和“建设文化强国”国家文化战略的背景下二者之间的联系不断增强。

3.3 文献保护实践的场域位移

在表2中,C4和C5是相关政策最为集中指涉的文献保护实践目的和功能。其中,如前所述,C4文化遗产的继承、保护、弘扬和利用具体指向文献保护的上位概念文化遺产保护范畴,是领域内部的直接目的和功能,因此政策表述在此处的集中是自然之事。而C5中华优秀传统文化的继承、弘扬以及创造性转化和创新性发展则隐含了更为重大的意义。相关政策最早是于1997年开始指涉及一部分,2000年后这一部分实际上取代了C4,成为最为集中的文献保护实践目的和功能政策认知。据此可知,文献保护实践,在进入21世纪之后,发生了场域位移,从原来的文化遗产保护场域逐渐位移到了中华优秀传统文化传承发展场域。

这一位移与引文中提到的文献保护管理的其中一个理念转向——从传统的文献视角转向内涵更加丰富的遗产视角——相互印照。1972年《保护世界文化和自然遗产公约》和2003年《保护非物质文化遗产公约》,以遗产的主体是有形物还是无形物,将遗产分为两大类别,分别对应了《世界遗产名录》和《人类非物质文化遗产代表作名录》;1978年《关于保护可移动文化财产的建议》,以遗产是否可以移动,从另一个角度将遗产分为两大类别,其中可移动遗产中的以文献记录为主的记忆遗产又另外产生了《世界记忆名录》;由此联合国教科文组织建立起完整的遗产保护对象体系。联合国教科文组织于1992年发起了世界记忆工程,其愿景是全世界的文献遗产属于所有人,应处于所有人的利益予以完整地保存和保护,并在有关文化习俗和实用性得到充分承认的前提下,确保其能够永久地被所有人不受障碍地获取。世界记忆工程从开始便与档案馆、图书馆等文献收藏机构密切合作,致力于通过最适当的方式促进对世界文献遗产的保护、促进文献遗产的普遍利用和提高全世界对文献遗产的存在和意义的认识。文献保护管理的遗产理念便是在这一背景和框架下形成的[30]。1997年,中国传统音乐录音档案入选,成为中国文献遗产入选《世界记忆名录》的开端,也代表着文献保护管理遗产理念在中国的初现。

与联合国教科文组织遗产保护密切相关的是发端于的世界遗产保护运动。这一运动不仅把“遗产”概念的内涵极大地扩展为“全人类共同的财富”,更由于它强调透过“全球性协作保护”的途径,从而强化了“国家”作为“遗产”所有者的角色[31]。而世界遗产保护运动不仅是为后代保护遗产,也是一个东西方文化價值交流互动的平台,更是一个东西方文化交锋、妥协、斗争和反思的文化政治场域[32]。由此,从文献到文化遗产,再到东西方文化交流和交锋中确保我们立于不败之地的中华优秀传统文化,文献保护实践的目的和功能在对象上的概念上移(从文献到文化遗产)、在平台上的视角上移(从对象保护到文化交流交锋)以及这些变化背后实质上的文献保护实践场域位移的逻辑便清晰可见了。

4 文献保护实践的新类型学框架与行动圈拓展:场域位移的影响

那么,这一位移对文献保护实践产生了怎样的影响?透过政策中的文献保护方式分析可知,伴随着文献保护实践的场域位移,文献保护实践措施日益多元,由此可以建构出一个全新的文献保护类型学框架。而透过这一框架,可以进一步讨论文献保护场域中的特定资本形式和资本结构变化,伴随着更多样的保护措施的出现,围绕着文献这一保护对象的保护行动圈不断拓展。

4.1 文献保护实践的新类型学框架

4.1.1 政策文本中的文献保护方式分析

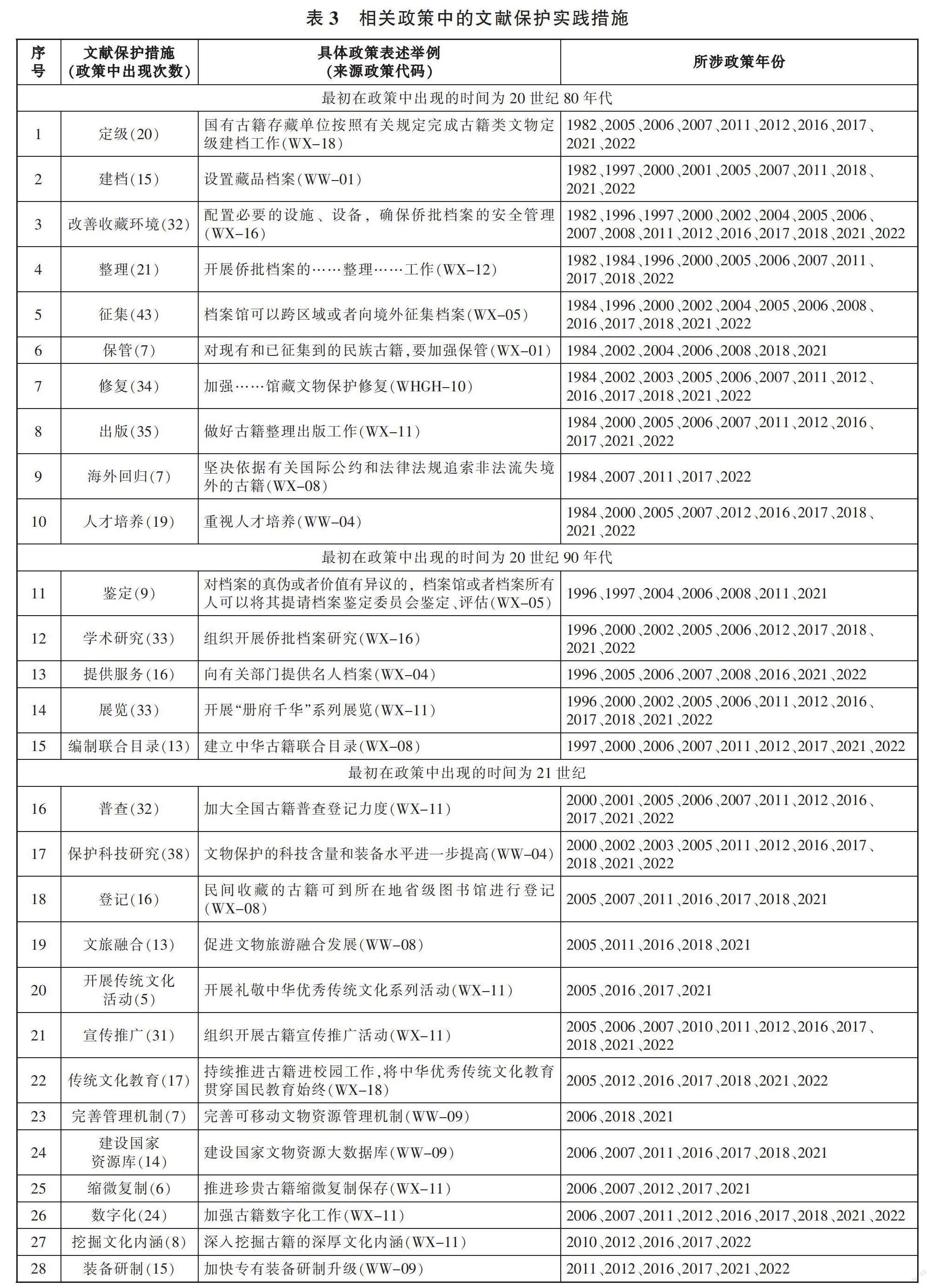

在布尔迪厄的理论中,资本是劳动的累积,是行动者的实践工具,并且依赖于相应的场域发挥作用[33]。资本与具体的实践(劳动)密切相关,这一部分以政策文本中有关文献保护的实践措施表述为观察点,为后文分析文献保护在不同场域中的特定资本形式奠定基础(相关政策中的文献保护实践措施析出见表3)。

如前所述,文献保护实践在进入21世纪之后发生了场域位移。以具体的文献保护实践措施在政策中的最初出现时间作为观察点,如表1所示,伴随着这一场域位移,文献保护实践措施日益多元,20种新的文献保护实践措施在政策中被提及,是原有措施的1倍多,占所有措施的将近六成。

4.1.2 新类型学框架的建构

本文所论类型学框架之“新”,是以西班牙瓦伦西亚理工大学保护研究中心纸张保护部主任比尼亚斯(Salvador, M. V.)教授在《当代保护理论》中提出的类型学为参照的[34]。以比尼亚斯的保护类型学框架为基础,将政策文本中析出的具体保护实践措施进行归类。在这一过程中发现,一些具体的保护实施措施未能归入比尼亚斯保护类型学框架中(对应表4中的C-R、C-P-D、C-P-E和C-P-I)。据此重新进行了类型归纳,并提出文化性保存(C-P-C)和学科性保存(C-P-DC)两个新的类目;此外,原有框架中的预防性保存和信息性保存,以及新增的文化性保存三个类目下具体的文献保护实践措施还可以做进一步的子类划分。由此建构了一个全新的文献保护类型学框架。

在比尼亚斯保护类型学框架中,修复、直接保存、预防性保存是主要的保护方式,因为它们对保护对象的保护产生了实际作用;而信息性保存只是保存了保护对象的一部分信息,“是以有助于而非直接的方式参与保护”[34],在比尼亚斯的当代保护理论中处于边缘位置。然而,当对照中国近40多年来出台的相关政策中所阐述的保护实践措施时(见表4),可以归入上述在当代保护理论中处于核心位置的三类保护方式中的具体条目占比不到23%,也就是说,即便限制在中国这一单一国家政策的视域下,也存在77%的保护实践措施已经超越了经典保护理论和当代保护理论的核心范畴。

4.2 文献保护实践的行动圈拓展

4.2.1 以保护对象为中心的行动圈拓展

透过文献保护新类型学框架,可以进一步讨论文献保护场域中的特定资本形式和资本结构变化。伴随着更多样的保护措施的出现,围绕着文献这一保护对象的保护行动圈不断拓展。第一,当环境性保存关注的环境从收藏环境和制度环境拓展至科技环境,跨学科的科技人员便被纳入了保护行动圈。在国际范围内,科技创新的支撑作用以及数字技术的重要地位在涵盖地方文献保护的文化遗产保护领域取得了全面共识,而学科参与及交叉融合是这一保护路径的重要特点;第二,文化性保存中的文化服务和文化发展更是将当代大文化概念下的公共文化事业、文化创意产业以及旅游行业的一部分从业人员大范围地划入保护行动圈;第三,相关学科的科研人员并不是新近进入地方文献保护行动圈,但学科性保存使得他们在保护行动圈中的身份由单纯的科研人员转变为行动更加复合的学科建设者和人才培养者。

为了对这一行动圈进行更加具体地描摹,并对其中的行动者进行有效画像,本文选择了四个地方文献保护实践的案例作为具体的研究对象,分别是:徽州文书保护实践、东巴古籍保护实践、近现代中国苏州丝绸档案保护实践、《广州大典》编撰保护实践。结合四个地方文献保护实践案例中的行动者梳理,采用文献保护新类型学框架,以其保护行动与文献这一保护对象间的距离作为定位标准,或可分析文献保护实践场域的行动者及其位置展开(见表5)。

4.2.2 行动圈中的关系分析

(1)行动者与保护对象的关系

根据行动者的保护行动与文献这一保护对象之间的距离,可以将行动者(保护行动的实施主体)与保护对象之间的关系归纳为五类:其一,行动者实施直接作用于文献实体保护的行动,如文献修复、文献日常保管、改善文献收藏环境等;其二,行动者实施对文献实体保护产生实质影响的行动,如能够影响文献保护中观和微观环境的制度建设和科技进步等;其三,行动者实施需要依赖于文献实体方能有效展开的行动,如对文献进行的整理、利用和共享,当前,这类行动在技术上的数字化,功能上的智能化和制度上的中心化趋势明显;其四,行动者实施依托于文献意义而展开的行动,文献的文化性保存便主要是这一类,在文献保护活动由文献保护实践场域逐渐位移至中华优秀传统文化传承发展场域之后,这类行动日益受到关注;其五,行动者实施能够对保护行动甚至保护实践场域产生影响和重塑的行动,如能够影响文献保护宏观环境的中央和地方政策出台,以及正在为文献保护实践场域培养新一代高层次行动者的文献学科性保存。整体而言,行动者與保护对象之间的关系日益多元而复杂。

(2)行动者之间的关系

如果以相关行动的效果指向为观察点,可以发现三种不同的文献保护行动指向,从而搭建起场域中的行动者之间的简化关系。第一,指向文献保护对象实体的保护行动。这类行动的主体主要是文献收藏机构,他们“拥有”文献,是文献保护实践的初代行动者,在前后两个文献保护实践场域均占据核心位置;第二,指向文献保护对象功能的保护行动。除了文献收藏机构以及政府机构和学科建设者,其他行动者的行动都更偏重于这一指向。整体而言,在前后两个场域中,文献的主体功能发生了变化,文化遗产保护实践场域强调的是文献作为一种文化遗产的学术支持功能,而中华优秀传统文化传承发展场域则更加关注文献作为一种载体的文化象征、文化服务和文化发展功能。伴随着这一转变,文献保护可用资本进行了重构。由此,更多的行动者凭借资本获得了参与文献保护实践的机会,同时,场域中的原有行动者的行动策略必须因应场域的重构而调整;第三,指向文献保护行动的保护行动。这类“元行动”直接作用于各类文献保护行动甚至当前的文献保护实践场域,其所对应的“元行动者”在文献保护实践场域中拥有朝着核心位置发展的行动资本和行动逻辑,在合适的时机中,甚至可能改变乃至重塑文献保护行动圈。

综上,我国的文献保护实践在进入21世纪之后逐渐位移到了中华优秀传统文化传承发展场域,与之相伴随,出现了更多元的文献保护实践措施/行动,文献保护类型学框架得以重构。根据布尔迪厄社会实践理论,新的场域,以及新的行动底层所反映的新的惯习,均指向了关系的变化——文献保护实践场域中行动圈发生了变化,其中的行动者及其相互之间的关系发生了变化。行动圈中原有或新进的行动者,都需要更全面地了解这一场域、更前瞻地把握发展趋势,并在重新自我评估的基础上选择更有利的行动策略,方能在新的场域中保持或者获得更佳的位置。

参考文献:

[1] 陈建华.关于将古籍保护扩展为文献保护的建议[J].图书馆论坛,2021,41(8):55-59.

[2] 宋鹏.新中国成立以来纸质文献修复实践与理论发展研究[D].沈阳:辽宁大学,2022.

[3] 林明,周旖,张靖.文献保护与修复[M].广州:中山大学出版社,2012:152-156.

[4] 王国强,褚嘉欣.古籍修复“整旧如旧”原则研究[J].图书馆论坛,2017,37(6):122-127,121.

[5] 解说.图书馆建立古籍破损档案的必要性[J].图书馆论坛,2007,138(4):143-145.

[6] 王国强,石庆功.古籍修复性破坏原因分析及预防措施探讨[J].图书馆论坛,2018,38(11):164-171.

[7] 许卫红.古籍修复管理系统设计构想[J].图书馆建设,2010,198(12):104-107.

[8] 万群,高学淼.谈数字化背景下古籍保护纸张信息系统的构建[J].图书馆工作与研究,2016,247(9):67-69.

[9] 许卫红,王阿陶.古籍修复工作中的知识管理[J].大学图书馆学报,2010,28(2):45-49.

[10] 姚伯岳,吴晓云.中国传统纸张研究策略断想——从开化纸说开去[J].图书馆杂志,2019,38(1):60-64.

[11] 马秀秀.古籍再生性保护初探[D].天津:天津师范大学,2019.

[12] 李璐.古籍书影复制技术研究与实践[D].济南:山东艺术学院,2021.

[13] 邹爱芳.对大型地方文献丛书整理出版热潮的思考[J].大学图书馆学报,2018,36(4):97-103.

[14] 梁爱民,陈荔京.古籍数字化与共建共享[J].国家图书馆学刊,2012,21(5):108-112.

[15] 高娟,刘家真.中国大陆地区古籍数字化问题及对策[J].中国图书馆学报,2013,39(4):110-119.

[16] 张文亮,尚奋宇.我国古籍数字化标准体系现状调查及优化策略[J].国家图书馆学刊,2015,24(6):83-89.

[17] 栾伟平.数字化过程中的古籍保护问题——“明别集丛刊”项目的工作体会[J].大学图书馆学报,2013,31(3):84-86,121.

[18] 王雁行.以“中华古籍保护计划”为依托 建设国家古籍资源数据库[J].国家图书馆学刊,2016,25(3):82-88.

[19] 高利,王春艳,高心丹.运用区块链技术构建数字化古籍管理体系模型的研究[J].图书情报工作,2019,63(3):80-89.

[20] 肖媚媚.政策驱动的古籍保护与数字人文学思考[J].图书与情报,2022,204(2):122-126.

[21] 姚伯岳,周余姣,王鸷嘉.古籍传承性保护再认识[J].中国图书馆学报,2023,49(1):58-67.

[22] 周余姣,田晨,武文杰,等.古籍传承性保护的理论探索[J].图书馆杂志,2020,39(12):14-19,42.

[23] 李巍,黄英,郭春玲.基于“中华古籍保护计划”的古籍传承性保护利用[J].图书馆,2021,325(10):90-95.

[24] 周余姣,田晨,武文杰,等.多措并举,异彩纷呈——论古籍传承性保护的实践[J].图书馆研究与工作,2021(7):20-27.

[25] 田晨,周余姣.试论古籍的“传承性保护”——以甘肃省博物馆为例[J].古籍保护研究,2020(2):107-117.

[26] [德]马克思.1857-1858年经济学手稿[A].马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第30卷[M].北京:人民出版社,1995:221.

[27] [法]皮埃尔·布迪厄,[美]华康德.实践与反思:反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,2004:133,17,133-134,143.

[28] 傅才武.近代中国国家文化体制的起源、演進与定型[M].北京:中国社会科学出版社,2016:10.

[29] 傅才武.推进文化强国建设的重大战略设计[J].人民论坛,2020(31):46-49.

[30] 周耀林,黄灵波,王倩倩.“世界记忆工程”的发展现状及其推进策略[J].信息资源管理学报,2014(2):4-13.

[31] 吕舟.世界遗产保护机制的发展与成长[N].光明日报,2017-11-15(14).

[32] 魏爱棠,彭兆荣.遗产运动中的政治与认同[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2011(5):1-8.

[33] [法]布尔迪厄.文化资本与社会炼金术:布尔迪厄访谈录[M].包亚明,译.上海:上海人民出版社,1997:189-211.

[34] [西]西萨尔瓦多·穆尼奥斯·比尼亚斯.当代保护理论[M].张鹏,张怡欣,吴霄婧,译.上海:同济大学出版社,2012:14-22.

作者简介:张靖,女,中山大学信息管理学院、国家文化遗产与文化发展研究院教授,博士生导师,研究方向:公共文化与文化治理;赵心,女,中山大学信息管理学院博士研究生,研究方向:公共文化与文化治理。

——基于行动者网络理论的视角