苯磺酸瑞马唑仑与丙泊酚用于无痛内镜下逆行性胰胆管造影的镇静效果及安全性分析

谭丹丹,李 娟,安 珂 ,余婉秋,朱昭琼

(1.遵义医科大学附属医院 麻醉科,贵州 遵义 563099;2.遵义医科大学附属医院 早期临床研究病房,贵州 遵义 563099)

随着内镜下逆行性胰胆管造影(endoscopic retrograde cholangio-pancreatography, ERCP)技术的飞速发展,其复杂性和诊疗范围不断扩大,这为麻醉医师在手术室外开展“无痛”镇静的临床工作提出了新的挑战[1]。目前临床上ERCP多在保留自主呼吸的镇静麻醉下实施,由于丙泊酚起效快、苏醒快,常用于ERCP诊疗镇静,但丙泊酚有明显的注射痛[2],对呼吸循环也有抑制作用[3]。苯磺酸瑞马唑仑作为一种新型的苯二氮卓类药物,具有起效快、无蓄积、苏醒迅速、对血流动力学影响较轻等特点[4-5],是一类专为手术室外镇静技术而研发的麻醉镇静药物。目前有关苯磺酸瑞马唑仑用于ERCP诊疗镇静的研究甚少,本研究旨在与传统经典的镇静药丙泊酚比较,探讨其有效性及安全性,以期为苯磺酸瑞马唑仑在手术室外实施ERCP诊疗镇静合理用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究为单中心、前瞻性、随机、单盲平行对照试验,研究方案经遵义医科大学附属医院伦理委员会批准(NO:KLL-2020-280),注册于中国临床试验注册中心(注册号: ChiCTR2100046 624)。收集2022年在遵义医科大学附属医院拟行ERCP诊疗的患者116例作为研究对象。纳入标准:(1)拟接受ERCP诊疗的患者;(2)18≤年龄≤65岁,性别不限;(3)18 kg/m2≤BMI≤30 kg/m2;(4)ASA分级为Ⅰ~Ⅲ级。排除标准:(1)镇静、麻醉药物过敏者;(2)24 h内使用过镇静药;(3)经降压药物治疗血压未获满意控制的高血压患者(筛选期卧位收缩压≥180 mmHg,和/或舒张压≥110 mmHg);(4)有严重的心血管病史、在最近6个月内出现心肌梗塞的患者;(5)精神系统疾病及认知功能障碍患者;(6)妊娠或哺乳期的女性。

1.2 方法

1.2.1 分组与处理 根据预实验结果:丙泊酚组12例出现7例追加镇静,瑞马唑仑组13例出现7例追加镇静,以术中发生追加镇静的比例(0.583 vs 0.538)为计算依据,使用PASS 11软件以α=0.05、β=0.2、δ=0.2,两组按1∶1比例行率差法的非劣效性检验,两组各需52例。并设置10 %脱落率N’=N/(1~10 %)即 52/0.9=58。因此,最终正式研究每组需纳入58例,总样本量为116例。按随机数字表法分为丙泊酚组和苯磺酸瑞马唑仑组(瑞马唑仑组),每组58例。丙泊酚组注射丙泊酚(四川国瑞药业有限责任公司,国药准字H200301 14)2.0 mg/kg诱导,术中以丙泊酚4.0 mg/(kg·h)泵注维持;瑞马唑仑组静脉注射苯磺酸瑞马唑仑(宜昌人福药业有限责任公司,国药准字H20 200006)0.24 mg/kg诱导[6],术中以瑞马唑仑1.0 mg/(kg·h)泵注维持。ERCP诊疗过程中若患者出现体动、呛咳等影响操作时以丙泊酚0.5 mg/kg或瑞马唑仑0.05 mg/kg补救镇静。

1.2.2 麻醉方法 患者入室后左侧俯卧位,建立静脉通道,鼻导管吸氧(3 L/min),监测血压(blood pressure, BP)、心率(heart rate, HR)、呼吸(respiratory rate, RR)、脉搏氧饱和度(pulse oxygen saturation, SpO2)并记录基础值。静脉注射舒芬太尼(宜昌人福药业有限责任公司,国药准字H20054171)0.1 μg/kg,2 min后根据随机编号静脉匀速注射丙泊酚或苯磺酸瑞马唑仑,待患者改良警觉/镇静评分(modified observer’s assessment alert/sedation, MOAA/S)≤2时行ERCP诊疗操作,术中以试验药物泵注维持,ERCP诊疗结束后送入PACU,Aldrete评分≥9 分返回病房。诊疗过程中若收缩压(systolic blood pressure, SBP)低于基础值30 %,则给予麻黄碱9 mg静脉推注;HR≤50 次/min,给予阿托品0.5 mg静脉推注;当SpO2≤93 %,予以托下颌、加大吸氧流量,SpO2≤80 %,则停止内镜操作,面罩加压给氧,若面罩5 min内无法改善氧合,立即行气管插管。

1.2.3 观察指标 (1)主要指标:镇静成功的比例,即MOAA/S评分≤2,十二指肠镜置入时患者无呛咳、体动等影响诊疗操作且无需追加镇静药物,且诊疗过程中任意15 min内试验药物追加次数<5 次。(2)次要指标:①开始给予苯磺酸瑞马唑仑至MOAA/S评分≤2的时间、苏醒时间(MOAA/S 评分≥4)、诊疗时间及麻醉时间;②观察患者入室后基础值、给药后2 min、十二指肠镜置入时,入镜5、10、15 min、诊疗结束时、苏醒时、出PACU时的生命体征(MAP、HR、RR、SpO2)变化;③不良反应和严重不良事件发生情况,包括注射痛、呼吸暂停、低血压、低氧血症、恶心呕吐、头晕等不良反应和危及生命的严重不良事件。

2 结果

2.1 两组患者一般情况比较 本研究纳入符合要求拟行ERCP诊疗患者116例,两组患者在年龄、身高、体重、BMI、性别和ASA分级上差异均无统计学意义(P> 0.05),具有可比性(表1)。本研究中,丙泊酚组有1例患者因胃潴留无法完成ERCP退出,1例患者签署同情书后要求退出,1例因入室后心率158次/min,未使用试验药物退出,最终该组55例患者完成试验。瑞马唑仑组有2例患者因胃潴留无法完成ERCP退出,最终该组56例患者完成试验。后续疗效、围术期情况和生命体征分析采用PP分析,丙泊酚组和瑞马唑仑组分别纳入完成临床试验的55例、56例;考虑到发生胃潴留患者虽未完成临床试验,但在诱导期使用了试验药物,因此安全性评价采用ITT分析,丙泊酚组56例和瑞马唑仑组58例患者进入分析。

表1 两组患者一般情况比较

2.2 两组患者镇静成功率比较 丙泊酚组与瑞马唑仑组患者的镇静成功率分别为74.5 %(41/55)和78.6 %(44/56),差异无统计学意义(P>0.05),在单次追加试验药物后均能达到足够的镇静深度完成ERCP诊疗。

2.3 两组患者麻醉手术情况比较 两组患者MOAA/S≤2的时间、麻醉时间及诊疗时间均无差异(P>0.05),丙泊酚组平均苏醒时间短于瑞马唑仑组,差异有统计学意义(P<0.05,表2)。

表2 两组患者麻醉手术情况比较

2.4 两组患者生命体征比较 重复测量分析结果显示,(1)组别效应:在MAP(P=0.752)、RR(P=0.077)和SpO2(P=0.210)上均无明显差异(P>0.05),但不同组患者HR差异有统计学意义(P=0.015),瑞马唑仑组HR均数较丙泊酚组高。(2)时间效应:在MAP、HR、RR、SpO2上均有统计学差异(P<0.001),进一步分析发现,丙泊酚组MAP在苏醒时(P=0.024)高于瑞马唑仑组(图1A);丙泊酚组HR在给药后2 min(P<0.001)、十二指肠镜置入时(P=0.021)、入镜5 min(P=0.003)、入镜10 min(P=0.002)、诊疗结束时(P=0.017)均低于瑞马唑仑组(图1B);丙泊酚组RR在给药后2 min(P=0.018)、入镜后10 min时(P=0.015)低于瑞马唑仑组(图1C);丙泊酚组SpO2在给药后2 min(P=0.012)、十二指肠镜置入时(P=0.005)低于瑞马唑仑组(图1D)。(3)时间与组别的交互效应:在MAP(P=0.009)、HR(P=0.013)、RR(P=0.006)和SpO2(P<0.001)上均有统计学差异,提示患者的MAP、HR、RR和SpO2在不同药物使用组下不同时相的变化趋势不同(表3)。

A:MAP历时性变化;B:HR历时性变化;C:RR历时性变化;D:SpO2历时性变化;*:与丙泊酚组比较, P<0.05;T1:基础值;T2给药后2 min;T3:十二指肠镜置入时;T4-T5:入镜5、10 min;T6:诊疗结束时;T7:苏醒时;T8:出PACU时。图1 两组患者生命体征历时性变化

表3 丙泊酚组和瑞马唑仑组患者围术期生命体征比较(n=111)

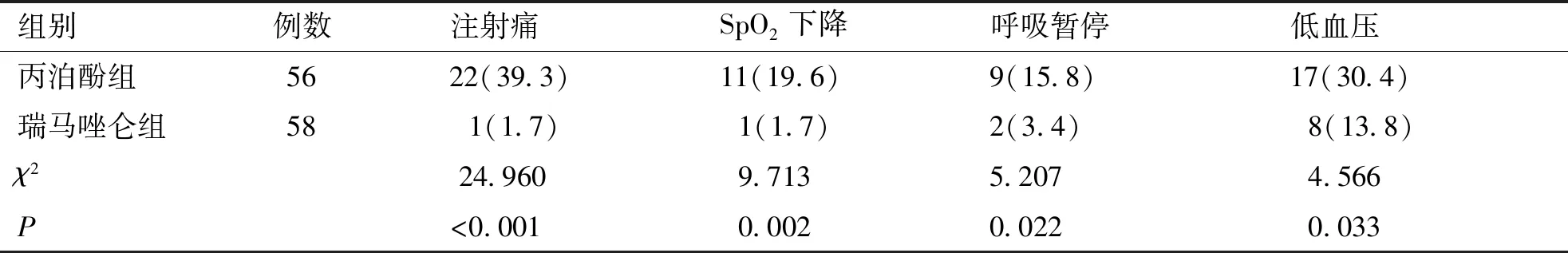

2.5 两组患者不良反应和严重不良事件发生情况比较 丙泊酚组注射痛、SpO2下降、呼吸暂停及低血压的发生率高于瑞马唑仑组(P<0.05,表4)。两组患者均未发生严重不良事件。

表4 两组患者不良反应发生情况[n(%)]

3 讨论

近年来,ERCP由单一的十二指肠乳头插管造影,发展到球囊取石、支架置入等技术有效地解决了胆道和胰管梗阻等传统上需要外科解决的临床问题[7]。目前国内外ERCP诊疗通常在中、深度镇静或全身麻醉下进行[8-9],临床工作中,镇静策略的选择仍然有限,基于咪达唑仑的镇静策略往往镇静效果欠佳,苏醒时间延长,而丙泊酚在中、深度镇静中可能会出现剂量依赖性呼吸抑制,临床使用通常存在顾忌。有研究表明,在无痛上消化道内镜检查治疗时,呼吸抑制和气道阻塞是引起低氧血症的常见原因,内镜检查中低氧血症的发生率为11 %~50 %,而ERCP可高达60 %[10-11],美国麻醉医师协会提出,避免呼吸抑制有助于降低缺氧的发生率[12]。苯磺酸瑞马唑仑作为一种新型镇静药物,其呼吸抑制发生率低,且对循环系统影响较小[13]。

本研究中共,3例患者因胃潴留退出试验,虽在诱导期使用了试验药物,但未行ERCP诊疗操作,无法评价试验药物在ERCP诊疗过程中的疗效,故疗效指标采用了PP分析。结果发现苯磺酸瑞马唑仑和丙泊酚均可为ERCP诊疗提供良好的镇静效果,镇静成功的比例分别为丙泊酚组74.5 %和瑞马唑仑组78.6 %,其中部分患者镇静失败主要原因为十二指肠镜置入时患者出现呛咳、体动,但在按照试验方案追加试验药物后均能顺利完成ERCP诊疗。Chen等[14]在瑞马唑仑用于胃肠镜研究结果显示瑞马唑仑镇静效果不低于丙泊酚,其结果中镇静成功率较本研究高,考虑可能由于ERCP诊疗操作难度及刺激强度较结肠镜更大,患者处于俯卧位或半俯卧位这一特殊体位[15],镇静深度要求更高,以至于需要更大的镇静药物剂量;且本研究镇静成功的标准设定为MOAA/S 评分≤2,对镇静深度的要求较既往研究更高。因此,不同疾病的患者拟达到诊疗或检查镇静要求的瑞马唑仑剂量存在差异,应该引起足够的重视才能满足临床需求。

Schüttler等[16]临床研究中,20名成年男性志愿者接受了瑞马唑仑连续输注,35 min内连续输注瑞马唑仑85 mg;研究结果显示,停止输注瑞马唑仑后苏醒时间为(19±7) min,苏醒时间较本研究长,究其原因,可能与麻醉时间较短且麻醉药物总剂量较小有关。虽然本研究中丙泊酚组苏醒时间较瑞马唑仑组短,但以往研究表明[17],瑞马唑仑可以被苯二氮唑类药物拮抗剂氟马西尼逆转,可作为下一步研究的思路。而目前常用药物丙泊酚并不具备临床拮抗的特定药物,Shi等[18]的研究中,苏醒时瑞马唑仑组常规给予氟马西尼后苏醒时间显著短于丙泊酚组。因此丙泊酚苏醒时间较本研究的瑞马唑仑苏醒时间并不具备重要的临床价值,瑞马唑仑作为可拮抗的镇静药物在临床使用中可控性将更加优越。

ERCP较胃肠镜检查、超声内镜检查操作更为复杂,持续时间更长、刺激性更强、患者舒适度差,且特殊体位可能发生血流动力学及肺部通气的生理改变,这使得我们在ERCP诊疗的麻醉管理中不仅要有足够的麻醉深度,还要尽量保证患者循环呼吸的稳定。本研究中,两组血压下降考虑可能有以下几点原因:(1)由于诱导剂量使血药浓度短时间内升高甚至达到峰值,当血药浓度与效应部位浓度的平衡时间差异较大时可能会导致血压下降;(2)患者入手术室后因紧张引起交感神经兴奋,镇静药物会抑制交感神经活性,从而导致血压下降;(3)患者术前禁饮禁食、胃肠道准备等可能引起血容量不足。本研究虽然有3例患者因胃潴留无法进行ERCP诊疗操作而退出试验,但在麻醉诱导期仍使用了试验药物,考虑到使用试验药物后会对患者安全性产生影响,故采用ITT分析。结果发现瑞马唑仑组低血压的发生率较丙泊酚组低,这与既往研究结果一致[19],可以认为丙泊酚对心肌有一定程度的抑制作用[20],瑞马唑仑用于ERCP诊疗中血流动力学更加稳定,提高了其在ERCP诊疗中的安全性。Kilpatrick[21]的研究报告显示,丙泊酚会产生深度镇静作用,从而导致呼吸抑制,甚至呼吸暂停,与丙泊酚比较,瑞马唑仑对呼吸抑制的安全性提供了优势,本研究也同样得到了类似的结果,可能是由于瑞马唑仑作为一种超短效水溶性镇静麻醉药物,具有起效快、代谢快的优势,能够迅速与 γ-氨基丁酸A型受体复合物上的BZ受点发生反应,更好地发挥中枢抑制作用,且代谢不依赖于细胞P450酶,代谢产物不会与其他药物相互作用,从而减轻呼吸的抑制作用。ERCP疗的操作复杂、刺激性强、持续时间长,且体位特殊,对呼吸循环管理的要求更高,而丙泊酚会出现剂量依赖性呼吸抑制[20],这使得瑞马唑仑用于 ERCP 诊疗更具优势。

综上所述,苯磺酸瑞马唑仑和丙泊酚均可为ERCP诊疗提供良好的镇静效果,但苯磺酸瑞马唑仑相对于丙泊酚对呼吸、循环的影响更小,不良反应发生率更低,更适用于ERCP诊疗的临床镇静。