高密度城区公共绿地游憩服务能力评价

——以成都市中心城区为例

兰强 黄瓴*

居住地的绿色空间占比对居民身心健康有直接影响[1]。公共绿地作为市民游憩、健身、亲近自然的绿色空间,具有帮助压力释放与精力恢复的功能,对缓解高密度城区居民的负面情绪、增强体力活动等具有重要意义[2]。成都市“十四五”规划和“2035年远景目标”明确提出“加快构建全域公园绿色体系,让市民在大都市也能漫步绿道、亲近自然”的目标[3]。然而,在高度城镇化与城市高密度发展的背景下,建设用地的扩张导致公共绿地空间受到严重挤压,公共绿地游憩服务供给普遍存在供需关系不匹配、空间布局不均衡、群体共享不公平[4]、资源整合与系统优化不到位[5]等问题,使居民的游憩需求得不到充分满足。需求的多元化催生供给的多样性,游憩需求对游憩供给提出要求。基于居民游憩需求科学测度公共绿地游憩服务能力,可有效服务于高密度城区游憩服务供给的优化。本研究以成都市中心城区为例,尝试基于游憩需求理论,系统反演游憩服务应供给的服务功能,据此构建单体公共绿地游憩服务能力、全域公共绿地总体游憩服务能力,以及公共绿地之间的竞合关系的测度框架,以期全面揭示公共绿地游憩服务能力的空间分异规律,对公共绿地规划实施结果进行评估与反思,为推进高密度城区公共绿地游憩服务的提质增效与供给优化提供参考。

1 国内外公共绿地游憩服务能力研究进展

1.1 相关概念

游憩是城市的基本功能之一,人们生活质量的高低受到游憩服务供给的功能及其服务能力的影响。游憩的形式多样、作用多元,需借助空间载体来实现。公共绿地是为人们提供游憩服务的重要载体,可提供生态、文化、健身、游乐等游憩服务,满足人们多样化、差异化的游憩需求(图1)。本研究将公共绿地游憩服务能力定义为:公共绿地在不破坏自身系统稳定性、不降低服务质量的前提下,能够向公众提供游憩体验服务的程度[6],其服务能力的高低受单体公共绿地游憩服务能力、全域公共绿地总体游憩服务能力和公共绿地之间的竞合关系3个方面的共同影响。其中,单体公共绿地游憩服务能力不仅受游憩服务客体可使用性的影响,也与游憩服务的供需契合度有关。全域公共绿地总体游憩服务能力是指:具有“分工合作”关系的公共绿地,基于一定的空间分布密度而紧密联系在一起形成的“空间积聚体”所产生的游憩服务集群效应。另外,公共绿地作为游憩服务的供给主体,相互之间存在明显的竞合(co-opetition)关系,不同竞合关系的强度将影响游憩服务的供需模式和实际效益。竞合指既竞争又合作,于1989年由美国Novell公司总裁Noorda在针对竞争对手的商业战略中首次提出,近年来被逐步运用到城市战略及公共服务供给优化的研究中[7]。本研究将“竞合”的概念引入公共绿地游憩服务供给的分析中,认为公共绿地作为游憩服务的供给方,在吸引居民使用时表现出“正和但可变”的博弈关系,这种关系可理解为:各供给主体在吸引游憩需求主体的过程中所形成的一种空间相互作用,量化分析此种作用有利于协调由不同供给主体的“集体无意识”所造成的博弈困境,构建多元供给主体的协同合作机制,推进城市游憩服务供给的宏观调控[8]。

1 游憩、游憩需求与游憩供给的关系Relationship among recreation, recreation demand and recreation supply

1.2 游憩需求理论概述

以需求层次理论为基础,景观环境中居民的游憩需求可分为生理需求、安全需求、交往需求、实现自我价值4个方面,景观设计应满足居民的游憩需求[9]。居民散步、赏景、社交、嬉戏等不同的游憩活动需求,对物质环境有不同的要求,城市公共空间的设计能否满足居民开展游憩活动的需求至关重要[10]。公共绿地作为提供游憩服务的重要公共空间,居民对此表现出生理和心理2个维度的游憩需求。其中,生理需求表现为对蓝绿空间以及具备新鲜空气、可嬉戏游乐的游憩设施的游憩环境的追求;心理需求表现为对能够帮助社会交往、压力释放的游憩环境及设施的追求[11]。另外,环境行为学和环境心理学领域的研究发现:游憩需求是游憩行为发生的前提,不同的游憩行为需求产生不同的游憩心理偏好。勒温的场动力理论提出人的行为是个体与环境的函数[12];人对环境的知觉与质量的评判,形成于人的行为与环境相互作用的过程之中[13]。因此,公共绿地的游憩环境设计、功能配备应以居民游憩行为需求为基础,以设计出更符合居民需求的物质形式和空间形态。除此之外,大量研究表明不同社会属性的人群游憩行为需求及偏好存在差异,进而导致游憩环境、游憩设施等需求的差异[14]。因此,游憩服务能力评价有必要将居民的游憩行为需求、游憩偏好及使用后评价等纳入评价体系。

1.3 基于游憩需求的公共绿地游憩服务能力研究综述

立足于人本理念与高度城镇化背景,国外有关公共绿地游憩服务能力的研究内容较多集中在居民的游憩需求、游憩心理偏好以及公共绿地空间布局等方面[15-16];研究对象逐步由城市公园绿地向同样服务于居民游憩需求的城市“日常自然”区域(包括公园、开放空间、田野、森林等)和农业景观等拓展[15];并有学者从游憩需求的心理维度出发测度公共绿地的可用性与游憩服务的有效性[17]。伴随着城镇化的推进,国内相关研究也逐步丰富。相关研究的研究对象较多集中在综合公园上。在研究尺度上,关于单体公共绿地方面的研究主要从游憩主体的需求、游憩感知[6],以及公共绿地的可达性、游憩功能与游憩环境等方面展开游憩服务能力评价[18];在城市尺度的研究中,王志芳等[19]从景观游憩吸引力和使用度2个方面评估了县域景观游憩服务能力及空间分布。也有学者提出从城市游憩空间结构及与之对应的游憩主体的游憩需求、偏好等方面研究游憩服务能力,并提出“极核-散点-带”的理想型游憩空间结构模式[20]。

但目前已有研究中,研究对象多局限于公园绿地系统,对部分同样承担城市游憩服务功能的公共绿地认知不够全面;对公共绿地游憩服务能力的衡量缺少人本需求特性、游憩体验复杂性等因素的考虑[19],无法充分将其与和需求主体相关的诸多影响因子相对应;评价尺度方面缺乏“全域”“整体”“多尺度”的系统优化思想[5],忽视了公共绿地之间的竞合关系及系统效益,实践指导意义有限。

基于此,本研究参考既有文献,以多源数据为基础,综合考虑高密度城市的特性,构建公共绿地游憩服务能力评价体系,以期“从部分到整体”全面测度公共绿地游憩服务能力及其空间分异规律,并据此提出公共绿地游憩服务供给优化策略。

2 研究区域、数据与方法

2.1 研究区域与数据来源

成都市中心城区建设密度大、人口密度高,在“公园城市”建设理念的引导下,《成都市公园城市绿地系统规划(2019—2035年)》提出,至2035年将建设具备公园功能的绿地3 642个,总面积达1 633.34 km2,占中心城区规划面积的44%。该地区在探寻高密度城区有效发挥城市公共绿地游憩服务价值、推进游憩服务供给优化方面极具代表性。

本研究以成都市地理信息公共服务平台公布的成都市中心城区为研究范围(图2),研究对象包括中心城区内所有的综合公园、专题公园、社区公园、游园,以及同时承担城市公园绿地游憩服务功能的城市风景名胜、城市湿地、城市森林公园等公共绿地区域,它们均是向公众开放、能被网络地图检索、具有一定数量的游憩设施,且兼具游憩观景、健身社交等功能的绿地空间,共计241个。本研究所采用的公共绿地POI和AOI数据,来源于高德地图,并结合天地图及百度地图进行了数据核准;公共绿地使用后点评数据来源于百度地图、高德地图、携程网、马蜂窝等多平台;人口数据采用Worldpop官网公布的2020年1 km人口栅格数据。

2 成都市中心城区公共绿地分布Distribution of public green space in downtown Chengdu

2.2 研究方法

2.2.1 单体公共绿地的游憩服务能力测度

2.2.1.1 基于游憩需求理论反演的评价指标体系及分析

本研究基于游憩需求理论系统反演游憩服务应供给的功能。在客观层面选取游憩服务可使用性指标:游憩服务容量、游憩服务质量,在主观层面选取游憩服务供需契合度指标:游憩偏好、游憩体验后评价,从4个方面构建游憩服务能力评价指标体系。

1)游憩服务容量。通过对人的心理和生理需求进行反演,发现游憩需求在生理维度上表现为对充足空间场地、足量活动设施等的需求,在心理维度上表现为对空间尺度感、社交距离等的需求。本研究使用公共绿地面积和游憩配套设施数量作为游憩容量的关键评价指标。

2)游憩服务质量。居民从生理需求和心理需求上分别表现出对蓝绿空间、新鲜空气、阳光等自然环境的需求,以及对休憩社交、亲近自然、压力释放等功能的需求。考虑到平原城市的特征,本研究重点关注公共绿地的植被覆盖度[21]、地形丰富度[6]、景观可视性[19]对营造游憩环境、提升游憩吸引力的作用。另外,既有研究发现,公共绿地形状指数(landscape shape index, LSI)对游憩环境质量和游憩服务类型有一定影响[22](形状简单适用于休憩型服务,形状复杂适用于生态型服务),并且LSI与不同公共绿地的面积相关联,会影响公共绿地服务效率和有效服务面积[23]。本研究运用Fragstats软件计算LSI,并参考相关研究将公共绿地面积的阈值设定为50 hm2,即:当公共绿地面积≥50 hm2时,LSI越小,公共绿地服务效益越好;当公共绿地面积<50 hm2时,LSI越大,公共绿地服务效益越好[24]。

3)游憩体验后评价。居民对公共绿地的游憩体验后评价是对游憩服务供需契合度的直观反映,目前游憩体验后评价已成为游憩者选择游憩对象时的重要参考,并非仅以规模、绿地率、设施数量等为依据。本研究根据公共绿地的网络点评得分,结合对点评文本数据的情感分析得分,进行需求主体游憩体验后评价的量化分析[25]。具体分为2步。①计算点评得分平均值:对单个公共绿地点评数据的样本量进行核查,若样本量≥20,则取多平台网络点评得分的平均值;若样本量<20,则运用类比法进行评分,即基于公共绿地的区位、规模、现场照片等资料进行游憩品质的类比,取多个同类型公共绿地得分的平均值。②点评文本情感分析赋分:运用ROST CM6软件对公共绿地的网络点评文本进行情感分析,得到“积极、消极、中性”情绪的占比,然后使用公式“积极情绪百分比×1-消极情绪百分比×1+中性情绪百分比×0.5”进行计量与赋分。

4)游憩偏好。居民更倾向于选择活动类型丰富且具有针对性的公共绿地,公共绿地游憩配套设施及类型越丰富,对人群的吸引力越大[21]。居民游憩行为需求和使用需求主要表现为对休憩、观景、出行、消费,以及文体设施、游憩设施、环卫设施等设施及功能的需求,各类设施在服务功能上虽存在不同,但相互之间有机结合共同构成了公共绿地差异化游憩服务配套体系[26]。另外,公共绿地中的蓝、绿、硬化下垫面空间(简称“硬地空间”),虽在构成要素上存在差异,但在空间布局和提供游憩服务上存在关联性和互补性[27]。对此,本研究基于公共绿地配套设施的丰富度与综合得分,以及公共绿地中蓝、绿、硬地空间规模与配比的综合得分,来测度公共绿地满足多元游憩偏好的能力。

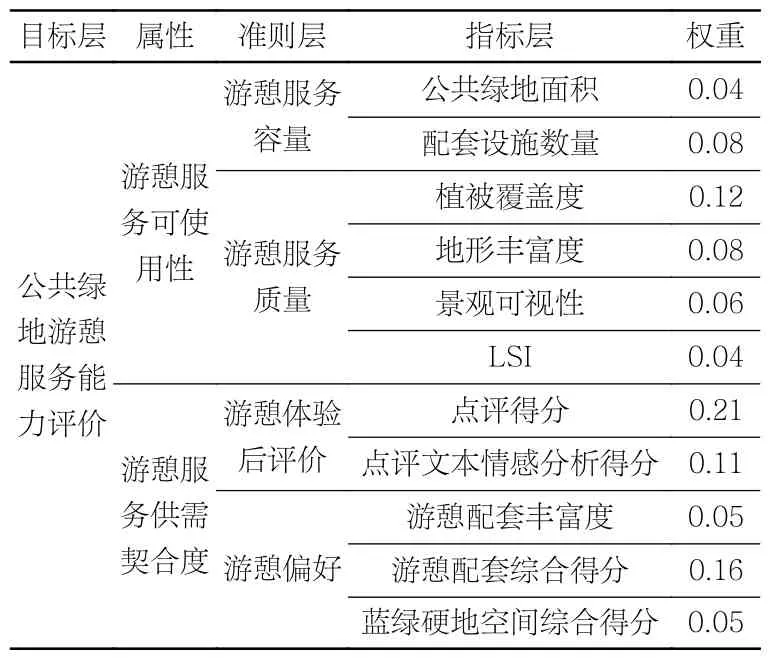

此外,由于城市中已建成公共绿地的可达性水平、需求状况基本上已确定,只影响居民获得游憩服务的满足程度与难易程度,不影响公共绿地游憩服务能力本身的高低,因此本研究不将此类因素纳入评价体系。最终确定公共绿地游憩服务能力评价的11个指标,并划分为游憩服务容量、游憩服务质量、游憩体验后评价、游憩偏好4个准则层(表1)。

表1 公共绿地游憩服务能力评价指标体系Tab.1 Evaluation indicator system for recreation service capacity of public green space

2.2.1.2 指标权重计算

规划研究与实践往往以问题和目标等为导向。本研究以游憩需求理论为导向,以期确定更合理的指标权重。层次分析法(analytic hierarchy process, AHP)允许评价者结合经验并以合乎逻辑的方式进行推断,与使用客观方法计算的指标权重相比,更适合本研究的研究内容与目标指向。参考既有研究,邀请风景园林、城乡规划等领域资深的教授、博士后及其他研究人员多次共同讨论评价指标的重要性,并进行赋值,构建判断矩阵(满足一致性),利用yaahp软件确定指标权重(表1)。

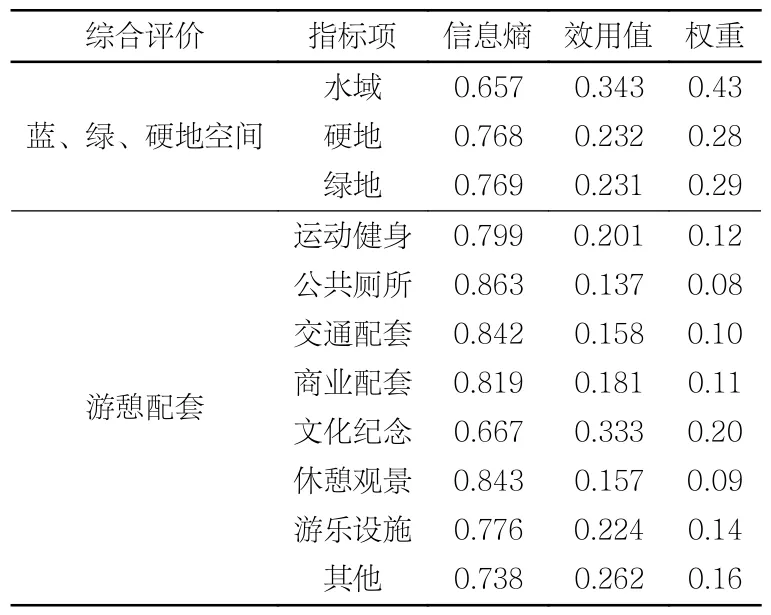

另外,公共绿地游憩服务能力评价指标体系(表1)中的游憩配套设施以及蓝、绿、硬地空间的综合评价得分会受到更细化的因素(表2)的影响,而各细化因素从规划建设到形成有机组合是长期动态优化的结果,并在一定程度上体现出居民的需求偏好。因此,本研究运用客观量化的方法——熵权法,根据既有数据本身的差异性对该部分影响因素进行指标权重赋值,这有利于把握其内部规律。随后通过加权计算总分进行游憩配套设施以及蓝、绿、硬地空间的综合评价得分的测度。此部分权重计算在SPSSPRO在线统计分析平台中完成(表2)。

表2 蓝、绿、硬地空间与游憩配套综合评价影响因素Tab.2 Influence factors for comprehensive evaluation of blue, green and hard ground spaces as well as supporting recreation facilities

2.2.2 全域公共绿地总体游憩服务能力测度

具有不同空间区位、不同服务能力的公共绿地,基于一定分布密度而紧密联系在一起,构成全域公共绿地的总体游憩服务能力,产生的游憩服务集群效应大于单体公共绿地游憩服务能力之和。这种集群效益可简化为“区域总值”,本研究运用数量关系式“单体公共绿地的游憩服务能力(单量)×公共绿地的空间分布密度(数量)=全域公共绿地总体游憩服务能力(总量)”进行测度。计算基于ArcGIS 10.7软件进行,过程为:1)将中心城区划分为1 km×1 km的空间单元;2)对单体公共绿地游憩服务能力进行插值分析,得到各空间单元内单体公共绿地游憩服务能力值;3)求取各空间单元内公共绿地的点密度,即空间单元内所包含的公共绿地的数量;4)运用栅格计算器进行运算求解。

2.2.3 公共绿地之间游憩服务竞合关系测度

公共绿地作为游憩服务供给方,在吸引游憩需求时相互之间所产生的竞合关系可以理解为一种空间上的相互作用。因此,本研究选用引力模型进行竞合关系的测度,并用以辅助分析不同游憩服务供给条件下所形成的供需模式及综合服务效益,计算式为

式中:Rij为公共绿地i与j之间的竞合关系强度;Mi、Mj分别表示公共绿地i与j对外提供游憩服务的能力;Dij为公共绿地i与j之间的距离;K为引力常数,取值为1。在此基础上测算某公共绿地与其他公共绿地在供给游憩服务时的竞合关系强度总量(Ri),计算式为

式中:Ri为公共绿地i游憩服务的对外竞合关系强度总量;n为对外可产生竞合关系的公共绿地个数。分析结果采用自然断点法进行分级。

3 结果与分析

3.1 单体公共绿地游憩服务能力评价结果分析

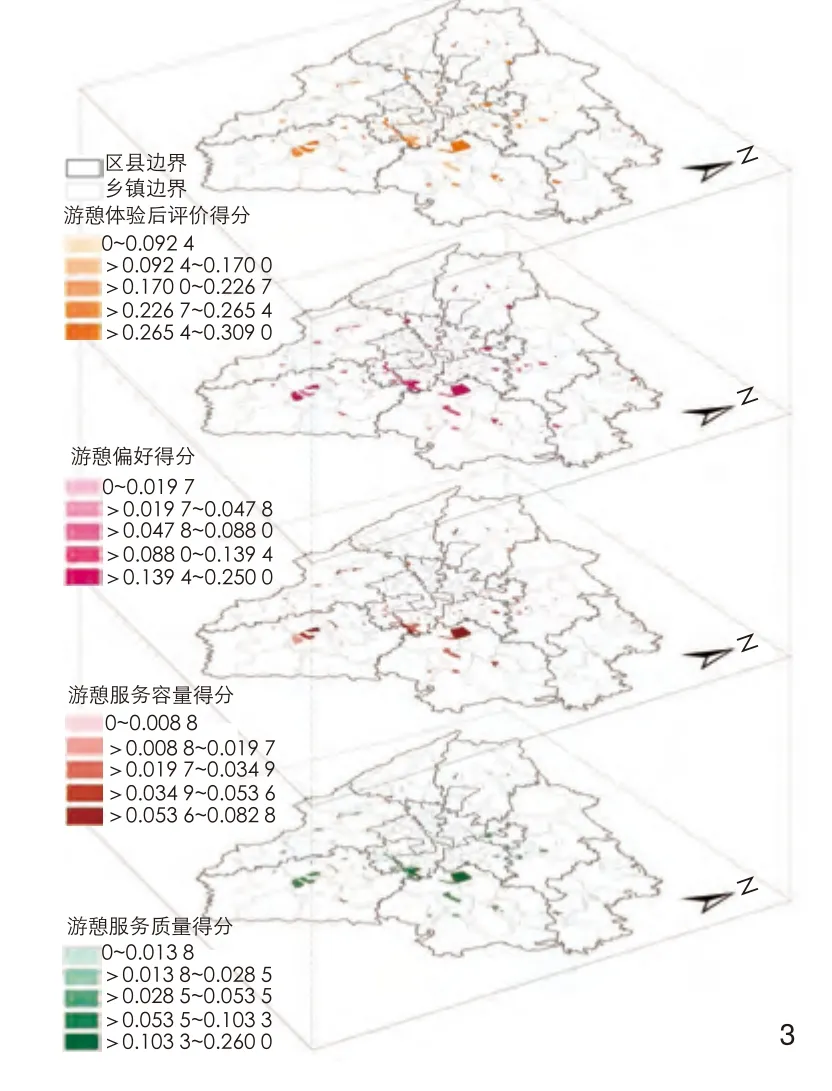

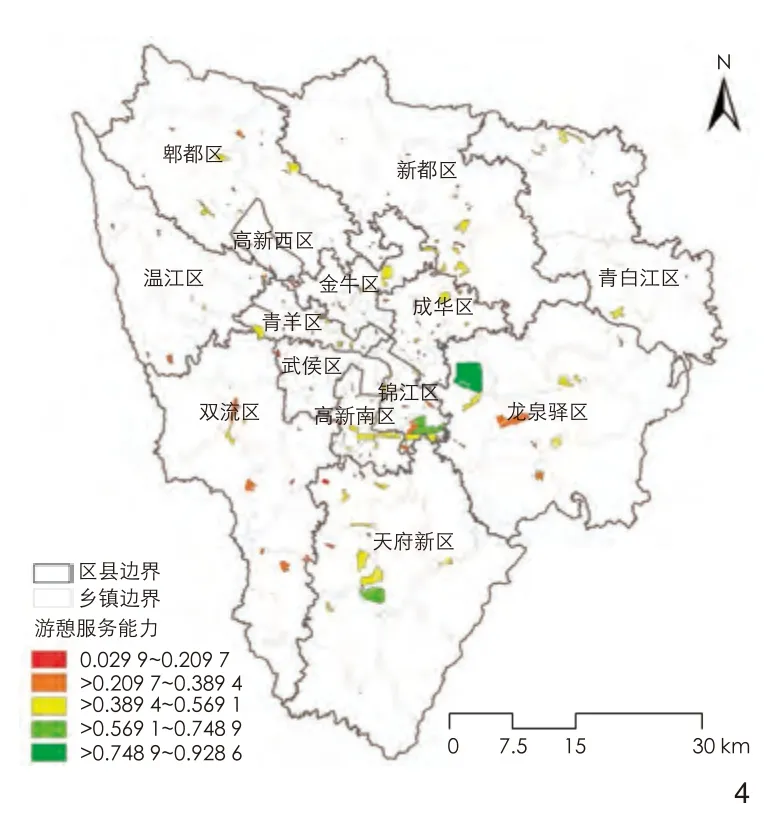

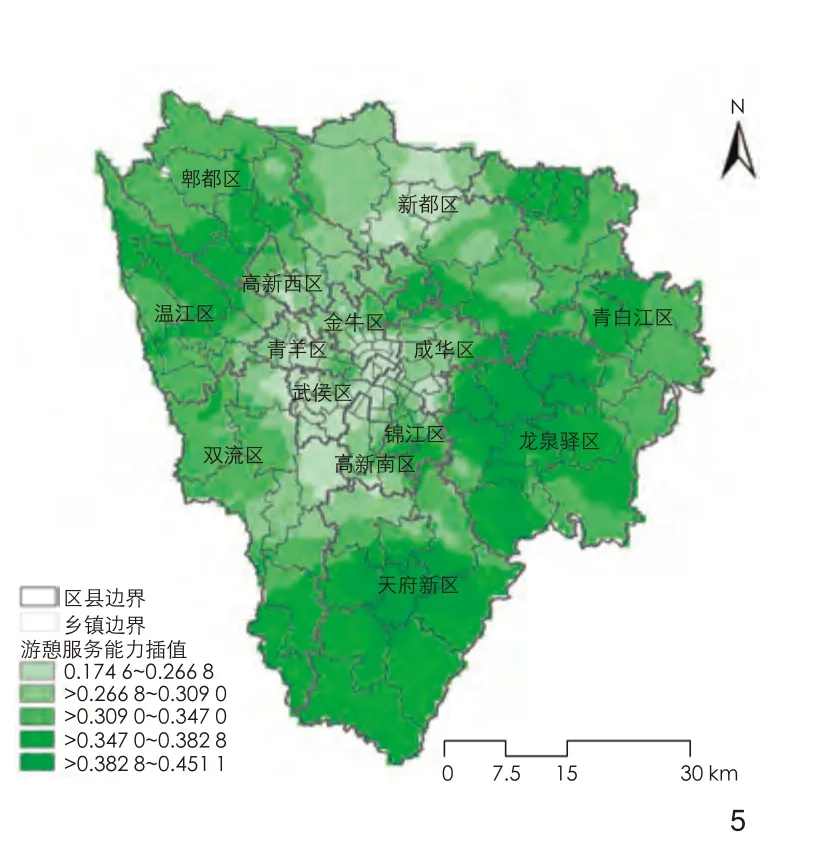

分析结果(图3)显示:在游憩体验后评价方面,三环附近及以外区域的公共绿地评分较高,而游憩体验评价较差的公共绿地主要集中于三环以内的高密度城区;在游憩偏好方面,全域公共绿地各类空间及配套的丰富度较高、体系完善;在游憩容量方面,呈现出由中心向四周逐步递增的趋势;在游憩服务质量方面,整体较好,但不同类型的公共绿地在植被覆盖度、景观视觉可达性等方面存在较大差异。总体上,单体公共绿地游憩服务能力的空间分布趋势呈现“中心低四周高、由内向外圈层式递增”的特征(图4、5)。具体来看,青羊区、武侯区以及成华区游憩服务能力水平为中等及偏下的公共绿地较为集中,这类公共绿地面积小、功能单一;而龙泉驿区、天府新区、温江区等地带,则是游憩服务能力水平较高的公共绿地集聚区,这类公共绿地面积较大、游憩环境好、游憩体验评价良好。

3 准则层各评价指标分析结果Analysis results of evaluation indicators for the criterion layer

4 单体公共绿地游憩服务能力评价结果Evaluation results of the recreation service capacity of single public green space

3.2 全域公共绿地总体游憩服务能力与游憩空间结构分析

3.2.1 全域公共绿地总体游憩服务能力分析

本研究通过“服务能力(图5)×分布密度(图6)”计算中心城区公共绿地的总体游憩服务能力(图7):发现中心城区公共绿地的总体游憩服务能力具有与单体公共绿地游憩服务能力相反的特征,呈现出“中心高四周低、由内向外圈层式递减”的趋势。具体来看,三环以内公共绿地分布密度最高,该区域的总体游憩服务能力也高,弥补了该区域单体公共绿地游憩服务能力较低的劣势;三环以外区域的公共绿地规模大,所提供服务的层次水平高,但分布密度逐步降低,削弱了该区域公共绿地的总体游憩服务能力。

5 单体公共绿地游憩服务能力空间插值分析Spatial interpolation analysis of recreation service capacity of single public green space

6 公共绿地点密度Density of public green space sites

7 公共绿地总体游憩服务能力Overall recreation service capacity of public green space

3.2.2 全域公共绿地游憩空间结构与服务效益分析

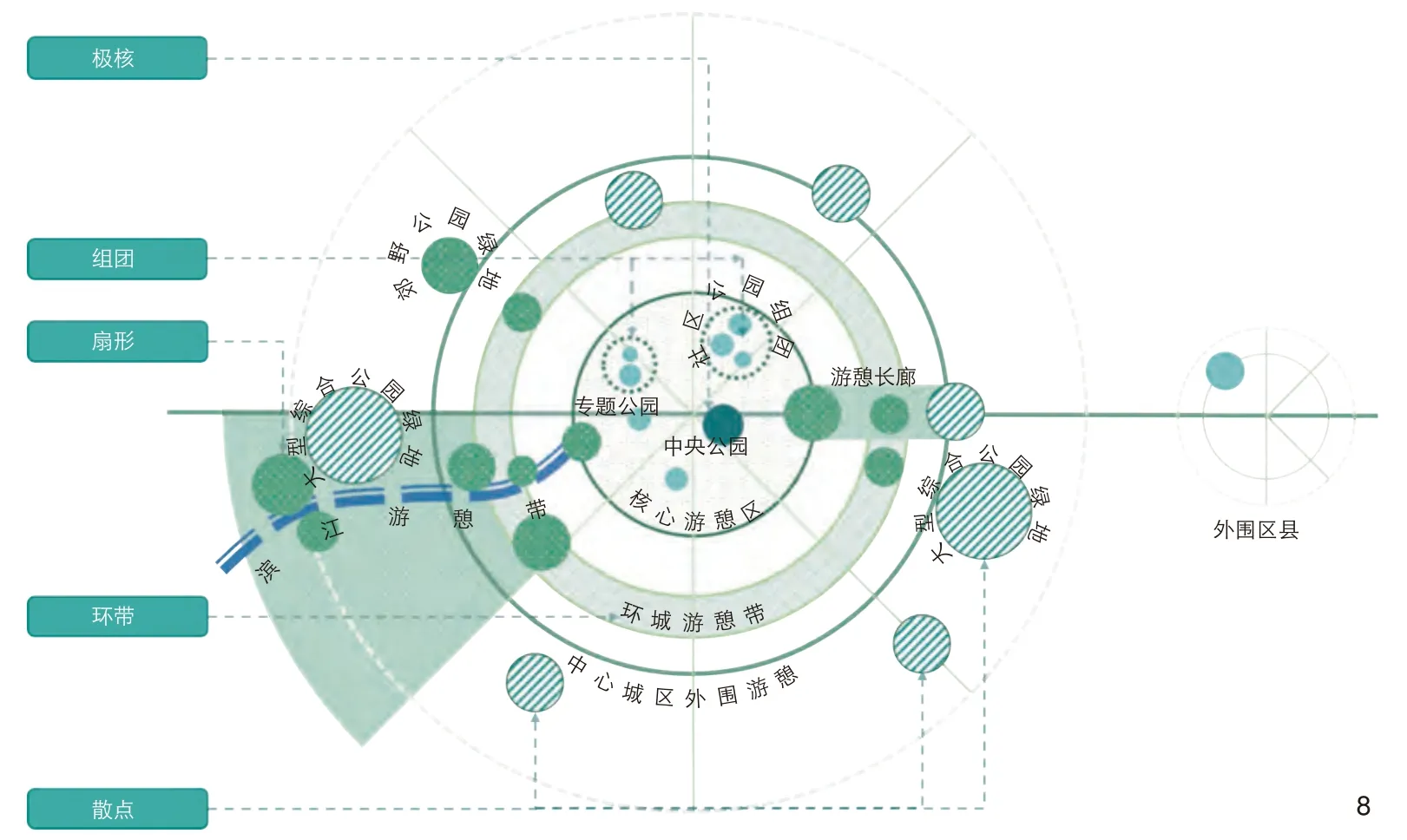

结合全域公共绿地总体游憩服务能力分析,对公共绿地游憩空间结构进行提炼,其游憩空间结构处于由环状结构模式[28]向“极核-组团-扇形-环带-散点”多模式综合发展的阶段,将更有利于满足居民差异化的游憩需求(图8)。

8 “极核-组团-扇形-环带-散点”游憩空间结构Recreation space structure of “polar core - cluster -sector - ring belt - scatter”

其中,1)“极核”指城市中心商务游憩区,位于游憩空间结构的中心,公共绿地面积小、档次高、设计精美,作为城市名片而存在,可缓冲城市中心高密度发展的压力,并为商务、办公等人群提供游憩服务。2)“组团”位于极核外围,公共绿地围绕居住区呈散点状密集分布,共同构成日常游憩空间,类型多样、规模适中、配套功能丰富,主要服务于居民日常性游憩需求,可实现游憩需求的就近满足。3)“扇形”游憩空间由中心向四周放射拓展,在滨江与城市轴线处形成“扇形”或线形游憩廊道。4)“环带”依托天府绿道建设,公共绿地将逐渐串联成为一体,形成成都环城游憩廊道。“扇形”及“环带”游憩空间,可作为日常游憩空间“组团”的补充,促进游憩服务体系网络化发展,提高游憩空间覆盖度,增强游憩空间可达性。5)“散点”指以郊区游憩为主的大型郊野公共绿地游憩区,主要位于三环外围,游憩空间面积大、服务水平较高,部分甚至是星级景区,可满足居民偶然性、高层次的游憩需求。

3.3 公共绿地之间的竞合关系及供需模式分析

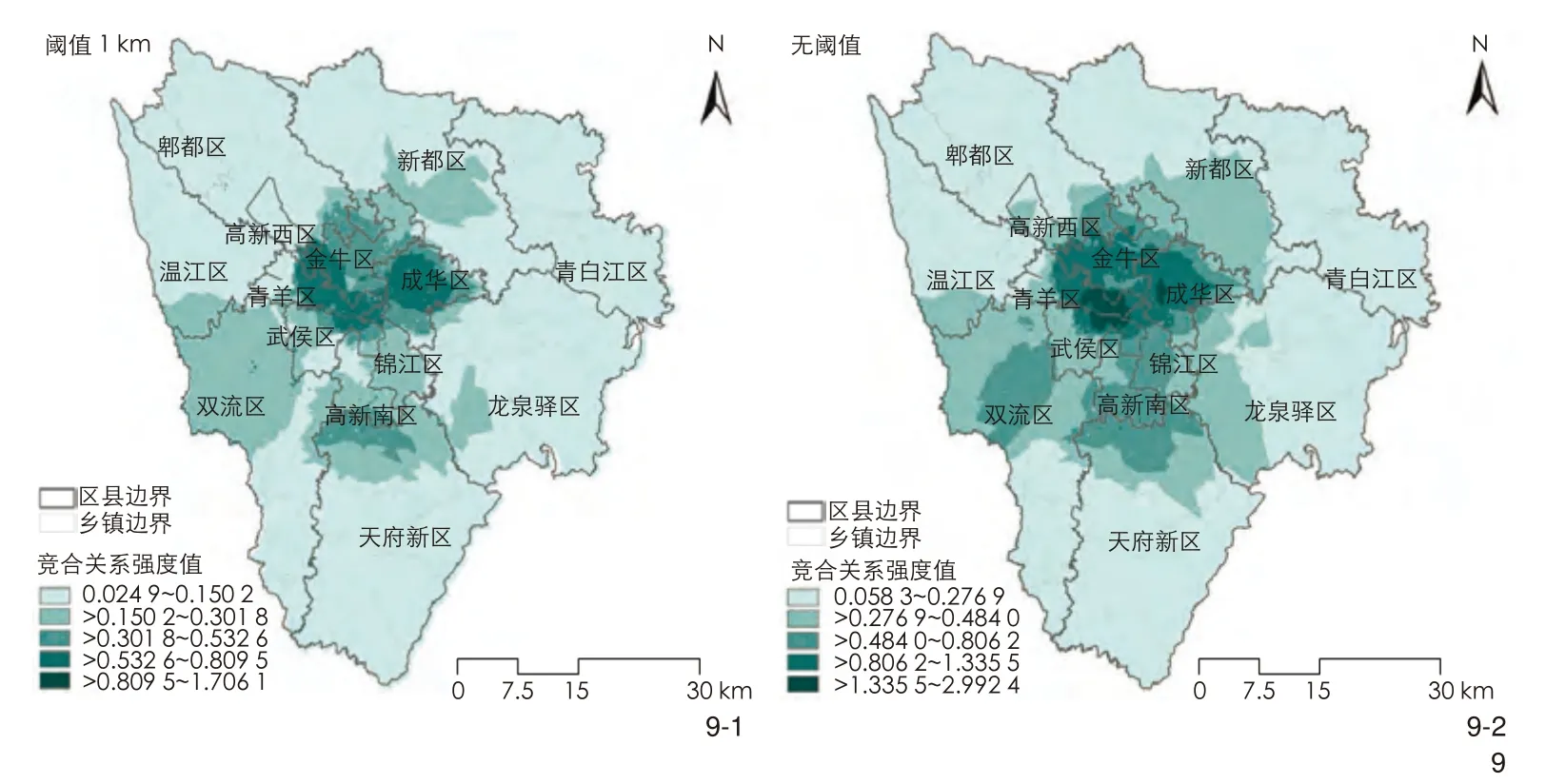

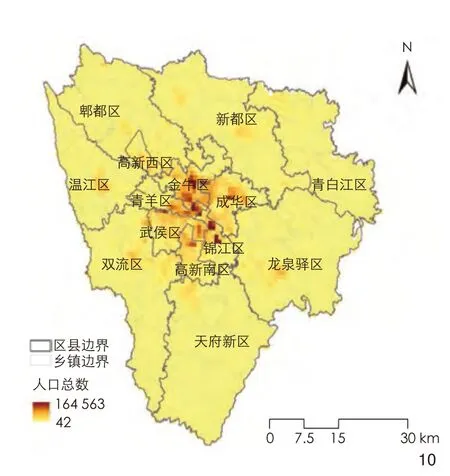

将设定了1 km距离阈值的公共绿地之间所产生的竞合关系计算结果与不设距离阈值的计算结果(图9)进行对比分析,发现中心城区公共绿地之间的竞合关系强度均呈现出“中间高四周低”的特征;结合单体公共绿地游憩服务能力、全域公共绿地总体游憩服务能力,并对比人口数据(图10)在宏观层面所反映出的需求现状,发现竞合关系在不同的强度条件下所形成的游憩服务供给模式存在差异,从而影响游憩服务的供需实现形式,并产生不同的服务效益。

9 竞合关系强度空间插值分析Spatial interpolation analysis of co-opetition intensity

10 成都市中心城区人口空间分布Spatial distribution of population in downtown Chengdu

1)强竞合关系:游憩服务供给与需求在空间上分散达成。具有强竞合关系的公共绿地主要集中于三环以内,该区域绿化用地紧张,游憩空间结构呈现“极核-组团”特征,人口密度大,总体上游憩服务需求强度也大。分析结果反映出该区域公共绿地规模虽小,但分布密度大,彼此间距离小,从而产生强烈的竞合关系,使游憩者同时选择同一公共绿地的概率降低。该区域通过“高密度分布、强竞合关系、游憩服务需求分散达成”的方式,将集中的游憩需求分流,避免“供需失衡”,保证公共绿地的游憩服务质量,从而提高服务效益。

2)弱竞合关系:游憩服务供给与需求在空间上集中达成。具有弱竞合关系的公共绿地主要分布于三环以外。该区域的人口与游憩需求分布较为分散,游憩空间结构呈散点状,竞合关系强度小,表明该区域公共绿地呈分散式布局,仅部分服务水平极高的公共绿地之间存在一定的竞合关系,使游憩者同时选择同一公共绿地的概率提高。该区域通过“低密度分布、弱竞合关系、游憩服务需求集中达成”的方式,将分散的游憩需求集中,从而提高游憩资源利用效率。

3)中等竞合关系:承接城市中心向外围空间疏解的游憩需求,补充日常性与偶然性游憩需求的供给。具有中等竞合关系的公共绿地主要位于三环附近的城郊过渡区,该区域人口密度逐步降低,游憩需求分散性加强。公共绿地的规模与间隔距离扩大,但游憩服务能力较强,尚存一定的竞合关系,并呈现“扇形-环带”的游憩空间结构。该类公共绿地的可达性较高,可满足附近居民的日常性游憩需求,又为可其他地区的居民提供高质量游憩服务。

4 游憩服务供给优化策略

4.1 优化布局、提质增效,形成游憩网络体系

针对三环以内公共绿地用地紧张的情况,在单体公共绿地方面应重点优化布局、提质增效,全面提升单体公共绿地的游憩服务质量。在空间上,结合城市更新战略,全面梳理低效用地,通过“见缝插绿”的形式增加公共绿地的覆盖度,形成“小而美”的公共绿地游憩服务网络体系。在服务质量上,以居民需求为导向,优化游憩服务设施体系、功能配备,通过设计优化促进游憩服务的提质增效,打通“人-空间-服务”三位一体的连接,增强游憩体验感。

4.2 促进内外一体、修复供需错位,全力提升公共绿地的多维可达性

针对中心城区三环内外公共绿地游憩服务供给质量存在较大差异、中心城区公共绿地在游憩服务供需之间存在的空间错位现象,优化策略应坚持日常性需求与偶然性需求相协调的原则,促进中心城区内外区域供给一体化,并增强区域内外联系,尤其是提升三环以外公共绿地的多维可达性。在交通可达性方面,尽可能将公共绿地纳入中心城区多维交通体系的规划之中;在视觉可达性方面,因地制宜构建景观视觉廊道,提高景观可视性;在心理可达性方面,以居民游憩偏好为支撑,打造具有高度场所认同感的公共绿地。

4.3 系统优化、协同治理,搭建多元游憩服务供给主体的协同供给平台

高密度城区公共绿地游憩服务供给是一个复杂的系统性工程,在资源有限的前提下,需要发挥不同类型、规模及游憩服务水平的公共绿地的协同供给保障作用。全域范围公共绿地游憩服务供给的优化,应立足整体性与协同治理的理念,破解公共绿地游憩服务供给“碎片化”的问题,增强全域公共绿地之间的关联性,构建多元供给主体的协同合作机制,有效整合全域公共绿地游憩服务资源。优化不同游憩服务供给主体之间的竞合关系,提升游憩服务供给的多样性与丰富性,形成公共绿地游憩服务的空间互补关系,从而给予需求主体更多的选择权和更高品质的游憩服务,提升公共绿地的游憩服务效益。

5 结论与展望

本研究以成都市中心城区为研究对象,从公共绿地单体、总体及形成的竞合关系3个层面,全面解析了中心城区公共绿地的游憩服务能力水平。相比传统研究采用绿地率、人均绿地面积等指标,本研究精细化采集单体公共绿地相关数据,关注游憩者主观层面的游憩体验,并以游憩需求理论为指导尝试建立了更为合理的评价指标体系,对游憩服务能力进行了更全面、准确的识别;另外,本研究的创新点在于引入了需求理论,系统反演公共绿地游憩服务能力评价指标,从公共绿地单体到整体进行递进式研究,并提出通过量化游憩服务供给主体之间的竞合关系,来解析不同的游憩服务供需模式及效益,丰富了评价指标与游憩服务能力的认知视角,增加了结果的可信度。研究结果既有助于推进城市游憩服务供给的宏观调控,又有助于指导各行政单元展开重点地区的深入研究,对公共绿地空间增补、游憩服务能力提升具有参考意义。本研究为更精准识别公共绿地自身的游憩服务能力,将需求强度、距离障碍等因素排除,弱化了供需影响因素之间的关联效应。未来可基于数据的可获得性,进一步考虑上述影响因素,完善评价指标体系;亦可进一步展开对游憩空间结构实际效益的评价,以及游憩服务供需匹配情况、社会公平性等方面的研究。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

文中图表均由作者绘制,其中图2~7、9、10所使用的行政边界数据来源于成都市地理信息公共服务平台(sichuan.tianditu.gov.cn/chengdu)。

——以天津市和平区为例