“互动性”在首饰设计中的体现

——基于拉康镜像理论

赖迪菲,鲍 蕊,2

(1.中国地质大学(武汉)珠宝学院,湖北 武汉 430074;2.湖北省人文社科重点研究基地“珠宝首饰传承与创新发展研究中心”,湖北 武汉 430074)

随着当代工艺技术的进步以及艺术思潮的推陈出新,设计的关注点不再以“物”为中心,围绕着“人”展开的设计越来越成为当代设计的发展趋势。在这个互联网高速发展的时代,社交媒体的应用使人际交互的方式不断演进,呈现出趋于多样化的特征,人际交往不再受时间和空间的限制,互动性设计在艺术领域的应用也因此愈加广泛。在首饰设计领域中,互动性设计的应用拓宽了首饰的功能性,这不仅是基于佩戴者的需求,同时也是首饰创作者、设计师以及艺术家们通过作品与佩戴者或是欣赏者产生共鸣、表达其设计理念的重要基础。

本文通过研究互动性在艺术设计中的体现,将其与拉康镜像理论相结合,来寻找互动性在首饰设计中新的体现方式,以拓宽互动性首饰的功能性,延伸其艺术内涵。

1 “互动性”与互动性设计

互动的定义范围比较广,人与人,人与物,物与物,人与环境,物与环境等任何两者及以上之间都可以产生互动关系,“Interactive”在英文中意味着相互作用和影响。传播学科中“互动性”概念的引入也被应用到现代艺术设计领域中,最早在交互设计领域中展开讨论。其核心内容——“相互性”“交流性”被现代艺术设计中的各种领域广泛运用。从艺术设计作品的整个创造过程角度来看,其发展路径为:艺术作品的设计者向受众传递信息,根据受众对信息的反应来判断设计的效果;受众接受设计者传递的信息,并结合自身的能动性来反馈对这一信息的反应。通过这样的发出-接收-反应-反馈路径,设计师希望藉由作品的“互动性”来与设计对象产生关联,这种互动的层次,一方面是物理上的,另一方面是精神上的[1]。

值得强调的是,本文中所研究的“互动性”是基于以“人”为对象赋予在“物”身上的属性,这里的“物”指的是艺术设计作品本身及其所表达的艺术内涵,而“人”指的则是艺术设计作品的受众对象,包括但不限于佩戴者,也可以是观者甚至是设计者本身。对互动性设计的讨论范围限于艺术设计领域中并以首饰设计领域为重点进行研究。而互动性设计在首饰设计领域内的表现形式通常是基于其佩戴形式下与佩戴者产生互动,它对首饰这一产品的作用主要体现在拓展其功能的边界。

2 “互动性”在艺术设计中的体现

根据“互动”这一概念表现形式的差异性,笔者将搜集到的装置艺术、服装设计以及首饰设计等不同艺术设计领域内涉及“互动性”主题的设计作品案例分为了三个大类,分别是材料导向型、形式导向型和功能导向型。

2.1 材料导向型

材料导向型的互动性设计大多依赖于首饰材料本身与外界的互动,通过材料的特性,设计者向受众传递信息,而受众的反应也通过材料的特性加以反馈。

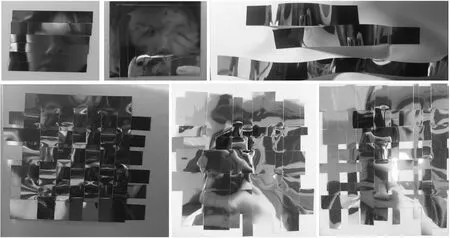

伦敦的时装设计师莱奥妮·巴斯(Leonie Barth)运用镜子这一特殊的材料,将拉康的镜像理论转化为设计(图1)。她以“减半”为元素,将人像进行镜像变换从而完成作品《我是他者》(I is an other)的互动性,将人“照”镜子这个活动看作是她的设计的互动形式,表达人本身和人的“镜像”这一媒介共同完成身份构建这一设计理念。镰田次郎(Jiro Kamata)的作品则以相机镜头元件为材料,根据相机镜头的特性,通过光影在首饰上的变幻来表达设计理念,不同的光线与镜头的互动使其设计的首饰色彩丰富且富有趣味性,也通过光线与相机镜头的互动来体现其设计的互动性(图2)。可见,这一类型的作品中“互动”的概念依赖于材料的特殊性存在,再借助外物与材料的互动来完成设计作品的互动性,并大多以此体现在视觉效果中。

图1 莱奥尼·巴斯的服装设计作品《我是他者》[2] Fig. 1 Leonie Barth’s costume design works I is an Other

图2 镰田次郎以相机镜头为材料设计的首饰作品[3]Fig.2 Jiro Kamata’s jewelry works made from camera lens

2.2 形式导向型

相较于材料导向型的作品,形式导向型的互动性设计与人关系密切。设计理念或是基于作品主人公的背景故事,又或是让人参与到设计创作的过程中,以“共同完成”艺术作品的方式实现“互动”的概念。

以小山由香(Yuka Oyama)的艺术设计项目《柏林玫瑰》(Berlin Flower)为例,其具有高度的形式化特征(图3)。德国的建筑物外表都是十分规整的,因为会影响市容所以规定阳台外不允许摆放东西。基于此情景,在这一项目中,小山邀请居民共同进行创造,制作“珠宝”来美化建筑物外观。在这一作品中,居民们既是使用者也是创作者,居民“参与设计”这一行为就可以看作是这件艺术设计的互动形式。

图3 小山由香的艺术设计项目“柏林之花”[4]Fig.3 Yuka Oyama’s design project Berlin Flower

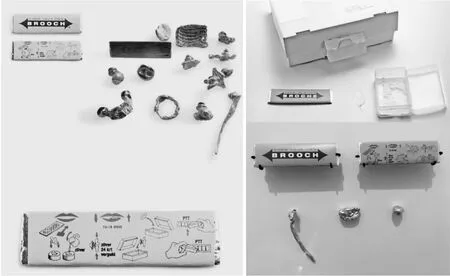

此外,首饰艺术家泰德·诺顿(Ted Noten)的设计作品也是非常经典的具有形式化特征的案例,他经常让设计对象直接参与到设计制造的过程中来。在《嚼出你自己的胸针》(Chew Your Own Brooch)这一项目中,Noten用参与者咀嚼过的的口香糖通过浇铸做成首饰(图4)来提倡“任何人皆可为艺术家”的设计理念。

图4 泰德·诺顿的首饰设计作品“嚼出你自己的胸针 ”[5]Fig.4 Ted Noten’s jewelry design works Chew Your Own Brooch

在上述作品中,无论是设计者向受众传递信息的方式,还是受众反馈的方式都较为直接;或是设计师需要为作品的创造进行大量的调研;或是依赖于“人的参与”完成最终的作品。可见形式导向型的互动设计在设计层面上最直接与人相关,人的参与度越高,“互动性”的特质显得愈加鲜明。

2.3 功能导向型

功能导向型的互动设计大多依赖于其中的动态装置,作品本身的结构决定了其功能性的拓展,由人与物的接触方式来体现“互动”的概念。

纽特·福·当(Nhat-Vu Dang)在他的毕业典礼上设计了一系列用纸板制成的“打破沉默”互动首饰(图5),其中每件作品都有隐藏的内部动态装置,一拉就可以从胸针里伸出的吸管、可以变大变小的手镯还有跳一跳就可以从胸针下方弹出的“红绿灯”。人与首饰的互动变得有趣且富有玩味,其设计目的是为了让人们在人际交往中打破沉默,敢于与陌生人交流。

图5 纽特·福·当的互动首饰 《打破沉默》[6]Fig.5 Momentary jewelry designed by Nhat-Vu Dang

这三类互动形式的作品中,功能导向型的互动性在首饰设计上体现得尤为突出。因其互动性与佩戴性紧密相关,佩戴者可以与其进行直接地、实质性地互动,借此表达其设计理念。

3 拉康的精神分析理论

互动性在人与人关系之间的体现更多的侧重于精神层面的交流,这与心理学的研究内容具有相似性。其中以精神分析学这一分支为代表,拉康的镜像理论为促进互动性设计的发展提供了理论支撑,也为本文的研究内容提供了重要的理论基础。

3.1 拉康的镜像理论

作为后现代精神分析学的代表人物,雅克-马里-埃米尔·拉康(Jacques-Marie-Émile Lacan)对精神分析领域在理论层面进行了哲学重构。在临床研究方面,他认为精神分析的革命性动力,来自对潜意识进行结构性的解读,而不是反过来以“自我”作为潜意识的指导[7]。 在文化研究领域,拉康的理论使精神分析学以另一种知识型态,为人类作为主体的基础提供一个全新的解读模式。在其精神分析学研究成果中,镜像理论是最具基础性且最具代表性的理论,他将“镜像”隐喻为人际交互之间的媒介,提升了人与人在精神层面上的交流层次,有利于人们更为详实地探索心理需求以及即情感变化。

拉康对镜像阶段的分析是建立在事实基础上的:人在“镜像阶段”以前尚不具备对世界和自我的认知,一个6到18个月大的孩子,还没有完全掌控自己的身体,对于周围的任何环境有着很大的依赖,但却能够认出自己在镜中的影像,意识到自己身体的完整性[8]。基于此,他于1949年7月17日在苏黎世的第十六届国际精神分析学会上作的报告《助成“我”的功能形成的镜像阶段》中提出了镜像理论的核心概念:一个尚处于婴儿阶段的孩子兴奋地将镜中影像归属于己,这在我们看来是在一种典型的情境中表现了象征性模式[9]。此后,“我”在与他人的认同过程的辩证关系中认知自我。

随后,他将人类意识的发展阶段分为了三部分:“现实界”“想象界”和“象征界”,这三个阶段分别对应了“需要”“要求”和“欲望”的特点[10]。在镜像阶段以后,人对自己的身体和外界产生了区分,开始建立“自我”和“他者”的概念。处于镜像阶段的婴儿在对镜子中自我的“镜像”产生认同时,也注定了“我”被异化的结局。根据拉康的分析,我们在进行身份建构的过程其实就是“自我”在“异化”成“我”的过程,期间对“我”本身产生的想象性的具体形象来源于“他者”[11]。

3.2 镜像作为互动媒介在身份构建中的应用

在我们通过镜子这一媒介产生自我认知的过程中,媒介呈现出“镜像”,再给人留下的具体印象,就像人在照镜子时一样,这个具体印象所呈现的是一种“想象”。在镜像理论中,“镜子” 是一种隐喻和象征。而在人的身份构建的过程中,很多事物都可看作为这样的镜像媒介,它是介于“主体”和“他者”之间的社会有机存在:小到他人的目光和评价,大到语言、伦理道德和秩序,甚至是我们成长过程中经历的系统教育等。如果说照镜子是一种“反射”,是人对自我的直接认知,那么这些媒介就是产生“折射”的因素,对自我进行间接认知的中介。我们通过“反射”与“折射”来捕捉自我身份。可见,“镜像”我们自己对于构建我们自己的身份是必不可少的。

基于上述分析,自我身份的建构可看作是一个互动的过程。这意味着,“主体”自我的展现通过媒介镜像传递给“他者”,这个“他者”既包括他人也包括我们所处的环境:“他者”根据主体传递的这一镜像形成对主体的印象,“他者”再将这一具体印象通过媒介镜像传递给主体,当主体接收这一到“他者”对自我的印象后,再经过主体的想象处理,形成一个较为具体的自我认知,从而完成身份的构建。在人的一生中我们会有无数个这样的互动过程,无数次通过镜像的媒介所反映给我们的内容来完成身份认同。

此般互动过程中,我们的生活变成了一种被建构的“真实”。此时,究竟是真是假不再重要,人们选择信相信“事实”。在此过程中,媒介镜像作为一种输出途径与语言、艺术等一起建构出具有神话化的表征意义[12]。

4 基于拉康镜像理论的“互动性”在首饰创作中的实践

莱奥尼·巴斯谈到“镜像”时曾说道:“‘镜像’不仅仅指一个人外表的形象的表面,我还想表达我们需要另一个人,一个对象。我们只有通过观察和模仿才能成为社会化的人格——这就是‘镜’。”[13]对此,笔者选择了粉丝参与构建明星人设这一切入点来完成首饰创作实践,根据材料驱动型作品的互动性原则,利用镜子这一材料的特殊性,将“镜子”作为粉丝参与明星人设构建与自我身份构建的联系媒介完成“互动性”在首饰设计中的表达。

4.1 调查研究

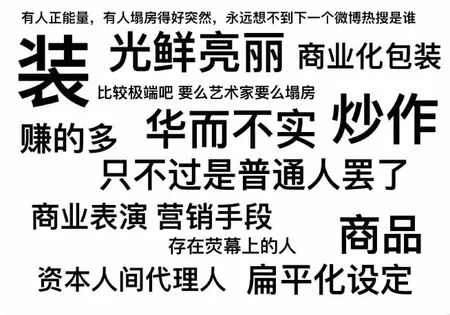

粉丝在追星的过程中,参与了明星人设的构建,同时也是在进行自我投射,“镜像”中的“明星”与粉丝的自我主体共同完成了身份构建。根据这一主题,笔者从这两个角度出发进行问卷形式的调查研究,将受访者划分为粉丝和路人,其中“路人”指不追星或知道但不关注明星的人群,粉丝的角度着重在于了解人明星设构建的目的与过程,而路人角度着重在于了人设构建后所呈现给外界的影响。最终获得200份样本容量,结果如下(图6,图7)。

图6 粉丝参与明星人设构建类问题的统计结果Fig.6 Statistical results of fans’ participation in character setting of idols

图7 路人对明星的印象的不完全统计结果Fig.7 Some of the passersby impressions of idols

根据调研结果以及日常在互联网中对追星文化的感受,笔者将粉丝与路人两个不同角度对明星的评价进行了视觉符号的设计并应用到首饰创作中(图8)。

图8 视觉符号设计Fig.8 Visual symbol design

4.2 材料实验

笔者选择了镜子作为最主要的创作元素和材料,并采取了镜片切割变形、镜面破坏、与其他材料结合三种方式对镜片进行形式处理。镜子作为设计作品的受众与首饰互动之间的媒介,最终与佩戴者及观者共同完成“互动”的概念。

4.2.1 镜片切割变形

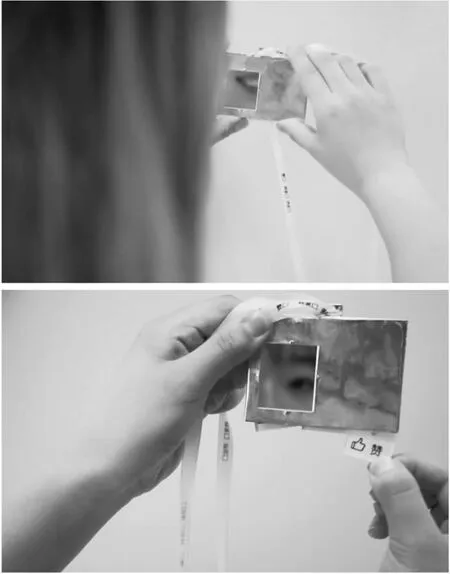

笔者对软镜纸这一材料进行了各种线条的切割,其裂痕会对镜像产生不同的扭曲、分裂的效果(图9)。将镜纸进行不同程度的弯折时,还会对镜像产生各种扭曲的效果。另外,对软镜纸进行编织,镜像会有复制,放大缩小,变形等效果。

图9 对软镜纸进行材料实验的效果图Fig.9 The material experiment of soft mirror paper

4.2.2 镜面破坏

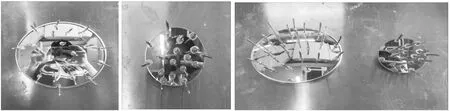

将不同样式的镜子打碎,每个裂痕都是无法预判的,产生不同的碎裂的效果,对镜像产生视觉效果极强的破裂感(图10)。

图10 将不同样式的镜子打碎的效果图Fig.10 The effect of break up mirrors of different styles

4.2.3 镜子与其他材料结合

将镜子与不同颜色的亚克力材料结合,在阳光下会产生不同的光影效果。体现出光线、色彩与镜子三者之间不同的互动(图11)。将凸透镜进行改造,竖满钉子的凸透镜具有非常强烈的视觉效果,给人以具有很强的冲击力(图12)。

图11 镜子与不同颜色的亚克力材料结合效果图Fig.11 The effect of combination of mirrors with acrylic materials in different colors

图12 凸面镜改造效果图Fig.12 The effect of convex mirror transformation

4.3 实践成果展示

整个设计作品以拉康镜像理论为理论基础及灵感来源,“镜子”作为最关键的元素,也作为与佩戴者完成“互动”概念的媒介,穿插在了这一系列的所有设计作品中,使得整个设计的形式也是围绕“镜像”的概念展开的。

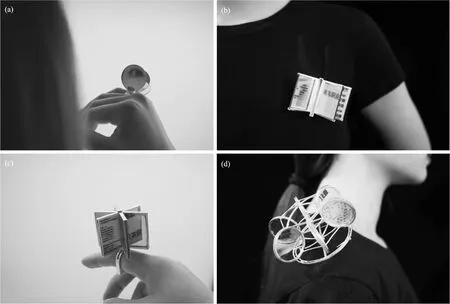

粉丝在追星的过程中,参与了明星人设的构建,同时也是在进行自我投射,“镜像”中的“明星”与粉丝的自我主体共同完成了身份构建。在创作中,笔者将镜面材质、文字符号以及活动结构加入到互动性元素中,最终完成了《镜构》这一系列的首饰设计创作。同时也表达了作品最重要的设计理念:粉丝在参与明星人设构建的同时完成了一场盛大的自我构建。《镜构》这整个系列的作品因依赖于镜子这一材料的特殊性来实现互动,主要体现了材料导向型互动性设计的特征。在《镜构·数字身份》(图13)这一作品中,也运用了功能导向型作品的互动元素,笔者在项链主题内部安装了伸缩装置,可与其进行动态互动;在《镜构·异像》(图14)这一作品中,将材料实验中对凸透镜的改造运用到了设计中,并采用了形式导向型作品的设计形式,将通过前期调研结果设计的的视觉符号元素作运用到了凸透镜的表面装饰中。这些视觉符号也作为装饰元素运用到了《镜构·自我演绎指南》(图15)的设计中,且其中的两件作品(图15c, 图15d)以动态装置的形式来更好地实现与人的互动,首饰中的可活动结构激发佩戴者与其互动的兴趣,佩戴者通过旋转戒指和胸针,可以看到镜面上不同的视觉符号,镜中符号与佩戴者影像的交织、重叠,从视觉层面激发观者对身份概念的思考,表达了多角度完成身份构建的设计理念。

图13 作品《镜构·数字身份》项链实物展示Fig.13 Display of the necklace Consturction Mirror·Digital Identity

图14 作品《镜构·异像》胸针实物展示Fig.14 Display of the brooch Consturction Mirror·Aberrations

图15 作品《镜构·自我演绎指南》戒指(a、c)和胸针(b、d)实物展示Fig.15 Display of the rings(a, c)and brooches(b, d) Consturction Mirror·Self Deduction Guide

5 结语

本文的研究内容主要从两个角度出发,一是从设计方式的角度对互动设计在艺术设计领域中的领域进行探讨,二是从理论基础的角度对拉康镜像理论进行研究,最后将两者进行结合运用到首饰设计创作实践的过程中。通过将“互动性”在艺术设计中的体现形式分为材料导向型、形式导向型和功能导向型这三类进行分析比较,发现艺术家们在创作过程中对不同导向型的作品有着不同的设计方法及侧重点,但鲜少涉及以观念为驱动的设计方法运用于互动性设计实践中。对此,文章的创新之处在于以观念的表达为先导,将拉康镜像理论中身份认同的概念与互动的形式相结合,立足首饰佩戴者这一特定的身份对象,进而转化为首饰这一具有佩戴性的载体,最终在“自我”和“镜像”的互动过程中与首饰完成身份构建的主题,为首饰创作观念的表达提供了新的策略。

——拉康对《孟子》的误读?