《书》类文献篇题的称引及其文体称名意义

陈民镇

关键词:《尚书》;《书》类文献;篇题;文体称名

春秋战国时期,经典的传习在文体观念发展的过程中扮演着重要角色。《国语·楚语上》所载“申叔时九艺”中的“春秋”“世”“诗”“令”“语”“故志”“训典”,以及“六经”中的《诗》《书》《春秋》,其命名的主要依据便是文类或文体。而接受经典教育的贵族子弟和士人在社会交际与著述过程中反复征引这些文献,相应的文类或文体称名通过经典的传习和称引正式确定下来,深入人心。《诗》与《书》经典化完成的时间较早,它们被称引最为频繁,所体现的文体命名观念也最为典型。本文试从先秦文献对《书》类文献的称引以及《书》类文献的篇题出发,对《书》类文献篇题的缘起及其文体称名意义加以辨析。

一、《左传》对《书》类文献的称引

在《左传》一书中,定公十年(前500)之前引用与今本《毛诗》相合者123首232次,今本《毛诗》之外的逸诗仅有8首8次。①可见,春秋时期贵族阶层所研习的《诗》,其内容、规模与今本《毛诗》已大体接近。《左传》引《诗》,除了以“赋+具体篇题”(70次)与“歌/奏/诵+具体篇题”(5次)引入,更多的以“《诗》曰”(102次)、①“《诗》云”(23次)、②“《国名+诗》+曰”或“《国名+诗》+有之曰”(2次)、“《国名+颂》+曰”或“《国名+颂》+有之曰”(5次)、③“作者+之诗+曰”(1次)、“作+诗/颂+曰”(2次)引入。《左传》虽然并不是真正意义上春秋时期的“同时史料”,但由于它们所记春秋史事可信度较高,④故可以大致反映春秋时期《诗》的传习及称引情况。《左传》引《诗》,以“《诗》曰”“《诗》云”引入的频率最高,“诗”不仅是一种较早成型的文献,也是一种文体称名。在反复以“《诗》曰”“《诗》云”称引的过程中,“诗”作为一种文体称名也愈加巩固。在“《国名+诗》+曰”“《国名+颂》+曰”“作+诗/颂+曰”等形式中,“诗”与“颂”更是作为文体称名存在的。出于现有商周史料的局限性,“诗”和“颂”并未见于商周时期的出土文献。但从《左传》《国语》诸书所记春秋史事看,“诗”和“颂”在春秋时期作为文体称名被广泛使用,并随着贵族的反复称引而固化。

与《诗》相比,《书》在春秋战国时期并未形成一个相对稳定、封闭的合集,类似的文献都可统称为“《书》类文献”。而流传到后世的《尚书》,虽有版本、篇目、今古文之别,但总体来说是相对封闭的文献,与广义的《书》不能相等同。⑤从清华简《书》类文献看,战国时代的《书》类文献仍然如同当时的大多数文献一样,是“单篇别行”⑥的状态,与后世的《尚书》不同。这一特点决定了《书》较之《诗》更为开放,“书”的文类或文体意味因而更浓。此外,这一特点也导致较晚出现的战国文献得以凭借文体的类同被纳入《书》的大家庭之中。

在《左传》一书中,称引《书》主要存在以下几种情形:

1.以具体篇名引入,共出现8次。如《左传·昭公二十年》引苑何忌语:“与于青之赏,必及于其罚。在《康诰》曰:‘父子兄弟,罪不相及。’况在群臣?臣敢贪君赐以干先王?”⑦

2.以“《书》曰”或“《书》云”引入,共出现7次,其中1次出自“君子曰”的“君子”评语。如《左传·昭公十年》记子皮语:“非知之实难,将在行之。夫子知之矣,我则不足。《书》曰:‘欲败度,纵败礼。’我之谓矣。夫子知度与礼矣,我实纵欲,而不能自克也。”

3.以“《国名+书》+曰”引入,其中“《夏书》曰”出现14次,有3次出自“君子曰”“君子谓”等“君子”评语;“《商书》曰”出现4次,有1次出自“君子谓”的“君子”评语;“《周书》曰”出现6次。如《左传·哀公六年》记孔子语:“楚昭王知大道矣。其不失国也,宜哉!《夏书》曰:‘惟彼陶唐,帥彼天常,有此冀方。今失其行,乱其纪纲,乃灭而亡。’又曰:‘允出兹在兹。’由己率常,可矣。”

4.以“《国名+书》+有之/有之曰”引入,共出现3次。如《左传·僖公二十三年》载卜偃语:“《周书》有之:‘乃大明服。’己则不明,而杀人以逞,不亦难乎?民不见德,而唯戮是闻,其何后之有?”《左传·襄公三十年》载子产语:“非相违也,而相从也,四国何尤焉?《郑书》有之曰:‘安定国家,必大焉先。’姑先安大,以待其所归。”

5.其他。如《左传·文公十八年》记大史克语:“故《虞书》数舜之功,曰‘慎徽五典,五典克从’,无违教也。曰‘纳于百揆,百揆时序’,无废事也。曰‘宾于四门,四门穆穆’,无凶人也。”《左传·庄公十四年》记君子曰:“《商书》所谓‘恶之易也,如火之燎于原,不可乡迩,其犹可扑灭’者,其如蔡哀侯乎!”《左传·襄公三十一年》记北宫文子之语:“《周书》数文王之德曰:‘大国畏其力,小国怀其德。’言畏而爱之也。”

《书》曰”“《书》云”“《国名+书》+曰”“《国名+书》+有之/有之曰”的形式,出现合计34次,明显多于以具体篇名引入的形式。由于《书》并不是一种封闭的文献,这里的“书”更多是作为文类或文体的概念存在的。“书(書)”字从聿,者声,“聿”象执笔,“书”的本义为书写,后引申为书写的文本。商周时期的书面文本主要为仪式性文本,且主要由史官书写,因而“书”往往与“史”相联系,如《左传·襄公十四年》云:“史为书。”正是中国古代注重书面记录的传统,使这些仪式性文本得以传世。春秋战国时人所说的《书》,主要指这些前代王官遗文,其文体虽可细分为命、诰、誓等,但有大致趋同的文体特征,即以记言为主,依附于具体仪式。与《诗》一样,《书》的反复称引自然也强化了“书”的文类或文体意义。

以具体篇名引入的形式亦值得关注。先秦文献的篇题拟定原则,余嘉锡曾归纳为“以事与义题篇”与“摘其首简之数字以题篇”两种。①《诗》中的篇题主要为后者,②此类篇题与文体称名无涉。至于《书》的篇题,则多属于“以事与义题篇”③。有学者指出,《尚书》中一部分篇目的命题已带有一些文体认定的意味,即“以体命题”④。《书》类文献篇题中的“训”“诰”“誓”“命”等字眼是否便是文体称名,尚可作进一步讨论。

前人很早便注意到《书》类文献篇题与文体称名的关联。伪孔安国《尚书序》在概述《尚书》的内容时提到,“(孔子)讨论坟、典,断自唐虞以下,讫于周,芟夷烦乱,翦截浮辞,举其宏纲,撮其机要,足以垂世立教,典、谟、训、诰、誓、命之文,凡百篇”⑤。“典”“谟”“训”“诰”“誓”“命”,此即所谓《尚书》“六体”。唐孔颖达《尚书正义》进一步指出:“‘典’即《尧典》《舜典》,‘谟’即《大禹谟》《皋陶谟》,‘训’即《伊训》《高宗之训》,‘诰’即《汤诰》《大诰》,‘誓’即《甘誓》《汤誓》,‘命’即《毕命》《顾命》之等是也。”⑥“典”“谟”“训”“诰”“誓”“命”实际上是由《尚书》各篇的篇题末字归纳而来。孔颖达还在“六体”的基础上增益“贡”“歌”“征”“范”四体,合为“十体”⑦,同样是据篇题末字归纳出文体称名。

这里需要澄清两个问题:其一,《书》类文献的篇题可追溯至何时;其二,《书》类文献的篇题是否可以体现文体称名。

二、《书》类文献篇题的缘起

关于第一个问题,宋人林之奇主张《尚书》的篇题渊源甚早:“《书》之名篇,非成于一人之手,盖历代史官各以其意标识其所传之简册,以为别异。”⑧认为《尚书》的篇题来自历代史官所自拟。有的学者也似乎默认这一点。⑨果其如此,《尚书》的篇题则可上溯至商周时期,但这实际上难以得到证实。

目前尚未发现战国早期之前的简牍,因而商周时期的简牍典籍或文书是否有标注篇题的习惯难以确知。商周时期的甲骨卜辞和青铜铭文未见篇题。即便是到战国时期,篇题也并非简牍文献的必备要素。在目前所公布的100余篇战国典籍类简牍文献中,在简册上书写篇题的篇章只占到20%左右,出现频率并不高。尤其是郭店楚墓竹简,无一书写篇题。先秦的篇题制度并不像后世那般完备。至于传世先秦典籍的篇题,由于不少出自后人的添加与改动,①因而这些典籍传世本的篇题未必能反映先秦篇题的实际情形。已有学者指出,出土文献的自带篇题以及可靠传世先秦典籍所称引的篇题,是更为可靠的材料。②

先秦篇题或出自文献整理、编纂者,此类篇题较为稳定;或出自文献传抄、保管者,或出自日常称引的约定俗成,此类篇题则具有偶然性。《书》作为较早实现经典化的文献,其篇题当出自整理、编纂者,这可从《书》类文献篇题的稳定性得到体现。如《康诰》与《大誓(或泰誓、太誓)》被春秋战国时人频繁征引,③这些篇章的篇题已得到当时的公认。清华简《尹诰》作为战国时期的《书》类文献抄本,简册上未见篇题,《缁衣》(包括《礼记》本、郭店简本、上博简本)在引述该篇时称作《尹吉(告)》或《尹诰》,可见清华简本虽未见书写篇题,但该篇显然已有固定的篇题。当然,《书》类文献篇题的稳定性是相对的,如《尹告》与《尹诰》,便有细微差别;又如《孟子·万章上》所称引的《尧典》,在《礼记·大学》中作《帝典》;再如《兑命》(即《说命》)的篇题见于《礼记·缁衣》《礼记·文王世子》《礼记·学记》,而清华简本的自带篇题则作《傅说之命》。

虽然目前尚未发现春秋时期的简牍材料,但从《左传》《国语》的称引情况看,《书》类文献的篇题至迟在春秋时期已经出现。《左传》是记述春秋史事的可靠史料,《书》类文献的称引习惯在《左传》各部分的分布亦值得重视,由《左传》引《书》类文献分布一览表(见下页表1)可知,春秋时人对《书》类文献的频繁称引开始于鲁僖公时期。在僖公之前,仅有鲁庄公1次。④春秋时期的赋诗传统亦与此相呼应。《左传》中贵族赋诗记录的集中出现始于鲁僖公二十三年(前637)重耳、秦穆公赋诗。当然,《诗》《书》的集中引用始于鲁僖公时期,并不意味着这两种典籍在此时才正式结集。《诗》《书》的结集当在此之前,但贵族阶层在社会交际中运用《诗》《书》的风气很可能在鲁僖公前后才广泛兴起。从《左传》看,人们对《书》类文献具体篇题的称引最早出现于鲁僖公三十三年(前627)。在《国语》一书中,除了时代较有争议的《郑语》记载了两周之际史伯所称引的《泰誓》,⑤其他几条对《汤誓》《太誓》《大誓》篇题的引述均不早于鲁僖公时期。

《书》中的命、诰、誓等文本,属于仪式性文本,具有文书性质。这些文本“藏于盟府”(《左传·僖公五年》)之后,史官是否会添加篇题以便查阅,尚无线索可循。结合《左传》《国语》的记载以及先秦的篇题制度,不难推知在《书》实现经典化并被人们广泛称引之后,篇题才有可能被正式确定下来。《书》类文献篇题的确立,应不早于春秋时期。如果春秋之前《书》类文献的篇题尚未确立,那么显然难以根据这些篇题讨论商代至西周的文体命名观念。

三、《书》类文献的篇题与文体称名

再来看第二个问题,即《书》类文献的篇题是否可以体现文体称名。

《书》类文献篇题的命名存在多种形式,诸如《金縢》《君牙》之类纯名词性的篇题显然不能体现文体称名。至于前人所谓“六体”“十体”的归纳,亦多有可商榷之处:“贡”“征”“范”在《尚书》篇题中仅各次出现1次,并不具备可重复性,很难说是文体称名;有的篇题末字无法拆解,其文体归属便成为问题,故陆德明《经典释文》从“正”“摄”两方面来分析“六体”;①有的篇题虽然带有同样的末字,但不能视作同一种文体,如孔颖达将《顾命》归入“命”,但“顾命”与狭义的命体并不能等同。②后世学者或沿承“六体”之说,或跳出“六体”的拘囿,抛开篇题末字,提出各自的《尚书》文体分类及命名方案。③伪孔安国《尚书序》的“六体”说,已有学者指出是魏晋以来文体论兴盛背景下的产物。④从伪孔安国《尚书序》到后来的种种归纳方案,都是从后人视角出发,带有一定的主观性,并不能客观反映先秦的文体分类及命名观念。

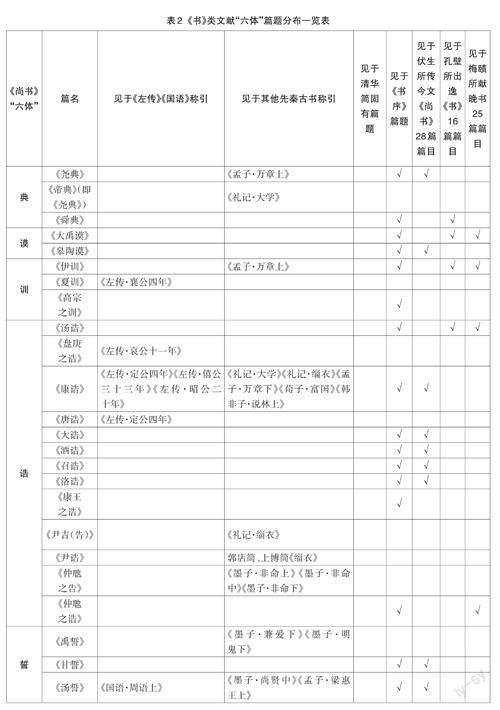

以下试以“六体”为例,梳理《书》类文献相应篇题在文献中的分布情况。

《书》类文献篇题的出处,大致可分为以下三类:

1.传世先秦文献所称引。虽然不能排除传世先秦文献经过后人改动,但它们对《书》类文献篇题的称引,相对传世《尚书》篇目来说更能反映《书》类文献篇题在先秦的实际情形。这些称引《书》类文献篇题的先秦文獻,又大致分为两种:其一为《左传》《国语》,大致可反映春秋时期的情况;其二为战国诸子文献,大致可反映战国时期的情况。

2.清华简《书》类文献的固有篇题。清华简保存了一批战国时代的《书》类文献抄本,其中有些篇章抄写有篇题。这些篇题作为先秦时期《书》类文献篇题的直接佐证,弥足珍贵。

3.传世《尚书》篇目的篇题。包括《书序》篇目、伏生所传今文《尚书》28篇篇目、孔壁所出逸《书》16篇篇目、梅赜所献晚书25篇篇目所保存的篇题,这些篇题出现的时间难以确定,不能轻易视作先秦《书》类文献的固有篇题。《文侯之命》的篇题不见于传世先秦文献称引,却与清华简《傅说之命》《封许之命》的篇题形式相近,《礼记·缁衣》所引《太甲》《甫(吕)刑》《君雅(牙)》《君陈》等篇题亦与传世《尚书》篇题相合,说明《书序》等文献的篇目亦当渊源有自。

据上表所示,《尧典》《舜典》《大禹谟》《皋陶谟》的篇题并不见于《左传》《国语》的称引。这并不意味着这些篇章在春秋时期不存在。《左传·文公十八年》记大史克语:“故《虞书》数舜之功,曰‘慎徽五典,五典克从’,无违教也。曰‘纳于百揆,百揆时序’,无废事也。曰‘宾于四门,四门穆穆’,无凶人也。”此处《虞书》指的便是《尧典》。但由于缺乏明确的记录,春秋时期是否存在《尧典》《舜典》《大禹谟》《皋陶谟》的篇题,难以确定。即便是在战国时期,《尧典》还有《帝典》的别称,意味着其篇题尚未完全定型。就词义而言,“典”指重要的文献,“谟”训“谋”,前者强调文献的重要性,后者撮述文义,因而都很难被视作文体称名。

“六体”之中,相对可靠并对后世产生后续影响的文体称名有“训”“诰”“誓”“命”。西周的铜器铭文中与文体有关的行为方式主要有“诰”“告”“誓”“命”。“典”“谟”“训”“诰”“誓”“命”这六体,在《周书》中只有“诰”“誓”“命”这三体。而清华简《四告》以及《尚书·金縢》中的册祝之辞均属于告神之“告”。如此一来,西周的《书》类文献可与西周铜器铭文相参证的主要文体有“诰”“告”“誓”“命”。《虞书》《夏书》《商书》都很难说是虞、夏、商时期的实录,只有属于《周书》的篇章,其写作时代相对可靠,基本来自西周的仪式性文本,故可大致反映春秋之前文体分化的情形。

《书》类文献篇题中的“训”和“典”,皆用作名词。至于篇题中的“诰”“告”“誓”“命”,则不可一概而论。于雪棠将这些词均理解作动词或动词性词组。①准此,则这些词尚未成为真正的文体称名。汉语的名词与动词之间常存在转化的关系,当其语法位置为主语或宾语时,便要视作名词或名词性词组。由于篇题并非完整的句子,因此篇题中的“诰”“告”“誓”“命”究竟用作名词还是动词,往往难以确定。不过在一些篇题中,这些过去被视作文体称名的词实际上只能理解作动词。如《大诰》的篇题,取自文中的“猷,大诰尔多邦……”,“大诰”之“诰”作动词解。《康诰》《酒诰》《召诰》《洛诰》诸篇的得名亦与篇中作为行为方式的“诰”有关。又如《尹告》的篇题,根据清华简本所揭示的内容,实际上来自“挚(即伊尹)告汤曰”②一语,“尹告”指的是伊尹“告”汤。再如《说命》或《傅说之命》的篇题,得自篇中武丁“命”傅说的行为,即清华简《傅说之命》上篇的结尾“王用命说为公”,以及下篇的“余惟命汝说庸朕命”③。但《傅说之命》主要内容为武丁的诰辞,并未涉及真正的“命”——册命之文。“命”只是仪式背景,并不能体现该篇的文体。清华简《摄命》当即业已亡佚的《冏命》,④但该篇主要是册命仪式上的诰辞,并未见册命之文。⑤正如《傅说之命》,其篇题的“命”体现的是总体的仪式情境,即结尾的册命仪式,并不能准确反映其文体。从以上例证看,《书》类文献篇题中的“诰”“告”“誓”“命”,原先都应该是表示行为方式的动词,亦即“主题/人物/地点+行为方式”的篇题形式。

其他《书》类文献的篇题亦可相验证。先秦的原本《胤征》并未流传至今,但《书序》与《史记·夏本纪》皆言“胤往征之,作《胤征》”①,“征”是动词。《逸周书·程寤》(清华简亦有相应的文本)篇题中的“程”为地名,“寤”取自篇中的“寤惊”,亦为动词。②经学者考证,《逸周书·世俘》才是真正的《武成》,“武成”取自首句“维四月乙未日,武王成辟”,“成”亦为动词。可见“主题/人物/地点+行为方式”的篇题形式习见于《书》类文献。类似的还有清华简《耆夜》,该篇有“耆夜”的自带篇题,“耆”为地名,裘锡圭将“夜”读作“举”③,“举”即篇中“举爵”之“举”,也是动词。

除了《大禹谟》和《皋陶谟》这两个不见于先秦文献称引的篇题,上述表格中的篇题均为二字或四字。当表示行为方式的词之前的名词(主题/人物/地点)为两字时,便在中间添一“之”字,表现为“主题/人物/地点+之+行为方式”的四字题篇形式。之所以加“之”字,当是为了协调音节 。在添加“之”字之后,亦即构成“NP+之+VP”的结构时,谓词性的主谓结构便会转变为名词性的偏正结构。④

类似的情况亦见于《左传》。《宣公十二年》云:“箴之曰:‘民生在勤,勤则不匮。’”《襄公四年》云:“官箴王阙。”上述辞例中的“箴”均为动词。《襄公四年》“官箴王阙”的下文作:“于虞人之箴曰:‘芒芒禹迹,画为九州,经启九道。民有寝、庙,兽有茂草;各有攸处,德用不扰。在帝夷羿,冒于原兽,忘其国恤,而思其麀牡。武不可重,用不恢于夏家。兽臣司原,敢告仆夫。’虞箴如是,可不惩乎?”“虞人之箴”已经是名词性词组,“箴”是作为文体存在的。“虞人之箴”还可简写作“虞箴”,亦为名词性词组。《襄公四年》云:“国人诵之曰:‘臧之狐裘,败我于狐骀。我君小子,朱儒是使。朱儒朱儒,使我败于邾。’”《襄公三十年》云:“从政一年,舆人诵之曰:‘取我衣冠而褚之,取我田畴而伍之。孰杀子产,吾其与之!’”上述辞例的“诵”均为动词。《僖公二十八年》云:“楚师背酅而舍,晋侯患之。听舆人之诵曰:‘原田每每,舍其旧而新是谋。’”此句的“舆人之诵”则为名词性词组。

《书》类文献“主题/人物/地点+之+行为方式”的四字题篇形式,尽管最初可能还是为了强调某种行为方式,但“盘庚之诰”“康王之诰”“封许之命”“文侯之命”中的“诰”和“命”显然极易被理解作名词性的文体称名。在类似的篇题中,有的无疑要视作名词性词组。如《逸周书·顾命》在清华简中有相对应的文本,清华简本有“祭公之顾命”这样的固有篇题,该篇题又见于《礼记》本、郭店简本、上博简本《缁衣》所引,⑤“顾命”是作为名词且是文体称名存在的。《尚书·金縢》在清华简中亦有相对应的文本,清华简本有“周武王有疾周公所自以代王之志”这样的固有篇题,“之志”也具有名词性。类似的还有《左传·襄公三十年》所引《仲虺之志》(《墨子·非命》引作《仲虺之告(诰)》)、《成公四年》所引《史佚之志》。清华简《周公之琴舞》有“周公之琴舞”的固有篇题,另有“周公之颂诗”一题,误书于《芮良夫毖》简1的简背,⑥无论是“琴舞”还是“颂诗”,都是名词性的文体称名。不过,清华简《傅说之命》虽以“命”为题,文体却非《封许之命》《文侯之命》那样的册命之文,可见“傅说之命”之“命”并不能反映该篇的文体特征。这种复杂性呈现出由行为方式向文体称名转变的过渡特征。

《书》类文献的篇题在流传的过程中不排除经过后人的改动。今本《礼记·缁衣》所引《尹吉》,“吉”为“告”之讹,故当作《尹告》。郑玄曾指出:“‘吉’当为‘告’,‘告’,古文‘诰’,字之误也。《尹告》,伊尹之诰也。”①然而根据先秦的用字习惯,“诰”写作“ ”,无由讹作“告”。从清华简《尹诰》看,②《尹告》的篇题得自篇中的“摯告汤曰”一语,可进一步证明篇题当以“告”为是。若作《尹诰》,则与商汤和伊尹的君臣关系不符,伊尹告汤之语不应为表示上告下的“诰”。然而战国晚期的郭店简及上博简本《缁衣》均引作《尹(诰)》,一个可能的解释是,当时人们受到《盘庚之诰》之类篇题的影响,已将“诰”视作一种文体称名,且已不理解《尹告》的得名根据。这种改动也可在一定程度上体现战国晚期的文体命名观念。类似的还有《仲虺之诰》。《墨子·非命》上中下三篇均引作《仲虺之告》,仲虺是臣,作“告”更恰如其分。该篇之所以又被称作《仲虺之诰》,也当是受到《盘庚之诰》之类篇题的同化而模糊了文体的界限。

《兑(说)命》与《傅说之命》之间的差异亦值得注意。《礼记·缁衣》《礼记·文王世子》《礼记·学记》引作《兑(说)命》,其中《缁衣》一般认为是孔子裔孙子思所作,时代在战国早期。考虑到清华简《傅说之命》属于战国中晚期的抄本,我们不能排除一种可能,即《兑(说)命》是更早的篇题,“命”原为动词,后人或出于对“命”这一文体的认识,以及受到《封许之命》之类篇题的影响,将其扩展为《傅说之命》这样的篇题。限于材料,难以质言。

至于《尧典》《帝典》《夏训》这样的篇题,由于“典”“训”的名词性更为明显,故可能也会影响人们对其他《书》类文献篇题的认识,自然而然将“诰”“告”“誓”“命”也理解作名词,从而带来趋同的效应。

总之,《书》类文献的篇题不可一概而论,其中的“诰”“誓”“命”最初应表示行为方式,后向文体称名转变,已有“以体命题”的意味。春秋战国时人对《书》类文献的称引,愈加巩固“诰”“誓”“命”作为文体称名的意义,文体命名观念也得以进一步走向成熟。