对话唐诺:“刻舟求剑”的愚人

姜雯

2023年10月21日,时隔两年多,我再次在位于台北市的“老咖啡”见到唐诺。而隔天他就要前往北京,这是时隔5年后他第二次担任“理想国文学奖”的评委。

没什么变化,唐诺还是打扮得很随性,站在吸烟区吞吐一根香烟。我则点了一杯“招牌拿铁58号”,那是第一次来这间咖啡厅时唐诺推荐的。

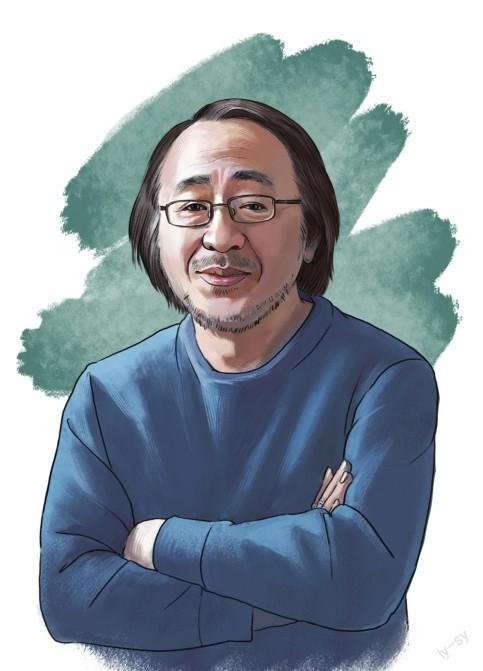

唐诺本名谢材俊,1958 年出生于台湾宜兰。他曾与朱天文、朱天心等人创办著名文学杂志《三三集刊》,著有《文字的故事》《阅读的故事》《读者时代》《尽头》《重读:在咖啡馆遇见14个作家》等作品。

我第一次见到唐诺,是因为简体版《声誉:我有关声誉、财富与权势的简单思索》在2021年出版,这次则是于今年10月出版的简体版《求剑:年纪·阅读·书写》。

“刻舟求剑。只是船身的一道又一道愚人刻痕,我们想用它来找掉落时间大河里的某物。”唐诺在书中写道。他更是说“时间是我真正期待的”。然而,刻舟求剑,终究是寻不着剑的,所以这“某物”又究竟是何物?

当年纪成为阅读和书写的变相

南风窗:一直以来,你写作的主题都围绕着“阅读”和“书写”,这本新书中加入了“年纪”,可以请你谈谈这三者之间的关系吗?

唐诺:写这本书,是发自一个意念—我想知道在我这个年龄,老年是怎么一回事。我一直在做同样的事,即阅读和书写,但我的年纪却一直在改变。所以,我把“年纪”作为一个“X factor”,加入我的阅读和书写,这样我会产生什么变化?与此同时,我写出来的东西跟以前会有什么差别?

也许不容易看出来,因为这毕竟是微妙的,但对我自己来说,是非常清楚的。例如,我过去谈张爱玲跟现在谈有什么不同?其中可能有个人的,也有从思索跟阅读累积产生的变化,但最大的变化是时间本身带来的。而张爱玲写《小团圆》《雷峰塔》《易经》这三本书时也有了年纪,不是她年轻时写的东西。看的时候我就会想:她在想什么?她可能想说什么?这个是我三四十岁的时候不容易体会的。随着年纪的不同,注意的东西会产生变化。

南风窗:书名是“求剑”,你希望从时间的大河中打捞出什么?

唐诺:这个题目说实话我不是特别喜欢,因为我本来的题目是四个字—刻舟求剑,真正打动我的是这个老成语。后来出版社觉得提炼出“求剑”两个字比较好,其实让我选的话,我会选“刻舟”,因为这才是我做的工作。

大家都知道“刻舟求剑”讲的是一个愚人,可是仔细想想,我们的生命、我们所做的事,不一直都是这样?写作也一直是这样,你写到童年、写到生命的某一段时光,船已经老早开走了。

在我看来,所有的书写都是这个样子,我们写的时候,船都已经往前开过了,开多远了,那个东西就掉落在那里,你还能捡得回来吗?当张爱玲回过头去写她最后的那三本书(《小团圆》《雷峰塔》《易经》),那是她年轻时的记忆,那个船都已经开了几十年了。

所以书写的时间差和延迟不都是这样?也不止是书写,我们生命里头很多事都是这样。你说它是愚行,它也真的是愚行。所以我觉得“刻舟”比较适合我。

而打捞的,对我来讲,是在时间某处的东西。说回忆,也不是,好像是个人的生命境遇,有些东西我们还可以辨识出来,而当我们有幸再找到它,它本身又有什么样的变化,还是原原本本的吗?

时间会产生一种荒谬感,举个例子,朱天心就很受这个问题的压迫和煎熬。

比如,你对现实有较大的关怀之心的时候,你会思考自己写东西到底是为什么?朱天心为一只猫请命,但书写有时间差,当你把这个讯息顺利传递出来后,那只猫可能已经没办法救下来了。当你想就俄乌战争或以巴战争发出一个战争的警训,我是说以小说或文学形式的,当你书写完成的时候,伤害已经造成了,所以永远都有“追不上”的感觉。

所以才会有一些作家、书写者离开这个行当,不是因为不好的理由,而是因为用心更高贵。所以他们甚至会把笔丢下来,去做救援、革命,类似这样的事。

老年究竟是什么?

南风窗: 你也在书中提到,联合国世界卫生组织调整了年纪在社会层面的分割—(“45岁之前都算年轻人,60岁之前是为中年人,60到75岁最为有趣也最费思量,名为“年轻的老人”),对你来说,老年是什么呢?

唐诺:生物性的变化是根本的,另外一个隐隐约约我猜也有社会角色的问题。

我把“年纪”作为一个“X factor”,加入我的阅读和书写,这样我会产生什么变化?与此同时,我写出来的东西跟以前会有什么差别?

基本上来讲,每个年龄阶段都有相应的社会角色,虽然不是绝对的,因为每个时代都在变化。比方说20岁之前都是接受别人的照料跟供养,现代社会可能推得更晚。就我们粗浅地分类,人从幼年、青年、成年、中年到老年,社會角色跟别人对你的认知,都会不太一样,对生命的遭遇和体认也不一样。

但是这之中,为什么我说童年是永恒的题材,因为只要活着的人,都有童年记忆。尽管童年的记忆会不一样,有的人过得很欢乐,有的人过得很悲惨,但基本上,我们都有童年的记忆。可是,60岁以上的记忆只有活过60岁以后的人才会有。

所以从这里去看,你会发现文学作品里,写老人的失败率是非常高的,因为写老人的常常是年纪还不够老的,是他想象的,所以很容易把老人写成一种典型化的老人。以前台湾一个配音演员跑去大陆,配了几次以后她就觉得很气,说老人为什么一定要压着嗓子说话,很多老人的嗓子是很清亮的。基本上来讲,我们在年轻的时候,很难真正去体会老年是什么样子。

我觉得时间有两种计算方式。一种是从你出生开始,时间的大河向前延伸,你不知道它流向哪里,所以年轻的时候,你通常会觉得时间用不完;另一种计算方式是看你还剩多长时间,时间是不够的。这使你在做判断跟决定的时候,都会产生微妙的变化。

比方说,孔子晚年的时候迷上《易经》,他说如果再给我几年,让我来好好学习《易经》,就可以没有大的过失了。所有他感受到的就是时间扑面而来,意思是他已经感受到时间的终点,死亡等在那里。像我的老师朱西甯,他说希望上帝再借他10年时间让他把《华太平家传》写完,从这里你就可以看出老年跟年轻时候的时间感是有很大差别的。

到了我这个年龄(65岁),我会觉得有些事情必须放手,因为没有那么多时间,某种程度上必须把所剩较少的时间跟心力用在最想做的那件事上。

南风窗:既然如此,又如何去理解你在书中所写的“一直年轻起来的眼前的世界”?

唐诺:我记得我开始的时候,忽然了解了一件应该老早就了解的事,原来不知不觉我的年纪已经超过了我大部分阅读的作品。重读已经是我的习惯了,以前那些最在意、最珍视、最喜欢的小说,我这次再拿来重读,会看得更准确。

比如莎士比亚52岁就去世了,我们年轻的时候根本不会考虑到这些,会觉得他是个没有年纪的人,他就叫“莎翁”,甚至因为这个尊敬的称呼,赋予了他不该有的年纪,其实他没有那么老。但他52岁去世,按现在来算,差我13岁,那意思是说我成年的时候,他还是小孩。所以说,我再不能够把这些伟大的书写者当成是一个有年纪的、有足够生命经历的老者。

张爱玲的小说,都是她30岁之前的作品,你看她作品的时候就会产生一个很自然的变化,你不会是仰望的,因为你甚至会知道她30岁的时候在想什么。这不是贬低,你会觉得她非常厉害,这个年纪能写成这样。但随着年纪的增长,你也会察觉到很多以前不容易察觉的东西,原来这个地方她没有想清楚,或没有正式的体认,你会慢慢看到这些东西,那些以前不解的东西。

还有马尔克斯不到40岁写出《百年孤独》,40岁能写出这样的作品,吓死人啊。在那个状况下,哪些地方是他想象的?他把老上校写得那么好,究竟发生了什么事?这样来想,你的阅读会接近一种平视的眼光,而不是只觉得好厉害,好像是一个没有时间的永恒的东西,它不是。

三岛由纪夫也是,他最后的丰饶之海四部曲《春雪》《奔马》《晓寺》《天人五衰》,好得不得了,他一直写到最后的死亡,从年轻写到80多岁,他本身45岁就死了,后面两部设定的年纪都超过了他活着的年纪。三岛对于死亡思索的提前跟准确性,真的非常厉害。我上一次看可能都没有这么强烈的感觉。

回过头来解释,真正对我内在书写意义产生变化的,是年纪而不是阅读,“X factor”是年纪。

当代阅读者与书写者

南风窗:你在书中提到,要年轻人读老年人的作品有点“强人所难”,是否可以提供一点“窍门”?

唐诺:简单讲就是不要太任性。

现在的读者多了一个顾客的身份,书相当程度也是商品,无意中产生了一些变化。有些书你暂时读不懂或没感觉,但为什么这本书在历史上被说得那么好,难道是骗局吗?

所以我说不要任性,不是你花钱买了这本书,就可以用那种所谓顾客权益的方式来对待它。书籍作为某些文化艺术形式,它和读者的关系不是那么简单,不是生产者跟供应者那种资本主义式的单调。

我们每一段阅读时光里都有一些不一样的东西,有些来自不同时空条件,我们没办法完全体验,比如阅读希腊的作品,他们的生活方式对你来讲就不同。我们阅读书籍的时候,本来就有朝向未知的那一面。如果读一本从头到尾你都懂的书,那读它有什么意思呢?

所以我觉得,读者某一部分的确是顾客,但不要让顾客的身份吃掉读者的身份,否则阅读的意义会变得非常小,我们知道,书跟人关系的丰富性绝不是单纯的那一点点享乐,你要享乐的话,书不是一个好的对象跟载体,因为它毕竟是沉重的,文字是辛苦的。

你会发现文学作品里,写老人的失败率是非常高的,因为写老人的常常是年纪还不够老的,是他想象的,所以很容易把老人写成一种典型化的老人。

南風窗:刚才谈了阅读者,我们现在回到书写者,你提到当代书写者需要“这边拿一点,那边拿一点”,所以当代书写者的困境在哪里?

唐诺:我最近又重新写了这个,我说有一件事情一直被认为重要,可能还是被低估了、也不够多,就是书写成为职业这件事。

曾经书写不是职业,它是多出来的事,中国的文人事实上是一个文人的身份而非书写者,社会有阶层,文人在某种程度上是受尊敬的,一直到20世纪。你从日本社会去看,川端康成他们到各地都是接受招待的,旅馆长期让他们去,在那里接受供养,他是有钱有闲的。

所以很长一段时间里,书写者的身份是附属的。中国唐代那么辉煌,我曾开玩笑说没有一个是诗人。李白他会认为,我怎么是诗人,你要给我掌权、治国、杀敌的。

不仅是文学,包括音乐、建筑,它们依附于上层世界,甚至上层世界的人。现代小说进入俄罗斯时,写的人十之八九是贵族,像是屠格涅夫、托尔斯泰等等,只有果戈理、契诃夫是出生于下层社会。

人类世界在变化,书写者不再接受豢养,必须自力更生,可是文学在我看来,从来没有真正顺利成为一种职业—在特定社会的一段特定时空,它好像成立,可并不真正成立。

回到我们现实社会,大陆曾经有一段时间书写者好像可以养活自己。我在一个座谈会和很多大陆“80后”代表性作家讲过,我说大陆书写者有三大奢侈:声名的奢侈、所得的奢侈、题材的奢侈。大陆有很大的内在市场,十几亿人开始展开的时候充满了好奇跟求知,这个不一定会延续下去,面对新世界想要补课的这段时间会过去;大陆有作协,起码有一个基础;还有周边收益在内。

台湾我太清楚了,我们小时候刊登作品是一字一元,现在也是一字一元,随着很多媒体的消失,刊登的机会会更少。

所以在《求剑》中,我写道:“想继续写下去,给文学书写和自己足够长的时间,其必要的经济支撑,依我多年看到的,最适的应该就是这种方式吧—‘这边拿一点,那边拿一点……”