胡同口的生意人

◎ 清 泉

梆梆梆……

随着一阵和缓而富有节奏的敲击声,东邻刘老头儿隔墙喊:“陈参谋,换豆腐啦。”我应声而出。

冀中卖豆腐敲梆子。若是在我的故乡京东,听这声响准会有人端着芝麻出来换香油。

这片居民区地处县城西环路拐弯处,是块洼地。走出我住的第六排平房,胡同正冲西环路,路基比胡同高近两米。抬头便见胡同口站着一堆人。

“咋不让他推进来?”我问刘老头儿。

“说来话长了。”刘老头儿的话语不紧不慢,“老头儿今年七十八岁,打年轻时就在这个胡同卖豆腐。去年,老人得了胃病。胡同里的人说他上坡下坡费劲,主动提出让他的车就停在胡同口。什么叫风土人情,这里就这么个约定俗成的规矩。”

“怎么换?”

“一斤换二斤。”

“够黑的,我们老家一斤豆给三斤豆腐呢!其实给三斤他都赚。俗话说‘卖豆腐赚渣子,养活一家子’。”

“我们老家也给三斤,那是水豆腐。在豆腐包里压好了,切成块儿,放水桶里捞着卖。这里不同,在方盘里压好了,去框儿,推着豆腐方去卖,边卖边切。我在这儿住三十年了,没吃过别家的豆腐。他的豆腐任你煎炒烹炸,吃一回就知道了。”

“嗯。”我点头称是。

“告诉你吧,这条胡同,除了他的豆腐,谁也卖不动。有的推车子进来,梆子敲得山响,从胡同口敲到胡同底,才知是死葫芦头儿,每每扫兴掉头而去。这个老头儿与其说是卖豆腐,倒不如说是送豆腐。每天早晨一屉豆腐,只称豆,不约豆腐。你把豆倒进他秤盘儿,他告诉你几斤几两,然后捡几块豆腐给你。只多不少,童叟无欺。最后轮到谁,剩几块豆腐,准会包圆儿。那句话说得好,卖豆腐的回家——可真的一切一切就完了。”

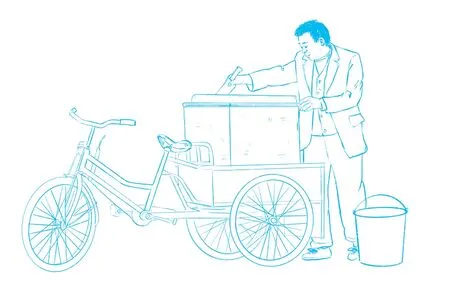

胡同口,一群人就像围观一个变戏法儿的。只见一位不起眼的老人,手持一把直尺样的亮闪闪的黄铜刀子,正有条不紊地工作着。那娴熟而规范的操作,像是握着一支笔在一方雪白的宣纸上噌噌地画着方格儿。转眼间,那方盘上的豆腐已卖出过半儿。再看那切开的豆腐剖面,瓷实、细嫩、不包浆。

忽然,装豆子的口袋旁边那只在晨光下油光光的暗红色梆子走入我的眼底。这敲透了气、老掉了牙的枣木梆子似乎在诉说着一位跨世纪老人的豆腐人生。那清瘦微黑且布满褶皱的脸,即是浓缩的人物传记。

轮到邻居和我,刘老头儿执意要我先来,于是我恭敬不如从命。

“还剩八块儿。”老人自语。

“都给我吧!我再去端点儿豆子。”刘老头儿主动说。

“不用了,赶明儿再说。”

一连几天过去了,仿佛胡同口那和缓而富有节奏的梆子声仍不绝于耳,但谁也没有再见过这位老人。此时人们真的感觉到这个世界缺少点儿什么。一天早晨,胡同里的人们又听到了那个耳熟的梆子声,只是觉得那音儿较过去急促而有力。

胡同口,人们一眼就认出了那看了几十年的车子,却惊异地发现,车主是一位五十岁上下的中年汉子。大家心里不约而同地嘀咕,莫非是老人的儿子?顷刻,中年汉子泣不成声地说:“老爹没了!我是他儿子。儿子无能啊,让老爹苦了一辈子!临终那天,是一个串门儿的多嘴,说他是绝症,他就说啥也不吃药了。他说干一辈子不够医生拉一刀,活着还有什么用?不能再拖累孩子了。当晚,他喝了点豆腐的盐卤。”

中年汉子说:“老人临终嘱咐我两件事。我今天带了一屉豆腐,来看看大伯、大娘,叔叔、婶子,请各位品尝品尝还是不是那味儿?这是老爹第一遗愿:不要忘了这个胡同的人,这几十年,是他们捧了我。第二个遗愿,目前已运作到位,在市中心红绿灯附近租一门脸儿,专营批零豆腐。我开张那天再请你们。”

话音未落,大家一齐鼓掌,都夸老人有一个好儿子,老人可以瞑目九泉了。

盛赞之余,大家委托我为他的豆腐店门脸儿创作一副对联,并请书法家用彩色洒金纸书写。其实,老人生前我就准备到春节时送他一副对联,此时便脱口而出:

有情有景春不老

无冬无夏水长流

横批:豆腐世家

“好,真乃奇才。”

只听人群中一人喊。大家再次鼓掌。

(常朔摘自微信公众号“小小说选刊” 图/槿喑)