大宗消费见顶,服务消费攀升 人口结构改变影响经济结构

喻宗亮

从经济结构上看,未来消费占比或逐步提升。长周期来看,消费结构将从大宗消费逐渐转向服务消费。一方面,劳动年龄人口占比下降将限制房、车等大宗消费的增长。另一方面,老龄化的深化会带来健康类等消费占比的提升。

2022年我国人口总数为14.12亿人,相比2021年减少85万人,人口负增长引起市场的广泛关注。在我们看来,人口负增长并不是突然发生的,老龄化的加速和育龄妇女的持续减少决定了人口负增长,只是时点提前了。

我国人口总量和结构分析

分析中国人口负增长的原因,可以从出生人口和死亡人口两个角度入手。

首先,出生人口可以从育龄妇女数量和生育率两个指标出发。育龄妇女人数从2011 年开始,以年均减少500万的速度下降,至今天约有3.2亿人,下降比例为15% ;同时,总和生育率从1.5下降至1.05。

育龄妇女人数的变动是由之前的人口结构决定的,此处重点讨论生育率的变化。生育率在最近几年快速下行,二孩效应减退,一孩生育率继续下行;分年龄阶段看,20-24岁年龄段的生育率大幅下降,其余年龄段稳定,初婚年龄大幅推迟,从24岁推迟到28岁。

初婚年龄大幅推迟有两个原因:一是结婚率明显下降,二是受教育程度大幅提升。从1992年以来的出生人口数据和对应初婚登记人口数据的拟合图来看,到这批人口的24岁时,即2016年后结婚登记人口数量下行趋势要显著快于出生人口趋势。受教育程度上,不到10年时间,中国高等教育入学率从30%提升到60%(图1)。相应的日本则用了30年,高等教育的快速普及与结婚年龄显著推迟有一定关联。

再来分析死亡人口。过去20 年,死亡人数呈现缓慢增加态势,基本上是老龄化程度加深和平均寿命延长综合作用的结果,其数据整体保持稳定,对总人口短期变动的作用不明显。

我们对未来人口变动做了一个简单预测,目前我国处于人口负增长的初期,后续几年国内人口总量可能在当前水平保持小幅度波动,在相当一段时间内,我国人口总量仍在14亿左右。

具体看,死亡人口预计会继续呈现小幅增加态势,老龄人口增加和人均寿命提升两个驱动因素仍然存在,但在20年后,随着人均寿命提升的减缓和老龄人口进一步增加,年死亡人口可能再上一个台阶。出生人口上,2030年之前,育龄妇女的下降速率会显著放缓,在目前低生育率的基础上,预计出生人口的下降会明显趋缓;但2040年后,育龄妇女的下降会重现加速。总体来看,未来10-15年,总人口的下降是偏慢的,总人口仍将维持在14亿左右。但如果维持现狀,2040年后人口负增长压力会重新加大,理论上,最后一代婴儿潮的寿命到终点后,即21世纪末人口可能直接减半(图2)。

从结构上,我国人口具有老龄化加重、劳动人口减少以及人口受教育程度提高等特点。市场上讨论较多的是老龄化加重、劳动人口减少,我们重点看教育程度提高的现象。

首先,由于出生率下降,我国人口老龄化会比想象的更快一些。根据联合国的预测,2035年我国60岁以上和65岁以上人口占比分别为30.3%和22.5%,2050 年占比分别为38.8%和30.1%。但2022 年国家统计局公布的65岁以上人口占比为14.9%,高于联合国预测的13.7%,意味着我国老龄化的实际速度可能更快。

其次,虽然劳动力人口数量下降,但其总量依旧庞大。随着老龄化的逐渐加深,我国15-64岁劳动年龄人口占比和劳动人口总量会先于人口总量触顶。由于3年自然灾害的原因,1959-1961年出生人口数出现一定的断档,从而推算出,在未来几年,64岁左右的劳动力人口预计将每年减少1000万左右,但由于总量庞大,2037年我国15-64岁劳动年龄人口预计仍有9亿左右。从新增劳动力的角度来看,2035年之前,每年其数量仍然保持稳定,但2040年后会快速下行,这是目前出生人口下行的滞后反映。

最后,劳动力中的结构性亮点是我国将从人口红利走向人才红利。我们对中国经济增长的主要驱动做了一个梳理,过去20年的驱动来自于农村人口向城市的转移,城镇人口从4.5亿增长到9亿;未来20年中国经济增长的驱动将主要来自于人才红利,高等教育人数将从2亿增长到4亿,这将驱动中国经济从过去的高速增长走向高质量发展。

人口与经济:中短期影响不大,但会有结构上的趋势性变化

人口总规模增长可能是中短期经济增长的充分非必要条件,人口负增长的影响具有明显的滞后性。以日本为例,2010年日本人口开始出现负增长,但经济增速前后变化不大。相比人口总规模增速,2000年以来,国内劳动年龄人口占比与我国经济增速趋势更加一致。具体来看,人口变化对于经济总量和结构的影响,可以从供给与需求两方面来观察。

首先是人口老龄化对供给端有长期影响,但中期的劳动力质量提升和劳动力流动可以对冲部分影响,人口老龄化将倒逼企业创新和技术进步。

在供给层面,退休年龄不变的情况下,人口总量减少和人口老龄化会导致劳动力供给数量的减少,对总供给具有长期抑制作用。根据生产函数,劳动要素供给对经济有重要影响,而劳动力数量并非影响劳动要素供给的唯一因素,劳动力的质量和流动应该是后续阶段更为重要的影响因素,劳动力的流动和质量提升可以对冲部分老龄化带来的抑制作用。

劳动力流动方面,我国城镇化还有一定的增长空间。从绝对水平来看,2021年世界银行估算我国城镇人口占比为62.5%,低于发达国家80%左右的水平。2022年我国城镇化率提升速度有所放缓,但城镇人口数量的增加还在延续,联合国预计2045年前我国城镇人口仍将保持正增长。

劳动力质量方面,高等教育人口占比不断提升将是我国后续劳动力供给的重要特征,15-24岁人口受教育程度具有后发优势。2020年我国大专及以上人口占比已达到15.5%,在15岁、25岁以上人口中,大专及以上人口占比为18.8%、16.1%,在15-59 岁劳动年龄人口中,大专及以上人口占比为23.5%(图3)。这意味着,新进场的年轻人要比退休老年人的教育程度高,可能具有更高的生产力,这或许可以抵消人口老龄化带来的负面影响。

目前国内劳动力总量仍有优势,人口总量下降和老龄化将倒逼企业推动创新和技术进步,人口质量的提升将承接产业升级的需求。

图1: 1996-2046 年初婚登记人数及未来24年人口走势和预测

数据来源:Wind

图2: 1980-2022 年中国人口走势及联合国预测人口走势

资料来源:Wind,联合国

图3: 1990-2021年中国本科、研究生毕业人数与研究生招生数

数据来源:Wind

一方面,国际产业迁移与人口结构有关,劳动密集型产业和低技术产业逐渐向青壮年劳动力资源丰富的国家转移。另一方面,从长期的角度看,随着人口数量下降,劳动力供给可能逐渐趋于紧张,劳动力作为生产要素的价格可能会提升。劳动力价格的提升意味着低端制造将失去成本优势,将倒逼企业进行创新和技术进步,企业有动力通过提高生产效率和产品附加值来对冲劳动力成本上升的影响,而成功的产业转型升级也可以对经济发展提供新的动力。

从海外国家来看,相同的人口结构也会有不同的经济表现。印度人口的增长率快于中国,其长期增速却明显慢于中国;德国与意大利老龄化程度接近,但德国GDP增速明显更高。人口是长期经济的重要变量,但不是唯一变量,制度、文化、资本、受教育程度等都会对经济产生影响。

从经济结构上看,未来消费占比或逐步提升,消费中大宗消费或将见顶,服务消费持续提升。

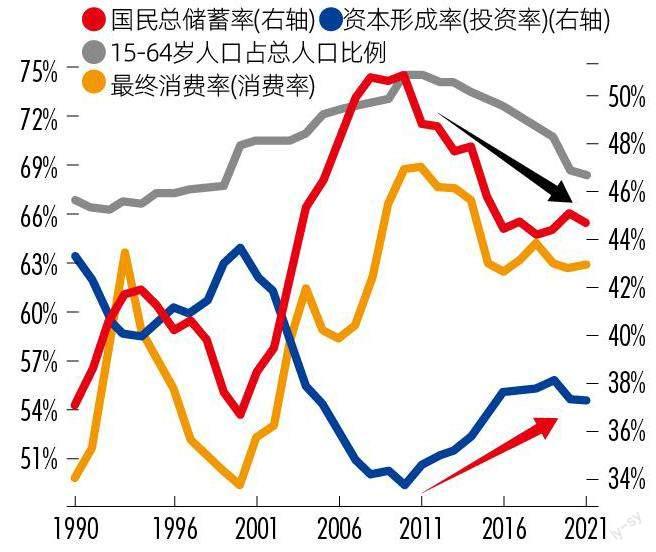

由于劳动年龄人口是国民储蓄的主要动力,老年人属于净消费者,人口老龄化将带动国民储蓄率下行和最终消费率的上行,我国劳动年龄人口占比和储蓄率的拐点在2010年前后同时出现。储蓄代表着资本积累,投资和储蓄往往同步变化,消费和储蓄更像是一枚硬币的反正面,储蓄率下降意味着内需中消费的重要性提升,投资的驱动力在减弱(图4)。

投资结构也会随着人口结构变化,与新增人口密切相关的投资将减弱,而与消费相关的投资占比将趋于提升。2010年至2022年期间,我国第二产业投资占比从42%下降至32%,第三产业投资占比由56%上升至65%。分行业来看,建筑业、批发零售业、住宿餐饮业等投资占比下降,而教育、娱乐业等投资占比上升。

图4:1990-2021年中国总储蓄率、资本形成率、15-64 岁人口比例及最终消费率走势

数据来源:Wind

图5: 2013-2019 年中国生存与服务类消费占比

数据来源:Wind

长周期来看,消费结构将从大宗消费逐渐转向服务消费。2000 年以来,我国经济和城乡居民收入均出现了跃升,居民的消费结构也发生了较为明显的变化,食品、衣着等生存类消费占比下降,而医疗保健、教育文化娱乐等服务类消费占比增加。往后,老龄化程度加深可能使得我国服务类消费占比保持增加(图5)。一方面,劳动年龄人口占比下降将限制房、车等大宗消费的增长。从日本的经验来看,日本15-64岁的主要劳动力人口于1997年见顶,汽车销量和住宅销量也基本先后见顶。我国劳动力人口在2015年见顶,汽车销量则在2017年见顶。2021年,我国商品房销售面积见顶,预计后续地产销售的中枢将低于2021年总销售面积17.9亿平方米的水平,房地产也进入了新的大周期。另一方面,老龄化的深化会带來健康类消费占比的提升。2007年美国老龄化开始加速,医疗类服务型消费占比在短期内快速提升。目前日本已经进入重度老龄化,从消费支出来看,日本老龄人口在健康检查及保健药品等方面的消费支出金额明显高出平均水平。

从全球人口年龄结构来看,65岁以上人口占比持续增加,高收入国家65 岁人口占比明显高于中低收入国家,且老龄化的速度也略快,全球消费重心可能也在向服务类消费转移。我们发现,后人口红利国家(这部分国家已经步入老龄化社会,居民积累了部分财富)的服务业增加值明显高于制造业和工业,且服务增加值占全球服务增加值的比例明显高于这些国家GDP占全球GDP的比例,这些可能是人口老龄化背景下,整体消费市场向服务类倾斜的反映。

总结来说,人口负增长短期与经济并无太强关系,除劳动力外,教育程度、社会组织水平等同样影响经济发展,一定程度上,人才红利会部分对冲人口总量的影响,在2035年前后对我国经济的增长仍有支撑。

在2035年前后这一窗口期内,政策仍有发挥的时间和空间。从海外国家的实践来看,虽然生育率下降是长期趋势,但适度的回升也是可以做到的,我国生育率在最近几年的快速下降具备一定特殊性,并不必然代表未来一直如此。随着政策的发力,生育率适度的回升对于改善超长期的经济前景是非常有帮助的。