《生相怜》还是《相生怜》:春柳社演剧剧名考辨

赵 骥

(上海戏剧学院 艺术研究所,上海 200040)

在中国话剧发展的历史进程中,春柳社的演剧一直备受关注,春柳社是否能够成为中国话剧发展的源头,成为当下学界争论的核心话题之一。尽管春柳社的演剧一直以来受到学界的普遍重视,但限于史料之缺乏,我们今天对于春柳社演剧的历史背景、春柳社演出与国内学生演剧之间的相互关系,以及春柳社成员回国之后的经历等都未能有效地开展深入研究。其中,春柳社在《黑奴吁天录》之后又上演的《生相怜》一剧之剧名,究竟是《生相怜》还是《相生怜》,囿于史料之匮乏和解读之错误,纠葛颇多,莫衷一是。

一、《生相怜》说

《生相怜》一名源自1959 年重版欧阳予倩《自我演戏以来》。

《自我演戏以来》首刊是1929 年,在欧阳予倩于广东戏剧研究所期间创办、发行的《戏剧》杂志上连载,之后又分别于1933 年、1939 年两度由上海神州国光出版社出版,1959 年由中国戏剧出版社第三次重版。有关春柳社在《黑奴吁天录》之后的这段演出历史,各版本记述的文字不尽一致。1929 年版《自我演戏以来》中,欧阳予倩写道:“春柳社自从演过《黑奴吁天录》以后……在演《吁天录》那年的冬天,又借常磐馆演过一次,甚么戏名我忘记了。”[1]2641933 年、1939 年神州国光两版《自我演戏以来》的记述与1929 年《戏剧》版完全一致。1959 年版中,欧阳予倩明确提及当年那场演出的剧名为《生相怜》,只是具体的剧情记不清楚了。

春柳社自从演过《黑奴吁天录》以后……在演《吁天录》那年的冬天,又借常磐馆演过一次。一个戏叫《生相怜》,内容我忘了。[2]13

这段记述颇为有趣,最初的1929 年版中,对20 多年前那场演出的戏名已想不起来了,但30 年之后该书重版之际,欧阳老对原书进行了较大修订,竟然回忆起50 多年前那场演出的剧名,只是依然不曾记得剧情内容。自此以后,春柳社《生相怜》之剧名便进入了学界的视野。

《自我演戏以来》是欧阳予倩重要的代表作,该书记述了其个人丰富的演剧实践和社会阅历,反映了自留学日本至南京国民剧场演剧20 多年间中国戏剧运动发展的大体趋势,涉及包括上海、南通、长沙、南京、汉口,苏锡常和东北等多地,乃至海外的演剧活动,及与之相关的政界、军界、商界、演艺界诸多历史人物,是研究中国清末民初戏剧运动发展史非常珍贵的历史文献。自1959 年中国戏剧出版社重版之后,2014 年上海三联书店、2017 年中州古籍出版社又相继再版,《自我演戏以来》成为当下研究中国早期话剧运动的重要文献,影响甚巨。书中《生相怜》之说被多部国内学者的著作引用。

(1)1993 年上海书店出版社出版的《中国现代文学社团流派辞典》中道:“1907 年冬,(春柳社)又在东京的韦磐馆①原文如此,应为“常磐馆”。本文所引国内史料中常磐馆又作“常槃馆”“常盘馆”“常槃木俱乐部”等,均遵原文。演出了两个独幕话剧《生相怜》和《画家与其妹》。”

(2)1999 年解放军文艺出版社出版的《戏剧通典》中“李叔同”词条:“春柳社三次的重要演出中,他(李叔同)均饰演主角:《茶花女》中饰茶花女,《黑奴吁天录》中饰爱米柳夫人,《生相怜》中饰少女。”

(3)2006 年贵州人民出版社出版的《灿烂中华文明·艺术卷》中道:“春柳社在东京举行了六次演出,剧目有《茶花女》《黑奴吁天录》《热血》《鸣不平》《生相怜》《画家及其妹》等。”

(4)2007 年武汉出版社出版的《中国话剧百年图文志》中道:“年底,(春柳社)假常盘馆演出《生相怜》《画家与其妹》两个独幕剧。”

(5)2008 年上海科学技术文献出版社出版的《中国近现代话剧图志》中道:“直到1908 年4 月,李叔同等人才在东京常磐馆演出《生相怜》一剧。”

(6)2011 年湖南大学出版社出版的《李叔同谈艺录》中道:“(李叔同)在东京创办春柳剧社……所演出的话剧有《黑奴吁天录》《茶花女遗事》《新蝶梦》《血蓑衣》《生相怜》等。”

(7)2015 年新世界出版社出版的《我只愿在清风中明媚——李叔同传》中道:“早些年,李叔同演出《生相怜》后,曾遭到观众批评。”

(8)2016 年海豚出版社出版的《缘缘堂新笔》中道:“李先生……在东京创办春柳剧社……所演出的话剧有《黑奴吁天录》《茶花女遗事》《新蝶梦》《血蓑衣》《生相怜》等。”

(9)2017 年知识产权出版社出版的《芸窗漫录》中道:“在东京创办春柳剧社,共事者有曾存吴、欧阳予倩、谢抗白、李涛痕等,所演话剧有《黑奴吁天录》《茶花女遗事》《新蝶梦》《血蓑衣》《生相怜》等。”

(10)2018 年中国致公出版社出版的《李叔同画传》中道:“此后,春柳社还排演过《生相怜》《画家与其妹》等剧,李叔同均扮演重要角色。”

(11)2019 年云南大学出版社出版的《关键词》中道:“春柳社演出的第一个剧目是《茶花女》片段,第二个剧目是《黑奴吁天录》。其后的剧目又有《生相怜》《鸣不平》《热泪》等作。”

二、《相生怜》说

1908 年4 月14 日春柳社在日本常磐馆的那场演出,除上述《生相怜》之说外,还有《相生怜》一说,且《相生怜》之说被学界采纳、引用之数量,远超《生相怜》,甚而有学者以此来校勘欧阳予倩1959 年版《自我演戏以来》书中之错误。

(1)2000 年西泠印社出版的《艺术的发轫:日本学者论李叔同与丰子恺》中道:“春柳社所演的新剧《相生怜》,国内在很长时间里都以春柳社成员的欧阳予倩先生的回忆录《自我演戏以来》中所记的《生相怜》,以至传讹了许久。”这是目前能够看到最早的《相生怜》之记录。

(2)2001 年西泠印社出版的《弘一大师艺术论——纪念弘一大师诞辰一百二十周年国际学术研讨会论文集》(中英文本,以下简称《弘一大师艺术论》)中道:“最近,我们发现了一篇关于这次演出的文献资料,对读起来,十分有趣。引录如下:《春柳社演剧详纪》:‘春柳社于西四月十四日午后三时,假日本桥万町八番地常槃木俱乐部开恳亲会,演《相生怜》,计三幕’。”虽然该书中此段文献的录入多有错误,却是首次提及《时报》1908 年5 月5 日日本通信社有关春柳社《相生怜》演剧之报道。据此报道,该书作者进而指出:“这则资料的发现,在许多方面弥补了欧阳予倩先生两篇文章的不足,它介绍剧名、完整的剧情、场次、人物,使我们有了充分的思考的余地……欧阳予倩记忆中的两个独幕剧,与此《相生怜》的第一幕差不多相似,也就是说,把《画家与妹妹》嵌进《相生怜》的第一幕,正好相融合”。受此影响,此后学界相当数量之著作均从《相生怜》之说。

(3)2002 年上海书画出版社出版的《李叔同传》中道:“1908 年4 月,春柳社在演出了《相生怜》等剧后,李叔同便退出了春柳社,专心致力于他更钟爱的绘画和音乐了。”

(4)2004 年杭州出版社出版的《古道长亭——李叔同传》中道:“4 月,春柳社在东京常槃木俱乐部举行了第3 次公演,演出爱情悲剧《相生怜》,反响不及前两次,此后李叔同渐渐淡出春柳社。”

(5)2004 年上海社会科学院出版社出版的《历史文献论丛》中道:“继《黑奴吁天录》后,春柳社在1908 年还上演了《相生怜》《新蝶梦》等多幕剧。次年初,又上演了《鸣不平》等剧。”

(6)2005 年吉林人民出版社出版的《中国近代文学史证——郭长海学术文集》(下)中道:“春柳社的第三次公演,是在1908 年的4 月14 日,地点是在常槃俱乐部,演出的剧目是《相生怜》。”

(7)2005 年天津人民出版社出版的《李叔同集》中道:“4 月14 日(三月十四日)春柳社于桥万町八番地常槃木俱乐部演出《相生怜》。”

(8)2007 年上海教育出版社出版的《满纸烟岚》中道:“继《黑奴吁天录》后,春柳社在1908 年还上演了《相生怜》《新蝶梦》等多幕剧。次年初,又上演了《鸣不平》等剧,不过,这次用的是申酉会的名义。”

(9)2009 年浙江文艺出版社出版的《从艺术家到高僧——李叔同弘一大师传论》中道:“1908 年4 月4 日(按,应为4 月14 日),在《黑奴吁天录》演出的八个月后,春柳社又举行了第三次公演,演出的剧目是三幕话剧《相生怜》。”

(10)2011 年云南教育出版社出版的《大家精要——李叔同》中道:“春柳社的第三次公演是在1908年4 月,演出剧目为《相生怜》,李叔同扮演女主角。”

(11)2012 年京华出版社出版的《倾听李叔同》中道:“4 月,春柳社在东京常槃木俱乐部举行了第3次公演,演出爱情悲剧《相生怜》。”

(12)2014 年武汉大学出版社出版的《纠缠不是禅》中道:“此后春柳社还演出过两次,一次是1908年4 月14 日,演出剧目为《相生怜》;另一次为1908 年4 月23 日,演出剧目为《新蝴蝶》。”

(13)2015 年齐鲁书社出版的《半世文人半世僧——李叔同》中道:“1907 年冬天(一说1908 年春天),他们又借日本常盘馆,演出了《相生怜》和《画家与其妹》两个独幕剧。”

(14)2017 年西泠印社出版社出版的《平湖李叔同纪念馆藏李叔同(弘一大师)手札墨宝·识注考勘》中道:“一九〇八年(戊申清光绪三十四年)……是年春柳社演出《相生怜》《新蝶梦》。”

(15)2017 年苏州大学出版社出版的《李叔同音乐集》(修订本)中道:“4 月14 日,与曾存吴领导春柳杜,去东京桥万町八番地常盘木恳亲会,公演新剧《相生怜》。”

据目前已掌握的文献来看,最早涉及《相生怜》原文献的当为2001 年杭州西泠印社出版的《弘一大师艺术论》。该书全文抄录了1908 年5 月5 日《时报》的新闻报道《春柳社演剧详记》。

春柳社于西四月十四午后三时,假日本桥万町八番地常盘木俱乐部开恳亲会,并演《相生怜》一剧,计三幕……日本通信社。[3]

其实,这篇刊登于《时报》的日本通信社的消息,并非国内最早报道春柳社此次演剧的新闻,早在两天之前,亦即1908 年5 月3 日,《沪报》上便刊登了相同标题的新闻,只是文中内容与《时报》所载略有出入。

春柳社于四月十四日午后三时,假日本桥万町八番地俱乐部开恳亲会,并演《相生怜》一剧,计三幕。[4]

这两则消息多年来一直未能得到学界相应的关注,2001 年出版的《弘一大师艺术论》始将1908 年5月5 日《时报》上刊载的这则消息公之于众。尽管该书文献录入的质量不高,却对此后学界产生了较大影响。2000 以后,《相生怜》之说渐行其道,国内一些知名学者述及春柳社演剧时均持《相生怜》一说。甚而有学者以《时报》的这则新闻为据,来校勘欧阳予倩1959 年版《自我演戏以来》中《生相怜》之误。[5]179-180殊为有趣的是,2004 年《春柳社在日本的第三次公演新考》(载《戏剧艺术》2004 年第6 期)一文中,亦全文抄录了1908 年5 月5 日《时报》上的这篇《春柳社演剧详记》,并声称是自己“发现”了这则日本通信社的报道。该文作者未加任何说明便强行将原文中的《相生怜》改为《生相怜》,原文末落款的“日本通信社”亦被改成了“日本通讯社”,从而给人造成了一种错觉:欧阳予倩1959 年版《自我演戏以来》之记述,早在《时报》日本通信社的新闻报道中便得到了证实。实则,不论是《时报》抑或是比之早两天的《沪报》,对春柳社演剧之报道均为《相生怜》,而非《生相怜》,以之佐证欧阳氏《生相怜》之说,实则大谬。

三、《生相怜》与《相生怜》之孰是孰非

笔者仔细校对了《沪报》和《时报》中两则《春柳社演剧详记》,所述剧名相同,演出内容一致,只是演出地点一则为“八番地俱乐部”,一则为“八番地常盘木俱乐部”。

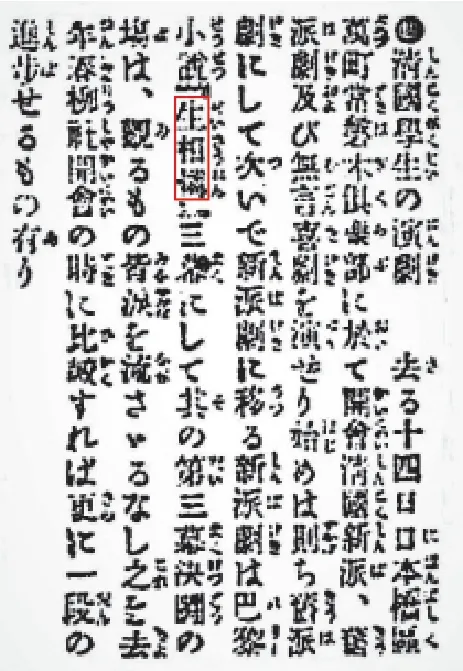

按常理,报纸上的新闻报道大抵是准确的,但1908 年5 月3 日、5 日的两则国内消息,已较日本演出的时间滞后了大约二十多天。倘若能够找到当时日本国内的相关新闻报道,则更具说服力。照此思路,笔者在1908 年(明治四十一年)4 月16 日《朝日新闻》第6 版中查到了一篇题为《清国学生的演剧》的报道,文中记述了春柳社此次演出的时间为4 月14 日,演出地址为桥区万町常磐木俱乐部,演出的内容是清国新派、旧派剧和无言喜剧,其中的新派剧便是改编自“巴黎小说”的《生相怜》。(图1)②本文图1、2 中红框为编者所加。该篇新闻报道是距春柳社演出时间最近的一篇记述,且是日本当地记者的记述,故而可信度最高。此其一。

图1 《朝日新闻》1908 年4 月16 日第6 版报道

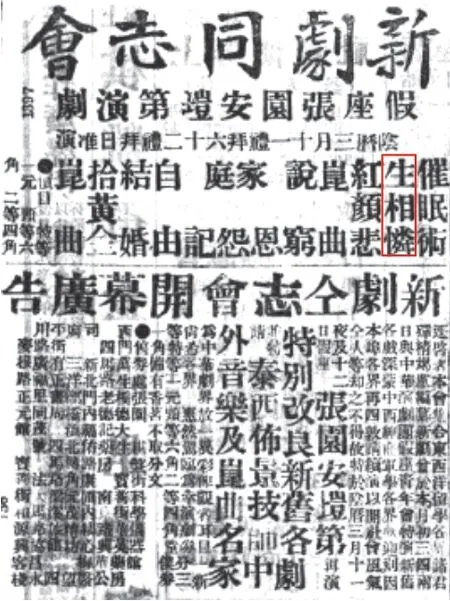

陆镜若作为春柳社的核心成员,虽未参加此次演出,但亦非局外人士,至少是知情者。③参加《生相怜》演剧的人员名单中,未见陆镜若。据欧阳予倩回忆:“春柳社自从演过《黑奴吁天录》以后,许多社员有的毕业,有的归国,有的恐妨学业,不来了。只有孝谷、息霜、涛痕、我尊、抗白,我们这几个人,始终还是干着。在演《吁天录》那年的冬天,又借常磐馆演过一次,一个戏叫《生相怜》 。”《自我演戏以来》,中国戏剧出版社,1959 年,第13 页。陆镜若回国后组织的新剧同志会为解决经费问题于1912 年4月27 日(农历壬子年三月十一日)在上海张园安垲第进行的演出中,便有《生相怜》一剧。

新剧同志会在开幕广告中还刻意指出此次演出是“特别改良新旧各剧,并特请泰西布景技师、中外音乐及昆剧名家,为中华剧界放一异彩”。(图2)④《申报》1912 年4 月27 日第3 版广告。《神州日报》1912 年4 月27 日《新剧同志会之演奏》:“新剧同志会月前假座青年会演剧,颇得观者之欢迎。兹该会会员等又迫于经济困难,再假座张园于本月十一晚、十二日两日演剧。闻较前尤有兴味云。”刚回国不久的春柳社在演出形式上,与数年前《生相怜》在日本的那场演出中新旧剧相伴的情况甚是一致,至少在演出的组织形式上十分相似。此其二。

图2 《申报》1912 年4 月27 日第3版广告

李叔同和苏曼殊同为南社中两位知名的高僧,但二人之间的关系却十分微妙。苏曼殊对于李叔同早年在春柳社的演技颇多贬抑之词,他在文中写道:“前数年东京留学者创春柳社,以提倡新剧自命,曾演《黑奴吁天录》《茶花女遗事》《新蝶梦》《血蓑衣》《生相怜》诸剧,都属幼稚,无甚可观。兼时作粗劣语句,盖多浮躁少年羼入耳”[6]122。苏曼殊与李叔同不仅同隶南社,而且都是当时著名的文化人,并曾一度同在《太平洋报》社执事,故而苏曼殊对李叔同演剧之相关记述亦有较高的可信度。此其三。

“生相怜”一词有典故。《列子·杨朱》有“生相怜,死相捐”[7]197之句,其意谓人活着的时候相互怜恤,死后则不必过多讲究,旧时多用于夫妻之间。而1908 年4 月间在日本上演的《生相怜》正是一出爱情戏,尽管《沪报》《时报》中将剧名误写为《相生怜》,但都较完整地记述了该剧的剧情大意。

春柳社于四月十四日午后三时,假日本桥万町八番地俱乐部开恳亲会,并演《相生怜》一剧,计三幕。第一幕,巴黎□郊,恋之秋色。法巴黎美术家锡□古写生郊外,妹翠环从焉。妹之友雅罗至,互论音乐与绘画之趣味。旋锡秋之恋人狄皑亦至,盖自乡间来者。叙寒暄毕,并述其父将迫渠嫁保刚,保固富而不仁者也。未几,皑之父亦至,谈□婚事,语涉锡。保辱骂之,适为锡闻,大怨,将出与之争,皑阻之,乃已。第二幕,不欢之宴。狂客既辞,保刚得偕狄氏女□至,筵未终,保以甘言诱狄皑,皑力却之。第三幕,无情之海。狄皑为父迫乃出夺,至海岸,适遇锡氏兄妹,为之零涕。未几,保追迹至,与锡决斗。保误伤狄皑,皑死。保与锡斗,保败,保亦死,锡终自杀。此即新派演艺□三幕也。[4]

《时报》所载与《沪报》略有差异,但大体一致。

春柳社于西四月十四日午后三时,假日本桥万町八番地常盘木俱乐部开恳亲会,并演《相生怜》一剧,计三幕。第一幕,巴黎近郊,恋恋秋色。法巴黎美术家锡司古写生郊外,妹翠环从马(焉)。妹之友雅罗至,互论音乐与绘画之趣味。旋锡秋之恋人狄皑亦至,盖自乡间来者。叙寒暄毕,并述其父将迫渠嫁保刚,保固富而不仁者也。未几,皑之父亦至,谈及婚事,语涉锡。保辱骂之,适为锡闻,大怨,将出与之争,皑阻之,乃已。第二幕,不欢之宴。狂客既散,保刚得偕狄氏女父至,筵未终,保以甘言诱狄皑,皑力却之。第三幕,无情之海。狄皑为父迫乃出夺,至海岸,适遇锡氏兄妹,为之零涕。未几,保追迹至,与锡决斗。保误伤狄皑,皑死。保与锡斗,保败,保亦死,锡终自杀。此即新派演艺之三幕也。[3]

上引文字足证该剧内容涉及爱情、生死,取名《生相怜》,恰合古人之旨趣。故而从演剧内容上来看,该剧亦应取名《生相怜》为宜。倘若取名《相生怜》,则不知作何解。此其四。

凡此四者,足可证欧阳予倩在《自我演戏以来》中记述的常磐馆演剧之名应为《生相怜》,而非《相生怜》。《沪报》《时报》虽详尽记述了该剧之内容,对于研究春柳社在日本的演剧运动弥足珍贵,却把剧名《生相怜》误记为《相生怜》,从而给后世学者造成不小的误会和麻烦。但令笔者疑惑的是,1929 年欧阳予倩先生已回忆不起当日的剧名,何以在30 年之后竟然又重新忆起,据从何出,尚待进一步考证。

结语

早期话剧尤其是春柳社在日本的演剧,因缺少史料而研究颇多疏漏,尤其是春柳社演剧是否能够成为中国话剧运动之开端,值得进一步商榷。而尤为值得重视的是,对于历史事件的研究须深入史料,运用史料是话剧史研究重要的手段和方法。而文献引用的第一要旨是尊重原文献,不能不加注释便任意篡改。当下话剧史研究中,史料运用之错误屡见不鲜,如《春柳社在日本的第三次公演新考》文中所引之史料便多有错误。1908 年5 月5 日《时报》中《春柳社演剧详记》文中所载之剧名本为《相生怜》,却被作者随意改为《生相怜》而未有任何注释;原文中“妹翠环从马”一句中之“马”字实为“焉”字之误,但作者竟随意将之改为“妹翠环与妹之男友”;原文中“狄皑为父所迫乃出夺,至海岸”一句,“出夺”本有夺路而逃之意,亦被作者改为“狄皑为父所迫,乃出,奔至海岸”,将原文之“夺”字改为了“奔”字。又如某篇纪念五四运动百年的文章中写道:“1915 年,《新青年》的前身《青年杂志》在创刊号上刊登了一篇署名为程淑潜的文章”,注释中道:“程叔潜:《新旧问题》,《青年杂志》,1915 年9 月第1 卷第1 号”。然而《青年杂志》上《新旧问题》原文,作者既非程淑潜,亦非程叔潜,而是汪叔潜。不足百余字的记述中,错误竟有三处,令人愕然。可见话剧史研究中,文献校勘和史料引用的准确度亟待提高。