运用毫针“齐刺加短刺”法治疗梨状肌综合征的临床研究

陈 丽,曾 玲

(1.重庆市渝北区中医院针灸科;2.重庆市渝北区中医院超声科,重庆 401120)

梨状肌综合征是一种以疼痛为主要症状的压迫性神经病变,由于解剖结构或后天因素导致梨状肌下方的坐骨神经受到压迫,造成臀部剧烈疼痛并向下肢放射,主要临床表现包括疼痛、臀部肿物、活动受限,可导致畸形等并发症[1]。脊髓损伤、创伤、深蹲、反复劳损或有手术史等均可能造成梨状肌损伤,出现长期的肌肉水肿、充血会导致梨状肌肥大和痉挛,最终发病[2]。据统计,约6%的坐骨神经痛患者会并发梨状肌综合征,这对患者的生活质量造成了严重负面影响[3]。目前临床多采用手术治疗梨状肌综合征,对症状的缓解作用较好,但存在一定的复发情况。中医将梨状肌综合征分为“痹”“腰腿痛”“肌腱损伤”三类。《素问·痹论》记载:“风、寒、湿混在一起,形成痹。”中医理论指出,梨状肌综合征是内外因素综合作用的结果。内因主要是由于人体肝肾不足,正气不足,导致防御气不足,外邪多虚而居,侵入人体,使气血停滞;外因包括风、寒、热、湿等,这些因素会导致经络充血或经络堵塞,气血无法顺畅流动,导致疼痛[4-5]。与常规针刺治疗比较,“齐刺加短刺”针法治疗对于寒湿痹证中病变位置较深而面积不大的患者更具优势,对于病变深处予以疏通经络具有更好的效果[6]。为能够对梨状肌综合征进行有效治疗,本研究纳入60 例梨状肌综合征患者,分别实施毫针“齐刺加短刺”法治疗和常规针刺治疗,以期提高梨状肌综合征患者的治疗效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2021 年1 月至2022 年12 月重庆市渝北区中医院收治的60 例梨状肌综合征患者,按照随机数字表法分为实验组(行毫针“齐刺加短刺”法治疗)和对照组(行常规针刺治疗),各30 例。实验组患者中男性16 例,女性14 例;年龄46~72 岁,平均年龄(57.92±1.62)岁;病程2~10 年,平均病程(5.29±0.62)年。对照组患者中男性15 例,女性15 例;年龄46~72岁,平均年龄(57.89±1.71)岁;病程2~10 年,平均病程(5.30±0.73)年。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。本研究经重庆市渝北区中医院医学伦理委员会批准,患者及其家属签署知情同意书。纳入标准:①符合《中医病证诊断疗效标准》[7]和《外科学》[8]中梨状肌综合征的中、西医诊断标准;②年龄46~72 岁;③治疗期间不接受其他治疗方法。排除标准:①精神异常,不能配合治疗者;②合并肿瘤或严重内科疾病者;③合并皮肤疾病或治疗部位破损者。

1.2 治疗方法实验组患者行毫针“齐刺加短刺”法治疗。取穴:阿是穴(梨状肌肌腹阳性反应点)、环跳、居髎、秩边、委中、阳陵泉、悬钟。实施步骤:患者取卧位,于患侧臀部明确梨状肌肌腹(即为坐骨以上),使用拇指指尖深按肌腹,阳性反应点即为阿是穴(为指尖按压至条索状隆起最疼硬节点)。常规消毒按压穴位,用毫针(0.3 mm×75 mm)由浅入深直刺,摇动针柄逐步深入,深刺至骨部,在骨膜处作上下捣动,如刮骨状,随即针尖朝向阿是穴,运用捻转补泻法分别在阿是穴左右旁开集梨状肌肌束上各l 寸处斜刺一针,深度尽可能与正中针保持一致,针感以患者自感局部酸胀感并向整个臀部扩散为准。其余各穴位直刺捻转得气后,使用电针仪(苏州医疗用品厂有限公司,型号:SDZ-Ⅱ)疏密波通电25 min,强度以患者感觉舒适为宜,1 次/d,连续治疗5 次为1 个疗程,疗程期间休息2 d,治疗2 个疗程后作疗效评估。对照组患者行常规针刺治疗。取穴:阿是穴、环跳、居髎、秩边、委中、阳陵泉及悬钟。穴位常规消毒,选取适合的一次性针灸针垂直进针,得气后,行平补平泻法(尽可能使针感向下辐射至小腿),使用电针仪疏密波通电25 min,强度以患者感觉舒适为宜。1 次/d,连续治疗5 次为1 个疗程,疗程期间休息2 d,治疗2 个疗程后作疗效评估。

1.3 观察指标①比较两组患者视觉模拟量表(VAS)疼痛评分。于治疗前后采用VAS[9]评价患者疼痛程度,总分为10 分,0 分为无痛,1~3 分为轻度疼痛,4~6 分为中度疼痛,7~10 分为重度疼痛,分数越高则疼痛越严重。②比较两组患者临床症状评分。参考《中药新药临床研究指导原则》[10]拟定临床症状评分表,该表包括疼痛、压痛、下肢放射痛、跛行、梨状肌紧张实验及影响睡眠6项条目,以非常明显(3 分)、明显(2 分)、偶发(1 分)及无(0 分)评分,分数越高代表临床症状越严重。③比较两组患者Oswestry 功能障碍指数(ODI)评分。于治疗前后采用ODI 评分[11]评价功能障碍程度,总分为50分,评分越高代表功能障碍越严重。④比较两组患者临床疗效。参考《中药新药临床研究指导原则》进行判定,治疗指数=(治疗前积分- 治疗后积分) / 治疗前积分×100%,痊愈:治疗指数≥76%;显效:51%≤治疗指数<76%;有效:25%≤治疗指数<51%;无效:治疗指数<25%[12]。(痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%=总有效率。

1.4 统计学分析采用SPSS 22.0 系统处理数据。计数资料以[例(%)]表示,组间比较采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验;计量资料以()表示,组间和组内的比较采用t检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

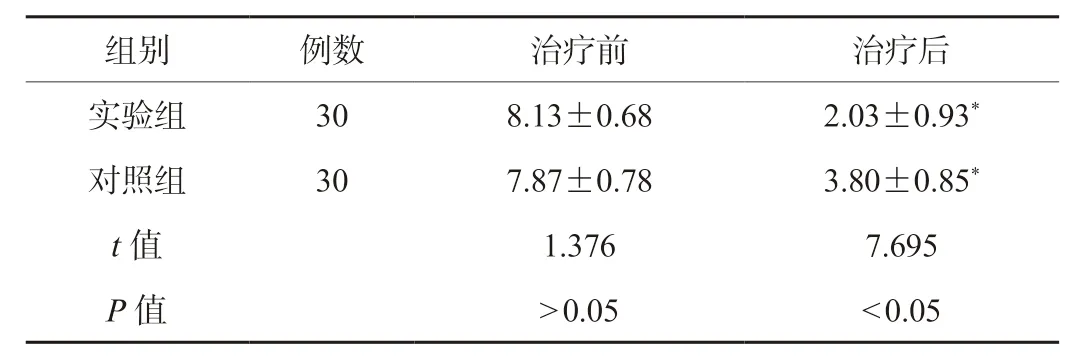

2.1 两组患者VAS 疼痛评分比较两组患者治疗前VAS疼痛评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者VAS 疼痛评分低于治疗前,且实验组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者VAS 疼痛评分比较(分,)

表1 两组患者VAS 疼痛评分比较(分,)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05。VAS:视觉模拟量表。

组别 例数 治疗前 治疗后实验组 30 8.13±0.68 2.03±0.93*对照组 30 7.87±0.78 3.80±0.85*t 值 1.376 7.695 P 值 >0.05 <0.05

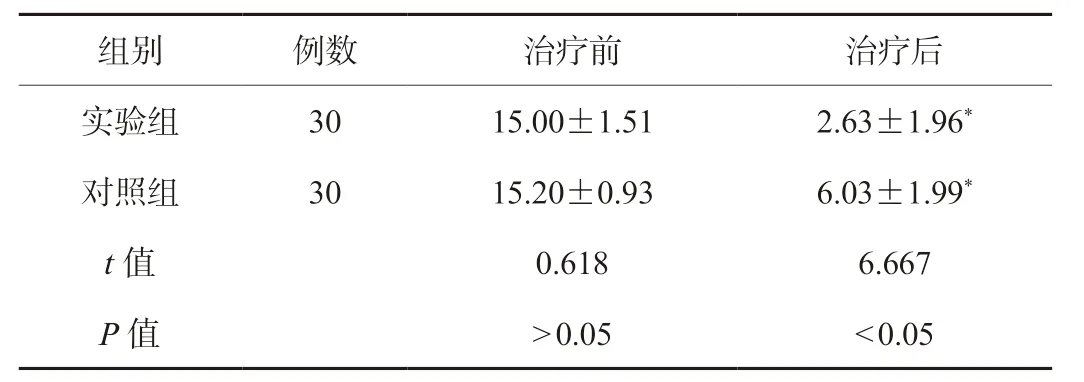

2.2 两组患者临床症状评分比较两组患者治疗前临床症状评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者临床症状评分低于治疗前,且实验组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者临床症状评分比较(分,)

表2 两组患者临床症状评分比较(分,)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05。

组别 例数 治疗前 治疗后实验组 30 15.00±1.51 2.63±1.96*对照组 30 15.20±0.93 6.03±1.99*t 值 0.618 6.667 P 值 >0.05 <0.05

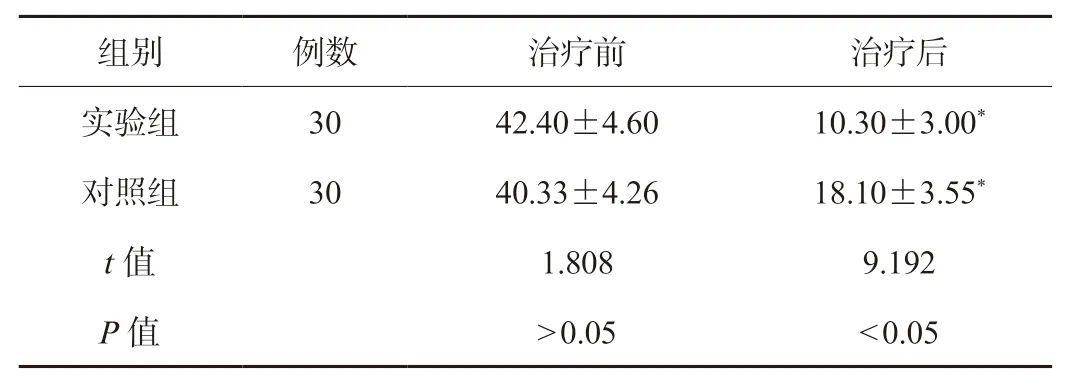

2.3 两组患者ODI 评分比较两组患者治疗前ODI 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者ODI 评分低于治疗前,且实验组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者ODI 评分比较(分,)

表3 两组患者ODI 评分比较(分,)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05。ODI:Oswestry 功能障碍指数。

组别 例数 治疗前 治疗后实验组 30 42.40±4.60 10.30±3.00*对照组 30 40.33±4.26 18.10±3.55*t 值 1.808 9.192 P 值 >0.05 <0.05

2.4 两组患者临床疗效比较实验组患者整体疗效优于对照组,总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者临床疗效比较[例(%)]

3 讨论

梨状肌位于小骨盆后壁,起点为骶骨前面骶前孔外侧,止于股骨大转子处。梨状肌功能为舒张时使大腿外旋外展,收缩可使骨盆后倾[13]。由于解剖部位关系,坐骨神经多从梨状肌下孔或梨状肌内穿过。梨状肌综合征多数是因炎症反应引起,包括梨状肌受损、水肿及充血等,刺激卡压该区域的坐骨神经,从而引起患侧臀腿部酸胀伴放射性疼痛。祖国医学认为该病归属“痹症”“臀股风”“臀部筋脉受损”范畴,多由于感受风寒湿邪,或跌闪造成经络气血瘀阻所致[14]。针刺为祖国医学的瑰宝,是我国特有的民族医疗方法,具有疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪、消炎止痛的作用。依据经脉所过、主治所及,并遵循针灸近部的原则取穴,梨状肌位于臀部深层,选取肌腹上局部硬结点阿是穴,实验组采用“齐刺加短刺”方法治疗梨状肌综合征,《灵枢·官针》云:“齐刺者,直入一,傍入二……,或曰三刺……治痹气小深者也”,该针法属于十二刺之一,在病变最疼部位阳性反应硬结正中直刺一针,然后其左右旁开1 寸处各斜刺一针,可见齐刺治疗法对于部位深、范围窄的病变处有突出的治疗效果[15]。《灵枢·官针》云:“短刺者,刺骨痹,稍摇而深之致针骨,所以上下摩骨也。”短刺针法为深刺至骨,在骨膜上捣动刮骨。本研究运用齐刺法配合短刺,三针齐下,集中作用于病变的梨状肌硬结处,再深入至骨面使针感加强,从而达到解痉及修复肌肉的作用,使疗效直达病所。《灵枢·经脉》云:“其支者,别起外辅骨,上走髀……后者结于尻。”由此可看出足少阳经的分支沿行和梨状肌起止部位一致,其疼痛主要从臀部向下辐射至脚部,与膀胱经循行相符合,故取穴为足太阳膀胱经、足少阳胆经上的腧穴[16]。本研究结果显示,两组患者治疗后VAS 疼痛评分低于治疗前,且实验组低于对照组。这说明“齐刺加短刺”法治疗梨状肌综合征对疼痛的缓解更明显;治疗后两组患者ODI 评分低于治疗前,实验组低于对照组,说明“齐刺加短刺”法治疗梨状肌综合征可更好地改善患者的功能障碍情况。

另外,本研究显示,两组患者治疗后的临床症状评分低于治疗前,且实验组低于对照组;实验组患者整体疗效优于对照组,总有效率高于对照组。分析原因,毫针“齐刺加短刺”法选取的环跳位于臀部梨状肌处,是胆经及膀胱经交会穴;秩边、居髎分别为足太阳、足少阳经上的穴位,均位于臀部,针刺上述穴位可以更好地疏通患侧臀局部经络气血;筋会阳陵泉,故选取阳陵泉舒筋利节、通络止痛;委中为太阳经之合穴及下合穴,悬钟为少阳经之穴,八会穴之髓会,以上诸穴相配使太阳经、少阳经得以活血通络、消炎止痛。在中医理论的指导下,针灸治疗的主要机制是应用经络理论,沿经络选穴后再对患者进行针灸治疗[17]。遵循“以痛治病”和“循经取穴”的基本原则,缓解肌肉疼痛,有利于继发性肌肉痉挛自然消失,提高止痛效果;另外,电针在增强组织代谢的同时,可改善气血循环,改善炎症引起的水肿和疼痛,缓解神经卡压,疗效优于传统针灸[18-19]。

综上所述,毫针“齐刺加短刺”法治疗梨状肌综合征效果显著,能够改善患者疼痛程度、临床症状及功能障碍。