山姜属二苯基庚烷类化合物及其生物活性研究进展

李承哲,彭成,周勤梅,3,刘菲▲,熊亮▲

(1.成都中医药大学 药学院 西南特色中药资源国家重点实验室,四川 成都 611137;2.成都中医药大学 西南特色药材创新药物成分研究所,四川 成都 611137;3.成都中医药大学 中医药创新研究院,四川 成都 611137)

山姜属(Alpinia),多年生草本,属于姜科(Zingiberaceae)植物,主要分布于亚洲热带地区,全球有 250 余种,我国有 46 种,主要分布于广东、广西、云南、海南、福建等东南和西南省份[1]。山姜属药用植物资源丰富,有高良姜、益智、草豆蔻等[2]。有关山姜属中药的化学研究表明,山姜属主要含有二苯基庚烷、黄酮、挥发油等成分,且二苯基庚烷类相较于其他类型成分种类和含量均较为丰富[3]。此外,国内外研究发现,二苯基庚烷类化合物具有良好的生物活性,作为现代药物与食品的主要组成部分,具有很好的开发潜力[4]。近年来国内外学者对山姜属中的二苯基庚烷类成分进行了深入研究,发现这类化学成分在抗肿瘤、抗氧化、抗炎、抗菌、抗病毒、降血糖以及神经保护等方面表现出较好的药理活性[5]。笔者查阅国内外相关文献,对近年来从山姜属中分离鉴定出的二苯基庚烷类成分的化学结构和生物活性进行简要梳理总结,为进一步开发研究山姜属二苯基庚烷类成分整理思路,提供启发。

1 二苯基庚烷类化学成分

二苯基庚烷(diarylheptanoid),是一类具有1,7-二取代苯基并以庚烷为骨架结构的化合物。根据其直链状或双苯基连接成的环状结构可归纳分为链型二苯基庚烷和大环型二苯基庚烷两大类。链状二苯基庚烷根据其烷烃结构上的七个碳是否处于氧环上,可进一步分类为无环直链二苯基庚烷类和环氧二苯基庚烷类化合物。环氧二苯基庚烷类化合物大多于庚烷链上的1位和5位或3位和6位之间存在氧桥,进而在链上形成吡喃或呋喃环结构。类黄酮类(如查尔酮、黄烷酮)部分也可以连接到C-5或C-7的二苯基庚烷骨架上[6]。二苯基庚烷类合物通过分子内环化、聚合与不同官能团的偶联和杂化而显示出巨大的结构多样性而且具有广泛的生物活性,目前已从二苯基庚烷中分离鉴定出140多个化合物,包括链型二苯基庚烷和二苯基庚烷二聚体等,结构丰富多样。

1.1 链型二苯基庚烷类

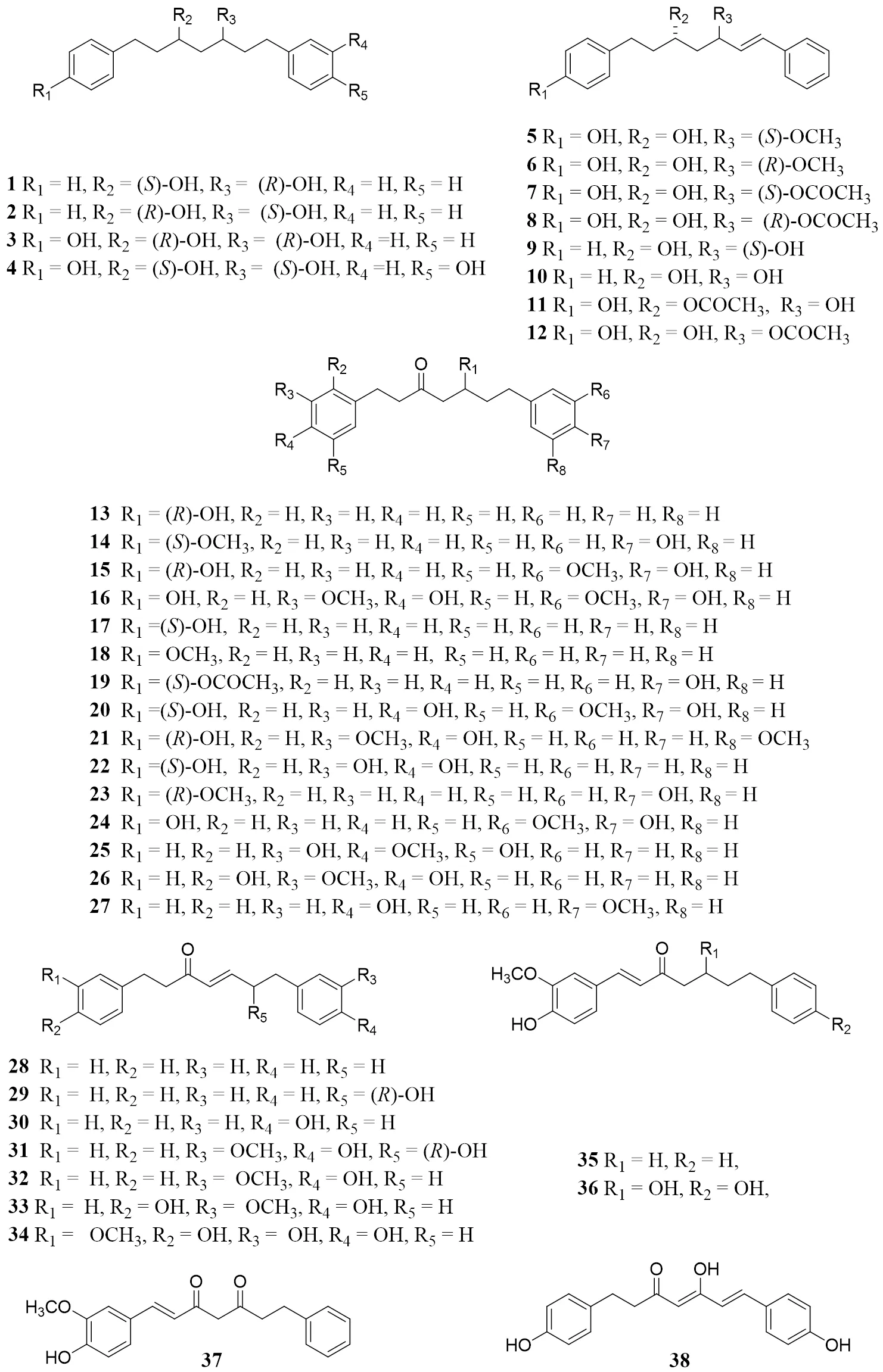

1.1.1 无环直链二苯基庚烷类

无环直链二苯基庚烷类为链型二苯基庚烷中较为简单一类,主要在其碳骨架的庚烷链上的C-3和C-5有出现羟基化和乙酰基化,苯基上C-3和C-4位多有羟基、甲氧基取代。目前国内外研究者从山姜属中鉴定出30多个无环二苯基庚烷类化合物(化合物1-38,化合物名称、植物来源见表1,化合物结构见图1)。

图1 山姜属中的无环直链二苯基庚烷类化合物

表1 山姜属中的无环直链二苯基庚烷类化合物一览表

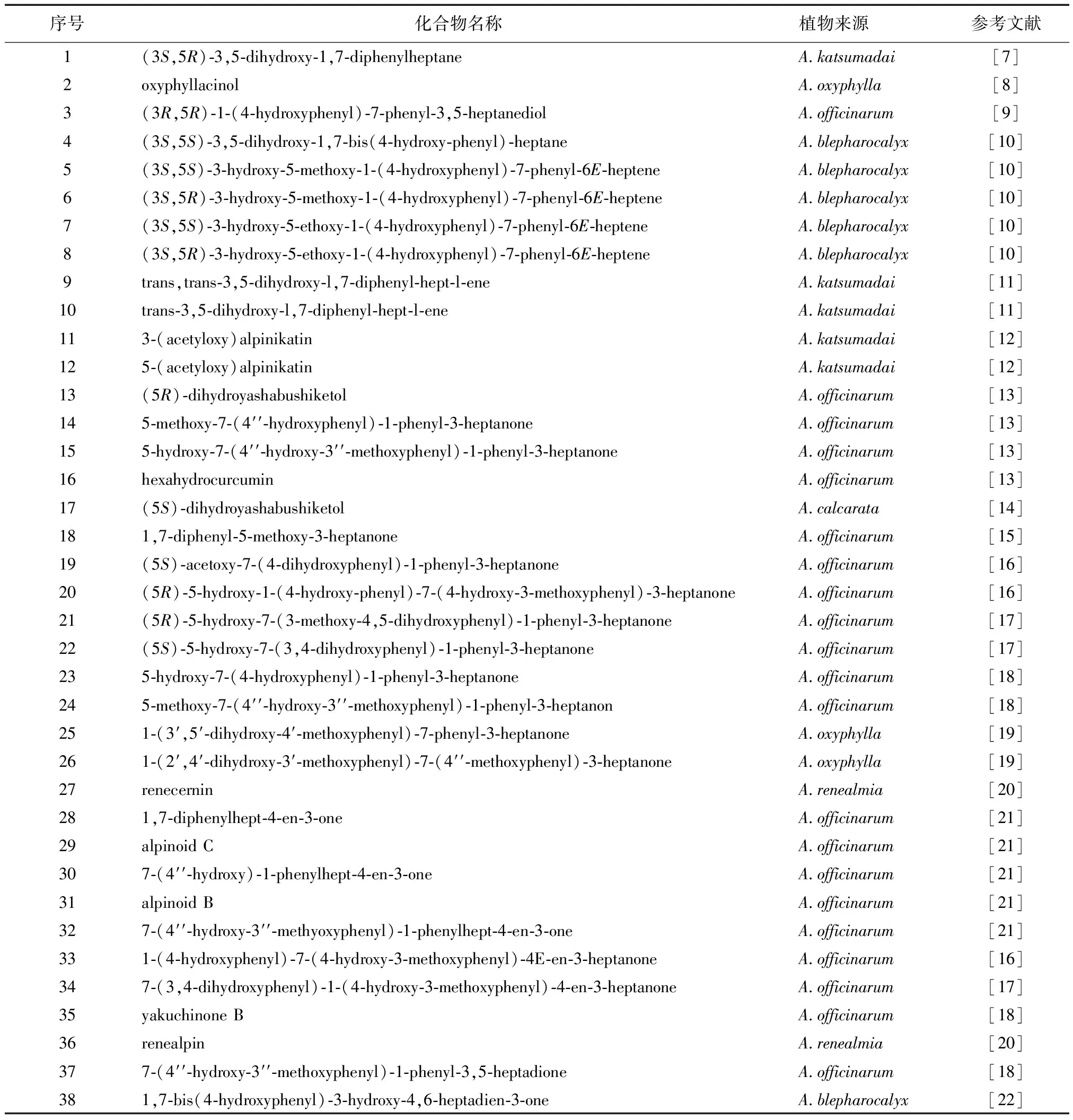

1.1.2 环氧二苯基庚烷类

该类化合物大多于庚烷链上的C-1和C-5或C-3位和C-6位存在氧桥,进而在链上形成吡喃或呋喃环结构。吡喃或呋喃环的C-2和C-3位常有羟基取代(化合物39-42)。此类化合物单体在山姜属内存在较少,且多来源于云南草寇(A.blepharocalyx)(名称以及植物来源见表2,结构式见图2)。

图2 山姜属中的环氧二苯基庚烷类化合物

1.2 二苯基庚烷聚合体类

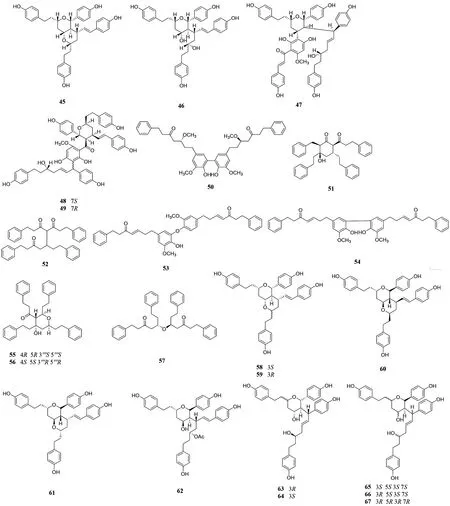

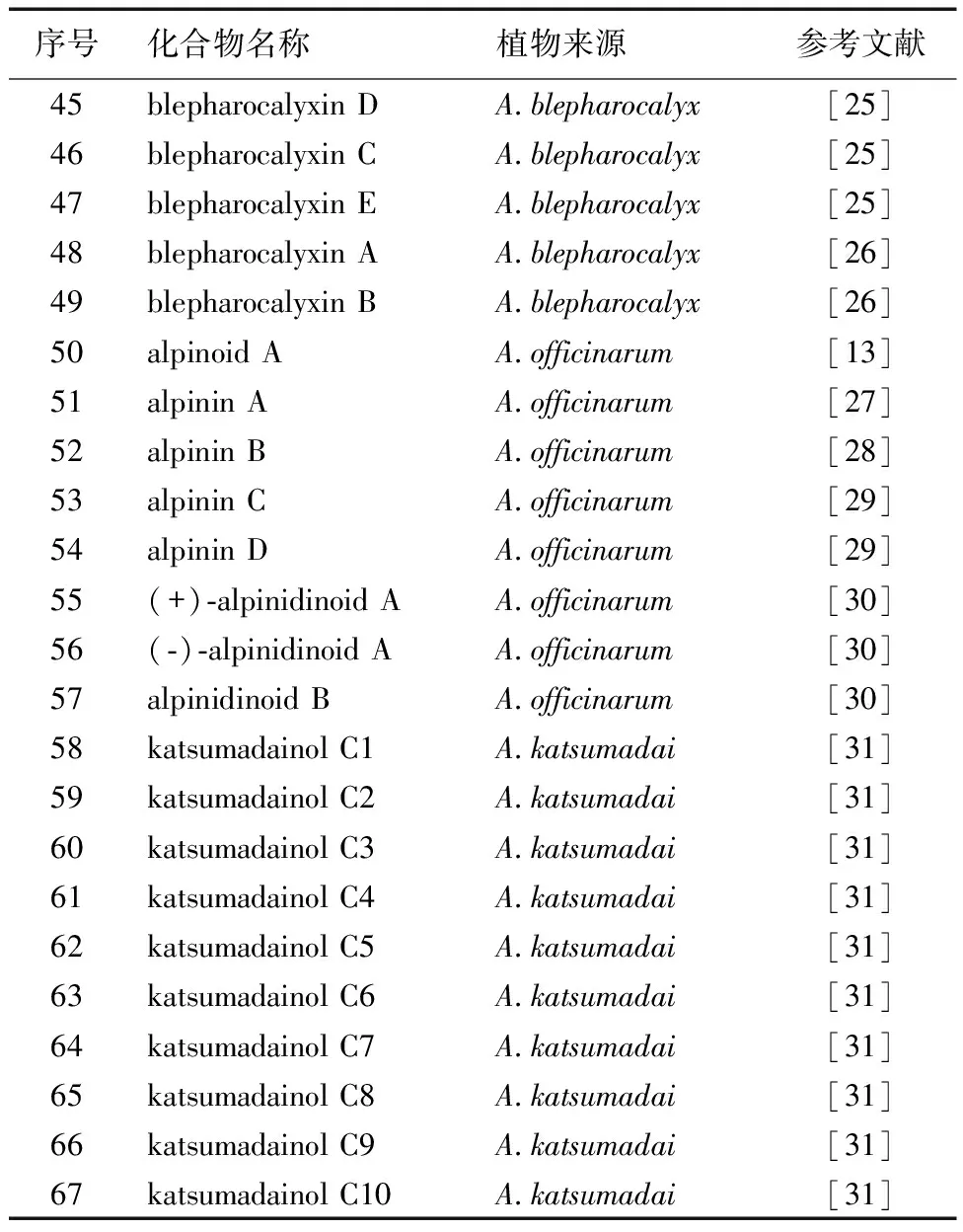

1.2.1 二苯基庚烷二聚体和三聚体

目前报道的山姜属中二苯基庚烷二聚体与三聚体主要以线型二苯基庚烷为主要组成部分,并可进一步分类为无环直链二苯基庚烷二聚体(化合物50-57)和无环直链-环氧二苯基庚烷二聚体(化合物45-49,58-67)。无环直链二苯基庚烷二聚体的聚合方式主要分为通过庚烷链上的碳原子相互聚合(化合物51-52)或通过氧桥连接(化合物55-57)、两个苯基之前通过氧桥相连接(化合物53)或通过彼此之间的碳原子相连接(化合物50和54)三种聚合方式。无环直链-环氧二苯基庚烷二聚体的聚合方式主要是通过环氧二苯基庚烷上的吡喃环上的碳原子或羟基与另一部分的二苯基庚烷的直链上的碳原子或羟基连接而成(化合物45-49,58-67)。截至目前,从山姜属中共分离鉴定得到22个此种类型二聚体和三聚体 (名称见表3,结构式见图3)。

图3 山姜属中的二苯基庚烷二聚体和三聚体

表3 山姜属中的二苯基庚烷二聚体和三聚体类化合物一览表

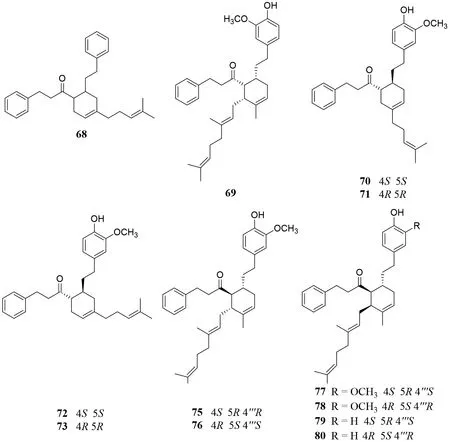

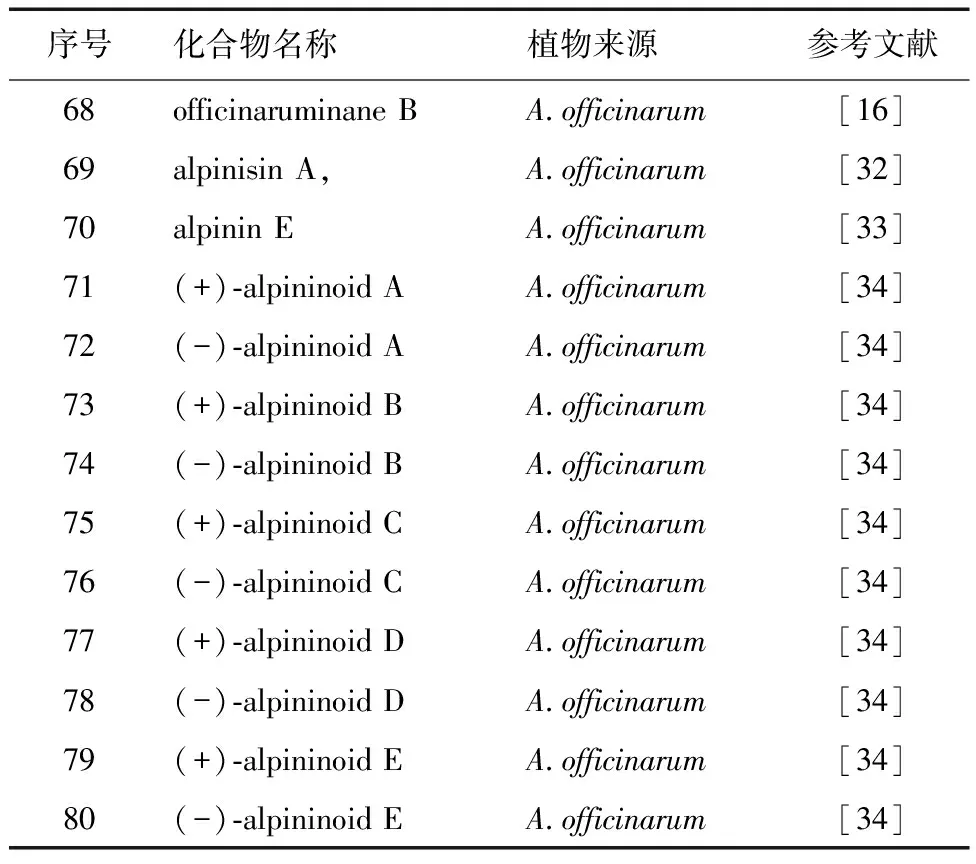

1.2.2 二苯基庚烷-单萜/倍半萜聚合体

二苯基庚烷与萜类化合物的二聚体目前仅在高良姜中有报道(名称见表4,结构式见图4)。具有特征性的环己烯基序。其骨架可能是由二苯基庚烷单元和单萜或倍半萜部分通过关键的[4+2]环加成结合而成。作为前体的二苯基庚烷部分上的C-3和C-5之间的α-β不饱和酮在反应中起到亲烯体的作用,通过非立体选择性Diels-Alder环加成,C-4和C-5之间的双键与α-法尼烯或β-月桂烯的末端双键部分偶联成环。部分化合物偶联形成外消旋体(化合物71-80)。此类化合物来源于石油醚萃取物,极性较小。

图4 山姜属中的二苯基庚烷-单萜/倍半萜聚合体

表4 山姜属中的二苯基庚烷-单萜/倍半萜聚合体类化合物一览表

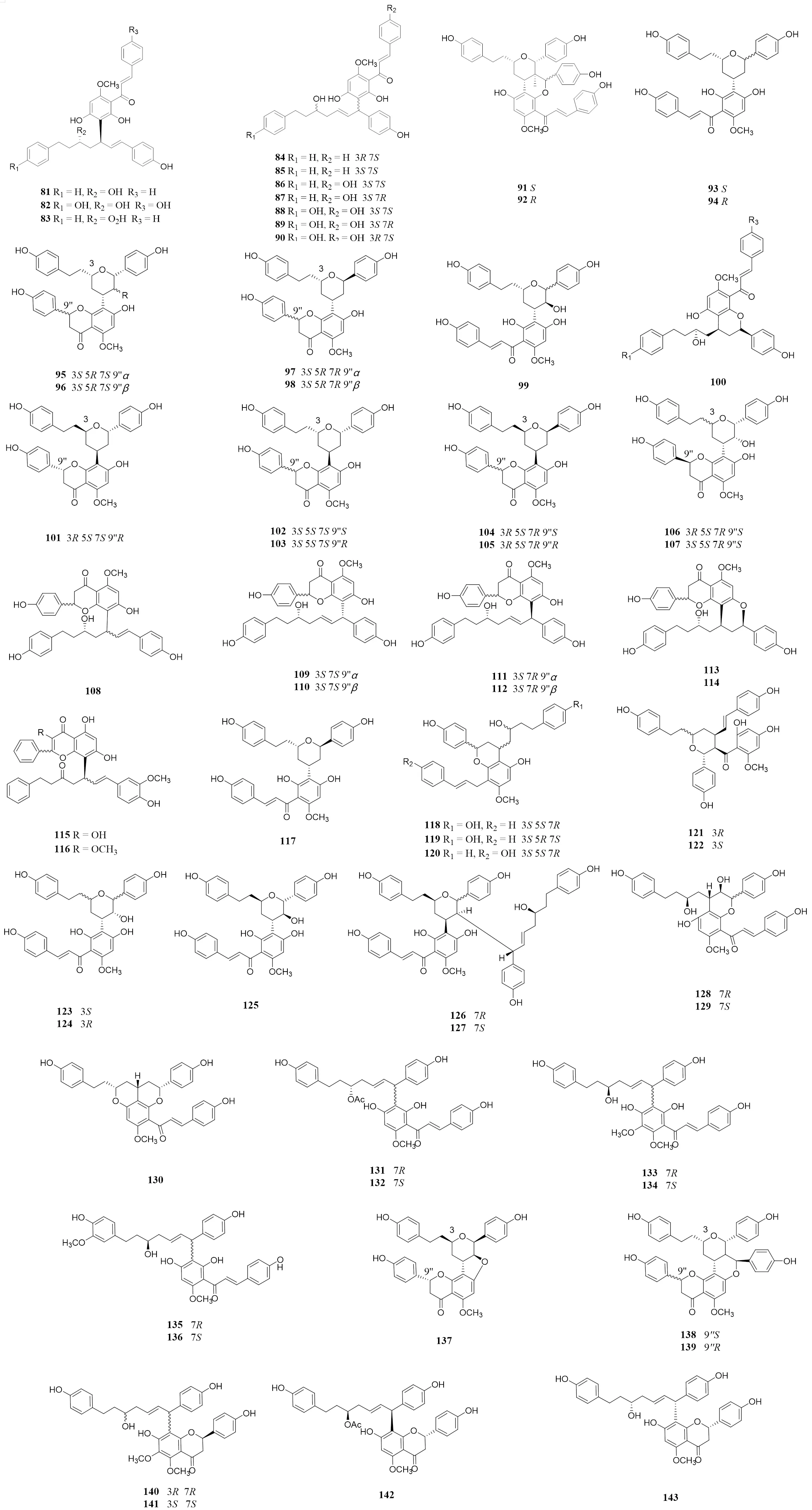

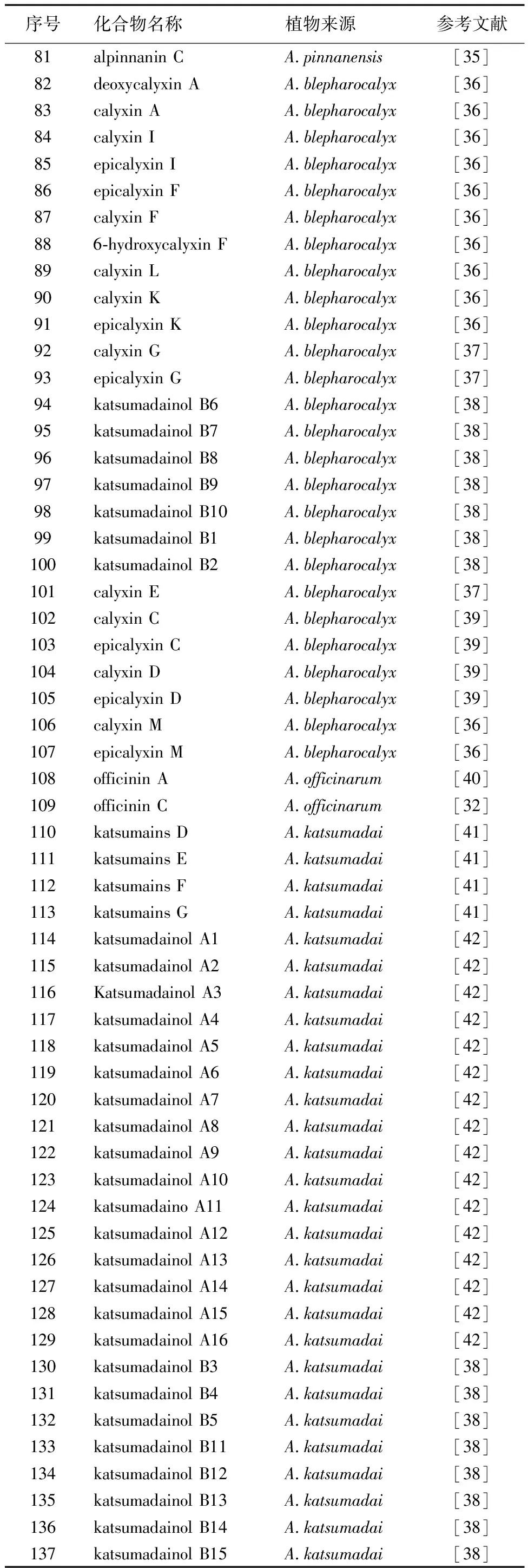

1.2.3 二苯基庚烷-黄烷酮/查尔酮聚合体

二苯基庚烷和黄酮类化合物为山姜属中的两种主要成分。目前研究发现山姜属内存在大量的二苯基庚烷-黄酮/查尔酮聚合体,尤以近五年报道居多。截至目前,共从山姜属中鉴定出此类化合物50余个(名称见表5,结构式见图5)。大致可分类为无环直链二苯基庚烷-查尔酮/黄烷酮聚合体和环氧二苯基庚烷-查尔酮/黄烷酮聚合体。无环直链二苯基庚烷-查尔酮/黄烷酮聚合体多数于二苯基庚烷链上C-1至C-3间与查尔酮或黄烷酮部分上的苯环C-5直接相连(化合物81-90,108-112,115-116,131-136,140-143),少部分与苯环上羟基连接形成吡喃环(化合物100,113-114)。环氧二苯基庚烷-查尔酮/黄烷酮聚合体在多数在四氢吡喃或四氢呋喃环的C-3位都有查耳酮或黄烷酮部分(化合物93-99,101-107,117-120,123-125),此类化合物部分在氧环的C-6处具有含氧的对羟基苄基,呈现较为新型的碳骨架结构(化合物91-92,121-122,138-139),另有少部分与吡喃环的C-5至C-6和苯环骈合,在碳骨架中呈现三元环结构(化合物91-92,137-139。此类化合物推测以二苯基庚烷链上C-5和C-7与黄酮或查尔酮上的苯环发生傅克烷基化反应聚合形成。其中化合物126和127为罕见的环氧二苯基庚烷-查尔酮-无环直链二苯基庚烷三聚体,其结构由环氧二苯基庚烷的四氢呋喃环的C-3连有查耳酮,四氢呋喃环的C-2又与无环直链二苯基庚烷C-1相连,形成复杂结构,推测其生物合成途径可能以无环直链二苯基庚烷脱氢后发生迈克尔加成反应,再经氢化合成。

图5 山姜属中的二苯基庚烷-黄酮/查尔酮聚合体

表5 山姜属中的二苯基庚烷-黄酮/查尔酮聚合体类化合物一览表

2 山姜属中二苯基庚烷类化合物的生物活性

2.1 抗肿瘤作用

Matsuda[49]等报道从高良姜的80%丙酮提取物中分离得到的二苯基庚烷类化合物可以显著抑制由茶碱诱导的大鼠B16黑素瘤4A5细胞黑素原生成,在对化合物构效关系的探讨中,推测C-3和C-5之间的烯醇式结构可能对黑素瘤细胞中黑素原的生成起到关键的抑制作用。Wang[43]等发现由二苯基庚烷类和黄酮类化合物的聚合体对肺癌细胞(NCI-H460)、人宫颈癌细胞(HeLa)、人肝癌细胞(SMMC-7721)和人结肠癌细胞(HCT-116)表现出中等及其以上的抗增殖活性。Katsuyoshi[35]等研究发现云南草寇中分离得到的二苯基庚烷类化合物可以有效抑制人纤维肉瘤细胞(HT-1080)和小鼠结肠癌细胞(26-L5)的增殖(化合物81)。An[17]等测试后发现从高良姜中分离得到的二苯基庚烷类化合物对人肝癌细胞(HepG2)、人乳腺癌细胞(MCF-7)和人神经癌细胞(SF-268)具有潜在的细胞毒性,IC50分别为6、7、10 μg/mL。在对了化合物的构效关系的推测过程中,认为化合物结构中庚烷链上的α,β不饱和酮部分可能对抗肿瘤活性起到关键作用,是抗肿瘤活性的主要药效基团,不饱和度或共轭体系的加大,以及两端苯环上的取代基增多都可能有助于活性的增强。Tabata[50]等对于研究了高良姜中二苯基庚烷类成分诱导神经母细胞瘤细胞系(IMR-32、SK-N-SH、NB-39)凋亡的药理作用及其机机制,研究发现,从高良姜中分离而得的两个二苯基庚烷类化合物可诱导细胞核收缩和碎裂,并激活Caspase-3和Caspase-9两个细胞凋亡蛋白促使细胞核萎缩以及破碎。流式细胞术分析显示诱导 S 期细胞周期停滞与增加的亚G1细胞群同时发生。此外,低浓度 (10-8mol/L)的化合物在NB-39细胞系中显著诱导了神经轴突分支。推测“C--O-C”键和C-9氧化形成的α,β-不饱和酮以及其二苯基庚烷单元上的甲氧基可能参与了该化合物的细胞毒活性。

2.2 抗氧化作用

Zhang[21]等人研究发现高良姜地上部分与主根部位含有相似的抗氧化活性物质,且主根部位的抗氧化能力高于地上部分。通过鉴定得出具有抗氧化能力的化合物为一种二苯基庚烷类(化合物21)。Bian[19]等发现从益智中分离得到的二苯基庚烷(化合物25-26)在DPPH实验中表现出有效的自由基清除作用,IC50在39.64-192.71 mg/mL范围内。推测苯环上的酚羟基基团可能对二苯基庚烷的抗氧化活性影响较大。

2.3 神经保护作用

Liu[34]等评估了所有分离得到的二苯基庚烷-单萜/倍半萜聚合体(化合物71-80)对MPP+(1-甲基-4-苯基吡啶)诱导的皮质神经元损伤的神经保护作用。与单独使用MPP+处理相比,当化合物浓度为16 μmol/L时,神经元细胞活力显着增加。而此类聚合体的前体测试浓度下均未显示出明显的神经保护活性,表明二苯基庚烷和单萜的聚合可能对神经保护活性至关重要。Liu[30]等发现从高良姜中分离得到的新型二聚二苯基庚烷类化合物(55-57)显著改善防止初级皮质神经元中的氧-葡萄糖剥夺和再氧合(OGD/R)损伤。此类化合物显著降低了cleaved-caspase-3的表达,并通过激活PI3K/AKT/mTOR信号通路实现神经保护作用。

2.4 抗炎活性

Kiuchi[45,46]等报道高良姜的根茎中含有抗前列腺素生物合成酶的有效抑制剂。其主要成分二苯基庚烷类被鉴定为活性化合物。这些抑制剂对白三烯生物合成的一种酶,即花生四烯酸5-脂氧合酶也有抑制活性。这是通过测试它们对RBL-1细胞制备的5-脂氧合酶的抑制作用来验证的。含有儿茶酚基团的二芳基庚烷类化合物对5-脂氧合酶的活性最强,而益智酮甲对抑制PG合成酶的活性最强。Lee[51]等报道6个高良姜二苯基庚烷类化合物抑制脂多糖诱导巨噬细胞 RAW 264.7的一氧化氮生成。在构效关系的讨论中,推测C-4处的双键基团此外或烯酮对抗炎活性可能很重要。两个苯基上的甲氧基和羟基对活性影响不大,但羟基甲基化会使活性降低。其抗炎机制可能与下调一氧化氮合酶(iNOS)蛋白和相关mRNA的表达有关。Yadav[52]等的研究进一步发现从高良姜分离得到的二苯基庚烷化合物通过抑制NF-κB活化和 p44/42 MAPK 的磷酸化来抑制脂多糖诱导的巨噬细胞 RAW 264.7中一氧化氮、白介素-1β(IL-1β )和肿瘤坏死因子-α(TNF-α )等炎症因子的产生以及iNOS和 环氧合酶(COX-2 )的基因表达。Honmore[53]等用从高良姜中分离得到的3个二苯基庚烷和2个黄酮分别对角叉菜胶诱导的大鼠足趾肿胀进行干预,发现二苯基庚烷化合物高良姜素能显著抑制注射角叉菜胶3-5 h后大鼠足趾肿胀度,此外,分子对接研究表明这些化合物对 COX-2 活性位点具有亲和力,可作为选择性 COX-2抑制剂进一步探索。

2.5 降血糖作用

Zhang[44]等发现从草豆蔻中分离得到的大多数二苯基庚烷-查尔酮聚合体(化合物114-137)对α-葡萄糖苷酶和PTP1B具有双重抑制作用,所有化合物对α-葡萄糖苷酶均有明显的抑制作用,其IC50值为2.9-29.5 μmol/L,是阿卡波糖的6-59倍(IC50为170.9 μmol/L)。此外,发现从中分离得到的二苯基庚烷二聚体也具有相似的作用[31]。推测在 C-6 位具有对羟基苄基的二芳基庚烷-黄烷酮杂化物可能为一类有前途的多靶点抗糖尿病药物。

2.6 其他药理活性

山姜属二苯基庚烷还具有止呕、抗血小板聚集等药理活性。Tian[48]等报道二苯基庚烷类化合物可显著抑制硫酸铜诱导的小鸡呕吐。其中作用最强的化合物在20 mg/kg时呕吐抑制率达71.0%。Fan[15]等报道从高良姜中分离鉴定得到3种二苯基庚烷类化合物,其中化合物18测得其对血小板活化因子(PAF)结合拮抗活性IC50为1.6 mol/L。

3 讨论和结论

作为姜科中植物资源种类最多,资源最为丰富的一个属,山姜属有很大的研究价值,二苯基庚烷类化合物作为山姜属药用植物主要的活性成分中的一个类别,在早期生物活性研究中,国内外学者发现其对肿瘤细胞具有明显的细胞毒活性。近年来在这类成分中发现大量结构新颖的二苯基庚烷化合物,如从高良姜中分离所得的二苯基庚烷-黄酮类聚合体成分,并发掘了如神经保护、降血糖、抗氧化等新的药理活性,引起了国内外研究者的广泛兴趣。虽然该属贡献了多种具有生物活性的二苯基庚烷类化合物,但其药理活性研究仅停留在量大的已知化合物和粗提物上,对结构新颖的化合物的药理活性研究不够深入,大多仅停留在细胞活性层面的筛选。同时,对于部分结构复杂的二苯基庚烷类化合物,其支链上手性碳原子构型的确定是难点。因此,学界应重视对山姜属中的二苯基庚烷的化学成分和药理活性的进一步研究,尤其应以其中结构复杂的二苯基庚烷-黄酮类聚合体为切入点,进一步探索推断其生物合成途径,并寻找合适的药理病理模型研究其降血糖的作用靶点,讨论其结构或者构型对药理活性的影响,增加结构新颖且具有生物活性的新颖化合物数目。在面对构型确定的挑战时,研究者可以综合应用多种波谱解析技术手段以及化学转换技术确定柔性片段的构型,如改良Mosher法等,最终发掘二苯庚烷类成分潜在的食品和医药方面的应用价值,为山姜属药用植物的研究开拓新的思路与方法。