腕踝针辅助治疗癌性疼痛有效性及安全性的Meta分析

楚鑫,蒋运兰▲,李洁,唐可欣,吴晨曦,王洁,吕美玲

(1 成都中医药大学附属医院,四川 成都 610075;2成都中医药大学 护理学院,四川 成都 610072)

研究显示,截至2020年全球新发恶性肿瘤约1 930万例[1,2]。其中,超过70%的患者正在忍受着癌性疼痛,约50%的癌性疼痛无法得到完全控制[3],癌性疼痛被称为继体温、脉搏、呼吸、心率、血压后的第六大人体生命体征[4]。既往研究指出,癌性疼痛可出现在癌症治疗的各阶段,晚期癌症的急性癌痛发生率可达80%,严重影响患者的生存质量[5]。有效控制癌性疼痛是癌症姑息治疗的重要组成部分。癌痛治疗首选方式为三阶梯药物镇痛法,但镇痛药物的长期大量使用将致使患者药物依赖性、成瘾性的产生和发生不良反应。寻找有效辅助或替代疗法是解决上述问题的关键。国内外癌症相关诊疗指南均指出,对癌痛患者给予针刺等非药物干预手段,可更好控制疼痛[6]。中医认为,癌性疼痛的病机主要为气滞血瘀导致的“不通则痛”和脏腑经络失养导致的“不荣则痛”[7]。作为微针疗法之一,腕踝针对皮下浅表层进行刺激,使针感“气至病所”,调气血、调经络,促使患者气血运行通畅,起到通其不通、荣所不荣的作用,从而在一定程度上缓解患者疼痛[8]。目前有较多临床研究对腕踝针辅助治疗癌性疼痛进行了疗效及安全性评价,但相关研究质量参差不齐,部分研究结果尚不一致。基于此,本文对腕踝针辅助干预癌性疼痛的有效性及安全性进行系统评价,以期为腕踝针治疗癌性疼痛的临床应用及进一步研究提供循证依据。

1 资料与方法

1.1 文献纳入与排除标准

1.1.1 纳入标准

①随机对照试验(RCT);②诊断为恶性肿瘤同时伴疼痛患者;③干预措施:对照组采用药物止痛法;试验组在对照组的基础上加用腕踝针辅助治疗;④结局指标:镇痛有效率;疼痛强度评分,包括数字化评估量表法(NRS评分)、疼痛视觉模拟量表(VAS评分);镇痛起效时间和持续时间;爆发痛次数;生活质量,包括卡式(KPS)评分、欧洲癌症研究和治疗组织生存品质核心问卷(EORTC QLQ-C30);不良反应。

1.1.2 排除标准

①数据不全或无法获取全文的文献;②病例报告、文摘、综述、动物实验等;③非中英文文献;④重复发表。

1.2 检索策略

检索知网、维普、万方、CBM、PubMed、Web of Science、EMbase和The Cochrane Library数据库中关于腕踝针辅助治疗癌性疼痛的RCT。时限为从建库至2022年11月26日。中文检索式为:腕踝针AND(癌痛OR癌性疼痛OR癌症疼痛OR癌因性疼痛);英文检索式为:(wrist-ankle acupuncture OR Wrist-Ankle Acupuncture method)AND (cancer pain OR cancerous pain OR carcinomatous pain)。

1.3 文献筛选和数据提取

由2名研究生独立对文献进行阅读、筛选并提取相关资料,再交叉核对,出现争议时,通过协商讨论或者咨询第三方解决。2名研究生均具备文献筛选和数据提取能力,并接受复旦大学JBI循证护理中心相关课程培训且考核通过。提取内容为①纳入研究的基本信息:第一作者、文献发表时间、样本量(例)等;②患者年龄、疾病类型、相关措施等;③相关结局指标

1.4 偏倚风险评价

纳入研究的方法学质量由两名评价员通过《Cochrane系统评价员手册》5.1.0中RCT偏倚风险评价标准来评定,并通过Review Manager 5.4软件生成偏倚风险评价图。

1.5 统计分析

采用RevMan 5.4.1和Stata17.0软件进行统计分析。使用比值比(odds ratio,OR)及其95%可信区间(confidence interval,CI)来表示二分类变量;均数差(mean difference,MD)及其95%CI则表示连续性变量。异质性分析采用卡方检验,组间同质性(P≥0.1,I2<50%)采用固定效应模型;而异质性(P<0.1,I2≥50%)则采用随机效应模型并通过亚组分析或敏感性分析探讨其异质来源。对纳入研究最多的结局指标使用漏斗图、Egger、Begg检验来进行发表偏倚分析。

2 结果

2.1 文献检索结果

初步检索出有关文献186篇。经逐层筛选后,最终纳入22篇中文文献。文献具体筛选流程图见图1。

图1 文献筛选流程图

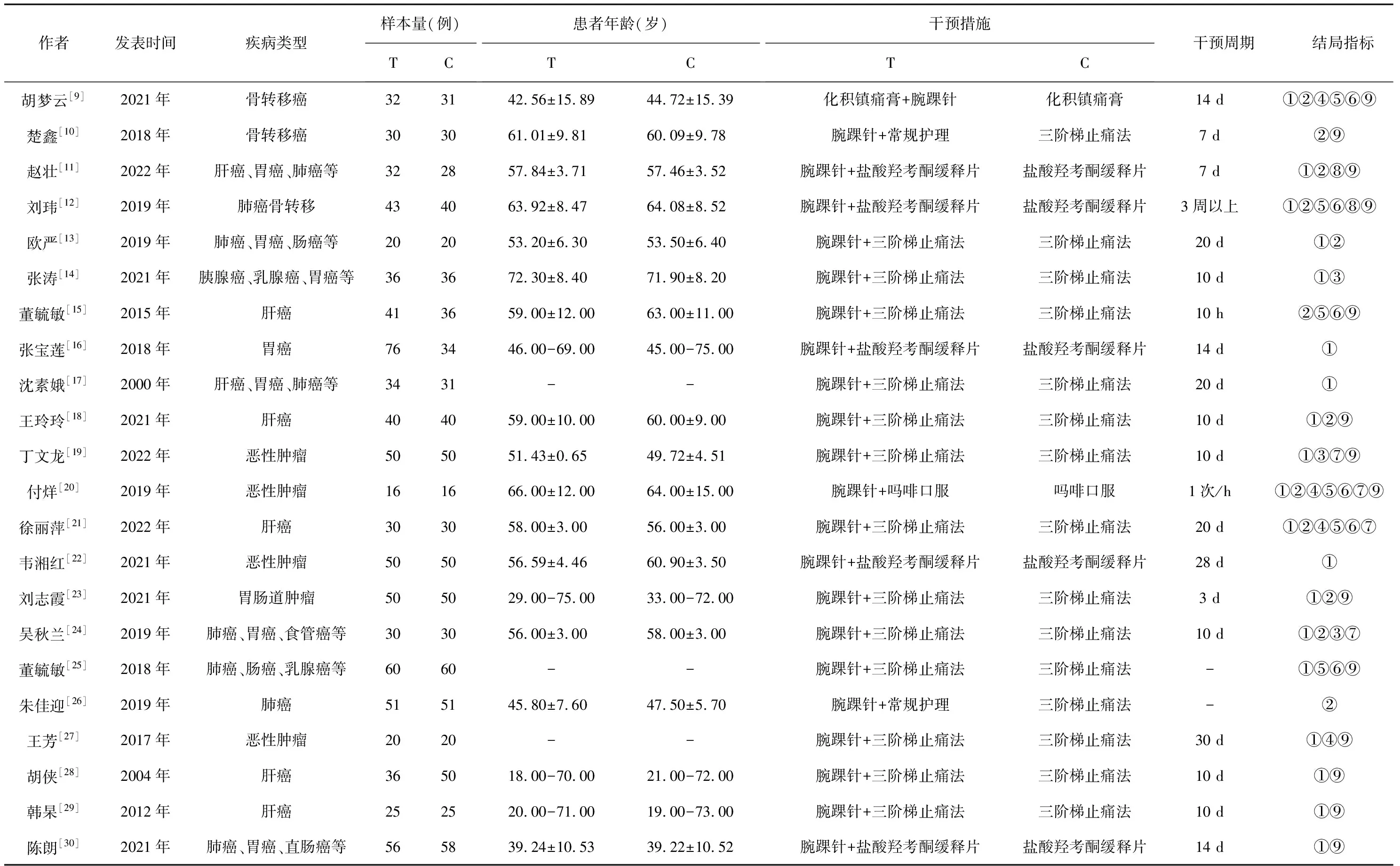

2.2 纳入文献的基本特征

纳入文献共涉及1 674名癌性疼痛患者,对照组816名,试验组858名。文献发表时间为2000-2022年,近5年的发表有18篇。干预措施对照组均为药物止痛法,试验组均为药物止痛法联合腕踝针。文献基本特征见表1。

表1 纳入文献的基本特征

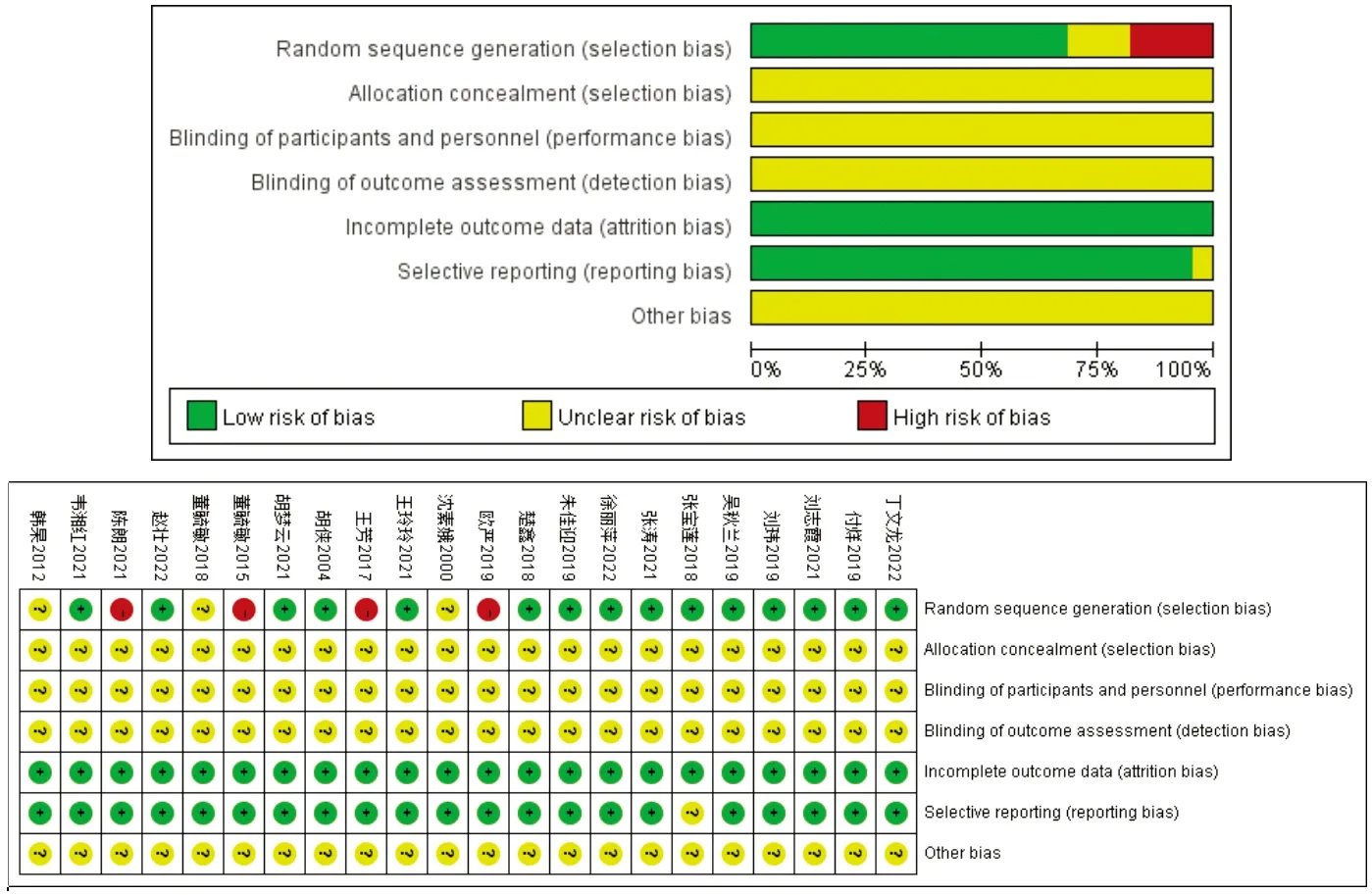

2.3 偏倚风险评价结果

偏倚风险评价结果见图2。

图2 纳入文献的偏倚风险评价

2.4 Meta分析结果

2.4.1 镇痛总疗效

有19项[9,11-14,16-25,27-30]研究报告了腕踝针辅助治疗癌性疼痛的镇痛总疗效,各研究间具有良好同质性(P=0.56,I2=0%),采用固定效应模型进行分析。结果显示:腕踝针辅助治疗癌性疼痛的镇痛总疗效优于单独使用药物止痛法。[OR=4.16,95%CI(2.93,5.92),P<0.000 01]。

2.4.2 疼痛强度评分

2.4.2.1 NRS评分

有12项[9-13,15,18,20,21,23,25-26]研究报告了腕踝针辅助治疗癌性疼痛的NRS评分,各研究间具有较大异质性(P<0.000 01,I2=97%),采用随机效应模型进行分析。结果显示:腕踝针辅助治疗癌性疼痛的NRS评分优于单独使用药物止痛法。[MD=-1.78,95%CI(-2.48,-1.08),P<0.000 01]。

2.4.2.2 VAS评分

有3项[14,19,24]研究报告了腕踝针辅助治疗癌性疼痛的VAS评分,各研究间具有较大异质性(P<0.000 1,I2=91%),采用随机效应模型进行分析。结果显示:腕踝针辅助治疗癌性疼痛的VAS评分优于单独使用药物止痛法[MD=-1.24,95%CI(-1.63,-0.85),P<0.000 01]。

2.4.3 镇痛起效时间和持续时间

有6项[9,12,15,20,21,25]研究报告了腕踝针辅助治疗癌性疼痛的镇痛起效时间和持续时间,各研究间具有较大异质性(P<0.000 01,I2=98%和P<0.000 01,I2=94%),采用随机效应模型进行分析。结果显示:腕踝针辅助治疗癌性疼痛的起效时间快于单独使用药物止痛法[MD=24.67,95%CI(13.93,35.41),P<0.000 01]。腕踝针辅助治疗癌性疼痛的持续时间长于单独使用药物止痛法[MD=3.90,95%CI(2.04,5.77),P<0.000 1]。

2.4.4 爆发痛次数

有4项[19-21,24]研究报告了腕踝针辅助治疗癌性疼痛对爆发痛次数的影响,各研究间具有较大异质性(P<0.000 01,I2=98%),采用随机效应模型进行分析。结果显示:腕踝针辅助治疗癌性疼痛的爆发痛次数少于单独使用药物止痛法[MD=-1.63,95%CI(-3.17,-0.09),P<0.000 01]。

2.4.5 生活质量

2.4.5.1 EORTC QLQ-C30得分

有2项[11,12]研究报告了腕踝针辅助治疗癌性疼痛对EORTC QLQ-C30得分的影响,各研究间具有良好同质性(P=0.01,I2=0%),采用固定效应模型进行分析。结果显示:腕踝针辅助治疗癌性疼痛与单独使用药物止痛法相比,对患者的EORTC QLQ-C30评分有明显改善[MD=8.99,95%CI(6.00,11.98),P<0.000 01]。

2.4.5.2 KPS评分

有4项[9,20,21,27]研究报告了腕踝针辅助治疗癌性疼痛对KPS得分的影响,各研究间具有一定异质性(P=0.02,I2=69%),采用随机效应模型进行分析。结果显示:腕踝针辅助治疗癌性疼痛与单独使用药物止痛法相比,对患者的KPS得分有明显改善[MD=17.34,95%CI(11.06,23.62),P<0.000 01]。

2.4.6 不良反应

2.4.6.1 恶心呕吐

有4项[10,18,20,23]研究报告了腕踝针辅助治疗癌性疼痛对恶心呕吐的影响,各研究间具有同质性(P=0.95,I2=0%),采用固定效应模型进行分析。结果显示:腕踝针辅助治疗癌性疼痛与单独使用药物止痛法相比,对患者的恶心呕吐情况有明显改善[MD=0.36,95%CI(0.18,0.72),P=0.04]。

2.4.6.2 头晕

有5项[10,18,20,23,30]研究报告了腕踝针辅助治疗癌性疼痛对头晕的影响,各研究间具有同质性(P=0.75,I2=0%),采用固定效应模型进行分析。结果显示:腕踝针辅助治疗癌性疼痛与单独使用药物止痛法相比,对患者的头晕情况有明显改善[MD=0.33,95%CI(0.14,0.78),P=0.01]。

2.4.6.3 便秘

有5项[10,18,20,23,30]研究报告了腕踝针辅助治疗癌性疼痛对便秘的影响,各研究间具有同质性(P=0.99,I2=0%),采用固定效应模型进行分析。结果显示:腕踝针辅助治疗癌性疼痛与单独使用药物止痛法相比,对患者的便秘情况有明显改善[MD=0.32,95%CI(0.12,0.84),P=0.02]。

2.4.6.4 嗜睡

有3项[10,18,20]研究报告了腕踝针辅助治疗癌性疼痛对嗜睡的影响,各研究间具有同质性(P=0.93,I2=0%),采用固定效应模型进行分析。结果显示:腕踝针辅助治疗癌性疼痛与单独使用药物止痛法相比,对患者的嗜睡情况改善不明显[MD=0.37,95%CI(0.11,1.22),P=0.10]。

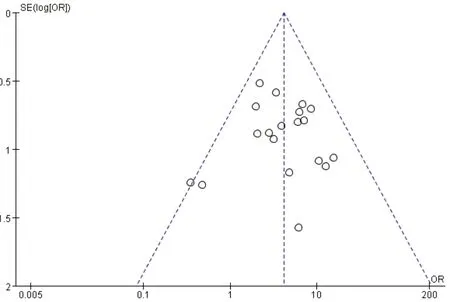

2.5 发表偏倚

患者镇痛总疗效的漏斗图分析显示为左右中心对称分布,发表偏倚可能性较小。见图3。经Egger和Begg检验分析,得到P值分别为0.938,0.889均大于0.05,提示纳入研究不存在发表偏倚。

图3 镇痛总疗效漏斗图

3 讨论

3.1 纳入研究的方法学质量评价

本研究共纳入22篇文献,纳入研究对象共1 674例。纳入的文献中有21篇[9-12,14-30]提到了随机分组,12篇[9-12,14,19-24,26]采用随机数字表法,1篇[16]采用抛硬币法,8篇[13,15,18,25,27-30]仅提到随机分组,但未描述具体的随机方法。22篇文献方法学质量等级为B级,纳入文献的方法学质量评价总体为中等。22篇文献在样本选择、可比性、结局方面达标,基线资料具有可比性。

3.2 纳入研究的异质性分析

本研究将癌性疼痛病人作为研究对象,对照组实施单纯药物止痛法,试验组在对照组的基础上实施腕踝针辅助治疗,在使用镇痛总疗效生活质量评分、恶心呕吐、头晕、便秘、嗜睡等疗效指标时,Meta分析结果显示无统计学异质性。但在使用镇痛起效时间和持续时间、爆发痛次数以及疼痛评分时,存在明显的统计学异质性。分析其原因,可能为以下几点:①纳入的原始研究中,单个研究的样本量太小,且研究对象样本量差异太大,最多为120例,最小为32例;②干预前疼痛评分存在差异;③随机方案未完善;④病人存在地区差异;⑤腕踝针干预的时间及方法存在差异;⑥研究对象样本量差异较大。

3.3 腕踝针治疗癌性疼痛的机制

腕踝针是由著名精神科专家张心曙教授所创立的一种针刺疗法,仅通过皮下浅刺腕部和踝部各6个针刺点便可达到快速止痛的效果[31]。但是目前关于腕踝针的镇痛机制并不明确,最初研究认为腕踝针镇痛机制与神经或者皮肤的电生理现象有关。通过针刺刺激皮肤浅表部位的神经末梢,利用神经电传导作用达到解痉止痛的作用目的[32]。但也有研究认为其作用机制与神经递质的化学作用有关。腕踝针疗法可以刺激机体产生一氧化氮,抑制前列腺素所引起的痛觉过敏,提高痛阈,修复神经根损伤,减轻疼痛,同时增加中枢内5-羟色胺的含量,促进β-内啡肽的释放并且抑制P物质继而阻断疼痛信号的传递,从而实现镇痛的效果[33]。还有研究认为腕踝针与传统经络理论在一定程度上相契合,可通过激发卫气来实现镇痛作用。本研究显示,腕踝针辅助治疗癌性疼痛的镇痛效果优于单一使用药物止痛法,说明针药联合疗法具有临床应用价值。

3.4 腕踝针对不良反应的影响

恶心呕吐、头晕、便秘、嗜睡等是阿片类药物治疗癌痛过程中发生的主要不良反应[24]。腕踝针经过长期临床实践,被证实在联合治疗癌痛方面有较好的疗效,并且能够有效降低不良反应的发生[34]。本研究同样得出,与单纯药物止痛相比,腕踝针辅助治疗癌性疼痛能够减少恶心呕吐、头晕、便秘的发生,但对嗜睡无明显影响。腕踝针的使用能够减少镇痛药物的用量并使药物的作用时间更长,从而减少恶心呕吐、头晕、便秘等的发生,对嗜睡无明显影响可能与纳入研究数量过少有关。此外,相对于其他针刺疗法,腕踝针操作性更强、安全性更高[35]。因此,将腕踝针和药物止痛法相结合控制癌性疼痛,对于临床医护人员而言,不失为一种有效的镇痛手段。

3.5 本研究的局限性和展望

①纳入文献样本量较少;②纳入研究总体质量偏低,均为B等级,在分配隐藏、盲法等方面并未从文中获取到足够的信息,可能影响研究结果可靠性;③各研究纳入的研究对象的癌症病种并不统一,这可能是异质性的主要来源之一;④纳入文献均为中文文献,缺乏国外优秀研究的证据支撑。

综上所述,腕踝针辅助治疗癌性疼痛的临床疗效确切,在有效性、安全性等方面较单纯使用药物止痛法更有优势。但受纳入研究数量和文献质量限制,未来仍需进一步开展高质量、多中心、大样本的随机对照试验进行验证。