北京市临床研究质量促进中心临床研究方法学平台建设与服务体系现状研究

夏 雪 罗 会 胥 芹 郭馥祯 张怡君 张晓丽 李 静田 雪 王安心*

(1. 首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心,北京 100070; 2. 首都医科大学附属北京天坛医院国家神经系统疾病临床医学研究中心,北京 100070; 3. 首都医科大学临床流行病学与临床试验学系,北京 100070; 4. 首都医科大学公共卫生学院,北京 100069)

当前,临床医学研究仍然是我国医学科技创新发展的薄弱环节之一。截至2021 年,我国累计完成4 批、涉及20 个领域、50 家国家临床医学研究中心的建设,我国重大临床医学研究的“国家队”初具雏形[1]。近年来,国家与地方各级政府在政策导向、保障支持等方面出台了一系列举措,积极推进临床研究体系的建设与完善[2]。临床研究质量促进中心是临床研究体系的重要组成部分,是规范研究行为、提高研究质量、加强研究能力建设的重要支撑,也是医药卫生领域加快推进科技创新中心建设的重要举措。

既往研究[3-4]提示,临床医护人员普遍认为,科研对医护自身、患者及社会均具有积极效应。但是,国内在校医学生缺乏系统的临床研究专业课程培养,工作后也缺少专业、精准的临床研究方法学培训。此外,临床医护人员工作压力较大,除日常繁忙的医疗工作外,高年资的医护人员往往还承担着大量的临床教学任务。此外,当前很多医院对临床研究规范化培训重视程度不足,大多数医护人员对临床研究方法学相关知识的掌握情况还有待提高,难以独立开展高质量临床研究。因此,临床医护人员渴求多方面的临床研究方法学培训,并希望医院提供专业支持[5-8]。在这一现实背景下,临床研究方法学培训对于指导临床医生开展医学研究和临床实践具有重要意义,对促进临床医学的科学发展有着重要的价值。另一方面,当前我国临床研究方法学平台建设也相对薄弱,存在建设依托单位重视程度不够、缺乏完善的管理机制以及缺乏高素质临床研究复合型人才等问题[1,9]。建设高水平的临床研究方法学平台不仅能为医护人员开展临床研究提供硬件支持,还能提供教学培训等服务,提升医院整体临床研究水平。

本研究拟通过问卷调查的形式,对北京市各临床研究质量促进中心临床研究方法学平台建设现状、既往取得的成果以及当前面临的挑战开展调研,以期为临床方法学平台建设及服务体系构建与完善提供证据,推动临床科研工作顺利开展,切实提升临床研究质量。

1 对象和方法

1.1 研究对象

本研究以北京市36 家临床研究质量促进中心作为调查单位,选择平台负责人作为调查对象。排除其中设置在高校(N=3)、暂无临床研究方法学平台(简称平台)(N=1)以及所在单位受保密要求限制(N=1)的中心后,共发放问卷31份,收回有效问卷22 份(拒绝参与调查:N=3;未应答:N=6),问卷回收率为71.0%。

1.2 调查问卷

调查问卷的设置采用文献检索与专家咨询相结合的方式制定,分为以下4个板块。

第一板块:了解研究对象所在平台的基本情况,包括研究对象所在医院名称、研究对象所负责的平台类型(是否为独立科室)以及平台人员构成情况。其中,平台人员构成情况通过聘用类型、性别、年龄、专业及最高学位4个方面评价。

第二板块:调查平台建设情况,包括临床研究方法学服务、临床研究方法学培训及卫生统计方法学研究3 种服务的开展情况。具体而言,对于临床研究方法学服务,调查其服务类型及服务形式、工作量及收入情况、服务开展情况;对于临床研究方法学培训,调查其培训形式、工作量及收入情况;对于卫生统计方法学研究,主要调查其研究成果。

第三板块:调查平台的人才培养情况,从职业晋升和人才评价两方面入手,考察其是否设有明确的晋升路线以及影响晋升的因素;是否设有明确的人才评价体系及不同评价指标的重要性比较。

第四板块:设置开放性问题,收集平台目前存在的困境及建议,针对性提出改进措施,助力临床科研工作开展。

调查问卷通过问卷星发放,供各平台负责人在线填写。调查时间范围为2022 年8 月8 日-9月2日。

1.3 统计学方法

对于计数资料,采用频率(%)描述(单选题各选项占比之和为1,多选题分别计算各选项在总数中的占比,占比之和可能大于1)。对于计量资料,采用中位数(四分位数间距,Q1-Q3)描述。采用IBM SPSS Statistics 及Microsoft Excel进行数据清理及统计分析。

2 结 果

2.1 平台建设基本情况

本次调查合计纳入22 家平台,其中9 家(40.9%)为独立科室、13 家(59.1%)归属于其他科室。22 家平台合计配置311 名研究人员,71.4%为女性,年龄≤35 岁占35.7%,35~44 岁占38.3%,45~54岁占18.0%,≥55岁占8.0%。

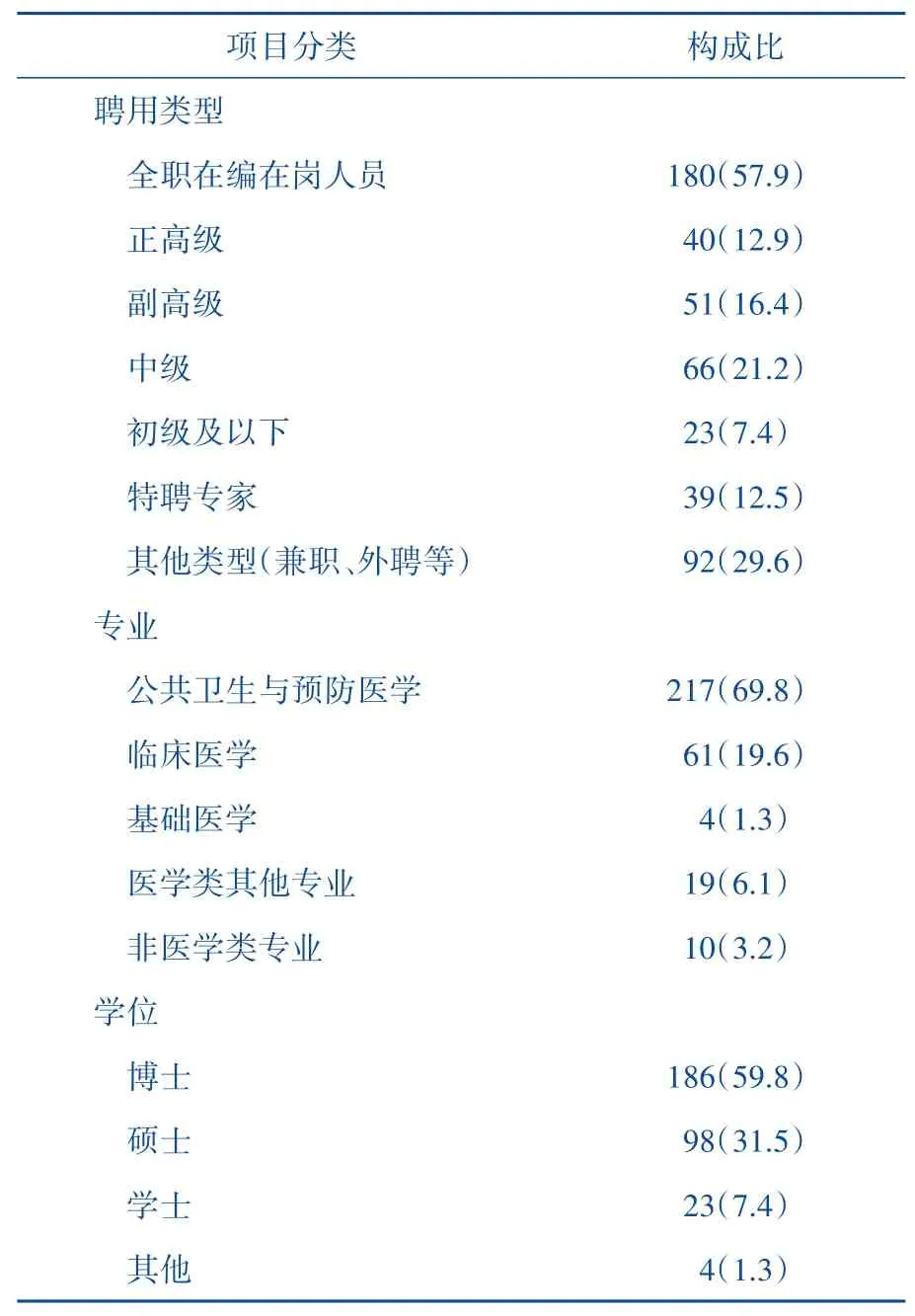

在聘用类型上,全职在编在岗人员180 名(57.9%),特聘专家39 名(12.5%),其它聘用类型(含外聘、派遣等)92 名(29.6%);在专业及学位方面,研究人员的专业主要为公共卫生与预防医学专业,其次为临床医学专业;研究人员的学位以博士为主,其次是硕士(表1)。

表1 311名平台研究人员聘用类型及专业、学位分布n(%)

2.2 平台服务体系现状

平台开展的服务主要包括:临床研究方法学服务、临床研究方法学培训及卫生统计方法学研究。

所有被调查平台均提供临床研究方法学服务,其中22家(100.0%)提供研究方案设计、11家(50.0%)提供项目管理、17 家(77.3%)提供数据管理、18 家(81.8%)提供统计分析等其他服务;服务形式包括免费咨询、委托合作、付费咨询等多种形式(表2)。

表2 22家平台的服务类型及服务形式(多选)n(%)

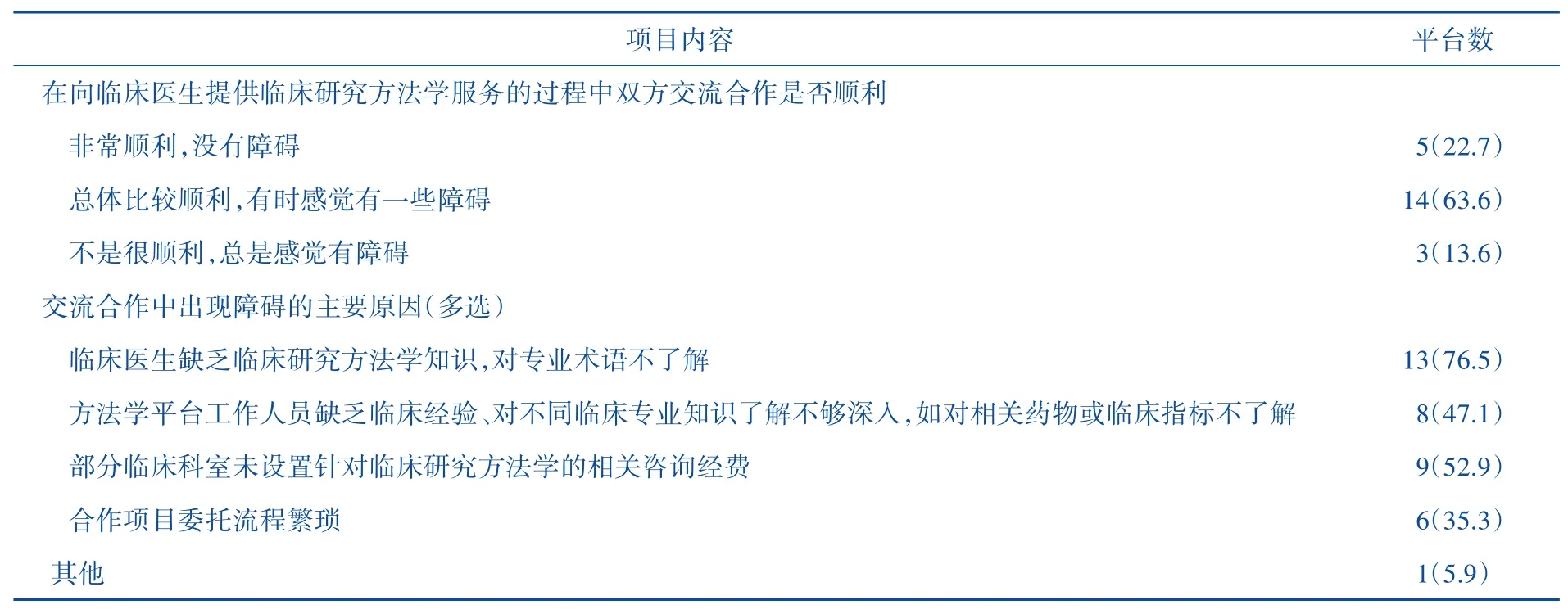

在服务频率上,每周提供1~3次和4次及以上服务(含付费及免费咨询)的平台各有8 家(36.4%),有5 家(22.7%)每月提供1~3 次服务,仅有1家(4.5%)每月提供服务不足1次。从服务量上看,12家平台近1年内承接委托合作项目合计216 项。此外,近1 年内,共有17 家平台通过委托合作项目、付费咨询等形式提供临床研究方法学服务获得收入,累计收入184.2万元,其中绝大部分(179.4 万元,97.4%)为委托合作项目收入。此外,在向临床医生提供临床研究方法学服务的过程中,仅5 家(22.7%)平台负责人认为“交流非常顺利,没有障碍”,大多数平台负责人认为双方在交流合作中存在障碍(77.3%);出现障碍的最主要原因是临床医生缺乏临床研究方法学知识,对专业术语不了解,其次是部分临床科室未设置针对临床研究方法学的相关咨询经费,以及方法学平台工作人员缺乏临床经验、对不同临床专业知识了解不够深入(表3)。

表3 22家平台向临床医生提供服务过程中交流合作情况n(%)

共有21 家(95.5%)平台开展了临床研究方法学培训。培训形式最多的是线上专题培训(90.5%),论坛/讲座和线下专题学习班形式占比也在80%以上,通过公众号推文和其他形式开展培训较少。近1年内,全市21家平台开展教育培训合计158 次,中位数(Q1~Q3)为5(2~10)次;受众合计1 197 983 人次,收入3.7 万元。此外,15 家(68.2%)平台开展卫生统计方法学研究,近1 年内,在卫生统计方法学方向合计发表SCI 论文57 篇、中文论文52 篇,产出专利等其他成果7项。

2.3 平台人才培养状况

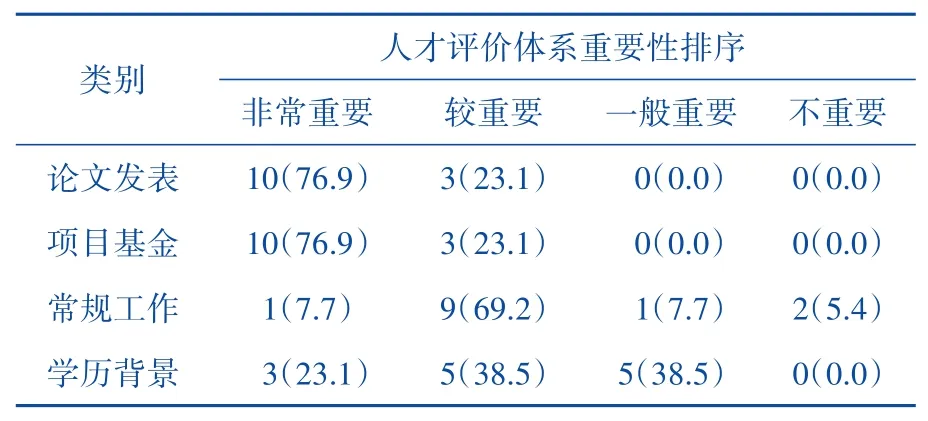

本次调查中,17 家(77.3%)平台针对全职在岗在编员工设有明确的职业晋升路线,晋升方向主要为专业技术路线,仅有1 家(4.5%)包括行政管理路线;在所有可能影响晋升的因素中,最重要的是科研成果。此外,13 家(59.1%)平台针对全职在岗在编员工设有明确的人才评价体系。现有人才评价体系中,最重要的两项分别为论文发表与项目基金,常规服务工作也较为重要(表4)。

表4 13家平台人才评价体系状况n(%)

2.4 困境及意见

被调查平台负责人认为,当前临床研究方法学平台建设面临的主要困境如下:①医院重视程度不够、学科定位不明确;②人才晋升制度不明确、缺少专业人才;③绩效考核不合理、经费不足;④无固定工作场所。针对以上困境,受访者的主要建议包括:①加大单位支持力度、明确学科定位;②完善人才晋升机制、重视专业人才;③完善绩效评价体系、增加经费支持;④完善基础设施。

3 讨 论

本研究结果显示,北京市临床研究方法学平台研究人员整体学位等级较高,年龄结构合理。但在专业分布上,主要集中于流行病与卫生统计学专业人员,临床医学、基础医学等交叉学科人员占比较少。相应地,平台负责人指出,在为临床人员提供服务时,出现交流障碍的最主要原因是临床医生缺乏临床研究方法学知识,而方法学平台工作人员往往又缺乏临床经验。对此,平台应坚持人才培养与引进相结合的模式,一方面,积极开展研究人员相关培训、考核,加强其临床与基础医学知识储备;另一方面,制定有吸引力的人才引进措施,加大交叉学科人员招聘比例,形成一支配备专业的临床学科带头人、流行病与统计分析人员、管理及试验人员的高质量交叉人才队伍,为平台的持续发展提供动力。

此外,平台的人才队伍建设离不开科学、客观、公正的绩效评价体系[10]。然而,本次调查结果表明,平台现有职业晋升路线及人才评价体系仍较为单一,论文发表及课题项目在人才晋升中占有相当大的比重,而日常服务工作等综合素质考核仍显不足。未来,医院应根据临床研究人才的特点分类细化考核标准,摒弃“唯论文、唯项目”的陈旧观念,设计合理的考核评价指标体系,从临床方法学服务质量、临床医务工作者评价等方面对临床研究人员的能力进行综合评定,健全和完善当前职称评定和绩效考核方法[11]。此外,医院还应增加对平台建设的经费支持,如设立专项基金,便于开展临床研究项目,提升研究人员的工作积极性。

临床研究人才的培养是一个严格而漫长的过程,需要系统化的学习过程及培养体系,包括但不限于临床问题凝练、方案设计、项目运营、数据管理到统计分析等方面,从而提高临床医护人员的科研能力[9,12]。本次调研结果显示,北京市各平台针对临床研究人才培养中的各个关键环节,面向临床医务工作者提供了多种类型的临床研究方法学服务;同时,多家平台还定期开展了形式多样、内容丰富的方法学培训。服务形式以免费咨询与线上免费专题培训为主,最大程度地保证了服务的可及性,有助于持续提升临床工作者的科研能力。

总体而言,医、教、研一体化是医学的发展趋势,临床工作必须有科研作为支持[13],而临床研究方法学平台正是开展临床研究和人才培养的堡垒。相关部门应积极转变观念,树立“临床医生都应是研究者,临床与研究应高度统一”的思想意识,明确平台定位,提高平台建设的重视程度,加大单位支持力度,完善相关基础设施与人才考核机制。同时,未来相关研究还应当从受众角度入手,针对临床医务工作者开展调查访谈,明确其主要需求以及对当前服务的满意程度与建议,以期进一步完善平台建设,优化现有服务体系结构。

4 结 语

北京市临床研究方法学平台建设取得了一定的成果,但也面临诸多挑战,相关单位应提高重视程度,完善相关制度,加大投入支持,建设高水平临床研究方法学平台,从而提升临床研究质量。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突。

作者贡献声明夏雪:设计问卷,分析数据,撰写论文;罗会:分析数据,撰写论文;胥芹:设计问卷,分析数据;郭馥祯、张怡君、张晓丽、李静、田雪:收集问卷,清理数据;王安心:设计论文思路,修改论文。