新医科背景下医学院校教师课程思政认知与教学现状调查

——以北京市某医学院校为例

荣 霏 殷艳萍 吴 萍

(首都医科大学教务处,北京 100069)

为全面落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》,教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局于2018 年10 月启动实施《卓越医生教育培训计划2.0》,对新医科建设进行了全面的部署,其中,全面加强德医双修的素质能力培养,列为了卓越医生教育培养计划2.0的改革任务和重点举措之一[1]。文件中明确指出要把德育作为医学人才培养的首要内容,将思想政治教育和职业素养教育贯穿于教育教学全过程。而做好思政教育工作,关键在于教师。医学院校专业授课教师不仅要传授学生未来从医的专业知识和技能,同时也要身先垂范做好思想引领与行动示范,做到“教育者先受教育”。只有将职业素养与专业教育有机结合,才能培养出符合健康中国战略实施目标的一流医学人才。因此,打造一支思想政治素养及专业能力过硬的教师队伍将是实现医学院校“全方位育人”的关键基础工程。

为深入了解新医科建设背景下医学院校专业授课教师对于课程思政重要性的认知程度、课程思政教学开展现状等情况,本研究针对某医学院校教师开展了调研,以期为更好地推进医学院校课程思政建设与改革提供参考依据。

1 调查对象与问卷设计

1.1 调查对象

本研究将某医学院校校本部各学院(不含临床医学院)授课教师纳入了调查范围,包括基础医学院、药学院、公共卫生学院、护理学院、生物医学工程学院、中医药学院、医学人文学院、全科医学与继续教育学院的在职教师,共有193 人参与本次问卷调研。

1.2 问卷设计与调查方法

问卷内容包括:基本情况、认知程度、重视程度、课程思政教学开展情况4 个部分。基本情况包括教龄、职称、承担课程的类型、授课对象的学段;认知程度包括课程思政概念及必要性、课程思政教育主体、了解及关注途径;重视程度包括学校、学院、教师3 个层次对课程思政建设的重视程度;课程思政教学开展情况包括教师主动开展课程思政的意愿、课程思政教学中的研究与设计情况、教学中融入的思政元素、课程思政教学方式的选择、课程思政教学效果的检验。

按照校本部各学院教师人数大致占比,通过问卷星进行线上匿名问卷调查,共发放电子问卷210份,共计回收有效问卷193份,有效率92%。

2 调查结果

2.1 调查对象基本情况

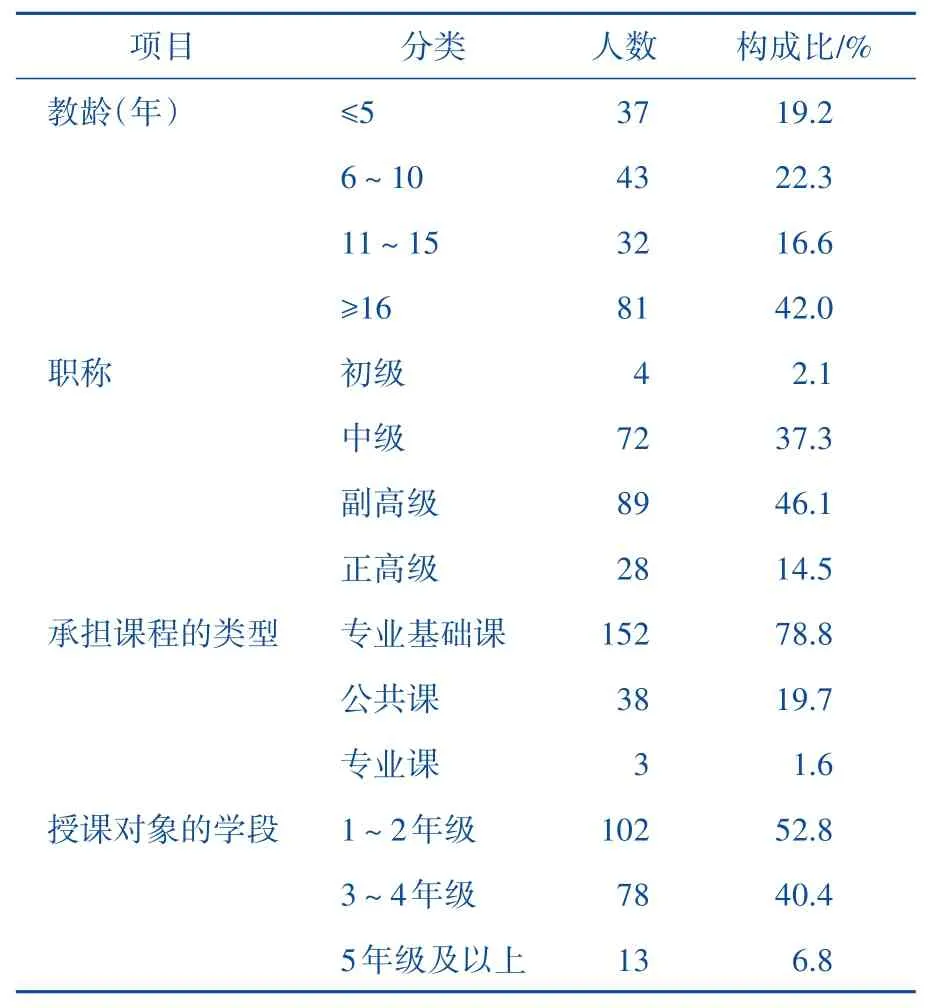

在193份有效问卷中,以教龄在10年以上的教师为主,占58.6%;职称以中级职称(37.3%)及副高级职称(46.1%)为主(表1)。说明参与本研究的教师都是该医学院校的资深教师,同时也是承担医学专业课程的中青年教师,是该校教育教学工作的中坚力量,他们对于课程思政重要性的认知程度及课程思政教学现状评价能有效地反映出该校课程思政建设的基本情况。

表1 调查对象基本情况(n=193)

在承担的课程类型方面,专业基础课教师占78.8%,公共课教师占19.7%,专业课教师占1.6%;在授课对象学段方面,课程面向1~2 年级低学段学生占52.8%,面向3~4 年级中学段学生占40.4%,面向5 年级及以上高学段学生占6.8%(表1)。由于医学院校教学的特殊性,临床医学院实习见习的学生以高学段或长学制高年级学生为主,校本部教师教授的对象以中低学段学生为主,讲授的课程也以专业基础课居多。因此,本研究的调查对象组成结构与医学院校实际情况相符,具有一定代表性。

2.2 教师对课程思政认知情况

2.2.1授课教师对课程思政概念及必要性的认知程度

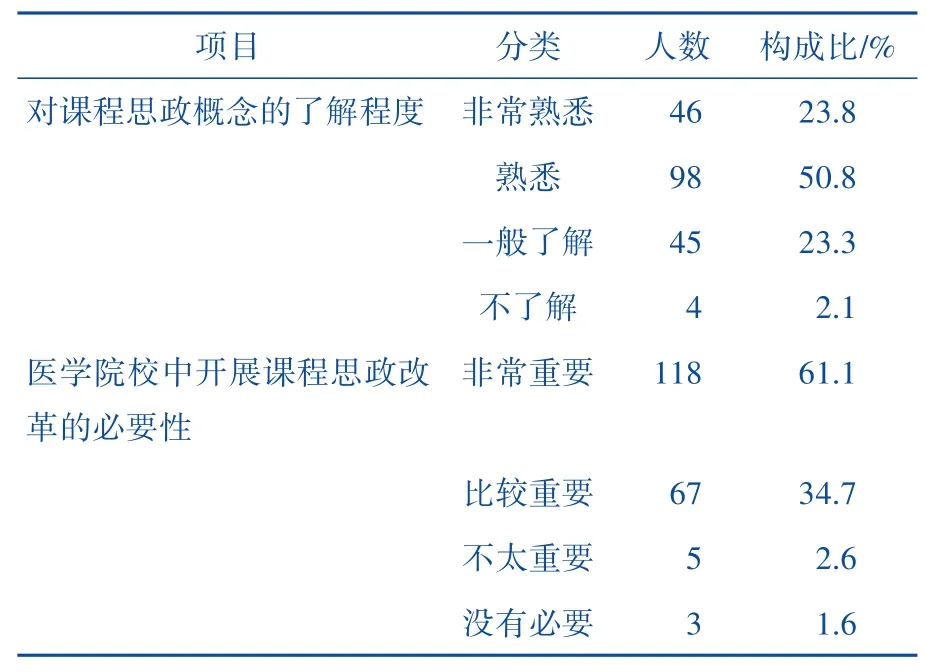

调查结果表明授课教师对于课程思政概念及必要性的认知程度尚可。其中,对于课程思政概念非常熟悉及熟悉的占74.6%,而对于在医学院校中开展课程思政改革的必要性方面,认为非常重要及比较重要的占95.8%(表2)。

表2 授课教师对课程思政的概念及必要性的认知(n=193)

2.2.2教师对课程思政教育主体的认知

关于教师对医学院校思政教育主体的认知调查,多选选项中排名前三的是思政课专职教师(94.8%)、辅导员(81.9%)、专业课教师(76.7%)。即大多数教师认为,医学院校中思政教育功能还是应当通过传统的方式实现,如通过思想政治课的理论讲授、学生工作部门的价值引领,而专业课教师有必要做相应的思政教育,但不是最重要的途径(图1)。

图1 医学院校教师对课程思政教育主体认知情况

2.2.3教师了解及关注课程思政的途径

调查显示,教师对于课程思政概念及改革要点了解的途径主要通过国家层面和学校层面。其中,对教育部出台有关课程思政的政策文件关注的教师占87.0%,但对这些政策及文件不关注的教师仍有13.0%;而对于是否了解学校或所在学院已出台关于课程思政建设的政策文件方面,有90.2%的教师知晓,但仍有9.8%的教师并不知晓(表3)。

表3 授课教师了解及关注课程思政的途径 (n=193)

2.3 课程思政建设重视程度

2.3.1学校对课程思政建设重视程度

学校层面对课程思政的重视程度,可从学校是否构建了相应的考核评价指标中体现。调查结果显示,知晓课程思政已纳入支部党建内容的教师占77.7%;知晓纳入课堂评价指标的教师占68.4%;知晓已纳入课程评价指标的教师占67.9%;知晓纳入优秀教师评选内容的占2.6%,由此可见该学校对课程思政建设已建立了一定考核管理机制(表4)。

表4 授课教师对学校课程思政建设知晓程度 (n=193)

2.3.2学院对课程思政建设重视程度

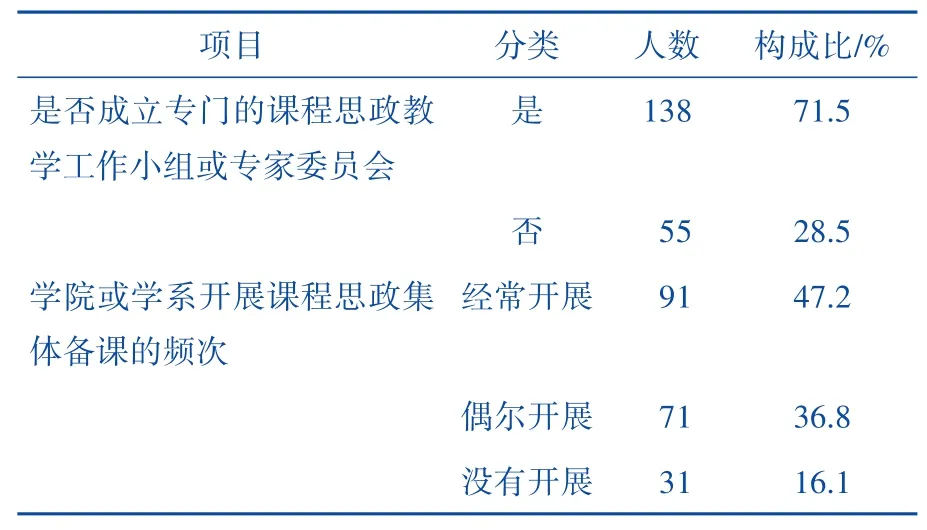

调查结果表明,大部分教师知晓所在学院有成立专门的课程思政教学工作小组或专家委员会(71.5%),经常或偶尔开展课程思政集体备课(84.0%)(表5)。由此可见,该医学院校各学院对课程思政建设比较重视。

表5 授课教师对学院课程思政建设知晓程度 (n=193)

2.3.3教师对课程思政建设重视程度

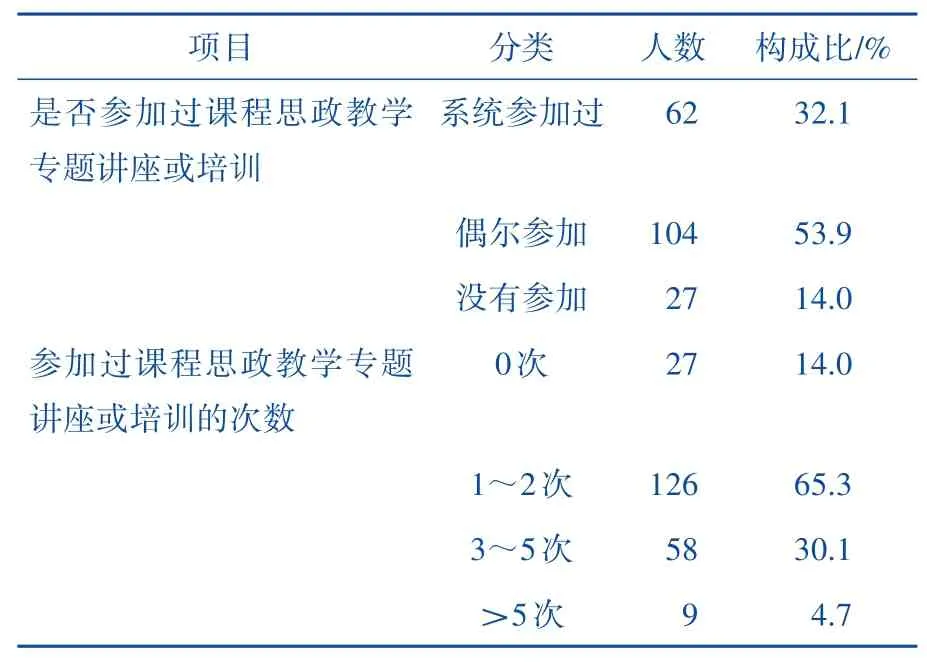

问卷中调查了教师是否参与课程思政的专题讲座或培训以及参加的次数,从一定程度上反映教师对课程思政建设的重视程度。调查结果显示,参加过课程思政教学专题讲座或培训的教师占86.0%,但未参加过的教师仍有14.0%;在参加过的人群中,65.3%的教师参加过1~2 次,30.1%的教师参加过3~5 次,仅4.7%的教师参加过5 次以上,说明专业授课教师参与课程思政系统化培训还有待加强(表6)。

表6 授课教师对课程思政建设重视程度(n=193)

2.4 课程思政教学开展情况

2.4.1教师主动开展课程思政教学的意愿

调查结果显示,92.2%的教师非常愿意或比较愿意在自己的专业课上进行课程思政教学,说明该医学院校教师对课程思政教学的开展持积极态度(表7)。

表7 授课教师主动开展课程思政教学意愿(n=193)

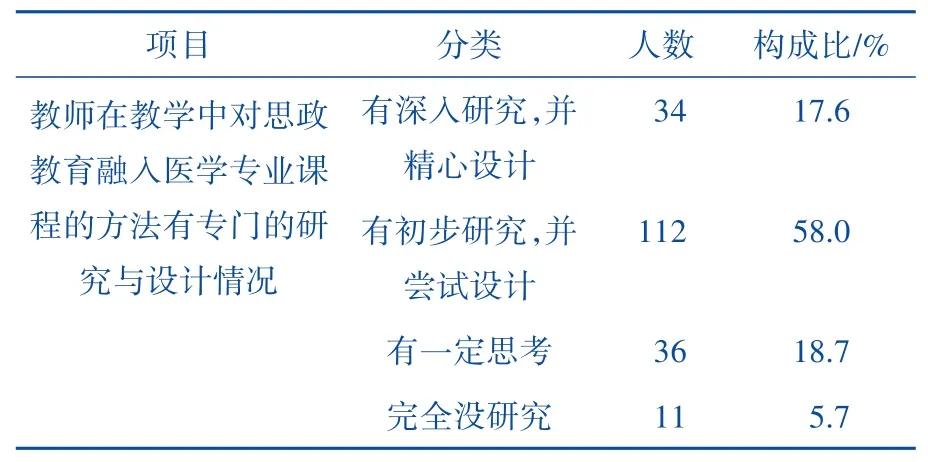

2.4.2课程思政教学中的研究与设计情况

本研究还调查了教师在医学专业课程教学中,对思政教育融入的方法是否进行了相应的思考和研究。结果显示,有研究或深入研究且有相应教学设计的占75.6%,完全没研究过思政教育融入方法的教师占5.7%,说明该医学院校大多数老师对于思政教育如何有机融入医学专业课程有思考、有研究,但也有少部分教师需要加大课程思政教学的研究力度(表8)。

表8 授课教师对思政教育融入专业课的研究与设计情况(n=193)

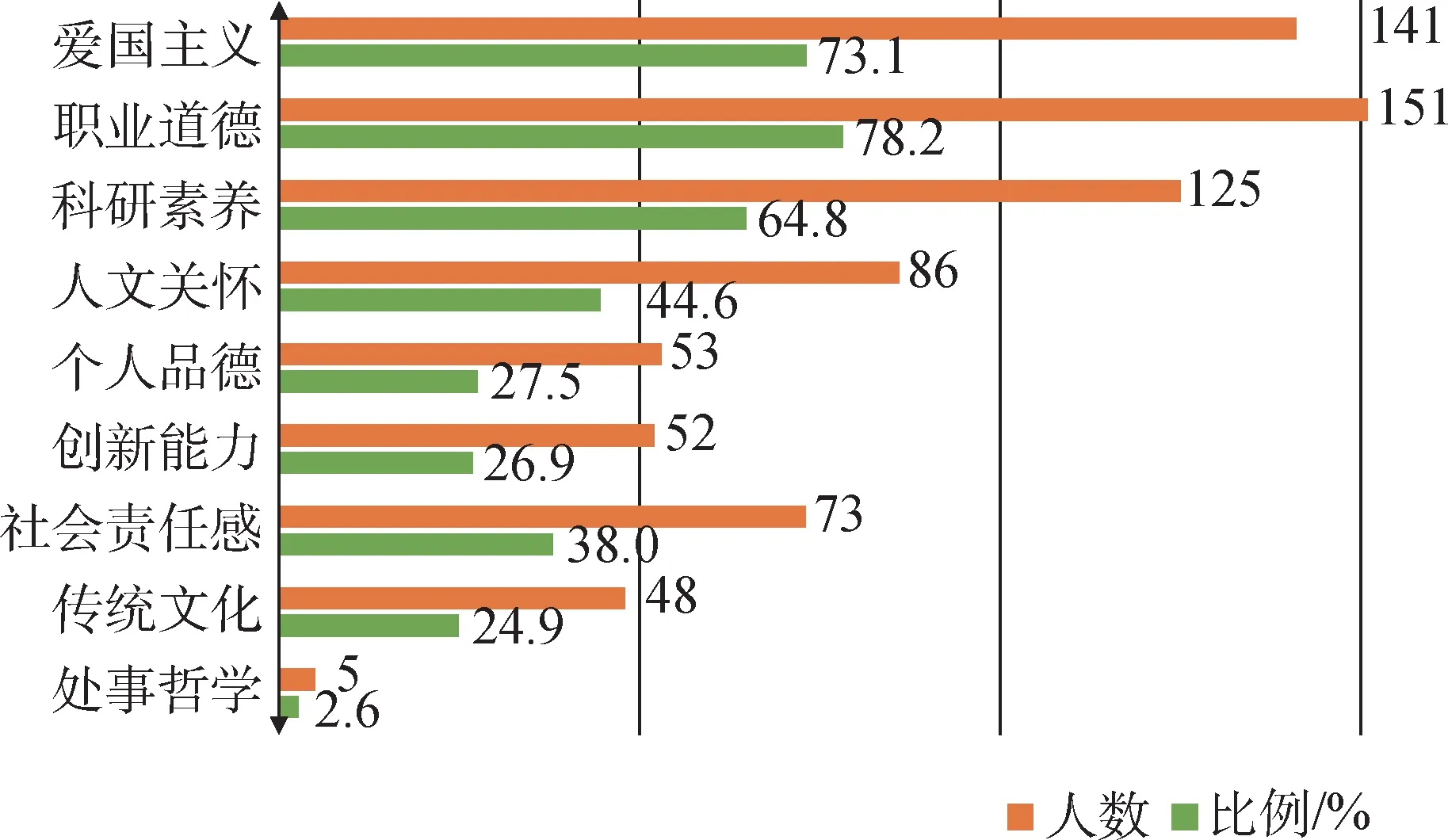

2.4.3医学课程教学中融入的思政元素情况

医学专业课程中选择恰当的课程思政教育内容及元素,对于育人目标的实现起重要作用。本研究对教师在课程教学中主要围绕的课程思政具体教学内容进行了调查(多选),结果显示,在各类课程思政元素中,该医学院校教师主要围绕职业道德(78.2%)、爱国主义(73.1%)、科研素养(64.8%)进行课程思政教育(图2)。

图2 医学课程中教师具体融入的课程思政元素(多选)

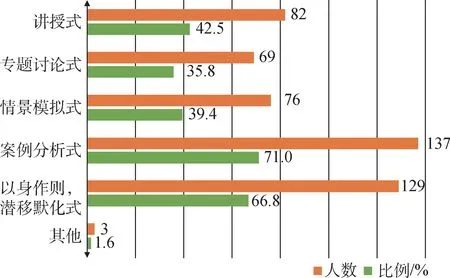

2.4.4课程思政教学方式的选择情况

医学专业课程中选择恰当的课程思政教学方式可以提高育人成效。本研究对教师开展课程思政所选择的教学方式进行了调查(多选),结果显示,在各类的教学方式中,该医学院校教师选择最多,认为教学效果最好的教学方式是案例分析式(71.0%)和以身作则,潜移默化式(66.8%)(图3)。

图3 医学课程中教师愿意选择的课程思政教学方式(多选)

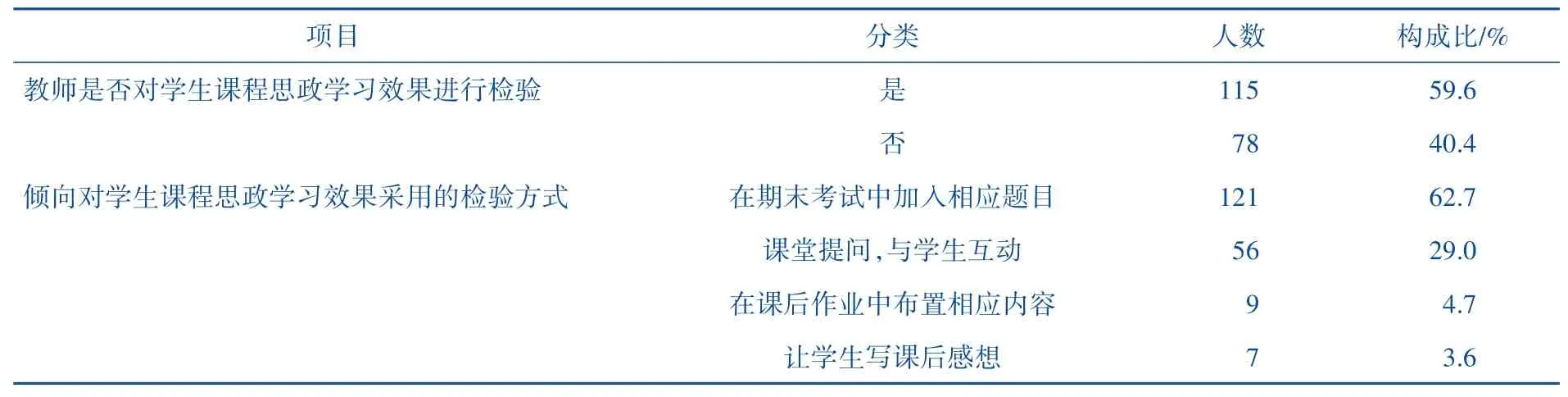

2.4.5课程思政教学效果的检验情况

本研究发现,医学课程教学活动结束后大多数教师(59.6%)会对学生的课程思政学习情况进行检验,但所选择的方式各有不同,其中62.7%的教师倾向选择在期末考试中加入相应的题目来检验课程思政教学效果(表9)。

表9 授课教师对课程思政教学效果的检验情况(n=193)

3 分析与讨论

3.1 提升课程思政认知水平,育人主体意识形成广泛共识

课程思政在高校中已经持续开展了几年,但本研究问卷结果显示,仍有23.3%的教师对课程思政的概念仅是“一般了解”,2.1%的教师是“不了解”,说明部分教师对医学课程中思政育人功能的必要性和重要性理解不透彻,这与钟文浩等[2]前期研究结论一致。

医学院校专业授课教师对自身到底是不是思政育人主体的意识,决定了教师对思政的关注和投入力度。本调查结果显示,95.8%的教师认为开展课程思政改革重要或非常重要;但对于课程思政主体,94.8%的教师认为应该是思想政治理论课老师,81.9%的教师认为是辅导员。说明虽然专业授课教师在课堂中开展课程思政的理念已经形成,也能认识到开展课程思政的必要性,但对自身应当成为思政育人的主体还缺乏广泛共识。部分教师仍然从主观意识中觉得提升学生的思想政治素养是思想政治课专任教师、以辅导员为主的学生工作队伍的主要职责,对思政教育的主动融入还缺乏自我认同和内驱力,致使专业课教学无法充分发挥德育功能[3]。

综上,教师应当从观念上将“参与者”转变为“主导者”,从而加大对课程思政的关注和投入力度。医学院校课程思政育人主体应该依靠群体范围更广的医学专业授课教师,在基础阶段应该以专业基础课、专业课教师为主,他们对医学生树立正确的世界观、人生观、价值观起着十分重要的作用。

3.2 加强示范引领作用,大力提升对课程思政的重视程度

本调查显示,仍有13.0%的教师不关注教育部出台的相关政策文件,也有9.8%的教师对学校、学院出台的相关政策文件不知晓。针对此种现象,医学院校应当加大对课程思政相关政策的宣传力度,通过宣讲、培训学习等多种方式,让更多授课教师了解并重视课程思政教学。同时,医学专业教师对课程思政的关注途径不仅仅限于对教育部或省、市出台的相关红头文件的大概知晓,教师所在学校、学院、学系可以组织不同形式的讲座、座谈、集体讨论等学习学校出台的课程思政相关实施方案。

调查结果还显示,仍有14%的教师未参加过课程思政相关培训,参加过3~5 次及以上的教师仅三成(34.8%),因此,医学院校可利用教师教学发展中心进行职业后续发展教育,开展丰富多彩的教育教学研讨活动和课程思政教学培训[4],将在一定程度上增加教师对课程思政的关注力度。另外,通过定期开展课程思政示范课及优秀教学设计案例的评选活动,将加强示范引领作用,为专业授课教师提供更多教学参考和设计思路。学校还可以鼓励各学科成立以学科负责人、课程负责人为核心的课程思政建设小组,选取教学中思政综合能力较强的教师与需要帮扶的专业授课教师进行结对[5],通过资深教师、高职称教师进行课程思政教学经验的分享,切实推动教师群体对课程思政教学的参与和重视程度。

3.3 围绕专业特色深挖思政元素,实现思政内容与专业知识有机融合

开展课程思政教学,对专业授课教师提出了更高的要求,不是医学专业知识与思政教学内容生拼硬凑,而要深挖、凝练医学专业知识背后的思政元素,做到思政教育与医学专业教育有机融合,从而提升医学专业课程的吸引力和感染力。但在实际教学中,一些教师没有深入研究课程蕴含的思政内容,没有做好教学规划和设计,仍存在医学专业课程思政教育表面化、形式化的现象[6]。

医学院校因教学内容多、学时紧、课程密集,教师在教学中容易形成“重专业、轻德育、轻人文”的教学特点,存在思政教育“孤岛化”现象[7]。过于强调专业理论知识的传授和专业技能的培养,从而忽视了对学生的价值引领和塑造[8]。教师应当针对医学专业课程的特点和实际,加强医科与其他学科间的交叉融合,通过深挖思政教育元素,将课程思政的育人目标与教学内容渗透进医学专业课程的教学内容中,在把握好思政教育的重点(政治认同、家国情怀、文化素养、法治意识和道德修养[9])的基础上,进一步启发医学生弘扬爱国主义精神,增强社会责任感,树立良好的职业道德与职业操守,厚植扶伤济世及仁心仁术的情怀[10]。

3.4 优化教学方法、教学设计和教学评价,着力提升教师课程思政教学能力

课程思政教学目标如何能在有限的学时内,最大化地实现教学成效,需要统筹规划和精心设计[11]。虽然在调查中有71.0%的教师采用“案例分析式”、66.8%的教师采用“以身作则,潜移默化式”,但仍有42.5%的教师采用传统的“讲授式”,仍然停留在专业知识的大量灌输,忽视了学生价值理念的形成是“内化于心、外化于行”这个本质规律。教师在教学实施过程中,应当尽量避免单向输出、强加观点,要启发学生高效思考与探究,让学生在沉浸式学习中达成思政教育育人目标[4]。

在教学方法的选择上,混合式教学可以有效提升学生学习效能,也是课程思政有机融入专业课程教学的有效方法。某医学院校实践发现,通过在线平台的学习、智慧教室的使用、线上线下教学相结合的模式,可以有效引导学生利用课程思政线上资源,吸收并包容多元文化,通过促进学生深度学习与思考,取得较好的思政育人教学成效[12]。

在教学设计方面,专业授课教师还应安排适当的思政内容体量,选择合适的切入时机。可以根据教学内容,利用微课、小视频等丰富素材,围绕思辨主题,采用启发式教学法将各种教学内容进行前后串联,将书本与现实、理论与生活有机结合,找到学生的“共情点”,通过建立“情感链接”有效阐明思政问题的原理和意义[13]。

在教学评价方面,课程思政育人效果的检验不应限于量化的考核办法。但在本调查中,大多数教师(62.7%)选择通过“期末考试中加入相应试题”的方式进行课程思政教学效果的检验。鉴于思政育人的效果具有“盐溶于水”“润物细无声”的特点,对学生的思政教学的评价可以更加多元化[14]。如过程性评价中,将学生课堂上对思政教学内容的积极互动、探讨、延展以及课程思政作业的完成情况等纳入评价范畴;在终结性评价中,除了在考试试题中增加关于课程思政的相关问题,通过学生的分析和论述检验学生的思想态度,也可以将学生参与的课程思政相关的教育教学改革项目、学生活动及获奖成果纳入评价范围。

4 结 语

本研究调查对象仅以北京某医学院校基础阶段专业授课教师为调查样本,受制于空间和人力,未能大规模展开调查,研究结果仅供同类型医学院校作为参考。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突。

作者贡献声明荣霏:实施研究过程,收集和分析数据,撰写论文;殷艳萍:研究方案的咨询及指导;吴萍:提出研究命题,总体把关,审定论文。