从文征明的茶画中看明代中期江南文人茶壶的审美观念

董国娟 荆琦

摘 要:文征明是明代中期江南地区著名文人、画家、书法家,是此时期文人雅士的代表之一,他一生爱茶且留有大量描绘饮茶场景的绘画。画为心声,通过研究文征明画中茶壶形态、材质及其美学观念背后的文化思想,得出明中期文人茶壶呈现出清雅、素雅、简雅、典雅的造物审美观。

关键词:文征明绘画;明代中期;文人茶壶;审美

中图分类号:J212 文献标识码:A 文章编号:2095-9699(2023)05-0088-06

收稿日期:2023-04-05

项目来源:安徽省人文社科研究重点项目(SK2021A0680);安徽省人文社科研究一般项目(SK2020B10);滁州学院校级科研项目(2022XJYB26)

作者简介:董国娟(1984-),女,山东潍坊人,讲师,主要从事本土文化的传承与创新研究;荆琦(1985-),男,山东潍坊人,讲师,主要从事产品创新研究。

Aesthetic Philosophy on the Teapot of "Jiangnan" literati in the Mid-Ming Dynasty Reflected by Wen Zhengming's Tea-themed Paintings

DONG Guojuan, JING Qi

(School of Fine Arts and Design,Chuzhou University,Chuzhou 239000, China)

Abstract: Wen Zhengming is a famous man of letters, and also a painter and calligrapher to the south of the Yangtze River in the middle period of the Ming Dynasty. As a typical representative of the literati of that time, he loved drinking tea all his life and left us a large number of paintings depicting scenes of tea drinking. Since paintings were considered the inner voice of the painter in ancient times, we can figure out the aesthetic philosophy, which stressed simpleness and elegance, presented by the teapot paintings by the literati in the mid-Ming Dynasty through studying the cultural thoughts behind the shapes and materials of the teapots in Wen's paintings and the aesthetic views transmitted by his paintings.

Key words: Wen Zhengming's Paintings; Mid-Ming Dynasty; teapot setting by literati; appreciation of the beauty

文征明(1470-1559)是明代中葉江南地区著名文人、画家、书法家,吴门画派明四家之一,性格平和宽厚。他一生举业不顺,从25岁到52岁坚持不懈地参加了9次科举,在54岁那年通过贡举被授予翰林院待招一职。两年后,他不耐官场的繁杂与人事纠葛,退隐苏州,从此一心于书画,追求雅逸闲适的文人生活。

明中期是指从1449正统十四年到1566嘉靖四十五年。文氏的一生基本在明中期,这一时期是明代社会转型和文化变迁之时。经济上,明代后期出现了经济繁荣和资本萌芽;政治上,从明初的高度专制与集权转变到明中后期的宽松与相对自由。明代董其昌曾说:“成、弘间,师无异道,士无异学,程朱之书立于掌故,称大一统;而修辞之家墨守欧、曾,平平尔,时文之变而师古也,自北地始也。理学之变而师心,自东越始也。”[1]

明代中期也是饮茶方式由煎煮向冲泡发展的过渡时期,是茶壶形成的关键期,是文人茶壶的发端时期。文征明作为明中期最为典型的文人画家,一生画了大量与饮茶有关的绘画,其绘画中的茶器也反映了那个时代文人对于茶具的审美观念,这些审美观念深刻地影响了后期文人茶壶的制作与生产。

一、文征明的画与文人茶壶的渊源

随着社会经济发展、市民阶层变化、商人地位提升,明代中期在审美上呈现出雅俗共存的状态,但深层次引领审美的还是以文人为代表的雅文化,无论是附庸风雅还是发自内心的欣赏,都需要通过文人作品来表明自己精神高雅、审美品位不俗。文人画代表着文人的美学理想,具有精神层面的象征意义,其基本要素是人品、学问、才情和思想。文征明有着深厚的文化素养、高尚的人品、广博的见识、雅致的审美,其作品是文人画的典型代表。文征明一生以画为寄,以画为乐,其审美感受都表现在他所绘制的画中,通过绘画将抽象的美学认识变成具象的图像语言,是其审美思想最直观的表达。文征明痴迷于茶及茶具,绘制了大量与茶具有关的画作,对明代中期茶壶的文人审美可以在文征明绘画中找到答案。

(一)文征明画中的理想与现实

文征明早年从沈周学画,辞官归家之后“筑室于舍东,树两桐于庭,日徘徊啸咏其中”,写诗作画,名满大江南北。文征明的画平和、苍润、秀雅、含蓄、恬静,作品多为吴中山水、文人雅集、园林庭院等,构图平稳,笔墨淡雅。文征明画作鲜少写实、工笔类型。在明代,写实类型的画作被认为是画匠手笔,评价不高,文人画作追求逸笔草草,聊以自娱,主要用以抒发自己的意趣理想。此处重点谈文征明画中的理想与现实,也就是探讨其画中的真实与虚构问题,这有助于理解文征明茶画中茶具图像的真实性与虚构性,有助于研究这一时期茶壶造型所代表的文人审美。

从文征明的一些绘画中可以感受到理想与真实。如《天平记游图》中文征明的题跋“戍辰二月望日同友人游览天平山并得诗四首”,画中记录了具体的时间、地点,并将游览的活动通过绘画记录了下来。《停云馆言别图》表现两位古人在林木之间的山石上聊天对话,并题款“履仁(王宠)将赴南雍过停云馆言别,辄此奉赠”。王宠为文征明好友,停云馆即为文征明的斋名。《真赏斋图》是为好友金石书画收藏家华夏在无锡所建的别院真赏斋所绘制,生动描绘了其园林庭院的意境,画中两位文人在房中观画鉴赏古物,童子侧屋煎茶,远处有一位友人携童子欲往,表现的是文人在真赏斋中鉴赏雅聚的情景。文征明的这些画作不仅仅是描绘山林风光,更多的是通过绘画传情达意,表达自己的生活感受,通过画达到“卧游”的状态。文征明与友人去游览风光,回来就将自己的游览感受表现在画上;友人要出远门,就画一幅两人话别图作为纪念;受邀到友人的庭院参加雅聚鉴赏,也通过画记录下来,可见文征明的画有记录现实的一面。但明代文人画家在绘制这些场景时,不是拿出一张宣纸当众对景写生,对所看场景进行忠实地记录描绘。文人画家不是画匠,其作画时更多是根据自己意趣将观察到的景象以理想的状态组合在一起,绘成一幅有意境的画,这个画就是自己的理想之境。画中的场景就是现实场景的提取与升华,可见其作品来源于生活,又高于生活。

由此推测出,文征明画中茶具也并非概念化、符号化的描绘,而是来源于当时茶具的真实形象,这一推测也可在文征明画作中得到证实。文征明画中的茶具不尽相同、各具形态,如果没有对茶具的细心观察,不可能画出如此生动的作品,并且有些画中的茶具形态在明代存世的茶具实物中已得到印证。

(二)文征明的画与茶具

琴棋书画诗酒花,柴米油盐酱醋茶。茶是明代人的生活必需品,明代文人将煮茗啜茶作为雅致生活的赏心乐事,对饮茶用水、环境、对象都有着苛刻的标准,对所用茶具也有着极高的审美要求。明代屠隆在娑罗馆清言中写道,“竹风一阵,飘飏茶灶疏烟;梅月半弯,掩映书窗残雪。真使人心骨俱冷,体气欲仙。”[2]明代屠隆的《茶说》以及文震亨《长物志》都提到“构一斗室,相傍山斋,内设茶具。教一童专主茶役,以供长日清谈。寒宵兀坐,幽人首务,不可少废者”。[3]文征明在《品茶图》中曾题茶具十咏,用来赞赏茶具,表达自己的审美感受,如《茶瓯》,“畴能炼精珉,范月夺素魂。清宜鬻雪人,雅惬吟风客。谷雨斗时珍,乳花凝处白。林下晚来收,吾方迟来屐。”文人雅聚可以没酒但不能没茶,茶与文人有种精神内质上的契合,茶的清淡、自然、含蓄、内敛都体现着文人的精神追求。文征明爱茶、嗜茶,终其一生骨子里的情怀是诗书画茶的艺术享受,所以茶会图是文征明绘画中常见的一个题材,如《惠山茶会图》《品茶图》《茶具十咏图》《真赏斋图》《猗兰室图》《燕山春色》《东园图》《乔林煮茗图》《茶事图》《浒溪草堂图》《林榭煎茶图》等都与茶有关。文征明不断绘制与茶有关的画作,同时也写下百余首与茶有关的诗文。可见,茶对于文征明来说不仅是提神醒脑的日常饮品,更是其精神寄托。

此外,从前面文征明画作中理想与现实的分析中可以看出,文征明画作内容很大一部分是有现实基础的,由此我们可以推测出文征明画中茶具不是画家凭空捏造,而是对当时常见饮茶用具的意向性描绘。画中很多茶具在明代茶具文物中能够找到类似原型,文征明画中茶具形态各异,不是僵化的符号化描绘。在不同画中以及不同场合中,伴随饮茶方式不同,茶具形态也都不同,并具有明显的现实场景性。从整体上来看,茶壶比例既有前期流行的较大壶形,也有后期文人追捧的小壶;在饮茶方式上既有煎茶煮水冲泡,也有直接使用茶壶冲泡。在这些不同中能看出明代中期饮茶方式正处在一个由煎煮向冲泡发展的转变期。

二、文征明画中茶壶形态分析

在文征明所绘制的茶画中,对品茗饮茶的场景描绘极为细致,饮茶方式、茶具使用、茶具造型都清晰在目,观其画,仿佛身临其境。从画作中可以看见明代中期饮茶的习惯、方式,这与明代一些茶书中描绘的饮茶要求十分切合。从现存茶画中可以看出明中期的饮茶器具具有重要地位的茶具包括茶炉、茶壶、茶盏,这些都是文人饮茶必不可少的茶具。由于明代茶具種类繁多,本文重点研究明中期茶具中的茶壶。随着明代饮茶方式的转变,茶壶在明中期处于由煮水器向泡茶器转变的时期,当时茶壶名称尚不确定,直到明后期茶壶才逐渐普及并稳定下来,成为最重要的茶器具。在文征明画作中也能看到诸多形制不一的茶壶,通过分析这些茶壶的形态、材质,有助于了解当时文人对于茶壶造物的选择和美学理想。

(一)文征明画中茶壶形的分析

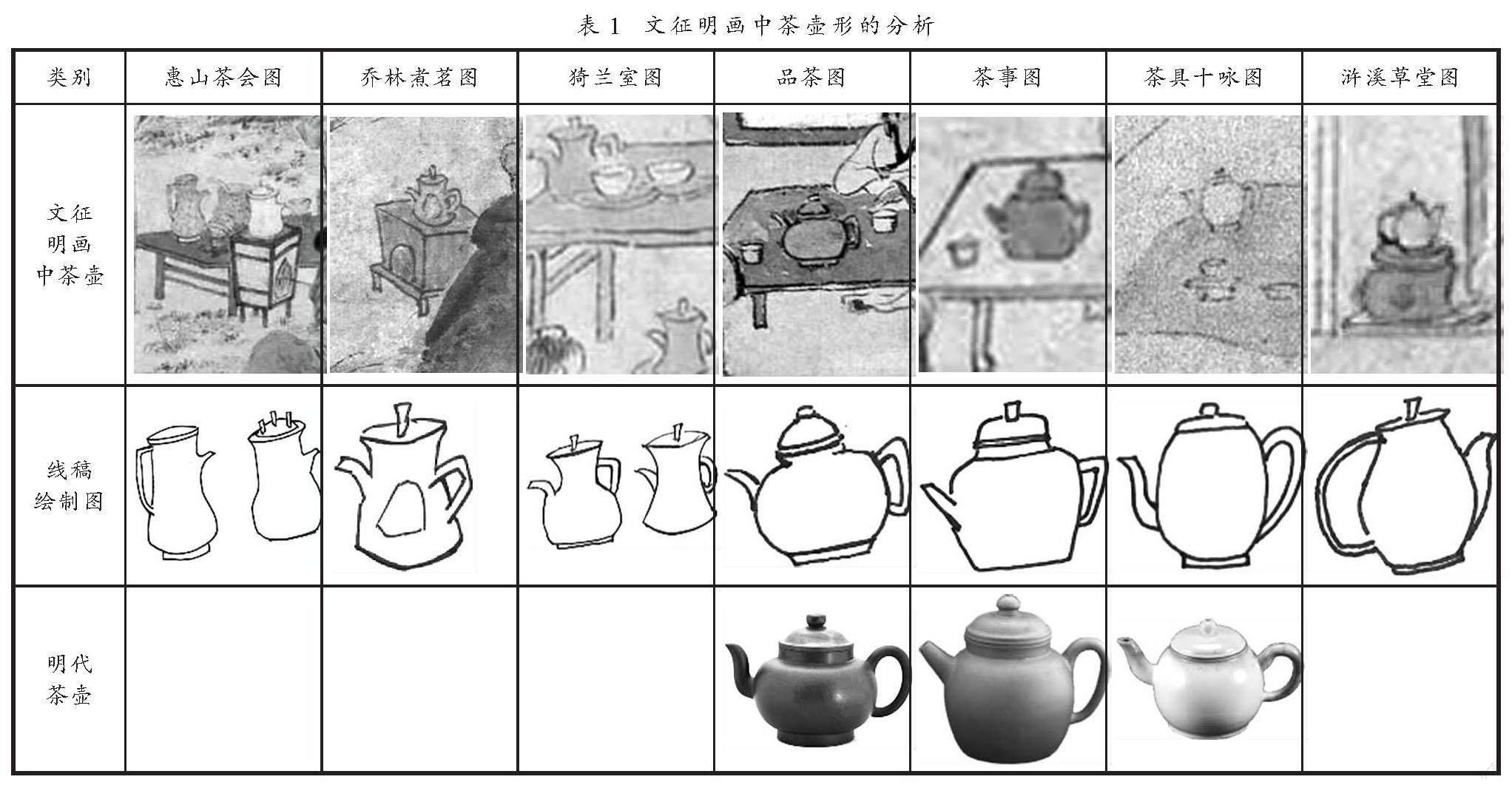

对于明中期茶壶形的分析,通过文征明茶画中对茶壶的描绘(见表1)进行造型提取。首先,对其造型进行归类分析;其次,结合明代茶壶实物进行形态的验证来寻找明中期茶壶的特点。笔者按照文征明作画时间顺序来分析画中茶壶形态变化。1518年《惠山茶绘图》描绘的是文征明和几位友人在惠山第二泉上以品茶为主题的雅集,桌上茶具齐备,造型古雅,茶壶形态有火炉上的煮水器和桌上的茶注,从比例上看,壶形较大,煮水器为白釉色,茶注为灰青色裂纹釉;1526年《乔林煮茗图》,图中一炉一壶,炉整体呈方形,茶壶整体呈高形平盖、竖长纽、束颈、腹微鼓、弯嘴、环柄偏方;1529年《猗兰室图》,侧屋的童子正在拨弄火炉煮茶,火炉上有壶一把,桌上有壶一把、茶杯及盏托各两个;1531年《品茶图》,主屋内两位文人正在品茗清谈,桌上有书一卷、茶壶一把、茶杯两个,侧屋有一童子正在茶寮煮水,有茶炉和煮水器、茶叶罐和茶杯,图中茶壶为鼓腹圆壶弯嘴,颜色为淡褐色,造型和紫砂掇球壶有些相近,壶形较大,茶杯为白釉色;1534年《茶事图》,构图及屋舍、树木与品茶图基本相同,区别是本幅作品为水墨不设色,只能从墨色的浓淡中区别壶为深色,杯为浅色,景物虽然有相似之处,但两幅图中的茶壶造型却截然不同,壶为直腹直嘴,似紫砂壶中的德中壶,饮茶方式都是冲泡法;1534《茶具十咏图》,童子在侧屋煮茶,火炉上有圆矮形煮水茶具,桌上放有其它茶具,主屋中有一文人独坐,身旁有带盏托的茶盏一件、茶壶一件,茶壶整体较为小巧圆润,壶为高形平盖,壶口与壶底大致相同,中间腹部微鼓,环柄圈足,画面水墨设色,材质无法断定,画上方题有茶具十咏;1536年文征明66岁时绘制《浒溪草堂图》,侧房有两位童子正在茶炉上煮茶,画中其他茶具被树木挡住,唯茶炉与茶壶清晰可见,茶壶较小,造型呈高形,壶身为鼓腹,壶把为环柄,壶嘴从壶的中下部升起。

(二)文征明画中茶壶质的分析

明代文人对茶壶的材质与装饰十分讲究,不同身份的人对于茶具材质的选择也不尽相同。这种选择既关乎茶具的使用功能,也关乎文人的精神气质需求。明人沈长卿在《沈氏日旦》中《器具》写道,“桑苎翁银瓢煮茶,谓过于侈,愚意朱门华屋宜银,山居草堂宜锡,但忌铜铁耳”;《盏瓯》“白着为上,饮前饮后,俱用细麻布拭之,其他俱不相宜。”[4]明代文震亨描述茶具的文字中提到茶盏“料精式雅,质厚难冷,洁白如玉,可试茶色”。研究茶壶不仅要研究其形,也要研究其质,形与质相辅相成,共同构成茶壶的美。

明代煮水器材质有金、银、瓷、石、铜、铁、锡、陶等。在文征明的绘画中,可以通过画中茶具的设色及造型,推断出画中茶壶材质多为紫砂、白瓷、青瓷、锡四种。《惠山茶会图》中茶壶的材质为白瓷与青瓷,《乔林煮茗图》及《猗兰室图》中的茶壶为锡壶,《品茶图》和《茶事图》中的材质为紫砂陶,《茶具十咏图》和《浒溪草堂图》中的材质为白瓷。文征明画中茶具材质整体追求素雅简洁,这些材质的选择既有文人视觉审美上的要求,也有对于材质功能的选择,这些材质本身单纯朴素而非华丽奢侈,既有利于泡茶的香气口感,又不会败坏茶味。文征明曾孙文震亨《长物志》中对茶壶形与质有着精到的品评,“壶以砂者为上,盖既不夺香,又无熟汤气,供春最贵,第形不雅,亦无差小者,时大彬所制,又太小。若得受水半升,而形制古雅者,取以注茶,更为适用,其提瓜、双桃、扇面、八棱细花、夹锡茶替、青花白地诸俗式者,俱不可用。锡壶者有赵良璧者,亦佳,然宜冬月间用。近时吴中归锡、嘉禾黄锡、价皆最高,然制小而俗。金、银俱不入品”。[3]文征明画中茶壶的这四种材质都具有不夺茶香、不败茶味的特质,能让茶保持原本的味道,体现了文人深层精神中对本真的追求。

三、文人的美学观念与茶壶形态

与明代晚期的尚奇、尚玩、尚异不同,明中期整体审美尚正、尚和、尚雅、尚韵、尚清。文人审美作为社会审美中的一股清流,在社会整体审美之外有着自己的美学追求。明代中期文人核心的文化本质是雅,通过研究文征明画中的茶具形态及造型审美,结合文征明所处社会环境及自身文化经历,发现其雅逸思想中包含儒道释三家文化的影响,儒家之正大中和、道家之自然、佛家之平淡都在潜意识中影响着文征明的审美理想,共同支撑着文征明的雅逸审美。

(一)雅逸自然——清雅

在明代,雅俗之辩是精英文化和大众文化的观念差异,“雅者必难,俗者必易;雅者必淡,俗者必浓,雅者必拘,俗者必肆,雅者必苦,俗者必甘。”[5]从徐光启与友人辩雅俗书中可以看出明代对雅的标准,包含着难、淡、拘、苦四种品质。崇雅意识也是明代文人清高的精神体现,是文人构建自我精神世界的根基。文人崇尚雅逸,不问俗事,追求精神的高洁。文征明的儿子文嘉在《先君行略》中描述其父“性鄙尘事,家务悉委之吴夫人。公得以专意文学,而遂其高尚之志者。”[6]在崇雅意识的影响下,文人对自己的一语一事,无不追求一种韵致。饮茶是文人生活中极其雅致的事情,明代江南文人在品茗煮茶这一赏心乐事中寻找逸态闲情,追求涤俗去塵的心境。明代文人对饮茶对象、饮茶环境、饮茶器具、饮茶心情都有自己的选择和阐述,如文征明绘制的《惠山茶会图》中,文人雅士为追求茶味的本真自然,聚在惠山天下第二泉的自然山林中,与天地为伍,汲泉煮茶风雅至极。饮茶的人物对象是要志趣相投的幽人雅士,饮茶的环境追求自然的山林或庭院,饮茶的器具材质追求一个真字。文人对茶具的追求,首先是源于对茶味本真自然的追求,为保持住这份本真自然之味,对茶具的要求除实用以外,还要追求其泡茶所产生的风味,不能有熟汤气或者杂味,要求器具本身要洁净,器具的材质要不夺茶香、不损茶色、不失茶味,在茶壶选择上多追求不染尘俗与杂质的清雅。

(二)抱朴守拙——素雅

朴素天下莫能与之争,文人在朴素中寻找内心的沉静。文征明画中茶壶在材质上追求质朴无华,视觉上呈现朴拙、素雅之美。茶与文人隐逸思想息息相关,所以茶具是隐逸生活的重要标志。明代闻龙在《茶笺》之《茶具》曰“愚意银者宜贮朱楼华屋,若山斋茅舍,惟用锡瓢,亦无损于香、色、味”。文人饮茶是为修心,不是为炫耀和附庸风雅。在文征明《是夜酌泉试宜兴吴大本所寄茶》诗中写道,“醉思雪乳不能眠,活火砂瓶夜自煎。白绢旋开阳羡月,竹符新调慧山泉。地炉残雪贫陶谷,破屋清风病玉川。莫道年来尘满腹,小窗寒梦已醒然。”文征明茶诗中对茶具材质的描述多为瓦缶、砂瓶、磁瓯。明代中期文人在茶壶材质的选择上追求素面素心,色质纯粹,基本上是单色,材质多以紫砂、白釉瓷、锡等朴素的材质为主,摒弃奢华贵气的金银,因为过于奢华的材质容易扰乱心神。像紫砂、锡等材质制作的茶壶,材质本身都是来源于自然中的泥土和金属,这些材质在烧成或者锻打而成后都素面素心、纯净质朴,还原着自己本真的颜色与质感,呈现出虚怀内敛的审美感受,这与道家思想中的返璞归真、道法自然的追求一脉相承。

(三)除繁就简——简雅

明中期文人在茶具的设计中造型追求简洁、装饰追求素洁,少就是多,一即一切,一切即一,无就是有,有就是无,禅茶一味。禅就是要像茶一样淡乎寡味,在无味中体会有味。禅意的美学中带有雅致、朴素、寂静、简单、淡泊等意义,文征明《煮茶》曰,“绢封阳羡月,瓦缶惠山泉,地垆残雪后,禅榻晚风前。”明代文人与僧人交流频繁,关系密切,在谈禅论道中审美思想也受其影响,致使茶具的审美受禅宗文化影响,追求淡泊极简,反对装饰与繁华。文人对茶壶的审美与明代宫廷、民间不同,明中期社会流行的青花及釉里红、五彩斗彩等或繁杂或艳丽的装饰以及茶壶中的花式筋囊等造型在文征明的茶画中没有出现过,这些当时流行的装饰方式过于繁杂精美被文人认为是俗式,俱不可用,装饰的不当反而会降低器物的格调。正如文震亨提倡的宁俭无俗,这个俭字除有俭朴的意思外也包含着简的意思,讲求不要过度装饰。“五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋畋猎,令人心发狂。”文人认为这种过度的装饰会扰乱平和的心境,使人不能够沉静下来,所以在茶壶的装饰和造型上追求极简,浮华万千,大道至简。