国潮文化与传统文化相融合的陶瓷产品设计教学改革探析

摘 要:陶瓷是中国民族文化的一张名片;《山海經》是研究中国古代神话传说和民俗风情的重要窗口;“国潮”是以中国文化元素为基础的潮流文化,是国与潮的结合和传统与现代文化价值观的结合。本文以《山海经》异兽元素与国潮文化元素相融合为基础,通过行之有效的教学步骤与方法的改革,探索陶瓷产品设计应用教学中,如何将当代文化元素与传统文化元素相融合,创作出具有《山海经》异兽文化内涵的“国潮”风格的陶瓷产品,在传承和弘扬我国优秀传统文化的同时创新发展陶瓷文化,展示《山海经》异兽文化的审美价值和陶瓷文化的魅力。

关键词:陶瓷;《山海经》;国潮;教学改革

中图分类号:J527-4 文献标识码:A 文章编号:2095-9699(2023)05-0068-05

收稿日期:2023-06-28

作者简介:方一舟(1989-),男,江西景德镇人,讲师,主要从事数字媒体与陶瓷产品设计教学与研究。

Teaching Reform of the Ceramic Product Design by Combining China-Chic Culture with Traditional Culture:Taking the Cultural Elements of Exotic Animals in The Classic of Mountains and Seas as Example

FANG Yizhou

(Jingdezhen University, Jingdezhen 333400, China)

Abstract: Ceramics is a never-fading card of Chinese national culture; The Classic of Mountains and Seas is an important window for looking into Chinese ancient myths, legends and folk customs; and "China-Chic" is a pop culture based on Chinese cultural elements, which is the combination of conservative and fashionable cultures and also the combination of traditional and modern values. Based on the integration of the cultural elements of the exotic animals in The Classic of Mountains and Seas with the cultural elements of the "China-Chic", this paper explores for how to integrate contemporary cultural elements with traditional cultural elements in the teaching of ceramic product design and application through effective reform of teaching steps and methods, and to create ceramic products in the style of "China-Chic" with the connotation of the exotic culture of The Classic of Mountains and Seas, so as to advance the development of the ceramic culture innovatively while inheriting and carrying forward China's excellent traditional culture, and displaying the aesthetic value of the exotic culture reflected in The Classic of Mountains and Seas and the charm of Chinese ceramic culture.

Key words: ceramics; The Classic of Mountains and Seas; China-Chic; teaching reform

中国拥有几千年的文明,陶瓷与《山海经》均是中华优秀传统文化的重要组成部分。景德镇是千年瓷都,积蓄了丰厚的陶瓷文化底蕴。陶瓷文化是景德镇的城市之魂,随着 “景德镇国家陶瓷文化传承创新实验区”的建立,特别是随着贯彻落实习近平总书记“建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区,打造中外文化合作交流新平台”指导精神的深入,身为陶瓷美术与艺术设计教育的教师,如何续写景德镇陶瓷文化新篇章,如何把国潮文化与中国传统文化融合在陶瓷产品设计上,增添景德镇的陶瓷文化新元素,丰富陶瓷文化表达语言,是摆在我们面前的新课题。本文以《山海经》异兽元素与国潮文化相融合为基础,探索陶瓷产品设计应用教学中,如何将当代文化元素与传统文化元素相融合,创作出具有《山海经》异兽文化内涵的“国潮”风格的陶瓷产品,展示中国异兽文化的审美价值和陶瓷魅力,在传承和弘扬我国优秀的异兽文化的同时也创新发展陶瓷文化,增强文化自信。

一、“国潮”与《山海经》概述

(一)“国潮”理念

一个时代有一个时代的文化特征,“国潮”之概念,是21世纪在中国提出“一带一路”战略目标背景下出现的名词。“一带一路”是由中国政府倡议,秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的理念,全方位推进务实合作,打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。在这样开放包容的政治经济文化背景下,我国因某些品牌国货设计中,出现了比较新潮的传统文化符号,该品牌又成了年轻人追捧的消费潮流,故称“国潮”。[1]“国”是指中国本土文化,“潮”就是当代流行文化。总体上“国潮”是以中国文化元素为基础的潮流文化,是国与潮的结合和传统与现代的结合。“国潮”主要以中国本土文化为基石,通过特色的设计方式与中国文化元素结合的一种艺术风格,是中国文化的潮流体现。“国潮”深受年轻人的喜爱,因为它能够展示个人风格、生活态度与人生向往,并获得自己身份和文化的认同。如今,随着中华民族的日益强大、文化自信的不断确立,“国潮”已成为当代年轻人争相追求的文化新宠。[2]

在“一带一路”背景下,国潮代表着中国的传统文化正走向国际化。景德镇学院陶瓷产品设计专业的教学也应该加入国潮行列,在国内外潮流文化元素中融入中国的传统文化元素,淋漓尽致地展现东方美学的神韵,让更多的人通过景德镇的陶瓷产品了解中国文化潮流。

(二)《山海经》内容概述

《山海经》是一部具有浓厚神话色彩的百科全书式的先秦古籍,也被称为《山海经注》。它记载了丰富的神话、传说和地理知识,涵盖了众多自然景物、动植物、怪异生物等内容。该书以地理为框架,将中国古人对于天地万物的观念与描述进行了整理和系统化。该书共分18卷,包括山川地理篇、宝物篇、珍兽篇等内容。其中记载了大量神话传说中各种奇特的生物形象,描绘了许多民间传说故事和历史事件。这些内容既反映了中国古人对未知世界的好奇和幻想,也记录了他们对自然环境和社会现象的观察与解释。

《山海经》在中国传统文化中具有重要地位,它不仅是研究古代神话传说和民俗风情的重要资料,也是探索中国古代思维方式和审美观念的窗口之一。这部著作浓郁的神话色彩和天马行空的想象空间,深刻影响着后世的文学艺术作品,成为中国文化遗产中不可或缺的一部分,是艺术设计创作中最丰盛的宝库。例如《山海經·西山经·天帝之山》篇,“又西三百五十里,曰天帝之山。上多棕、楠,下多菅、蕙。有兽焉,其状如狗,名曰谿边,席其皮者不蛊。有鸟焉,其状如鹑,黑文而赤翁,名曰栎,食之已痔。有草焉,其状如葵,其臭如蘼芜,名曰杜衡,可以走马,食之已瘿。”原文意思是说:嶓冢之山以西350里,便是天帝之山。山上棕榈、楠树繁茂,山下菅草、蕙草丛生。那里有一种叫谿边的兽,外形像狗,用它的皮做坐垫,便可免受妖邪之气的袭扰。那里有一种鸟叫栎,形如鹌鹑,有黑色的斑纹,头颈上的毛则是红色,人吃了可以疗治痔疮。那里还生长着一种叫杜衡的香草,长得像葵菜,气味如蘼芜般芬芳,马吃了跑得更加迅捷,人吃了可以疗治颈部的肉瘤。这篇文字中介绍了“天帝之山”的方位,还介绍了像狗的“谿边”兽,像鹌鹑般的“栎”鸟以及杜衡草的形状、色彩、气味、药用价值与驱邪作用。

二、《山海经》与“国潮”融合教学改革途径

(一)精心策划教学步骤与方法,激发学生热爱之情

《山海经》讲述的故事充满了神秘色彩,尤其是里面描写的异兽动物有近500种,在世界各国的资料库里几乎查阅不到,给人类以无限的想象空间,这对艺术创作而言是取之不尽、用之不竭的源泉。若要激发学生的喜爱之情,教师的引导非常重要。因此,笔者在陶瓷产品设计教学实践中,打破重技术技能、轻文化内涵的做法,以《山海经》里的异兽元素为例,精心策划教学步骤与教学方法,安排了16课时学习《山海经》,与学生一起探究异兽的神奇传说与故事。

1.任务驱动教学法:课前布置任务,要求学生阅读《山海经》;课上老师先示范讲述一段《山海经》里的故事,再让学生们讲述自己喜欢和理解的《山海经》故事。

2.自主合作教学法:把学生分成若干小组,以小组为单位,完成2~3个故事的构思与绘画,并在课堂上介绍所选的《山海经》故事与自己创意设计的绘画作品。

3.探究评价教学法:对各小组展示的绘画作品进行探究式点评,可以由全班学生自由互评,教师参与其中;也可以由教师主评,每个组派一个代表互评;还可以一组对另一组进行评价,再由教师总结。

4.实践共享教学法:采用命题实践的方式进行考查小结,如要求学生画出《山海经》中的异兽毕方鸟。文中只介绍了毕方鸟的形态,人面、一脚,没有介绍毛色与个性,那么它的形象全由学生想象,从而激发了学生的兴趣与创造力。最后展示学生们的作品,共享创作的快乐成果。

(二)学习与分析代表作品

要培养国潮文化与传统文化相融合的陶瓷产品设计人才,除了了解传统文化外,还要学习与分析已有的以《山海经》异兽元素与国潮文化相融合的代表作品。国内一些艺术家以《山海经》异兽元素为主题创作作品,成绩斐然,他们主要通过绘画、插画、动画、服装、雕塑等不同的艺术形式展示。

1.插画作品

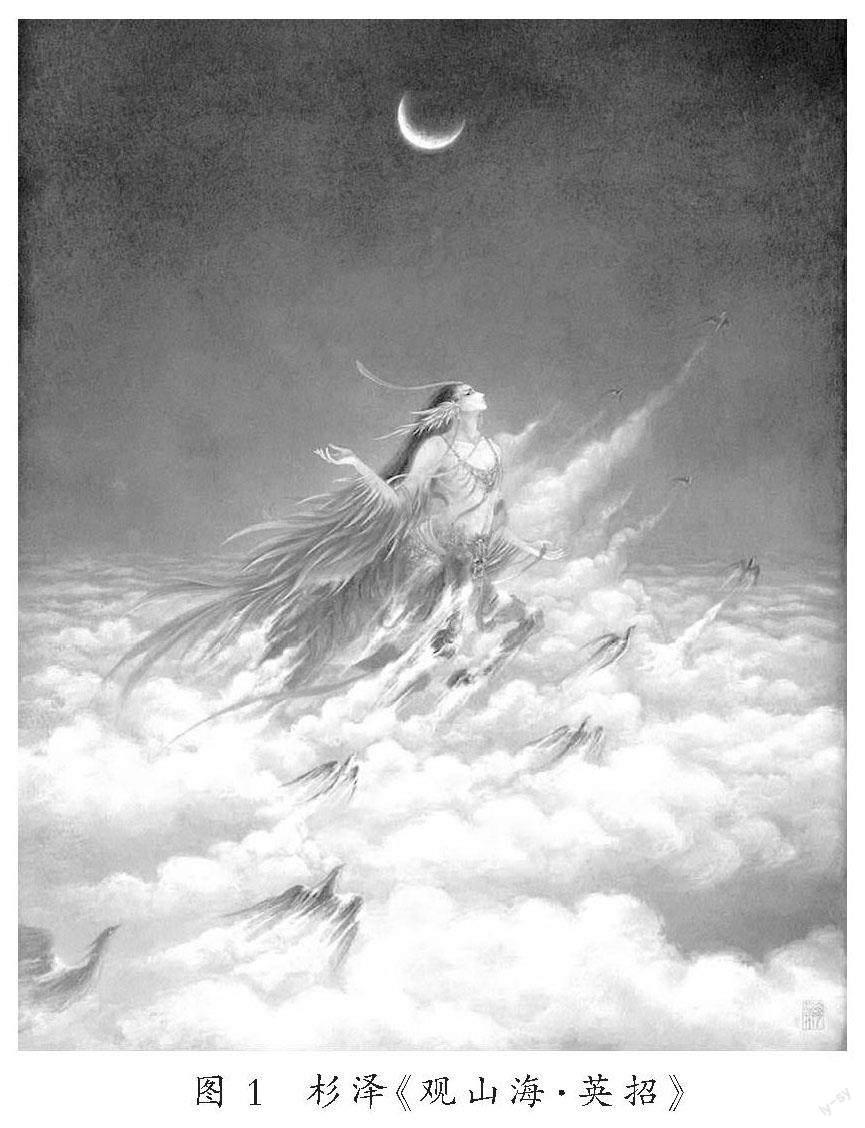

国内以《山海经》异兽文化元素与国潮文化相融合进行创作且颇有成就的是90后画师杉泽,本名李一帆。他按照古籍中的描述和自己的想象,把《山海经》中的200多个“神奇动物”画了下来,绘成一部《观山海》。《观山海》把异兽形象与当代审美结合,画风独特,深受年轻人喜爱。杉泽用精湛的画技和精美的画面将《山海经》形态各异的异兽生动地展现出来,并对它们有了全新演绎。他把中国画和插画两种截然不同的绘画形式巧妙地结合在一起,加上天马行空的想象力和符合当代审美的异兽形象,给山海经异兽赋予了新的灵魂。

例如《山海经·西山经·槐江之山》中说槐江之山,是天帝的园圃,由一个叫英招的神管理着。英招神“其状马身而人面,虎文而鸟”。在杉泽笔下(见图1),是一个马身、虎皮、长发飘飘的白皙女子,手臂与头冠布满鸟的羽毛,在弯弯的月下踏着白云飞翔,脚下还伴随着众多的飞禽。她高昂着头,微张双臂,眼睛注视着上方,似乎在等待天帝的出现。这神态比较切合年轻人充满希望与追求的心理。整幅画,突出人面,虚化马身,淡化虎文与鸟的翅膀,虚实相结合,体现了我国当代青年包容与对和平、自由的人生追求。

2.雕塑作品

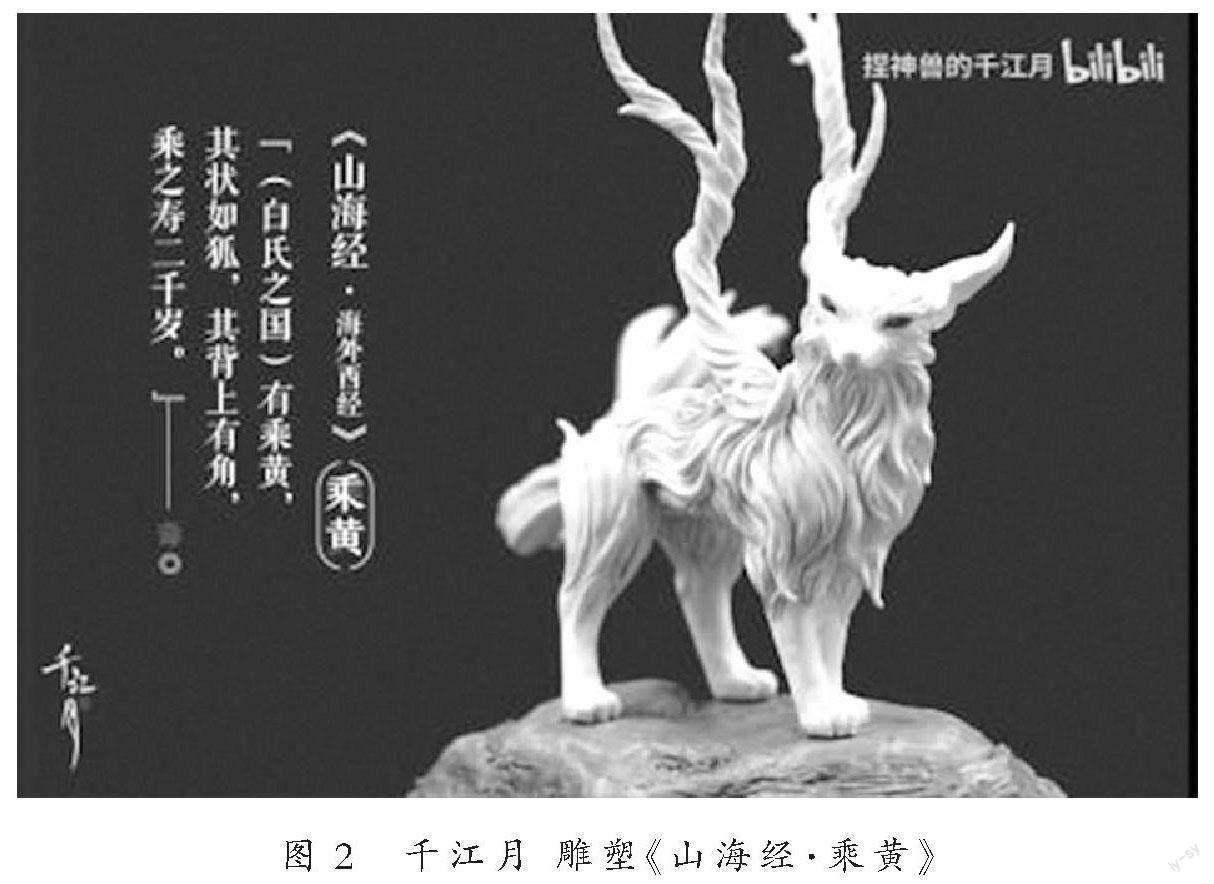

代表中国当代国潮文化与《山海经》传统文化相融合的雕塑作品,应该是千江月的山海经系列手办。该手办将《山海经》中一些异兽形象,以立体的造型用雕塑的形式展现在世人面前,每一个异兽的制作都十分细致,无论是异兽身上的花纹还是场景的装饰都体现了创作者的精心构思。栩栩如生、细致入微的异兽仿佛从上古时期来到了现代。例如《山海经·海外西经·乘黄》中说,那里有种动物叫乘黄,形状像狐狸,背上长着角,骑着它可活二千岁。在千江月心里,乘黄应该是吉祥之物,所以她的雕塑作品体态如羊似狮,面貌如狐,身上的两只角前后分开,很长,坐上去很安全的感觉。其神态温驯善良可爱,好像在喜迎人们乘坐。表现了现代中国青年崇尚和平、热爱美好、共享繁华的文化气质。(见图2)

从杉泽的绘画和千江月的雕塑作品中,我们看到《山海经》里的异兽表现得如此平和、温暖,体现了中国和平合作、开放包容的价值观。在文化层面,践行了“一带一路”提出的打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体的主张。

3.国货产品

目前市场上有一些以《山海经》异兽为设计元素的“国潮”产品,这些“国潮”产品,色彩丰富艳丽,图案精美华丽,符合当代消费者的审美,也比较吸引人的眼球。但它们大多的设计思路是对《山海经》异兽形象进行图案纹饰方面的设计,然后将设计好的图案直接加在产品上。这些设计基本表现为平面设计,对产品造型、结构等方面的设计较少。[3]如山海经系列服饰以深蓝色为主要基调,配合着色彩丰富的异兽图案的印花,形成了较接近摇滚风格的设计;又如运动鞋设计中,用夸张手法把异兽形象布满球鞋,并采用鲜艳抢眼的红色突出运动感。这些国货产品,虽然具有《山海经》异兽的“国潮”风格,但设计思路比较单一,相对缺乏新意。

(三)创意陶瓷产品设计,赋予《山海经》异兽新生命

陶瓷作为我国传统文化的一张名片,是中国文化的一部分,也是“国潮”产业的重要阵地。本文教学改革的初衷就是以《山海经》为例,把陶瓷与《山海经》两个本民族优秀文化糅合在一起,用現代国潮理念进行陶瓷艺术与陶瓷产品创作。

笔者教学改革的实践成果主要体现在毕业设计这个环节。在指导学生毕业设计时,希望学生能以陶瓷产品的形式来阐释《山海经》的文化内涵,能够提取《山海经》中最具有文化内涵和形象突出的异兽元素,融合“国潮”理念进行设计,让《山海经》里神奇异兽走进当代年轻人的视野,用“国潮”的方式感受山海经的世界。

乘黄和驺吾都是《山海经》中的异兽。图3是景德镇学院2022届工艺美术专业毕业生吴蒋健设计的陶瓷产品,一套陶瓷茶具组合。该组合由茶壶、公道杯、茶盘和四个茶杯组成,每个单品都融入乘黄“状如狐,背有角”的形态特征。茶壶、茶杯和公道杯的外观造型各异,通过装饰的花纹和统一的色彩使它们形成一个整体。在色彩设计方面他放弃了采用多种色彩形成强烈对比的做法,只把白色和青色混合起来,显得柔软祥和,突出了乘黄的吉祥与神圣。在乘黄的头部用红色作为点缀,象征生命。

这套茶具设计最好的是茶壶(图4),也是这套茶具的主体。学生利用茶壶和形体巧妙地将乘黄的头部作为壶嘴,乘黄的尾巴作为壶把,又利用空间结构将乘黄的身体两侧合成壶身,将乘黄背部的角设计成壶盖的把手,整把茶壶的设计浑然天成。公道杯(图5)和茶杯主要是把乘黄异兽的形体简化成起伏的线条,附着在杯身上,与茶壶相呼应。在设计初期,吴蒋健花费了大量时间查找有关山海经异兽的文创产品和艺术作品,也找了许多类似的国潮产品进行造型和色彩上的分析。最终选定把异兽“乘黄”作为设计元素。他认为喝茶在中国文化中有养生的含义,而乘黄是人骑上就能活两千岁的神奇瑞兽,他希望人们在工作之余,端起他设计的乘黄造型茶具,会有放松感,从而达到调养身心、健康长寿的目的。作品器具用途与传统文化造型非常契合,体现了“国潮”中的养生文化。

图6是2022届美术学专业毕业生付晓溢设计的陶瓷版画作品,该作品将《山海经》异兽元素绘画在瓷版上,取名叫《驺吾观山》。驺吾是日行千里的神兽,大若虎,尾巴比身体还长。在以《山海经》为题材的国内绘画史上,画驺吾的很多,但基本上把驺吾画在悬崖边上,或跑或坐或站。在付晓溢笔下,驺吾安闲地坐在山中,整个画面以山水为主,驺吾似菩萨打坐,心静神定,一派和平安详的状态。

以上两位学生的创作,构思奇妙、色彩单纯,将陶瓷与《山海经》两个本民族优秀文化完美地结合在了一起,表现了国潮思想理念,丰富了陶瓷文化意蕴,较圆满地实现了教学改革的初衷。

三、结语

教书育人是教师的天职。为谁培养人?培养什么样的人?如何育人?是每个教师都要思考并践行的问题。对于陶瓷产品设计这门课程,笔者始终认为不能只让学生学好设计技能,还应让他们多了解民族传统文化,热爱民族文化,做到文化自信,并懂得如何从传统文化中挖掘素材,古为今用,用新的文化理念创意陶瓷产品。通过对《山海经》异兽元素与陶瓷设计相结合的教学改革试验,提高学生的探索热情,提升了学生的文化素养与文化自信,开辟了在校生在陶瓷产品设计领域实现传统与现代相融合的道路,为景德镇学院服务地方、助力景德镇走向世界做出应有的贡献。

参考文献:

[1]刘明明.《山海经》神兽形象再设计的应用研究[D].杭州:浙江理工大学,2017.

[2]木斯,雷青.国潮时代的兴起[J].轻纺工业与技术.2019,48(06):48-51.

[3]周恬逸.《山海经》文图关系研究[D].南京:南京大学,2015.

责任编辑:邓晔