跨界舞蹈创作特征与审美接受研究

张大策,包雨薇,李 潇

(沈阳音乐学院,辽宁 沈阳 110169)

跨界艺术是指“艺术本体的‘元’语汇,借力其他材料的‘他元’语汇,融汇成多元艺术语言,形成‘跨界艺术’”[1]252。虽然说跨界舞蹈是跨界艺术的一个分支,但它在运用“他元”语汇方面却比跨界艺术更为细化。从多维度的角度来看,“舞蹈艺术跨界以‘舞蹈与其他艺术语汇的熔铸再生’和‘舞蹈与非艺术界域的多元并包’为两大发生向度,开辟了多维度的舞蹈入驻空间,尝试了丰富的艺术创新组合”[1]252。此概念与跨界艺术一样,同属于跨元素、跨领域范畴。从单一的维度而言,舞蹈艺术跨界,是将多元舞种身体风格如芭蕾、现代舞、古典舞甚至街舞等融为一体展开“跨文化”的创作与表演,尝试丰富舞蹈身体语汇的同时,也能为塑造人物形象提供新方法。

20世纪80年代起,全球文艺界吹起了一股跨界风。有学者直言,这股跨界风必定会成为日后艺术发展一股方兴未艾的趋势。的确如此,无论是在“跨界舞蹈”创作还是在“跨界舞蹈”传播与审美接受方面,目前这股跨界风伴随着全球化发展趋势迅速崛起,为艺术家带来多元创作空间的同时,也为观众提供了多样化的审美形态。在现有的研究成果中,跨界舞蹈的概念定义、本体特征以及创作手法在不同程度上均被探索,并呈现出丰富且广泛的研究态势。美中不足的是,少有学者从孕育跨界舞蹈的时代背景、种类与审美出发,进一步挖掘跨界舞蹈历史源起的进程、多元的分类及其审美价值。如果说跨界舞蹈是一门新兴的舞蹈艺术形式,那么它是在怎样的社会背景下诞生的?到底有哪些舞蹈属于跨界范畴?如果说跨界舞蹈不同于传统舞蹈艺术,那么它又具有怎样的特征?这些特征究竟为观众带来哪些审美改变?提供了哪些审美价值?基于当代舞蹈艺术的盛行以及国内各大剧院实验剧场、小剧场对中西方跨界舞蹈的引进,以跨界表演与传播的形式早已进入到大众的视野。那么当观众欣赏这些作品的时候,这些作品究竟会为观众带来怎样的审美思考?基于以上问题,首先以“文献分析”为研究方法,探索跨界舞蹈产生的时代背景及孕育跨界舞蹈的社会土壤;其次通过艺术家访谈法,深入挖掘跨界舞蹈艺术的创作意图及形态特征;最后通过研究跨界舞蹈的审美形态,揭示跨界舞蹈传播的途径与价值,力图呈现出跨界舞蹈在接受端眼中的可视形态与样貌。

一、孕育在科技社会与后现代文化思潮下的跨界舞蹈

跨界舞蹈的诞生是由多维的社会因素所决定的。一是源自社会科技的发展,作为形而下的物质科技,为跨文化舞蹈创作提供新语汇条件的同时,也为跨领域舞蹈创作提供了丰富的媒介素材;二是源自后现代主义文化思潮的创作,作为形而上的哲学思潮,为跨文化、跨领域舞蹈的创作提供了新方法与新技术。以下内容,分别从社会科技的进步与后现代主义思潮出发,探讨孕育跨界舞蹈艺术诞生的时代环境以及文化思潮,旨在为观众和艺术家创建一个可沟通且可产生理解、共鸣的平台。

1.源自社会科技的发展

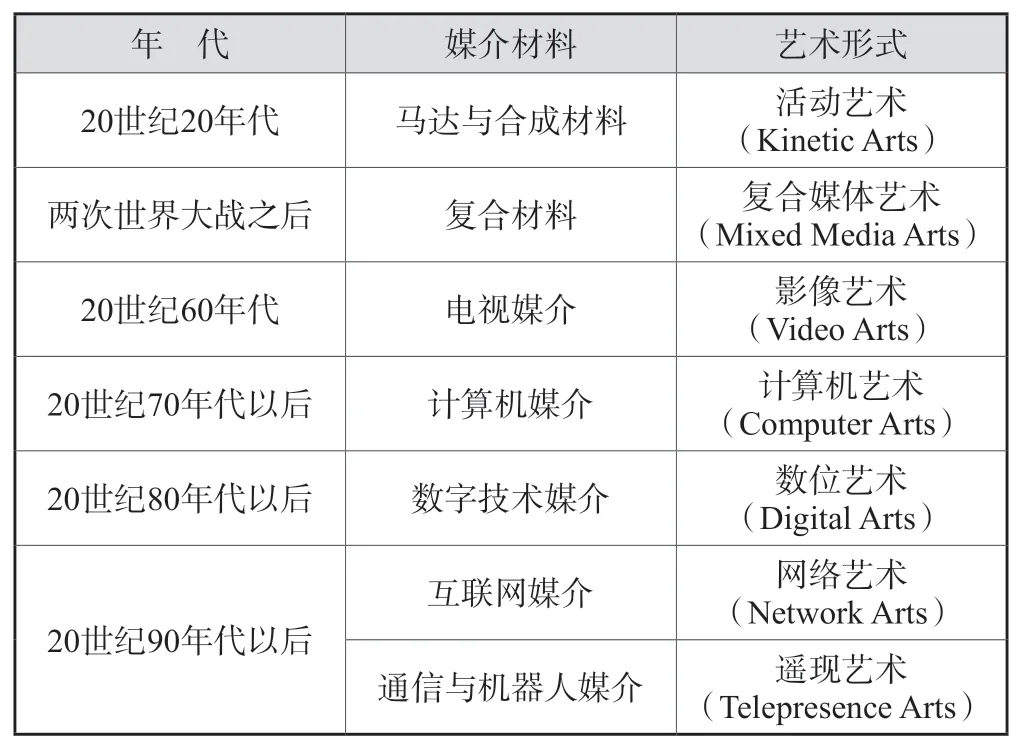

“如今,科技的发展、世界的联通加速了跨文化、跨语言的存在与发展、每一族群、地域的文化不再是一个稳定、封闭的系统”[2]。科技的进步不仅加速了全球各族文化的融合、跨界,还为艺术家提供了丰富多元的创作元素。首先是跨文化。在18世纪之前,交通与科学技术的滞后将人们束缚在一个狭窄的空间内,人们并不知道外界空间所发生的一些事情。因此,各地区百姓的身体都呈现出人天同构、各有特色、保有自身地域传统文化的鲜明特征。然而随着第一次工业革命的开展及铁路的出现,各国民族文化与地域特色的纯粹性受到了全面挑战。交通的便捷在改变旧有封闭空间的同时,也极大地消减了各地域、各民族之间的文化差异性。在这种无缝连接的开放空间中,不同地域的人们在同一空间下的彼此相处、相互学习、互相借鉴,极大地加速了多元文化的有机融合。舞蹈艺术更是如此,随着中西方文化全面且深入地交流,双方均发现本土传统舞蹈身体语言的局限性以及外来身体语言的可贵之处。他们不仅借鉴、融合彼此的身体语言来丰富本土的舞蹈形式,还通过多元身体语言的创作来再现波澜起伏、扣人心弦的故事情节。因此,科技的发展与交通的便利使各国人民直接获利的同时,也让世界各族文化得以展开间接地交流、借鉴与融合。其次是跨领域。科技的进步与发展不仅大大地提高了人们的生活水平,还为艺术家们的创作活动提供了丰富的媒体资源与想象空间。20世纪20年代马达与合成材料的诞生改变了传统雕塑的创作,从而产生了活动艺术;20世纪70年代计算机的普及让艺术家看到了数字时代的来临,便创造出计算机艺术与数位艺术;20世纪90年代后通信与机器人媒介的出现改变了传统艺术的创作方法,就出现了遥现艺术(见表1)。

表1 媒介材料与艺术形式分类表1 图表来源:作者自绘。

继第一、二次工业革命后,全球再次步入以原子能、计算机、空间技术和生物工程为代表的第三次工业革命。这些发明涉及信息技术、新能源技术、新材料技术等诸多领域,也正是这些新材料与新技术的出现与发展,才为新媒体艺术形式创作的多样化带来更多的养分。跨界舞蹈在其历史中的形成与发展,都离不开科学技术的进步与演变。尤其在20世纪70、80年代后,计算机的普及与“生命形式”(Life Form)软件的诞生,为美国第一批、第二批先锋派舞蹈家的创作带来无穷尽的创新空间。默斯·坎宁汉(Merce Cunningham)运用“生命形式”创作了《海鸥》(Beach Birds)和《双足动物》(Biped);卢什达·查尔斯(Lucinda Childs)借助虚拟影像创作了《舞》(Dance)等新媒体舞蹈作品。这些紧跟时代潮流的先锋编舞家在科技革命的带动下,为舞蹈与新媒体的跨域结合开创了一条崭新的道路,创作方法也成为后世编舞家争先效仿的榜样。

2.源自后现代主义文化思潮的创作

后现代主义起源于20世纪60年代的欧美国家,它是一个有别于古典主义和现代主义思潮的全新的价值体系,主要特征表现为“消解、去中心、非同一性、多元论、解‘元话语’、解‘元叙事’;不满现状,不屈服于权威和专制,不对既定制度发出赞叹,不对已有成规加以沿袭,不事逢迎,专事反叛;睥睨一切,蔑视限制;冲破旧范式,不断创新等”[3]。

从14世纪末到20世纪初,自西方掀起文艺复兴运动、宗教改革、启蒙运动、法国资产阶级大革命以来,他们就以“反叛传统”“颠覆权威”的态度自居。从打破“神权”到推翻“封建专制”再到消除“特权主义”,根本宗旨无非就是实现民主、自由及平等。然而在古典时期甚至在现代,宗教与封建专制作为西方根深蒂固、至高无上的特权等级尚未被彻底消除。直到20世纪60年代后,随着二战的结束以及社会结构的变革,才加速了西方两千多年来森严等级制度与固有传统的瓦解。此时期的欧美青年人将这种突破精神表现在思维方式上,他们开始更加疯狂地追求个体自由、独立。他们反对既有的思维观与教育模式,认为那些“老掉牙”的传统产物应当被当下的时尚所取代。他们不再以永久不变的事物为正统,开始反传统体制、反传统文化、反传统学院派,以寻求一种“视传统即反”的反叛与突破精神自居,旨在探索一条属于自己开创的生命主权之路。与此同时,这种反叛精神开始在黑人民主运动、女权运动等一系列的社会运动中发酵,一系列的社会变革皆预示着欧美从等级分明的结构社会向人人平等的后结构社会转型。从社会到文化再蔓延到艺术,也让新一代的舞蹈家意识到新时代、新机遇的来临。他们开始以质疑与反思的态度进行思考、批判理性主义,主张艺术形式的无规则性,通过运用当时最为盛行的解构主义理念,击碎传统、瓦解权威。以默斯·坎宁汉(Merce Cunningham)为首的第一批先锋派舞蹈家及贾德逊舞蹈剧场(Judson dance theater)的第二批先锋派舞蹈家阵营,首先开始瓦解传统舞蹈的线性叙事。他们以“实验”“游戏”“拼贴”的手法展开创作,使舞蹈在不同媒介间找到了新的组合形式。此外,编舞家也突破了以传统身体风格创作的逻辑,开始结合不同身体语言展开创作,旨在呼应多元文化并存的后现代主义社会的同时,回归“以人为本”“揭示广阔现实社会”的创作手段。

二、跨界舞蹈的创作动机

加拿大哲学家赫伯特·马歇尔·麦克卢汉(Herbert Marshall McLuhan)在其著作《理解媒介:论人的延伸》中谈到:“无论是科学领域还是人文领域,凡是把自己行动和当代新知识的含义把握好的人,都是艺术家,艺术家是具有整体意识的人”[4]。赫伯特·马歇尔·麦克卢汉不仅强调艺术家要有跟上时代的创新精神,还反映出艺术家在人类社会应当承担的义务与责任。以下内容分别从跨领域及跨文化舞蹈出发,探讨艺术家创作跨界舞蹈艺术的动机与宗旨,进而为挖掘跨界舞蹈作品的形态样貌与审美特征夯实基础。

1.建构在科技社会背景下的跨领域创作

高科技产业的快速发展影响了舞蹈艺术创作的走向,尤其是新媒体与身体的结合让编舞家觅到了多元的跨域创作空间。通过与跨领域编舞家访谈时发现其创作跨领域舞蹈,首先是为了尝试挖掘全新的美学形态;其次是为了呼应当下科技社会的发展与形态面貌。跨领域编舞家张婷婷谈到:“我时常在想,除了舞蹈之外还能挖掘哪些具有价值的东西,我们还能如何创作更有新意的舞蹈。”自2012年张婷婷创立“张婷婷独立制作”以来,便多次与多媒体设计师林经尧携手,运用身体结合虚拟影像的方式展开创作,先后推出了《时空抽屉》《既视感》等跨领域舞蹈作品。跨领域编舞家孙尚绮谈到:“我认为仅跳舞真的太无聊了。在当代,只用舞蹈来诠释社会现象是不够的。我们要思考的是身体本身与社会间的关系到底是什么。”在孙尚绮旅德期间,他曾先后与欧洲各国新媒体艺术家合作,创作发表了《摄影师》《早餐时刻》等多部跨领域舞蹈作品。跨领域编舞家谢杰桦谈到:“科技在改变人类的同时,剧场中的观众也在改变。舞台的设计、舞蹈的创作也要随着观众的改变而改变。因此在舞台的设计上,我们就不得不考虑观众是如何接受这种新的审美。所以当我创作时,我要想到的是如何使用新媒材,它给观众带来的新体验是什么。”在谢杰桦创作的《第七感官》中,他通过在天花板上架设红外线摄影机,捕捉舞者运动过程,并传送坐标资料于计算机运算,再借由投影机送出画面至表演场域,此举不仅为舞者创造了一个“活”的舞台,同时也为观众带来一种“跨域交互”的审美体验。跨领域编舞家苏文琪谈到:“从舞蹈艺术创作来讲,我并非仅仅处理舞蹈自身的问题,更大的一部分是处理人与社会之间的关联性。我想透过不同形式融合的展现再现出社会当下的现象、问题,以及日后会发生的种种事情。”在其创作的《W.A.V.E城市微幅》中,将一百盏LED灯放在独舞中,让观众看到一个独自的身体在面对一个庞大科技装置时的视觉冲击,淋漓尽致地折射出人类在科技社会中所面临的压迫与威胁。高科技对人类思想、身体的规训早已成为跨领域编舞家创作的重要一环。他们生长在当下势必就会受到当下科技环境的影响。只有新媒体、高科技与身体展开跨域创作才能淋漓尽致地反映出当下科技社会的发展现状。

2.建构在现代主义文化思潮下的跨文化创作

以人为本、从表意出发来再现无限广阔的现实生活是跨文化编舞家突破单一身体语言,创造多元身体风格的根本宗旨。虽然以洛伊·富勒(Loie Fuller)和伊莎多拉·邓肯(Isadora Duncan)为代表的反叛力量在现代主义一浪压一浪的宣泄中耗尽了最初的自由,但其为中西方后世编舞家埋下了一颗自由创作的种子。受到伊莎多拉·邓肯现代主义精神的影响,以贾德逊舞蹈剧场为首的美国第二批先锋派舞蹈家阵营及莫里斯·贝雅(Morice Bejare)、伊日·基里安(Jiri Kylian)等欧美当代编舞家与我国吴晓邦、戴爱莲等舞蹈先驱,在不同程度上均运用跨文化的形式展开创作与表演。莫里斯·贝雅认为:“传统应激励我们去创新,传统是革命的、发展的力量”[5]412。“芭蕾技巧可以丰富今天的舞蹈语汇,但他指出,古典美学则过时了,必须更新,因为时代的美学已经改变。”[5]412伴随此理念,莫里斯·贝雅结合欧洲不同国家传统舞蹈的身体语言,创作了如《孤独人交响曲》(La Symphonie pour un homme seul)、《春之祭》(Le sacre du printemps)、《波莱罗》(Boléro)等许多脍炙人口的跨文化舞蹈作品。对于伊日·基里安而言,“古典芭蕾、现代舞、民族舞被他天衣无缝地揉成一种现代肢体的和声,在既流畅又充满内在张力的舞台空间运动中,张扬着人性的光辉”[5]416。伊日·基里安毕生都以多元文化为核心,创作出如《独一无二》(One of Kind)、《交响诗》(Symphony of Psalms)、《极乐时刻》(Petit Mort)等众多跨文化作品。从吴晓邦的创作来看,“更是直截了当地申说‘要传统,不要传统主义’。他指出,我们要尊重民族固有的传统,但无论什么“传统”,都要进行革命地扬弃”[6]。吴晓邦先生所谈到的两个传统并不是一件事,“传统”是中华民族特有的文化遗产;而‘传统主义’是指在舞蹈创作中所遵循的墨守成规的老脑筋、旧思想。吴晓邦的新舞蹈不拘泥于任何桎梏的身体风格。他的创作均是从情感出发,围绕情感建构动作形式。他的《义勇军进行曲》《思凡》《饥火》等作品均有冲破旧有身体牢笼,反对封建思想、反对既有体制、反对传统主义的隐喻意义。

三、跨界舞蹈作品形态与审美接受

社会就像连接供给端与接受端的一座桥梁,在为艺术家开通创作道路的同时,也为观众提供了通往审美彼岸的方法与途径。虽然说跨领域与跨文化均属于跨界舞蹈艺术中的一类,然而无论是作品形态本身还是作品供给与接受,二者却有着明显的差异。以下内容将分别论述跨领域及跨文化舞蹈的形态与审美特征,旨在探索二者所具有的共性特征,尝试挖掘出它们的差异所在。

1.跨领域舞蹈作品形态与审美接受

随着科技的发展及后现代主义文化精神的影响,编舞家尝试以实验、拼贴手法展开创作的同时,也为观众的审美架起了一座全新且可跨域的对话平台。佛朗斯·约翰松(Frans Johansson)说:“跨领域强调不同的艺术形式异域碰撞,经由原本彼此不同的艺术知识与艺术形式,激荡出跟以往不同的创作结果”[7]。贝托尔特·布莱希特(Bertolt Brecht)谈到:“剧场里,是观众调节着的演出”[8]。斯蒂文·迪克松(Steve Dixon)谈到:“所有艺术都是观看者和艺术品之间的互动。因此,艺术品是发生在观看者和观看之间对峙的交互活动”[9]。从约翰松的跨领域供给到布莱希特的跨领域接受再到迪克松对二者兼顾的观点中,我们明显看到了20世纪50、60年代后艺术作品样貌特征及观众审美状态的转向与改变。首先,后现代舞蹈家瓦解了文本的意义,强调身体语言与其他艺术形式的拼贴、实验与偶然的结合,在让艺术形式与形式间处于平等状态的同时,尝试挖掘舞蹈创新的更多可能性。其次,后现代主义文化思潮的影响让舞者觅到了个性化及前卫性的表现风格,他们以自由、随心所欲的身体为表演核心,着重凸显个性化的身体姿态。最后是新媒体的介入冲淡了观众原有的审美经验。虚拟影像、虚拟动画等新媒体元素取替了如道具、布景等传统舞台的物理空间。它的出现显然改变了观众的审美视野。

探索有关跨领域舞蹈的审美特征需要从作品端和接受端两方面出发。作为供给端的编舞家瓦解了约定俗成的意义,让作品端处在一个以凸显形式为主的表现状态。陌生的媒介形式与个性化的身体语言交织在一起,呈现出一个又一个的形式交汇点。这些交汇点在凸显多元形式知识的同时,也创造出源源不断的新意。例如《Trankers》中虚拟影像与舞者身体的彼此交融;《既视感》中3D影像与舞者身体空间的前后错位;《第七感官》中虚拟动画与舞者身体的融合等,均创造出极具个性的交互模式。作为接受端的观众在欣赏跨领域舞蹈时,会处在一个陌生且未知的状态。各类媒体元素及舞者身体的交织让观众不得不将目光注视在舞者身体及新媒体形式本身上,而非像观赏传统舞蹈那样可以通过约定俗成的形式产生意象。值得注意的是,尽管观众在跨领域舞蹈中难能获得约定俗成的意义,但其并不代表意义不能产生于观众的脑海中。形式的陌生感让观众从被动的审美中跳脱出来,从而成为主动获取意义的人,旨在彰显观众与舞蹈处在平行状态的同时,也凸显出跨领域艺术中的“跨”,具有观众参与作品并与作品一道合作完成意义建构的隐喻意义。例如《W.A.V.E城市微幅》100盏LED灯与一个独自身体的合作,为平时工作在工厂、车间的观众带来一种压迫感;《第七感官》的虚拟动画与舞者身体的融合,为平时具有玩电子游戏经验的观众带来一种交互体验感等。

2.跨文化舞蹈作品形态与审美接受

文化全球化加速了跨文化舞蹈的发展进程,以表意优先、以人为本的创作观在呼应新时代到来的同时,也为全球各国舞蹈编导创作和观众审美开启了一个全新的大门。慕羽指出:“‘新现实主义’之‘新’,不只是从‘革命’到‘改革’的新旧对比,也是改革开放时代命题的不断‘创新’,借鉴现代主义或‘后现代’手法进行创作也成为重要现象”[10]。徐颃、贾怡彤谈到:“舞蹈的跨文化交流是基于打破限制,扩充自我的身体体验,注入丰富的身体意识,体现为一种对他国文化优秀性的接纳和借鉴”[11]。“芭蕾、中国古典舞、现代舞等多重身体语言符号的跨界融合,在打破中西方舞蹈身体语言间绝对界限的同时,也让观众突破了传统舞蹈的限定性身体风格的审美禁忌”[12]。虽然跨文化舞蹈仍属于综合艺术,但它在身体风格上却突破了传统舞蹈的桎梏性创作。例如舞剧《八女投江》芭蕾与东北秧歌的彼此交融,军旅舞蹈《走·跑·跳》《穿越》《毕业歌》芭蕾与中国古典舞与现代舞间的兼容,当代舞蹈《生命演奏家》芭蕾、现代舞与街舞的跨界融合等,均创造出多元一体的全新肢体语言。

从作品形态来看,它呈现出多元一体的属性特征。然而从跨文化舞蹈作品的审美接受而言,融合不同身体语言风格不仅让观众能更好地理解人物形象、诠释文本意义,还可使观众在欣赏舞作形式的霎那间获得视野融合与创新的双重体验。首先,跨文化舞蹈作品更多地彰显出人道主义价值观,能够充分地表达出“人本”“人情”“人性”的多维面向。芭蕾的“开、绷、直、立”给予观众一种铿锵有力、挺拔向上的美学特质。其更适合塑造出身显贵、声名显赫的王侯将相;保家卫国、冲锋陷阵的人民子弟兵;维护人民利益、增进人民福祉的民族英雄;不畏强暴、挺身而出的爱国主义人士等形象。中国古典舞的“圆、曲、拧、倾”具有含蓄内敛、锋芒不露的美学特质,更符合塑造深沉稳重且足智多谋的人物形象。现代舞的身体语言更多体现在舞台的一度空间中,给予观众一种随性自由、悠然自得的美学特质。对于塑造低沉、软弱、无助等人物形象具有显著效果。例如舞剧《铁人》中的芭蕾语言给予观众“铁”一般坚固的形象特质,中国古典舞语言呈现出“中国性格、中国智慧”的特征,现代舞语言体现出“人”的憔悴与疲惫感。不同舞蹈身体语言风格皆独具特征,当它们相互交织的时候给予观众一种更加具象且真实的“铁人”形象。编导让观众看到芭蕾和中国古典舞身体语言风格的同时,也让观众看见了现代舞的“自由”“随意”以及“生活化”的形式风格。丰富、多样且具有张力的现代舞在结合其他舞种身体形式时,可以塑造出多维的人物内心世界。现代舞就像“糖”一般,具有审美提鲜的作用。它不仅有芭蕾“开、绷、直、立”的坚硬身躯与中国古典舞“圆、曲、拧、倾”的张力,而且让观众突破了固有的观赏经验,实现了期待视野的审美创新。

四、结语

艺术源自社会,也必然要回归社会。跨界舞蹈的诞生离不开当下科技社会与文化思潮形态的影响与启示。跨界艺术家所创作艺术作品的形式、内容以及所呈现出的审美趣味,势必会受到当下社会发展的整体影响。科技的进步为艺术创作提供了丰富的语言形式及多元的媒介素材,同时后现代主义文化思潮的影响也改变了艺术创作的传统形式。也就是说,艺术家不仅接纳了当下科技所提供的丰富媒介,在方法上,还呼应了后现代主义多元且自由的创作精神。跨领域编舞家不再寻求以线性的手法展开创作,而是尝试寻找不同的艺术家进行实验、跨域创作。跨领域舞蹈作品弱化且瓦解了情节意义的再现,并让形式与形式间觅到了可拼贴、可组合的多元空间。当观众未能从作品中看到与自身生命相联系的经验时,他们才会主动观察舞台上所发生的一切,并通过思考来填补尚未理解意义的空白。跨文化编舞家也不再固守传统的身体风格,而是尝试结合不同的身体文化展开创作。跨文化舞蹈作品瓦解了身体风格的唯一性,让多元且丰富的人物形象及文本意义觅到了精准的表达空间。这一创举不仅让观众能更好地理解人物形象、诠释文本意义,还可使观众在欣赏舞作形式的霎那间获得视野融合与创新的双重体验。总之,新时代的来临为编舞家提供了崭新的创作机遇,无论是在跨领域还是在跨文化方面,一体多元、并行不悖的创作及展演均反映出当下社会多元发展与自由的面貌。