湖南永顺老司城柱础形制结构与雕饰文化阐释

陈勤学

(广西科技大学人文艺术与设计学院,广西 柳州 545006)

老司城遗址是位于湖南省永顺县城东19.5 km 灵溪河畔的一处始建于南宋绍兴五年(1135 年)而废弃于清雍正二年(1724年)的古城遗址,被文物考古专家誉为“西南少数民族地区保存最为完整的军事性城堡”和“全国保存完好的西南古堡式民族文化古城”。

老司城遗址遗存丰富、类型多样,记载了历代土司文化之发展,是汉族建筑文化与少数民族建筑文化交融之见证。其中之柱础形制与雕饰丰富多样,其古拙的形制及多样又统一的造型装饰艺术反映了土家人一定的精神追求与心路历程。柱础在承载荷载、防止木柱受潮、稳定建筑物、装饰美化等方面起着独特的作用,是中国古代建筑构建中的灵魂元素,代表着一种象征符号。作为传统建筑的一个重要组成部分,其艺术形式主要受气候条件、人文环境和建筑本身等方面的制约,由于不太起眼,柱础容易成为各界忽视的景观。鉴于此,研究基于老司城的建筑构建之柱础遗存现状,分析其形制与结构,进而阐释其装饰纹样及蕴含的寓意,以证实柱础是研究老司城建筑文化、人文历史、风俗习惯等不可或缺的重要元素。

1 老司城传统建筑和柱础遗存及研究概述

永顺老司城是彭氏土司数百年的司治所在地,为典型的土家族生活区。其首次发掘始于1995 年,以后又经历了多次的考古发掘,前后共发掘了大量具有珍贵历史价值和文献研究价值的文物,并于2010 年10 月被列为首批国家考古遗址公园立项名单;2011 年6 月入选2010 年度全国十大考古新发现;2012 年11 月,老司城遗址进入申报世界文化遗产预选名单。老司城自南宋绍兴五年(1135 年)兴建至清雍正二年(1724 年)废弃,历经宋、元、明、清四朝,有近600 年的昌盛史。

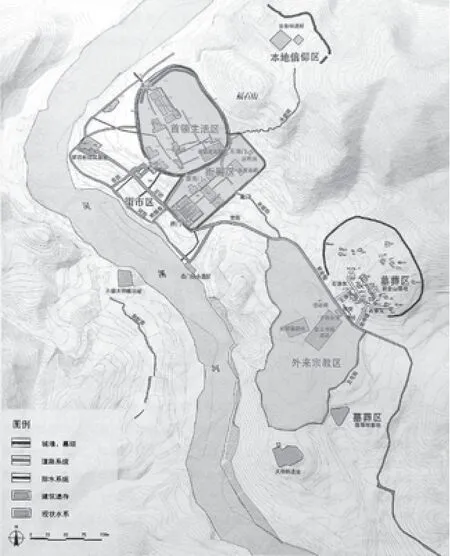

老司城遗址因其特殊的地理位置和少经战乱,现遗存有大量的历史遗迹,其整体格局以中心城址为核心,分布范围约19 hm2,主要建筑朝西南,依东北高、西南低的地形随形就势而建。其功能可分为生活区、衙署区、墓葬区、街市区、本地信仰区、外来宗教区等,各区域以正街、河街、右街、左街、紫金街等形成的道路系统连通[1]。首领生活区和衙署区位于城址的北部,是中心城址的核心部分(图1)。首领生活区已发掘探明30 余处房屋基址。衙署区保存了较多的建筑基址和凉热洞、彭氏宗祠等古建筑。街市区位于首领生活区、衙暑区外以西、以南的河岸坡地,是一个集市贸易区、普通居民、服务人员生活区,现存有堂坊包括建筑基址。信仰区现在的主要建筑遗存为吴宗祠遗址,是古溪州本地部落酋长吴着冲的祠堂建筑基址。外来宗教区位于紫金山墓葬群的西部,是土司接受中原教化、进行一系列宗教祭祀以及文化学习的空间。目前发现的主要遗存有:若云书院、城隍庙、关帝庙等建筑基址以及文昌阁建筑。另外,外围还有祖师建筑群,位于中心城址以南1.5 km 的灵溪河左岸山脊。现在地面建筑群为明代建筑,为宗教活动场所,包括祖师殿、皇经台和玉皇阁等4 座滲式传统木构建筑。邻近的土家村落尚有摆手堂和土王祠等复制式木构建筑(图2)。

图1 老司城遗址。

图2 老司城土王祠。

在上述建筑基址和建筑群遗存处发现了大量的石柱础,据初步估计有200 余座,年代多为明代(图3)。柱础俗称磉盘,或柱础石(宋代称柱础,清代称柱顶石),乃置于建筑木柱或石度下用以承重之石制构件。宋李诫所著之《营造法式》中这样解释柱础:“其名有六,一曰础,二曰礩,三曰磶,四曰磌,五曰磩,六曰磉,今谓之石碇。”柱础属于柱体的附属部分,顶部与柱相接,基部与台基相连,屋顶部分的荷载通过柱传到柱础,再由柱础转移到台基之上。在几千年的历史演变中,柱础由最初的纯功能构件转化为集民俗、宗教、艺术于一身的特色构件之一。老司城宫殿区、衙署区和宗教区建筑中普遍采用石柱础,柱础的形制多样,题材丰富,装饰的纹样造型多样化,柱础的形制与雕饰均具有实用与审美的功能,为研究老司城的历史文化与建筑特色提供了很好的实证基础。

图3 老司城柱础分布区域(宫殿区、衙署区和宗教区)[1]。

学界围绕老司城的产生、形式、空间等方面已开展了大量研究,积累了较为丰硕的成果,主要概括为5 个方面:① 对老司城城镇城址、宗教庙坛等进行空间分析[2-3],认为从空间的维度是研究文化遗产遗址的重要方法,且对现代城镇化研究有一定的启示作用;② 对老司城的文旅融合、旅游纪念品、旅游发展等开展分析[4-6],认为老司城等文化景点进行文旅融合和相关旅游纪念品的开发是保证该地旅游发展的重要手段和保证;③ 老司城建筑形态、技艺与装饰研究[7-8],认为老司城建筑形态的布局和特征以及代表性建筑各部分装饰元素具有多样化形式与象征意义,探索其蕴含的艺术价值,可对其进行有效宣传及保护传统民族文化;④对老司城的保护与再利用方面的探讨[9-10],认为基于老司城保护与利用的实际,应平衡各利益相关者之间的利益矛盾和需求,老司城的再生产要归功于遗产化的建设;⑤ 对老司城所关涉的相关民俗文化的挖掘[11-12],认为老司城集民族历史、文化、民俗于一体,涉及土家婚俗、民间故事、信仰等多个方面。尽管学界对老司城的相关研究成果丰硕,但缺少对其所在建筑配件(如柱础)的研究。而其中对老司城建筑形态、技艺与装饰的研究为本研究提供了有效的参考。

2 老司城建筑柱础形制

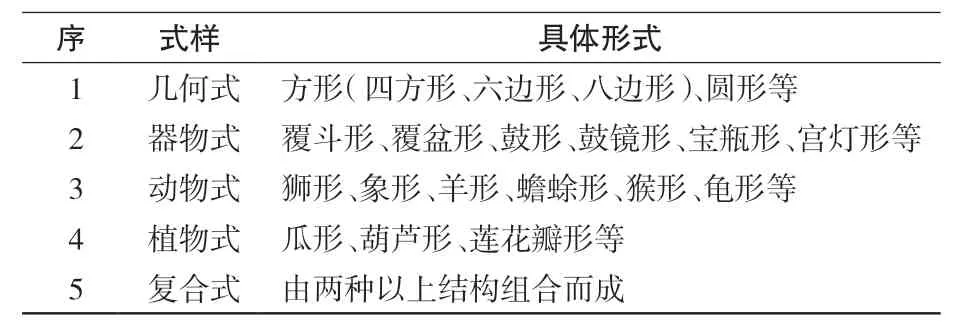

柱础在各个时期因民族和地区的不同,其造型式样都有所区别。其所呈现的艺术效果也成为彼时风俗民情的一种体现,形制也与生活息息相关,有日常生活用品、宗教器物、几何形、动植物形象等。造型也多样化,如圆形、方形、多边形、怪异形等,以圆形和类圆形为常见。综观中国传统民居建筑,其柱础形制大致可分为5 类,见表1。

表1 中国传统民居建筑柱础形制分类

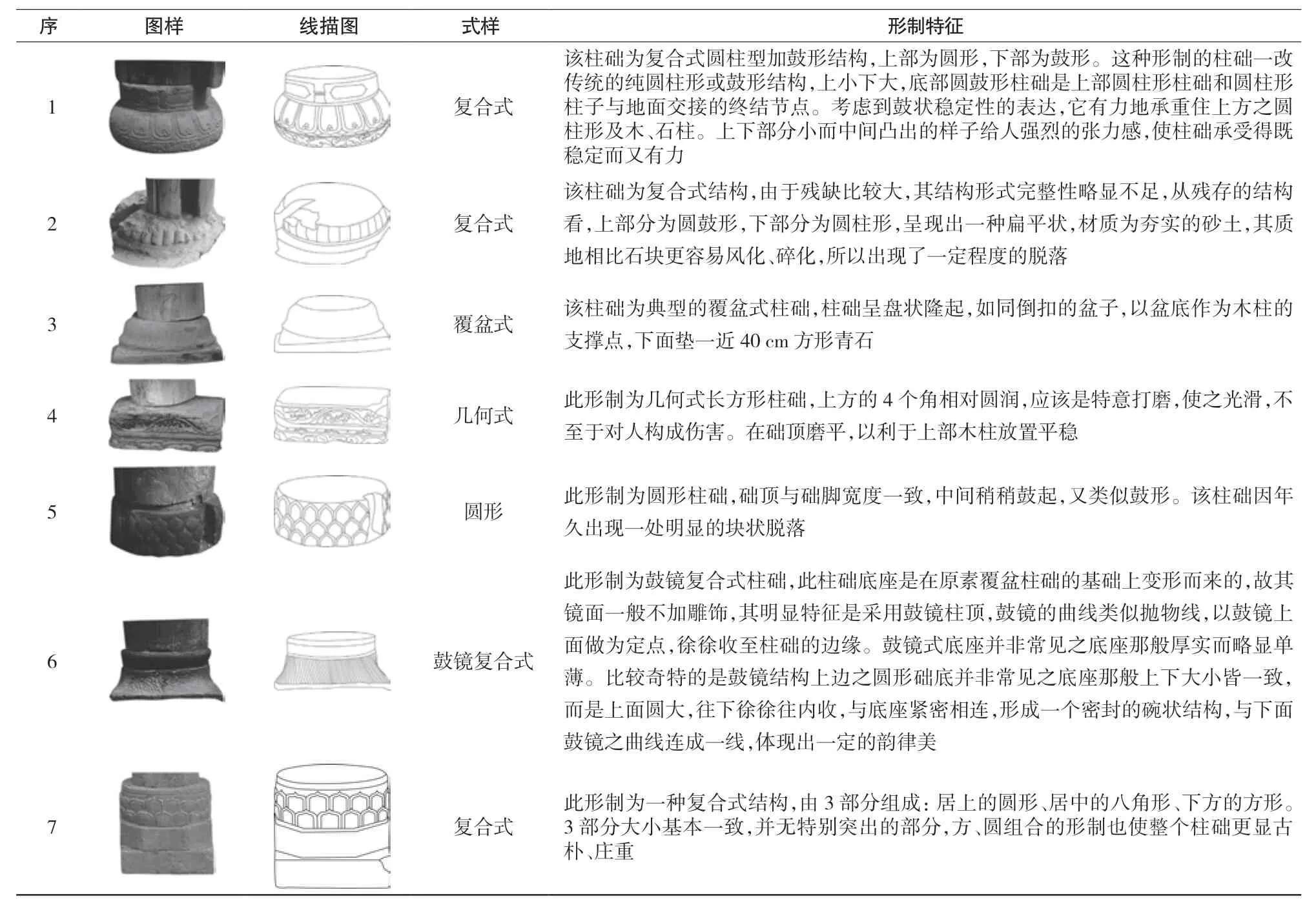

老司城宫殿区和衙署区建筑多为搁檩式建筑、砖木结构,房屋建于平地或缓坡上,以岩块或较大的卵石为基,上砌以石块或土砖为墙,檩条直接架于双斜坡形山墙之上,顶覆以小青瓦,前后檐下挑承檩,下为走廊。南方多雨潮湿,木料易朽,故普遍在木柱下支垫石柱础,以保护木柱不受水浸虫蛀。宫殿区、衙署区和宗教区建筑中皆普遍采用石柱础,目前老司城发现的石柱础大部分是明代的,形状有莲花瓣形、覆盆形、鼓形、瓜形、方座圆鼓形等[13]。其形制虽多样,但总体以方形和圆形为主。基本秉承了明代柱础的样式和特点,故其形制和结构相对简单,有圆柱形、上下皆圆复合式、纯方形的几何式、底方上圆的覆盆式、底方身斜上圆的鼓镜复合式等。从遗存的实物可以看出,以多层复合式结构为主要形式,每组柱础都由两种以上不同形制的单层柱础重叠而成(表2)。

表2 老司城主要柱础形制及其基本特征

从上述几组柱础可以看出,每组柱础的高度都相对偏矮(除图样7 外),并非如清朝所常见之宝镜式、宝瓶式或四方形柱础那般有相当的高度。这主要缘于明初政府提倡节俭,其与建筑、家具一样古朴庄重,讲究实用,造型简洁而不失优雅端庄[14]。从遗存的鼓式和鼓镜式柱础来看,因其体现了明朝以简为美的审美标准而为官方所推崇,并被指定为柱础制作的基本原则,从以上所遗存的柱础中得以充分体现。

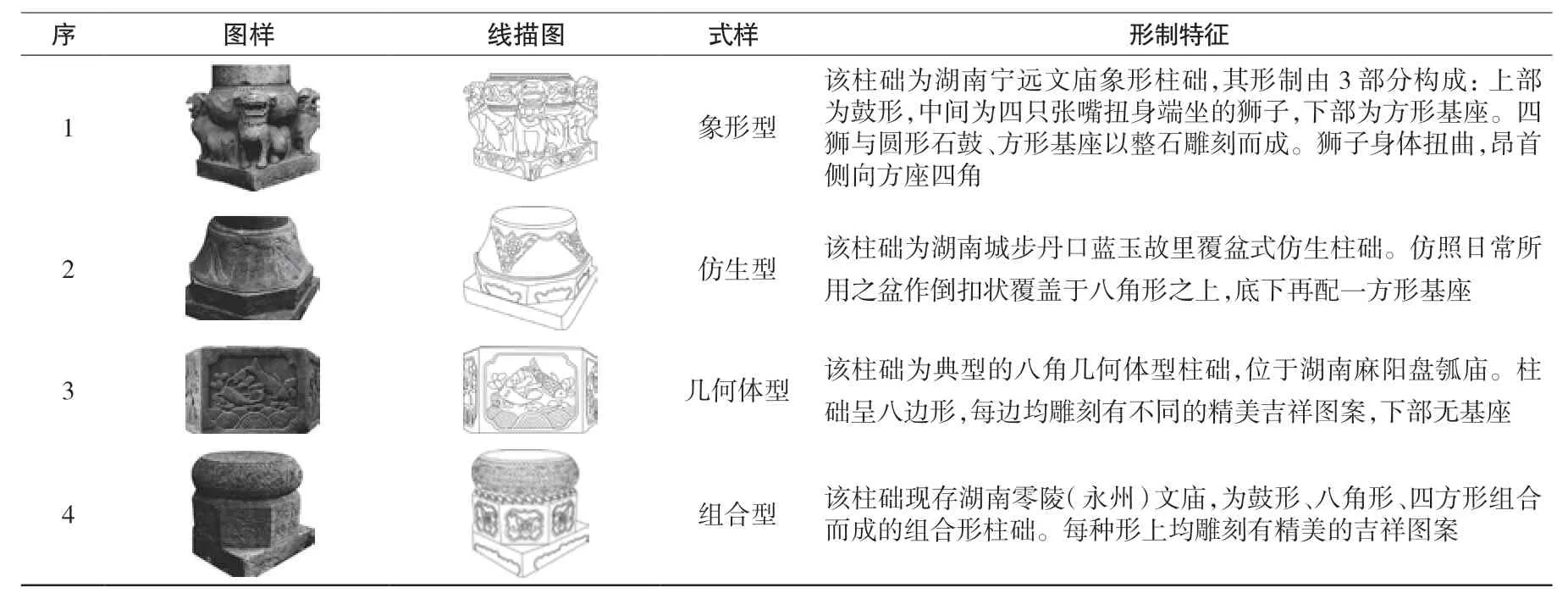

湖南其他地方遗存之柱础整体较高,形制有雕刻成狮、象、麒麟等瑞兽为主的象形型;有仿造寓意吉祥的日用器物和植物的仿生型(如鼓形、瓜形、莲花柱础等);有四方形、六方形、八方形等形制的几何体型;有以双层或三层为主、由方形、鼓形、八角形等组成的组合型。

从湖南其他地方遗存的柱础来看,其形制多为组合形。其柱础整体的形制相比老司城显得更加繁缛与复杂,雕刻显得更为生动、精致(表3)。老司城遗址大多为明代到清朝前期所制,因此其建筑配件多保留有明代简洁古朴的特征。湖南其他地方的遗存多为清朝中后期所制或重建,其建筑配件形制多受这一时期华丽、繁复的风格影响而显得更为繁缛与精致。由于这些柱础及其相关建筑建造的时间较老司城年代更新(基本是清朝中后期所建),因此保存得较为完整,少有出现如老司城柱础那样有残损的情况。

表3 湖南其他地方典型柱础形制及特征

3 老司城建筑柱础雕饰文化

我国传统装饰纹样丰富多彩,按其表现特征来看,有粗犷的,也有精细的;有抽象的,也有具象的;有简洁的,也有繁复的。它经历了一个由粗到细、简到繁、疏到谨的发展过程。按其表现内容来看,有人物纹样、动物纹样、植物纹样、宗教故事图形、生活场景图形等;按其表现手法的不同可分为抽象纹样、具象纹样。北宋李诫所著《营造法式》卷三石作制度之造作次序,对雕饰纹样的记载有:“其所造华文制度有十一品:一曰海石榴华;二曰宝相华;三曰牡丹一华:四曰蕙草;五曰云文;六曰水浪;七曰宝山;八曰宝阶;九曰铺地莲华;十曰仰覆莲华;十一曰宝装莲华。或于华文之内,间以龙凤狮兽及化生之类者,随其所宜,分布用之。”书中例举了11 种雕饰纹样,但柱础的雕饰纹样并不限于以上所列,民间尚有更多不常见的纹样和内容。

柱础的雕饰手法有浮雕、圆雕和镂雕。《营造法式》卷第三石作制度之造作次序,总结了前代雕刻手法“其雕镌制度有四等:一曰剔地起突;二曰压地隐起华;三曰减地平钑;四曰素平”。剔地起突即高浮雕;压地隐起华即浅浮雕;减地平钑即薄浮雕;素平就是把柱础表面用磨石沾水后打磨光滑,不加任何纹饰,表面光洁如镜。从老司城现存之柱础的雕刻手法来看,主要以浮雕为主,即将所雕刻的纹饰造型浮突于石柱础的表面。最典型的瓣式为阴文刻线,呈现出浮雕状的立体效果。上述《营造法式》中的4种传统雕刻手法在老司城柱础装饰中都有体现,呈现出细腻与古朴融为一体的雕刻风格。

以表2 中的图样为例,图样1 的装饰分为3 个部分,上部圆柱体主要以莲花纹边框装饰,中间以“工”形纹隔开。下面鼓形底座装饰分为两部分,上部分以莲花纹排列(为双勾叶形莲瓣),中间为一条分隔线,下面饰以忍冬纹。图样2 因为残缺较多,原样较难辨认,但从现存的装饰看,应是在一块整体夯紧的砂土上雕出一条条圆柱形,沿盆形排列,恰似一个个跃动的音符。底下一条线装饰使上部构成与下部无装饰基座形成强烈对比。图样3 覆盆形柱上下两部分皆素平无任何装饰,表面相对光滑。图样4 的装饰也分两部分,础顶无装饰,础身上部分以一条显眼的波浪线将装饰纹样分隔成3 部分,这是忍冬纹的基本特征。其他每个部分皆以忍冬纹进行装饰。纹样相互穿插、疏朗有致,局部和大波浪线连在一起,犹如婀娜的藤蔓上开满了盛开的花朵,二者相得益彰。中间有8—10 cm 厚的阳线分隔,使上下两部分形成不同的装饰风格。下部分饰以莲花纹,瓣尖较尖,相比图1 的莲花纹更宽大、更显粗犷,与上半部分之细腻云纹形成鲜明对比。图样5 也是用莲花纹进行装饰,所不同的是以一个单独的花瓣层层累叠,以多重花瓣出现,视觉感上产生一种秩序美,富有节奏感。图样6 上部分碗状结构顶和身皆光滑,无装饰。下部分以石头自然肌理为装饰基础,中间以凹线隔开,显得整齐、规律,形成一种整体秩序中带律动感的视觉效果。图样7 仅在上部圆形装饰有莲花纹,即以莲花瓣层层累叠,重复出现,形成一种有规律的节奏感,与下部素平的八角形、四方形形成强烈的对比。

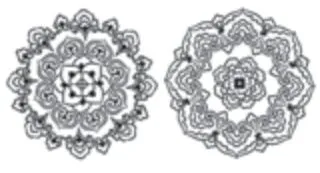

从老司城现存之柱础来看,其装饰纹饰主要以莲花纹、宝相花、忍冬纹(图4—6)为主,还有些柱础无装饰,素平,或仅以很简洁的植物纹样基本形或肌理装饰,基本秉承了明代尚简的风格,没有过多繁复的装饰,更显古拙质朴。这些常见的佛教装饰纹样在土家族的相关建筑构建中大量出现,成为土家族象征性文化符号,是土家先民情感与宗教观的一种生活物化形态[15]。

图4 莲花纹。

图5 宝相花纹。

图6 忍冬纹。

从表3 中湖南其他地方的柱础装饰纹样可以看出,其包含动物、植物或几何形等多种纹样组合,装饰繁复,雕刻更为精致,与老司城柱础古拙质朴的装饰风格形成鲜明的对比。如湖南宁远文庙柱础上面鼓形与下部基座饰以卷草纹、宝相花纹,中间狮子身上饰以如意纹;城步丹口蓝玉故里覆盆式仿生柱础饰以六边形几何纹、金钱纹;湖南麻阳盘瓠庙柱础饰以虾、蟹、水草等水生生物;湖南零陵(永州)文庙柱础饰以六边形几何纹、宝相花纹、卷草纹等。整体而言,这些地区的柱础装饰纹样更丰富和多样化,雕刻更为繁复与精致。

老司城柱础的装饰中多使用莲花纹、宝相花和忍冬纹等与佛教相关的植物纹样,可从中反映出土家人精神追求的不同心路历程。

其一,文化象征意义:艺术的实质是象征。隐喻是通过另一种事物来理解和体验当前的事物,贯穿于人类认知的方方面面,不仅是语言中的词汇问题,还是人类思维的重要手段[16]。莲花在中国文化中被视为纯洁、高尚和吉祥的象征。莲花在古代又称为荷、芙蓉等,为古代传统吉祥象征物,早在春秋战国时期,莲花题材就开始运用于青铜器上作为装饰。自东汉佛教东传之后,佛教的装饰艺术中以莲瓣作为装饰开始广泛应用于柱础上。宝相花则代表着幸福和美好的寓意,而忍冬则象征着坚韧和不屈。土家族人民将这些花卉纹饰应用于装饰中,寄托着对美好生活、幸福和坚韧精神的追求,反映出土家人与其他民族交往交流交融的结果,进而对中华传统文化产生强烈认同感。

其二,自然崇拜:土家族居住在山区,自然环境对他们的生活具有重要意义。土家民居镶嵌在自然之中,与自然融为一体,土家族人民对自然界怀有崇敬之情。莲花、宝相花和忍冬(俗称金银花)都是土家族地区常见的花卉植物,人们通过在装饰中使用这些花卉纹饰,表达对自然界的敬畏和与自然的和谐共生,土家族人民对这些花卉抱有崇拜和敬意。将这些花卉纹饰融入装饰中,既是对自然的敬畏和感恩,也是表达对自然丰饶和生机的期盼。

其三,祈福和保护:土家族人民深信莲花、宝相花和忍冬等花卉具有祈福和保护的作用。他们相信这些花卉能够驱邪避凶、保佑家庭平安和身体健康,因此在装饰中广泛运用这些花卉纹饰,以求得祝福和庇佑。

其四,传统习俗:莲花纹、宝相花和忍冬纹在土家族的传统习俗中有着重要的地位。例如,在土家族的婚礼仪式中,莲花被视为吉祥的象征,常用于装饰并表达美好寓意。这些纹饰的应用与土家族的传统文化和生活习俗紧密相连,表达了对传统的延续和传承。

其五,传统审美观念:土家族有着独特的审美观念,对于花卉纹饰有着较强的偏好。莲花纹、宝相花和忍冬纹都具有优雅、细腻和富有层次感的特点,符合土家族人民对于装饰的审美追求。有的柱础则是简单的肌理装饰,或是素平状态,形成一种天然的意趣,也反映出土家人浪漫随性的审美观。

4 结语

老司城之柱础应该是整个老司城文化遗产中最易使人忽视之遗产之一,但其形制与雕饰所蕴含之文化特色则彰显了土家人的多种精神追求。其柱础形制虽多样,但与湖南其他地区复杂之构造相比而显简洁,其雕饰也更显古朴,反映了土家人朴实无华的个性特征。其装饰中广泛使用莲花纹、宝相花和忍冬纹,主要是基于其中所蕴含的文化象征意义、对自然的崇拜、祈求神灵赐福和保护的心理以及受传统审美观念的影响。这些纹饰不仅美观,也寄托了土家族人民对于美好生活、幸福和坚韧精神的追求,反映了土家族热爱生命、感悟生活、表达情感的特殊追求。通过以老司城建筑柱础的图像语言来挖掘其中所蕴含之传统文化思想,能够更全面地认识和理解老司城古建筑,为整体研究老司城文化提供一个新视角。