三国地方武装叛乱与治理比较研究

李 昆

(南京大学 历史学院,江苏 南京 210023)

三国史研究经久不衰,取得过丰硕的成果[1],当然也还有很多值得丰富完善的方面[2]。就军事研究方面,除了三国之间的战争,在政权的统治区域内,也常发生一些地方军事力量的叛乱。如青徐豪霸[3]、武人集团[4]之不安宁和变数,“农民起义”之“反抗斗争”[5](或叶文宪称其为更中性色彩的“民乱”“民变”,并划分为反政府的集团武装和反社会的匪盗武装[6]),淮南三叛、钟会乱蜀、步阐叛吴式的地方势力、地方武将叛乱,南北方非汉民族武装叛乱[7]。这类由境内地方豪霸、武人集团、乱民、地方武将、非汉民族等引发的军事冲突,可称之为广义上的地方武装叛乱。

地方武装叛乱活动与政权对外的军事行动不同,其发生的空间位置多在下辖州郡及周边地区,主要是由于局势的迅速变化或统治集团的政策失当而导致的反统治的军事应激行为。其存在一定突发性,如程昱所言的“此不过欲虏掠财物,非有坚甲利兵攻守之志也”[8]425,其不以占地划界纳民为目的,更多是因不满统治而反抗或只是谋求自保(也有部分带有一定政治目的),规模少至数十人多则以万计。虽其总体的作战能力未必都强大,但由于发生频率不低且有的持续时间较长,故关注这类事件本身的时空分异及其对三国历史产生的影响,有一定的参考意义。笔者此前曾分别对魏[9]、汉[10]、吴[11]三方所经历的地方武装叛乱予以讨论。而在大的三国时空背景之下,政权与政权之间、南与北之间地方武装叛乱与治理的异同,又感言之未尽,故对其再进行比较、归纳、总结,以期有所拓宽加深。

一、特殊地形区域倾向

聚焦三国时期地方武装叛乱滋生和活动的空间位置,在分布上有一定区域倾向性,在山地和滨海地区特别多发。许倬云曾提出“内在的边陲”概念,即所谓帝国政治经济体系中的“隙地”,这些区域处在王朝统治的版图内,但却未真正纳入统治之中,故又称其为“化外”[12]。鲁西奇也称其为“内地的边缘”,认为这些区域是传统中国诸种社会动乱的策源地,可能孕育某些新生力量和新因素[13]。三国时期的一些山地丘陵地区便是这样的“内地边缘”或“化外之地”。如北方青徐地区中的“泰山众”便与山地关系密切;东南丘陵、武陵山区的多山地理条件同样是南方孙吴山越、五溪蛮、宗部等叛乱滋生的重要因素;包括蜀汉后期北部的诸氐夷、诸山氐武装叛乱,也多见于政权北部的山地地区。

从名称上看,三国时期所记载的地方武装力量中直接以“山贼”为通名的便不在少数,如:庐江山贼陈策、南山贼刘雄、幽冀境内山贼高艾、绵竹山贼张慕、永安山贼施但、鄱阳山贼彭虎、零陵山贼陈毖等,屡见不鲜,颇有声名。有的虽不直接冠以“山贼”名称,但其活动主要围绕山地展开,如:灵丘贼,活跃于恒山、五台、太行三大山脉余脉交接地,境内陆质地貌复杂,贼人凭借山地地形,穿梭其间;牟平贼从钱,位于牟山之阳的牟平地区,依托牟山为寇;陆浑一带的乱民孙狼,陆浑区域毗邻秦岭余脉,有伏牛山、熊耳山,在东周之际便有陆浑之戎的行迹。

从流动性上看,山地区域内的武装力量又有不同。有临时屯住或转战藏匿于山地之中的,如:驻扎朝歌西山一带的于毒,聚桃山的张赤,引军入灊山的陈兰、梅成,泰山众臧霸、孙观,置骑于山谷间的鲁昔,胁吏民入硙山的靳富等,流动性较强,活动范围也更广。也有本就居住于山中的非汉民族与汉民族结合的势力,如:下辩的氐人雷定,氐王窦茂,汉嘉郡界羌,汶山平康夷,山越,武陵夷,建安、鄱阳、新都三郡山民等,其在山地中的势力更为稳定,盘根错节。

从地域上看,三国时期南北间山地中的武装力量又有异同。具体来说,北方由于长期动乱,一些山地丘陵地区,常成为吏民、士卒奔逃、叛走、避祸的选择,如“(杨)俊以兵乱方起,而河内处四达之衢,必为战场,乃扶持老弱诣京、密山间,同行者百余家”[8]663。这些山地是化外之地,时“(韩暨)乃变名姓,隐居避乱鲁阳山中”[8]677,利于躲避战乱、逃避赋役。一些避乱的百姓在进入山地后,由于物资等生存条件的限制,开始逐渐转化为贼寇为乱,时“建安十六年,百姓闻马超叛,避兵入山者千余家,饥乏,渐相劫略”[8]363,又有如“山民合党,欲行寇掠”[8]677。而原本山地之中混居的非汉民族与汉民族势力也常乐于接受这些主动来投之徒,以壮大自身力量。如“是时,边民流散山泽,又亡叛在鲜卑中者,处有千数”[8]731。

如果说北方山地中武装聚集、流动在前代便已频繁出现,那么三国时期南方山地区域内的武装活动则是后起力量,更有其时代性,也更为稳定。如前人所言,自两汉以来,随着对南方进一步开发,南方一些山区有强大的非华夏势力涌现,结成了一些小规模的政治体,纷纷生存于“王化”之外,并被以“蛮”称呼[14]。诸蛮族群,又大多经历“沾沐王化”与“依阻山险”的不同选择[15]。可以说,在这一时期,其存在与活动范围倾向于山地并非偶然。

当然,无论南北,山地地形不仅更利于地方武装力量的生存聚集和吸收壮大,同时也为这些叛乱力量提供了军事地理上的防御加持,从而能更稳定地生存于乱世的战火之下。如“(田)畴得北归,率举宗族他附从数百人,扫地而盟曰:‘君仇不报,吾不可以立于世!’遂入徐无山中,营深险平敞地而居,躬耕以养父母”[8]341,易守难攻的险地能保障生存的安全,使得进讨平叛者的花费增多,难度加大,如贺齐讨贼“林历山四面壁立,高数十丈,径路危狭,不容刀盾,贼临高下石,不可得攻。军住经日,将吏患之”[8]1378,时日一久,多生变数。同时丘陵山地区域内的谷地以及山前冲积平原等也有助于发展农业生产。这就使得地方武装力量,外出劫掠归来有地可居,战不利时退可胁散众入山,有地可耕,休养生息。时梁兴为乱,众议移治所以避,据险而守,郑浑曰:“(梁)兴等破散,窜在山阻。虽有随者,率胁从耳”[8]510,围绕山地的地方武装常胁迫从者继续为乱,屡禁不绝。正如当时三辅治绩显著的张既所分析:“若虏见兵合,退依深山,追之则道险穷饿,兵还则出候寇钞。如此,兵不得解,所谓‘一日纵敌,患在数世’也。”[8]475

同于山地,三国时期的地方武装叛乱在滨海地区多发,也有迹可循。主要是北方青徐地区内的沿海之地以及孙吴统治范围内的扬州东侧海滨,但二者又存在不同。

青徐沿海海岸平坦,渔、盐业丰饶,使得海贼、流寇等以此为给养,从而常有寇盗事件。如:海贼管承游走于海岛之间;海贼郭祖寇暴乐安、济南等界;东牟人王营,众三千余家为乱一方;海西、淮浦二县民作乱;东莱群贼李条等劫掠;济南、乐安黄巾徐和、司马俱作乱。但曹魏集团在青徐地区遭遇的武装叛乱多是在其建国前,时正经历中原混战,东征西伐,统治势力对于沿海控制力多有不足。在曹丕借广陵之役彻底平定青徐后,则明显加强了对沿海的控制,因此在魏黄初年后,魏国青徐地区此类叛乱于史书中几近匿迹。

孙吴方面亦拥有绵长海岸线,但滨海之患与地区开发不无关系,伴随前后。如初定江东阶段陈瑀聚众钱唐袭击孙策;再到政权中后期,海贼破海盐杀司盐校尉骆秀,临海郡奚熙发兵自卫,断绝海道等。时“(永安七年)秋七月,海贼破海盐,杀司盐校尉骆秀”[8]1161,“海盐”以“海滨广斥,盐田相望”得名,因汉末战乱一度荒废。孙氏入主江东,逐步在吴郡、南海郡等设司盐都尉,改增设“盐官”“海盐”等相关政区。再如临海郡的奚熙“发兵自卫,断绝海道”[8]1170。临海郡为吴太平二年(257)分会稽郡东部所置。这些都是在孙吴的滨海地区得到一定的开发前提下,地区拥有一定经济人口等社会条件,而后滋生的地方武装叛乱(叛乱是相对于统治而言,统治尚未触及的荒芜之地,多在政权对其主动开发的过程中产生冲突)。

二、平叛方式异同

三国各政权平定和治理地方武装叛乱的手段,又有异同。就北方而言,经过长期的战乱后,吏民渴望和平,乐安厌乱,守善者多。一些地方武装成员呈现出的可教化程度相对较高,时“山民合党,欲行寇掠。(韩)暨散家财以供牛酒,请其渠帅,为陈安危。山民化之,终不为害”[8]677,对名士文人颇为尊重,听其教诲。除了对“(管)承等非生而乐乱也,习于乱,不能自还,未被德教,故不知反善”[8]379之辈,直接以军事进行打击外,教化手段也常发挥作用。对其可晓之以理,如“贼射之,畿请贼曰:‘卿欲得财耳,今我无物,用射我何为邪?’贼乃止”[8]494。即使是为害的贼盗匪徒,不乏有重义之举,如“(张)范谢曰:‘诸君相还儿厚矣。夫人情虽爱其子,然吾怜戩之小,请以陵易之。’贼义其言,悉以还范”[8]337。重孝之行,如“贼至,以刃临(司马)芝,芝叩头曰:‘母老,唯在诸君!’贼曰:‘此孝子也,杀之不义’”[8]386等。对部分贼盗暴民,通过教化安抚,能行之有效,多出现于北方相对稳定地区的治理方式。

当然面临地方的武装叛乱,军事打压是更为直接、快速的方法,但并非无差别消灭。如孙吴方面对地方武装叛乱,多采取“(孙策)斩其渠帅,悉令左右分行逐贼”[8]1318,“钱唐大帅彭式等蚁聚为寇,(孙权)以鲂为钱唐侯相,旬月之间,斩式首及其支党”[8]1387的军事打击,并通过惩诛首恶的方式,予以震慑余党。同样曹魏方面也采用过类似的手段,如“田银、苏伯反河间,银等既破,后有余党,皆应伏法。渊以为非首恶,请不行刑。太祖从之,赖渊得生者千余人”[8]339。一方面由于三国时期人口本就锐减,恢复开发都需要民力,能够保存这些地方武装中的生力军,各国当然不会一并消灭。另一方面,确实有很大一部分人是在战乱之下,被迫卷入地方武装的叛潮之中,因此是可以重新争取的中间力量。在三国乱世下,对于他们的处置,统治者明知会承担放虎归山的风险,又不得不为之。

地方普通百姓大多谋求自保,地方官员发挥着一定导向作用。如“吏民不肯从,曰:‘贼在西,但有东耳。’(程)昱谓房等:‘愚民不可计事。’乃密遣数骑举幡于东山上,令房等望见,大呼言‘贼已至’,便下山趣城,吏民奔走随之,求得县令,遂共城守”[8]425,便是百姓在程昱引导下的抗贼行为。如郑浑面对山中余党,“今当广开降路,宣喻威信……乃聚吏民,治城郭,为守备,募民逐贼,得其财物妇女,十以七赏。民大悦,皆愿捕贼;贼之失妻子者,皆还求降,浑责其得他妇女,然后还之。于是转相寇盗,党与离散。又遣吏民有恩信者分布山谷告谕之,出者相继”[16],郑浑通过一系列措施激发百姓,逐步瓦解地方武装力量。但若当地的地方官员不作为或消极处理,反而会助长叛乱的发生与扩大化,如“‘且君(李邵),国人之望也,今寇未至而先徙,带山之县必骇,是摇动民之心而开奸宄之原也,窃为郡内忧之。’邵不从。边山之民果乱,内徙,或为寇钞”[8]466,官员率先撤离,动摇民心,引起恐慌,进而将百姓推向对立面的叛乱阵营。

是故,在面对地方武装叛乱时,除了军事上的手段,政权在地方上任用一些有名望才干的人,对于减少此类地方乱象效果也很明显。如蜀汉方面,在南中地区“都督常用重人”[17]360,重视南境问题。再如“(许)褚乃出陈前,一手逆曳牛尾,行百余步。贼众惊,遂不敢取牛而走。由是淮、汝、陈、梁间,闻皆畏惮之”[8]542,许褚凭借与贼寇较量的威望,使得淮泗之间的贼人一度生畏。又“扬士多轻侠狡桀,有郑宝、张多、许乾之属,各拥部曲。宝最骁果,才力过人,一方所惮。欲驱略百姓越赴江表,以(刘)晔高族名人,欲强逼晔使唱导此谋”[8]443,面对地方武装势力的邀请,“(刘晔)抚慰安怀,咸悉悦服,推晔为主。晔睹汉室渐微,己为支属,不欲拥兵,遂委其部曲与庐江太守刘勋”[8]443,足可见其对地方武装力量的号召力,甚至不费一兵一卒就能安抚乃至收编躁动的地方武装力量。

叛乱的武装力量本身是一种军事战力,可以适当转化。吴国方面对于山越常实施“强者为兵,羸者补户”的政策。而对其他地方叛乱的余众,也多以笼络收编的方式处置,如“讨治恶民,旬月尽平,召合散遗,得八百人”[8]1299。对匪首贼帅出身的甘宁等部众予以重用,此后这些部众更是成为孙权麾下极具战力的军事力量。蜀汉方面,有从南中大姓豪族中抽调组建“所当无前,号为飞军”的部队,也有姜维经营陇西,服化的羌兵胡帅。与此相似,曹魏面对叛乱的地方武装力量,也多予以收编利用,成为生力军。除有名的“青州兵”,还有如“泰山兵”,“(吕)虔将家兵到郡,开恩信,(郭)祖等党属皆降服,诸山中亡匿者尽出安土业。简其强者补战士,泰山由是遂有精兵,冠名州郡”[8]541。再如“(程)昱收山泽亡命,得精兵数千人”[8]428,都是颇具规模的武装力量。

综上,三国时期,在文化积淀较长地区,由于历经战乱而有乐安厌乱、更易服膺教化的情况,政权多进行安抚教化为主,辅以武力手段。而对于民风彪悍开化未及的偏远地区,政权多厉行军事打击,斩恶首树典型,以达到震慑效果。政权对于各自统治范围内叛乱武装力量的平息与治理,吸收和利用,都予以了应有的重视,并尽可能做到因时、因地、因民而制宜的处理。

三、国力与统治者影响

三国各政权所遭遇的地方武装叛乱次数和分布变化,更为深层次的是南北国力水平强弱的体现。强大的国力,不仅能够保障内部的相对稳定,同时也能向外作用,给邻国压力。蜀汉与孙吴两国受其影响,无论是在朝堂还是地方都曾出现过动摇的迹象,或大唱投降论调者,或径直投敌者。此外,一些地方乱象的滋生也是统治者执政风格变化的缩影,统治者的个人素质及政策对于地方的稳定性也会产生影响。

曹魏的核心区域在经历中原混战下的阶段性叛乱后,居天下之中,周围有各州巩固,免于战火。加之一系列恢复民生政策如“关津所以通商旅,池苑所以御灾荒,设禁重税,非所以便民;其除池籞之禁,轻关津之税,皆复什一”[8]58,经济恢复,能内充府库以制四夷。“质任”“错役”等措施使得民心、士卒归属和向心力都更强。如淮南三叛与孙吴的联动,尽管一度声势浩大,但实际“淮南将士,家皆在北,众心沮散,降者相属,惟淮南新附农民为之用”[8]765。曹魏建国以来,面对自然灾害,也能积极应对,关注民生。如“秋七月,冀州大蝗,民饥,使尚书杜畿持节开仓廪以振之”[8]80,“十一月庚寅,以冀州饥,遣使者开仓廪振之”[8]84,“九月,冀、兖、徐、豫四州民遇水,遣侍御史循行没溺死亡及失财产者,在所开仓振救之”[8]109-110等,地方的社会保障与福利措施逐步改进完善,社会问题得到一定缓解,民乐于安。

魏明帝时期曾一度大兴土木,招致朝中诸多大臣的担忧,如“是时,大治洛阳宫,起昭阳、太极殿,筑总章观。百姓失农时,直臣杨阜、高堂隆等各数切谏,虽不能听,常优容之”[8]104。再如陈群言“且吴、蜀未灭,社稷不安。宜及其未动,讲武劝农,有以待之。今舍此急而先宫室,臣惧百姓遂困,将何以应敌?昔刘备自成都至白水,多作传舍,兴费人役,太祖知其疲民也。今中国劳力,亦吴、蜀之所愿”[8]636-637。在明帝未有多少收敛的情况下,也并没引起地方的多少骚乱,这是北方长期积累的强大国力发挥兜底作用的结果。这与孙吴后期国内因劳民重赋诱发的地方武装叛乱大潮,对比鲜明。时“吴贼政刑暴虐,赋敛无极……吴将吕兴因民心愤怒,又承王师平定巴蜀,即纠合豪杰,诛除句等,驱逐太守长吏,抚和吏民,以待国命。九真、日南郡闻兴去逆即顺,亦齐心响应,与兴协同”[8]151,规模之大,震动朝野。

三足鼎立后,曹魏境内所见地方武装叛乱又常发生在与蜀汉、孙吴交界的边境雍、凉、扬等地区,多与蜀汉、孙吴的作战结果胜负相关。如“诸葛亮寇边,天水、南安、安定三郡吏民叛应亮”[8]94,军事上的失败,诱发了边地的叛降。这类反叛势力更多是在敌国突发战争下临时选择站队,是故“安定民杨条等略吏民保月支城,真进军围之。条谓其众曰:‘大将军自来,吾愿早降耳。’遂自缚出。三郡皆平”[8]281,待曹魏重新占据边地战局优势时,便又能快速归服。

曹魏与蜀汉、孙吴的交界地区内以非汉民族为首的第三方势力趁战事之机,或聚众观望或叛乱起事,也多取决于双方的国力与攻守态势,如“陇西、南安、金城、西平诸羌饿何、烧戈、伐同、蛾遮塞等相结叛乱”[8]735等,都是在蜀汉连年北伐作为主攻一方,曹魏呈被动防守的阶段较多。当南北攻守之势转换,蜀汉后期北部的诸夷叛乱(羌、氐)不断,孙吴后期的荆州防线松动(步阐之叛),交州变故(降晋之风)接二连三。在与魏(晋)接壤的边境地区,因自身对外作战的不利或是敌国的包围高压所导致的地方武装叛乱,实际还是国家之间国力水平差距拉大使然。

此外,统治者的个人素质及施政风格变化对于中央和地方的稳定性都会产生一定影响。就孙吴政权来说,便表现得十分明显。孙权在位后期的苛捐重负本已加剧了地方叛乱,尤其到其晚年,“性多嫌忌,果于杀戮,暨臻末年,弥以滋甚”[8]1149,渐成暴君,更因继承人问题炮制了南鲁之争,致孙霸身死,孙和被废,许多朝臣被诛。最终落得只能以十岁幼子孙亮继位,权臣林立又相互党伐,陷入其中的孙亮也不久被废,朝局一度动荡,地方也随之更加不安。后继者孙休治国颇有成效,可惜在位时间短暂,继而又是年少的孙皓继任。孙皓君临之初尚能开仓恤民,但不多久便有“皓既得志,粗暴骄盈,多忌讳,好酒色,大小失望”[8]1163,甚至其身边之人也更加跋扈,如“皓爱妾或使人至市劫夺百姓财物”[8]1170,大兴土木,奢靡之风日盛。孙皓个人执政风格的剧烈变化,在国力渐衰下,成了动乱的催化剂,进一步加剧了孙吴末期的离心乱象,是时“上下离心,莫为(孙)皓尽力,盖积恶已极,不复堪命故也”[8]1173,统治摇摇欲坠。

相较而言,蜀汉在刘备亡故后,由幼主刘禅继位,先经诸葛亮执政,再是同样有“蜀中四贤相”之称的蒋琬、费祎、董允等主事。期间虽不乏宵小之辈,但总体朝局平稳无乱。刘禅在位期间并无大的建树,但正所谓“禅虽庸主,实无桀、纣之酷,战虽屡北,未有土崩之乱,纵不能君臣固守,背城借一,自可退次东鄙以思后图”[8]1031,比之孙吴末世统治者孙皓的奢靡残暴,则无疑是保持了政权的基本稳定。加之后诸葛时代,蜀汉的主事者更为推崇休养生息,治境安民之法,如费祎言“吾等不如丞相亦已远矣。丞相犹不能定中夏,况吾等乎!且不如保国治民,敬守社稷,如其功业,以俟能者,无以为希冀徼幸而决成败于一举”[8]1064。因此相较于孙皓的穷兵黩武,屡次大规模伐魏(晋),大耗孙吴国力,姜维的连年北伐也常只是“每欲兴军大举,费祎常裁制不从,与其兵不过万人”[8]1064,还是一定程度上减少了地方的负担,与民休息,平抚乱象。

四、南方非汉民族问题比较

值得注意,在蜀汉与孙吴二者所遭遇的地方武装叛乱之中,以非汉民族为首的叛乱问题占有较大的比重。相较于北方,由于统治时间尚短(孙吴是大力开发江左的第一朝,甚至部分地区一度出现吴越化趋势),在南方漫长的开发过程中,常有汉与非汉民族的问题伴随,值得比较。

如蜀汉南中地区的蛮汉勾结共存,吴国境内山越与宗部常年混居于山野。就记载来看,蜀汉的南中问题爆发更为集中,通过军事上的一到两次大规模南征,基本得到平息,虽后期也有叛乱复发,但次数和规模明显减少。而孙吴的山越问题爆发则更为分散,时间段更长,通过前后三代人征伐,依旧为患,常复发叛乱。对于两者之间的区别前人已多有论说,一方面南中地区文明程度高于山越,便于民族融合,同时蜀汉“不留兵、少强征”,使南中得以自给发展。而孙吴则主要对山越大规模迁出,改变其山居状态,以能够征其兵源、赋役。两种不同模式的治理方式,深刻影响着这些地区的稳定。

蜀汉与孙吴境内的非汉民族常受到言论煽动,成为利用的对象。如“益州夷复不从闿,闿使建宁孟获说夷叟曰:‘官欲得乌狗三百头,膺前尽黑,螨脑三斗,斫木构三丈者三千枚,汝能得不?’夷以为然,皆从闿。斫木坚刚,性委曲,高不至二丈,故获以欺夷”[17]352,在较为闭塞的蛮夷之地,消息难辨,一触即发。孙吴境内“扬、越蛮夷多未平集,内难未弥”[8]1125,袁术、曹操等都曾与之相通,威胁政权后方。而“五溪蛮夷叛乱盘结”[8]1397,也常在蜀汉与孙吴关系紧张时,反复成为双方争取利用的对象。因此,作为与非汉民族最直接接触者和政权的代表,地方官员在地区的信任度常影响着地区的稳定,如王嗣在蜀汉北境时“嗣子及孙,羌、胡见之如骨肉,或结兄弟,恩至于此”[8]1007,成为与非汉民族势力的纽带,绥集羌胡,众皆归服,而不易受魏的劝诱。

三足鼎立后,南方政权境内的非汉民族问题以蜀汉的氐夷之乱和孙吴的五溪夷问题为代表,愈演愈烈。这与其各自后期的战略、政策调整相关。蜀汉开始北伐之路后,将沉重的战争后备征收压力主要放在益州的北部诸郡,加重了地区的负担,加剧了北部氐夷的异动。而孙吴同样也是在其独占荆南地区后,一改对当地非汉民族原有的和缓拉拢政策,开始加重压榨和索取的力度,从而进一步激化了荆南当地的民族矛盾,引发地方的叛乱。

总的来看,两大政权遭遇的非汉民族武装叛乱在时间和空间两个维度上有较为明显的变化。蜀汉政权的民族问题呈现出较强地区性和时间性,前期集中于益州南部的南中地区蛮夷问题,后期则是益州北部的诸郡氐夷问题,分布中心有自南向北移动的态势。孙吴政权则更为复杂,山越在中前期始终扮演重要的角色,且广泛分散于扬州境内,最终在长期打压和安抚的双重措施下才逐步得到控制;荆南的非汉民族叛乱分别爆发于一首一尾阶段,这主要是孙吴在荆南地区的统治初期脚跟未稳以及统治末期地区政策的高压变化而造成的。

五、政权版图空间形态区别

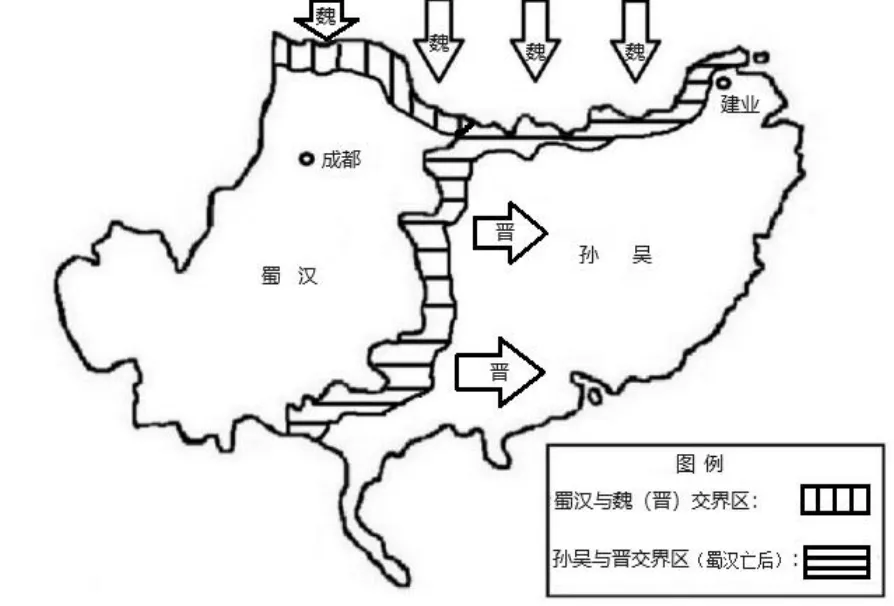

就三国时期而言,还应考虑政权在版图上明显的形态区别(图1)①。在政治地理学中,国家版图的形状与国家安全有密切的关系,狭长型的国家对于防范外敌入侵和地方分离主义都不利[18]。蜀汉版图的空间南北纵深更长,而孙吴版图则主要是呈现东西横向拉伸的形状。不同的自然地理条件,使其在面对北方国力强大的曹魏势力时应对亦有不同。

图1 蜀汉、孙吴与魏(晋)对峙

蜀汉主要是与其对峙于秦巴一带,又有绵长蜀道缓冲。且蜀汉与孙吴长期处于军事同盟,所面临的外部压力主要来自北边。境内的地方武将、民众向心力更为强大,便于集中,并可依托“兴复汉室”的向外军事征伐来增强凝聚力。蜀汉后期,虽然中央亡国论调[19]弥漫已久,但即使是政权速亡,其境内也展现出了地方统治较为稳定、民心尚可凝聚的特征。当魏国兵临城下时,朝中谯周等力主投降,但亦不乏有北地王刘谌“伤国之亡,先杀妻子,次以自杀”[8]900,“将士咸怒,拔刀砍石”[8]1067的壮烈之举。地方以领军诸将为首的各部则更为坚定,如退保剑阁后又试图复国的姜维、坚守永安待援的罗宪、镇守南中的霍弋等,在政权覆灭后才不得已“姗姗投降”,甚至都图谋复国良机。这也是蜀汉对地方统治较为稳固,地方对中央向心力更强的证明。

孙吴方面,由于其领土与曹魏的大面积接触,选择了依托千里长江来构建防线,分点守备,这导致其防线上多处要地常面临北方进攻的巨大压力。在曹操选择放弃汉中地区并对蜀汉采取守势后,除了曹真、曹爽等曾主动率军进攻过蜀汉外,直至钟会、邓艾伐蜀,基本在西线采取防守,东线采取攻势[20]。这对于孙吴的防线也是极大的考验,所承受之军事压力胜过蜀汉。

孙吴方面绵延迂长的接敌地带,使中央常有鞭长莫及之势,都城迁徙于建业、武昌之间,实在是既欲加固控遏长江中上游防线又不得不兼顾下游吴会的两难抉择。当西线盟友蜀汉灭亡,晋又代魏,晋方面进一步加大对交州的施压,原本的战略后方突然转变为与敌接战的前线,使得地区离心之势加剧,地方武装力量更加活跃起来。而原本魏吴之间的东部对峙也因北方战略的变换(晋得到蜀地后,欲从长江上游进攻,以形成对下游的压制),更多地转移至西部。国力差距进一步拉大,加之长江上游对下游的地理优势,使得自西而来的进犯更具威胁。正如华覈的上疏谏言,“交州诸郡,国之南土,交阯、九真二郡已没,日南孤危,存亡难保,合浦以北,民皆摇动,因连避役,多有离叛”[8]1465。孙吴三面环敌,长期处于如此高压之下,地方的一些武将也发动叛乱,与晋勾结,情势愈加危急。如步阐、郭马等边境武将投敌,大规模叛乱也在政权末期涌现(尤其在荆州、交州区域内),加速了亡国,这又与蜀汉方面相异。

六、结语

对三国时期的地方武装叛乱进行归纳、对比,研究发现:特殊的山地地形地貌与滨海之地利对于南北地方武装叛乱活动有一定的助力,在对这些“边缘”地区的开发推进过程中常伴有叛乱的发生。对于叛乱的武装力量,南北政权都在采取积极的措施应对,不断改进,并尝试着将这类地方军事力量化归己用。与南方的孙吴、蜀汉比较,北方开化守善的传统和得以恢复的强大国力增强了自身的稳定,也加剧了南方的叛乱趋势。统治者的个人素质和执政风格对地区稳定也多有影响。孙吴、蜀汉同为南方割据政权,境内非汉民族常成为其地方叛乱的武装力量来源。但蜀汉方面,与孙吴方面所面临的山越、宗部等长期不断的武装叛乱骚扰不同,时段性、地区性较为明显的南部南蛮与北部氐夷组成的地方武装叛乱大部分时间能得到有效抑制。而版图在空间形态上的横纵向区别,也是蜀汉地方相对稳定,孙吴疲于应对地方叛乱的又一原因。兵争不断的三国时期,在关注国与国的外部军事对抗外,对其各自统治区域内部存在的地方武装叛乱予以比较总结,有助于进一步理解三国历史进程和发展,以及南北对峙下的地域之间差异和治理方式变化。

注释:

①以谭其骧《中国历史地图集》第3册《三国·西晋时期》(北京:中国地图出版社,1982年,第3-4页)为参照绘制。