单元学习活动设计的三个要点*

□ 张蓓蓓

普通高中语文课程标准设计了18 个学习任务群,不同的任务群各有侧重又相互衔接延伸,就学生的语文发展素养的各个方面都提出了相关要求,也对教师在每个学习任务群中采取的教学方式,设定的教学目标等提出了要求和建议。教师应当认真研究18个学习任务群,抓住任务群的关键,理清各个任务群之间的逻辑关系,按照不同课本任务群任务评价层级的高低,充分发挥单元任务群对学习活动设计的驱动和引导作用,有以下三个要点:

一、以“本”为纲,精准定位任务群

首先,课程标准对于必修课程和选择性必修课程在学分的界定上有明确区别。必修课程的学分为8 学分,选择性必修课程的学分为6 学分,选修课程设计的学分为12 学分,学生自由选择。必修课程对每位高中学生都有要求;选择性必修课程,学生结合升学考试要求,根据个人需求选择课程;选修课程,学生自选。

对于选择性必修课程和选修课程,教师要根据学生个人将来发展的意愿和学业状况,有针对性地辅导选择性必修课程和选修课程,使其获得良好的发展方向和发展空间。

根据课标对于选择性必修教材学分和选课以及教师任务的界定,教师应充分区别选择性教材与必修教材在教学目标、重难点等方面的差别。这是选择性必修教材备课和教学实践的前提。

第二,课程标准中对必修和选择性必修教材单元任务群的任务层级界定也有区别。必修教材的任务群均为“学习”活动任务群,而选择性必修教材的单元任务群均为“探究”“研习”活动任务群,任务的难度等级高于必修。这一点在教材单元导语和单元任务以及教师用书对于单元的阐释中也均有体现。同一体裁、时代和层次的文本,分布在必修和选择性必修教材的不同单元任务群中,其学分是不一样的。比如:必修教材中“文学阅读与写作”任务群学分为2.5学分,选择性必修教材的“外国作家作品研修”任务群学分为1 学分。戏剧《哈姆雷特》和诗歌《致云雀》等不同体裁的外国经典作品,安排在必修教材“文学阅读与写作”任务群中。而同为外国经典作品的戏剧《玩偶之家》和诗歌《致大海》则安排选择性必修教材“外国作家作品研修”任务群中。教师对于同样是外国经典作品的这四篇的教学任务认定应当基于课标标示的差别,有区别的设置,体现出选择性必修教材大单元“研习”活动与必修教材大单元“学习”活动定位的不同。

选择性必修课程着眼于高中生语文学习能力的第二层级,是在必修课程基础上的延伸、拓展、提高和深化,满足学生对不同发展水平语文素养的追求。据此,我们主张,选择性必修单元设计应尝试实施更有深度的研习活动,如理解易卜生的《玩偶之家》,上承西方经典戏剧传统的同时突破西方古典戏剧传统,可以结合作品历史背景阐释剧作强烈的现实批判性。对于“外国作家作品研修”任务群中的外国诗歌,在理解诗歌内涵的基础上开展自主研习活动,在内容、风格、主题等多方面比较中外诗歌,激发学生课外延伸阅读的兴趣。

第三,高中语文必修与选修教材课本“双线”单元构成,和教材支架元素,是大单元学习或研习活动设计的出发点。大单元背景下单元文本教学目标和重难点,应当始终在教材“单元导语”“单元研习任务”“学习提示”的界定下确定。

比如,选择性必修中册第四单元,属于“外国作家作品研修”任务群,该单元是高中阶段第二个“外国作家作品研习”单元,研习外国戏剧和诗歌(前一个单元由四篇外国小说构成)。该单元“外国作家作品研习”任务群旨在引导学生通过研习外国作家作品,了解不同的社会文化风貌,感受人类丰富的心灵世界,培养开放的文化心态。任务群在“学习目标与内容”上着眼于“阅读”和“认识”,在感受和尊重文化多样性的基础上,尝试探讨不同民族文学所反映的共同话题和文化差异,从而提升学生的文化鉴别力。依据教材编排,引导学生深入阅读小说、戏剧和诗歌等不同文学体裁的外国作家作品,学生需要调动已有的历史、地理等跨学科的知识储备,从而促进对文学作品中的社会生活和精神世界的理解。根据学习活动的需要,学生可选用杂感、随笔、评论、读书札记等方式,选择自己感兴趣的作品或话题,写出自己的阅读感受和见解,与他人分享,从而积累、丰富、提升文学阅读体验。

以上的教材单元界定,对学生提出了更丰富的学习内容和建设性的学习要求。在此基础上,教材单元目标定位为培养学生阅读外国经典作品的兴趣和开放的文化心态。

这个学习目标是高于必修教材的设定的,尤其是“开放的文化心态”这一目标的实现,要求教师在该单元的教学中,应让学生在循序渐进的过程中提升阅读、理解、欣赏文学作品的能力,并根据自身实际情况发掘人类多样的社会生活和多彩的精神世界,在比较中形成自我文化认同,培养开放的文化心态。

该单元的单元导语指出,“外国文学作品反映了不同地区、国家和民族不同时期的社会风貌,展示了多种多样的文化现象,表现了人类广阔而丰富的心灵世界。”本单元的人文主题是“丰富的心灵”,旨在让学生感受人类心灵世界的丰富多彩,开拓视野,增长见识,提升人文素养。戏剧名作《玩偶之家》表现欧洲社会关于“妇女解放”“个性解放”“社会解放”等社会问题,具有深刻的思想主旨。四首外国诗歌各臻其美,表现了诗歌世界的丰富多彩。

由此可见,该单元侧重“外国作家作品研习”任务群的第三项“学习目标与内容”,即“尝试探讨不同民族文学之间的共同话题和文化差异,尊重文化多样性,提升文化鉴别力。”

该单元教材课文的“学习提示”部分则明确提出了每篇课文的独特学习任务。如《玩偶之家》,“学习提示”指出“阅读时,注意抓住人物言行前后的变化……从而把握作品的思想意蕴”,同时要关注“社会问题剧”的特点,分析戏剧独特的手法。又如《迷娘(之一)》,“学习提示”指出“反复朗读”,“体会其浓郁的抒情氛围。”《致大海》的“学习提示”点出普希金创作这首诗的背景,阅读时要“理解其中对现实和自我的思考”。《自己之歌(节选)》的“学习提示”指出这一节诗歌充分展现惠特曼的诗歌特点“意境开阔,气魄宏大,有一种质朴而明朗的力量”,提示在朗读中“感受其中涌动的旺盛的生命之力和诗中凸显出的那个宏大的自我”。《树和天空》提示“阅读时……要运用想象,尝试进入诗歌所创造的那个奇异的世界”。

由此可见,该单元对戏剧与诗歌的学习不应局限于其体裁特点,还要从“文化”层面展开深度研习,体现选择性必修与必修不同的教学定位这一教材编写思想。

总之,以“本”为纲精准定位,教师应深入研究,透彻理解普通高中语文课程标准。在备课教研中,既要以教材文本解读为基础,更要认真研读教材的“单元任务群”“单元导语”“单元研习任务”和“学习提示”,在以上界定中准确定位单元研习目标和重难点,对文本的教学价值进行准确把握,在文本整合中不偏离单元目标与方向。在对文本认识有分歧时,还应以“教师用书”为重要参考。

二、以生为本,创设真实学习情境

新课程之下大单元设计的落脚点始终是学生。大单元学习活动的设计其难点在于“真实学习活动”的设计、组织、开展和评价。

“真实”必须基于具体学情,必须基于真实学科情境,必须基于真实生活情境。唯有如此,学习活动才是能真正激发学生学习内驱力的持续性学习行为,才能真正落实到每个学生个体并有效,也才是符合本学科特点和社会发展要求的。

必修课程是每名高中生必须修习的;选择性必修课程,学生可以根据个人需求与升学考试要求选择修习。由此可见,选择性必修教材的“探究”“研习”性学习活动是要满足学生个人需求与升学考试要求的。教师应当有明确的活动设计“进阶”感,以及相应的有一定弹性的评价机制,应当对学情进行敏锐和准确的评估判断。教师对学生学习活动设计的理念、设计意识、设计和组织开展的能力,评价的持续性和独特性等方面专业能力的提升是“双新”背景下一个重要的课题。师范院校在进行本科和硕士师范生专业培养时,也应进行相应的专业设置、调整和提升。教师应把学生学习活动的设计能力的提升,放到专业能力提升的重要位置上,要不断跟随时代的变化研究学情的变化,能够熟练运用先进科学的教学设备和教学技能,不断关注社会生活的发展。

基于对于学情的研究,我们认识到,学生通过必修阶段“文学阅读与写作”等任务群的实施,对于戏剧和诗歌等不同体裁的文学作品,已经积累了一定的经验和认识。掌握戏剧的舞台性、表演性等基本特点,从动作性、暗示性的角度品味戏剧语言等已不能满足学生能力提升的需要。学生在初读外国诗歌时会感觉陌生,然而,研读外国诗歌有时能有他乡遇故知的喜悦,能促使学生对本国的诗歌有更深的体会。学生对诗歌的学习也应该在通过意象、意境把握诗歌情感等方法的基础上提升一个层级。

因此,与必修阶段相比,选择性必修“外国作家作品研修”任务群学习应着力于强化和提升学生的戏剧和诗歌知识,让学生尝试综合运用所掌握的阅读方法来欣赏剧作、阅读诗歌。如深入文学作品,将局部细读与整体把握充分结合,不仅要理解作品的丰富内涵,综合地阐释作品,还要充分理解作品的社会性和文学性,能够挖掘作品与社会历史、民族文化之间的深刻关联。

选择性必修“外国作家作品研修”任务群单元学生活动设计中,我们主要采用了“微专题研习教学活动”。

褚树荣教授提出“所谓的微专题教学,是在学习任务群框架中,选择核心的语言知识、关键的语言能力、基本的审美方法、典型的文学现象、多元的文化话题等要素,提炼小而精的教学点,然后围绕这些教学点进行深度学习。”[1]

该单元的设计方案结合各篇课文本身的创作特色,以“研习专题”搭建读写任务框架,设计更有深度的研习活动,从不同角度对戏剧和诗歌进行指导阅读,以发展学生的文本鉴赏能力和思辨能力。为了让学生在真实活动中具体而深入地阅读文学作品,提升发展学生的文本鉴赏能力、自我表达能力和思辨能力,本单元创设“中西文化交流研讨会”学习活动情境,分设“心灵之旅”“文化大观”“交相辉映”三个研习专题,设计“文津微论坛”“文化圆桌派”“文化大讲台”等具体活动情境,带领学生深入文本,自主研读。

学习活动的阅读任务层级:根据“文本研读——思辨探究”安排阅读的层级和环节。

学习活动的写作任务层级:在赏析外国文学作品的基础上,完成相应写作任务,以写作实践促进对中外不同文化的鉴别力,培养文化自信和开放的心态。

阅读活动中,教师既要引导学生理解作品的思想内涵,又要注意指导学生赏析作品的艺术特征;既要深化学生对诗歌体裁的一般理解,又要让他们体会不同时代、不同诗人诗歌作品的独特魅力。写作活动中,教师要启发学生探究文化差异,以“说好我们的故事”为途径提升中华文化影响力,让学生在阅读、思考、观察、写作等融合学习活动中提升自己的语文核心素养。

三、深度学习,伴随持续性评价

“深度学习”是在教师的引领下,学生围绕具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程。[2]

大单元教学的核心是由零散走向关联,由浅表走向深入,由远离生活需要走向实际问题的解决。大单元的学习活动是要让学生从浅表性的零碎知识的学习,走向深度学习。在这个过程中,学生掌握学科的核心知识,理解学习的过程,把握学科的本质及思想方法,形成积极的内在学习动机,形成积极的情感、态度、正确的价值观,成为既具有独立性、批判性、创造性又有合作精神,基础扎实的优秀的学习者。[3]

引导学生开展深度学习活动,教师在大单元教学整体规划时做到对学习资源的整合和关联,聚焦典型活动。

大单元教学整体规划,要整合单元文本的不同内容、不同文体,整合记忆与理解、分析与综合、评价与反思、表达与运用等不同认知层级的学习活动。整合阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究三类语文实践活动。整合语言知识与能力、思维方法与品质、情感态度与价值观。

在整体规划学习任务和活动时,教师还要关联学生义务教育阶段的语文学习经验,整合语文与其他学科的学习特点,整合语文学习经验与生活经验。在大单元学习活动设计过程中,教师设计课堂与课外、线下与线上等多样化的学习时空,选择多种类型的学习资源,设计2-3个彼此关联的、有一定思维容量的、指向语文生活的学习任务,从语文生活出发,走进言语文本(课文、习作等),落实到文本与生活的关联。整合“阅读与鉴赏”“表达与交流”“思考与探究”三类语文学习活动,聚焦典型活动设计。

有深度的学习活动的有效开展,必须伴随持续性评价。

教师在进行单元活动设计的同时,应设计持续性评价方案,运用多元评价,过程性把握学生的学习状态,了解学生多方面的学习状态,重视学生的表现,进而及时调整教学进度与方式,保证单元教学的成效。

比如必修上册第一单元“青春的价值”,可以设计过程性评价:“漫步青春长廊”评点文字,“对话‘青春’”文章写作,诗文朗诵,“撰写《青春宣言》”诗歌写作自评、互评,提出修改建议等等。按照设计的评价量表赋分,及时把握学生学习状态。

持续性评价从学期、单元(或更小的单位)教学开始,了解学生的学习起点,诊断学生的学习基础,如初读感受、困惑、必备知识与技能的掌握情况等。在教学进行期间,了解学生学习情况,便于调整教学。在单元或者学期结束,通过评价了解学生是否达到预期教学目标。

评价即学习,评价的设计应该优先于教学活动的设计。在以前传统习题为主要评价方式的基础上,教师可以设计表现性评价等多元评价方式,用丰富的评价任务,全面评价学生能力。比如综合性任务,要求学生完成一个活动,或者制作一个作品,以证明其知识与技能的掌握情况,让学生在真实情境中表现其所知与所能。比如成长档案袋、方案策划、观察、比赛、角色扮演、访谈、小论文、日志、学习记录等,这样的任务一般在呈现的同时就呈现评价标准;也有开放性的关注思维能力发展的任务。

评价主体多元。设计任务,引入学生、教师、家长、教学管理人员等参与课程评价。利用不同主体的多角度反馈,帮助学生更好地认识语文学习与个人发展的关系,学会自我监控和管理。比如必修上册第一单元“青春的价值”单元活动,在五四青年节前后,班级微信公众号做一期特别推送,名为“特别的青春”。这期推送,需要遴选一组当代优秀青年代表,遴选出来的代表需要500字左右的推荐词;还需要遴选一组班级学生写的表达自己青春感悟和认识的文章(文体不限)。同时,为使公众号更为丰富,要引入相关的视频、音频、图片等辅助素材。这一项目的写作类任务,以及微信公众号的推送质量等,将家长、社会的评价引入进来,将家长评价、社会评价与教师评价结合起来考量。

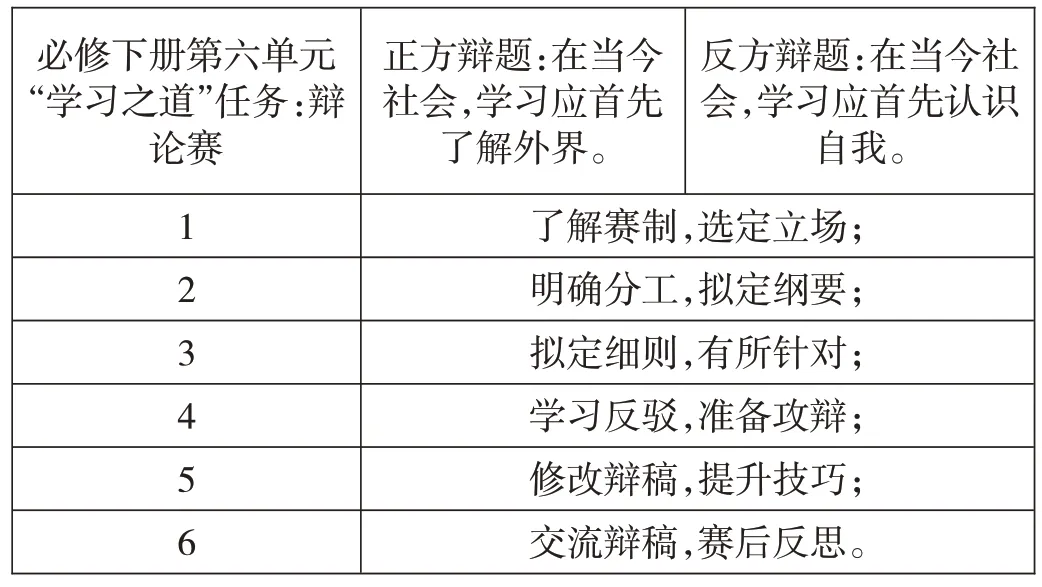

重视学生各个方面的学习表现。以必修下册第六单元“学习之道”为例,学习主任务设为:班级在单元学习的基础上组织一次辩论赛,正方辩题为“在当今社会,学习应首先了解外界”,反方辩题为“在当今社会,学习应首先认识自我”。拟定学习任务框架,设计如下6个子任务:

必修下册第六单元“学习之道”任务:辩论赛反方辩题:在当今社会,学习应首先认识自我。1 2 3 4 5 6正方辩题:在当今社会,学习应首先了解外界。了解赛制,选定立场;明确分工,拟定纲要;拟定细则,有所针对;学习反驳,准备攻辩;修改辩稿,提升技巧;交流辩稿,赛后反思。

如第5项子任务阅读与鉴赏活动,可以设置以下评价项:能否把握论证语言的基本特点,能否概括不同作者特有的语言风格,能否在遣词、造句、修辞三方面找到对应其语言风格的表达特色,举例是否正确、效果分析是否得当,能否找到其他凸显语言特色的鉴赏点,并加以分析。

总之,大单元任务整合情境式教学活动的目标是基于语文学科核心素养设定,学习活动的任务是基于教材单元学习任务群设置,教学活动的具体形式是从学生学情角度出发,设计真实情景下的建构语文核心素养的学习活动,伴随持续性的评价推动学生进行深度学习,目的在于培养学生主动进行语文学习活动的习惯,使学生真正成为语文学科课程学习活动的实施者,进而发挥语文学科在提升学生语文核心素养和立德树人方面的作用。