我国高等教育科技创新政策演进研究

——基于1987-2022年《教育部工作要点》政策工具的文本分析

高金岭 刘 婷

(广西师范大学 教育学部,广西 桂林 541004)

建设高质量高等教育体系是我国高等教育发展进入普及化阶段后提出的一个崭新命题,(1)王洪才.高质量高等教育体系的基本内涵、主要特征与实践路径[J].现代教育管理,2023,(4):1-9.而高等教育创新驱动发展是全面提升高等教育质量的内在需要。(2)陈恩伦,易兰.新时代高等教育创新驱动发展的使命诠释[J].吉首大学学报(社会科学版),2019,(2):63-69.党的二十大报告首次将教育、科技、人才放在一起系统谋划、整体布局,提出构建高质量教育体系和完善科技创新体系。鉴于政策对高等学校科技创新能力建设具有风向标作用,以及政策执行所依赖的工具对目标实现具有显著影响,(3)周付军,胡春艳.政策工具视角下“双一流”政策工具选择研究——基于政策工具和建设要素双维度的分析[J].教育学报,2019,(3):84-93.政府通过选择科学合理的政策工具完成有限资源的配置,以推动政策目标的实现,(4)张彦红.“十四五”时期地方政府科技创新注意力配置和资源布局研究——基于30个省市“十四五”规划及远景目标文本分析[J].科学管理研究,2021,(4):30-34.本研究试图从政策工具视角,通过较为规范的研究设计,研究我国高等教育科技创新政策的演变和发展,为丰富高等教育科技创新政策研究尽绵薄之力。

一、文献回顾

自20世纪70年代以来,科学技术创新已成为经济政策的核心概念。(5)Luc Soete,“Science, Technology and Innovation Studies at a Crossroad: SPRU as Case Study,”Research Policy 48,no.4(2019):849-857.越来越多的研究认为大学在推动社会创新能力发展方面发挥核心作用。近年来,学者和政策制定者更多地把注意力集中于大学在创新过程中所发挥的作用上(6)Surja Datta et al.,“National Systems of Innovation, Innovation Niches, and Diversity in University Systems,”Technological Forecasting and Social Change 143,no.6(2019):27-36.,并认为大学直接或间接地促进这一过程,进而有助于促进区域和国家经济增长。(7)Anna Valero and John Van Reenen,“The Economic Impact of Universities: Evidence from across the Globe,”Economics of Education Review 68,no.1(2019):53-67.国家创新系统是衡量国家层面经济绩效中使用最广泛的方法之一,该理论强调创新行为者的多样性和动态互动是国家创新能力的主要驱动力,其中国家教育体系的质量、产业关系、政府政策是国家创新系统的关键因素。国家创新系统主要的理论基础是:知识是经济活动中的基本资源,知识通过互动的创新过程产生和积累,而该过程是嵌于国家制度环境之中的,因此制度环境对创新至关重要。(8)Zoltán J.Acs et al.,“National Systems of Innovation,”The Journal of Technology Transfer 42,no.5(2017):997-1008.各国政府和研究者也开始探索如何将学术界和产业界紧密联系,畅通创新价值链。1980年《拜耶-多尔(Bayh-Dole)法案》是美国构建更强有力的知识产权政策的重要部分,通过政策文本肯定创新的“线性模式”,开创了将公共资助的知识产权转让给工业企业的新时代,促进了美国国家创新系统中高等教育和产业之间的合作,(9)詹·法格博格等.牛津创新手册[M].柳卸林等译.上海:东方出版中心,2021.260-294.更重要的是确立了大学将发明成果的价值转化作为其使命、权利与责任(10)楼世洲等.美国科技促进法对大学科技成果转化的影响及启示——《拜杜法案》四十年实践回顾[J].清华大学教育研究,2023,(1):90-97.。科技创新政策塑造了国家的基本制度安排,合法地分配有限资源,影响国家创新系统所包含的所有要素,在该系统中发挥着关键作用。

国内科技创新政策的研究在2006年前主要关注技术创新领域。1988年汤世国提出技术创新是一个值得重视的研究领域,并将技术创新与科技政策和产业政策结合起来,表述为“技术创新政策”。(11)汤世国.技术创新——一个值得重视的研究领域[J].中国科技论坛,1988,(5):61-64.1995年之后该领域论文开始逐年增加,自2006年起数量开始激增,研究重点由自主创新领域逐渐转变为对协同创新、金融政策和产业政策的研究。2014年学者开始基于政策工具视角研究科技创新政策,许多研究者试图构建不同的分析框架对我国现有科技创新政策进行内容分析,不论是对国家科技创新政策进行整体研究,亦或聚焦于不同产业的政策领域,研究结果均显示政府对政策工具的使用具有选择偏好,不同类型的政策工具应用存在不同程度的结构性失衡。值得注意的是,在以高校为关键词的科技创新政策文献中,研究主要集中在创新治理、技术转移、创新系统、科技人才和创业系统。研究认为政府的强制性政策是我国高等教育创新能力发展的关键支撑(12)李冲,李霞.“一流大学”校企协同创新的科技政策路径[J].现代教育管理,2022,(2):56-65;于洋等.高校科技创新团队建设的思考及政策建议[J].研究与发展管理,2014,(2):129-132;郝敬习,陈海民.试析我国高校科技创新团队激励政策[J].云南大学学报(社会科学版),2013,(5):107-110.,创新政策能够显著促进科研产出绩效提升,但对科技成果转化绩效的影响呈现出一定的非线性特征。(13)章熙春等.创新政策与科研结构双重影响下高校科技创新绩效研究[J].科技进步与对策,2022,(18):1-9.孙玉涛教授采用Web of Science的数据对中国科技创新研究进行了系统回顾,研究表明重要政策出台刺激了中国科技创新的发展,同时也促进了全球对中国科技创新的研究,其中中国、美国和英国学者研究占研究总体的89.2%。作为发展中国家,中国制定了一系列的科技创新政策,而这些政策又在科技创新的发展中起到了核心作用。在微观层面上,科技创新研究已经从企业扩展到创新系统的其他组织,大学的作用开始显现。(14)Yutao Sun and Cong Cao,“The Dynamics of the Studies of China’s Science, Technology and Innovation(STI): A Bibliometric Analysis of an Emerging Field,”Scientometrics 124,no.2(2020):1335-1365.

综上所述,学界对国家层面的科技创新政策体系进行了较为全面的研究,但仍存在进一步探讨的空间,显而易见的是,已有科技创新政策研究缺乏对高等教育这一重要创新主体的关注,缺少对高等教育科技创新政策体系结构特征、运行特点与演化逻辑的系统研究,整合政策工具视角对高等教育科技创新政策的实证研究尚不多见,系统性研究方法亦不完备。基于此,本文以高等教育科技创新政策为研究对象,构建政策工具、高等教育质量和创新价值链三维分析框架,运用文本内容分析法和文本挖掘技术,对促进高等教育融入创新过程和提升高等教育质量的政策工具特征以及变迁规律进行研究,以期为更科学合理地构建高等教育科技创新政策体系提供理论参考。

二、研究设计

(一)研究对象与选择理由

科技创新政策体系涵盖产业、教育、金融和财税等各方面,涉及国务院各部委,主要包括科学技术部、财政部和教育部等。本研究选取《教育部工作要点》(以下简称《工作要点》)为高等教育科技创新政策文本分析对象,主要包含以下五个原因。一、《工作要点》具有权威性。教育部作为管理我国教育工作的最高行政部门,其制定、颁布和实施的教育政策是国家意志的体现。《工作要点》是教育部每年颁布的教育工作行动指南,各级各类教育行政部门理应严格执行以实现其政策目标。二、《工作要点》具有连续性。《工作要点》是教育部自1987年至2022年连续颁布的重要政策文本(15)教育部官网缺失1998年、2008年、2020年度《工作要点》政策文本,其中1998年度和2008年度文本资料通过中国知网检索得到。,反映了我国教育事业在社会变迁中的动态变化,为教育发展的时间序列分析提供了难得的支持。三、《工作要点》具有研究便利性。1987-2022年间的《工作要点》均为公开信息,便于查找。同时,其内容具有集中性,语言表述风格较为稳定,有利于后续编码活动的有效进行。四、《工作要点》具有全面性。作为国家年度综合性教育规划政策文本,《工作要点》涵盖教育的各个领域,我们能同时清晰地看到政府在提升高等教育质量及科技创新能力两个维度上政策工具选择的演变。五是将《工作要点》作为高等教育领域的政策研究样本具有科学性。近年来,以《工作要点》为研究对象的学术成果颇丰,研究者对高等教育政策话语演进、高等教育质量政策关注点演变趋势和研究生培养机制等领域进行过研究。(16)周付军.高等教育政策话语透视:注意力、聚焦度与演进趋势[J].高教探索,2021,(2):27-34;任胜洪,陈倩芸.研究生培养机制改革的政策话语:维度、特征及其价值——基于1987-2018年教育部工作要点的文本分析[J].现代教育管理,2019,(4):116-122;李文平.我国政策话语对高等教育质量的关注及演变——基于1987-2016年《教育部工作要点》的文本分析[J].教育发展研究,2016,(11):21-29.

(二)高等教育科技创新政策分析框架与研究路径构建

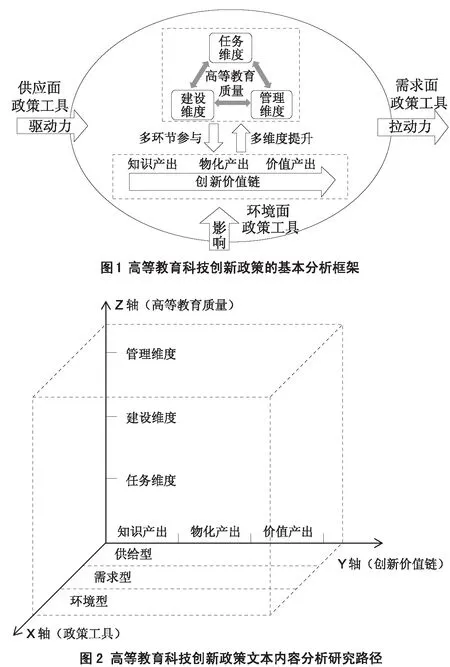

高等教育科技创新政策具有复杂性,一方面包含侧重提升高等教育产出质量的科技政策,另一方面包含侧重促进高等教育创新成果转化为经济价值的创新政策。(17)徐硼,罗帆.政策工具视角下的中国科技创新政策[J].科学学研究,2020,(5):826-833.政府通常使用科技创新政策工具以实现这两个政策目标。政策工具研究视角关注决策的产出,是将政策文本概念化为选择特定类型政策工具以实现特定政策目标的过程。(18)Giliberto Capano and Michael Howlett,“The Knowns and Unknowns of Policy Instrument Analysis: Policy Tools and the Current Research Agenda on Policy Mixes,”SAGE Open 10,no.1(2020):1-13.高等教育科技创新政策的基本分析框架(见图1)展示了本研究通过政策工具视角,探讨高等教育科技创新政策所包含的两个政策目标(创新价值链和高等教育质量)之间的相互作用关系。基于该分析框架形成了如图2所示的研究分析路径。

X维度为政策工具。类型学是研究政策工具的主要方法。本研究借鉴罗斯韦尔(Rothwell)提出的分类方法(19)Roy Rothwell,“Reindustrialization and Technology: Towards a National Policy Framework,”Science and Public Policy 12,no.3(1985):113-130.,将高等教育科技创新政策工具维度分为供给型、需求型和环境型三种类型。再结合埃德勒(Edler)等所综合的现有创新政策工具和高等教育领域本身的特点(20)Jakob Edler and Jan Fagerberg,“Innovation Policy: What, Why, and How,”Oxford Review of Economic Policy 33,no.1(2017):2-23.,对这三类政策工具进行详细的内容划分,具体包含十二种。供给型政策工具指政府部门通过政策对人才培养、国际交流、师资建设和组织建设四种科技创新相关要素的支持。需求型政策工具是指政府部门通过政策促进需求总量增加,拉动高等教育进行科技创新,具体而言包括国家项目、校办企业和有偿服务。环境型政策工具指政府部门通过提供有利的政策环境间接影响高等教育的科技创新,包括财税金融、策略措施、创新平台、评估监测和体制改革。研究通过X维度将政策文本内容编码为不同类型的政策工具。

Y维度为创新价值链。Y维度侧重于研究政府如何通过政策工具的选择促进高等教育科技创新成果产出转化为经济价值的创新过程。一直以来经济价值产出都是科技创新政策研究的核心内容。对高等教育科技创新功能的研究,不能照搬企业科技创新管理逻辑,但同样也要引导知识产出面向经济社会进行价值生成。本研究借鉴罗珀(Roper)等构建的创新价值链模型,将创新过程分为知识产出、物化产出和价值产出三个阶段。(21)Stephen Roper and Spyros Arvanitis,“From Knowledge to Added Value: A Comparative, Panel-data Analysis of the Innovation Value Chain in Irish and Swiss Manufacturing Firms,”Research Policy 41,no.6(2012):1093-1106.通过将编码的政策工具归类到创新价值链的相应阶段,来探讨政府为实现促进高等教育参与创新过程这一政策目标,所选用的政策工具的特点。

Z维度为高等教育质量。Z维度侧重于研究政府如何通过政策工具的选择促进高等教育质量的提升。本文借鉴李文平对高等教育质量各维度的界定,具体划分为任务、建设和管理三个子维度。(22)李文平.我国政策话语对高等教育质量的关注及演变——基于1987-2016年《教育部工作要点》的文本分析[J].教育发展研究,2016,(11):21-29.任务子维度包含高等教育培养人才、发展科学和直接为服务社会三个主要社会职能(23)潘懋元.高等学校的社会职能[J].高等工程教育研究,1986,(3):11-17.,建设子维度则关注于保障高等教育质量的软、硬件设施的配备,管理子维度指为实现任务维度和建设维度的目标而采取的相应措施。通过将编码的政策工具归类到相应的质量子维度,来探讨政府提升高等教育质量的政策工具使用特点。

(三)研究方法

本研究主要采用文本内容分析法。文本内容分析可以将质性的政策文本信息转化为半结构的量化数据。通过对政策文本中政策工具在各维度分布的统计分析,从数量上呈现高等教育科技创新政策工具应用的变迁历程;另一方面通过对每一类政策工具的使用维度进行定性分析,对文本所负载的意义进行阐释。本研究首先以35份《工作要点》为“文本库”,从中梳理和抓取关于高等教育的文本内容,建立本地语料库。然后按照“先目标后形式”和“紧密度”的原则(24)李文平.我国政策话语对高等教育质量的关注及演变——基于1987-2016年《教育部工作要点》的文本分析[J].教育发展研究,2016,(11):21-29.,以《工作要点》中的句子为基本分析单元,对《工作要点》开展变量抽取和三个维度的属性归类编码,编码按照“年份-序号”进行。最终完成政策文本内容分析编码表,编码示例见表1。

三、高等教育科技创新政策文本内容量化分析

(一)高等教育科技创新政策工具演化的四个阶段

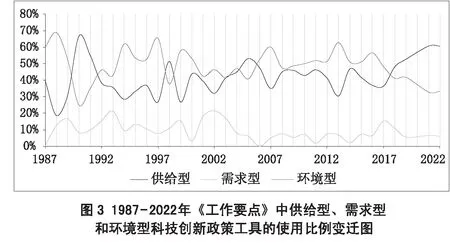

通过对教育部1987-2022年《工作要点》体现出的高等教育科技创新政策工具使用比例的变迁分析(见图3),结合中国科技创新领域的标志性事件和已有的学者研究基础,可将我国高等教育科技创新政策划分为四个阶段。

第一阶段自1987年至1994年。1985年5月,中共中央颁布《关于教育体制改革的决定》,拉开了教育体制改革的大幕,在此之前的同年3月,《中共中央关于科学技术体制改革的决定》颁布,先一步启动了我国科技体制的改革。科技体制改革是这一阶段的首要任务,这一政策目标反映在政府的政策工具选择上。该阶段各类型科技创新政策工具使用比例为:供给型占37.35%,需求型占12.65%,环境型占50%。具体来看,供给型和环境型政策工具使用比例交替居前,波动明显,但总体而言环境型使用比例最高;需求型政策工具使用比例低于供给型和环境型,但变化不大。

第二阶段自1995年至2005年。1995年中共中央、国务院颁布《关于加速科学技术进步的决定》,提出实施科教兴国战略,科学技术工作必须面向经济建设。1999年启动扩招政策,其政策目标之一是试图通过高等教育供给数量的增加直接刺激经济发展。这一阶段各类型科技创新政策工具使用比例为:供给型占41.18%,需求型占11.48%,环境型占47.34%。供给型政策工具使用比例波动上升,环境型政策工具略高于供给型,年均需求型政策工具的使用次数较上一阶段增加。

第三阶段自2006年至2011年。我国部署实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,正式提出建设创新型国家的发展战略,与此同时国家开始稳定高等教育招生规模,停止大幅度扩招政策。关注点从供给数量转向为供给质量。这一阶段各类型科技创新政策工具使用比例为:供给型占43.92%,需求型占4.31%,环境型占51.76%。从图3可以看出,此阶段供给型政策工具使用比例较为稳定,环境型政策工具使用比例呈上升趋势,整体高于供给型政策工具。值得注意的是,这一阶段需求型政策工具使用比例明显减少。一个可能的解释是,由于教育的产业化倾向带来了教育行政部门和社会对教育质量和公平问题的担忧,国家进一步减少了需求型政策工具的使用。

第四阶段自2012年至2022年。2012年党的十八大提出实施创新驱动发展战略,将科技创新放在国家全局发展的核心位置。这一阶段各类型科技创新政策工具使用比例为:供给型占45.79%,需求型占7.51%,环境型占46.70%。整体而言,供给型和环境型政策工具使用趋近于均衡。需求型政策工具使用比例较上一阶段大幅增加,年均使用次数为四个阶段最高。具体而言,该阶段还可以细分为两个小阶段:第一小段为2012-2017年,该阶段环境型使用比例高于供给型政策工具,需求型政策工具使用比例逐年增加。若探究个中原因,长达十三年的扩招使国民接受高等教育比例大幅提升的同时也带来了质量冲击,对高等教育质量的首要考量,使该阶段更加强调对高等学校的质量建设和评估。第二小段为2018-2022年,该阶段供给型政策工具使用比例逐年上升,环境型政策工具使用比例逐年下降,且供给型使用比例持续高于环境型政策工具,这可能是由于该阶段主要围绕“双一流”建设推进高等教育高质量发展。

(二)我国高等教育科技创新政策体系政策工具分阶段统计分析

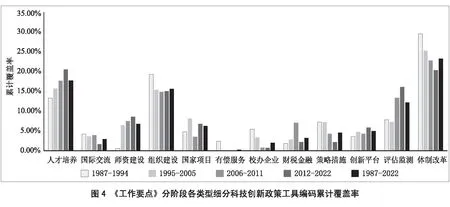

运用Nvivo 12.0软件对《工作要点》进行文本分析发现,高等教育领域的政策工具使用次数总计1324次,其中供给型、环境型和需求型占比分别为43.13%、48.26%、8.61%,政策工具的总体运用情况表现出供给型和环境型稳步增加,需求型运用不足的结构性分布,分阶段各类型细分政策工具编码累计覆盖率(25)因每个阶段所含年份不同,某维度的政策工具在较长年份跨度阶段的使用频次很可能比较短年份跨度的高,但并不意味着该维度工具在较长年份跨度阶段中的显著度一定高于较短年份跨度阶段。为了消除阶段所含年份数不同对政策工具使用频次的影响,需要计算出某维度政策工具占该阶段政策工具使用总量的百分比,用以表示该维度政策工具在该阶段中的累计覆盖率。累计覆盖率越高,表示该阶段中对此政策工具的使用较多。如图4所示。分析各类型细分政策工具编码密度后发现,在高等教育领域的环境型政策工具中,“体制改革”是政府最偏好的政策工具,虽然在各阶段中的运用总体呈下降趋势,但相较于其他工具而言,其使用率仍然最高。“评估监测”在各阶段中运用的增长速度最快,成为政府推进社会协同治理的重要工具。“财税金融”主要集中在国家助学贷款政策领域,缺乏以推动科技创新为导向的市场化金融类政策工具。在供给型政策工具中,“人才培养”和“组织建设”使用频率居于前列。第一阶段“组织建设”的使用率高于“人才培养”,第二阶段“组织建设”的使用率明显下降,之后使用率变化不大。“人才培养”在各阶段的运用呈逐年上升趋势,自第二阶段开始,“人才培养”使用率持续高于“组织建设”,体现了高等教育对人才培养功能的持续关注。“师资建设”从1994年启动“跨世纪人才培养计划”后,使用率逐年递增。总体而言,供给型政策工具主要依靠“人才培养”的政府拨款和“组织建设”的政府专项配套经费等两种形式实现资金投入。需求型政策工具较为匮乏,主要是以“国家项目”形式拉动高等教育科技创新能力的发展。至此,我国高等教育科技创新形成了以国家专项拨款为主要供给,以体制改革和评估监测为调节手段,以国家项目为主要需求的类市场化政策框架体系。

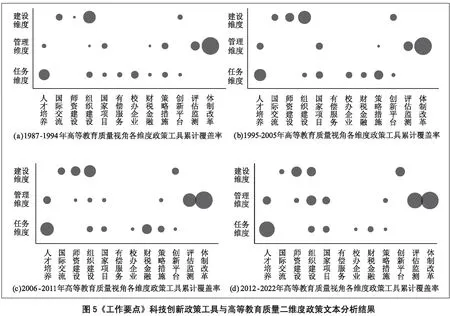

(三)基于科技创新政策工具与高等教育质量二维度的政策文本分析

政府在高等教育质量各子维度上的政策工具选择特征、分布规律及其应用规律如图5所示(圆点面积表示政策工具在高等教育质量各维度累计覆盖率的大小)。政策工具在高等教育质量维度的任务、管理、建设三个子维度使用比例分别为:28.78%、47.96%、23.26%。任务子维度中多采用供给型政策工具中的“人才培养”(子维度总占比48.29%)和需求型政策工具中的“国家项目”(子维度总占比10.50%),辅之以环境型政策工具“财税金融”(子维度总占比11.02%)和“策略措施”(子维度总占比10.76%)。在管理子维度方面,使用最多的是环境型政策工具,主要通过“体制改革”(子维度总占比48.50%)和“评估监测”(子维度总占比25.35%)。同时,随着高等教育科技创新改革的深入,供给型政策工具也更加注重从管理子维度推动质量建设。在建设子维度上,政府多采用供给型政策工具中的“组织建设”(子维度总占比42.86%)和“师资建设”(子维度总占比25.65%),其次为环境型政策工具的“创新平台”(子维度总占比18.83%),“组织建设”使用频率较为稳定,“师资建设”和“创新平台”的使用频率增加趋势明显。

(四)基于科技创新政策工具与创新价值链二维度的政策文本分析

政府在创新价值链三个阶段的政策工具选择特征、分布规律及其应用规律如图6所示(线段长短表示各阶段政策工具在创新价值链各维度的累计覆盖率大小)。政策工具在知识产出、物化产出和价值产出三个阶段的占比分别为:90.94%、6.57%、2.49%。体现了高等教育主要通过知识产出实现从创新价值链源头支撑国家创新能力发展。知识产出不论是直接产生市场价值,还是通过物化知识产出获得价值收益,实现创新价值的核心均取决于创新价值转化。党的十八大明确提出实施创新驱动发展战略后,高等教育在物化产出层面的政策工具累计覆盖率由上一阶段的3.53%(2006-2011年)上升到8.42%(2012-2022年),通过双创价值的综合“人才培养”,产学研的“创新平台”,以及特色发展、产业转型的“组织建设”等工具,促进知识产出与成果转化。政府在创新价值链维度的政策工具使用具有以下特征:知识产出层面的政策工具较为丰富,主要集中在政府驱动与拉动,市场需求型政策工具缺乏;物化产出政策工具使用率逐步增加,类型主要集中在供给型,没有形成完善的配套评估监测等环境型政策工具;价值产出政策工具主要集中在政府引导而非市场拉动,政府在各阶段逐渐减少直接价值产出型政策工具的使用。

四、高等教育科技创新政策语义网络演进分析

政府在高等教育科技创新政策工具不同维度上的选择反映了政府注意力在不同阶段的配置差异,运用ROSTCM6软件,分析各阶段高等教育科技创新政策的语义网络,结合已有的三维分析模型,对不同阶段政府在高等教育科技创新政策各维度注意力配置特征进行分析如下。

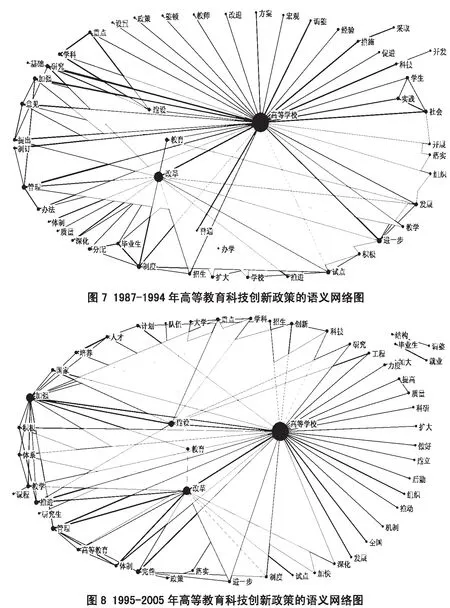

(一)多样化改革探索阶段(1987-1994年)

该时期,教育进入第三产业视野,并在社会舆论和政策导向中逐渐得到回应,政府在高等教育领域进行了多样化的改革探索。“高等学校”与“科技”“研究”“社会”和“教育”形成了较为紧密的联系(见图7),反映了政府迫切希望高等教育有效融入创新价值链,对社会经济发展形成直接支持,将知识产出物化或直接转化为价值产出。科技创新通过“国家项目”拉动,配套科技贷款等“财税金融”工具,以“校办企业”“有偿服务”等形式直接实现价值产出。“人才培养”控制规模,注重教育质量,强调生产联系实际,同时政府开展类市场化招生和毕业分配制度改革。但此阶段高等教育质量各维度间发展不平衡,关键词“改革”和“建设”之间没有形成语义网络关联。“校办企业”重建设轻管理,并未形成支持知识转化关键的产权制度。在资源条件不足的情况下,政府完善基础建设的同时,尝试效率优先的重点建设方式,此时尚未兼顾到师资建设。在多样化改革探索期,高等教育质量发展水平显然与其高效融入创新价值链的政府期望不匹配。

(二)市场价值导向改革阶段(1995-2005年)

1995年《关于加速科学技术进步的决定》提出科教兴国战略,强调科学技术是第一生产力。同年,在全国科学技术大会上,江泽民同志指出,创新是一个民族进步的灵魂,由此奠定了我国科技创新引领社会发展的基调。在全面建设社会主义市场经济背景下,“改革”和“建设”成为此阶段高等教育质量提升的关键词,并通过“教育”这一关键词形成一定的关联(见图8),主要体现在:一是体制改革,为顺应经济体制、政治体制改革,政府通过落实深化巩固“下放、共建、划转”的“体制改革”工具,形成“中央、地方两级管理,以地方为主”的高等教育新体制。与此同时,以“正面清单”的方式逐步扩大和落实高校办学自主权。(26)张应强,张浩正.从类市场化治理到准市场化治理:我国高等教育治理变革的方向[J].高等教育研究,2018,(6):3-19.二是规模扩张,通过使用积极发展为特征的“人才培养”工具、合并重组为特征的“组织建设”工具,以规模经济的发展模式推动我国高等教育迅速迈入大众化阶段。三是评估监测,高等教育规模扩大的同时,政府通过运用“评估监测”工具,不断健全优化高等教育质量保障体系。2004年提出“以五年为一周期,对全国高校进行教学质量评估”。形成了“规划—改革—监测”的质量管理体系。在创新价值链维度,“创新”开始显示为关键词,其内涵主要集中在原始科技创新方面,知识产出阶段的政策工具使用进一步增加。物化产出阶段的政策工具使用较上一阶段略有增加,政府多次提出加强高新技术产业化基地和大学科技园等创新平台的建设。1997年提出知识产权保护后,在此阶段多次使用该“策略措施”工具,以鼓励专利申请和转化。同时启动了国家高新技术产业化专项,1999年明确提出,“会同国务院有关部门在全国高校支持一些有市场前景的新成果试制项目,实施产业化前期的工业性试验”。价值产出阶段的政策工具使用率降低。在市场价值导向改革期,随着改革的深化,高等教育本体价值的利他性与产业资本的利己性矛盾凸显,2004年教育部对“教育产业化”的政策取向给予了鲜明的否定。这一阶段,高等教育一方面以外延式的规模扩张和自上而下的体制改革提升自身质量,另一方面通过知识产出和物化产出的量化供给支撑国家科技创新能力发展。

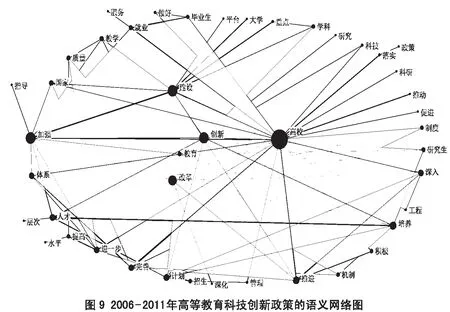

(三)价值转向调整阶段(2006-2011年)

2006年政府颁布实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,提出建设创新型国家的发展战略。2000年我国基本完成所有高校隶属关系调整,2006年国务院常务会议决定稳定招生规模。基于市场价值取向的改革取得了阶段性成果,但人才培养的边际效应带来了一系列社会问题,单位教育产出边际收益减少,就业成为社会难题。政府试图采用高等教育质量各子维度政策工具的内涵式建设破解这一难题,高等教育质量提升进入了由经济价值向社会价值转向的调整期。在该阶段“高校”“建设”“创新”和“改革”成为核心关键词,同时“高校”与“建设”、“建设”与“创新”、“高校”与“创新”为主要特征关联(如图9所示)。“创新”一词共使用54次,成为联系高等教育建设和改革的关键词,反映了高等教育由外延式增长向内涵式发展的范式转变。在高等教育质量的管理子维度,发展模式由扩招转为稳定提质,由结构调整转为分类指导和特色发展,由效率转向公平,2008年政府开始持续关注中西部高等教育建设。“体制改革”工具使用率略微下降,更关注于高校组织内部的改革,提出“政校分开、管办分离”的要求,“推动建立中国特色现代大学制度”,“探索教授治学和民主管理的有效途径”。在高校管理的外部关系上,共建内涵由政府拓展到企业行业。“评估监测”工具使用率明显增加,累计覆盖率由7.28%上升到13.33%,主要使用在以下三个方面:一是实施“阳光工程”加强对招生和收费的监督;二是关注高等学校教学科研质量评估,完善高等教育质量保障体系,开始引进社会评价;三是加强对就业进行监测和统计。在素质教育背景下,政府在高等教育质量的任务子维度上更加关注学生的全面发展,对高等教育的德智体美等方面提出了更具体的要求,并开始加强就业教育,“毕业生”和“就业”由上一阶段语义网络的“孤岛”,成为与“高校”关联度较大的词汇。在高等教育质量的建设子维度,“组织建设”在继续推进高水平大学建设的同时,以项目制带动特色学科建设,持续推进对口支援西部地区高校。2010年,政府启动高校自主创新工程,积极推进高校基础研究改革。继续实施人才强校的“师资建设”工具,人才计划的创新导向更加凸显,学术道德建设开始受到关注。95.69%创新价值链维度政策工具的累计覆盖率集中在知识产出层面。价值产出层面急剧下降,由上一阶段的3.64%下降到0.78%。物化产出层面主要延续使用上一阶段的“创新平台”工具,但累计覆盖率由上一阶段的6.16%降至3.53%。这一阶段,高等教育通过各维度政策工具的内涵建设提升自身质量,同时通过优化知识产出质量转型驱动国家科技创新能力发展。

(四)社会价值导向改革阶段(2012-2022年)

2012年党的十八大明确提出实施创新驱动发展战略。科技创新成为引领发展,突破量变到质变的第一动力。这一阶段高等教育体制改革明显转向为以社会价值为导向,高等教育从政治领域和市场领域分化出来,成为介于这二者之间既非营利也非公益的“第三部门”。(27)金世斌.价值取向与工具选择:新中国高等教育政策的嬗变与逻辑[J].江苏高教,2013,(1):55-57.“高校”“改革”“建设”和“教育”成为核心关键词,这四者之间形成了特征关联(见图10)。值得注意的是,这一阶段“创新”并未成为核心关键词,创新与高校的关联集中在就业相关方面。在高等教育质量的建设子维度,“重点”一词首次未在语义网络图中显示为关键词。自改革开放以来政府主要采取重点建设这一效率为先的“组织建设”政策工具(如“211工程”“985工程”和“2011计划”等)。这些“组织建设”工具一直延续“政府—高校”的单向模式,在某种意义上削弱了地方高校办学积极性。2015年印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,提出扎根中国大地建设有中国特色的世界一流大学。以“双一流”引导所有高校以学科为基础进行特色发展,同时推动一批本科高等学校向应用技术高等学校转型,高校建设由“一枝独秀”转向“百花齐放”,全面支撑社会转型发展。在高等教育质量管理子维度,评价监测指标由单一转向多元,对高校实行分类评价。在“规划-改革-监测”体系内加入改进环节,强调评估整改复查力度,形成戴明环质量管理闭环体系。在科研评价方面“破五维”,评价以创新价值、能力和贡献为导向,加强科研伦理监管,推动形成“鼓励创新、潜心研究、水到渠成的创新文化”。政策工具在创新价值链的累计覆盖率较上一阶段也有明显变化,物化产出层面的累计覆盖率为各阶段最高,由上一阶段的3.53%(2006-2011年)上升到8.42%(2012-2022年)。通过建设各类型创新平台和知识产权运营机构等创新中介机构,推动高校产学研合作,促进高校成果转移转化。这一阶段,高等教育通过政策工具内涵多样化拓展,实现高等教育质量的多元特色发展。在高校融入创新价值链的维度,政府不仅仅依靠项目制的拉动,更注重使用“创新平台”工具推动高校知识产出转化为物化产出。

五、研究结论

本研究选取了1987-2022年《工作要点》政策文本作为研究对象,将高等教育科技创新政策目标区界为高等教育质量和创新价值链两个维度,通过文本内容分析和语义网络分析,对高等教育科技创新政策工具在这两个维度上的选择特征及其演进规律进行研究,得到以下结论。

(一)高等教育科技创新政策工具逐渐丰富,政策组合形成协同效应,但仍存在一定的结构性问题。在高等教育科技创新政策演进过程中,从数量上看,供给型政策工具使用逐渐增加,环境型政策工具波动下降,两者之间使用量趋于平衡。从语义网络图可以看出,供给型政策工具的代表词“建设”与环境型政策工具的代表词“改革”之间,从缺乏联系,到通过“教育”和“创新”形成一定的关联,再到社会价值导向改革阶段直接形成语义关联,两种政策工具之间形成协同增效的作用。如在社会价值导向改革阶段,政府使用“组织建设”工具引导到高校分类发展,全面支撑社会经济转型,同时,在“评估监测”工具中增加分类评价内涵,引入持续改进环节,“组织建设”和“评估监测”之间形成合力,更有效地支撑“高校分类特色发展”政策目标的实现。但高等教育科技创新政策工具的使用主要集中在供给型和环境型,需求型政策工具一直没有得到良好的发展。高等学校科技创新长期依赖于“国家项目”单一需求工具的硬性刺激,在知识产出的转化方面无法实现由高产能向高效能的转变。高等教育科技创新政策应进一步重视市场类政策工具的使用,唯有适当引入市场竞争机制,使用多元化的需求工具,让高校办学由面向政府需求转向面向社会和市场需要,让市场需求主体与知识供给主体形成有效链接,才能避免知识产出的结构性过剩,使高等教育的知识产出跨越转化“效率陷阱”,成为国家科技创新能力转型提升的有力支撑。

(二)高等教育质量维度的政策工具演进体现了高等教育供给侧的结构性改革,但亟需完善需求和供给的联动机制。在高等教育质量维度,“人才培养”政策工具的运用逐年上升,从以任务维度为主,到管理维度逐渐加强,体现了人才培养质量从规模发展向质量提升的转变。在关注人才全面发展的同时,“人才培养”显示出类型化发展趋势,“拔尖人才”“创新创业人才”和“技能型人才”成为社会价值导向改革阶段该政策工具持续体现的内容。“组织建设”政策工具由“政府—高校”的单向重点建设模式,转为以特色学科为基础的分类发展模式,体现了政府在高等教育供给侧的结构性改革,以高质量和多元化满足国家社会的需求。仔细分析高等教育质量维度的政策工具分布,可以发现其主要集中在管理子维度,且在高等教育改革过程中呈现出逐渐增加的趋势,同时任务子维度中直接服务社会功能的政策工具使用明显减少,形成了双重体制下的类市场化治理模式。类市场化治理模式的本质是政府计划治理,在形式上表现为“计划为体,市场为用”。(28)张应强,张浩正.从类市场化治理到准市场化治理:我国高等教育治理变革的方向[J].高等教育研究,2018,(6):3-19.“体制改革”政策工具提到“扩大高校自主权”16次,“放权”6次。可以看到权力下放的“体制改革”工具并没有在实践中得到很好运用,政府的权力下放主要是由中央到地方,高等学校的自主权没有得到真正落实。同时,管理子维度的“评估监测”政策工具使用比例越来越高,而第三方评价仅出现1次,该结果显示,政府是主要的评估主体,且具有极高的权威性。当前我国经济社会正发生着深刻的转型与调整,国家和经济社会发展对高等教育提出了新的需求,高校要成为国家创新系统的中心,就不能一直依赖于政府的保护政策,过多的政府干预不仅无法内生出符合社会和经济需求的高质量高等教育,而且加大了市场与高校之间的信息不对称,增加了两者之间相互协同的成本。应适当引入利益相关方,以需求牵引供给,才能对新的外部需求予以积极回应。

(三)政策工具主要集中在创新价值链的知识产出阶段,“创新”的内涵由追求科技产出拓展到创新创业人才培养,但缺乏对创新过程的关注。在《工作要点》中,“创新”的用词变化主要表现在数量的阶段性增加和内涵的拓展上。从数量上来看,“创新”共使用178次,自1998年以后各年度政策文本中均有出现,且呈螺旋上升趋势,反映了政府对创新在长期经济和社会变革中所发挥的作用越来越关注。但这并不意味着对科技创新的关注从这时才开始,“科学研究”“高新技术”“科技产业”等词在1987年度的政策文本就有出现,1998年之后,这些科学政策、技术政策和科研政策等逐渐转变为科技创新政策,这不仅仅是一个术语的转变,它反映了高校科技创新内涵的拓展。在多样化改革探索阶段(1987-1994年)和市场价值导向改革阶段(1995-2005年),科学、技术等与创新相关的词汇主要强调结果产出,即人力资本和新知识量产。价值转向调整阶段(2006-2011年)在强调高校提升自主创新能力的同时,更强调创新人才的培养。社会价值导向改革阶段(2012-2022年),创新更多地与创业联系在一起,将创新作为一种思维方式,强调人才培养过程中的双创价值培养。同时创造一种支持性的组织文化,使创新思想和行动蓬勃发展。但作为一个过程的创新不能被忽视,创新的过程模型包含了完整的创新价值链。价值产出是创新和发明的区别所在。发明是利用新的知识,创造以前不存在的东西,创新不仅仅是创造新的东西,更强调形成具有市场价值的产品,实现市场价值转化是创新的一个重要部分。没有价值产出阶段,一个组织就没有实现创新。(29)Kenneth B.Kahn,“Understanding Innovation,”Business Horizons 61,no.3(2018):453-460.高校的创新绝大部分集中在知识产出和价值培养,缺乏对创新过程的关注,导致高校与社会创新价值链脱节,无法有效支撑经济社会向高质量发展转型。