中国古代“早慧”儿童历史记录及家庭教育思潮的变化

摘要:中国古代“早慧”儿童的历史记录经历了周期变化。东汉至宋代的近千年间,面向低龄儿童的人才选拔断续存在,关于“早慧”儿童的记载较为丰富。其中东汉受到儒家思想影响,“早慧”儿童的记录更关注学习能力;南北朝时期,儒家思想不再是主流,对“早慧”儿童的记录偏重社会能力方面;南宋后期到清代的近千年间,科举考试渐渐取消了专门面向低龄儿童的考试,关于“早慧”儿童的记载较少,“早慧”不再被主流社会提倡。在这个过程中,“聪明伶俐”这一教育目标被“老成持重”取代,“早慧”儿童作为一种教育文化现象逐渐消失。从历史的经验来看,教育得当的“早慧”儿童有成功的经验,但比例很小,而针对“早慧”儿童的辨别、选拔培养是一个难题,若操作不当,不仅会毁了儿童的童年生活,也是社会发展的重大损失。

关键词:早慧 神童 儿童 教育思潮 童子科

作者简介:王立刚/北京师范大学文化创新与传播研究院讲师(北京 100875)

“早慧”儿童,指一个孩子因天生能力或后天教育导致学习水平、某些能力高于同龄人,在古代有时也被称为“神童”。关于“早慧”儿童的记载和教育是传统家庭教育的重要话题。中国古代对“早慧”儿童的记录在不同历史时期有着不同的变化:秦汉至魏晋南北朝时期,历史文献中保存了不少关于“早慧”儿童的记录,但在宋代之后,“早慧”儿童的历史记录便渐渐消失了。对此,有关研究已注意到汉魏南北朝时期的“早慧”儿童在历史文献中的丰富性,但很少注意到整个中国古代关于“早慧”儿童记录的变化。有学者从汉末时期社会动乱的角度提出,“西汉晚期以来,社会生活中的悼夭之风日渐兴盛,以至于后世出现了‘早慧者不寿’的论调” [1]。实际上,可能不同时代“早慧”儿童的数量比例变化不大,只是历史记录本身出现了变化,当然不同历史记录的可靠性差异很大,但不同时期历史记录出现的较大差异一定程度上反映了不同时期教育思潮的变迁。中国古代对“早慧”儿童的认识经历了复杂的历史周期,不同历史时期有不同的价值取向,有关经验教训对于当代家庭教育来说也有一定借鉴意义。

一、“早慧”儿童何以集中开始出现于汉代历史典籍?

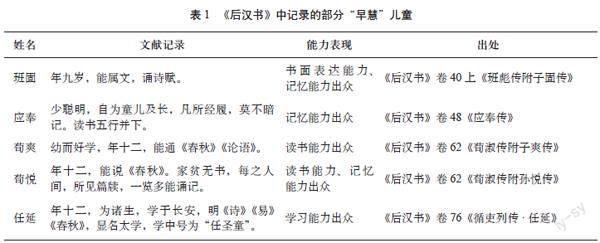

我国第一部集中记载多个“早慧”儿童的历史文献是《后汉书》。《后汉书》中记载的“早慧”儿童主要生活在东汉时期,其中的记载详见表1。

上述《后漢书》中关于汉代“早慧”儿童的记载普遍比较粗略,没有提及儿童在具体言行、学习中的细节,对于“早慧”的表现基本是一笔带过。这些记录只是为了说明这个人在少年时期学习能力十分出众,或者学习成绩优异。具体来说,上述这些“早慧”儿童在学习能力上普遍表现为记忆能力较好,对于读过的书很快就能掌握得十分熟练。

在上述儿童之外,《后汉书》记载的“早慧”儿童还有一位是孔融。《后汉书》中对孔融儿童时期的记载似乎是个例外,不同于对上述几位儿童的记载那样粗略,而是对具体的言行有了一些细节描述。《后汉书·孔融传》是这样记载的:

“年十岁,随父诣京师。时河南尹李膺以简重自居,不妄接士宾客,敕外自非当世名人及与通家,皆不得白。融欲观其人,故造膺门。语门者曰: ‘我是李君通家子弟。’门者言之。膺请融,问曰: ‘高明祖父尝与仆有恩旧乎?’融曰: ‘然。先君孔子与君先人李老君同德比义,而相师友,则融与君累世通家。’众坐莫不叹息。太中大夫陈炜后至,坐中以告炜。炜曰: ‘夫人小而聪了,大未必奇。’融应声曰: ‘观君所言,将不早惠乎?’膺大笑曰: ‘高明必为伟器。’”[2]

孔融生活在东汉末年的汉献帝时期,儿时的孔融留有“孔融让梨”的历史故事。(“孔融让梨”的故事记录在唐代李贤对《后汉书》所做的注中)。《后汉书》中关于少年孔融言行的记载是我国古代第一次出现关于“早慧”儿童具体言行的记载。这则故事同样出现在南朝宋时期编写的《世说新语》中,但其中某些句子略有不同。

“孔文举年十岁,随父到洛。时李元礼有盛名,为司隶校尉,诣门者皆俊才清称及中表亲戚乃通。文举至门,谓吏曰:‘我是李府君亲。’既通,前坐。元礼问曰:‘君与仆有何亲?’对曰:‘昔先君仲尼与君先人伯阳,有师资之尊,是仆与君奕世为通好也。’元礼及宾客莫不奇之。太中大夫陈韪后至,人以其语语之。韪曰:‘小时了了,大未必佳!’文举曰:‘想君小时,必当了了!’韪大踧踖。”[3]

《后汉书》与《世说新语》都编写于南朝宋时期,时间十分接近,两部著作中有多处提及同一内容。《后汉书》的记载中,孔融对陈炜说的是“早惠”(即“早慧”),《世说新语》中说的是“了了”,可能《后汉书》中是书面语,《世说新语》中是口语,但两者使用的史料来源类似。两者都记录了年仅10岁的孔融面对成年人,不仅没有畏惧之色,反而在言语往来中能占到上风。

为什么东汉时期的历史文献开始出现许多关于“早慧”儿童的记载?这是因为东汉时期人才选拔的“指挥棒”出现了一些变化。东汉中期汉顺帝(125~144年在位)年间,担任尚书令的左雄对当时的人才选拔制度做了一些改革,其中一项是将人才推选分为成年人和儿童两类,增加了专门面向儿童的选拔路径。儿童经考试后,朝廷会授予“童子郎”的职务。成为“童子郎”意味着一个人在儿童时期就成为了朝中正式官员。

在当时的很多家庭看来,成为“童子郎”有利于孩子成年之后继续发展,甚至对整个家族也具有重要价值。在“童子郎”制度下,很多儿童脱颖而出,比如:“汝南谢廉,河南赵建,年始十二,各能通经,雄并奏拜童子郎”。[4]“(臧)洪字子源,洪年十五,以父功拜童子郎”。[5] “(黄琬)早而辩惠……后琼(黄琬祖父)为司徒,琬以公孙拜童子郎”。[6]从这几处例子可以看到,成为“童子郎”有几种路径:(1)学习成绩优秀,经人推荐。(2)家中父母为国家立下功勋。(3)家中祖父母担任“三公”(相当于名誉宰相)级别的职务。

如果没有“童子郎”这样的人才选拔制度,每个历史时期虽也会有一些“早慧”儿童出现,但这些儿童的数量可能不会很多,也不会大量出现在历史典籍中。在“童子郎”选拔制度下,很多家庭会利用自身的社會资源优势,发掘并培养孩子“早慧”的特长。“早慧”儿童由此开始被大量记录在东汉时期的历史典籍中。

《世说新语》中关于孔融“早慧”的记载还有好几条,而且孔融“早慧”的能力表现与《后汉书》中关于东汉其他“早慧”儿童的记载有明显差异,《后汉书》中其他“早慧”儿童普遍表现为记忆能力强、学习能力好,而孔融则主要表现为言语能力突出,且更善于临机应变。实际上,至少在三国时期,孔融可能并非是一个拥有正面形象的历史人物。三国时期,本来生活在荆州的来敏曾在战乱中投奔益州牧刘璋,后来,刘备夺得益州,来敏对刘备多有不满,口出怨言。诸葛亮曾评价来敏:“来敏乱群,过于孔文举。”[7]孔融字文举,诸葛亮认为来敏像孔融一样是破坏团结的负面典型,至少并非是值得效仿的正面形象。

诸葛亮对自己的儿子也曾表达过类似的看法,诸葛亮之子诸葛瞻8岁时,聪明可爱,诸葛亮曾向人表示:“瞻今已八岁,聪慧可爱,嫌其早成,恐不为重器耳。”[8]诸葛亮是三国时期的著名人物,他的思想代表了当时一些人的看法。清代学者刘体仁在《读通鉴札记》中写过一篇《三国之俗以幼慧为忌》,原文说:“三国之末,离乱已久,人心皇皇,皆以苟全乱世为保身之计,幼而聪慧,人皆以为忌。令狐愚为白衣时,常有高志,众人谓(令狐)愚必兴令狐氏。族父弘农太守(令狐)邵独以为愚性倜傥,不修德而愿大,必覆我宗。诸葛恪少有盛名,吴大帝(孙权)深器重之,而(诸葛)恪父(诸葛)瑾常以为戚,曰:‘非保家之主。’父友奋威将军张承亦以恪必败诸葛氏。此可以知当时之风俗矣。”[9]令狐愚生活于三国魏时期,担任过魏国主政者曹爽的长史。司马懿兵变之后,令狐愚密谋推翻司马懿控制的朝政,在失败前已病死,失败后被开棺暴尸,株连三族。诸葛恪生活在三国吴时期,为诸葛瑾之子,曾在吴国独断专权,被孙权之子孙亮诛杀。

三国时期,孔融、令狐愚、诸葛瞻、诸葛恪都出自名门之后,儿童时期都聪慧过人,有良好的名声,但当时的一些长者却纷纷不看好这几个儿时就获得良好名声的人,除因病去世的令狐愚外,他们长大之后均死于政治变乱之中。

从上述内容可以看出,东汉后期“童子郎”制度引发了对“早慧”儿童的关注,促进了“早慧”儿童记录的增加;而三国时期的混乱影响了当时儿童教育思想,很多人放弃了东汉后期以来对“早慧重视”的观念,选择了相对保守的儿童教育思想。此时期,中国对于“早慧”儿童的认识还比较模糊,也没有形成一致的价值观。

二、魏晋时期关于“早慧”儿童记录的丰富性

自孔融生活的三国时期之后,我国进入魏晋南北朝时期,历史文献中关于“早慧”“神童”的记载明显变多。南朝宋时期编写的《世说新语》甚至专门列有“夙惠”主题,共有7则关于“早慧”儿童的故事,包括陈寔的儿子元方和季方、何晏、司马绍(晋明帝)、张玄之与顾敷、韩伯(韩康伯)、司马曜(晋孝武帝)、桓玄。(详见表2。)

《世说新语》“夙惠”主题之外还有一些关于“早慧”儿童的记载。单以上述“夙惠”主题下的“早慧”儿童来看,很明显,《世说新语》中记载的三国魏晋时期的“早慧”儿童与《后汉书》中记载的“早慧”儿童有一些差异。《后汉书》中的“早慧”儿童主要表现为学习能力强,而《世说新语》中的“早慧”儿童主要表现为早熟,小小年龄就有成熟的言语能力和家庭社会事务反应能力等。

关于魏晋时期的“早慧”儿童,也有一些明显突出“神童”超常规属性的记载。生活在东汉与三国魏过渡时期的何晏“七八岁便慧心大悟,众无智愚,莫不贵异之。魏武帝读兵书,有所未解,试以问晏,晏分散所疑,无不冰释”[11]。魏武帝即曹操,晚年的曹操阅读兵法著作,有些内容读不懂,而年仅七八岁的何晏却能帮助曹操。显然,这一记载富有传奇色彩。

东汉时期的“早慧”儿童,普遍表现为学习能力较强,而自魏晋时期开始,“早慧”儿童开始多了一些其他方面的能力表现,比如能言善辩、待人接物能力突出等。在这背后,是魏晋时期以后社会思潮与人才选拔方式的变化。魏晋时期以后,儒家思想不再是唯一“正确”的思想,人才选拔的价值依托也出现了变化。

三国时期,建安十五年(210年),占据北方的曹操发布了人才征集消息。曹操表示:“孟公绰为赵、魏老则优,不可以为滕、薛大夫。若必廉士而后可用,则齐桓其何以霸世?今天下得无有被褐怀玉而钓于渭滨者乎,又得无盗嫂受金而未遇无知者乎?二三子其佐我明扬仄陋,唯才是举,吾得而用之。”[12]其中“孟公绰为赵、魏老则优,不可以为滕、薛大夫”这句话出自《论语·宪问》。孔子认为,不同人各有所长,像孟公绰这样的人,适合在赵国、魏国这样的大国中担任家臣,但不适合在滕、薛这样的小国里担任大夫。曹操认为,不要奢望找到没有任何缺点的人才,否则,哪怕是齐桓公任用的管仲也是不完美的。曹操认为,人才选拔要关注人才的优点,要注意发现像姜太公这样的人,哪怕是像秦汉之际的陈平那样,与嫂子通奸,大量收受贿赂,只要有才能,也应该“明扬仄陋”,加以任用。

从这段话中可以看到,三国时期,我国人才选拔标准开始脱离儒家思想的束缚,更关注个人才能,倾向于唯“才”是举,个人道德品行的重要性开始降低。根据这一人才选拔的新取向,一个人即使不再遵规守矩学习儒家经典,也能成为“人才”。在这种情况下,魏晋时期的很多家庭便不再像汉代那样要求孩子必须学习儒家经典,而是更关注言语表达、临场应变、立身处世等能力,这在历史文献中的表现便是魏晋时期“早慧”儿童的能力也变得多样化起来。

可能正是在这种思潮之下,南北朝时期,颜之推在家庭教育著作《颜氏家训》中说:“人生小幼,精神专利,长成以后,思虑散逸,故须早教,勿失机也。”[13]“及早”对儿童开展教育再次成为当时家长们关注的重要话题,也开始为很多家长所认可,关于“早慧”的记载也多了起来。

三、唐五代时期对“神童”的制度设计及影响

隋唐时期,人才选拔制度出现了一些改革,开始实行通过科举考试选拔人才的制度,这是现代意义上世界各国考试制度的源头。东汉时期的“童子郎”制度经改革后也进入科举体系。作为科举考试的一部分,唐宋时期,我国多次断断续续举行过“童子科”(或称“童子试”“神童试”“神童举”等),即面向较低年龄段儿童举行的科举考试,影响了当时的家庭教育。

据《新唐书》记载,唐太宗贞观(627~649)年间,有一位名叫员半千的人,“客晋州,州举童子,房玄龄异之,对诏高第,已能讲《易》《老子》”[14]。这处记载提到“州举童子”,说明当时州一级行政单位已经可以举行面向“童子”(即儿童)的选拔考试。“对诏”说明是在中央朝廷参加的考试,“高第”说明考试是有排名的。关于唐代“童子科”,这是较早的记载。《新唐书》记载:“凡童子科,十岁以下,能通一经及《孝经》《论语》,卷诵文十,通者予官;通七,予出身。”[15]即“童子科”是面向10岁以下儿童举行的,参加“童子科”的考生至少需要熟悉儒家“五经”中的一种,以及《孝经》《论语》这两种当时较为流行的启蒙教育读物,能背诵10篇,授予官职;能背诵7篇,授予“出身”,即免除各项赋役,获得做官资质。

在这项制度的影响下,唐代出现了一批有学习天赋的“神童”。杨炯是“初唐四杰”之一,曾创作了很多优秀的文学作品,其创作《浑天赋》提及,唐高宗显庆六年(661年),杨炯考中“神童试”,“(炯)时年十一,待制弘文馆”[16]。另外,《新唐书》还记载,诗人李白“十岁通《诗》《书》”[17],李峤“十五通五经”[18],高郢“九岁通《春秋》,能属文”[19]。《旧唐书》记载,刘晏“年七岁,举神童,授秘书省正字”[20]等(南宋时期编写的启蒙读物《三字经》中提及“唐刘晏,方七岁,举神童,作正字”,所说正是此事)。在唐代“童子科”的影响下,不少儿童在较低年龄段就获得了超过一般儿童的学习水平。在各类文献中,“正史”的记载可靠性相对较高,上述记载显示,这一时期历史典籍中关于“神童”的记载较多。

根据一些零散的记载,唐宋时期,朝廷对于是否要举行面向未满10岁儿童的“童子科”考试的态度一直是犹豫的,因为不少人曾提出过反对意见,所以唐宋几百年时间里,“童子科”考试时断时续。其中,五代时期后晋天福五年(940年),负责科举考试事务的礼部侍郎张允提出:

“童子每当就试,止在念书,背经则虽似精详,对卷则不能读诵。及名成贡院,身返故乡,但克日以取官,更无心而习业,滥蠲徭役,虚占官名。”[21]

张允认为,参加“童子科”的儿童,往往只知道死记硬背,没有理解书中的内容,即使考中了“童子科”的优秀儿童,最终目的也只是为了做官。随后,“童子科”停办。几年后,后晋开运二年(945年),后晋朝廷又认为,“童子科”是“前代所设,盖期取士,良谓通规”[22],“童子试”又重新开启。

五代时期后周世宗显德二年(955年)五月,当时负责科举考试事务的礼部侍郎窦仪的一次发言代表了唐宋时期对“童子科”的一些思考和认识:

“今之童子,比号神童。既幼稚之年,禀神异之性,语言辨慧,精采英奇,出于自然,有则可举。窃闻近日,实异于斯。抑嬉戏之心,教念诵之语,断其日月,委以师资。限隔而游思不容,仆跌而痛楚多及。孩童之意,本未有知,父母之情,恐或不忍。”[23]

窦仪认为,部分儿童学习能力超过了一般儿童,确实是“神童”,但对于“神童”的培养,应该尊重其发育的自然过程,不能人为加以限定,尤其不能压制儿童时期游戏娱乐的自然需要,不能依靠体罚来敦促儿童学习。

实际上,我国一直有關于“早慧”的反思。战国时期思想家孟子就讲过“揠苗助长”的故事。西汉时期的著作《淮南子》中说:“长大早知而不寿。”[24]到了唐代,名医孙思邈在《千金翼方》中关于儿童部分的结尾这样说:

“儿三岁以上,十岁以下,视其性气高下,即可知其夭寿大略。儿小时识悟通敏过人者,多夭,大则项托、颜回之流是也。小儿骨法成就,威仪回转迟舒,稍费人精神雕琢者,寿。其预知人意,回旋敏速者,亦夭,即杨修、孔融之徒是也。”[25]

总的来看,进入唐代之后,对“早慧”儿童及其相关考试制度开始有较为深刻的反思,不同人分别从社会制度、医学、教育等视角出发,仍有不同看法,有人认同“早慧”的价值,有人否定“早慧”的价值。

四、难度加大的宋代“童子科”带来的变化

宋代之后,“童子科”仍处于时办时停的状态,总体上十分谨慎,但北宋时期与南宋时期有明显差异。《宋史·选举志》记载:

“凡童子十五岁以下,能通经作赋,州升诸朝,而天子亲试之。其命官、免举无常格。真宗景德二年(1005年),抚州晏殊、大名府姜盖始以童子召试诗赋,赐殊进士出身,盖同学究出身。寻复召殊试赋、论,帝嘉其敏赡,授秘书正字。后或罢或复。自仁宗即位,至(宋徽宗)大观(1107~1110年)末,赐出身者仅二十人。”[26]

从《宋史》的记载来看,北宋时期,我国政府对于举办“童子科”是十分谨慎的,100多年间,只有二十多位儿童被“童子科”录取。从历史文献来看,宋代“童子科”录取的儿童中有不少人成为历史名人。《宋史·选举志》记载:

“本朝童子,以文称者,杨亿、宋绶、晏殊、李淑,后皆为贤宰相、名侍从。今郡国举贤,问其能,不过记诵,宜稍艰其选……

(南宋)宁宗嘉定十四年(1221年),命岁取三人,期以季春集阙下。先试于国子监,而中书复试之,为永制焉。

理宗(1224~1264年在任)后罢此科,须卓绝能文者,许诸郡荐举。”[27]

北宋时期,“童子科”只录取二十多人,其中杨亿、宋绶、晏殊、李淑四人长大后成为宰相,李淑为宋真宗时期的宰相。《宋史》对“童子科”录取人数的记载可能相对保守。有文献对宋代童子科做了一些总结:

“淳化二年(991年)十月十日,赐泰州童子谭子卿出身。雍熙(984~987年)得杨亿,咸平(998~1003年)得宋绶,景德(1004~1007年)得晏殊,祥符(1008~1016年)得李淑。

自淳化(990~994)至嘉祐三年(1058)二十七人。仁宗(1023~1063年在任)时,童赐出身者凡十人。

宝元元年(1038年)六月戊寅,罢天下举念书童子。

元丰七年(1084年)四月,赐饶州(今属江西省上饶市)童子朱天锡五经出身。至政和四年(1114年),赐出身者七人。

绍兴七年(1137年)五月,赐处州童周智出身。高宗(1127~1162年在任)时,童子求试者三十六人,授官者五人。乾道八年(1172年)二月、淳熙二年(1175年)十一月吕嗣兴、王克勤(克勤秘书省读书)赐童子出身。孝宗(1162~1189年在任)朝,童子求试者七十四人,而命官者七人。”[28]

可以看到,南宋时期“童子科”比北宋时期录取的人多,到了南宋晚期,童子科成为一种固定的制度,每年录取3人。但自宋真宗之后200多年时间里,直到南宋灭亡,宋代“童子科”录取的儿童再未有成为宰相的人。“童子科”录取时,大部分儿童都是名震一时的“神童”,但这些儿童长大之后都成为普通人,没有再像儿时那样发挥出超出一般人的能力。北宋时期王安石写的《伤仲永》可能正是当时人对这些“神童”的普遍认识,先天的“神童”仍需要后天教育来培育、爱护。如果缺乏后天作用,“神童”本身往往无法有所成就。

元代之后,科举制度一直存在,科举考试一直举行,但“童子科”却基本消失了。可能是在南宋时期,我国各地对于“童子科”已经不再那么认可。在王安石《伤仲永》中描述的情况之外,南宋时期的一些文献也能更具体地说明当时人对于“童子科”以及“早慧”儿童的认识。兹举一例,上文王应麟编写的《玉海》中提及,北宋元丰七年(1084年)四月,饶州儿童朱天锡考中了“童子科”。朱天锡的经历在饶州当地引起了轰动。据南宋时期叶梦得《避署录话》中的记载:

“饶州自元丰末,朱天锡以神童得官,俚俗争慕之。小儿不问如何,粗能念书,自五、六岁,即以次教之五经,以竹篮坐之木杪,绝其视听。教者预为价,终一经,偿钱若干,昼夜苦之。中间此科久废,政和(1111~1118年)后稍复,于是亦有偶中者。流俗因言饶州出神童,然儿非其质,苦之以至死者,盖多于中也。”[29]

饶州一带的家长们看到朱天锡考中了“童子科”,有了前途,于是纷纷让自己的孩子刻苦读书。有的家长制作了一个竹篮,把竹篮吊在树梢上,让五六岁的孩子终日坐在竹篮里,以免周围的环境影响到孩子读书。在这种情况下,辅导功课的老师们也坐地起价,提高辅导费用,甚至按书收费,教一本书可得多少钱。叶梦得认为,这一切最后只能以儿童受折磨为终点。叶梦得表示,社会上虽然流传着饶州多神童的言论,但实际上,因受折磨而死的儿童远多于考中“童子科”的儿童。

为什么参加“童子科”考试的儿童会如此受苦,甚至被折磨致死呢?从文献来看,宋代“童子科”与唐代“童子科”相比,难度提高了不少。唐代时期,“童子科”出现不久,知道的家长不多,参加“童子科”考试的儿童也不多,所以“童子科”的考试内容相对来说不算难,只要能背诵四书五经中的10篇就算达到要求了。到了宋代,知道“童子科”的家长多了起来,“童子科”考试的难度也水涨船高。据《宋史·选举志》记载:

“(太平兴国)八年(983年),始分为三等:凡全诵《六经》《孝经》《语》《孟》及能文,如《六经》义三道,《语》《孟》义各一道,或赋一道、诗一首为上等,与推恩;诵书外能通一经,为中等,免文解两次;止能诵《六经》《语》《孟》为下等,免文解一次。覆試不合格者,与赐帛。”[30]

宋代的“童子科”考试将考生分为四等,只有进入第一等才算真正考中。第一等的要求是:能全文背诵儒家“六经”,以及《孝经》《论语》《孟子》,同时还要能根据题目要求写出应试的文章,其中关于“六经”的3篇,关于《论语》的1篇,关于《孟子》的1篇。如果达不到这样的要求,只能背诵,只能写出1篇文章,则属于第二等,不会被录取,但可以“免文解”2次,即免除地方考试2次,直接参加中央朝廷的省试。如果只能背诵,不能写文章,则属于第三等,可以“免文解”1次。第四等为不合格,没有任何优待。

从现实来看,宋代“童子科”考试的内容对于一个十来岁的儿童来说难度过高。如果当代一个儿童在十来岁的年龄就要承受如此高难度的学习、训练,必然会出现各种问题。古代的儿童并不比当代儿童更聪明,宋代参加“童子科”考试的儿童承受着这样大的压力,自然会有问题出现。宋代有人在文章中这样说:“予比岁每见童子,大抵神气憔恍,肤血不充,往往后日成就缺如也”。[31]

在这样的现实情况下,参加“童子科”的负面效应越来越明显。与此同时,自元代之后,理学思想的传播,传统儒家伦理开始被更多人接受,教育思潮开始出现了反转,以“聪明伶俐”为追求的教育目标被以“刚毅木讷”为追求的教育目标所取代。元明清时期,我国各地开始流传这样的说法:“早慧”的儿童容易早夭。元代儒家学者吴澄在《题习是病中所书字后》中说:“人言早慧者不寿,岂其然乎?颜子贤而夭,李贺才而夭,一艺绝人而亦不能久于世,何哉?”[32]明代思想家刘基在《拟连珠六十八首》中说:“盖闻冬华之木春不必实,早慧之子,年不必寿。故良工铸金,忌其踊冶,智士怀材,贵乎藏秀。”[33]吴澄、刘基分别是元代、明代最优秀的思想家之一,他们的看法代表了当时社会思潮的重要方向。从这些文献中可以看到,明清时期的人们对于“早慧”的认识与汉魏南北朝时期相比,有了明显变化。

五、小结

在不同的历史发展时期,“早慧”儿童一直存在。对国家来说,对有一定天赋的人才早发现、早培养,是社会发展的需要;对家庭来说,“让孩子赢在起跑线上”是一种美好的期盼。那到底该如何看待“早慧”儿童现象?在长期的历史发展过程中,中国古人经历了不同的探索,先是积极肯定“早慧”儿童现实的价值,之后又开始对“早慧”的价值存疑。

从历史记录的变化来看:自东汉到宋代近1 000年时间里,是我国关于“早慧”儿童或“神童”记载较为丰富的时期;自南宋后期到清代的近1 000年时间里,我国关于“早慧”儿童或“神童”的记载较少。汉代之前,我国存留的关于儿童的文献较少,宋代及之后,“神童”的记载虽然也不断出现,但总的来看已经渐渐变少。实际上,宋代之后的历史文献数量庞大,宋代之后的“早慧”儿童虽然也偶尔出现在历史文献中,但不再像魏晋南北朝时期那样在历史上被广泛传播。宋代之后即使有个别“早慧”儿童出现,大部分也是默默无闻,最终消失在历史视野之中。

历史记录的变化并不完全等同于史实的变化,但可以在一定程度上反映出我国古代家庭教育目标的变化:汉代至宋代,家长们对于“早慧”将信将疑,但受到人才选拔制度的影响,部分家长较为热衷于培养“早慧”儿童,因此“早慧”儿童的历史记录较多;自元代之后,家长们普遍不再认可“早慧”的价值,而是以追求老成持重、厚积薄发为主流,“敦厚”“老实”成为主要教育目标,因此“早慧”儿童的历史记录较少。

从儿童成长的角度来说,古人在不同历史时期的看法、做法未必可以简单地用“正确”“错误”“迷信”“庸俗”这样的标准来评判。从较大尺度的历史范围来看,这种历史性变化的出现与我国不同时期社会思潮、人才选拔制度有密切关系。东汉时期,我国开始了“童子郎”选拔制度,刺激了一部分家庭开始关注儿童的“早慧”或及早培养。到了宋代,“童子科”的难度变大,备考“童子科”对儿童成长的积极作用不那么明显,反而开始有了很大副作用,越来越多人开始反思“早慧”及是否要对儿童过早培养。此后,科举考试中的“童子科”不再进行,而“早慧”也不再成为中国家庭教育追求的价值目标,反而被认为是“果树在冬天开花”的不健康现象。

在过去近2 000年的历史发展过程中,我国家庭教育目标经历了面向不同方向的探索,既有对良好记忆能力、学习能力的热衷,又有对语言能力、应变能力的肯定,也有对应试教育的疯狂追求;曾肯定过要“及早”教育,越早越好,也曾对聪慧过人的儿童表达过谨慎的姿态,甚至曾建立起“早慧”容易“早夭”的文化认知。当然,即使在同一时期,也有不同看法。这些不同的认识留下了一些经验,也曾铸就过一些历史教训,是历史的一部分,也是中国家庭教育文化的重要组成部分。从历史的经验来看,每个时期都有“早慧”儿童,如发现及时,教育得当,会成为全社会的“财富”,也是时代的荣耀,这在历史上有过不少成功的案例;从历史的教训来看,针对“早慧”儿童的辨别、选拔培养是一个难题,需要有与不同特点的儿童相适应的教育机制,而操作不当,不仅会毁了儿童的童年生活,也是社会发展的重大损失,这在历史上也有过不少例证。

在当代社会,无数家长也在为儿童教育问题感到困惑,到底要不要“及早”对孩子开展高强度的训练,孩子们在“起跑线”阶段是不是就要胜人一筹?尽管不断有人提出,父母要给孩子提供一个温暖的、稳定的家庭教育环境,不要让孩子过早接受高强度学习和训练,尤其不能超出孩子能力,但许多家长的焦虑却从高考一路下沉到小学,以至于幼儿园。对于一些家长来说,“赢在起跑线上”已经成为一种文化心理。与此同时,也有人认为,教育不是“百米冲刺”,而是贯穿整个人生的“马拉松”,“赢在起跑线上”对人生的意义没有那么大。

对于这些问题和不同说法,当代可以通过实证研究从儿童未来发展的结果寻找答案,也可以从过去“早慧”儿童的历史经验和教训中寻找答案。从某种意义上说,当代低年龄阶段家庭教育焦虑问题与中国古代的“早慧”文化有着千丝万缕的联系。从古人关于“早慧”儿童的历史记录和思考中可以看到,家庭教育中的许多问题是千百年来长期存在的,每一个历史时期的人都面临着类似的问题。不同历史时期的人可能有不同的价值取向,针对同一问题做了符合该历史时期社会价值倾向的某种选择,但这些问题一直没有出现过立竿见影的“灵丹妙药”,而有的研究也无法向家长们提供可以解决一切问题的“锦囊妙计”。这意味着,许多家庭教育中的重要问题不只是现实问题,也是历史问题、文化问题,是长期以来传统家庭教育文化思潮的变迁和历史问题积累之下的问题。对于当代广大家长来说,从更大的时间段看待家庭教育,站在更为广阔的历史视野审视儿童的培养目标,其中一些令人纠结的问题可能会变得清晰许多。

【参考文献】

[1] 崔建华.秦汉社会对早慧现象的认知[J].社会科学战线,2014(11):68-77.

[2][4][5][6][南朝宋]范晔.后汉书[M].北京:中华书局, 1965:2261,2021,1885,2039.

[3][10][11][南朝宋]劉义庆著,[南朝梁]刘孝标注.世说新语笺疏[M].北京:中华书局,2007:66,690-699,694.

[7][三国]诸葛亮.诸葛亮集[M].北京:中华书局,1960:49.

[8][12][晋]陈寿.三国志[M].北京:中华书局, 1982: 932, 31.

[9][清]刘体仁.读通鉴札记[M].卷四,民国石印本:21.

[13][北齐]颜之推.颜氏家训集解[M].北京:中华书局, 1993:172.

[14][15][17][18][19][宋]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975:4161,1162,5726,4367,5070.

[16][唐]杨炯.杨炯集笺注[M].北京:中华书局,2016:1.

[20] [后晋]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:3511.

[21][22][宋]薛居正.旧五代史[M].北京:中华书局,1976: 1979,1980.

[23][清]徐松.登科记考[M].北京:中华书局,1984:1015-1016.

[24] [汉]刘安.淮南子集释[M].何宁集释,北京:中华书局.1998:352.

[25][唐]孙思邈.备急千金要方[M].卷五上,清光绪四年影刻北宋本:6.

[26][27] [30] [元]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1985: 3653.

[28][元]马端临.文献通考[M].北京:中华书局,2011: 1020-1021.

[29][宋]叶梦得. 避暑录话[M] //全宋笔记:第二编.郑州:大象出版社, 2019:52.

[31]曾枣庄,刘琳主编.全宋文[M].第297册,上海:上海辞书出版社,合肥:安徽教育出版社,2006:365.

[32]李修生主编.全元文[M].卷四九一,南京:江苏古籍出版社,1998:526.

[33][明]刘基.刘伯温集[M].杭州:浙江古籍出版社,2011: 260.

Historical Records of “Precocious” Children in Ancient China and Changes in Family Education Trends

WANG Ligang

Abstract: According to historical records, the status of “Precocious” children in ancient China underwent cycles of change. From the Eastern Han Dynasty to the Song Dynasty – a period spanning nearly a thousand years – talent selection for younger children existed intermittently, and records of “Precocious” children are abundant. During the Eastern Han Dynasty, such records were influenced by Confucianism, which was more concerned with the learning ability of precocious children; during the Northern and Southern Dynasties, Confucianism was no longer the dominant ideology, and the records of “Precocious” children also placed emphasis on their social abilities. From the late Southern Song Dynasty to the Qing Dynasty – another thousand years – it gradually became less common to hold imperial examinations for younger children, and thus there were fewer records of “Precocious” children, and the concept of being “Precocious” was no longer advocated by mainstream society. During this process, the educational goal of “smartness and intelligence” was replaced by “maturity and prudence”, and “Precocious” as an educational culture gradually disappeared. Historical records indicate that there were successful experiences of providing “Precocious” children with a “precocious education”; however these successful examples represent a very small proportion of attempts at precocious education. It is a difficult problem to identify, select and cultivate “Precocious” children, which, if not done properly, will not only ruin childhood for the children in question, but also lead to a major loss to the development of the society.

Keywords: Precocity; Child Prodigy; Children; Education; Boy’s Imperial Examination

(責任编辑:李 宇)

收稿日期:2023-02-10