关系主义视域下的母职实践研究

摘要:本文借鉴关系主义视角,从动静相容的整合视角出发,在家庭生活中理解母职的话语与实践。初为人母的身体体验是难受的,但对母职的认可会使母亲感到欣喜。在夫、妻、子的家庭三角中,母职一方面使夫妻关系呈现合作及冲突两种模式,另一方面合理化了母亲重视责任抑或陪伴的选择。面对隔代抚育,共居、同城、异地的空间形态使母职在时空、名实、职能等维度做出分割,“大家庭”中的权威—服从关系也会影响母职实践。无论独立母职还是合作母职,理解母职需要重视其关系属性,强调母职的流动、建构与发展。

关键词:母职 关系主义 家庭轴线

作者简介:刘洁/太原科技大学人文社科学院讲师(太原 030024)

今天提起“母职”(motherhood),我们已不再陌生于诸如“密集母职”“母职惩罚”等学术概念,然而要想准确地理解母职,并不能仅依赖于一个术语、若干指标和几段故事。作为社会建构的产物,母职的内涵不同于母性(maternal instinct),它认定大多数女性在初为人母时是准备不足的(ill-prepared),故而需要社会化的干预,这是一个在结构性约束下由行动者能动展开的复杂且动态的过程,需要我们细致地还原并探索母亲们在日常生活中的情感表达和行为模式。基于此,本文尝试引入关系主义的视角作为理解母职的新路径。关系主义强调事实的流动、嵌入性和多重可能,如果说既往的母职研究属于重释行动的二阶构造,那么将关系主义视角引入母职研究就是一种还原母职原本样貌即一阶构造的探索。

一、文献综述及研究介绍

(一)母职研究:从动静分离到相容相合

现代的母职概念是19至20世纪生物学和心理学的产物,母职被认为是特定时空语境中性别化关系和社会性制度互动的一系列结果。[1]母职既带给女性以压迫性体验,也是女性获得自我认同和解放的力量。[2]回溯既有母职研究,可以从静和动两个角度来剖析,前者涉及“是什么”的静态议题,后者涉及“怎么样”的动态议题。

母职的类型学研究将母职划分为经验与制度、生物性与社会性、文化建构与日常生活、“务实”与“理想主义”、密集母职与延展母职等意涵,关注母职在系统和生活世界领域的展演。母职的动态议题主要从历史性、交叉性和个体化三方面讨论母职的变迁及其带给女性的独特经验。

既有研究依照不同的偏好将母职“塞”入不同的视域,但事实所需则是在动静相宜、人己对话中,观照母职的日常实践并捕捉其特征和机制,关系主义视角恰为我们提供了这样的路径。为克服主体与客体二元对立的认识困境、整合整体主义与个体主义的不同旨趣,关系主义主张社会个体是一个关系现象,独特的个体是特定社会关系的集束,强调“从关系出发来思考一切社会历史现象,从关系中寻找对社会历史现象的解释”[3],从而实现了对现实的还原与细究。处在压缩的现代化进程中,家庭对个体而言是重要的风险兜底机制,亦是理解特定时空组合中的母职话语和实践所绕不开的场景。本文拟在关系主义视角的启发下,从家庭这一场域出发,考察女性在错综复杂的家庭关系网络中是如何扮演母亲角色的。

从传统的宗法人伦到新旧杂糅的马赛克家庭主义[4],中国的家庭关系始终存在多条轴线并存与互构的可能,母职亦无出其外。在家庭的关系网络中,成员间的分工模式和权力格局变动不居,母职建构成为失衡与平衡的博弈。身处一条条家庭轴线,母职实践好似细慢思量地走钢丝,也如同你来我往地打太极,意蕴丰富而类型多元的母职叙事由家庭成员共同编织而成。

(二)研究说明

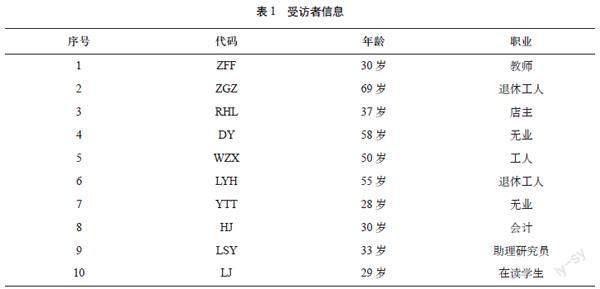

为探究家庭生活中的母职话语及实践,本研究采取半结构式访谈方法,对由滚雪球抽样接触到的10位已为人母的女性进行调查。受访者的年龄涵盖了老中青三代,有助于获取对母职的历时性知识;受访者的角色囊括了家庭内外,有助于完善对母职的共时性理解。研究地点位于我国中部某市,研究时间为2020年8月至9月和2021年2月至3月。受访者信息详见表1。

二、母職的身体体验:“痛并快乐着”

身体叙事被视为了解主体意向和解剖现实建构的合理路径。调查发现,母职向自然的身体体验赋予了社会认同,身体首先被释义为与母职相关的符号,进而会引发母亲角色的特定情感。

怀孕时的躯体反应是女性接触母职的开始,孕妇的身体记忆首先是难受而痛苦的:“刚开始就是不能闻味儿,一闻就想吐”,“我那会儿吐得特别严重,六个多月了还在吐,吃什么吐什么,血糖也高,医生不让吃白面、大米,每天只能吃粗粮,水果也只能吃西红柿和黄瓜,就想赶紧生出来就好了,就解脱了”。但在母性思维(maternal thinking)的作用下,躯体体验是母子联结的呈现,身体的疼痛意味着对母亲身份的确认。面对妊娠反应,准妈妈感动且期待,表面的不适之下是对一个跃动的小生命即将出生的欣喜之情,“觉得要当妈妈了”,“每个月去医院检查都心惊胆战的,生怕有什么不好的情况”,“肚子里一动就特别开心,觉得特别神奇”;到月子期,新妈妈涨奶时的担忧不在自身,“就是希望自己快点儿好起来,好照顾孩子”。为了更好地照料孩子,身体的困扰因为母亲角色而转译为愉快和甘愿的体验。母职为女性受苦的身体提供了道德资本,使负面的生理经验与积极的情感体验相合。

诚如布迪厄所言,身体的奥秘就在于它有助于加强个体与既定的社会秩序存在契合关系的信念。[5]在母职文化中,母亲对身体的觉知取决于并加强了母亲与孩子的关联。

三、夫、妻、子三角关系中的母职

(一)夫妻关系:合作抑或冲突

通常情况下,家庭是母职发生的空间起点,母职是家庭关系延续的一种保障,孩子作为夫、妻、子三角的支点增加了家庭凝聚力,让“家”的内涵更完满。有了孩子后,母亲会“更珍惜三个人组成一个家庭,就是怎么才能把孩子抚养好,这是我们现在操心的”,“我觉得组成一个家庭不容易,就更在乎一点”。

伴随家庭生活的延展,母职操演也会影响夫妻关系的发展,因为夫妻关系的另一面便是父母关系,为人父母者如何协调彼此角色的现实张力及可能困境,会影响夫妻关系的和睦与否。调查发现,在母职的作用下,夫妻关系表现出了合作与冲突两种模式。一方面,在以孩子为中心的家庭生活中,抚育不易的现实会促进夫妻间的理解,如“带孩子挺不容易,我下班回家很累了,还要做饭管孩子,孩子爸爸也要在外挣钱,都在为这个家付出”。

小H婚后没有立马要孩子,她坦言想过几年“自由生活”,与丈夫的婚姻“说不上好,也说不上坏,反正偶尔也会为一些家庭琐事拌嘴”。意外怀孕后,小H诞下一女,女儿的出生增进了夫妻俩的共情和共鸣,小H说丈夫很有责任心,为了多挣钱,申请去了外地工作,几乎每天晚上都会和她们母女俩视频聊天。小H表示:“当了母亲后,思虑会更多地放在孩子身上,如果夫妻俩在这一点上‘合拍’,就可能减少很多矛盾。” (个案编号:HJ210213)

概言之,夫妻合作的育儿模式并没有对“母职”进行简单、粗暴、狭隘的理解,而是将之看作为了夫妻平等合作的实践。

另一方面,不同的教养理念和方式也会引发夫妻间的龃龉,特别是当丈夫“什么也不操心”,使女性陷入“丧偶式育儿”困境时:“妈妈在和孩子玩耍的时候,爸爸在打游戏;妈妈在哄孩子的时候,爸爸在逛论坛;孩子睡觉的时候,妈妈在做家务;当妈妈累了想休息一会儿,让爸爸带孩子的时候,爸爸却说:我要工作!‘丧偶式育儿’最明显的表现就是:明明有老公,却活得像个单亲妈妈。”[6]家庭作为一个有机体,通常只有当不同的成员扮演各自的角色并相互配合得当时,才能满足彼此需要并增强家庭认同感,反之就会陷入困顿。

两性对立的育儿模式往往与“男主外,女主内”的传统性别分工观念有关,视“母职”为女性的天然义务,不利于家庭教育的合理開展。

(二)亲子关系:“吃苦”还是“陪伴”

在亲子关系层面,虽然母亲会面临自我—他人的冲突,但无论如何取舍,妈妈们通常会依据自己所理解的母职认同来合理化其实践,同时也减轻了纠结和不安。

一方面,母职对女性意味着两套相互关联的阐释框架:一是自然之义务,“结了婚,生了孩子,最多的是责任,自然而然地也就为了家庭和孩子去付出了,因为我不努力,孩子就要受委屈,只有我多为家里考虑,孩子的生活才会更好,父母才会更放心”。作为母亲,付出的责任超越了自私的自由,“我肯定也想要自由自在地生活,但更多的是责任,我‘自由’了,家里就会乱成一团,孩子的生活肯定没有保障”;二是情感之满足,“苦”伴随着对母亲身份和体验的“乐”,“虽然每天都特别累,但是特别开心,母亲这个角色特别辛苦,我有时候想宁愿多打几份工也不愿意看一个孩子,但是亲情和乐在其中的感受是谁都代替不了的”,“有时候我们常说孩子离不开我们,其实是我们离不开孩子,现在我的感受就是只要孩子开心、健康快乐成长就好,我自己多吃点苦都无所谓”。

另一方面,除“吃苦”的事实外,“陪伴”是妈妈们对母职的又一重解释。类似“成长只有一次”“童年不能重来”的论调强调子女之于家长的意义,这套“发现儿童”的话语体系“赋予父母神圣任务,要打造快乐、安全、丰富的童年经验,为孩子的幸福人生奠定良好地基”[7]。同样,在母职规范中,孩子中心的观念引发了母亲对“错过”和“遗憾”的忧心,“孩子的童年就那么几年,错过了就永远错过了”,“我不想给自己留遗憾”,“为了孩子把工作也辞了,当时确实有不甘心,但我一点都不后悔,最起码我一天天看着她在长大,参与了她的每一天”。

此外,母职是双向而动态的关系,母亲引导孩子成长,孩子也在促使妈妈“成为”母亲,“我也是第一次当妈,也会有情绪低落的时候,也有做错事情的时候,做错了也会给孩子道歉,给孩子做一个有担当的好榜样。我也在努力学习怎样当一个合格的母亲”。

现实中的母亲常会踟蹰于公私之间,她们在化解(选择)工作还是家庭的母职悖论时,形成了角色重构法和事件定序法两种策略。角色重构法将母亲定义为女性的核心角色,因为母职悖论暗含的前提是事业与抚育同等重要,如果家庭的砝码加重,那么母亲便可以避免两种对等期待的张力及其带来的纠结,“我不觉得生下孩子会影响我的正常生活,因为女人,毕竟到了一定年龄还是要经历这个过程。我觉得做母亲都应该享受这个过程,有开心,也有烦恼”。事件定序法是通过把工作和抚育安置在生命历程的不同阶段,由于每一阶段要处理的核心议题各异,母亲的应对方式和满足来源也不同,“当孩子放假的时候,去单位来回跑会特别辛苦,家里面所有人都劝我,最后我选择了照顾孩子。因为我觉得孩子的童年很重要,小时候我陪伴他,等他再长大一点,我可以去上班,因为孩子的童年是有限的”,“等她长大了我可以有自己的生活”。

四、“大家庭”中的母职:以隔代抚育为例

(一)三种空间形态

当母职的履行牵涉到老辈人,母亲会在委托—代理关系中展开母职的认同和实践,这是一个博弈与权衡的过程。这部分将依据隔代抚养的三种空间类型——共居、同城和异地,探究在时空、名实和职能等维度所进行的母职分割形态。

1.共居:母职的时空分割

选择共居模式的家庭中,年轻母亲的工作节奏无法契合幼儿的生活习惯,隔代抚幼是她们无奈而必然的选择:“无奈”是因为母亲并不认可祖辈的养育方式,“毕竟长辈年纪也放那儿了,只能管点儿吃喝拉撒”;“必然”是由于“上班没有办法”,而“雇人又不太放心”。

芳芳的儿子尚年幼,她认为老人的溺爱是不合理、不健康的:“我爸简直无法沟通。你说小孩儿摔了,站起来不就行了吗?男子汉,勇敢点,摔了就摔了嘛,怎么可能不磕着、碰着?正常不就是这样?他本来没哭,我爸一说我,‘啊,你站他跟前不知道把他拽起来’,他反而哇哇地哭。咱小时候不也是成天摔?教育方式太不一样了。”笔者调查时在芳芳家吃午饭,孩子不吃饭而要“喝奶奶”“要抱抱”,芳芳说“不想吃别吃了,一会儿饿了可不给你饭”,姥姥则忙抱起外孙,笑眯眯地说“真服了你了,一天不吃饭,就喝奶呀”。这般两代人的“战争”总以孩子妈妈的“失败”而告终:“你根本强硬不过他们,根本战胜不了人家。”这里的“人家”表示一种有距离的态度。因此,芳芳选择以退出“人家”的特定时空来确保她对母职的开展:“现在我就不管。因为你管上半天没用,你这儿还没管呢,就先被老人劈头盖脸骂一顿。” (个案编号:ZFF200811)

与一些家庭通过祖辈放权来维持两代人的和谐相处不同,在芳芳的案例中,隔代抚幼是通过母亲的弃权和祖辈的争权而实现的。“较量”中的母职实践与时空的社会定位有关,面对共同抚幼时两代人的龃龉,母亲通过在空间(自己家还是父母家)和时间(当下还是未来)的维度上分割母职,消解了与父辈的冲突。

2.同城:母职的名实分割

张奶奶的孙子正上小学,儿子在建筑公司工作,儿媳是酒店领班。每天清晨,儿子开车把孩子送到张奶奶家,孩子上楼匆匆吃过饭,再由七十多岁的爷爷送到学校。儿子之所以不把孩子直接送到学校,是因为“小学门口容易堵车,堵了他上班就迟到了”。中午和下午放学时,孙子先由爷爷接回家,晚上再等爸爸下班后接回自己家。周一到周五,每天如是,十分“折腾”。父母的缺位导致孩子的班主任老师只见过他的爷爷,而未见过其父母。

生活中的琐事纷争不断,张奶奶也经常与儿子儿媳吵架,“气得浑身是病”,她表示“他们就是再生下个金子,我也不给他们看了”。在张奶奶看来,儿媳又懒事又多,“带个孩子也带不了”,“没有大人帮她可咋办呀”。但抱怨过后,张奶奶的一句“唉,能管几年管几年吧”,透露出老人的无可奈何。(个案编号:ZGZ210221)

张奶奶的儿媳看似消极的育儿行为是否说明她对母职的松懈呢?恰恰相反,年轻妈妈把抚育的义务转嫁于老人,而把教养的权力牢牢据为己有,她表示“我是孩子妈,什么还不是我说了算?”。这意味着,张奶奶的儿媳将母职的名实拆解开来,“妈”的名号确保了她对母亲地位的占有,即使她作为“妈”的实践是缺位的。母职神话强调母亲无可取代的重要性,张奶奶说的“给她看(孩子)”体现出她对儿媳那无可动摇的先赋角色和育儿权威的认同。

通过在名(决定性的地位)与实(日常性的付出)之间分割母职,张奶奶的儿媳获得了独特的母职认同并据此形成其母职实践。“恩往下流”的亲子关系延续到母职中,名实的分离源自而且会进一步加剧代际交换的失衡。

3.异地:母职的职能分割

生育女儿前,小娜和丈夫均在西藏工作:丈夫是公务员,小娜经营一家商店。怀孕后为了胎儿健康,小娜回到家乡养胎。女儿出生后被发现患有血管瘤,小娜遂带着孩子在省城的医院治病,为方便照顾幼儿,母女俩不再返回郊区的娘家,而在城内的姨妈家住了下来。女儿病愈后,小娜既未把孩子送到姥姥姥爷家或爷爷奶奶家,也没有将女儿带到西部,而是将幼儿托给姨妈照看,她则返回西藏继续做生意,每年空余出一两个月住在姨妈家照看孩子。在异地的抚育模式中,面对长时间被拆散和遥远的空间分离,小娜总以宠溺作为对女儿的补偿。(个案编号:RHL200822)

为什么小娜没有选择父母或公婆,而是由姨妈来照看女儿呢?小娜解释道,一个原因在于“数”以及重男轻女的习俗,她的婆家和娘家都需要照看各自儿子的两个孙子,另一个原因在于“质”以及祖辈的文化素养,住在城市并相对年轻的姨妈的育兒方式更贴合小娜的认知。

面对异地抚幼的母职模式,小娜给出了两个理由来合理化她的母职构筑。其一是“给她最好的”,即小娜是为给予女儿以自己能力范围内的“最好”而外出:“孩子现在花销多大啊,肯定要去挣钱,你看现在年轻人哪有在家歇着的。现在带一个孩子特别不容易,趁孩子还小,我还能出去上几年班,自己做个买卖,然后一年肯定回来看她几次”;其二是“老人也轻松”,小娜认为孩子上了幼儿园后,姨妈的照料负荷并不太重,“早上送幼儿园,晚上接回来。基本上不用做什么,只用晚上教教作业”。

选择异地抚幼的小娜对母职在职能维度上做出了拆分:年轻的妈妈负责经济供养,这是“特别不容易”的部分;年长的祖辈负责日间照料,这是“很轻松”的部分。通过在职能即经济与照料等事项之间分割母职,远赴异地的妈妈正当化了其母职认同和实践。

(二)母亲权威的动摇

概括地说,在育儿实践中,母亲权威的建构是一个由于传统性与现代性的撕扯以及家庭网络中的角力等因素而展开的反思过程。一方面,从内在来看,母亲权威被“传统”或“现代”这样的符码而区隔和等级化;另一方面,从外在来看,母亲权威也被实践性亲属关系的博弈所调整和平衡着。

蓝佩嘉观察到,台湾中产阶级倾向使用“世代断裂”的亲职叙事,他们强调上一代的方式是“过时的传统”,难以适用于“现代的小孩”[8]。其实,传统与科学的对立不仅在于时序之先后,也是在理性主义的话语霸权和消费主义的推波助澜下,两种不同认知体系的较量。传统因丧失了话语权与合理性而被边缘化,这样的变动反映在代际关系上,就是年轻母亲能够理直气壮地拒绝祖辈做法,“我还是比较相信自己和科学,老人的意见对的可以听,不科学的就没有必要听了,毕竟孩子是自己的,怎么教育和科学抚养是自己慢慢摸索出来的”。科学育儿被认为罢免了抚养者的地位和孩子的主体性,面对流变的环境与不定的身份,专家系统成为人们争取归属感的策略。对现代的、科学的知识的照单全收意味着当事人自身即是现代的、科学的,同样,对先进的育儿知识的信念和遵循意味着妈妈就是称职的、完美的,年轻母亲对过时传统的主动割裂和对现代知识的积极拥抱近似于完美母职的一纸资格证明。但也有受访女性表示,抚育中不时还会听取老人的建议,这既是对祖辈知识的认可,也是对传统权威的尊重,“有些事还得听”。

在代际关系中,母职的操作化既涉及传统与现代之争,还因嵌入在家庭网络中而会引发权力的较量。正是为此,不少年轻母亲在坐月子时会选择将母职“外包”,“嫌她们吵得麻烦,我妈和我婆婆意见不合,她们又和我意见不合,去了月子中心就谁也不用和谁生气了”。市场化的月嫂和月子中心借助科学的标签,不仅是减轻照料负担的手段,也是化解代际冲突的策略,能够使年轻妈妈省力也省心。

进而言之,在代际这一维度,母职因家庭关系的交错而蕴含着协作、变形与再造等可能。不妨来看两个例子。

住在农村的金阿姨的丈夫素以懒而出名,其不负责任使全家的生计负重压于金阿姨一人。金阿姨的苦楚还与孩子有关。其继子年少时不听话,初二便被学校开除,孩子的姑姑们总觉得侄子不会被继母善待而倍加呵护,相反对金阿姨的亲生女儿并无太多示好。金阿姨年轻时面对懒散的丈夫、叛逆的儿子和拮据的经济等,一年中会有一两次领着女儿去省城的娘家走亲戚,每次居住不过三五天。金阿姨从未向娘家人吐露太多生活的辛酸并寻求其帮助。问及原因,她说:“娘家也不是你的家,不回去咋办呀?连生活费也没有。就是告诉了父母也没办法,娘家出头(你)离了,还能一天到晚待在娘家?” (个案编号:DY200810)

不同于金阿姨的顾虑,武阿姨的父母在城市有独立的收入和住房。武阿姨离婚后,“就是和她的父母一起把孩子带大了”,“在妈家,孩子(让)她姥姥看,我上班,工资给了我爸妈养活,父母也有退休金。” (个案编号:WZX210215)

金阿姨和武阿姨的经历表明,有无“大家庭”的支持会影响甚至决定母职的实现形态。对金阿姨来说,由于娘家资源的不足,重视孩子的母职伦理强化了她在家庭生活中为女儿所做出的隐忍。但是,家庭关系网的支持功能也可能干预母职的发挥。

刘阿姨讲述了女儿成长过程中令她印象深刻的两件小事,都发生在刘阿姨与公婆同住期间。其一,某日女儿因为起床晚了,特别不愿去幼儿园,被带至楼下后,孩子依然号哭不止。婆婆本就由于不舍而不愿把幼儿送走,听到孩子哭声便再也忍不住,从楼上飞奔下来,在院子里大声指斥刘阿姨,说“她不想去就不要去了”,并执意将孙女带回了家。其二,某个周末,婆婆本欲和孙女共度闲暇,但刘阿姨考虑到孩子姥姥许久未见外孙女,自己也想看看父母,遂决定带着女儿回娘家。出门后因忘拿东西,刘阿姨返身回去时却看到婆婆在号啕大哭,懊丧之情甚至令人心惊,无奈之下,又将女儿带回了婆家。(个案编号:LYH210203)

在刘阿姨的叙事中,母职操演受制于婆媳间的权威—服从关系。镶嵌在家庭关系的网络中,母职不再是母亲的“一厢情愿”或“一手包办”,其他家庭关系如婆婆的介入可能会参与甚而主导母职形态的构造。在娘家与婆家所构成的家庭关系网中,母职会与多维的联结互动互构。面对多重家庭关系,女性是母亲,也是女儿和儿媳,晚辈的身份常会削弱她们因母职而获得的权力。年轻母亲对子女的教养职能可能与长辈的传统权威相冲突,从而使母职的运作方式不断调整。身处焦点的孩子宛如风暴中的台风眼,反而成为关系中的“渔利者”,获得了任性的机会和安逸的空间。母职暗含母亲对孩子的地位和权威,但母亲所属的亲属群体和错综复杂的家庭轴线都影响着母职的实践。沿着血缘关系与姻缘关系,母职的认同和实践不单是女性意志的产物,而会因女性的多重身份得到重构,是一个充满合作与冲突、斡旋与妥协、协商和再造的过程。

五、结语:从关系主义视角来考察母职

概括地说,从家庭关系来考察母职,可以总结出独立母职和合作母职两种理性类型。首先,独立母职意味着母亲承担了育儿的大部分乃至全部工作,母职所关联的家庭关系网相对简单、责权清晰,“我不靠你,你也别插手”,并且母职的独立姿态可能会激励女性在母职之外如职场上的奋斗,因为独自抚育的承诺意味着母亲要为了孩子成长提供大量物质性与社会性的资源,而不是牺牲自身事业继而脱离公共生活。其次,合作母职指抚幼时家庭成員的共同参与和共同承担,即“你也管我也管”,合作对于母职建构的结果是暧昧的,既可能实现家庭成员间的共赢,也可能使彼此陷入内耗。

理解母职需要从流动的、建构的、发展的视角出发,关系主义视角强调人与人之间依赖关系的动态变化,因此关系主义是考察母职话语与实践的有益思路。母职发生在相互关联的家庭角色间,对母亲来说,置身于交织了横向的夫妻关系与纵向的代际关系等多重意涵的时空中,亲属轴线既是资源也是局限,会通过激励或惩罚等手段作用于母职的建构。

在女性主义的批判性视角中,母职作为具有文化任意性的社会巫术[9],是父权制象征暴力的结果,但权力也是生产性的、流动的、充满反抗的,日常生活、文化底蕴、人情往来、道德资本……都是塑造母职的“工具包”,关系主义视角注重这些支持与阻碍,因为它们确定并影响着母职的认同与实践。在探究母职的内核与行动时,一方面关系主义视角启发我们要意识到母职的关系属性,即母职是在关系中发生并发展的;另一方面,关系主义视角也引领我们将母职从其所嵌入的关系中分离出来又还原回去,在纷繁多变的现实中捕捉母职的动态演变。

【参考文献】

[1] 陶艳兰.世上只有妈妈好——当代城市女性的母职认同与实践[J].妇女研究论丛,2013(6):87-96+105.

[2] GERDA N, LAURA B. Feminist perspectives on motherhood and reproduction[J].Historical social research / historische sozialforschung,2011(2):162-176.

[3] 贺来,张欢欢.“人的本质是一切社会关系的总和”意味着什么[J].学习与探索,2014(9):27-32.

[4] JI Y C. A mosaic temporality: new dynamics of the gender and marriage system in contemporary urban China[J].Temporalites,2017(26):1-16.

[5] 布迪厄.实践感[M].蒋梓骅,译.南京:译林出版社, 2003:117.

[6] 白云心理.真正击垮妈妈的:不是孩子,而是绝望的丧偶式育儿[EB/OL].(2022-08-03)[2023-08-24]. https://mp.weixin.qq.com/s/KAyh1VeS9E2hT9845qoiuQ.

[7] 孙贺群.共同的阶层上升希望与不同的育儿困境:城市新中产与劳动家庭教养方式对比的质性研究[J].少年儿童研究,2022(7):5-19.

[8] 蓝佩嘉.拼教养:全球化、亲职焦虑与不平等童年[M].台北:春山出版社,2019:54.

[9] 张意.文化与符号权力——布尔迪厄的文化社会学导论[M].北京:中国社会科学出版社,2005:178-181.

Research on Motherhood from the Relationalism Perspective

LIU Jie

Abstract: Drawing on the relationalism perspective, the discourse and practice of motherhood is understood in the context of family life from an integrative perspective of dynamic compatibility. The physical experience of first-time motherhood is difficult, but the recognition of motherhood can be exhilarating for the mother. In the family triangle of husband, wife, and child, motherhood, on the one hand, presents the couple’s relationship in both cooperative and conflictual modes, and on the other hand, rationalizes the mother’s choice of valuing responsibility or companionship. In the face of intergenerational parenting, the spatial patterns of cohabitation, co-residence and relocation divide motherhood in terms of temporal, spatial, nominal, and functional dimensions, and the authority-subordination relationship in the “extended family” also affects the unfolding of motherhood. Whether independent or co-operative, understanding motherhood requires an emphasis on its relational attributes and on the flow, construction and development of motherhood.

Keywords: Motherhood; Relationalism; Family Axis

(責任编辑:李育倩)

收稿日期:2022-06-30