数字乡村下信阳现代农业发展现状及对策——基于因子分析法

张星源

数字乡村下信阳现代农业发展现状及对策——基于因子分析法

张星源

(信阳师范大学商学院河南信阳464000)

随着数字乡村建设步伐不断加快,数字乡村与现代农业融合发展成为地区发展新杠杆,撬动更高质量的农产品及地区经济发展。文章以信阳市8县2区为研究对象,收集每个县区相关的指标数据,采用因子分析法,利用SPSS软件对信阳市8县2区各个村镇数字乡村下的现代农业发展条件和发展潜力进行测度,探究信阳市数字乡村与现代农业融合发展情况,进而探寻信阳市现代农业发展新思路。

数字农业;数字乡村;因子分析法;信阳市

在经济高速发展的现代,传统粗放型的农业发展方式已经不适用于现代化建设新阶段。河南省作为农业大省、人口大省,是现代农业发展的艰苦区域。信阳市作为河南省粮食生产基地的重要一员,是中部粮仓,其现代农业发展对于巩固脱贫成果、实现乡村振兴、确保粮食安全具有重要意义。在大数据、云计算技术不断发展的时代背景下,信阳要把数字乡村建设作为乡村振兴的战略手段,利用直播带货、完善乡村产业链、搭建大数据农业信息平台等手段形成自己的农业发展优势,探索数字乡村建设与现代农业融合发展的路径。

1 信阳数字乡村下现代农业发展现状分析

为探索信阳市数字乡村下现代农业发展现状,本文采用因子分析法对信阳市8县2区各个村镇的数字乡村下现代农业发展现状进行了调查和分析。

1.1 指标选取

从农业发展潜力、物流环境和数字网络基础设施三个方面选取了共8个指标对信阳市数字乡村下现代农业的发展潜力和发展情况进行测度,从而能够全面概括信阳市数字乡村下现代农业的发展情况,如表1所示。

1.2 因子分析

将从信阳市统计年鉴中收集的信阳市8县2区的8个指标数据导入SPSS数据处理器中,选择降维,进行因子分析,寻找能够描述信阳市数字乡村下现代农业发展的最合适因子。

1.2.1 KMO和巴特利特检验

通过KMO和巴特利特检验对信阳市8县2区的相关指标数据进行适用性分析,结果如表2所示。

表1 现代农业发展指标

数据来源:信阳市统计年鉴。

表2 KMO和巴特利特检验结果

KMO值越接近于1,意味着变量间的相关性越强,变量适合进行因子分析。一般KMO值大于0.5,显著性小于0.05,就表明该变量适合进行因子分析。由表2可知,本研究的KMO值为0.630,大于0.5,说明选择的变量适用因子分析法。巴特利特球形度检验的显著性值小于0.05,说明各变量之间具有相关性,可以进行因子分析相关研究。

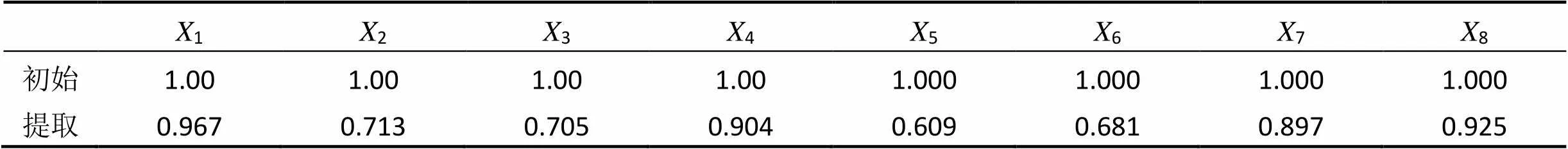

1.2.2 公因子方差

公因子方差表明变量可以被解释的程度,“提取”的值越大,说明变量可以被公因子很好地表达。如表3所示,公因子方差“提取”的数值较好,说明本研究所选取的变量可以被公因子很好地表达,未来提取的公因子可以很好地解释变量。

表3 公因子方差

1.2.3 总方差解释

总方差解释被用来解释提取的公因子的贡献率,表明被选择出来的公因子可以被解释的程度。方差贡献率代表解释方差的比率,方差贡献率越高,解释的方差就越大,表明被提取的因子越重要。一般因子累计贡献率大于50%,就可以通过有限的因子实现降维的目的。

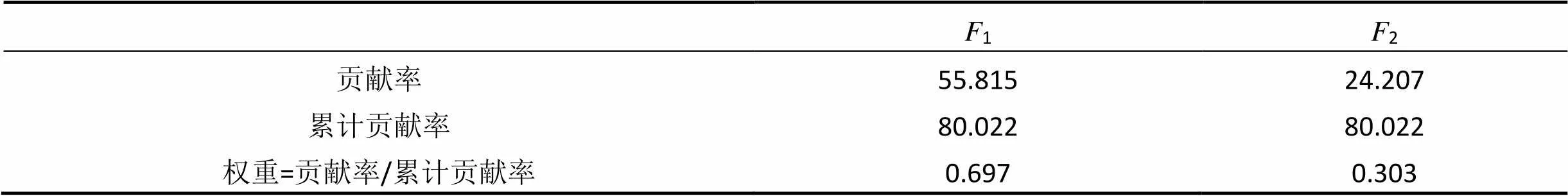

如表4所示,通过SPSS软件总共提取出2个公因子对全部变量进行反映,即通过因子分析法,8个指标被降维成2个因子。根据旋转载荷平方和,因子1的贡献率达55.815%,因子2的贡献率达24.207%,累计贡献率达到80.022%,大于50%,说明被提取的2个因子可以对全部8个指标做出80.022%的解释,可以达到降维的目的,选取的公因子数量为2。

表4 总方差解释

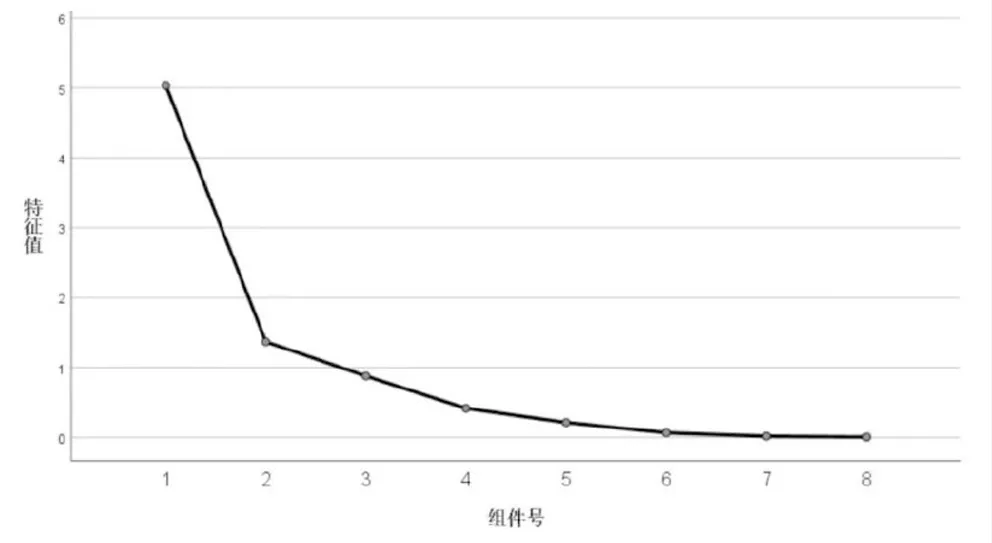

碎石图能够辅助判断最佳因子个数,曲线较陡斜率处所对应的因子为主因子,而处在平缓斜率上的因子对变量的解释力非常小。如图1所示,因子1和因子2处于曲线陡峭位置,所以可以作为公因子,对8个变量进行解释,因此选取前2个变量作为公因子,这样8个指标就被降维成了2个。

图1 碎石图

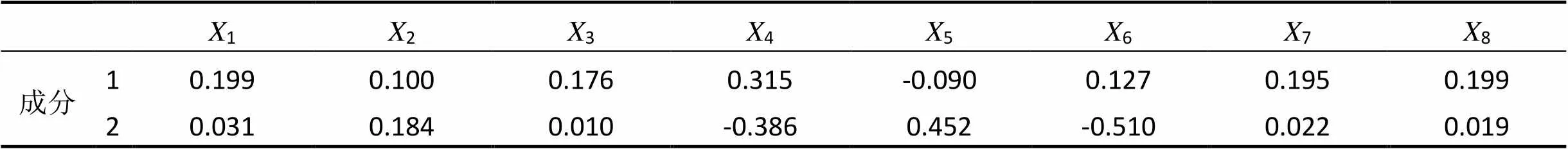

1.2.4 旋转后的成分矩阵

通过凯撒正态化最大方差法经过3次迭代后收敛计算得到旋转后的成分矩阵,如表5所示,根据成分矩阵的系数大小,可以对因子1和因子2进行命名。

表5 旋转后的成分矩阵

由表5可知,因子1中系数最高的指标分别为1、8、7,系数分别为0.929、0.913、0.898。这些指标的系数最大,具有较大载荷,1代表的是第一产业生产总值,第一产业是由农林牧渔业构成的,8代表的是通有线村个数,7代表的是通宽带村个数。第一产业生产总值是乡村农业的发展情况,通有线村个数和通宽带村个数代表着数字乡村发展的潜力。数字乡村下的现代农业发展依赖乡村数字化程度和农业发展潜力,所以因子1就可以表示数字乡村发展潜力,第1个因子(1)就可以命名为“发展潜力因子”。

因子2主要是由5解释,它的系数为0.755。5为公路里程总计,是物流情况的反映,它是现代农业能够发展起来的必要条件之一,优越的物流环境才可以保证农产品的运输以及与外界联系,才可以真正地发展数字乡村。公路里程总计对应的系数最大,说明它有最大载荷,可以很好地解释因子2,是现代农业发展条件因子,所以因子2(2)可以命名为“发展条件因子”。因子1和因子2很好地代替了8个数字乡村农业发展指标,实现了降维。

1.2.5 因子得分

从成分分析得分系数矩阵(见表6)出发,得出因子与指标间的线性关系。

表6 成分得分系数矩阵

可以得到各个因子间的得分:

1=0.1991+0.12+0.1763+0.3154-0.5+0.1276+0.1957+0.1998

2=0.0311+0.1842+0.13-0.3864+0.4525-0.516+0.0227+0.0198

1.2.6 计算综合因子得分

为了对信阳市8县2区的数字乡村下现代农业的发展做出整体评价,本研究通过方差百分比占累积百分比的权重(见表7)来对各因子进行加权求和,得出综合因子得分,从而通过整体对比发现各县区农业发展潜力和不足之处。

表7 权重

对信阳市8县2区数字乡村下的现代农业发展情况做综合因子得分分析,通过表格进行加权求和即为:

=0.6971+0.3032

通过加权求和可以计算出信阳市8县2区的综合因子得分,并得到综合因子得分排序,如表8所示。

表8 因子综合得分排名

从因子综合得分中可以发现,浉河区和平桥区数字乡村下的现代农业发展综合得分排名分别为第9和第7,说明其潜力和发展条件都较为落后,这主要与浉河区与平桥区属于市区,城市化程度较高,农林牧渔业相对较少相关。而固始县和息县的综合因子得分分别排第1和第2,说明与信阳市其他县区相比,固始县数字乡村下的现代农业发展情况较好,当地的乡村数字化程度较高,现代农业产业较为先进,具有较大的数字农业发展空间。其他县区数字乡村下的现代农业发展情况表现一般,具有较大的改进和发展空间,为了促进信阳市现代农业的发展,需要不断提高因子1和因子2。

2 数字乡村下信阳现代农业发展对策

2.1 结合地区特色,打造“农业+”产业链

为了发展数字乡村,信阳各县区地方政府可以转变发展思路,结合地区特色,创新思维,打造“农业+”产业链。将农业与旅游、体验、农家乐、露营、住宿、采摘、教育相结合,形成数字乡村下的农业发展新思路。这种数字乡村和现代农业的融合发展需要通过数字技术促进农业产业的多元化、生态化、可持续发展,并通过数字技术拓宽现代农业发展新思路[1]。对此,政府部门要出台鼓励“农业+”产业链发展的新政策,积极延伸和拓展农业产业链,同时加强因子2,加强现代农业发展条件建设,完善相关的信息技术应用,搭建网络平台,创新宣传手段,在完善交通、通信、网络等技术基础设施的前提下,把县区乡村的特色优势打造成产业优势[2]。

2.2 加强数字化基础设施配置

数字乡村下的现代农业能够建设的前提条件是基础设施的配置,所以强化基础设施配置是数字农业发展的必要条件。信阳多为丘陵地带,地势较为复杂,基础设施建设难度大,县区政府要克服地形、地势等难题,加强网络、水利、公路、电力等基础设施的配置[3]。可以基于国家政策支持,通过设立专项保证基础设施的建设。同时可以促进智能化基础设施的建设,比如打造集智慧水利、智慧电网、智慧交通和智慧物流建设于一体的智能化设施,让乡村形成一套自己的供产销生产链。

2.3 人才进村,培养乡村人才数字化素养

国家发展靠人才,乡村振兴靠人才。人才是实现中华民族伟大复兴梦的根本保障,是可持续发展最重要的资源。现代农业的发展涉及农民、农业专业人才、基层政府等多方参与主体,为了促进数字乡村下现代农业的发展,需要发挥各方参与主体的创造性、能动性及其数字化素养,并积极引进农业数字化人才。首先,可以依托信阳市的高等教育和职业教育体系培养高素质的现代农业数字化人才,打造相关的现代农业人才培育基地。其次,要提升村镇工作人员的农业数字化素养,完善人才引进制度,引进现代农业管理人才。最后,可以选派相关技术人才和专家对当地农民进行数字化知识培训,促进其对数字技术、数字基础设施、数字农业的理解与认知,让他们能够根据地区土地情况和种植水平开展数字农业。

2.4 强化地方政策和金融服务支持

数字乡村建设与现代农业融合发展需要地方政策支持和长期的资金投入才能维持,这就需要相关政策支撑下的各地财政投入[4]。首先,县区政府要加大地方财政投入,进一步加强统筹协调,鼓励数字农业发展。其次,县区政府可以鼓励金融机构投放专项贷款,给想要发展现代农业的农民相关的资金支持。最后,加强招商引资,鼓励社会资本流入。数字乡村建设与现代农业融合发展仅依靠国家财政支持是不现实的,这就需要优化营商环境,吸引外部资金流入。

3 结语

随着科技的进步,区块链、大数据、人工智能等新一代信息技术的发展,寻求农业科技变革,利用现代信息技术促进农业发展已经成为现代农业发展的重要途径之一。在数字乡村建设背景下,为了推动现代农业发展,信阳市要基于自身农业发展条件和发展潜力,加大财政投入和招商引资,加强数字化基础设施建设,利用数字技术搭建大数据平台,精准获取农产品市场交易信息,根据市场需求机制及时调整农产品生产结构和销售策略,从而实现农产品供给效益最大化,助力信阳市实现乡村振兴,推动信阳市经济快速发展。

[1]张志新,李成,靳玥.数字技术赋能农业高质量发展:基于现代农业三大体系分析框架[J].宏观经济管理,2022(3):63-69.

[2]胡雅淇,林海.“互联网+”赋能小农户对接大市场的作用机制及效果[J].现代经济探讨,2020(12):110-117.

[3]陈旎,李志.数字乡村建设与现代农业融合发展困境及其破解之道[J].改革,2023(1):109-117.

[4]丁波.数字赋能还是数字负担:数字乡村治理的实践逻辑及治理反思[J].电子政务,2022(8):32-40.

10.3969/j.issn.2095-1205.2023.09.18

F327

A

2095-1205(2023)09-62-04

信阳市哲学社会科学规划课题“数字乡村下的现代农业发展影响因素分析——基于因子分析法”(2022JJ009)

张星源(1996—),女,汉族,河南南阳人,硕士研究生,助教,研究方向为数字贸易。