关于任家咀秦国墓地若干问题的探讨

袁俊杰,彭军超

(河南大学 历史文化学院,河南 开封 475000)

任家咀秦国墓地位于秦都咸阳的西郊,今渭城公路和西安至铜川铁路线的西侧。20世纪五六十年代被发现,共发掘秦系墓葬242座[1]7。墓地使用时间长,从春秋中期一直延续至秦统一前后,保存状况较好,是研究关中地区秦系墓葬颇为难得的一手材料。目前对于该墓地的研究主要是墓葬文化的分类与分期。《任家咀秦墓》(下文简称为报告)根据随葬器物的种类与形制变化将墓葬分为仿铜陶礼器墓和日用陶器墓两大类,把整个墓地划分为六期。同时还对该墓地的外来文化因素以及秦与楚、晋和北方少数民族文化的交流进行了讨论。这些研究为我们了解该墓地的墓葬等级与年代无疑都是很有裨益的,但对于墓地的布局与亲属组织、族群来源与墓地结构、墓葬等级与墓主人身份等问题的讨论则阙如之。有鉴于此,本文拟对上述问题进行探讨也是非常必要的。

一、墓地的区组划分与亲属组织

任家咀秦国墓地的墓葬平面分布存在着分区聚合现象,墓葬排列也有一定规律,不同区域的墓葬随葬陶器的核心器物与组合形式差异明显。据此可对墓地作进一步的区组划分与亲属组织结构分析。

(一)墓地的分区与分组

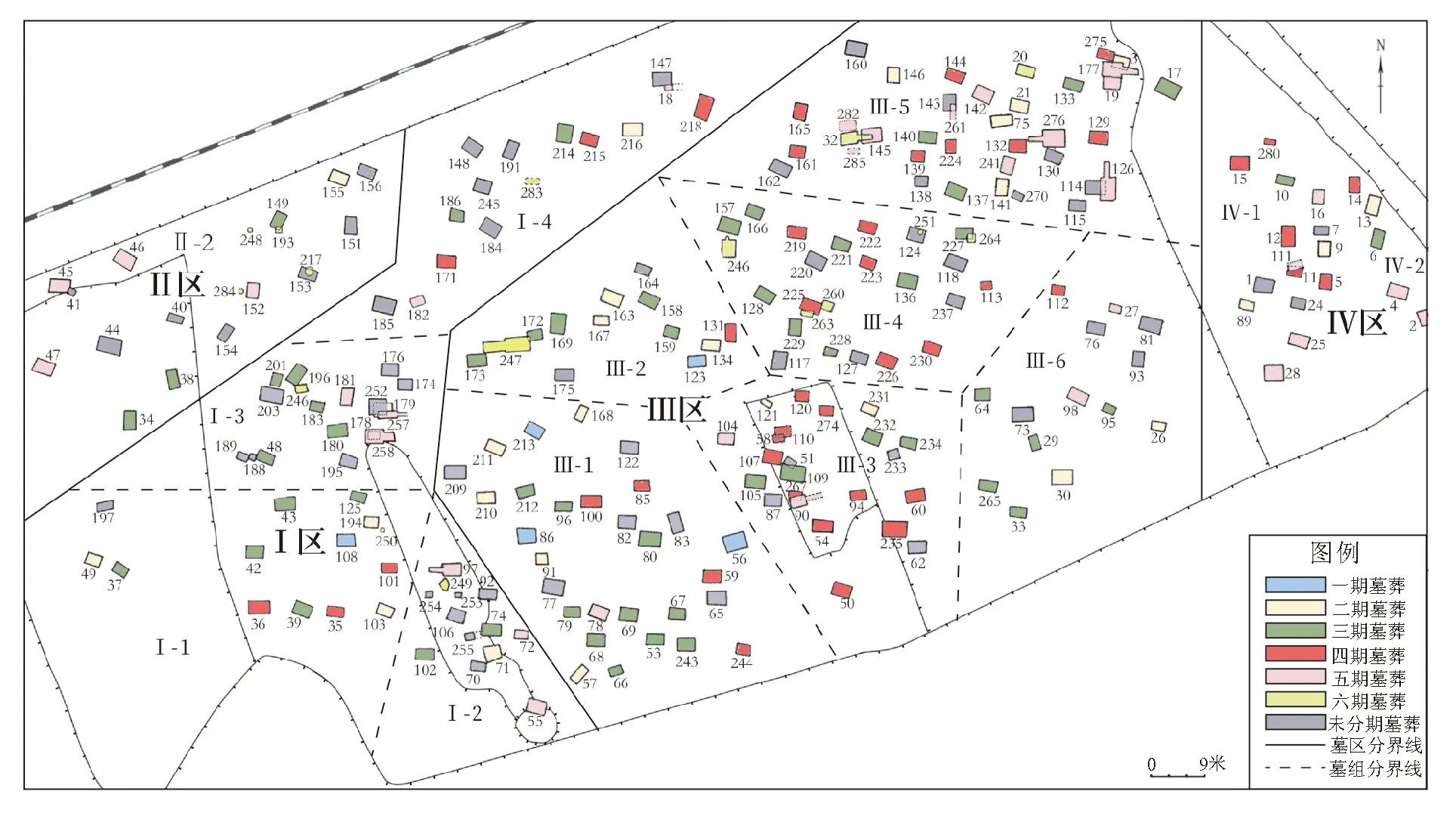

首先,根据墓葬之间的空白区域与各墓葬的聚集程度划分墓区 墓地的形成过程在空间布局上往往会呈现出特定范围的聚集与离散,并反映着墓地布局形态背后的社会制度与人群关系。正如有的学者所指出的:“分区实际上是对社会制度与社会关系的追溯,这种社会制度与关系在当时的社会背景下都符合社会认同,并影响着墓地的形成过程。”[2]墓地内若干墓葬相互聚集埋葬形成墓群,各墓群之间又刻意地留有空地,甚至仅按照埋葬时间依次葬入同一墓群之中,都应是社会关系的反映。这种墓地形式表达的社会组织关系应当是其稳定而重要的内容,例如血缘、地缘或等级等。因此,墓地初期墓葬的分布以及随后各期墓葬的聚集程度、各聚集成群的墓群之间的相对距离,都应是任家咀秦国墓地划分墓区的主要依据。按此,该墓地可以划分为四个墓区,各墓区之间存在着明显的空白区域,相邻墓区边缘的墓葬之间直线距离至少有9米之远,各自墓区内的墓葬又聚集成群(见图1)。

图1 任家咀秦国墓地墓葬分布与分区分组平面图

其次, 根据各期别墓葬的墓位排列形态再对墓区进行分组 从墓葬分布情况可以看到, 有些墓区存在两个及其以上数座墓葬聚合为群的墓组, 各墓组之间以一定的空白地带间隔, 但随着各墓组内墓葬数量不断增多, 出现比邻墓组相连的现象, 造成部分墓组之间间隔不明显。 因此, 完全依靠墓群形成后的平面分布状态来划分墓组则难以分清。 我们采用墓位排列形态的方法, 通过分析墓组的形成过程来探索各墓区组的布局。 所谓墓位排列形态是以墓葬的排列方式或排列规律而言的, 同一墓组内初期墓葬分布形态及随后墓葬的分布状况、 聚集程度在排列方式上有一定的规律, 不同墓组之间又存在空白地带。

Ⅰ区有60座墓葬,期别不明确的墓葬21座。一期墓葬1座(M108),分布在该墓区的中部偏南。二期墓葬6座(M194、M103、M49、M71、M179、M216),其中M194和M103分布于一期M108附近,其余墓葬作散点分布,彼此间有很大间隔。三期墓葬14座,其分布有两种形式:一种是在早期墓葬周围成排分布,如M179西南的M201、M196、M183、M180和M71西北的M74、M102;或呈环形分布,如M194和M103西侧的M125、M43、M42、M39等向原有的一、二期墓葬聚拢。另一种则是单独在墓地上占有一定位置,如M186,由于在其东北靠近M216(二期)和M214(三期)中间存在数座期别不明的墓葬,故其情况不能进一步确知。之后的四至六期墓葬也基本符合这一规律,多数墓向上一期墓葬聚合成组。按照上述墓群构成过程的分析,Ⅰ区大致可划分为四个墓组。Ⅰ-1组位于该墓区中部偏南,包括M108等14座墓葬;Ⅰ-2组位于该墓区东南,包括M71等13座墓葬;Ⅰ-3组位于该墓区中部偏北,包括M179等18座墓葬;Ⅰ-4组位于该墓区东北,包括M216等15座墓葬。需要说明的是,Ⅰ区的西南有三座零散墓葬(M49、M37、M197)与其他墓葬距离甚远,且有不能明确期别者,故未单独划分墓组,暂将其归为Ⅰ-1组。

Ⅱ区有19座墓葬,期别不能明确的墓葬7座。二期墓葬1座(M155),分布在墓区的东北。三期墓葬3座(M149、M38、M34),分别分布在墓区的东北和西南。无可明确为四期的墓葬。五期墓葬4座(M46、M45、M47、M152),分布在墓区的西北和中部,六期墓葬4座(M248、M193、M217、M284),分布于墓区的中部偏东。从墓葬平面来看,该墓区内墓葬较为聚集,无明显的两组及其以上的墓群聚合现象,并且由于不能分期的墓葬数量较多,故不作进一步分组,将其视为一个整体。

Ⅲ区有143座墓葬,期别不能明确的墓葬30座。一期墓葬4座(M123、M213、M86、M56),排列较为分散,M213和M86距离较近,且与其他两座墓葬有一段间隔。二期墓葬17座,在平面上仍以两种形式分布。一种是聚合在一期墓葬周围,如M168、M211和M210靠近M213,M91靠近M86,M134、M163和M167靠近M123。另一种形式是自己聚合,并且与早期墓葬保持较远的距离。如M231、M121两墓,M21、M75、M146、M141、M3五墓及M30、M26两墓,彼此均以较近距离聚合分布。到三期时有墓葬36座,基本聚合于早期墓葬周围,同时在该墓区的中部空地埋入了8座墓(M157、M166、M128、M229、M228、M136、M227、M221)自我聚合,且略呈环形分布。四至六期墓葬56座,也大都向早期墓靠拢。Ⅲ区墓葬按照以上的聚合形式便形成六个墓组,墓组之间有较为明显的空地做间隔。Ⅲ-1组位于该墓区西南,包括M56等28座墓葬;Ⅲ-2组位于该墓区西北,包括M123等14座墓葬;Ⅲ-3组位于该墓区南部,包括M213等23座墓葬;Ⅲ-4组位于该墓区中部,包括M157等26座墓葬;Ⅲ-5组位于该墓区东北,包括M21等38座墓葬;Ⅲ-6组位于该墓区东南,包括M30等14座墓葬。

Ⅳ区有20座墓葬,期别不能明确的墓葬3座。该墓区二期始葬,本期墓葬有3座(M13、M9、M89),彼此间距离较近,呈东北—西南向分布。可明确为三期的墓葬仅2座(M6和M10),分别靠近M13和M9,之后各期墓葬也基本靠近早期墓葬聚集排列,形成一个独立的墓区,并与相邻的Ⅲ区留有较大空地间隔。

从任家咀秦国墓地的形成过程与区组划分情况,可以总结出该墓地在布局上的一些规律:①墓地的埋葬顺序是由西南向东北安排的。②各墓区内都有计划的预留有较大空地,将需要葬于一处的不同期别人群安排埋葬其中。各墓区之间留有较大的空白地带,使之与其他墓区保持间隔距离。③墓区内各墓组均占有一块地域,初期墓葬先选择一个或相近的几个墓位,且大都在墓组的边缘地带,然后较晚的墓葬按照某种墓位排列形态逐渐聚合而成,并且各墓组之间也都留有较为明显的空地间隔。随着墓葬数量的增多,这些空地可能逐渐变小,但是仍可以看到相邻各组之间的边界。需要说明的是,在五、六期时墓地各区均出现了晚期墓葬打破同期或早期墓葬的现象,似乎预示着墓地的规划已被破坏。关于这一情况的分析将在族群来源与墓地结构部分讨论。

(二)随葬陶器组合所反映的亲属组织

判断一个墓地是否存在着不同的亲属组织以及同一亲属组织内是否存在不同的层级,其规模和结构如何,仅依靠对墓地的区组划分是不够的。还需要考虑不同区组之间或同一区组内同期墓葬随葬陶器组合的共性与差异。因为陶器最为常见,大小墓葬都有出土,而且变化最快,故陶器组合的不同最能反映出人们共同体之间文化传统与生活习惯的不同[3]。任家咀秦国墓地不同墓区之间的墓葬在随葬陶器的核心器物与组合上存在明显差异,同一分区的各墓组内的同期墓葬具有一些共性,而不同墓组间则有所差别。根据统计与分析,以整个墓地四个墓区的各墓组为单位,其随葬陶器的核心器物与组合形式及其历时性变化大致有三种情况:

一是以喇叭口罐为核心的陶器组合 一至三期以喇叭口罐+锥足鬲/平底盆为主,四至六期主要组合形式为单罐(小口圆肩罐)。该组合形式最显著的特点是一至四期墓葬均以喇叭口罐为主要陶器类型,五、六期时喇叭口罐逐渐消失,单罐成为主要随葬陶器。

二是以锥足鬲为核心的陶器组合 一、二期以单鬲(锥足鬲)、锥足鬲+平底盆为主,三期主要组合为锥足鬲+平底盆+小口大罐,也多见单鬲(锥足鬲)。到了四、五期锥足鬲/凸肩釜+平底盆组合的数量增多,三期时的锥足鬲+平底盆+小口大罐组合数量减少,单鬲(锥足鬲)也少于早期。甫入六期,凸肩釜+平底盆成为重要组合形式,这一时期单鬲(锥足鬲)已基本消失。该组合形式的特点是一至四期单鬲(锥足鬲)或锥足鬲+平底盆是主要组合形式,五期、六期锥足鬲逐渐减少,凸肩釜开始出现,凡有釜的墓葬中不见鬲,出现了釜+盆组合。

三是以平底盆为核心的陶器组合 二期以单盆(平底盆)多见,三期以后均为平底盆+小口大罐组合,该组合形式的特点是各期墓均随葬盆,且大都与小口大罐配成组合。

墓地中这三类核心陶器及组合的墓葬在墓主头向与葬式上有一共同特点,即均以秦人传统的西首向和屈肢葬式为主体。而且出土的喇叭口罐、锥足鬲、平底盆及其组合也常见于其他秦国墓地,属于典型的秦系陶器。釜在战国早期开始出现,与鬲一段时间内并行存在,之后其数量逐渐增多,而鬲的数量则减少,釜取代鬲成为秦人墓葬中随葬陶器的主流。关于其来源普遍认为是受巴蜀文化影响[4]下传入秦地后被秦人吸收,是东周时期秦文化的居址与墓葬中常见的陶器。而五、六期墓葬中随葬的小口圆肩罐在墓地中的出现与流行带有突发性。从演变序列看,一期至五期流行的喇叭口罐与小口圆肩罐在形态上差别很大,前后无继承关系。相反,这类陶器在位于晋都新田的侯马铸铜、制陶遗址中却经常可以见到,而且演变序列完整[5]4-11。秦系墓葬中出现的小口圆肩罐应是吸收大量三晋文化的结果。

这三种陶器组合形式在墓地的分布情况,与根据墓葬疏密程度、空白地带以及墓位排列形态划分的区组是一致的,二者也可以相对应起来。即:①以喇叭口罐为核心的陶器组合形式主要见于Ⅰ区的四个墓组。②以锥足鬲为核心的陶器组合形式主要见于Ⅱ区和Ⅲ区的六个墓组。③以平底盆为核心的陶器组合形式主要见于Ⅳ区。这里有一个值得关注的问题,即是用同一核心陶器及组合的墓区之间的关系,如Ⅱ区和Ⅲ区,均以锥足鬲为核心的陶器组合,这两个墓区随葬陶器的核心器物及组合形式大体一致,但各自又另成一个聚合的墓区。我们认为这一现象说明随葬同类核心陶器组合的墓区之间的关系较为密切,应该属于一个宗族亲属组织。同一宗族亲属组织的墓葬不一定只在一个墓区,一个宗族亲属组织随着人口的增多,会不断分裂出新的家族亲属组织,从而也会不断划分自己的墓区,但他们之间仍然保留着亲属关系和大体相同的埋葬习俗。

随葬同一类陶器组合的墓区内的墓主当有一定的关系。同一墓区的各墓组在随葬陶器的核心器物及组合形式上大体一致,说明其各墓组间的关系当更为密切,但仍可以发现一些小的差别。现举两例说明:①以喇叭口罐为核心的Ⅰ区的四个墓组,主要在陶器组合形式上存有差异。Ⅰ-1组和Ⅰ-4组各期的主要组合形式为喇叭口罐+锥足鬲;Ⅰ-2组各期多以喇叭口罐+凸肩釜相配为主要组合;Ⅰ-3组各期则以喇叭口罐+平底盆居多。再从随葬陶豆的情况分析,整个Ⅰ区有9座墓葬随葬陶豆,其中Ⅰ-1组就有5座,有些墓葬如M103甚至随葬两件豆,比例远超其他墓组。盂的情况亦是如此,Ⅰ-3组有4座墓葬随葬盂,占整个墓区随葬盂的墓葬的45%。②以锥足鬲为核心的Ⅲ区有六个墓组,在随葬陶器组合形式以及鬲、盆的类型上存有差异。Ⅲ-1组各期多以窄体,平沿,口径稍小于腹径的瘪裆锥足鬲(简称A型鬲)+斜沿,侈口,束颈,腹壁圆鼓,下腹(微)内曲且有刀削痕的平底盆(简称A型盆)为主要组合形式;Ⅲ-2组各期多见宽体,平沿,口径明显小于腹径的瘪裆锥足鬲(简称B型鬲)+A型盆的陶器组合;Ⅲ-3组主要组合为A型鬲+A型盆,四期时出现凸肩釜+A型盆的组合;Ⅲ-4组以B型鬲/凸肩釜(四期及以后出现)辅以斜沿,侈口,束颈,腹壁圆弧,下腹斜直且有刮削痕的平底盆(简称B型盆)和小口大罐为主要组合形式;Ⅲ-5组B型鬲/凸肩釜(四期及以后出现)+B型盆以及单鬲(B型鬲)居多;Ⅲ-6组各期的主要组合形式均为B型鬲/凸肩釜(五期及以后出现)+A型盆相搭配。同时,Ⅲ-1和Ⅲ-2组多数墓葬有牲肉随葬的习俗是其他墓组所少见的。

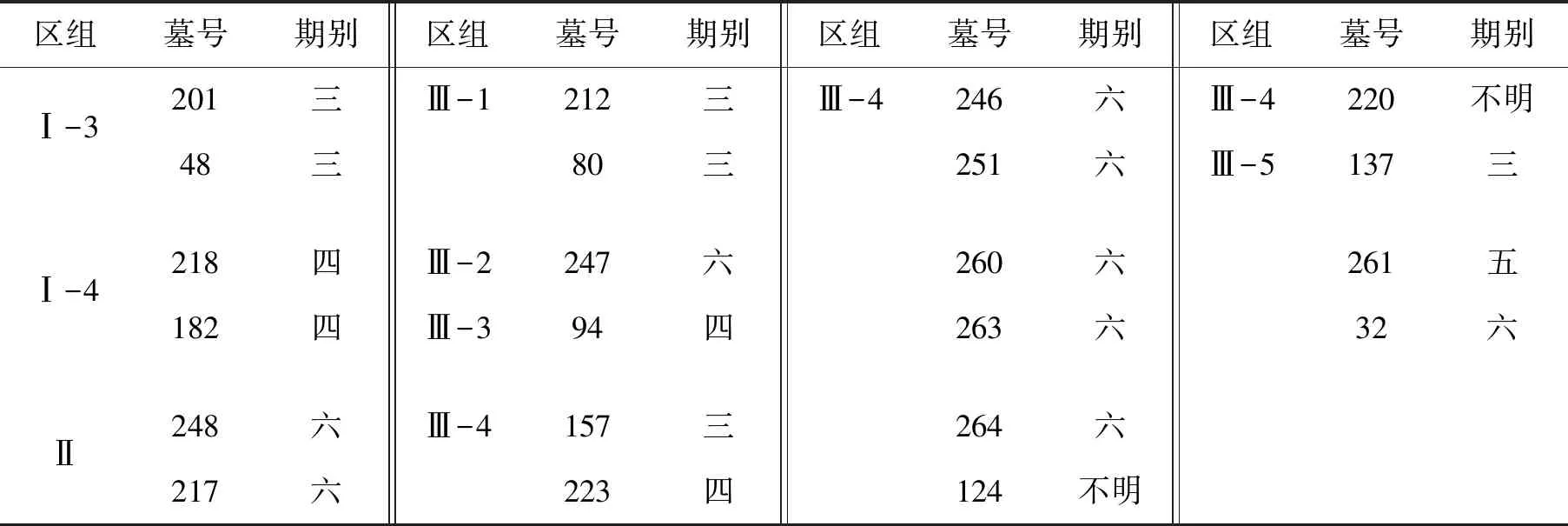

除此以外,在各墓组内还有个别墓葬与墓组内随葬陶器的核心器物与组合形式存在差异的情况(见表1)。例如:Ⅰ-3组的M201和M48均随葬Ⅲ-2、Ⅲ-3、Ⅲ-5和Ⅲ-6组常见的B型鬲,但无该墓区随葬的主要陶器喇叭口罐。Ⅰ-4组的M218(四期)随葬了Ⅲ-1组同期的核心陶器与组合,即A型鬲+A型盆的组合;M182(四期)仅随葬了B型鬲,与Ⅲ-2组和Ⅲ-5组三、四期的情况相同。这两组墓葬均未随葬所在墓组的核心陶器——喇叭口罐及其相应的陶器组合。类似的情况也见于Ⅱ区和Ⅲ区的个别墓葬。囿于墓地性别资料的不完整,大部分墓葬未鉴定性别。加之墓地无明显的夫妻异穴合葬情况,暂时无法用族群或家族之间的婚姻关系来解释,但族群之间以及族群内部联系的存在确是毋庸置疑的。值得注意的是,上述分析仅限于墓地一至四期的墓葬。五、六期时,有些墓葬打破早期墓葬,墓主头向、葬式、随葬的陶器也与早期墓葬有所不同,在分布上也呈现出相对独立的形式,分散埋葬于各区组内。这表明墓地有新的移民迁入,他们埋葬时没有遵循旧有的墓地规划和埋葬制度。

表1 各墓组陶器组合及核心器物存在差异之墓葬统计表

通过该墓地随葬陶器组合形式,可以发现在西首向和屈肢葬作为墓地主体文化因素的前提下,随葬同类核心陶器及组合的墓葬以墓组为单位聚合成群。各墓组所代表的墓群之间也存在某些较小的差异,这应视为族群内同一级别的不同亲属组织各自在随葬陶器组合上仍保留着自己的某些习俗特点所致。当随葬同一核心陶器的各墓组聚合起来后便形成了墓区,墓区与墓组所代表的是不同层级的亲属组织,即由墓组组成的一级亲属组织(家族)和各家族聚合形成比墓组更高级的宗族。任家咀秦国墓地便是由家族—宗族两层级社会细胞构成的公共墓地。

二、族群来源与墓地结构

判断墓地内埋入人群的族属,仅凭墓葬在空间上的分布是不够的。族是一种以血缘纽带联结在一起的人们共同体。几乎所有的族群定义都强调族群与文化的关系,认为拥有共同的文化因素是族群的特征之一[6]22。目前对族群的考古学文化分析主要是从墓葬的头向、葬式、形制以及随葬品等方面的共性与差异进行的。下面根据任家咀秦国墓地的亲属层级关系、墓葬期别与年代、墓位排列、埋葬习俗与随葬品的特点,并结合文献记载,对各族群的来源与墓地的形成过程、墓主生前社会生活中族群之间的相互关系以及墓地结构的演变进行探讨。

(一)族群来源与墓地的形成

任家咀秦国墓地大致经历了三次不同秦人族群和外来移民的葬入。各墓区内埋葬的族群或早或晚都从咸阳以外迁徙而来。一期(春秋中期)秦地东至河(1)《史记·秦本纪》:“穆公虏晋君以归……是时秦地东至河。”详见司马迁:《史记》,中华书局2014年版,第241页。,秦人势力已达到咸阳及其以东地区,他们是从西而来的第一批移民,人口数量较少,只有Ⅰ-1和Ⅲ-1、Ⅲ-2埋入的5座墓葬,均分布于各墓组的边缘地带,都以秦人的西首向和屈肢葬为葬俗。随葬有秦系墓葬常见的铜鼎、铜甗组合的铜礼器(M56),鼎、簋及其组合的仿铜陶礼器(M86、M108和M123)以及随葬陶囷的模型明器(M23)。这一阶段的墓葬仅随葬铜、陶礼器,基本不见各自墓组随葬日用陶器的核心器物及组合形式。从以上墓组后期的铜、陶礼器墓的器物类型看,两者之间存有演变关系,而后期的铜、陶礼器墓中则多见各自墓组所随葬的日用陶器的核心器物及组合。再结合墓位排列形态呈现的规律分析,一期的礼器墓应与各墓组内之后埋入的墓葬存在延续关系。整体而言,这一时期的墓主是Ⅰ区和Ⅲ区所代表的族群及其家族中等级较高的秦人。

二期(春秋晚期)由于上一期两个秦人族群的自然延续、分裂以及另一支秦人族群和个别非秦人族群的迁入,各个分区都有少量的墓葬埋入。从随葬的陶器种类及组合来看,似乎至少包含了以喇叭口罐与锥足鬲为核心的两个早期秦人族群的延续(Ⅰ区、Ⅲ区)和以锥足鬲为核心的族群分裂出来的分族(Ⅱ区)以及以平底盆为核心的新入秦人族群(Ⅳ区)。此时墓地的区组格局已基本形成,各区组内葬入的族群结构较为单纯,除Ⅲ-1、Ⅲ-5组和Ⅳ区内的5座北首向墓(M168;M141、M146和M9、M13)外,其他墓葬均采用西首向。这一时期包括5座北首向墓在内的所有墓葬也采用屈肢葬的埋葬习俗和随葬本地秦系墓葬常见的陶器(喇叭口罐、锥足鬲、平底盆)。三、四期(战国早、中期)是埋入人群的高峰期,这一阶段的移民在头的朝向上开始趋于复杂化,个别区组出现少量北首向和南首向的墓葬,但葬式上仍采用屈肢葬俗,他们随葬的陶器组合也与同组内其他西首向、屈肢葬的墓葬相一致,反映出浓厚的秦文化传统。《报告》资料表明除头向的差异外,这一阶段部分墓葬还额外随葬有非秦式陶器的类型,如M91和M112中发现的铲足鬲(M91:1)直口,高领,肩附有冠状鋬或耳,弧腹,三袋足发达,高裆;M11、M13、M15、M113、M157、M215和M223等出土的(微)鼓腹、颈较长,平底的双耳罐。这两类陶器多分布在甘肃天水和长陇地区的西戎墓葬中,属于甘青地区古代文化的常见器物。M144出土的鬲,斜平沿,沿面有一圈凹槽,侈口,束颈,弧腹,圜底,三矮锥足,腹及底饰粗绳纹,同山西侯马晋文化出土的同类器物非常相似[1]289。头向与陶器类型反映的西戎文化因素、三晋文化因素的出现指示这一时期墓地新进人群在文化上具有一定的开放性。史书记载春秋早期秦戎处于敌对状态。至穆公三十七年(前623),“秦用由余谋伐戎王,益国十二,开地千里,遂霸西戎。”[7]247诸多西戎族众归附为秦国治下之民,逐渐融入并迁徙于秦境各地。之后秦又与晋为争夺河西之地开展了长期的拉锯战。因此,这一阶段的外来移民可能与迁移到咸阳地区的西戎人群和三晋人群有关,因与秦族人有着密切的交往而接受了秦文化,并通过某种方式融入本地的秦人家族中,是受秦文化影响而采用本地秦人埋葬习俗,与之同居同葬的外族人,他们在下葬时仅在头向或典型陶器上保留原有族群的习俗而已。

五期晚段、六期(战国晚期晚段、秦统一前后)时又迁入了一批新的移民,给墓地带来了很大变化。首先,在31座日用陶器墓中,那些以秦人西首向、屈肢葬且随葬墓地内常见的秦式陶器(锥足鬲/凸肩釜、盆底盆、喇叭口罐)及其组合的22座墓葬,其墓主应是本地早期秦人的后裔。而集中分布于Ⅰ-3组和Ⅲ-4组随葬小口圆肩罐的9座墓葬情况较为复杂,在西首向、屈肢葬为主体文化因素未曾改变的情况下,随葬小口圆肩罐的4座墓葬其墓主来源可能是受到三晋文化影响的本地秦人,他们在葬俗上与早期墓葬保持一致,在墓葬排列上也与同一墓组的早期墓葬相聚集。而那些非西首向、采用直肢葬俗且随葬小口圆肩罐的5座墓葬,则应是外迁而来的移民,他们在墓葬排列上并未表现出明显的向早期墓葬聚拢,且多有打破早期墓葬的现象。其次,仿铜陶礼器墓的数量相较前期(2)一期铜礼器墓葬1座,仿铜陶礼器墓葬3座;二期仿铜陶礼器墓葬4座;三期铜礼器墓葬1座,仿铜陶礼器墓葬7座;四期铜礼器墓葬1座,仿铜陶礼器墓葬6座;五期仿铜陶礼器墓葬10座;六期仿铜陶礼器墓葬7座。大幅增加(17座),占这一阶段墓葬总数(48座)的35%。随葬的陶礼器主要是带盖鼎、无耳壶/蒜头壶、盒及其组合,墓葬头向也趋于多元化,有西首向、东首向、北首向和南首向。战国晚期以前墓葬中常见的鼎+簋组合形式已基本消失,且这一时期出土的仿铜陶礼器的特征与战国中期以前完全不同,前后应有很大的文化突变。根据已有的研究结果表明,随葬仿铜陶礼器墓葬的变化与同时期关中地区其他秦系墓葬中仿铜陶礼器变化相同,应是受到三晋两周地区文化影响的结果[8]85,不排除出现这种变化的原因是当时秦文化发展的大趋势。结合墓葬头向来看,墓葬采用西首向葬俗且随葬鼎、盒、壶的墓主其来源也应属于秦人的范畴,但是否为本地秦人的后裔,根据目前的材料还无法判断。可以肯定的是那些非西首向的仿铜陶礼器墓的墓主应同日用陶器墓的情况类似,族属并非秦人。

三晋陶器在墓葬中的出现,仿铜陶礼器墓的陡增与头向多元化程度的加深,再结合超过半数以上的墓葬都打破同期或早期墓葬的现象,似乎指示有新的人群迁入是导致墓地发生变化的原因之一。这一阶段除早期自然延续的各秦人族群外,大量的外来移民反映出等级较高的倾向,并且使墓地呈现出文化多元性和人群多源结构。从仿铜陶礼器墓葬打破同期日用陶器墓(M177→M19等)的现象来看,这些移民迁入的绝对年代应晚于墓地内同期自然延续的人群,大体应在战国晚期晚段前后。战国中晚期随着兼并战争的扩大,秦实行人口迁移的政策,将原居住地有势力的家族迁至异地分散管理,并徙天下富豪于咸阳十二万户,以及客卿制度的发展吸纳了大量外来人员。同期任家咀秦国墓地所反映的文化多元性和人群的多源性,应该与迁入到咸阳的这些移民相关。

(二)血缘组织地缘化向地缘组织转变的墓地结构

任家咀秦国墓地是春秋中期至秦统一前后由多个秦人族群(包括家族)和外来移民共同埋葬的一处公共墓地。春秋中期至战国中期不同秦人族群在随葬核心陶器及组合形式上有着自己特有的埋葬制度。随葬核心陶器及组合相同的墓葬聚集成群,不同核心陶器及组合的墓区界限釐然。墓区内各家族聚族而葬,表明在这一级的社会关系中,血缘是社会组织的基础。不同的族群葬于同一处墓地,说明作为社会细胞的亲属组织已经具有地缘组织性质,地缘组织是建立在血缘组织基础之上的。这种复杂的社会组织形态正可以用“血缘组织的地缘化”[9-11]来理解。客观地讲,这种埋葬制度只是针对行什伍之制以前迁徙而来的族群而言的,他们自迁入以来一直保持着聚族里居共葬的生死方式。

战国中期以降,秦国实行什伍之制,“集小乡邑聚为县”。推行“民有二男以上不分异者倍其赋”的析户政策,使以前上有父母,下有妻子的大家庭,向一夫一妻加上子女的小家庭转化以及移民政策。这无疑使宗族或者家族势力遭到压制,那么原有的族群聚族里居而共葬的生死方式是否会因其改变?从该墓地战国中期以后的墓葬来看,随葬本族核心陶器的墓葬仍然按照原有的墓地规划葬于早期墓葬周围,表明自春秋中期以来的族群仍然实行聚族共葬的埋葬制度。事实上,这种政策很可能只是以原有的聚落为基础进行编户或加入新的人员[12]。编户为乡里之后的左邻右舍,大概仍然以宗族亲戚为多。而新迁入的徕民则被分散编制于各乡里什伍之中,这也是墓地内随葬小口圆肩罐和新式仿铜陶礼器人群在墓葬特征上呈现多元化,在分布上则没有明显的同类墓葬集群现象,而是分散在各区组与先期迁入的各秦人族群共葬一处,并多打破同期或早期墓葬的原因。同宗异地异里而居共葬,不同宗族者同里杂处的情况已并不罕见。这种埋葬制度与习俗打破了以往“同宗者,生相近,死相迫”的族葬制,进而向以地缘关系为基础将埋入人群与生前一样凝聚在一起的新型墓地结构转变。

三、墓葬等级与墓主身份辨析

任家咀秦国墓地各区组内的墓葬存在着等级差别,通过对墓葬类型与等级的划分,我们可以从中窥知秦国社会阶层的基本构成以及各阶层人群分化情况等多方面的信息。

(一)墓葬的类型与等级

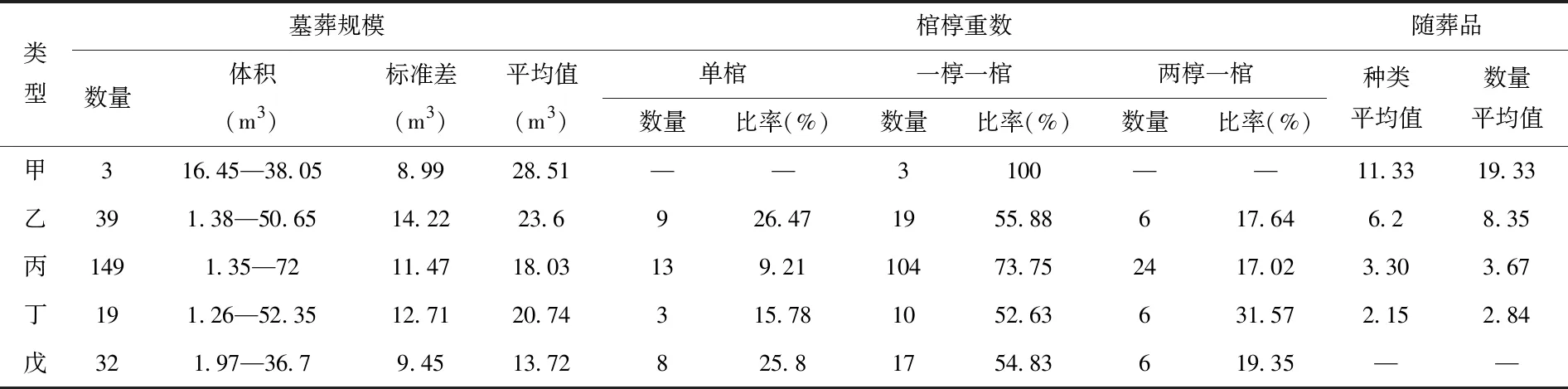

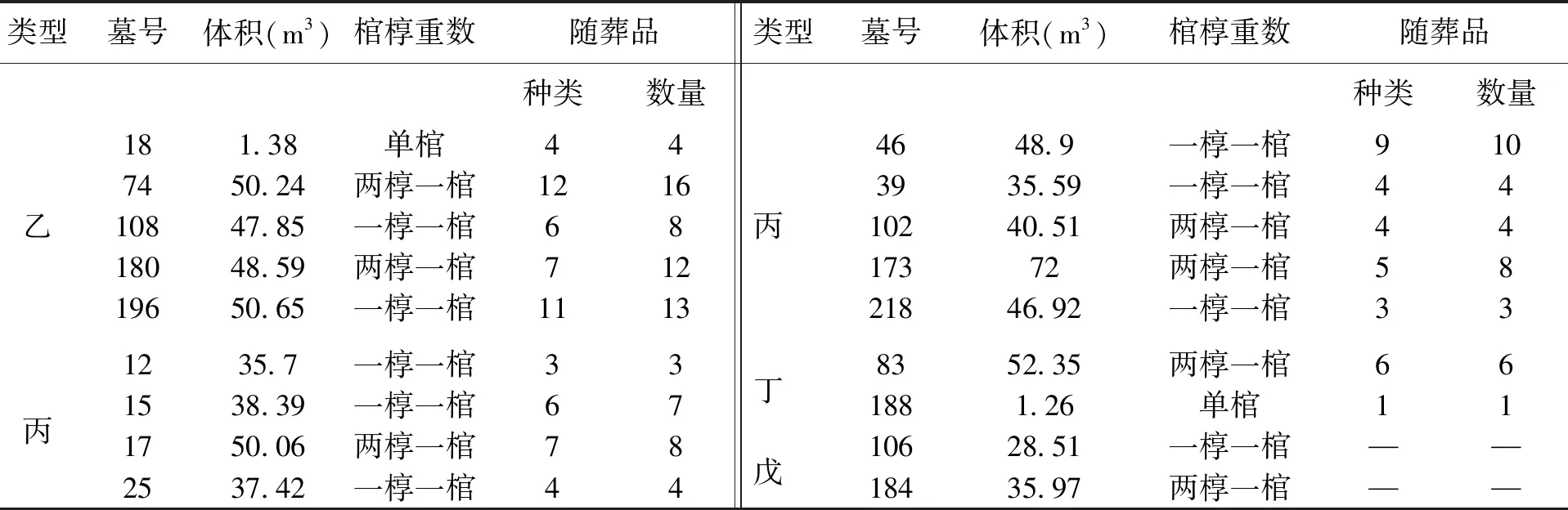

墓葬的分类标准大都遵循着一定的原则,在古代社会墓葬的棺椁重数、随葬品的多寡与优劣都取决于死者生前的社会地位,最能反映墓葬的类型与等级以及墓主人生前的财力占有状况。除此之外,墓葬的规模也是墓葬分类的主要依据。目前学界普遍采用面积来表示墓葬规模,但考虑到任家咀秦国墓地的墓葬多见口小底大、口大底小和口底同大三种形制,且深浅不一。如果单以墓口面积或墓底面积的大小划分墓葬类型与等级则有些片面。同时,古人视死如生,社会上层墓葬盛行厚葬深埋密封。自夏代以来,墓葬的深度就与墓葬的类型、等级有着密切的联系,如大家熟知的二里头大墓、殷墟王陵与妇好墓以及秦公一号大墓等大中型墓葬除面积因素外,深度也更能体现墓葬之间的等级差别。尽管有些墓葬的开口距当时的地表会存在一定的误差,但综合来看,深度依然是一个重要参数,体积是最能够反映墓葬规模与等级差别的依据。因此,我们认为用墓葬体积作为墓葬的分类标准更为合适。下面根据随葬品材质、种类与数量的差异,并综合墓葬体积(3)考虑到任家咀秦国墓地存在竖穴土坑墓、洞室墓和瓮棺葬三种墓葬形制,在战国晚期至秦统一前后并行存在。而瓮棺葬的埋葬方式较为特殊,墓葬体积都与前二者相差悬殊,不具备对比的基本条件。综合考虑,本文在统计墓葬体积时瓮棺葬则不计算在内。、棺椁重数等各种因素,可将任家咀秦国墓地的墓葬分为五个类型(见表2)。甲类墓,主要随葬铜礼器;乙类墓,主要随葬仿铜陶礼器;丙类墓,主要随葬日用陶器;丁类墓,无礼器和日用陶器,仅随葬少量小件器物;戊类墓,无随葬品。

表2 任家咀秦国墓地墓葬类型基本信息统计表(4)瓮棺葬、体积与棺椁重数不明的墓葬,不在统计之列。

甲类墓葬共3座,均为竖穴土坑墓。随葬铜礼器,或共出仿铜陶器和日用陶器,并伴随囷、带钩、削刀、圭、环、璜、串珠、镯、蚌壳、纺轮等小件器物,随葬品种类和数量丰富。这类墓葬体积较为集中,其范围均在16.45m3—38.05m3之间,平均值为28.51m3,离散程度(5)在探索性数据分析中,有些数组的数值分布状态比较集中,另一些数组的数值分布则比较分散,数据的这种特质被称为离散。标准差是一种表达数组离散程度的形式之一。标准差越大数组的离散程度相对越大,反之,标准差越小数组的离散程度亦相对越小。参见周南《给考古学家的统计学:一种常识性方法》,中国社会科学出版社2021年版,第29-34页。相对较小。葬具均为一椁一棺。

乙类墓共39座,竖穴土坑墓29座,洞室墓7座,瓮棺葬3座。随葬仿铜陶礼器,或共出日用陶器和小件器物,但随葬品种类和数量较甲类墓少。墓葬体积的范围在1.38m3—50.65m3之间,平均值为23.6m3,体积的离散程度相对较大。葬具多为一椁一棺,也有少数墓主使用单棺或两椁一棺。

丙类墓共149座,竖穴土坑墓145座,洞室墓1座,瓮棺葬3座。随葬日用陶器,其中一部分墓葬随葬几件小件器物,随葬品种类与数量较少。墓葬体积的范围多在1.35m3—72m3之间,平均值为18.03m3,体积的离散程度相对较大。葬具方面,近四分之三的墓主使用一椁一棺,也有少部分使用单棺和两椁一棺。

丁类墓共19座,竖穴土坑墓17座,洞室墓2座。不随葬礼器和日用陶器,仅有少量玉器、兵器和装饰品。墓葬体积的范围在1.26m3—52.35m3之间,平均值为20.74m3,体积的离散程度与丙类墓相似。这类墓葬近半数墓主使用一椁一棺,也有少量墓主使用单棺。两椁一棺者比率高于其他四类墓葬。

戊类墓共32座,竖穴土坑墓30座,洞室墓1座,瓮棺葬1座。无任何随葬品。墓葬体积的范围在1.97m3—36.7m3之间,平均值为13.72m3,体积的离散程度仅大于甲类墓葬。葬具的使用情况与乙类墓相近,以一椁一棺者居多,使用单棺和两椁一棺者较少。

综合以上对随葬品、墓葬规格、葬具等方面的统计分析,不难发现棺椁重数与随葬品情况矛盾错乱。在使用两椁一棺的42座墓葬中,主要是随葬日用陶器、无陶小件和无随葬品的墓葬居多,随葬礼器的墓葬少有使用两椁一棺者,甚至随葬铜礼器的墓葬中也不见两椁一棺。这种现象说明棺椁的重数已经不能作为直接判断秦国墓葬等级的主要依据。相反,对随葬品的材质、种类、数量以及墓葬体积平均值的综合分析则的确是比较可信的标准。据此可以将该墓地的甲类墓划分为第一等级的墓葬;乙类墓为第二等级的墓葬;丙类墓为第三等级的墓葬;丁类墓为第四等级的墓葬;戊类墓为第五等级的墓葬。

此外,在离散程度相对较大的后四类墓中都存在体积异常的墓葬(见表3),即墓葬的体积出现了与同类墓葬体积平均值的偏差超过1.5倍标准差的墓葬(6)根据统计学原理,一组测定的数值中与平均值的偏差超过1.5倍标准差的测定值,称之为异常值。参见周南《给考古学家的统计学:一种常识性方法》,中国社会科学出版社2021年版,第41页。。经计算,甲类墓葬体积的异常范围应为大于41.99m3或小于15.02m3;乙类墓葬体积的异常范围应为大于44.93m3或小于2.27m3;丙类墓葬体积的异常范围应为大于35.23m3或小于0.82m3;丁类墓葬体积的异常范围应为大于39.8m3或小于1.67m3;戊类墓葬体积的异常范围应为大于27.89m3或小于0.45m3。体积异常高于同类墓葬体积平均值的墓葬多使用一椁一棺或两椁一棺,随葬品的种类与数量往往也多于同类墓葬随葬品的平均值。相反,体积异常低于同类墓葬体积平均值的墓葬则均使用单棺,随葬品的数量也远低于同类墓葬随葬品的平均水平。这些体积异常的墓葬与葬具的重数和随葬品的种类与数量相对应成正比,反而与随葬品的材质无关。即使等级较高的墓葬在下葬时拥有随葬礼器的特权,但未必都能使用大墓圹和两椁一棺。同样,低等级墓葬除不能随葬礼器外,其他各要素也不都小于高等级墓葬。这说明当时挖建墓圹的大小受到可支配的劳动力资源和财力的制约,棺椁的重数、随葬品的种类与数量也同样如此。墓葬的体积与葬具不一定能准确反映墓地内墓主生前的等级与阶层,但却是判断墓主生前所能拥有多少社会财富的最好标尺。

表3 任家咀秦国墓地体积异常之墓葬统计表

(二)墓主的社会阶层与身份

墓葬的类型与等级,无疑与墓主生前从事的职业和所处的社会阶层有关,现根据任家咀秦国墓葬的五个等级来揭示相应人群的社会阶层状况和墓主身份。

甲类墓,即随葬铜礼器墓,共3座(M56、M230、M232),分布在Ⅲ-1、Ⅲ-4和Ⅲ-3内。其中M56和M230分别是春秋中期和战国中期的墓葬。M56为竖穴土坑墓,墓葬体积38.05m3,一椁一棺,随葬的铜礼器鼎(3件)、甗,基本符合士阶层的葬制规格。结合墓中随葬的铜削刀,说明死者生前担任过低级官吏。M230为竖穴土坑墓,体积31.05m3,一椁一棺,随葬的铜礼器为鼎、甗、盘(2件)。战国中期秦人用鼎制度发生了变革,以前大夫规格的五鼎墓葬普遍采用了两件以下的铜鼎[13],且组合中废除了盛食器的簋。墓主随葬的鼎、甗、盘(2件)组合形式也符合这一时期的士礼。因此,这两座墓葬的墓主均有较高的社会地位,属于贵族阶层的低等级贵族,是各自墓组内乃至整个墓地中最高的等级。

M232的情况较为特殊,其为战国早期竖穴土坑墓,体积31.05m3,一椁一棺。随葬铜器有甗(3件)、盘。这种铜器组合很难称为礼器,在士阶层的秦系墓葬中也很少见到,且未随葬仿铜陶礼器。随葬的日用陶器组合在丙类墓中却经常见到。其墓葬体积大于甲类墓葬的平均值、随葬品种类丰富,与该时期的墓葬相比较,发现墓主经济较为富裕,墓中还随葬有铜削刀,死者生前也应担任过低级官吏。随着官僚制度的推行,墓主应是通过种种途径获得吏之身份后,因事有功获得赏赐而冲破等级界限采用士礼的功勋地主,属于Ⅲ-3墓组中等级最高的贵族阶层墓葬。

乙类墓,即仿铜陶礼器墓。此类墓葬的墓主身份最为复杂,因其随葬的仿铜陶礼器既不同于青铜礼器,更不同于日用陶器,因此这些墓的墓主应是处于统治集团与普通平民之间的中间阶层[8]28。有学者指出其成分或许是失去田禄、不能自备祭器的士采取的权宜之计和庶民冲破旧制而采用士礼的结果[14]58。结合该墓地资料,除上述情况外多数应与本地秦人族群中的富裕地主、基层官吏因多种原由获得使用陶礼器权力及外来移民流入有关。

春秋中期至战国中期有22座乙类墓葬,分布在Ⅰ区和Ⅲ区(Ⅲ-5除外),其中Ⅰ-1(4座)和Ⅲ-1(8座)的数量最多。均为竖穴土坑墓,西首向,屈肢葬,从随葬的器物上未见外来文化因素,除两座墓葬随葬了剑和镞外,其余墓葬均不见随葬兵器。说明这类人群构成单纯,相对封闭,且大部分与军事行为无关。根据随葬仿铜陶礼器的情况大致可将其分为两类:一类是墓葬中随葬以鼎、簋、壶为基本器物,或配以甗、盘、匜为组合形式的成套仿铜陶礼器。这类墓葬多数不随葬日用陶器,或仅随葬一件陶器,墓葬中常见璧、琀、璜等具有象征等级的玉器,其也与铜礼器墓相似,随葬的仿铜陶礼器具有替代铜礼器的作用。墓主或为因某种原因失去随葬铜礼器权利的失势贵族,被迫采取的权宜之计。从墓葬规模、葬具与随葬品的种类、数量所反映的经济情况而言,有些墓葬的体积高于乙类墓葬平均水平,葬具多用一椁一棺,部分使用两椁一棺,随葬品的种类与数量丰富,例如M108、M103、M74、M180、M94等。这类人群即使失去了随葬铜礼器的特权,仍可根据自身经济实力获得较高的社会地位。另一些墓葬的体积多偏低于乙类墓葬平均值,均使用一椁一棺,随葬品的种类与数量也少于前者,甚至偏低于乙类墓葬随葬品的平均水平,例如M131、M171等,表明墓主的经济实力较为一般,他们或将随着秦国社会结构的剧烈变动逐渐转化为平民。另一类是墓葬中随葬的仿铜陶礼器不见规律性组合,都缺少一种或者几种器类,甚至墓葬中仅随葬一种或两种器类。同时部分仿铜陶礼器墓中又随葬一套日用陶器,表现出很大的随意性。这些墓葬基本不随葬具有等级意义的玉器,多随葬一些镜、镯、带钩、带饰、车马器等铜铁器。在秦疆域范围内,统治者为了防范民间铸造兵器对金属原材料严格控制,且主要用于生产和生活领域。同时,他们的墓葬体积均高于乙类墓葬平均水平,体积异常值偏高的数量居多,例如M101、M105、M123等。这类可以使用金属器的人群,可见具有一定的财力和社会地位,极可能是当地富裕的地主冲破旧制而采用士礼的结果。他们中有些人也从事对该区域的基层管理工作。该类墓葬在春秋中期至战国中期还有随葬陶囷的葬俗。据统计有13座墓葬随葬陶囷,占比33%。除性别不详的墓葬外,其余绝大多数为男性墓,存在着性别差异与特定人群的区别。囷,《吕氏春秋·仲秋纪》载曰:“修囷仓。”东汉高诱注曰:“圆曰囷,方曰仓。”[15]177它是古代的一种储粮设施。在任家咀秦国墓地乙类墓中,是用粮食的多寡来显示墓主财富和社会地位的,随葬囷的这类人群墓葬中有随葬削刀的情况,墓主也可能与农业生产和管理有关,体现着墓主特定的身份。整体来看,这一阶段中间阶层两极分化严重,出现政治地位与经济实力相分离的现象。

甫入战国晚期至秦统一前后,乙类墓葬有17座,零散分布在Ⅰ区各墓组、Ⅲ-2、Ⅲ-4、Ⅲ-5和Ⅳ区。从墓葬形制、头向、葬式、随葬器物的类型与组合来看这一阶段乙类墓的墓主来源不同,但他们有一些共同特点:①随葬品数量与种类单一。墓葬均随葬鼎、壶、盒及其组合形式,或伴出缶,个别墓葬随葬铜镜;②墓室内均未发现兵器。与战国晚期以前的乙类墓相比,在随葬品的种类和数量上远少于前者,应并非因经济实力而获得的随葬仿铜陶礼器的权利,也并非军功贵族。正如前文分析的那样,很有可能是因政策措施被迫迁移到咸阳的六国地方贵族及其后裔或客卿。

丙类墓,即随葬日用陶器墓,共149座。分布于墓地的各区组内,其墓主是整个墓地的主要阶层。在历时性考察中,这类墓葬的墓主阶层比较稳定,并非像前两个阶层那样表现出明显的时代差异。他们均随葬以鬲、盆、罐等日用陶器及组合为主,有些墓随葬器物种类稍丰富,会随葬一些装饰品和小件玉器,个别墓随葬镞、戈等兵器。前者可能是社会底层的普通平民。后者由于东周时期战争方式的改变以及军队编制的扩充,庶人有机会投身到原来只有贵族才能参与的战争中去,虽然不是每个人都能获得贵族的实际地位,但是他们开始用随葬兵器的方式来展示不同的战士身份。同样,封建的土地所有制的实施,承认土地私有的爰田制使部分平民富裕起来,为了区别于普通百姓,富裕者效仿乙类墓主,入葬时穿着的衣服上也会使用一些带钩、玉石佩等装饰品,以及在挖建墓圹的大小和使用棺椁的重数上都更靠近上一阶层。因此,他们的经济状况要好于普通平民。春秋晚期至战国中期融入秦人家族之中的外族人及其后裔和战国晚期以后采用非西首向且仅随葬小口圆肩罐的外来移民,大都属于这一阶层,随葬品基本为1—3件日用陶器,个别墓葬随葬带钩、料珠等小件器物,应属于经济条件一般或较为富裕的平民。

丁类墓(19座)和戊类墓(32座),即无陶的小件器物墓和无随葬品墓,墓葬体积较小,出现单棺比例增多。同丙类墓相同,亦分布于墓地的各区组内。由于这些墓葬缺乏断代的材料,无法作历时性考察。仅从随葬品的有无来看,他们所代表的阶层大部分属于平民阶层的赤贫者,但也有墓主阶层较为特殊的情况。如M44、M73、M76、M81、M84、M83、M84、M106、M117、M130、M147、M160、M184、M185、M189、M191、M209等,他们或是墓葬体积大于同类墓葬体积的平均水平,或是使用两椁一棺,抑或是随葬有铜剑、镞、戈、削刀、车马器和较多的装饰品、玉石制品等。这些墓葬特征和随葬品都罕见于无陶的小件器物墓和无随葬品墓中,且多与前两个阶层相关联。因此不排除其原属于贵族、地主或富裕平民,后因某种原因失去随葬礼器的资格和财富而流入至该阶层的可能。尤其是随葬兵器和削刀的墓葬,其墓主生前很可能曾获得过军人或低级官吏的身份。

另外,还有一种值得关注的现象:在墓地的甲、乙、丙、丁四类墓葬中均出土过铜削刀。其中甲类墓有2座,乙类墓有4座,丙类墓有9座,丁类墓有2座。削刀是一种修改简牍误笔的文具。《汉书·礼乐志》颜师古注曰:“削者,谓之所删去,以刀削简牍也。”[16]1034《周礼·考工记》曰:“筑氏为削。”郑玄注曰:“今之书刀。”[17]915有学者认为随葬削刀的墓主生前职司应是“刀笔吏”[18]。这一推论从目前材料看,是否完全符合当时的实际情况,似乎还有继续探讨的余地,但确实存在随葬削刀的墓主生前从事与这类职司有关的事实。“刀笔吏”是主办文案的官吏。最早见于《史记·萧相国世家》:萧相国“于秦为刀笔吏,录录未有奇节”[7]2452。《汉书》《后汉书》也曾多次被提及。“刀笔吏”并非官职名称,在秦汉及历代职官文献中也未见“刀笔吏”这种吏制,其称呼更像是特指某种职业身份的人群。“臣少为秦刀笔以官,长而守小官”[19]279,因其职权较小,常见于中低阶层人群中。但随葬削刀的人群未必都是“刀笔吏”,在统计的17座随葬环首削刀的墓葬中就有2座女性墓葬。随葬削刀的墓葬应是代表墓主生前曾从事过小型文官这类职司。按照“夫人与君同庖”[17]1474的礼制,其夫人也可以随葬削刀来显示身份。

综上所述,任家咀秦国墓地墓主按墓葬等级所反映的社会阶层,可分为贵族阶层的低等级贵族和有一定职掌的功勋地主、中间阶层的失势贵族、富裕地主、基层官吏和战国晚期以后的外来移民以及平民阶层的较为富裕者、普通平民、赤贫者与前两个阶层分化至此的人群。墓地内诸区组的墓主人之身份中,绝大多数应属于平民阶层,虽然也包括一些贵族阶层和中间阶层,然其多数与平民混杂在同一家族墓地中,各家族之间的等级差别不明显。仅Ⅰ-1和Ⅲ-2两个墓组内中间阶层数量占比较高,应为各族群内等级较高的家族。同时,墓地中存在相邻阶层的墓葬之间差距小,界限模糊,出现个别平民向贵族阶层分化和部分失势贵族流入中间阶层和平民阶层,亦有一些获得一定地位和经济实力的较高层次平民进入中间阶层的现象。各阶层人群频繁的分化流动与墓主生前所处的社会地位的变动相关,随着社会结构的变迁,各阶层内部人群的重组将愈加剧烈。

四、结 语

总而言之,我们首先从任家咀秦国墓地的布局入手,通过对各区组的亲属组织关系、族群来源、墓地结构的演变以及墓葬等级等问题进行分析,主要有三点认识:

第一,根据墓葬分布的疏密程度、相关空白地带以及各期别墓葬的墓位排列形态,将墓地划分为四个墓区以及Ⅰ区内的四个墓组和Ⅲ区内的六个墓组。各墓区之间在随葬的主要陶器上存在差异。其中Ⅰ区的四个墓组内各墓葬随葬陶器组合形式多以喇叭口罐为核心;Ⅱ区和Ⅲ区内的六个墓组内各墓葬随葬陶器组合形式多以锥足鬲为核心;Ⅳ区内各墓葬随葬陶器组合形式多以平底盆为核心。同一墓区内的各墓组在陶器组合上大体一致,各墓组间的关系当更为密切,但墓组之间仍可以发现陶器组合形式及陶器类型上存在的微小差别。这应视为族群内同一级别的不同亲属集团各自在随葬陶器组合上仍保留自己的某些特点所致。当同类墓组聚合起来后便形成了墓区,墓区与墓组所代表的是不同层级的亲属组织,即由各墓组组成的一级亲属组织(家族)和各家族聚合为比墓组更高级的宗族。由此形成任家咀秦国墓地家族到族两层级的亲属组织结构。

第二,任家咀秦国墓地Ⅰ区和Ⅲ区的墓主,是春秋中期从西而来的两支分别以喇叭口罐和锥足鬲为核心的秦人族群,他们及其后裔一直沿用西首向和屈肢葬的埋葬习俗,是葬入墓地的第一批移民。春秋晚期以锥足鬲为核心的族群分裂出来的分族以及以平底盆为核心的新入的秦人族群开始埋入Ⅱ区和Ⅳ区。至战国早、中期,墓地中出现少量外来移民,从头向、葬式以及随葬非秦式陶器的类型看,这部分新移民来源上具有多源性特征。但都使用屈肢葬和随葬本墓组核心陶器及组合形式,他们是通过某种方式融入到本地的秦人家族中,受秦文化影响而采用本地秦人埋葬习俗,与之同居同葬的外族人。根据墓位排列形态所呈现的埋葬规律,并结合随葬同类陶器聚集成群的现象分析,各族群以家族为单位分成若干组墓葬聚集埋葬。这种多族群共葬在一起的墓地结构可视为基于血缘关系的地缘组织在阴间的反映。

战国晚期至秦统一前后,墓地葬入了一批新的外来移民。他们带来了多元的墓葬形制、头向和葬式以及新的陶器小口圆肩罐及鼎、盒、壶组合,与以往该墓地的秦人葬俗大相径庭。新入移民的墓葬分布无明显的同类墓葬集群现象,大都相对独立地分散在各分区之中与先前葬入的族群共葬,并多打破同期和早期墓葬。这样的规划与布局改变了以往血缘组织地缘化的墓地结构,继而转变为以地缘关系为纽带将埋入人群与生前一样凝聚在一起的新型墓地结构。

第三,共同埋葬于任家咀秦国墓地的人群生前所处社会地位存在等级差异。根据随葬品材质、种类与数量的差异,综合墓葬规格、棺椁重数等各种因素将墓葬分为五个类型:甲类墓为随葬铜礼器的贵族阶层,乙类墓为随葬仿铜陶礼器的中间阶层,丙类墓、丁类墓和戊类墓为随葬日用陶器、无陶的小件器物和无随葬品的社会底层平民。各阶层人群构成复杂,有低等级贵族、有一定职掌的功勋地主、失势贵族、富裕地主、基层官吏、外来贵族以及富裕平民、普通平民、赤贫者和前两个阶层分化至平民阶层的人群。相邻阶层界限模糊,社会成员在上下层频繁流动,导致各阶层结构出现松动。平民阶层和中间阶层向上层分化,贵族阶层和中间阶层向下层流动已成为普遍现象,从一个侧面反映了当时剧烈的社会大变革。