祛风止动方联合利培酮治疗抽动障碍的随机对照临床研究

赵 欣,朱鹏程,吴 敏

上海交通大学医学院附属新华医院中医科(中国上海 200092)

抽动障碍(tic disorder)是一种起病于儿童和青少年时期的神经发育障碍性疾病,以突然、快速、反复、不自主的运动或发声抽动为特征[1],通常与各种精神和(或)行为障碍共病,比如注意缺陷多动障碍(attention deficit and hyperactivity disorder, ADHD)、强迫障碍(obsessive-compulsive disease, OCD)、焦虑、抑郁、冲动控制问题、睡眠障碍等[2]。2~21 岁是抽动障碍的好发年龄,以5~10 岁最多见,男性明显多于女性[3];20%~30%的患者病情迁延发展至成年[4]。中国6~16 岁儿童的抽动障碍患病率约为2.5%,其中短暂性抽动1.2%、慢性抽动0.9%、Tourette 综合征0.4%[5]。

由于病因不明,西医(现代医学)对抽动障碍主要以药物对症治疗为主,目前多选用利培酮、阿立哌唑等抗精神病类药物作为一线用药,氟哌啶醇等药物逐渐成为二线用药。西药能缓解大多数患儿的抽动症状,但不能治愈;对于部分难治性抽动障碍患儿的治疗效果不佳,停药后易复发;不良反应明显(记忆减退、嗜睡、注意力不集中、锥体外系症状等),严重影响患儿的学习和生活[6]。中药能改善抽动障碍患儿的抽动症状且不良反应轻微,但是治疗周期较长。因此,针对抽动障碍患儿的治疗,如何将中西医进行合理有效的融合,是急需攻克的难点。本研究采用随机对照试验的方法验证祛风止动方联合利培酮治疗抽动障碍的实用性和有效性,为制订中西医结合诊疗方案奠定基础。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究为上海交通大学医学院附属新华医院中医儿科联合院内儿童神经内科、儿童心理科开展的病例对照研究。病例来源于在2016 年1 月—2017 年1 月在以上科室门诊就诊的抽动障碍患儿。本研究经新华医院伦理委员会批准(XHEC-C-2016-004-2)。所有入选病例均已获得其监护人同意并签署知情同意书。

1.1.1 入选标准 ① 7~18 岁的中、重度抽动障碍患者;② 3~6 岁的重度抽动障碍患者;③ 入选前3 周内未接受其他方法治疗者;④ 自愿参与本研究,由监护人签署知情同意书,依从性良好;⑤ 经中医辨证,患者符合外风袭肺、肝风内动证型(前期研究表明“祛风止动方”主要适用于外风袭肺、肝风内动证型)。

1.1.2 排除标准 ① 不符合抽动障碍诊断标准者;② 年龄<3 或>18 岁者;③ 有习惯性抽搐、肌阵挛性癫痫、风湿性舞蹈病、肝豆状核变性、脑外伤、脑炎后遗症及其他锥体外系疾病者;④ 合并心血管、肝、肾、血液等器官或组织严重疾病者;⑤ 合并ADHD、抑郁症、焦虑症等精神疾病者;⑥ 不能配合治疗、未满规定观察而中断治疗、资料不全者;⑦ 未签署知情同意书。

1.1.3 脱落和剔除标准 试验过程中患者出现以下情况时视为病例脱落:① 出现过敏反应、严重不良事件、并发症,研究者判断应停止试验者;②试验过程中发生其他严重疾病,不再适合参与本试验者;③ 受试者依从性差,自行退出试验者;④试验过程中受试者出现与试验无关的意外情况,如死亡、病危等,无法继续试验者;⑤ 受试者在试验期间出现失联等情况,无法完成随访及结局者。

试验过程中患者出现以下情况可予以剔除:① 未按规定方法用药或未按规定时间进行随访者;② 试验期间采用了其他可能影响本研究结果的药物或治疗方法者;③ 因故不能完成全部检验观察项目,影响信息资料完整性和疗效判断者。

1.1.4 样本量估算 本研究样本含量估计采用完全随机设计3 个样本均数比较的样本含量估计。设定检验水平α=0.05,检验效能1-β=0.90,p1=30%,p2=36%,p3=40%,s=0.20。查阅《医学统计学》(3 版)附表18 而得Ψ值2.52,计算得n=100.27100。

表1 治疗过程总有效率YGTSS比较的广义估计方程结果

因本研究采用区组随机分组,样本量可减少1/3,同时考虑20%的可能脱落病例,综合统计学设计等因素,确定本研究每组所需要的样本量为100 例,合计样本量为300 例。

1.2 分组与治疗

1.2.1 分组 根据欧洲地区及加拿大抽动障碍诊疗指南[6-7],结合我国临床研究[8],经系统综述、meta 分析确定诊疗方案中的西药为利培酮,通过专家论证制订中西医结合治疗方案(祛风止动方+利培酮)。采用完全随机化区组设计的分组方案,将入选患者分为中药组(祛风止动方)、中西医结合组(祛风止动方+利培酮)和西药组(利培酮)。各组中度与重度患者比例均设置为21。

1.2.2 治疗方案 ① 祛风止动方颗粒:由江阴制药厂配制包装(7.49 克/袋;批号1603342)。3~6 岁患儿每次服用半包,7~14 岁患儿每次服用1 包,2 次/d。②利培酮片:由西安杨森制药有限公司生产(1 mg/片,20 片/盒,批号160128105)。初始服用剂量为0.5 mg,1 次/d;随访时如耶鲁综合抽动严重程度量表(Yale global tic severity scale,YGTSS)减分率≥30%,则维持该剂量不变;如YGTSS 减分率<30%,则加量0.5 mg,每日最大剂量不超过2 mg。3 组治疗均维持24 周。

1.3 疗效及安全性评定

1.3.1 随访 于治疗后2、4、8、12、24 周时分别进行随访,进行疗效及安全性评估。随访形式为门诊现场随访,并记录到相应病例记录表中。

1.3.2 疗效评定 本研究使用YGTSS 和中医证候量表对临床疗效进行评价。减分率=(治疗前评分-治疗后评分)/治疗前评分×100%。YGTSS 减分率, ≥80% 为临床痊愈,50%~79% 为显效,30%~49%为有效,<30%为无效。中医证候量表减分率,>95%为临床痊愈, 70%~94%为显效,30%~69%为有效,<30%为无效。总有效率YGTSS/中医证候=(临床痊愈人数+显效人数+有效人数)/总人数×100%。

1.3.3 安全性评定 使用不良事件记录表记录试验过程中出现的不良反应,计算不良反应发生率。

1.4 统计学分析

采用SPSS 21 统计软件进行数据分析,检验水准α取0.05,双侧检验,给出点估计和95%可信区间(95%CI)。① 定量资料:若数据服从正态分布且方差齐,采用例数(n)、x±s表示;组间比较采用多个独立样本均数比较的F检验及SNK 多重比较;治疗前后多个时间点测量数据采用重复测量资料的方差分析和多元方差分析。若数据不服从正态分布,采用例数(n)、中位数(M),最小值(min)和最大值(max)表示;组间比较采用Kruskal-WallisH检验及Nemenyi 法多重比较。治疗前后多个时间点测量数值变量、二分类和多分类有序变量采用广义估计方程或混合效应模型。② 定性资料:采用频数、相对数、率表示;若分析指标为无序时采用χ2检验,分析指标为有序时采用秩和检验,双向有序属性不同的资料采用线性χ2检验、秩和检验等。多因素资料采用多元线性回归分析、COX 回归分析、趋势检验等。

2 结果

2.1 一般资料

最终入选300 例(每组100 例)抽动障碍患儿,完成随访265 例。总脱落率为11.67%,其中,西药组脱落10 例,中药组脱落11 例,中西医结合组脱落14 例,各组脱落率的差异无统计学意义(P>0.05)。

各组患儿年龄、性别、心率、身高、体质量及首次YGTSS 评分和中医证候量表评分的差异均无统计学意义(P>0.05),提示基线均衡可比。

2.2 治疗过程总有效率YGTSS 比较的广义估计方程结果

所有治疗方式对抽动障碍均有显著的治疗效果,治疗在2 周起效,且随着治疗时间的延长,总有效率YGTSS 呈现升高趋势。重复测量时间比较结果:时间Waldχ2=139.824,P=0.0001,不同时间总有效率YGTSS 的差异有统计学意义(P<0.05);治疗后4、8、12、24 周随访时与治疗后2 周随访时比较,P值均小于0.001。详见表1。

2.3 各组总有效率YGTSS

治疗完成后(治疗后24 周随访时),西药组、中药组和中西医结合组的总有效率YGTSS 分别为84.4%、91.0%和94.2%,中西医结合组总有效率YGTSS显著高于西药组(P<0.05)。详见表2。

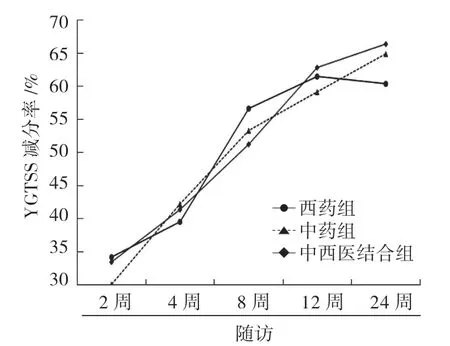

2.4 YGTSS 减分率

重复测量资料的方差分析结果显示:总体YGTSS 减分率的治疗前后比较差异有统计学意义(F=154.286,P<0.001),且随着治疗时间延长,YGTSS 减分率呈上升趋势。各组YGTSS 减分率的治疗前后比较差异均有统计学意义,且随着治疗时间延长,YGTSS 减分率逐渐升高。两两比较结果显示:中药组减分率>西药组减分率,但差异无统计学差异(P>0.05);中西医结合组减分率>西药组减分率,差异有统计学意义(P<0.001);中西医结合组减分率>中药组减分率,差异有统计学意义 (P<0.05)。详见图1。

图1 各组YGTSS 减分率

2.5 各组总有效率中医证候

治疗完成后(治疗后24 周随访时),西药组、中药组和中西医结合组的总有效率中医证候分别为85.6%、88.8%和87.2%,两两比较差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

表3 治疗完成后各组总有效率中医证候比较n(%)

2.6 不良反应发生情况

治疗完成后(治疗后24 周随访时),西药组、中药组和中西医结合组的不良反应发生率分别为7.78%、4.50%和0,组间比较差异有统计学意义(P=0.016)。两两比较发现:中西医结合组的不良反应发生率显著低于西药组(χ2=7.420,P=0.008),中西医结合组与中药组、中药组与西药组不良反应发生率的差异均无统计学意义(χ2=2.130,P=0.144;χ2=0.949,P=0.330)。各随访点3 组不良反应发生率的比较详见表4。

表4 各随访点3组不良反应发生率的比较

3 讨论

本研究采用区组随机化的病例对照设计,评价和比较了祛风止动方联合利培酮与单独中药或西药治疗抽动障碍的临床疗效及不良反应发生情况。结果表明:祛风止动方联合利培酮治疗中、重度抽动障碍疗效优于单独中药或西药的治疗方式,同时可有效减少中医证候评分,且不良反应发生率低。

研究[1]显示,如果抽动症状不影响日常生活或学校教育,多数抽动障碍患者不需要进行药物干预或治疗。对于需要治疗的抽动障碍患者,要首先确定靶症状,即对患者日常生活、学习或社交活动影响最大的症状。治疗方式主要包括药物治疗与非药物治疗。西药治疗应首选一线药物,对于难治性抽动障碍患者可联用二线药物,治疗过程中不应过早或突然更换药物或停止用药[1,3]。

目前治疗抽动障碍的常用西药有6 种,包括硫必利、阿立哌唑、可乐定(透皮贴)、利培酮、氟哌啶醇和托吡酯。研究[9]发现,氟哌啶醇在锥体外系副作用方面具有最窄的治疗窗口,其不良反应突出,包括锥体外系反应、镇静、迟发型运动障碍、体质量增加等。我国研究者[10]对利培酮与氟哌啶醇的临床对照研究发现,两种药物对抽动障碍的治疗效果相近,但是利培酮口服液的依从性好,不易出现难耐受的不良反应。有研究者[11]通过随机对照研究发现,利培酮与阿立哌唑临床疗效相近,且在临床研究期间均未出现明显的不良反应。但目前在国内,利培酮、阿立哌唑尚属于超说明书适应证用药,用药过程中应注意监测药物的不良反应。

抽动障碍属于中医药治疗的优势病种之一。2019 年中华中医药学会发布的《中医儿科临床诊疗指南·抽动障碍(修订)》[12]指出,抽动障碍的中医治疗以平肝熄风为基本法则,进行辨证施治,主要可分为肝亢风动证、外风引动证、痰火扰神证、气郁化火证、脾虚痰聚证、阴虚风动证。本研究方案根据吴敏教授理论确立基本治则:一则宣肺肃降祛外风,使邪有出路;二则疏肝通络熄内风,使邪无所藏。全方根据祛除外风的苍耳子散和平肝熄风的天麻钩藤饮化裁而成,既搜外风又熄内风,既治病之因又治病之本,肝肺同调,标本兼治,诸药合用,即能疏风通窍祛外风,又可平肝通络熄内风[13-14]。

轻度抽动障碍患者可首选非药物治疗,如心理治疗、行为干预、中医外治疗法;中度抽动障碍且症状影响日常生活的患者可首选中药或中成药治疗,如果症状控制不佳,可增加西药治疗;重度抽动障碍患者可直接进行中西医结合治疗,西药应从低剂量开始,这样既能更快达到较好的治疗作用,又能减少西药用量,同时可降低不良反应的发生率,家长接受程度更高。

若患者症状由重度转轻度,建议按照减药规则优先减少西药,至西药停药后,若症状持续稳定,再适当减少中药用量;若减药期间出现症状加重则应停止减药。若患者症状由轻度变为中重度,建议先从中药或中成药开始添加;若症状严重影响学习和生活,则建议直接加用西药治疗。但需要注意的是,由于缺乏中西医结合应用的大样本临床观察研究,所以在中西医联合治疗抽动障碍的过程中要密切监测肝肾功能,及时调整药物用量,避免发生不良反应。

结合本研究结果笔者认为,中西医结合治疗中、重度抽动障碍具有起效快、疗效高、不良反应轻的特点。因此,对于中、重度抽动障碍患儿,通过评估需要药物干预者,建议祛风止动方联合利培酮进行中西医结合治疗。本研究为抽动障碍制定药物治疗方案的临床实践提供了新的参考。