超越自我呈现:自拍作为前后台重叠的主体性建构实践

——基于Z世代女大学生的Q方法分析

李晓丽 王 菁

后千禧一代被称为“Z世代”(1)Michael Dimock,“Defining Generations:Where Millennials End and Generation Z Begins,” Pew Research Center,from http://www.pewresearch.org/facttank/2018/03/01/.,又被称为“互联网一代”或“数字原住民”(2)Anthony Turner,“Generation Z:Technology and Social Interest,” The Journal of Individual Psychology,Vol.71,No.2,2015.。根据艾玛·帕里(Emma Parry)和彼得·厄文(Peter Urwin)的研究,一代人被定义为“一系列造成代沟的历史事件和相关现象”,一代人的认同需要“某种形式的对共同事件或文化现象的社会‘接近’。”(3)Parry,E.,Urwin,P.,“Generational Differences in Work Values:A Review of Theory and Evidence,” International Journal of Management Reviews, Vol.13,No.1,2011.Z世代成长于一个被科技和互联网包围的世界,是在互联网和社交媒体上长大的第一代人,每天在社交媒体平台上花费数小时,交流、学习、购物以及找工作都在互联网上完成,作为社交媒体用户和在线客户,他们是学者们专注了解的一代人。(4)C. V. Priporas,N. Stylos,A. K. Fotiadis,“Generation Z Consumers′ Expectations of Interactions in Smart Retailing:A Future Agenda,” Computers in Human Behavior,Vol.77,No.12,2017.

当前关于自拍的相关研究表明,女性比男性更有可能自拍(5)Lin Qiu,Jiahui Lu,Shanshan Yang,et al.,“What does Your Selfie Say about You?” Computers in Human Behavior,Vol.52,No.11,2015.,因为女性倾向于将自己展示为有吸引力的和社会群体的一部分。(6)Adriana M. Manago,Michael B. Graham,Patricia M. Greenfield,et al.,“Self-presentation and Gender on My Space,” Journal of Applied Developmental Psychology,Vol.29,No.6,2008.由于Z世代多集中于大学生群体,因此本研究聚焦于Z世代女大学生群体,从网络自拍这一当代流行文化中最为普遍的网络行为入手,对Z世代女大学生的网络自拍动机进行探索性研究。具体而言,Z世代的女大学生们存在哪几种自拍动机?是否存在某种共识性动机?这些动机之间有什么样的联系?相较于其他群体,Z世代女大学生的自拍动机呈现出什么特征?这些是本研究主要关注的问题。

一、文献分析与理论基础

关于自拍动机的研究主要包括三种视角:传播学、社会学与心理学。传播学视角主要采用使用与满足范式来探究用户的网络自拍行为所带来的满足感,以揭示自拍原因和心理动机。阿格达斯·马利克(Aqdas Malik)等人发现在Facebook上分享照片的满足感包括:寻求情感、寻求关注、自我披露、信息共享、习惯和社会影响。(13)Malik,A.,Dhir,A. &Nieminen,M.,“Uses and Gratifications of Digital Photo Sharing on Facebook,”Telematics and Informatics,Vol.33,No.1,2016.阿曼达·科尔尼(Amanda Kearney)的研究揭示了在社交媒体上发布自拍的五种满足感:寻求关注、逃避、娱乐、存档和交流。(14)Kearney,Amanda,“Use and Gratification of Posting Selfies on Social Media,” RIT Scholar Works,2018.

自拍动机研究的心理学视角主要探究特定人格特质对自拍动机的影响。相关研究发现,宜人性与发布更多自拍照有关,(15)Y. Amichai-Hamburger,G. Vinitzky,“Social Network Use and Personality,” Computers in Human Behavior,Vol.26,No.6,2010.外向性和宜人性与自拍编辑、发布呈正相关,神经质则与这两种行为呈负相关,外向性的人发布自拍是为了寻求关注、交流和记录。(16)Chaudhari B.L.,Patil J.K.,Kadiani A.,et al.,“Correlation of Motivations for Selfie-posting Behavior with Personality Traits,” Indian Journal of Psychiatry,Vol.28,No.1,2019.多个研究表明自恋人格特质与自拍发布活动显著正相关,可以预测自恋人格发布自拍的频率和意图。(17)Ji Won Kim,T. Makana Chock,“Personality Traits and Psychological Motivations Predicting Selfie Posting Behaviors on Social Networking Sites,” Telematics and Informatics,Vol.34,No.5,2017.但当前的研究中也有学者认为自恋的标签太过笼统。希尔·埃特加(Shir Etgar)等人对探索出的自我认可、归属感和记录动机进行回归分析,没有发现性别和自恋在预测自拍动机方面存在显著的相互作用。(18)Etgar S.,Amichai-Hamburger Y.,“Not All Selfies Took Alike:Distinct Selfie Motivations are Related to Different Personality Characteristics,” Frontiers in Psychology,Vol.5,No.8,2017.另外一项研究发现虽然女性发布各种类型的自拍照比男性多,但女性的自拍发布行为通常与她们的自恋程度无关。(19)Sorokowski,P.,Sorokowska,A.,Oleszkiewicz,A.,et al.,“Selfie Posting Behaviors are Associated with Narcissism among Men,”Personality and Individual Difference,Vol.85,No.10,2015.

社会学中戈夫曼的拟剧论(Dramaturgy)是分析自拍现象的主要理论视角。在对自拍动机进行分析时,学者们普遍将自拍看作一种社交网络时代基于个人身份的自我呈现。(20)吕宇翔、纪开元:《流动的身份展演——重访社交媒体演进史》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2021年第5期。依据戈夫曼的拟剧理论,自我呈现是为了控制他人形成对自己的印象的过程。(21)道格拉斯·肯里克、史蒂文·纽伯格、罗伯特·西奥迪尼:《自我·群体·社会:进入西奥迪尼的社会心理学课堂》 (第5版),谢晓非等译,中国人民大学出版社,2011年,第83-84页。以10~30岁的女性为对象的研究发现,印象管理是理解自拍发布过程的关键。(22)Pounders,K.,Kowalczyk,C.M. and Stowers,K.,“Insight into the Motivation of Selfie Postings:Impression Management and Self-esteem,” European Journal of Marketing,Vol.50,No.9,2016.对于“拟剧方法”而言,互动是后台自我的前台表演,其中自我是面对想象观众的一种表演角色。(23)欧文·戈夫曼:《日常生活中的自我呈现》,冯刚译,北京大学出版社,2008年。

通过以上文献分析发现,网络心理学视角的相关关系分析虽然有着较强的说服力,但普遍存在研究结论可阐释性与深度不足的问题。使用与满足研究中对自拍动机的命名与分析主要依据以往社交平台的使用与满足研究,较少体现自拍中的特殊满足感,大样本横断面调查也会导致忽略研究对象的个体差异。戈夫曼的方法强调自我效能,关注自身如何被外界看待,个人如何向世界展示自己以确保社会互动的成功。(24)Nancy A. Van House,“Collocated Photo Sharing,Story-telling,and the Performance of Self,” International Journal of Human-Computer Studies,Vol.67,No.12,2009.但对于物质生活极大丰富,生活在数字时代的Z世代来说,自我关照才是最重要的。(25)陈冰、陈婉姣:《Z世代,这样一群人》,《新民周刊》2021年第21期。网络自拍照的最显著特征是对个体自我的关注。(26)Enli,G. S. and N. Thumim,“Socializing and Self-Representation Online:Exploring Facebook,” Observatorio,Vol.6,No.1,2012.戈夫曼的拟剧方法体现出一种“真实”与“虚拟”二分法,这种理解方式更适用于第一代互联网研究(27)Edgar Go′mez Cruzl &Helen Thornham,“Selfies beyond Self-representation:the (theoretical)F(r)ictions of a Practice,” Journal of Journal of Aesthetics &Culture,Vol.7,No.1,2015.,不完全适用于移动互联网时代的社会互动。

以上分析揭示了当下自拍动机研究中方法与理论上的问题,对自拍动机的既有研究往往限于自我呈现的刻板视角。不同于拟剧论中前台自我是后台真实自我的虚假展演,朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)的表演论(Performativity)认为,表演性是建构或重建主体的重要途径,不存在一个先于表演的主体。(28)朱迪斯·巴特勒:《性别麻烦:女性主义与身份的颠覆》,宋素凤译,上海三联书店,2009年,第5页。依据拉塞尔·贝尔克(Russell Belk)的数字延伸自我理论,网络自我是真实自我的数字延伸。(29)Russell W. Belk,“Extended Self in a Digital Word ,” Journal of Consumer Research,Vol.40,No.3,2013.因此,Z世代女性的自拍照是她们个人如何表现、制定或构建真实自我的一部分。自我呈现难以构成对Z世代自拍实践的全部解释。本研究更倾向于把自拍现象理解为一种执行性和中介性的社会实践,将Z世代的自拍看作数字延伸自我嵌入到巴特勒的表演性概念中去。个体可以通过自拍这种方式来进行表演性自我表达,但并不代表着自拍就是“表演”或“展演”这些概念本身。

那么,使用基于主观性的Q方法,从Z世代女大学生自身对自拍的理解出发进行探索性因子分析会发现什么样的动机类型?将贝尔克的数字延伸自我理论和巴特勒的表演论,与探索出的自拍动机进行关联分析,是否会探寻出超越自我呈现的分析框架?接下来将对此作出探究。

二、研究过程

在方法上,本研究采用具有混合性质的Q方法探究Z世代女大学生的自拍动机。威廉·斯蒂芬森(William Stephenson)是Q方法的创始人,他在1935年发表的一封给《自然》杂志的信中概述了Q方法的一般概念(30)Stephenson,W.,“Technique of Factor Analysis,” Nature,Vol.136,No.8,1935.,并在1953年的开创性著作《行为研究:Q技术及其方法论》中详细阐释了这一方法。主观性、溯因推理和自我指涉是Q方法的理论基础,这一方法较适用于探索态度、品位、偏好、情感、动机和目标等主观性较强的问题,能够提供一种识别某一群体或某类别的人,他们对某种现象有着相似的态度。(31)Rieber,L.P.,“Q Methodology in Leaning,Design,and Technology:An Introduction,” Education Tech Research,Vol.68,No.4,2020.Q方法包括五个步骤:收集和构建陈述样本(Q样本)、选择参与者作为P样本、Q排序、因子分析与解释。目前这一方法被广泛应用于心理学、传播学、护理学、教育学、社会学和政治学等学科。

(一)研究设计

1.构建Q样本

Q方法研究的第一步是开发和构建Q样本,包含一系列与研究主题密切相关的所有意见和议题所构成的集合,一般通过搜集文献、报道、访谈等方式形成。本研究的主题为自拍动机,因此,需要收集包含自拍动机的陈述语句,并且是第一人称的视角表达。本研究的Q语句来自知网、谷歌学术、豆瓣论坛、媒体报道,以及对Z世代女大学生的非正式访谈。以“我自拍是为了什么” “我做什么时会发自拍” “自拍可以使我怎样”为语句形式,形成了93条Q陈述作为本研究的Q样本母体。为了兼顾Q样本的多样性,同时避免因样本数量过大造成参与者排序困难,本研究邀请了几位属于Z世代的女大学生以及一位本研究领域的教授,审阅最初的Q语句,筛除表达模糊以及与研究主题相关性较小的陈述,最终得到46条陈述语句作为本研究的Q样本。

2.选择P样本

P样本指的是参与者。学者们认为,当参与者组包含40至60个人时,研究是有效的。(32)Smith,J.A.,Harre,R. and Van Langenhove,L., Rethinking Methods in Psychology,SAGE Publications Ltd,1995,p.224.Q方法旨在发掘存在的观点,而不是探索观点的通用性,因此,小样本可以满足本研究的需求。(33)Brown S.,Political Subjectivity:Applications of Q Methodology in Political Science,Yale University Press,1980.由于本研究的目标群体为Z世代女大学生,我们在全国可以接触到的高校学生中,寻找有意愿参与研究的大一大二的在读本科生作为本次研究的P样本。最终,共有来自全国21所高校的68名Z世代女大学生参与了本次研究,即P样本的数量为68。

3.Q排序

本研究利用HTMLQ排序系统在线上完成。第一步为初分类,将46条语句大致分为同意、不同意和中立。第二步要求排序者再次斟酌三个意见框中的Q语句,并根据自身实际感受,将每条陈述逐一拖动到为本研究制定的11级(-5到+5)正态分布表格中(见表1)。第三步要求参与者再次查看自己的排序结果,并进行最终的确认与调整。第四步是邀请参与者对他们的排序结果中持极端意见的陈述语句进行解释。最后一步为参与排序者的基本信息调查,根据参与者所提交的数据来看,完成问卷的平均花费时间约为30分钟。

表1 排序结果示例

(二)数据分析

表2 因子特征值

三、研究结果与分析

研究者通常根据每个因子中的区分性陈述来对因子进行命名,即为每个因子贴上不同的标签。(36)Simons J.,“An Introduction to Q Methodology,” Nurse Researcher,Vol.20,No.3,2013.本研究的4个因子分别被命名为:寻求关注、自我印象管理、获得归属感、成就分享,也就是将56名参与者的自拍动机归为这四类。除了对四个互相区分的自拍动机进行讨论,共识性陈述也是需要阐释与分析的重要内容。

(一)区分性因子分析

1.因子1:寻求关注

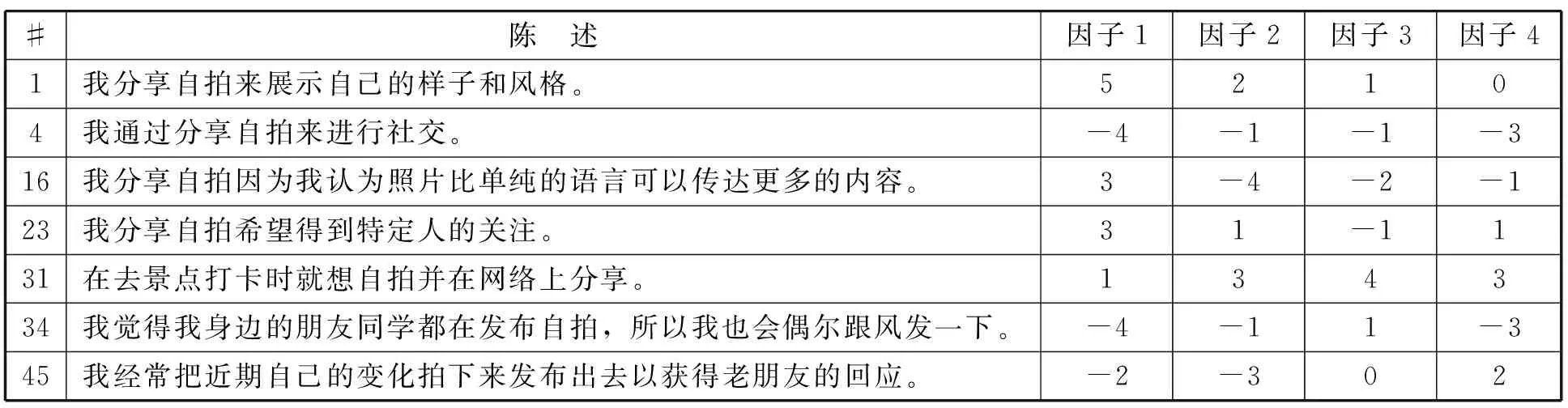

表3为因子1的区分性陈述,该因子解释了27.3%的变量,共有18名参与者被归为这一自拍类型。这一自拍类型的Z世代女大学生喜欢通过分享自拍来展示自己的样子和风格(陈述1:+5),认为照片可以传达更多的内容(陈述16:+3),且希望通过在社交网络上发布自拍来获取“特定”关注(陈述23:+3)。参与者SKX解释道:“有时候在朋友圈分享自拍只是为了得到某人的回应。”同样被归为这一因子的SCX说:“自拍只想让我喜欢的人看到。”

表3 因子1的区分性陈述(37)本研究所用正态分布表为11级,从-5到+5,表中的5、2、1、0分别代表Q排序分值:+5、+2、+1、0。表4、表5、表6、表7同此。

自拍是Z世代的女性在数字化生存中获得关注的重要方式。这一类型的自拍者并不是为了要获得很多“点赞”(陈述11:-1),也不是通过发布自拍来管理自己在社交网络上的形象(陈述33:-2),(38)表4中显示了陈述11和陈述33的正态分布分值。而是在数字社交媒体上延伸真实自我。借鉴贝尔克的数字延伸自我理论(Digital Extended Self),(39)Russell W. Belk,“Extended Self in a Digital Word,” Journal of Consumer Research,Vol.40,No.3,2013.自拍可以被看作移动互联网时代人们在社交网络上的数字延伸自我,寻求特定关注的自拍者将个人特质进行数字化后,发布在社交网络上,期望得到特定对象的关注与了解。贝尔克认为,数字延伸自我是去物质化(Dematerialization)的。而如今,学者们都在讨论媒介技术的“物质性”。有学者提倡将现象学的物质性延伸到互联网和社交媒体所假定的非物质性空间,媒介的影响力是针对“人”本身,是与人互为条件的行动者,共同参与意义、知识和文化的创造。(40)易前良:《物质性:媒介技术理论化及其与数字媒介研究的勾连——基于媒介理论与STS之比较》,《南京社会科学》2022年第3期。数字革命使得电子人(homo electronicus)变为数字人(homo digitalis)。通常来说,数字人有其自己的形象,并且不断致力于改善自己的形象,他们并非“无名之辈”,而是彻彻底底的“重要人物”,他要展示自己,要引人注目;与之相反,大众媒介中的“电子人”,其个人身份已经融入群体,并不寻求别人对他本人的关注。(41)韩炳哲:《在群中:数字媒体时代的大众心理学》,中信出版社,2019年,第17-18页。

智能手机作为自拍照的物质载体,充当相机、舞台和镜子,参与知识与文化的创造,它“既是物质的文化,也是文化的物质”。(42)Boczkowski,P.& Lievrouw,A.,New Handbook of Science and Technology Studies, Hackett,O. eds,MIT Press,2007,pp.949-977.由智能手机在人的主观能动性下产生的自拍照,既有象征性又有物质性。前者是由符号构成的象征体系,可理解,可表达,可传播,但不存在没有媒介物的符号,象征体系必须以技术作为物质支撑。因此,作为象征符号的自拍照在作为技术物的智能手机之外不可能存在。这就显示了数字媒介在塑造自拍文化中的物质性力量。Z世代女大学生们在社交网络上展示作为数字化自我的自拍照,是为了获取现实中特定对象对自我的关注,这就产生了一种基于数字延伸自我的社会交往实践。

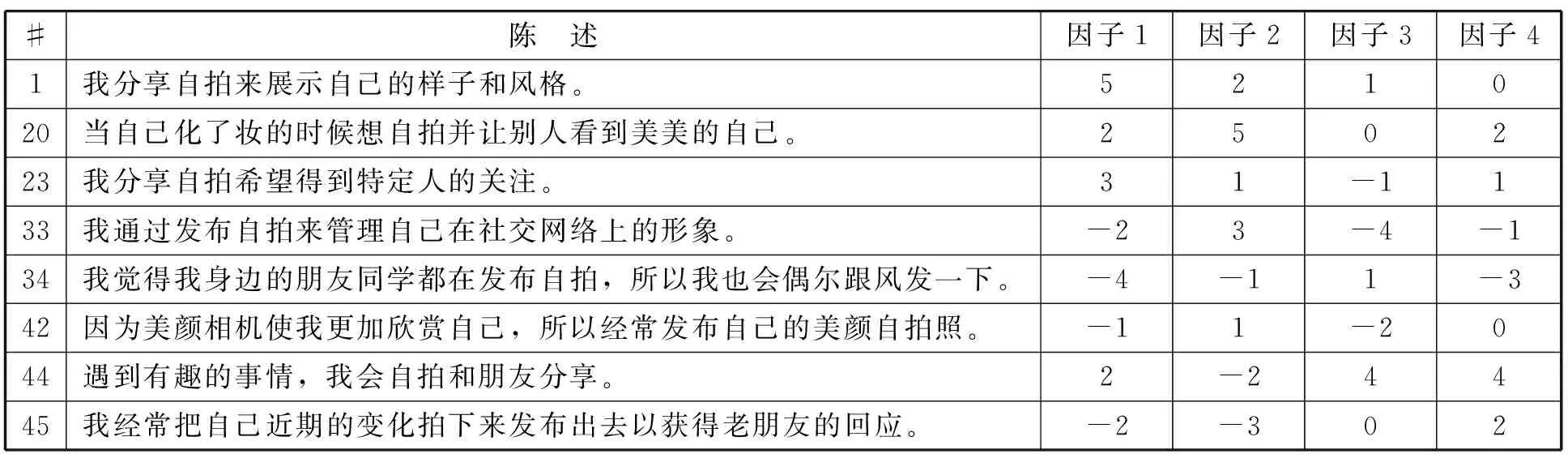

2.因子2:自我印象管理

表4列举了因子2的区分性陈述,该因子解释了16.7%的变量,共有11名参与者被归为这一类型。这类自拍者往往会在精心化妆打扮之后进行自拍(陈述20:+5,陈述46:+4)。喜欢分享美颜自拍的Z世代女大学生们往往很满意自己的自拍照,希望获得他人的“点赞”(陈述11:+2)。她们认为,“在社交网络分享自拍并获得赞赏可以让自己变得更自信”(陈述26:+3),且经常会“通过分享自拍来使自己看起来很棒” (陈述5:+4),也经常会“通过发布自拍来管理自己在社交网络上的形象” (陈述33:+3)。这说明,分享完美的自拍照可以使个人更接近理想的自我。被归为这一因子类型的参与者ZYT认为:“分享自己化妆后精致漂亮的自拍照可以让朋友圈更加有吸引力,在增强自己魅力的同时使自己感到更自信。”这类自拍者通常只会在社交媒体上展现自己认为自身较为完美的一面,但并不是“从另一个角度来看自己的样子”(陈述7:-5),而是从高度自我认可的角度来看待自己。这体现出这类自拍者较强的主体性,她们更多地从自身的角度来认识和建构自我。

表4 因子2的区分性陈述

戈夫曼的拟剧论将日常生活概念化为社会表演的舞台,他将社会参与者分为演员和观众,前台表演为演员提供了一个向观众展示、管理和保持印象的机会。戈夫曼认为,前台表演内在地缺乏真实性,而更真实的存在方式总是保留给被他称为“后台”的私人空间。但当今的社交网络早已超越了虚拟与现实相分离的第一代互联网,数字时代的人们渴望通过数字设备构建一个“数字化的真实自我”,(43)Hess,A.,“The Selfie Assemblage,” International Journal of Communication,Vol.9,2015.尽管涉及一定程度的主观性,但社交媒体自拍依然被看作是身份的真实表达。(44)Linh Nguyen &Kim Barbour,“Selfie as Expressively Authentic Identity Performance,” Firs Monday,Vol.22,No.11,2017.社交网络自拍所建构的前台自我可能趋于理想化,但并非虚假展演。参与研究的Z世代女大学生,希望自己呈现在社交网络上的形象,就是自己真实的样子,并不想有明显的前后台之分。分享自拍获得的“点赞”是对线上前台自我的肯定,这会使后台自我努力向前台自我靠拢,前台反过来也在建构后台自我。这是一种双重自我建构,呈现出一种前台与后台日益重叠的趋势。

网络自拍中前后台的模糊以及数字延伸自我的真实性,都说明戈夫曼的自我呈现观点无法形成对Z世代女大学生自拍实践的有力解释。因此,必须在超越自我呈现的基础上形成对这一行为的理解。不同于拟剧论中将前台与后台自我进行真实与虚假的对立二分,巴特勒的表演论(Performativity)认为,表演性是建构主体的重要途径,然而,贯穿始终的表演性,绝不能被误解为演员戴上面具进行表演。(45)朱迪斯·巴特勒:《性别麻烦:女性主义与身份的颠覆》,宋素凤译,上海三联书店,2009年,第5页。拟剧论中的前台表演假定了一个主体的存在,而巴特勒质疑主体的概念,她认为主体具有不透明且不为人知的特征,强调主体是由社会法则所塑造的。巴特勒的表演论不仅超越了前后台真实与虚假的二分,还挑战了性别的二元对立。她认为所谓的性别没有社会与生理之分,它只是一种相对封闭的社会法则,并被反复引用,这种引用的结果就是书写出具有性别特征的身体,建立起主体。女性自拍中的身体和妆容就代表了女性在社交网络中对社会规范中性别特征的书写与表达。Z世代女大学生通过自拍管理自己在社交网络上的形象就是一种在社会化网络中建构主体的过程,美颜或化妆后分享自拍获得“点赞”就意味着“引用”或“表演”的成功。

3.因子3:获得归属感

因子3解释了21.2%的变量,共有14名参与者被归为这一因子类型,表5显示了该因子的区分性陈述。这一类型的自拍者并没有在特定的描述中呈现出较为明显的意见。相较于其他三个因子,她们同意自己是在参照朋友或同学跟风发自拍(陈述34:+1),遇到有趣的事情也会发布照片或自拍和朋友分享(陈述44:+4),但不会因为自我欣赏而刻意发布美颜自拍照(陈述42:-2),我们将这种跟风与顺应群体的行为倾向概括为获得归属感的动机。归属感的建构起源于心理学,是一种内在的情感或评价感觉。(46)B.M.K. Hageyrty,J. Lynch-Sauer,K.L. Patusky,M.,et al.,“Sense of Belonging:A Vital Mental Health Concept,” Archives of Psychiatric Nursing,Vol.6,No.3,1992.根据作为动机理论之一的马斯洛需求理论,归属感是人的基本需求之一,是仅次于生理需求和安全需求的第三个层次的需求,归属的需要即一种归属于一个群体的感情,希望成为群体中的一员并互相关心和照顾。(47)亚伯拉罕·马斯洛:《动机与人格》(第三版),许金声等译,中国人民大学出版社,2013年。

表5:因子3的区分性陈述

归属感在个人与社会的联系中扮演着重要角色,因为自我意识建立在我们与他人互动的关系过程中。(48)May V.,“Self,Belonging and Social Change,” Sociology,Vol.45,No.3,2011.归属感是建立和维持关系的基本动力,(49)R.F. Baumeister,M.R. Leary,“The Need to Belong:Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation,” Psychological Bulletin,Vol.117,No.3,1995.也是使用社交媒体的主要动力,(50)Gwendolyn Seidman,“Self-presentation and Belonging on Facebook:How Personality Influences Social Media Use and Motivations,” Personality and Individual Differences,Vol.54,No.3,2013.社交媒体可以成为应对社交脱节感的有效方法(51)K.M. Sheldon,N. Abad,C. Hirsch,“A Two-Process View of Facebook Use and Relatedness Need-Satisfaction:Disconnection Drives Use,and Connection Rewards It,” Journal of Personality and Social Psychology,Vol.100,No.4,2011.,因为它可以促进同伴接受和关系发展。(52)Yu,A.Y.,Tian,S.W.,Vogel,D.,et al.,“Can Learning be Virtually Boosted?An Investigation of Online Social Networking Impacts,” Computers and Education,Vol.55,No.4,2010.Z世代女大学生是在各种社会化媒介的伴随中长大的一代,在社交平台上的交友和维持社会关系等各类网络行为,是她们进行自我社会化的方式。在社交媒体平台上留下的各类数字痕迹都是她们在数字时代进行社会参与的证明。在社交媒体平台发布个人的或者与朋友共同的自拍照,体现的是一种社会关系归属行为。比如被归为这一因子类型的参与者HTT对“和朋友聚会的时候会自拍并分享”这条陈述就持非常认同的态度(陈述22:+4)。

归属感还是一种多维的体验,除了对人和集体体验到归属感外,有学者还建构了一种对地方和物质对象的归属感。(53)Downing F.,“Transcending Memory:Remembrance and the Design of Place,” Design Studies,Vol.24,No.3,2003.在本研究关于自拍频率的调查中,有62人每天自拍一次,有4人一天自拍好几次。这说明对于Z世代女大学生来说,自拍已成为其日常生活的重要部分,即形成了一种移动智能手机的使用习惯。在社会化网络时代,移动社交网络的使用已经融入用户的日常生活。对于作为数字原住民的Z世代来说,在社交平台上的数字化生存不仅是一种习惯性的生活方式,也是一种对于网络空间、移动智能设备的归属感。归属感被认为是一种稳定而持久的情感因素,通常在特定的社交平台等较为稳定的环境中发展,代表个人参与社会化网络环境的体验,觉得自己是该环境不可分割的一部分,这种情感促进了社交网站的主动和持续使用行为。(54)L. Zhao,Y. Lu,B. Wang,et al.,“Cultivating the Sense of Belonging and Motivating User Participation in Virtual Communities:A Social Capital Perspective,” International Journal of Information Management,Vol.32,No.6,2012.研究发现在社交平台上的归属感体验与个人特定社交媒体应用程序的使用习惯呈正相关,(55)Qian Liu,Zhen Shao,Weiguo Fan,“The Impact of Users′ Sense of Belonging on Social Media Habit Formation:Empirical Evidence from Social Networking and Microblogging Websites in China,” International Journal of Information Management,Vol.43,No.1,2018.与个人对手机应用的使用黏性之间也存在正相关,(56)H. Lin,W. Fan,P.Y.K. Chau,“Determinants of Users′ Continuance of Social Networking Sites:A Self-Regulation Perspective,” Information &Management,Vol.51,No.5,2014.这在很大程度上解释了这类自拍动机类型的Z世代女大学生,为何在没有特定强烈动机的情况下依然经常自拍。

4.因子4:成就分享

该因子解释了19.7%的变量,有13名参与者被归为这一类型,表6显示了因子4的区分性陈述。被归为这一因子的自拍者在取到某个成就后,会第一时间想自拍分享在社交网络上(陈述35:+4),并且经常会把近期的变化拍下来发布出去,以期获得老朋友的回应(陈述45:+2)。但是她们并不会通过分享自拍来确认他人是否认为其看起来很好(陈述9:-4)。这类自拍者分享的关于自身变化和成就的自拍都是自我确信较为正面积极的形象和事件,且经过了选择和加工。发布美颜自拍寻求的是他者对自拍者本人形象的关注,获取归属感的自拍多是集体自拍,而成就分享的自拍很多时候是加入物的自拍,抑或是镜像自拍。

表6 因子4的区分性陈述

一项关于Z世代文化的研究报告显示,相比千禧一代和X世代,Z世代被发现是最注重成就的一代,而且他们的身份主要是由个人成就来定义,教育、职业、爱好和消遣是Z世代们定义自己身份最核心的因素。(57)Barna Group,“Is Gen Z the Most Success Oriented Generation?” Research Releases in Millennials &Generations:Report of Barna Group,Vol.6,2018.Z世代女大学生们将自己所获得的成就用自拍的形式记录下来并在社交媒体平台上进行分享的动机,进一步体现了社交媒体平台的连接性。被归为因子4的参与者XHD认为,“在社交媒体上自拍进行成就分享很大程度是为了获得他人的认可。”将自我价值建立在认可之上的人往往会拍摄更多的自拍照。(58)Zhiying Yue &Michael A. Stefanone,“Submitted for Your Approval:A Cross-cultural Study of Attachment Anxiety,Contingencies of Self-worth and Selfie-related Behaviour,”Behaviour &Information Technology,Vol.41,No.7,2022.对于Z世代女大学生们来说,外貌形象上的提升、学习成就、升学考试以及对某方面的突破等,都会成为她们自拍并分享在社交媒体上的主要内容,她们分享这些内容除了记录的目的,更重要的是想要得到正面的反馈。她们认为对于自己在社交平台上发布的小成就,获得的赞赏越多,越能增强自己在现实生活中的幸福感与自信程度。

这里的成就分享虽然在很大程度上也可以解释为一种印象管理,但不同于因子2对外貌的强调,这更偏向于一种对于个人能力、价值的整体认可。线上自我呈现能力会被平台的可供性和我们的策略性形象管理技巧所限制和支持。(59)南希·K.拜厄姆:《交往在云端:数字时代的人际关系》,董晨宇、唐悦哲译,中国人民大学出版社,2021年,第123页。对于Z世代来说,视觉思维占据主导地位,他们喜欢分享视频和图片。(60)Zsuzsa Emese Csobanka,“The Z Generation,”Acta Technologica Dubnicae,Vol.6,No.2,2016.社交媒体上带有文字表达的自拍,提供了个人主动进行成就展示的视觉形式。通过对参与者的访谈得出,一份录取通知书、学会化妆、减肥成功、交新朋友、收到礼物等都是她们进行自拍的素材,从中可以体现学习能力、社交能力、外型的自我提升能力等,这显示出当代女性在社交媒体上为自己言说,从而实现对个人自我的整体建构。

5.共识性陈述分析

表7显示了四个因子的共识性陈述。共识性陈述“对人生重要时刻的纪念”和“记忆的保存”是从传统的照相留念,到数字时代的数字化记录所具有的共识性目的,因此将“数字记忆”看作四个因子的共识性动机,抑或是四个区分性动机之前的先在性动机。此外,共识性陈述还表明了Z世代的女大学生发布自拍并不是为了摆脱孤独与发泄情绪,也不想利用分享自拍来使自己成为交谈的一部分,但在社交网络上发布自拍就会产生网络互动,或者在社交网络上分享自拍的行为本身就是一种社会互动。无论是用强调别人的观点对认识自我重要性的“镜中我”理论来理解自拍,还是揭示社交媒体本身的社会互动性质,分享自拍都具有互动的含义。

表7 共识性陈述

移动智能设备上的海量自拍照是属于个体的数字记忆,也可理解为一种去物质化的“数字财产”。(61)Belk,R. W.,“The Extended Self Unbound,” The Journal of Marketing Theory and Practice,Vol.22,No.2,2014.数字记忆又分为个体记忆和集体记忆。传统的记忆理论认为,个体与集体是相互独立的“主体”,“集体”这一术语指的是一种文化实践,它们通过技术机制和社会机构勾连在一起。(62)Van Dijck J.,“Flickr and the Culture of Connectivity:Sharing Views,Experiences,Memories,” Memory Studies,Vol.4,No.4,2011.然而,随着记忆技术的变化,记忆理论也发生了变化。南希·范·豪斯(Nancy Van House)和伊丽莎白·丘吉尔(Elizabeth F. Churchill)观察到:“个人和集体记忆的部分取决于记忆技术和社会技术实践,这些技术正在发生根本性变化。”(63)Van House N.,Churchill E.F.,“Technologies of Memory:Key Issues and Critical Perspectives,” Memory Studies,Vol.1,No.3,2008.在当今的数字时代,记忆越来越依托于数字网络技术,由于社交媒体平台具有无限连接的属性,安德鲁·霍斯金斯(Andrew Hoskins)认为对数字时代的记忆的研究应超越个人和集体的“二分模型”,用记忆的“连接转向”来理解社交网络时代的数字记忆。(64)Hoskins A.,“7/7 and Connective Memory:Interactional Trajectories of Remembering in Post-scarcity Culture,” Memory Studies,Vol.4,No.3,2011.因此,Z世代女大学生们将基于特定时空、场景和事件的自拍照,既视作具有特别情感依恋的数字财产,也当成她们在数字化网络时代进行自我叙事的重要方式,不同成长阶段的自拍照形成了一种存储在网络空间连接过去与他者的数字自传。(65)Williams,H. L.,Conway,M. A. &Cohen,G.,“Autobiographical Memory,” in G. Cohen &M. A. Conway (Eds.),Memory in the Real World (3rd ed),Hove,UK:Psychology Press,2008,pp.21-90.

四、讨 论

定性与定量相结合的Q方法对自拍动机的分析具有跨学科的性质,使得本文对自拍动机的分析具有解释力与深刻性。本研究得出了Z世代女大学生的四种区分性自拍动机——寻求关注、自我印象管理、获得归属感与成就分享,以及数字记忆这一共识性动机。从本体论的角度来理解自拍,它不仅是一种文化实践和社会技术形式,而且本身也揭示了当代数字文化的基本内容。(66)Grant Bollmer,Katherine Guinness,“Phenomenology for the Selfie,” Cultural Politics,Vol.13,No.2,2017.

不同于马利克和科尔尼的使用与满足研究中笼统的寻求关注动机,因子1的Z世代女大学生们分享自拍的寻求关注动机是为了获得社交平台中特定对象的关注,而非普遍的影响力。尽管从表面上看,这一类型的自拍者不认为自己在通过分享自拍来进行社交,但移动互联网技术的发展赋予社交网络平台的无限连接属性,使得她们无意识地与他人进行连接与交流。因此,获取特定对象关注的动机可以理解为一种人际传播。

因子2的自我印象管理动机虽然借鉴了戈夫曼的印象管理概念,但摒弃了完全将自拍看作一种前台展演之说,而是前后台重叠的自我双重建构。当我们用戈夫曼的拟剧论来理解在社交网络上发布自拍这一行为时,我们更多地倾向于这是一种前台表演行为,但无论是因子1的为了寻求特定对象的关注,还是因子2的自我印象管理,她们都在努力塑造前后台形象的一致性。基于真实性的社交网络自拍具有规范诱导效应,可以促使自拍者找到并展示她们的“最佳自我”。(67)O′Leary,K. and Murphy,S.,“Moving beyond Goffman:The Performativity of Anonymity on SNS,” European Journal of Marketing,Vol.53,No.1,2019.用巴特勒的表演论来理解Z世代女大学生自拍的印象管理动机,社交网络自拍就是一个朝着“理想自我”进行自我建构的过程,通过美颜或化妆后自拍来使自己获得赞赏与增强自信,就意味着对社会规范中受欢迎女性形象的成功“引用”。

因子3的归属感动机既是对社会关系的归属,也通过使用习惯体现出对社交媒体平台与智能手机的归属。女性不仅仅是照相手机的拥有者,也是创造各种文化意义的行动者。(68)Lee,D.,“Women′s Creation of Camera Phone Culture,” The Fibreculture Journal,Vol.6,No.6,2005.社交媒体平台的可供性使得自拍成为女性主体寻求自我整体价值认同、为自己言说的视觉形式,这使得因子4的成就分享动机具有重要的女性主义意义。

而通过对共识陈述的分析可以看出,Z世代女大学生自拍的共同动机是数字记忆,既对应又超越了拍照的纪念和记录功能,是一种存储在网络空间中连接过去和他人的数字自传,从这种连续和连接性意义上说,作为数字记忆的社交网络自拍也是对自我呈现的超越。

以上分析表明,从贝尔克的数字延伸自我理论和巴特勒的表演论视角分析自拍,是对以往将自拍作为自我呈现观点的超越,这种超越体现了Z世代女性强烈的主体性。Z世代女大学生们的自拍照可以理解为社交网络时代带有表演性的社会实践,但不是一种虚假的“舞台表演”。根据巴特勒表演论中的性别戏仿概念,并不假定有一个这些戏仿的身份所模仿的真品存在,性别用以模塑自己的原始身份,本身就是一个没有原件的仿品。因此,Z世代女大学生的自拍是一个在社会化网络中不断塑造主体自我的实践过程。从历时性的角度审视一个人的长期自拍,数字记忆与自我建构的意味远远超过了前台自我呈现。自拍展现自拍者的性别属性,是女性连续不断地将自己的身体进行具化的过程,被认为是当代女性的自我赋权行为。(69)Marwick,A. E.,“Instafame:Luxury Selfies in the Attention Economy,” Public Culture,Vol.27,No.1,2015.自拍是在个人层面进行情感赋权,这符合后女权主义的当代趋势。(70)Stephen R. Barnard,“Spectacles of Self(ie)Empowerment?Networked Individualism and the Logic of the (Post)Feminist Selfie,” Communication and Information Technologies Annual,Vol.11,No.2,2016.技术为女性赋权不同于以往对性别技术的批判性观点,人们应该了解女性对技术的主观体验和实践,改变技术的性别文化,并在此意义上定义或重新定义技术。(71)Henwood,F.,“From the Woman Question in Technology to the Technology Question in Feminism:Rethinking Gender Equality in IT Education,” European Journal of Women′s Studies,Vol.7,No.2,2000.网络自拍是一种每个人都可以轻松使用的日常技术,应该认真对待女性通过网络自拍创造社会意义的方式,减少刻板审视。