突发公共卫生事件下构建韧性城市社区研究——总结性回顾及展望

刘安长,李 颖

本刊核心层次论文

突发公共卫生事件下构建韧性城市社区研究——总结性回顾及展望

刘安长1,李 颖2

(1. 湖南财政经济学院 财政金融学院,湖南 长沙 410205;2. 湖南女子学院 马克思主义学院,湖南 长沙 410004)

以新冠疫情为代表的突发公共卫生事件发生后,国内学术界对韧性城市社区的构建展开了大量研究。为系统梳理当前文献对韧性内涵的解读、韧性城市社区的特点、构建韧性城市社区存在的困境及构建韧性城市社区的路径等方面的研究进展,本文采取了文献梳理、数据可视化分析等方法展开总结性研究。结果表明:尽管研究视角不同,学术界在韧性城市社区构建的必要性、内涵、困境及围绕的主题方面基本达成了共识。展望未来,该领域可以在前期韧性社区构建的总结与反思、韧性城市社区构建的内驱力、韧性城市社区评价体系及韧性城市社区与基层社会治理关系等四个方面展开进一步研究。

突发公共卫生事件;韧性城市社区;公共风险

党的二十大报告在阐述“促进区域协调发展”时提出,要提高城市规划、建设、治理水平,加快转变超大特大城市发展方式,实施城市更新行动,加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧城市[1]。现代社会是一个充满风险的社会,甚至可以说人类社会的演进已经进入一个新的历史阶段:风险社会[2]。这些风险日益成为威胁人类生存与发展的重要因素,并且这些风险不再是线性、渐进式发展,而是非线性和突变式发展,这使得风险社会充满不确定性,给社会治理带来极大的挑战。城市社区作为社会的基本单元与神经末梢,作为国家基层治理的主战场,是防范突发公共风险的第一道防线,需要承担各类风险情境下陡然增加的治理负荷,因此亟需提升其风险治理能力。特别是提高其风险应对的抵抗能力、事后恢复的复原能力和动态演进的适应能力,构建一个在对抗风险中能保持稳定、迅速恢复和动态适应的韧性城市社区。

因此,构建韧性城市社区逐渐成为社会学、公共管理等学科领域研究新的增长点,特别是在以新冠疫情为代表的突发公共卫生事件发生后,该主题研究更是呈现出井喷式增长。2023年2月23日,国务院联防联控机制举行的新闻发布会提出,经过全党全国各族人民的同心抗疫,我国取得疫情防控重大决定性胜利。在此节点,有必要对之前韧性城市社区建设展开总结性回顾,以此为未来应对类似公共卫生风险提供参考。

一、韧性城市社区构建研究的可视化分析

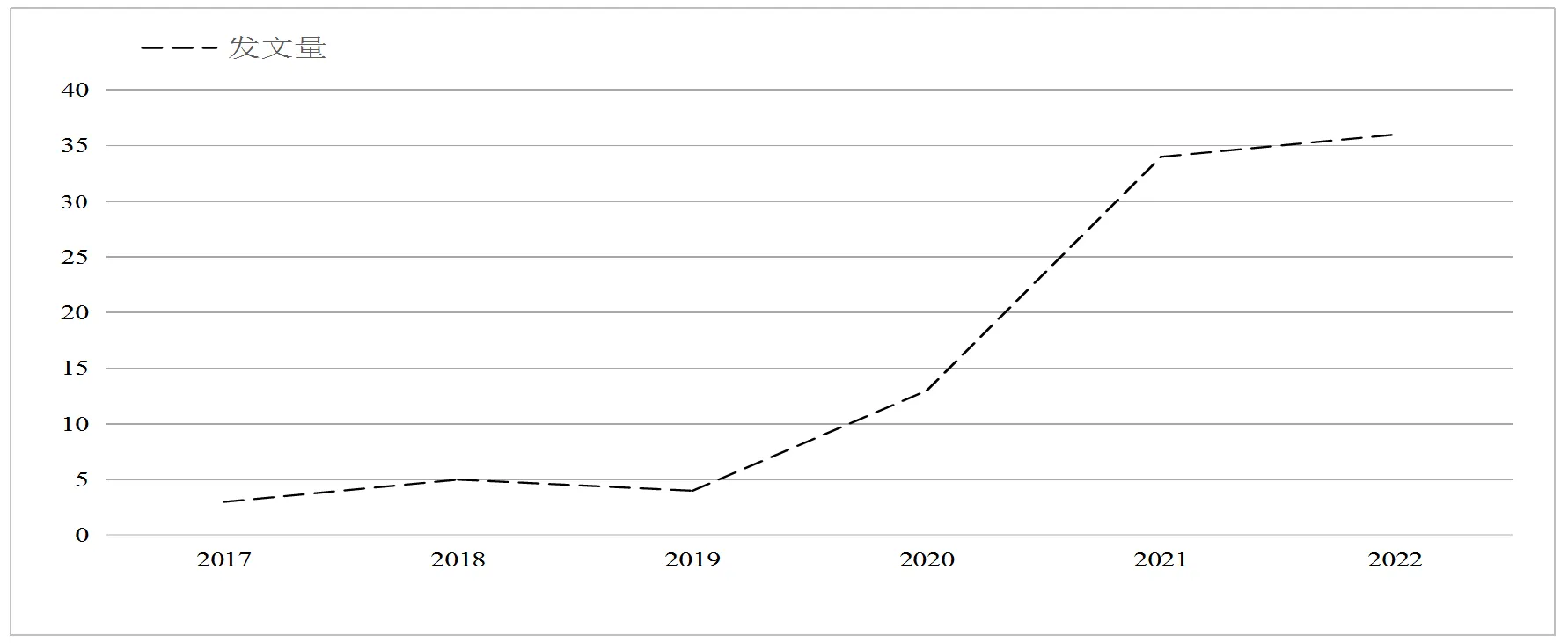

“韧性”(Resilience)一词最初源于20世纪70年代美国生态学教授霍林提出的“生态韧性”理论,由于其对社会系统有着强大的理论解释力,所以该词逐渐被引入到人类社会系统,并在接下来的几十年里被广泛应用到城市研究中。而社区韧性的概念则是在开展城市韧性研究以后提出来的,出现的时间相对较晚。而我国开启对韧性城市社区的研究则更晚。以中国知网数据库为检索平台,以“城市”“韧性”为主题词进行搜索,截止到本文撰写日期止,共查阅到2 475篇文章,剔除掉非社会学领域的研究,共898篇,其中最早的研究可以追溯到2011年。缩小范围至“社区”“韧性”为主题词,共有739条结果,剔除掉非社会学领域的主题,结果缩小至74条,且从2017年以后才开始。

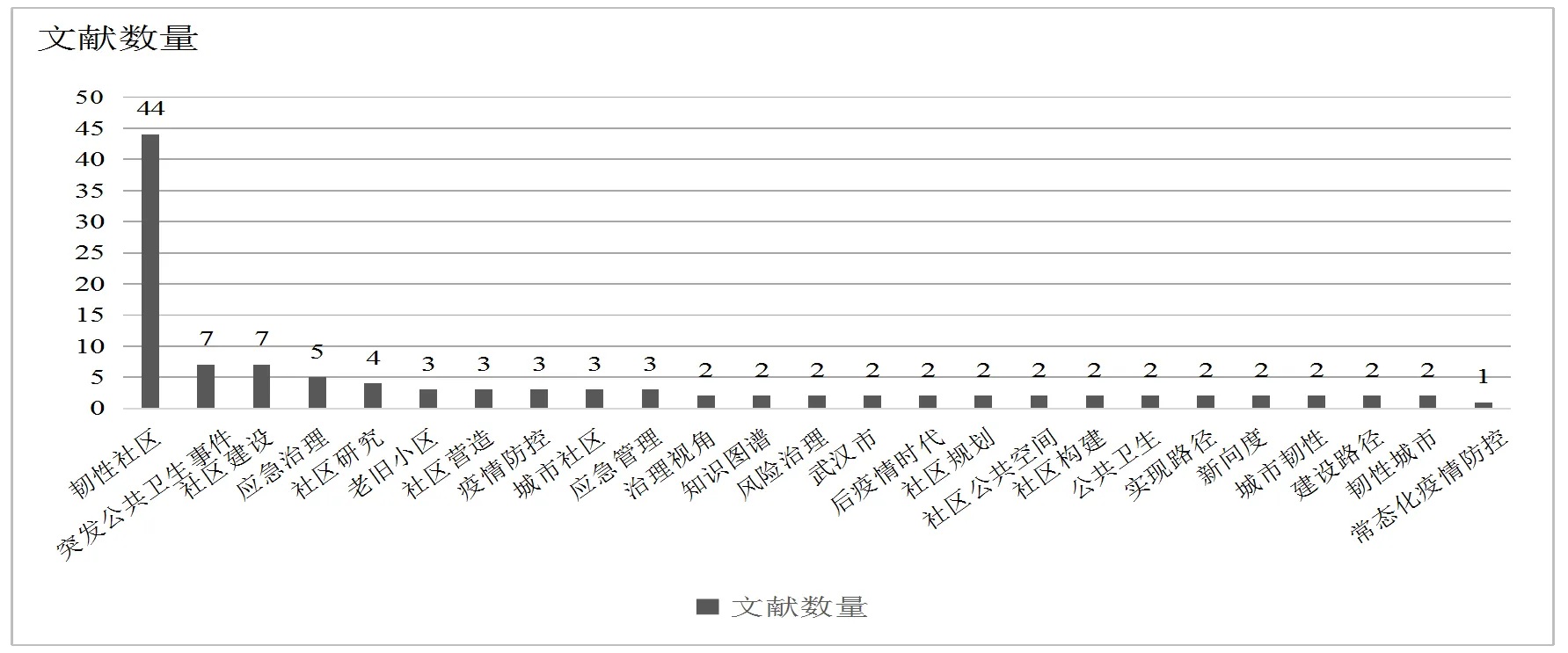

根据中国知网计量可视化分析可以看出:从发文量来看(见图1),2020年前一直处于“休眠”状态,发文量每年维持在5篇以内,且基本上都是在“城市韧性”语境下的“附带产品”;但从2020年以后开始(见图2),发文量激增,且从发文主题词来看,“韧性社区”排名第一,“突发公共卫生事件”排名第二,即大多数文献都是围绕2020年发生新冠疫情后对韧性社区展开研究的,且一直保持着高位增长。

数据来源:知网https://kns.cnki.net/kns8/Visual/Center

数据来源:知网https://kns.cnki.net/kns8/Visual/Center

可以认为,对韧性社区的研究是从2020年以后,是以新冠疫情为代表的突发公共卫生事件为背景开始的。另外,从研究内容上看,这些文献虽然以“社区”冠名,但研究对象主要是城市社区(城乡社区在治理基础、治理方式与治理结构等方面均存在较大差异),所以本文也是以构建韧性城市社区为研究对象。本文对近三年的文献进行了梳理,以期掌握该领域的研究动态,为下一步纵深拓展研究奠定基础。

二、突发公共卫生事件下构建韧性城市社区的必要性

在突发公共卫生事件下构建韧性城市社区的必要性大多是从风险社会特征、国家治理需求以及应对突发公共卫生事件实践等层面展开的。在风险社会特征方面,有研究认为风险已然成为社会的基本特征,应对风险的过程是探索性、复杂性和不确定性的,其应对的有效性都要回归到基层社区这一现实场域中加以检验。然而,当前社区应对风险遵循的是韦伯式的风险管理体系,具有较强的“刚性”,即处理风险一般按照既定的、理性的、程序性的规则和标准办事,在类似于新冠疫情这类突发性公共卫生事件等高度不确定性和高度复杂性的风险时,“刚性”治理的难度更大,成本更高,这就使得社区在应对风险时处于被动响应的尴尬境地[3]。从国家治理层面来看,其政策依据主要是党的十九大报告中的:加强社区治理体系建设,推动社会治理重心向基层下移,发挥社会组织作用,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。因此,重心下移是我国当前应对突发公共卫生事件的新趋向,国家在优化应急治理顶层设计的同时,还应加强对基层社区力量的培育,促进社区应急治理能力的提升,实现国家与社会二元结构的融合互动,而不是保持单向度的国家行政力量主导的应急防控与应急救治,因为自上而下的单线性应急治理思维无法应对不确定性的危机情境和多元化的社会需求。因此,构建基于长远发展的韧性城市社区是完善应急治理的关键[4]90。从应对突发公共卫生事件的实践层面来看,此类研究相对较多,其中具有代表性的观点有:以新冠疫情为代表的突发公共卫生事件在爆发初期让强调服从的层级制行政管理体系瞬间失灵,主要表现为公共服务系统的“停滞”、基层政权体系的“停滞”和社会组织的停滞;在后期,默契的政社协同与有韧性的社会治理共同体的通力合作,最终让全国在这场疫情中转危为安[5]220。而有的研究通过对社区开展田野调查发现,社区通过采取“自上而下”与“自下而上”相结合、全面关注脆弱群体、积极吸纳社会力量和拓展数字技术应用场景等以韧性建设为主题的行动策略,较好地保证了基层应急管理的效度[6]83。另外,还有部分学者通过对湖北、四川、重庆等地社区的调研发现,在受到突发公共卫生事件冲击时,不同城市不同社区在化解风险并迅速恢复和稳定社区功能上的表现不一样,这反映出不同社区在面临重大公共卫生事件的冲击时所表现出的韧性存在差异[7]。韧性城市社区构建是城市安全和社会建设的单元,是国家应对突发公共卫生事件的支点[8]19,韧性城市建设最终要落实到韧性城市社区建设中来。

三、韧性城市社区的特性及其构建的现实困境

如前所述,“韧性”一词最初并非用于社会学领域,而是源于生态学的研究。当前文献均认可由生态学者霍林(HOLLING)所提出的概念,表示生态系统在遭受冲击时维持其原有状态以及有效复原的能力[9]。后来也有从物理工程领域[10]、精神病学与心理学科[11]等领域进行了相关阐释。由于该术语对社会生态系统及其所面临的各种风险有较好的解释力,所以后来被广泛运用于弹性组织、危机管理、应急管理、灾害管理等理论领域。韧性治理是在韧性的基础上衍生出来的,被广泛运用于城市治理、基层治理等领域,被认为是超越刚性治理而成为风险社会中的主要治理模式。WALLER[12]最早将韧性的概念与社区风险治理相结合,他提出“韧性是社区的生产生活在经受灾害冲击后没有遭到致命破坏,并在不需要大量外部援助的情况下即可复原的能力”。如前所述,社区韧性尽管在新冠疫情等突发公共卫生事件前就有所涉及,但在此之后,社区韧性的特征在突发公共卫生事件背景下被赋予了新的特性,但学者们的解读却不尽相同。

盖宏伟等[3]102认为,将韧性治理融入基层社区风险治理过程中,意味着社区风险治理结构的重塑、社区风险治理流程的再造以及风险社区治理能力的扩充。唐巍等[13]42-43认为,从我国疫情防控的实践来看,我国社区已经具备了韧性的特征,包括:资源的多元性、动员的广泛性、自我修复性与适应性、冗余性。蓝煜昕等[14]73基于治理体系现代化视角,分析社区韧性主要来自于结构、过程、能力和文化四个方面。主要体现在:多中心协同与调节效应的结构韧性,适应性循环与自主变通的过程韧性,社区学习与适应的能力韧性以及社区团结与社区承诺的文化韧性。施生旭等[15]85从组织、制度、技术、设施、主体阐释了社区韧性的特性,认为韧性城市社区应由党建引领社区治理,有着健全的社区应急法治制度体系、优化的社区应急治理智慧系统、扎实的社区应急治理基础设施和有效而广泛的公众参与等。肖文涛等[16]从社会层面的协同性(社会韧性)、环境层面的适应力(环境韧性)、技术层面的智慧性(技术韧性)、工程层面的冗余性(工程韧性)、组织层面的自组织力(组织韧性)和制度层面的学习力(制度韧性)等六个方面对韧性的特征做了界定。袁运强等[17]112把城市比喻成“蜂巢”,社区则是其中的“蜂巢格”,构成“蜂巢格”的五个层面分别是:制度韧性(大脑中枢)、设施韧性(物质基础)、组织韧性(核心内容)、资本韧性(重要保障)和文化韧性(内生动力)。

尽管学者们从各自学科领域对韧性的内涵及特征做了不同的解读,但都普遍认为韧性城市社区的构建仍然存在诸多困境。比较有代表性的观点有:

1. 基于公共风险与应急管理视角。陈涛等[6]88-89认为,城市应急能力内卷、社区社会资本分散、社区参与机制不完善、社区技术治理悬浮等对社区应急的韧性治理体系构建形成现实制约。罗强强等[18]按照扎根理论提取的调研资料显示,社区韧性体系构建存在五大现实梗阻:在组织层面——社区自治体系超载;在设施层面——应急基础设施薄弱;在制度层面——应急制度运转欠佳;在技术层面——数字技术治理悬浮;在居民层面——集体行动力发散。施生旭等[15]85-86从突发公共事件角度分析社区韧性构建面临的挑战,包括社区管理人员的应急治理能力欠缺、社区危机防范和应急知识宣传体系不完善、卫生医疗保障不够健全、应急治理的软硬件基础设施不足等。颜德如[4]91-93认为阻碍韧性城市社区构建的梗阻有:应急基础设施薄弱、政社关系模糊、智慧社区建设缓慢、制度运转失灵、居民自我增强机制欠缺。

2. 基于韧性城市社区构建的财政支持视角。袁运强等[17]115-117剖析了在构建韧性城市社区过程中财政的体制机制也存在较大问题,如过分依赖财政投入,无法应对复杂多变的社区基层风险;财政资金来源单一,制约了社区多元化发展;财政资金结余严重,影响了社区的融合与韧性的构建;财政资金监管机制缺乏,降低了社区的自我服务能力。

3. 基于智慧社区的韧性治理视角。盖宏伟等提出在构建智慧社区韧性特质时,存在数字化建设的运动堆砌、数字化运用的科层牵绊、数字化管理的传统约束和数字化融合的适应性困境[19]。

四、多维度视角下韧性城市社区的构建路径

尽管当前关于构建韧性城市社区的文献整体上都是在突发公共卫生事件语境下展开的,但由于研究视角不同,其构建路径也存在迥异,通过梳理发现大致可分为五类:一般意义上的韧性城市社区构建、基于防灾减灾等应急视角下的韧性城市社区构建、以新冠疫情防控为背景的韧性城市社区构建、数字化背景下的韧性城市社区构建及其他视角下的韧性城市社区构建(民族地区、社会资本及城市建设等)。

(一)一般意义上的韧性城市社区构建

该部分文献单纯从韧性城市社区的内涵出发,阐释如何多维度提升社区韧性。吴晓林[8]21从空间韧性(空间多样性、空间坚固性和生活圈建设)、制度韧性(权责体系、系统政策及全周期管理)和自治韧性(组织动员、合作网络和链接资源)三个方面论述韧性城市社区的构建方案。蓝煜昕等[14]79-80对照社区在基层治理实践中的表现提出要注重基层治理在党建引领下还权赋能,通过树立“全周期管理”理念提升社区过程韧性,把现代信息技术融入社区管理以提升社区的管理效率,挖掘社区文化特色、塑造社区精神和营造社区共同体。徐选国等[20]认为,通过专业社工拓宽信任范围、整合资源网络和重构社会关系等对处于危机下的社区韧性构建有着直接作用。

(二)基于防灾减灾等应急视角下的韧性城市社区构建

该主题类的文献资料在所有文献中占比最高,这也符合上述可视化分析的结论,即在当前“黑天鹅”“灰犀牛”等公共风险频发背景下,韧性城市社区构建的紧迫性得以加强,因此,该类文献也随之增加。马超等[21]认为,改善社区韧性可以降低社区脆弱性,以提升救灾效率。通过借鉴美国CARRI衡量社区韧性的6个指标,提出持续修复生存质量、实现智慧收缩、引入巨灾保险及设立社区救灾中心等措施提升社区韧性。王东杰等[22]提出,韧性城市社区的构建需要以政府为主导,加强顶层设计,通过内生优势的挖掘,打造社区安全韧性生态;以建立危机的持续学习机制,提高社区对风险的适应能力;并通过新兴技术的发展提升社区应急的智能化水平。其他文献还有从增强基础设施、创新社区党建、多主体协同合作、落实属地责任、完善应急法治建设等方面展开论述。

(三)以新冠疫情防控为背景的韧性城市社区构建

该类主题主要是以新冠疫情等公共卫生事件为背景,这也是触发韧性城市社区研究的主要驱动因素之一。朱建刚[5]221-223认为,面对类似于新冠疫情之类的公共卫生突发事件不但需要举国体制的强大动员,更需要社区等社会共同体的积极参与。可以通过志愿者自组织化、建立常态性的社区防疫互助网络、建设韧性的区域公益生态圈和慈善资源体系等方式来打造一个韧性共同体。唐巍等[13]44-46从构建韧性城市社区体系入手,把社区党组织、卫生服务组织、社区社会组织、社区民众组织等融为一体,从党建、卫生服务、健康教育、自组织、数字技术等五个方面构建具有强大整合力的韧性城市社区。陈涛等[6]91-93通过对W市J社区新冠疫情防控的田野调查发现,要遵循韧性治理思路,可以从治理主体能力发展、拓展社区社会资本的秩序空间、强化治理机制和增强社区治理技术等方面得以实现。袁运强等[17]118-120从疫情防控的财政视角提出构建韧性城市社区的方案,包括明确财政政策目标定位、确保韧性城市社区项目投入精准度、多渠道开拓社区资金来源和强化社区财务监管等。张伟等[23]通过对46个社区的调研得出构建韧性城市社区的关键在于:提升社区系统各主体的相关能力,打造社区健康共同体的社区文化,建立健全社区内外资源流通体系。

(四)数字化背景下的韧性城市社区构建

“数字化”“数字经济”等是近两年研究的热点问题,结合这一背景研究韧性城市社区的构建具有一定的创新性与现实意义。郝大海等[24]认为,数字化可以在基层治理的柔性与技术的刚性中寻求平衡,具体而言就是需要先转变韧性思维与韧性信念;为多元共治提供技术支持;建立效能数字韧性治理制度;加强数字韧性以规避风险等。黄杰[25]提出,在数字时代要构建韧性—智慧社区,可以从人机融通,推进智慧化善治;网络化网格化统筹,搭建基础信息平台;“平战”转换,强化全周期管理;城市—社区协同,形成倍增效应等方面着手。盖宏伟等[19]12-14认为,在建构智慧社区韧性过程中,需要有效发挥智慧社区的数字化效能,改造数字化技术嵌入的适应性,创新数字化应用的能动性,塑形数字化治理的整体性,培育数字化能力的生态性等。

(五)其他视角下的韧性城市社区构建

除此以外,还有些学者是从其他视角展开研究的,比较有代表性的有:柳建文[26]阐述了民族地区如何提升社区韧性,建议通过积极开展社区活动,激活和巩固社会资本;培育互助组织,促进民间互助组织复兴;挖掘传统文化中的防灾减灾知识,实现传统知识与现代防灾技术的有效衔接;加强社区减灾培训计划,增强个体韧性。李雪伟等[27]从社会资本的视角下研究社区韧性,通过对国内外文献的梳理研究发现:要构建社区韧性,一方面要关注党和政府在政策导向、资源注入、条件配备等方面的关键作用;另一方面还要考虑将社区韧性建设同社会治理创新工作融合起来,完善自上而下和自下而上的建设机制。房亚明等[28]基于从城市建设视域研究社区韧性,通过推行宣传—教育—培训—演练一体化的全过程社区动员培训机制、规范化社区主体权责关系、完善社区激励与保障机制、推动社区智力资源下沉等方式构建韧性城市社区。

五、思考与展望

以新冠疫情为代表的突发公共卫生事件引起了学术界对构建韧性城市社区的深度思考,毕竟社区是突发公共卫生事件防控的第一道防线,具有恢复能力、适应能力与重建能力的韧性城市社区是打赢突发公共卫生事件防控战的重要保证。通过对上述文献的梳理发现,当前对该领域的研究呈现以下特点:

首先,虽然不同领域学者由于视角不同,对韧性城市社区的构建有着不同的观点,但在构建韧性城市社区的必要性与紧迫性上形成了共识;其次,虽然学者们对社区韧性的内涵有不同的认识,但基本都认同韧性是一种社区在遭遇危机冲击后的快速复原能力;再次,虽然构建韧性城市社区存在不同的困境,但无外乎从组织、制度、技术、设施、人员等方面展开讨论,只是由于视角不同,其侧重点有所差异;最后,虽然韧性城市社区的构建有多维度视角,但基本都是围绕如何应对突发公共卫生事件等风险为主题展开的。尽管有些文献,如数字化、财政、城市建设等视角下的韧性城市社区建设与突发公共卫生事件关联度较弱,但最终目的还是为了让社区能更好地应对诸如突发公共卫生事件之类的公共风险。

尽管学者们在如何构建韧性城市社区的策略上提供了多元化的建议,这些建议不仅具有较强的现实意义,在实践中也具备较好的可执行性,但在未来的研究中仍然存在几个尚待进一步探讨的领域:

1. 后疫情时代下城市社区韧性的总结与反思。当前我国把新冠病毒感染从“乙类甲管”降至“乙类乙管”。回顾这三年的疫情防控,我国城市社区在此类突发性公共卫生事件的“甲类”管理中发挥了重要作用,为我们守好了阻碍疫情传播的第一道防线,社区即使在受到疫情冲击后也能较快地恢复正常运转,展现出了较强的“韧性”。但与此同时,社区也存在一些层层加码、过度防控等处事方式比较“刚性”的表现。在疫情防控降级管理后,正是学术界和社区自身总结和反思社区韧性的好时机。

2. 城市社区韧性构建的内驱力。当前社区韧性的构建路径多是从政府的角度展开,如加强组织、制度、财政、基础设施建设等,是一种行政外力作用。尽管这种外力不可或缺,但韧性是一种由内而外的自我修复力量,且社区的本质属性就是其自治性,类行政性只是社区在发展过程中所展现出的后天属性。如果过多地从行政角度提供政策建议是否会弱化其自治属性?如果再次遭遇类似“新冠”疫情这种突发性公共卫生事件,社区保持韧性的持续内驱力如何得以保证?

3. 城市社区韧性度的评价体系。该如何评价社区的韧性度?韧性度不是一种主观的直觉判断,而应该是由多个可以量化的指标、可供客观评判的标准及根据指标重要程度赋予不同权重等构成的一整套完整的评价体系。这套体系不仅可以为社区韧性建设提供绩效评价,同时也是社区制度构建完善与否的评判标准,为社区未来面对其他公共风险冲击奠定坚实的制度基础。

4. 韧性城市社区与基层社会治理的关系。韧性城市社区在基层社会治理中到底发挥着什么作用?韧性城市社区建设不是目标,而应该是提升国家基层社会治理能力的手段和方法。因此,当前研究需要进一步提升该领域的学术高度与政治站位。

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗: 在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL]. (2022-10-25) [2023-3-11]. https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685. htm.

[2] 刘尚希. 论公共风险[J]. 财政研究, 1999(9): 12-19+54.

[3] 盖宏伟, 牛朝文. 从“刚性”到“韧性”: 社区风险治理的范式嬗变及制度因应[J]. 青海社会科学, 2021(6): 119-127.

[4] 颜德如. 构建韧性的社区应急治理体制[J]. 行政论坛, 2020(3): 89-96.

[5] 朱建刚. 疫情催生韧性的社会治理共同体[J]. 探索与争鸣, 2020(4): 216-223+291.

[6] 陈涛, 罗强强. 韧性治理: 城市社区应急管理的因应与调试: 基于W市J社区新冠肺炎疫情防控的个案研究[J].求实, 2021(6): 83-95+100.

[7] ZHANG L, ZHAO J, LIU J, et al. Community disaster resilience in the COVID-19 outbreak: insights from Shanghai’s experience in China[J]. Risk Management and Healthcare Policy, 2020, 13: 32-59.

[8] 吴晓林. 城市社区如何变得更有韧性[J]. 人民论坛, 2020(29): 19-21.

[9] HOLLING C S. Resilient and stability of ecological systems[J]. Annual Review of Ecology and Systematic, 1973, 4(4): 152-191.

[10] 邵亦文, 徐江. 城市韧性: 基于国际文献综述的概念解析[J]. 国际城市规划, 2015(2): 48-54.

[11] DENNISMILETI. Disasters by design: a reassessment of natural hazards in the United States[M]. Washington, DC: Joseph Henry Press, 1999.

[12] WALLER M A. Resilience in ecosystemic context: evolution of the concept[J]. American Journal of Orthopsychiatry, 2001(3): 290-297.

[13] 唐巍, 王晓霞. 韧性城市社区建设与突发公共卫生事件防控[J]. 天津师范大学学报(社会科学版), 2021(2): 42-47.

[14] 蓝煜昕, 张雪. 社区韧性及其实现路径: 基于治理体系现代化的视角[J]. 行政管理改革, 2020(7): 73-82.

[15] 施生旭, 周晓琳, 郑逸芳. 韧性社区应急治理: 逻辑分析与策略选择[J]. 城市发展研究, 2021(3): 85-91.

[16] 肖文涛, 王鹭. 韧性视角下现代城市整体性风险防控问题研究[J]. 中国行政管理, 2020(2): 123-128.

[17] 袁运强, 祝凤梧, 王相宇. 疫情防控常态化背景下武汉市财政支持韧性社区构建的思考[J]. 财政科学, 2021(3): 111-120.

[18] 罗强强, 陈涛, 明承瀚. 风险视域下的超大城市社区韧性: 结构、梗阻与进路: 基于W市新冠肺炎疫情社区治理的多案例分析[J]. 城市问题, 2022(5): 86-94.

[19] 盖宏伟, 张文雅. 从“空间嵌入”到“业务融合”: 建构智慧社区韧性的向度与进路[J]. 四川行政学院学报2022(9): 5-16.

[20] 徐选国, 陈杏钧. 社会工作介入“社区韧性”的生产机制与“韧性社区”目标构建: 基于对重大疫情防控的经验研究[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2021, 23(4): 68-76+107-108.

[21] 马超, 运迎霞, 马小淞. 城市防灾减灾规划中提升社区韧性的方法研究[J]. 城市规划, 2020(6): 65-72.

[22] 王东杰, 谢川豫, 王旭东. 韧性治理: 城市社区应急管理新向度[J]. 江淮论坛, 2020(6): 33-38.

[23] 张伟, 陈琪伟, 朱宇霁, 等. 重大公共卫生事件背景下社区韧性影响因素模型研究[J]. 公共管理学报, 2022,19(3): 96-109+172.

[24] 郝大海, 胡莹. 数字化转型下城市基层社区韧性治理[N]. 中国社会科学报, 2022-07-27(005).

[25] 黄杰. 数字时代, 如何使社区更“韧性”[J]. 江苏行政学院学报, 2022(4): 105-111.

[26] 柳建文. 我国民族地区提升“社区韧性”的理论探索与实践经验[J]. 内蒙古社会科学, 2021, 42(5): 168-176+2.

[27] 李雪伟, 王瑛. 社会资本视角下的社区韧性研究: 回顾与展望[J]. 城市问题, 2021(7): 73-82.

[28] 房亚明, 周文艺. 韧性城市建设视域下社区动员的机制优化[J]. 中共福建省委党校(福建行政学院)学报, 2020(5): 142-151.

10.15916/j.issn1674-327x.2023.05.009

C916

A

1674-327X (2023)05-0033-06

2023-03-03

国家社会科学基金一般项目(21BGL198)

刘安长(1981-),男,湖南冷水江人,教授,博士。

(责任编辑:许伟丽 刘丹娜)