Percheron 动脉闭塞致中线旁双侧丘脑梗死11 例临床特点及影像学分析

康健捷,刘 雁,项 薇,吴志军,王显悦,张 本,邓兵梅

1南部战区总医院神经内科,广东广州 510010;2 前海人寿广州总医院神经内科,广东广州 511325;3清远市佛冈县人民医院神经内科,广东清远 511699;4 南部战区总医院心脏外科,广东广州 510010

Percheron 动 脉(artery of percheron,AOP)闭塞所致的中线旁双侧丘脑梗死,被称为AOP 梗死、AOP 综合征或双侧腹内侧丘脑梗死综合征,占缺血性脑卒中的0.1%~ 0.7%,占丘脑梗死的22%~ 35%[1-2]。临床主要表现为突发意识障碍、垂直凝视障碍及认知障碍等。该病临床罕见,多为个案报道,针对病因学构成和长期预后的分析研究少见。因临床表现多样,该病极易与其他双侧丘脑病变相混淆,急性期诊断困难,故早期溶栓治疗报道极少。本文回顾性分析11 例AOP 梗死的临床表现、影像学特点、治疗及预后,并进行病因分析,其中包括1 例少见报道的急性期静脉溶栓治疗的AOP 梗死患者,以期提高医师对该病的诊治水平。

对象与方法

1 研究对象纳入2009 年3 月-2021 年8 月于南部战区总医院神经内科、心脏外科、急诊科、重症医学科住院的经颅脑MRI 或CT 证实的AOP 梗死患者11 例作为研究对象。纳入标准:(1)头颅MRI 显示双侧中线旁丘脑脑梗死,伴或不伴中脑梗死;(2)头颅CT 显示双侧中线旁丘脑脑梗死,伴或不伴中脑梗死。排除标准:(1) 头颅MRI 检查或头颅CT 显示除外双侧中线旁丘脑梗死外,小脑、脑干、枕叶、颞叶等多处椎基底动脉系统梗死灶;(2) 存在幽闭恐惧症,不能完成MRI 检查或头颅CT 检查。

2 研究方法 记录患者首发症状、临床表现,评估患者神志状态,记录嗜睡期间患者每日清醒总时长,瞳孔大小、对光反射、眼球活动情况,评估记忆力、肢体肌力、语音音量。记录患者出院时转归(住院时间1~ 4 周),发病3 个月和末次随访结束时,再次评估并记录上述观察指标。采用改良Rankin 量表(modified Rankin scale,mRS)评分评估患者的临床预后,mRS 评分≤2 分为预后良好,mRS 评分>2 分为预后不良。

结果

1 研究对象一般资料 11 例患者,男性5 例,女性6 例,年龄2~ 87 岁。其中合并高血压4 例(36.36%),高脂血症5 例(45.45%),心房纤颤2 例(18.18%),先天性心脏病体外循环手术后1 例(9.09%),心脏瓣膜病1 例(9.09%),冠状动脉粥样硬化性心脏病、支架置入术后1 例(9.09%),吸烟2 例(18.18%)。

2 临床特点 首发症状为突发意识障碍9 例,分别表现为昏迷4 例、昏睡3 例和嗜睡2 例;肢体抽搐和精神行为异常1 例;记忆力下降1 例。临床表现为意识障碍9 例;淡漠、主动语言减少、记忆力减退7 例;肢体肌力轻度下降7 例;眼球上下视受限5 例;癫痫和精神行为异常1 例(表1)。意识障碍患者中,以嗜睡起病的2 例患者嗜睡状态持续时间分别为1 d 和7 d;以昏迷或昏睡起病的7 例患者,除1 例(病例7)死于肺部感染、脓毒症外,其余6 例均在发病1~ 4 d 之后转为嗜睡,嗜睡状态持续4~ 7d;患者在嗜睡状态期间,每日睡眠12~ 22 h,每日睡眠时间逐渐减少,清醒时间逐渐增多。1 例(病例7)在发病前有一过性视物重影,考虑为椎基底动脉系统短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)。

表1 AOP 梗死患者临床表现特点Tab.1 Clinical features of patients with artery of percheron infarction

3 治疗及随访 所有患者均按缺血性脑卒中治疗,给予抗血小板聚集或抗凝、调脂、稳定斑块、脑保护以及改善脑循环治疗(表2)。1 例患者(病例10) 发病4 h 接受了尿激酶溶栓治疗。病例7 在发病10 d 时死于肺部感染、脓毒症。出院时,病例10 临床症状完全缓解,mRS 评分0 分,其余病例淡漠少语、记忆力下降及眼肌麻痹、肢体乏力等临床症状均有不同程度改善,mRS评分1 分。

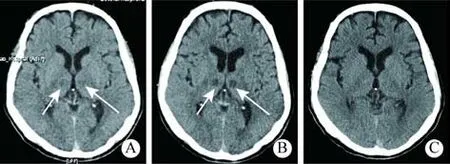

患者发病3 个月随访,病例5 和病例10 mRS 评分0 分,其余9 例患者mRS 评分1 分。病例2、病例3 和病例9 随访1 年,遗留记忆力下降,mRS 评分1 分。病例1 发病年龄2 岁,随访13 年未遗留后遗症,学习成绩良好,运动发育正常。病例10 突发意识障碍4 h 查头颅CT 检查见“双侧丘脑中线旁小片状稍低密度影”(图1A),遂立即行尿激酶溶栓治疗;发病26 h 颅脑CT 显示“双侧丘脑中线旁碟形低密度影及中脑低密度影,较前显著”(图1B);患者昏迷2 d、嗜睡3 d 后神志转清;1 周后肢体乏力好转;发病11 d 复查头颅CT 示“原双侧丘脑梗死较前好转,未见低密度病灶”(图1C);随访1 年,未遗留后遗症。

图1 病例10 的颅脑CT 表现A:发病4 h CT 显示双侧丘脑中线旁小片状稍低密度影;B:发病26 h CT 显示双侧丘脑中线旁碟形低密度影,较前显著;C:发病11 d CT 显示原双侧丘脑梗死较前好转,未见低密度影Fig.1 Brain CT imaging of case 10A: CT scan image obtained at 4 hours after the onset of symptoms showed bilateral paramedian thalamic areas of slight hypodensity;B: CT scan image obtained at 26 hours after the onset of symptoms showed bilateral paramedian thalamic areas of hypodensity;C: CT scan image obtained at 11 days after the onset of symptoms showed that the original bilateral thalamic infarction was better than before,and no hypodensity was observed

图2 病例1 的颅脑MRI 和CT 表现A:DWI 显示双侧丘脑旁正中梗死灶,呈高信号;B:CT 显示双侧丘脑蝶形低密度灶;C:颅脑MRA 示两侧大脑前、中、后动脉主干未见异常Fig.2 Brain MR and CT imaging of case 1A: Axial FLAIR image demonstrated hyperintense signal in the bilateral thalami corresponding to areas of infarct;B:CT scan image showed bilateral paramedian thalamic areas of hypodensity;C: MRA showed no abnormalities in the main arteries of the anterior,middle and posterior cerebral arteries on both sides

图3 病例2 的颅脑MRI 表现A、B:双侧丘脑旁正中、中脑DWI 高信号;C:MRA 显示左侧椎动脉较右侧明显纤细,右侧颈内动脉海绵窦段局部变窄,双侧大脑前、中、后动脉主干走行僵硬,管径不均,分支减少Fig.3 Brain MR imaging of case 2A,B: Axial FLAIR image demonstrated hyperintense signal in the bilateral thalami and mesencephalen corresponding to areas of infarct;C: MRA showed that the left vertebral artery was significantly thinner than the right one,the right internal carotid artery was locally narrow in the cavernous sinus segment,and the bilateral anterior,middle,and posterior cerebral arteries were stiff,uneven in diameter,and reduced in branches

4 影像学表现 10 例患者在入院48 h 内行颅脑MRI,显示“双侧丘脑旁正中部蝶翼状长T1 长T2信号,弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)呈高信号,ADC 低信号”;1 例患者行颅脑CT,显示“双侧丘脑旁正中部蝶翼状低密度灶”。8 例合并中脑导水管周围灰质部分梗死,其中5 例为 “V”形梗死灶(病例1、病例2、病例3、病例7、病例10;其中病例7 发病10 d 死于呼吸道感染和脓毒症,其他4 例的影像表现见图1~ 图4)。1 例累及丘脑前部。10 例行MRA 检查,1 例行CTA 检查,其中7 例提示有不同程度动脉硬化及狭窄。2 例行MRV 检查,均未见异常。11 例行心脏彩超,均未见附壁血栓及卵圆孔未闭(表2)。

图4 病例3 的颅脑MRI 表现A、B:双侧丘脑旁正中、中脑DWI 高信号;C:MRA 显示双侧大脑前、中、后动脉主干走行僵硬,管径不均,分支减少Fig.4 Brain MR imaging of case 3A,B: Axial FLAIR image demonstrated hyperintense signal in the bilateral thalami and mesencephalen corresponding to areas of infarct (arrows);C: MRA showed stiffness,uneven diameter and reduced branches of bilateral anterior,middle and posterior cerebral arteries

5 病因分析 4 例AOP 梗死病因考虑为心源性栓塞,包括心房纤颤、先天性心脏病体外循环手术后、心脏瓣膜病和冠状动脉粥样硬化性心脏病伴房颤并支架置入术后各1 例;3 例AOP 梗死病因考虑为动脉粥样硬化;4 例AOP 梗死病因不明(表2)。

讨论

AOP 梗死是由Percheron 动脉闭塞所致,又称中线旁双侧丘脑梗死综合征,临床罕见。Fritsch等[2]评估了3 896 例缺血性脑卒中患者,AOP 梗死占0.7%。丘脑是感觉传导的皮质下接受站和中继站,对运动系统、边缘系统、上行网状系统和大脑皮质的活动均有影响。双侧丘脑同时梗死可导致意识水平下降、记忆障碍和淡漠等精神行为异常。丘脑的血供主要来自大脑后动脉和后交通动脉的小血管分支,共有4 条动脉供血,其中包括丘脑旁正中动脉。Percheron[3]首先提出了丘脑旁正中动脉可能存在有3 种解剖变异,其中双侧丘脑旁正中动脉先汇合成单支血管从一侧大脑后动脉P1 段发出,同时供应双侧丘脑腹内侧,该动脉被称为Percheron 动脉,一旦此动脉发生闭塞则会导致双侧中线旁丘脑同时梗死,伴或不伴中脑受累,称为AOP 梗死。由于AOP 细小且存在较多变异,行MRA、CTA 及传统DSA 检查均难以显示该血管,唯有超选择性DSA 方显影,且动脉闭塞后常不显影,故目前极少见到有关AOP 的影像报道[4]。临床上一般是根据缺血部位推测Percheron 动脉的存在。杨海华等[5]报道,通过DSA 发现2 例患者双侧旁正中动脉起源于同一主干即Percheron 动脉,AOP 闭塞导致患者双侧丘脑对称性梗死。Lazzaro 等[6]根据MRI 表现将AOP 梗死分成4 种类型:Ⅰ型为双侧丘脑旁正中区及中脑受累;Ⅱ型仅累及双侧丘脑旁正中区,此型预后最佳;Ⅲ型为双侧丘脑旁正中区、丘脑前部和中脑受累;Ⅳ型为双侧丘脑旁正中区及丘脑前部受累,不累及中脑。本组11 例患者中,Ⅰ型7 例,Ⅱ型2 例,Ⅲ型1 例,Ⅳ型1 例,提示AOP 梗死患者中Ⅰ型相对多见。本组共有8 例患者病变同时累及丘脑旁正中区和中脑。

AOP 梗死多是在个体血管解剖变异的基础上,由心脏栓塞或小血管疾病等引起,其中心源性栓塞又以卵圆孔未闭的文献报道较多,也见于心房颤动、心脏瓣膜病、室壁瘤等[7-10]。本组病例中,有4 例考虑为心源性栓塞所致,包括心房纤颤、先天性心脏病体外循环手术后、心脏瓣膜病和冠状动脉粥样硬化性心脏病伴房颤并支架置入术后各1 例。其中冠心病伴房颤并支架置入术后的患者病前有一过性视物重影,考虑为“椎基底动脉系统TIA”,支持心源性栓塞的病因诊断。本组7 例脑血管检查发现有不同程度的动脉硬化或狭窄,提示小血管疾病和心源性栓塞均是AOP 梗死的常见病因。AOP 梗死的临床表现多样,主要表现为“三联征”,即意识障碍、记忆障碍、垂直注视麻痹[11-12]。意识障碍主要因上行网状激活系统的丘脑板内核受损导致,记忆障碍由背内侧核受损导致;中脑顶盖受损可导致垂直注视麻痹[13];若大脑脚受到波及则出现偏瘫;纹状体-内侧苍白球-丘脑-额叶内侧环路功能受损则出现淡漠等神经行为异常;语言障碍与腹前核及腹外侧核受损致丘脑皮质某些联系中断相关;癫痫发作可能与丘脑可作为惊厥发作的起源区有关[14]。本组患者中的首发症状包括突发意识障碍、肢体抽搐和胡言乱语、精神行为异常和记忆力下降,其中以意识障碍最为常见(9/11),可表现为昏迷、昏睡或嗜睡状态,平均持续1~ 2 周。主要临床表现还包括淡漠、主动语言少、语音低、眼球上下视受限、肢体肌力轻度下降等。AOP 梗死临床表现多样,仅依据临床表现难以作出准确诊断,需完善颅脑CT 或MRI 等影像学检查以协助诊断。颅脑MRI为首选的影像学诊断手段,尤其是DWI,可早期发现梗死病变部位和范围。MRI 可见病灶位于双侧中线旁丘脑区,呈较对称性分布的蝶形T1WI 低或略低、T2WI 高或略高信号、FLAIR 高或略高信号及DWI 高信号、ADC 低信号。本组5 例(5/11)患者中脑腹内侧有“V”形梗死灶,以FLAIR 及DWI 序列高信号为典型表现。伴发的中脑“V”字征对AOP 梗死的诊断具有重要的提示意义[5,15]。Snyder 等[16]报道1 例表现为神志不清的40 岁双侧丘脑及中脑梗死患者,脑卒中后4 个月和1 年时进行认知功能评估,仍有严重的顺行和逆行失忆症。本组患者有记忆减退7 例,以近记忆力障碍为主,随访3 个月~ 13 年,部分仍遗留记忆力下降(3/11),但能完成所有日常工作和生活,mRS评分1 分,与文献报道一致[16]。提示认知功能损害是AOP 梗死的常见后遗症之一。

以突发的意识障碍起病的AOP 梗死首先需要与基底动脉尖综合征相鉴别。基底动脉尖综合征是基底动脉远端急性闭塞或不稳定斑块脱落栓塞至远端血管而导致的临床综合征,除意识水平下降外,常伴有眼球运动障碍、瞳孔异常、视物异常等,一般不伴有明显的肢体运动障碍和感觉障碍,其预后较差,往往会遗留严重的神经功能缺损症状。从本组11 例AOP 梗死患者的脑血管检查情况分析,显示椎基底系统和双侧大脑后动脉系统血流信号均正常,头颅MRI 或CT 上没有双侧大脑后动脉及双侧小脑上动脉供血区广泛的缺血梗死的病灶,故可排除基底动脉尖综合征。此外,经过积极综合治疗,AOP 梗死患者神志均在1 周左右恢复正常,肢体肌力恢复较好,仅部分患者遗留程度不同的记忆力、语言和智能障碍,预后明显好于基底动脉尖端综合征。值得进一步研究的是,病例10 发病早期颅脑CT 示“双侧丘脑小片状稍低密度影”;使用尿激酶溶栓治疗后,发病11 d 复查颅脑CT 示“原双侧丘脑和中脑梗死均明显好转,未见低密度影”。该病例的影像学转归提示,早期丘脑和中脑的缺血性损害可能属于缺血半暗带区域,经过溶栓等治疗,脑组织血供得到了很大改善,最终在颅脑CT 上未留下明显的梗死灶,临床上患者也未遗留神经功能缺损症状,成为超早期溶栓的受益者。AOP 梗死早期诊断困难,故绝大多数病例报道早期多保守治疗,溶栓治疗报道极为少见[16-17]。Jodar 等[18]报道了2 例急性期静脉溶栓治疗双侧丘脑梗死的病例,在溶栓后1 d 意识障碍恢复为清醒,神经功能缺损显著改善,未遗留后遗症。上述结果提示,超早期明确诊断并积极溶栓治疗,其预后可能显著优于未溶栓患者。因此,意识障碍患者双侧丘脑梗死的早期识别非常重要,而由于其临床特征的多样性,AOP 梗死的诊断和治疗可能会延迟,从而错过溶栓治疗的窗口期。此外,发病早期颅脑CT 扫描可显示正常[19],不易发现梗死灶,因此AOP 梗死的早期诊断的确非常具有挑战性。当高度怀疑AOP梗死时,推荐选择MRI 进行神经影像检查,尤其是弥散成像序列可以显示AOP 供血区域有高强度信号[20],有助于早期诊断。另外,AOP 梗死需与累及双侧丘脑的大脑深静脉血栓形成、维生素B1 缺乏等代谢性脑病、一氧化碳/甲醇/锰/甲苯等中毒性脑病和双侧丘脑肿瘤相鉴别。

综上所述,对于突发意识障碍、垂直性凝视麻痹及记忆障碍的患者,影像学显示双侧丘脑旁正中部DWI 高信号伴或不伴中脑病变,应首先考虑到AOP 梗死所致中线旁双侧丘脑梗死的可能,并进一步完善脑血管影像学检查和心脏超声、动态心电监测等以查找病因。AOP 梗死患者的预后相对较好,大多数患者意识障碍常持续数天后可恢复,部分患者可遗留记忆力、语言和智能障碍。早期诊断并早期治疗,尤其是溶栓治疗,对改善预后至关重要。

作者贡献康健捷:总体构思,资料收集,数据采集与分析,撰写初稿;刘雁:资料收集,文稿审读和修订;项薇、吴志军、王显悦、张本:资源提供,调查研究;邓兵梅:方法分析,监督指导,文稿审读和修订。

利益冲突所有作者声明无利益冲突。

数据共享声明本篇论文相关数据可依据合理理由从作者处获取,Email:26757551@qq.com。