作业设计与实施的研究

吴玉芹

作业是学生解决问题能力、创新实践能力、思维能力提升的重要途径,然而在教学中,学生作业量多、形式单一、内容枯燥的现象比比皆是。为进一步落实“双减”政策,切实减轻学生负担,使作业设计更具有典型性、针对性、科学性和趣味性,我们对作业设计与实施进行了研究,总结出融学作业研究成果。

一、“融学作业”内涵

融学作业:即以作业改革来推动学教方式的改变,以单元整体课程为依托,学生为学习主体,重视学生体验性学习,支持跨学科学习,使学生在完成作业的过程中,知识、技能、习惯、思维、审美等各方面获得健康发展,从而提高学生的核心素养。下面我以语文学科为例,介绍“融学作业”校本研究成果。

二、“融学作业”校本研究过程

首先,让每一位教师明确语文单元、课时整体性作业的内容结构。依据时间维度,单元整体性作业包括预习作业、课堂作业和课后作业(即回家作业)。依据学习认知水平维度,分为基础性作业、实践性作业和综合性(跨学科)作业。以时间维度为经线,以学习认知水平维度为纬线,整体编织单元课时作业的结构。例如,预习作业可以是基础性作业,可以是实践性作业,也可以设计综合性作业,具体根据单元、课时教学目标和资源而定。

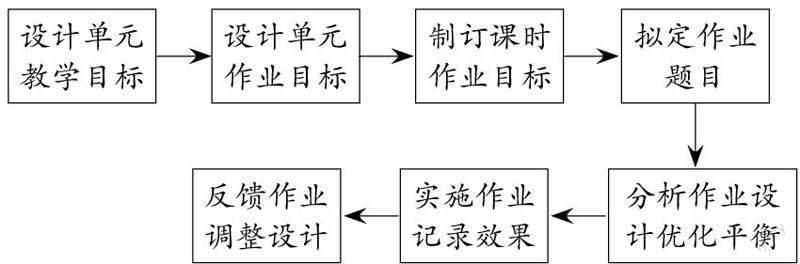

每个单元的整体性作业由备课组全体教师合作完成,一般提前一到两周完成,然后按照教学进程实施,重点关注课堂教学与作业的契合、相辅和互补关系。备课组最终要对实施、评价的过程和结果进行校本化分析,然后集体修订、完善,形成新的单元整体性作业。后续不断优化单元整体性作业,形成校本化作业体系和资源库。

三、“融学作业”校本研究成果

(一)以预学作业为导向,拨动教学“切入点”

1.以字词入手,在预学中聚焦难点

识字教学是第一学段的重点。但是在实际教学中,揭题导入后,很多老师会把整篇课文中要求会读会记的词语全部呈现出来,然后让学生逐一学习,这样耗时多,效率低。低年级语文组在课前预习时设计这样的作业:下面的词语(本课要求掌握的词)请你认真读一读,然后把自己觉得特别难读难记的词圈出来。借助这样的预学作业,聚焦学生真正的“字词学习难点”,瞄准这个教学起点,有的放矢,采取不同的教学策略,往往能事半功倍。统编教材六年级上册第八单元《好的故事》一课中难读难理解的词语很多。经过预学统计,我们发現有的词因为时代久远或语言表达的不同,造成了学生理解上的困难,有的词本身不易理解。根据预学作业所反映出来的不同原因,我们采取了不同方法进行教学。

第一步:下面的词语因时代久远,与现在的用法不同,你能给它们配对吗?

第二步:请你把难懂的词语“澄碧、泼剌奔迸、膝髁、瘦削”放到文中,联系上下文想一想它们的意思。比如“澄碧”一词,可联系上文中岸上的景物“乌桕,新禾,野花……”都倒映在小河里,也可以联系下文中水里的景物“萍藻游鱼”清晰可见,从而知道“澄碧”的意思是清澈。通过预学作业,捕捉到学生学习的起点,找到合适的教学切入点,解决学生学习难点,使课堂教学更高效。

2.从要素入手,在预学中聚焦重点

预学作业从单元语文要素入手设计,精准地捕捉到教学重点。如三年级上册第八单元的阅读要素是“学习带着问题默读,理解课文的意思”,这句话中的问题既可以是课后的问题,也可以是孩子们在预学中提出的问题。鉴于此,中年级语文组为《灰雀》一课设计预学作业:认真默读课文,结合课后习题,请你提出1~2个你最想提的问题,并写在横线上。学生完成后,我们梳理发现学生最想提的问题集中在以下几个:灰雀到底去哪儿了?(62%的学生都提了这个问题)。灰雀不见了,列宁和男孩对话时心里在想什么?(47%的学生提了这个问题,与课后习题2相似)。列宁和男孩都很爱灰雀,但他们爱的方式有什么不一样?(有两个孩子提了这样一个非常好的问题)。列宁明明知道男孩抓走了灰雀,为什么不批评男孩,而对着灰雀说话?(有4个孩子提出这个问题。)根据以上问题,将教学重点落在“带着问题默读——找到相应的段落,读中解决问题——读懂课文意思”,效果较好。

3.从课文入手,在预学中聚焦疑点

在预学中,初读课文要读到什么程度?教师要设计好预学作业帮助学生预读。如统编教材五年级上册《月迹》一文,要求学生通过初读了解“月亮的足迹都出现在哪里”。但由于课文篇幅长,学生在预学时很难找出答案。为了帮助学生快速找到“月迹”,我们引导学生把“月亮出现的地点”画成一张“月迹图”,让学生“寻月迹”。学生快速找到后,我们统计发现学生的答案不尽相同。学生对于文中月迹最后是出现在了“眼睛里”还是“天空上”有争议,教师可聚焦这一学习的疑难点展开教学,让“月迹”更清晰。这样的预学作业成为诊断学情的依据,我们可以根据学生的不同答案直击疑难点,从而提高课堂教学的效率。

(二)以课中作业为支架,驱动教学“切入点”

学生是学习的主体,支架则是学生学习的辅助。把作业作为支架,推动课堂的教学,从而引导学生进行个性化阅读,关注表达,积累语言,让学生更好地展开深度学习。

1.借助“导图式”作业,梳理文本内容

孔子云:“学而不思则罔,思而不学则殆。”在教学中设计“思维导图”式的作业,运用一系列图示或图示组合可以把本来不可见的思考路径及思考方法呈现出来。教学中教师可利用“导图式”作业帮助学生寻找思维支点、发展思考力,助力学生思维品质的提升。四年级语文组在《盘古开天地》一课中设计了思维导图式作业。

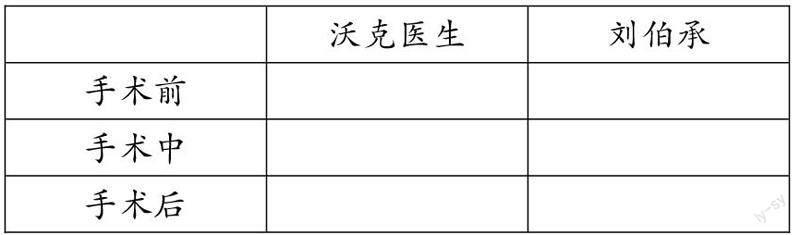

2.借助“表格式”作业,凸显人文主题

统编教材采用“双线组织单元结构”,即按照“内容主题”和“语文要素”编排。每个单元的课文都能大致体现相关主题,形成一条贯穿全套教材的显性的线索。我们试图通过表格式作业,凸显人文主题。比如在五年级下册第四单元《军神》一课,我们设计了这样的表格,在课堂中引导学生自主学习,并进行互动交流。通过表格填写,学生感悟到刘伯承的坚强意志和顽强毅力。

学习活动:请同学们默读课文12~26自然段,按照事情发展的顺序,画出描写沃克医生和刘伯承语言、动作、神态的句子,圈出关键词,揣摩他们的内心。

3.借助“选择式”作业,关注语言表达

教材中的文章都是编者精心挑选的,文章的语言隽永凝练。借助这些语言设计“选择式”作业,可以促进阅读,帮助学生积累语言。比如二年级语文组在《纸船和风筝》一课中,这样设计课中作业。

①漂 ②飘

纸船( )到了小熊家门口。 风筝乘着风,( )到了松鼠家门口。

五星红旗迎风( )扬。 天空中( )洒着雪花。

通过对字词的选择,学生不仅区分了“漂”和“飘”这两个字的不同之处,也知道这两个字在不同语境中的不同用法。

(三)以延学作业为载体,联动教学“延伸点”

教学中,我们引导学生联动阅读、联动练笔、联动活动,延伸和拓展学习的视野。

1.联动阅读,从一篇走向多篇

课内阅读的目标是培养语感,习得阅读方法,以此由课内引向课外。小学语文统编教材以单元主题设计为主,我们引导学生进行拓展阅读,并进行比较,找出文本内容和形式上的异同点,领悟文章的写作手法,体会作者运用语言文字的精妙所在。例如学完《军神》一课后,我引导学生运用学过的阅读方法拓展阅读《丰碑》,并对比写法异同。学生在拓展阅读中,不仅习得方法,而且明白了文章表达的特点,为接下来的习作做好铺垫。

2.联动练笔,从习得走向运用

统编教材在编排上注重读写融合。作业中的“小練笔”,是读写融合最有效的载体,也是教学最好的延伸点。如在五年级《慈母情深》一课,我们安排练笔作业,要求学生运用场景和细节描写,表达自己的情感。如:“我鼻子一酸,攥着钱跑了出去……”此时,“我”内心一定感慨万千,作者用了一个“……”,你能把他省略的心理活动写出来吗?课后及时练笔,能让学生与文本深入对话,迁移运用习得的方法。

3.联动活动,从单一走向综合

在教学中,如果能够将实践作业融入语文学科,那么学生获得不仅仅是知识,更是能力的提升。六年级语文组老师在第八单元设计了这样的作业。

纪念鲁迅的寻访活动

活动一:读作品,谈感受。我读了鲁迅的________等作品,最喜欢的一部作品是________。我读了之后,最大的感受是________。

活动二:观电影,品作品

我看了鲁迅作品有关的电影________。看完电影,再读作品,我发现了两者的不同之处:________。我更欣赏作品《________》的表达方式________。

这样以综合性活动的方式设计作业,调动了学生的兴趣,提高了学生的语文核心素养。

扎实开展作业设计研究,持之以恒,稳步前行,在实践中反思,在反思中进步,切实推动“双减”工作落地生根,从而加快教师专业成长,有效促进学生核心素养的提升。