论中国古代文体融合的基本规律与具体方式

王章才

(河南财经政法大学 文化传播学院, 河南 郑州 450046)

文体之间的浑融、渗透及互动,一直是中国古代文体学研究中的热点。但是,人们一直主要关注少数几种文体、文类之间的融合,对文体融合的总体情形及普遍规律虽也有所探讨,但专精的研究则稀缺。本文尝试从整体上对文体融合的规律与方式作出新论。

一、文体融合的基本规律

文体融合是指不同文体间的浑和融渗、交越互动。文体融合有其基本规律。

第一,发生文体融合的学理依据是文体之间先天性的可通融性。

曹丕《典论·论文》说:“夫文,本同而末异。”由此可见,文体既可分立,也可融合;分立的基础是末异性,融合的理据是本同性。那么,诸文体之间的这个本同性(或通融性)究竟指什么呢?对此,细究者尚少。迄今为止,关于何为“文之本”,约有三说:一曰客观,二曰主观,三曰主观与客观的统一。客观者如道为文本论;主观者如诗言志、诗缘情论;主客观统一者如清代叶燮“以我四衡他三”说。笔者认为:扼要说,“文之本”就是“审美性地”叙事讲理、体物言志;关键词是“审美性地”。质言之,一切文学、文体,都是人类的“审美性地”语文性表达。孔子说:“言以足志,文以足言。”(《左传·襄公二十五年》)有足言,有不足之言;区别在“文”与否。文即审美化。人对其语言或文章总是竭力地“文”化,即审美化。因为人是审美的动物,人对美的追求和创造无处不在,无所不求其极。文学性文体自然以审美性表达为特质;但即使是非文学性文体,也不乏审美性;且,当其审美性成分达到一定程度时,即上升为文学性文体。在我国古代,有一些地位“神圣”或“尊贵”的实用性文体,反而比一般的文体更讲究形式之美。如魏晋六朝骈文大都出于实用性文体。故文学性文体与非文学性文体并无截然分界。文体之间的界限本具有相对性、模糊性和交叉性。质言之,文体之间天然具有通融性。事实上,文体之间也恒常相互通融。中国古代文学即然。

当然,文体的等级、性状尤其是涵容度各有差异,故文体的通融性也是有差异的。

第二,辩证地讲,文体通融的前提是文体辨析(即辨体)。

通融的反面是“辨析”。辨体就是辨析不同,厘清界限,以免越界、混界或错位。文体辨析是分开,而文体融合是合和。文体辨析的最终结果似乎应走向“异体相隔”。但事物皆辩证,其实际结果是:异体融合。辨析与通融既对立、又互促。毕竟,没有分就没有合。没有至少两个或两个以上的独立的个体,何谈个体之间的合和?可见,文体辨析与文体融合同样重要。文体辨析导致文体融合。文体融合也不是要“消灭”或“吞并”单个文体,然后只保留一个“大(总)联合文体”。这既不可能,也不合适——文体可以一体独大、一大众小(或少数大、多数小),但不可只此一家、别无分店。

文体辨析有利于维护文体的单纯性,文体通融则会产生浑和文体。从时序上说,先有单纯文体,然后才会出现文体浑和。故曰,浑和文体产生于文体辨析之后。

第三,文体融合的自主性、契合性、不对等性及排异性。

文体融合不排除人为地拼接甚至强制“焊接”,但主要属于内在性、自律性和自发性的行为。文体融合一般以某一种文体为主(可称为“主融文体”),兼容其他文体(被融合的文体可称为“被融文体”)。文体融合往往是以我为主、以我融彼,而又不失自我。异体互融后失去自我、失去本色的,或者有损主体的,就是非良性融合;非良性融合一般是无价值的,也是违背融合的一般愿景的。融合的价值在于吸收他者,做大、做强自我,而不是损害或丧失自我。〔1〕换言之,作文可以“破体”,但不能“体破”——不能“毁伤”“残病”,更不能“破相”。故一旦发生任何性质或程度的“破”,则“修补”工作一定要跟进。就好像旧房改造或拆迁,后期的“弥缝涂抹”或“拆迁安置”工作一定要做好。

文体融合一般是先求同存异,找到异者的契合点,然后进行兼容。体貌相近的文体(如诗与词、史传文与小说、墓志文与哀祭文等),契合点较多且明显,极易发生融渗,故一般在文体独立和自觉后即实现了先期的融合;反之,则不易融合,或融合晚发,甚或不发。此为契合性。

所谓不对等性,即指文体之间并不具有等质等量的“融合性”,有的文体天然更富于“亲和力”,更具有“主融性”。文体与文体本来就是不平等的,本来就具有等级性或层级性。“物之不齐,物之情也。”(《孟子·滕文公上》)文体的主融性或主融能力也不齐一,甚至相差很大。这既是客观的,也存在人为因素。比如,戏剧、小说的主融性(或曰整合性)一般就远远高于诗、词。这是客观的、本然的。但另一方面,由于人为因素,文体又有高低贵贱之分,如诗文之体就尊于戏曲小说。这种等级虽是社会强加于文体的,但也是长期存在的事实。客观因素与社会因素的综合作用,结果就是主融性强、“体位高”的文体更易于兼容和渗透入其他文体,反之则少。蒋寅先生把这种现象称为“‘以高行卑’的体位定势”;〔2〕吴承学先生定性为“破体通例”。〔3〕这是文体融合的普遍规律。

契合性的反义词就是排异性。文体都有自身质的规定性,它犹如文体的“基因”,不容任意地、无限度地加加减减。故任何文体间的融合,都会遭遇排异性。但主融能力强的文体,排异性极小,甚至“边界”不设防,来者不拒。主融性强的文体的“基因”里仿佛自带有“抗排异因子”;或者说,主融性强的文体“胃口”极大、“胃功能”极强,虽然吃得多、吃得杂,但消化好、吸收好,能充分利用,为我所用,故反而身强体壮,充满活力。

二、中国古代文体融合的方式

宏观地说,至少在理论上,文体融合可以分为外部融合与内部融合两大类。外部融合指语文性文体与非语文性艺术类之间的跨界交融,如文学与实用工艺、广告、音乐、绘画、舞蹈、电媒等的融合;〔4〕内部融合指语文性文体间的交渗。语文性文体既指文学性文体,也包括非文学性文体。默认情况下,“文体融合”谓文体的内部融合。本文所论皆属之。

从西方互文性(或文本间性)的角度来看,文体融合其实就是不同文体间的“互文”,也可称之曰“文体互文”或“文体间性”“体类间性”“文类间性”。〔5〕

从这个角度说,文体融合的基本方式有六种:构思性互文;表现模式互文;讲说口吻互文;语言体式互文;风格互文;体裁、体类互文。

在展开讨论之前,笔者觉得还须先阐明一点,即在我国古代,文体的含义较多;于是,“文体融合”的含义亦将随之多样。几乎可以这样说:有多少种“文体”的含义,就会有多少种“文体融合”方式的解答。

那么,在我国古代文学语境中,“文体”究竟有多少种含义呢?这个问题是文体学界著名的“概念危机”,很复杂,很难回答。陆机《文赋》云:“体有万殊。”“文体”含义很多,除了“体类”“体裁”这一基本含义外,还有极其繁复的其他内涵。就现、当代学术界迄今为止的“文体内涵论”而言,大体上有两大类说法:一是简分,其中最简洁的当属二分法;一是详分,即两个以上的多义项说。详分可以涵盖简分,故为行文简便计,兹只列举最详尽的“六义项”说:(1)体裁或文体类别;(2)具体的语言特征和语言系统;(3)章法结构与表现形式;(4)体要或大体;(5)体性、体貌;(6)文章或文学之本体。这是吴承学先生的归纳。〔6〕笔者认为,还应再加一项即“篇幅”。《文心雕龙·神思》:“文之制体,大小殊功。”这里的“制体”或“体”,即指篇幅。陆机《文赋》:“体有万殊,物无一量。”篇幅也应属于“万殊”之一。或以为篇幅不重要,这是违背质量互变原理的,也不合数理逻辑和辩证法,因此是错误的。这样,如要细究,“文体”至少应有七个义项(可谓“文有七体”)。〔7〕那么,在理论上,文体融合的方式主要也应是这么几种;不过,“文体的内涵”与“文体融合的方式”这两者之间并不是刻板的一一对应关系。因为两者毕竟不是一回事。所以,下面所概括的文体融合的方式,只能说与文体的七个义项有一定的对应关系,但不是一一对应的。

(一)构思性互文

文体融合有可能在未动笔之前就已经发生。这指的是作家在构思酝酿时,有时会“换位思考”,此即构思性互文。明代许学夷《诗源辨体》卷三十五总论第三十一条在批评元人诗话著作《诗家一指》时说:“《诗家一指》……言作诗先命意,如构宫室,必法度形制已备于胸中,始施斤斧。予谓此作文之法也。《三百篇》之‘风’、汉魏之五言、唐人之律绝,莫不以情为主。情之所至,即意之所在。不主情而主意,则尚理求深,必入于元和、宋人之流矣。”〔8〕许学夷崇尚汉唐,不满宋元,故有此论。细思这段话,实含有这样的意思:不同的文体,其构思酝酿时的情形各异。其不同之一,就是要不要精心地构思;用萧统《文选序》的话来说,即是否“事出于沈思”——既有感性又有理性的深沉思考。按照许学夷的看法,作诗不宜过于深思,因为诗缘情,作诗要用直觉思维。这是许学夷的本意。但是,有心的文士也会从这段话中读出别样的意思来,即文贵新变,为了创新,何不尝试把甲文体的构思之法移用于乙文体呢?事实上,宋人作诗就是这样干的;中唐的韩孟诗派也是这么干的。他们移古文构思之法来构思诗词。他们的“想法”和“做法”,事实已经证明,虽有瑕疵,也不无争议,但总的来说效果很好,并非像明朝人说的那样不堪。这就是构思时的文体融合。欧洲文艺复兴时期的意大利文论家瓜里尼曾把文体混合比喻为动物杂交:马和驴“配合产生第三种动物——骡”。〔9〕动物杂交当然是始于受孕之时。文体“杂交”亦然。

中国古人喜讲“作法”,尤其宋代以后。古人讲的“作法”,意指非一。既可指写法(章法、句法、表现手法等),也可指构思之法、酝酿之法。上文许学夷所讲的“作文之法”,实指构思之法,即文学发生学意义上的“作法”。另,清代方东树《昭昧詹言》也多次讲“古文之法”可通于诗歌,〔10〕他说的“古文之法”应当也包括构思之法。看来,“互文性构思”不仅是可行的,而且也是经常发生的,其实效也大多是正面的。

按照当代文艺学界的普通观念,文学构思实际可分为两大类:“抒情性想象”和“叙事性想象”。其中,“抒情性想象”,也称“意境构成性想象”,“主要着眼于情与景的关系,通过情景、意象的想象和营构,抒发真挚的情感”;“叙事性想象”,也称“情节构成性想象”,“主要着眼于情节的逻辑关系,通过人物形象和生活情节、细节的想象与刻画书写社会生活和对生活的印象。”〔11〕不同的文体,构思时也会偏嗜不同的想象或构思类型。如:诗词歌赋,多藉抒情性想象;戏剧小说,多假叙事性想象。笔者认为,或许还可以再增加两大类型:“描景性构思”和“析理性(或逻辑性)构思”。前者用于山水文学(也用于山水画、书法等)的整体构思(所谓成竹在胸);后者用于哲理性文学。这四类型想象或构思之法,如果交用、互用或混用,就属于“构思性互文”。〔12〕古人所谓“构思之法”的互用、混用或越界、跨界使用,实谓此也。

顺带一议的是:从这个意义上说,《庄子》一书的特质之谜或可揭开了。《庄子》与其他一般经子著述很不一样,被现代人看作先秦诸子中文学性最强者。那么,《庄子》与其他经子文究竟有何不同?这个问题这里不便细论,但有一点是可以说的,即从根源上说,庄子作文的“构思之法”就与众不同。一般经子著述主要运用“析理性”构思,而庄子主要运用“叙事性构思”,这主要表现在《庄子》一书中的寓言、故事很多,且颇为生动、完整和富于虚构性。易言之,《庄子》极像小说(短篇或微型小说)。庄周简直就是最早的、最优秀的“段子手”,《庄子》是“段子汇”。这使《庄子》不仅有别于史书和诗赋,也迥别于其他的经子之作。换言之,不管是出于有意抑或无意,《庄子》都可谓“构思性”互文的“硕果”。

(二)表现模式互文

表现模式,又称表达方式,是文体的基本含义之一,是指文学在表达内在的主观世界(思想、情感等)和表现外在的客观世界(自然事物、社会事物等)时所形成的语言型态。郭英德先生指出:“如果以‘文体’一词指称文本的话语系统和结构体式的话,那么,文体的基本结构应由体制、语体、体式、体性这四个由外而内依次递进的层次构成”,其中,“体式指文体的表现方式”,“抒情特性和叙事方式属于体式层次”。〔13〕

表现内容制约着表现手法,表现手法型塑着文体体制。不同的文体,各有不同的、偏嗜的表现模式或手法。也就是说,不同的文体,各有其偏擅的表现功能。故张仲谋先生说:“任何一种文体的个性特质,均在于其寄寓在形式表象下的本质内涵,也可以说是在于其独特的表现功能”,“就某一种具体文体来说,各各有其独特的表现功能,不相重复也不相冲突;就整个文体系统来说,各种文体功能适相互补,共同满足着中华民族借助语言文字来表达主观情志的需要”。〔14〕

可见,文体与表现模式关系密切,特定文体通常会有特定的表现模式。表现模式纵使不是文体的本质特征,也是其很重要的特征(或之一)。古人常说,辞赋源于“诗”六义之一的“赋”;这是表现手法直接转升为文体之名了。古代又有诗言志、诗缘情、赋体物、文以载道、史以记事等说法。如《庄子·天下》说“《诗》以道志,《书》以道事”等。古代最常用的文体是诗和文。诗、文各有独擅的表现模式与功能。诗主抒情言志,文主叙事说理。

同时,“表现模式”也是海外和港台文艺学界最近非常“流行”的一个学术关键词。综合海内外的相关论述,笔者认为,文学最基本的表现模式可概括为五式:戏剧模式、抒情模式(含象征模式)、叙事模式、议论模式、描绘模式。与此相对应,文体也可分为四大类:叙事性文学(含戏剧模式、小说模式两个亚类),抒情性文学,说理性文学,描景性文学。

“文体多术,共相弥纶。”(《文心雕龙·总术》)这五种模式或四大文类之间并不绝缘。正相反,彼此之间常常是你中有我、我中有你的。张国风先生曾用“你中有我、我中有你、相生相因、断了骨头还连着筋的关系”的说法来生动地描述“古代小说和戏剧之间”的互动关系。〔15〕这种互动确实很根本、很重要,可称之曰“本体性互动”。从这个意义上说,文体之间的融渗实际也就是表现模式之间的互融互渗。借鉴张国风先生的说法,从互融互渗之程度上说,文体表现模式的互文主要可分为三种情形:(1)我中有少量非我;(2)我中有大量非我;(3)貌似我而实非我。下面分别略作阐述。

(1)我中有少量非我。世无纯物。故此种情形最多,也最常见。如诗词中有少量叙事、说理成分等。再如早期的口头文学大多具有戏剧性、表演性。美国华人学者蔡宗齐说:“戏剧模式是汉代民间乐府集体创作所呈现出的模式。如《陌上桑》这样的民间乐府,显现出在共同情境下集体口头写作和表演的很多痕迹……就此而言,似乎可以很恰当地使用‘戏剧性(dramatic)’这个术语来描绘民间乐府的表现模式。”〔16〕《陌上桑》不是戏剧,《陌上桑》(东汉)时期也没有戏剧,但其表现模式确实具有戏剧性成分。

(2)我中有大量非我。此种情形属超常,甚或过激。如诗本缘情,叙事、说理、描景等成分一般不占主体。但魏晋玄言诗、宋明理学诗却以演绎道理为主,表现模式大异于常;南朝宋代谢灵运诗中描景的成分和篇幅大增,并成为主体,故也被后人视为“诗运一转关”。〔17〕“诗运一转关”是指由抒情性转为描景性,由启示性转为写实性,由重性情转为重声色,由礼仪道德转为自然天道,写法上由自然生发转为匠心经营,文论思想上由偏于儒家的“诗言志”转为偏于文学的“诗言物”。谢灵运之所以能有如此作为,从大环境上说是魏晋玄学与魏晋自然主义长期流行的结果;从文体互渗角度上说,应当是文与诗互动所致。特别是魏晋以来,山水文(山水散文、山水骈文、山水赋等)勃兴,浸淫诗域,遂出现了山水诗。

(3)貌似我而实非我。这种情形更少。先秦,文体混沌未分,故常有此。如《道德经》五千言,虽明大道,乃用韵语。貌似韵文,实系子论。又如《夏小正》,原为《大戴礼记》第47篇,虽为韵文,实乃讲节气、农事的科学性文献,属应用文。魏晋以后,文人着意创新,乃有以诗词代书、代问、代答、代启事、代判词等做法。如南朝陆倕有《以诗代书别后寄赠》,清代顾贞观以《金缕曲》词二首代书信,等等。这些都是貌似诗词而实属应用文。这种互动虽然不多,但程度较剧,表现模式的互文可谓已达“忘我”甚或“无我”之境了。

另,表现模式互文还应包括“篇法互文”。

篇法,又称章法,或章法结构,是指特定文本的有规律的语言组织和构成。篇法表面上指语言、层次的组织与安排,但实质上主要关联着表现模式。故具论于此。

一般来说,不同的文体有不同的表现模式;不同的表现模式形成不同的篇法模式或结构模式。如抒情性文学的结构要遵循情感表达的内在规律,一般要以营造意境为重心(律诗结构则定格为起、承、转、合);而叙事性文学的谋篇布局一般要考虑情节的发生、发展、高潮、结局等,其结构也由这些“部件”组成。

篇法也可以互文。篇法互文主要发生在叙事文学与抒情文学之间。不过两者之间的互动并非等量:抒情性文学能较多地主融叙事性文学的结构模式,反之则较少。中国古代文论术语常把诗中有叙事(及描写、议论、直接抒情等)称作“赋法入诗”。这种诗歌多具或兼具有叙事性文体的结构。如张衡《四愁诗》全诗四章,每章始以“我所思兮在××”(一章“泰山”、二章“桂林”、三章“汉阳”、〔18〕四章“雁门”),实即东南西北之意,这种章法结构显然脱胎于汉大赋的时空敷陈法;又如王粲《登楼赋》虽为抒情文学,但此赋的结构可按“登楼前”“登楼中”“登楼后”等来划分,这也是大赋的结构法;再如韩愈《山石》诗也主要采用了游记散文的章法;至于柳永《雨霖铃》更以以赋为词著称;等等,这都明显地具有叙事型文体之结构特色。

明清八股文也是篇法互文的硕果。隋唐科举考诗赋,宋自王安石考经义、策论,诗赋讲偶对,律诗讲起承转合。经义、策论则易流于散漫,可否以彼章法、约此散漫?当然可以。这样八股文就出现了,八股文就是引进诗赋篇法的经义、策论。

(三)讲说口吻互文

讲说口吻由“叙述口吻”而来。叙述口吻不仅谓叙事性文学,广义的叙事口吻泛指作者或说话者的角度或人称。无论口头还是笔著,也无论议论、抒情、叙事还是描景,总之,凡所谓“表达”都有一个讲说的角度及人称的问题。此之谓叙述口吻。但“叙述口吻”使用起来总有点不顺劲,因为“叙述”二字易令人想起叙事文学,故笔者在此捻出“讲说口吻”一语以代之。一般来说,不同的文体,常用的讲说口吻也不同。诗、文、戏剧、小说,各有各的常用讲说口吻。甚至有人以讲说口吻来解释西方自亚里士多德以来的文类“三分法”:抒情诗始终是第一人称叙述;史诗(或叙事文学)先用第一人称叙述,然后让人物自己叙述;戏剧则全由剧中人物叙述。〔19〕可见,讲说口吻也是文体的内涵性特征(甚至是内涵)之一。而讲说口吻之互文现象也多有发生,成为文体融合的常用方式之一。

例如,中国古代叙事性诗歌多用第三人称,但是,“人称互渗”现象往往也存在。如汉乐府叙事诗《陌上桑》,通篇以第三人称为主,不过又混有第一人称,而且人称的变换无任何条件,说变立变,“日出东南隅,照我秦氏楼。秦氏有好女,自名为罗敷。”又如《孔雀东南飞》:“鸡鸣外欲曙,新妇起严妆。著我绣夹裙,事事四五通。”再如白居易《长恨歌》本以第三人称书写;但在杨贵妃死后,写到唐明皇思念杨时,忽移为明皇视角,转为第一人称;然后,在写请道士寻仙时,又还原为第三人称等。

这类作品中,以《陌上桑》的人称变化最为灵动、飘忽。这是因为《陌上桑》其实并非纯诗,而是混有戏剧性之特征。此诗实际上可看作由三幕短剧组成:第一幕,出场人物是罗敷和观者;第二幕,使君、使君的小吏及罗敷之间的对话和表演;第三幕,罗敷“独白”(或独唱),拒绝和讽刺求爱者。〔20〕这也就意味着《陌上桑》是戏剧讲说口吻与叙事诗讲说口吻的互文。戏剧是代言体,《陌上桑》谈不上代言体,但可视为“活动于”或“骑墙于”叙事体诗与代言体之间。

我国有很多诗歌的讲说口吻与戏剧互文现象。如清初吴伟业《圆圆曲》,首四句第三人称,客观叙述;接下转为吴三桂口吻:“红颜流落非吾恋,逆贼天亡自荒宴。电扫黄巾定黑山,哭罢君亲再相见”;再下转为陈圆圆口吻:“梦向夫差苑里游,宫娥拥入君王起”;然后又杂有陈氏师友的口吻:“旧巢共是衔泥燕,飞上枝头变凤凰”;等等。这样写,“颇类歌剧和戏曲里对唱,而开头和结尾叙述使全诗形成了一个完满的结构……这些手法显示了我国诗歌和戏曲形式之间的互动”。〔21〕其实早在《诗经》中就已有类似的情况了。如《卫风·氓》前四句:“氓之蚩蚩,抱布贸丝。非来贸丝,来即我谋。”刘毓盘《中国文学史》:“‘曲谱’以‘氓之蚩蚩’一章,谓专述一事而作,为曲文之鼻祖。”〔22〕另外,王安石《明妃曲》、顾炎武《精卫》诗以及大量的民间说唱文学〔23〕等也常常有此,限于篇幅,不再申述。

当然,讲说口吻互文并非都发生在第一档次的文类之间。同一文类的亚文类之间也常有。如叙事诗与抒情诗。一般说,叙事诗多第三人称,抒情诗多第一人称。但两体也常常互渗。早在《诗经》里已有此类例子,如《诗经·小雅·出车》一诗即然。陈子展指出:“此诗六章,首两章设为南仲口吻,中两章作者自己口吻,末两章设为南仲室家口吻。其语气屡变,其文义因而不同。”〔24〕再如白居易《杜陵叟》一诗,大部分是较冷静、客观的第三人称,但诗的后半段,忽地转为第一人称:“长吏明知不申破,急敛累征求考课。典桑卖地纳官租,明年衣食将何如?剥我身上帛,夺我口中粟。虐人害物即豺狼,何必钩爪锯牙食人肉!”中国的叙事诗,与西方比,大多属偏于内向型的,也就是说,偏于讲说者的内心体验,所以,总有或多或少的抒情成分。而抒情时,显然以第一人称要来得斩截痛快。所以,中国叙事诗需要抒情时,常常由“他”转“我”、以“我”移“他”,人称转移的位置常常在篇末或章末,也就是故事叙述完毕或暂告一段落之后。再如:墓志文与哀祭文,二文同属特殊场合之应用文,墓志文主要用第三人称,以叙事(叙述墓主生平事迹)为主,哀祭文一般用第一人称,以抒发哀祭者的悲痛之情为主。但两者的人称口吻也可互渗。如唐代文学兴盛,作家创新劲头足,故唐代墓志文与哀祭文的人称(及表现手法)多有互渗者,像韩愈、李德裕等人的有关作品即然。〔25〕

(四)语言体式互文

文学是语言的艺术。文学是文本(或语本),“文本”也有以文为本之意。如果说文本是一套特殊的语言符号体系,那么从这个意义上说,文体就是该体系的编码方式,“是指一定的话语秩序所形成的文本体式……即语言的长短、声韵的高低和排列的模式等。”〔26〕不同的文体,语体也不同。“诗与文同谓之言,亦各有体,而不相乱。”〔27〕“各文类有自己的话语原则、话语功能和话语趣味。”〔28〕“文体学研究一切能够获得某种特别表达力的语言手段。”〔29〕另,文体的基本义是体裁,而“体裁问题在很大的程度上就是一个语言的问题,不仅对仗、声韵、句法、章法是语言的问题,甚至体裁本身……也应该看成是一种语言。因为语言就是一种表达,体裁本质上看就是一种表达”。〔30〕总之,语言体式或语言特征是文体的重要内涵。所以,语言体式方面的互文,自然也是文体互文的重要方面。“语体”互文主要有以下五种。

第一,韵散之间的互文。

语言体式主要指韵散。以此,所有文体可一分为二:即散文、韵文。魏晋南朝时盛行的“文笔之辨”的“文笔”其实就是“韵散”,“文笔之辨”主分。其实,文与笔也往往互渗。隋唐以后,文笔互渗又演化为诗文互动。其典型形态就是古今文论中都已经、正在和还要继续热议的“以文为诗”“以诗为文”“以文为赋”“以赋为诗”“诗体小说”等命题。如韩愈《山石》以文为诗,其“句法”颇为散文化。反之,被誉为“宋代韩愈”的欧阳修也颇喜文体融合。他不仅以文为诗,还以诗为文。尤其他大力以诗为文,首获神效,终于打造出了“六一风神”这一享誉文坛的独特的美学标签。“六一风神”实质就是文章柔美化、情韵化、诗歌化。可见,韵散结合是文体优化的捷径;章学诚所谓“无韵之文,可通于诗者,亦于是而益广也”,(《文史通义·诗教》)约即此意。

辞赋是我国独有的文体。其实辞赋本身也是诗文交合而生下的可爱“宁馨儿”。辞赋固然多源,但其直系族源显然是楚辞。楚辞之代表作品当然应推《离骚》,此文其实就是文皮诗心、亦诗亦文的异作;后之辞赋也大抵禀承了这个特点,且后来辞赋的发展演化也跟着诗体、文体的进一步发展演化而同步进行。如散文和辞赋融合,为汉大赋;后来散文发展出骈文,于是辞赋也出现了骈赋;律诗出现后,律赋也出现了;散文发展为唐宋古文,于是辞赋演化为文赋;白话文出现后,又出现了现代散文赋;等等。辞赋是诗,诗像女性。但辞赋不喜欢与女伴们(韵文)一起玩,她老是跟“男娃们”(散文)泡在一起;“男娃们”变,她也变。

第二,文章中的骈散兼备。

骈散之间既有争,也有和;斗而不破,和是主流。如中唐韩愈、柳宗元,既是古文泰斗,其实也擅骈俪,他们的文章往往骈散兼备。“韩柳对骈文的态度是扬弃,而非抛弃;韩柳是唐代骈体文的改革者,而非反对者。韩柳骈文最显著的艺术特征莫过运散入骈、援古文技法入骈。韩柳之骈体各具特色,同为中唐骈文之新变,且对宋四六有一定影响。韩柳的骈文与古文的参体互融现象显著,其文奇偶相间、单复并用,树立了瑰伟奇丽、卓荦精致的文章新风貌。骈散融合成为推动中唐文学新变的重要趋势。”〔31〕此论得之。

骈散互融不是可有可无的,而是必须的。清代孙德谦说:“夫骈文之中,苟无散句,则意理不显……骈散合一乃为骈文正格。”〔32〕全用偶对,作为文章,必然会妨碍内容表达,文气也过于板滞。欲使文气流动活泼,非运散入骈不可。同理,散文也不必非要打散碾碎。散中有骈,会更赏心悦目。总之,“骈与散从来都不是对抗的,骈散合流才是古代文章发展流变的大趋势”。〔33〕

第三,诗歌中的古律互渗。

古律互渗发生在律体产生和定型之后。古律互渗又分两方面:律中有古和古中有律。如唐代七律名作崔颢的《黄鹤楼》前半段运古入律;而北朝民歌《木兰诗》则通篇古体散句,中间忽插入若干五言整句,俱“混搭”得妙。

另外,词亦属“律诗”。而“以诗为词”的“诗”也应包括古体诗,这也属古律互渗。

当然,古人也有不满于古律互渗的,尤其不满古中有律。如明代李东阳说:“古诗与律不同体,必各用其体乃为合格。然律犹可间出古意,古不可涉律。古涉律调,如谢灵运‘池塘生春草’、‘红药当阶翻’,虽一时传诵,固已移于流俗而不自觉。”〔34〕又清代翁方纲《王文简古诗平仄论》也说:“七言古自有平仄。若平韵到底者,断不可杂以律句。”〔35〕从尊体、辨体的角度而言,其说亦有理。

总之,古律互渗的发生率较低,这或许也暗示着这方面还有较大的开拓空间。

第四,文白互文。

我国远古和中古文学,多半是文言文学,但白话文学也不绝如缕;至近现代,白话文学渐渐胜出。胡适有《白话文学史》、郑振铎有《中国俗文学史》,力倡白俗。其实文白之间既有冲犯,也可合作,两者似宜合不宜离。半文半白、亦深亦俗的作品,往往而有,往往优胜。《三国演义》就是这方面的经典,其成功,有力地推动了文白的融合,提升了白话的地位。

第五,篇幅互文。

上文已言,文体的“体”也可指“体制”“篇幅”。这意味着,不同的文体,篇幅也不同。论篇幅大小,一般来说是:小说>散文>骈文>韵文。这当然不是绝对的。这个次序是可以翻转或调换的。虽然,不是所有的“翻转”或“调换”(即文体篇幅的突变)都是文体融合造成的;但是文体融合也会导致篇幅的互文,进而导致篇幅的突然异变——这也的确是事实。比如,以文为诗、以小说为散文〔36〕的结果会导致后者的篇幅突增;反之,以诗为文、为赋、为小说的结果之一是后者的篇幅突缩。又如,散文与辞赋互动,出现文赋,其篇幅就加增;而诗体与小说互动,出现诗体小说,其篇幅就会短缩;等等。

再如,在“以史为诗”中,有一种可以叫作“以纪传文为诗”。也就是说,本来可以写成纪传文的,现在写成诗歌。比如杜甫的一些“诗史”诗即属此类。史传文的篇幅一般远长于诗体。故“诗史”之诗的篇幅也会变长,甚至变得很长。宋人叶梦得发觉此点,其《石林诗话》说:“长篇最难。晋魏以前,诗无过十韵者。盖尝使人以意逆志,初不以叙事倾尽为工。至老杜《述怀》《北征》诸篇,穷极笔力,如太史公纪传。此固古今绝唱也。”杜甫《述怀》《北征》等篇的诗史性质,论者已多;叶氏独发明其篇幅之长也正与其“以史为诗”直接相关,这是独见,也是笃见。另外值得注意的一点是:以史为诗多古体,少近体,这是因为古体的篇幅长些。杜甫“诗史诗”也有律绝,但往往又采用组诗的形式,以弥补容量的不足。如七律组诗《诸将五首》等。若干首构成一组,内容关联,次序不可乱。笔者推测,这可能也是“史体文”结构的灵活移植。

总的来看,就篇幅方面说,文体融合不外两个结果:变长;变短。这与文体体制演变的大趋势是一致的。文体体制演变的大趋势也是双轨并行,即一方面巨大化,一方面微缩化。当然,巨大化是主流。顺便说一句,现今学界普轻“篇幅问题”。其实篇幅亦非小事。道理很简单:单是量大,即足动人。掊土池水不足观,高山大海就大不同了。又大又好,洵是王道,洵是宇宙普适的真理。

(五)风格互文

中国古代文学、文论皆极重视和讲究风格。中国文论谓之“体性”“体格”或“文体”。目前学界一般把风格论也归入文体论。故风格互文也属文体互文的一个重要方面。今天看,风格互文包含以下四个方面。

第一,文体风格互文。

曾枣庄先生指出:“明确文体不仅指各种诗文的体裁,也指不同体裁作品的相对固定的独特风格是重要的,因为论文体时常讲的变体、破体多指后者。”〔37〕曾先生讲的风格变体、破体即谓文体风格的互文。顺便说一句,变体、破体、融合或互文,语意皆庶几。倘定要细究之,也自微有不同:“变体”义较客观,由于客观因素导致的文体的变异,一般谓之“变体”;“破体”动作感十足,强调作家的主观努力,一般指强毅作家有意识的文体革新行为;“融合”及“互文”则折中以上二者,词性相对平实,是对变体或破体的状态的冷静而客观的理论阐述常用语。

凡一种文体,皆有其特定风格,此谓之“文体风格”;中国古代一般谓之“大体”“体要”等。曹丕《论文》曰:“奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽。”陆机《文赋》:“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮,碑披文以相质,诔缠绵而凄怆。”刘勰《文心雕龙·定势》:“章表奏议,则准的乎典雅;赋颂歌诗,则羽仪乎清丽……”,但是他的看法比较辩证,“是以绘事图色,文辞尽情,色糅而犬马殊形,情交而雅俗异势,熔范所拟,各有司匠,虽无严郛,难得逾越。然渊乎文者,并总群势:奇正虽反,必兼解以俱通;刚柔虽殊,必随时而适用。若爱典而恶华,则兼通之理偏,似夏人争弓矢,执一不可以独射也;若雅郑而共篇,则总一之势离,是楚人鬻矛誉楯,两难得而俱售也。”后一句话,彦和似乎自相矛盾,原来他的意思是融合也是有底线的,“虽复契会相参,节文互杂,譬五色之锦,各以本采为地矣。”不过,说来说去,感觉《定势》还是更强调势之“定”,强调“难得逾越”;“并总群势”方面,则只能“随时适用”,无论如何也不能造成“总一之势离”的局面。到了明清时期,文论界则多有辨体之作;此类著述一般也会辨析不同或相近文体、诗体的不同风格,要求谨遵勿失。如明代吴讷《文章辨体序说》论歌行与七古二体风格之异曰:“有歌行,有古诗。歌行则放情长言,古诗则循守法度,故其句语格调亦不能同也……。”〔38〕又,明代胡应麟《诗薮》内编卷一明确地说:“文章自有体裁。凡为某体,务须寻其本色,庶几当行。”〔39〕这些都是强调文体应各具风格的。

如果文体与风格恒能一一对应,这自然是最好不过的事情。至少,文体学家欲以风格类文的目的就可以圆满地达成。可惜,文学贵在翻新出奇。规矩的价值就在于被破坏。没有被违背过的规矩,其存在是毫无意义的。文学的规矩是最易招徕践踏的。文学园地的不法之徒又多又“猖獗”。所以文学园地“治安”极差,案件频发,“警察”都被吓跑了,但读者大众却拍手称快,因为只有这样,文学园地才能永葆青春和靓丽。也有忠于职守的“警察”。文论家刘勰就算一个。《定势》:“自近代辞人,率好诡巧。原其为体,讹势所变,厌黩旧式,故穿凿取新。”文论家要立规矩,好作家要坏规矩。不止“近代辞人”为然。于是,文体与风格的一一对应就几乎不可能。以风格类文也很不可靠,“风格并无从根本上区分文类界限之力。”〔40〕所以,文类有边,风格无界;顶多是“定体则无,大体须有”。(金·王若虚《文辩》)质言之,文体风格并不固定,不绝缘,相反,它可以互掺,且常常互掺。若此中有彼或易此于彼,即属风格互文。比如,一般说来,诗庄、词媚、曲俗。但这不绝对,诗也有通俗的,词也有文人词、清雅词之说,曲也有文采派,这就是文体风格互文。晚唐温庭筠的诗风与词风也高度一致。宋代秦观则写诗如词。再如史书尚写实,词语尚平正;文学贵虚构,辞藻贵华美。但史书有虚构、富丽辞者也不稀见,平实的小说、诗歌也多得是。如《史记》虽为历史,但高度小说化、传奇化,而“七实三虚”的《三国演义》可谓亦文亦史,汉末曹操的诗歌则被明代钟惺誉为“汉末实录”(《古诗归》)。

另,比较而言,文学性文体的风格互文要比实用性文体来得更容易,更被期待,也更多。

还有,语体或语式风格也属于文体风格;语体风格也可互文。就拿诗歌来说,不同的语式有不同的风格,但这些不同的风格也可互文。我国古诗最常用的是四言、五言和七言等语式。三种语式各有各的本色风格:四言雅润、五言流丽、七言粗豪。《文心雕龙·明诗》说:“若夫四言正体,则雅润为本;五言流调,则清丽居宗。华实异用,唯才所安。”又钟嵘《诗品序》:“夫四言文约意广……每苦文繁而意少,故世罕习焉。五言居文词之要,是众作之有滋味者也,故云会于流俗。”李白也曾说:“兴寄深微,四言不如五言,七言又其靡也。”这话出自孟启《本事诗·高逸》所引,未必是真。但是,七言体唐以前人嫌它粗俗而罕用,这也是事实。正如西晋挚虞《文章流别论》所说:“七言者,‘交交黄鸟止于桑’是也,于俳谐倡乐世用之。”傅玄《拟四愁诗序》也说:“张平子作《四愁诗》,体小而俗,七言类也。”认为七言粗俗,自非的论。明清的辨体著述中,也多有辨析语体风格的。如明代徐师曾《文体明辨序说》讲到七古与五古风格不同时说:七古“其为则也,声长字纵,易以成文,故蕴气雕词,与五言略异……”。〔41〕但是,语体风格也非冥顽不化。比如,豪壮的五言诗也有的是,如晚唐贾岛《剑客》诗:“十年磨一剑,霜刃未曾试。今日把示君,谁为不平事?”虽曰五言,然不可谓不豪壮也。而七言诗也可以写得清丽温雅。如上官仪《和太尉戏赠高阳公》(七古)、张若虚《春江花月夜》(七言歌行)等皆然。至于七律,正统文论家提倡要“温厚和平、不失六义之正”,反对“换句拗律、粗豪险怪”,斥为“斯皆律体之变”。〔42〕说明不少七律仍是“矜式”于温柔敦厚的。这是语体风格互文。

第二,雅俗互文。

雅俗互文一般表现为民间性与文人性互文。谭帆先生和王庆华先生认为:“中国古代文化与文学大体可看作雅俗传统的对立、融合、发展。”〔43〕雅俗互渗、互动、互促是中国文学发生、发展的基本规律和重要视点。中国文学文体比如诗歌、小说等,往往都是先在民间发生、发展、流行,然后文人仿作拟作,再然后高度文人化、技巧化,成为文坛新的“劲旅”。如诗歌从周汉民间风诗和乐府诗→文人仿作→汉末古诗→……,中国诗歌发生、发展大体就是这样一个过程。陶东风先生指出:“在中国文学史中,民间文学(如民歌)文体对于正统、高雅文体(如格律诗)的渗透是推动文学发展的主要动力之一。”〔44〕

另据蔡宗齐的观察,正宗的、原生态的汉代民间乐府叙事多系“混合结构”(亦称多重结构);而文人的拟乐府诗则多属“双重结构”(或双重视角);而汉代文人古诗则基本简化为单线结构。“文人乐府这种双重视觉大量存在,似乎可以看成是从民歌乐府的多重视角向汉代古诗单一视角转变的过渡。”〔45〕这一点当然也是汉诗由民间性的乐府诗转变为文人性的古诗的明证。

词的发展也是如此。20世纪初在敦煌发现的晚唐五代曲子词多民间词,风格朴素,情感直率,代表了原始的曲子词的本来面貌。五代及北宋前期有很多文人所作的词,仍具此风。如柳永词既大俗又大雅,其大俗的一面很大程度上是受民间原始词风影响所致。南宋辛弃疾的词虽属文人词,但也仍具有用语通俗、不避俚俗的一面,与民间词的用语风格相通。

不仅诗、词,考之其他文体,也大都如此。限于篇幅,不再一一赘述。

雅俗互文不是对等的。历时性地看,“俗”压倒性地冲击甚至取代“雅”,是中外文体演变的共性和共有趋势。鲍·托马舍夫斯基指出:文类演变的途径之一是“高雅的类别经常为通俗的类别所代替”。〔46〕

还有一点也需要说明:雅俗之际,古与古有别,古与今更可能有变化,故宜具体情况具体分析,雅与俗不能完全用“现代眼光”看待。

第三,口头与书面的融合。

语言总是先于文字的。口头文学的历史要比书面文学久远,而且久远得多。毕竟,文字历史只有几千年,而语言的历史很可能不止百万年。由于长期积淀,加上民众广泛参与,故口头文学的成就很可能远远高于书面文学。至少在理论上,口头文学的质和量,都应该远超书面文学。马克思就很惊叹古希腊《荷马史诗》的艺术成就,还“煞费苦心提出所谓艺术生产不平衡规律来解释希腊史诗之所以不可企及的原因”。〔47〕但毕竟文献难征,故文字之前的口头文学,后人已难窥探真貌。

但无论如何,即使作为集体记忆或无意识,口头文学对书面文学的影响亦自深远。

如果把文学史分为口头文学与书面文学两大阶段,那么,在这两大阶段之交,应该就是口头文学影响书面文学的“集暴期”。是故,上古的书面文学大都具有极强的口头性。如《尚书》《诗经》《论语》《楚辞》《战国策》、汉赋等皆然。《尚书》之所以佶屈聱牙,其中一个原因就是它是用古代口语甚至古代方言写成的。再如汉大赋文体的形成,也体现了受口头文学的影响。汉赋多源,其中之一是先秦民间寓言;寓言演变为俗赋;后来,俗赋书面化、典雅化、宫廷化,就成了大赋。〔48〕但与典重的大赋并行的同时,仍存在着一支颇具俗赋风范的文人赋作子系统,诸如宋玉《登徒子好色赋》、王褒《僮约》、陶渊明《闲情赋》等都属于这个子系统。西晋束皙的辞赋创作甚至以“鄙俗化”倾向而著称。〔49〕总之,大赋及文人“俗赋”的产生与发展都与口头文学密切相关。又如美国学者欧阳桢发现,敦煌变文《前汉刘家太子传》是“历史、神话、笔记和古诗的混合”。〔50〕这显然属于两种以上的书面文学和口头文学的多元融合。

当然,任何时代的社会生活中都有口头文学,其与书面文学之间也在永恒地互动着。如东汉造纸术发明后,书写更自由,“语体文”(古白话)著述乃应时而出,王充《论衡》、王符《潜夫论》、仲长统《昌言》等皆是;宋代活字印刷术发明后,语录体乃得大行,这些都属于生活化的语体。清代人作文作诗追求“雅洁”,不喜俚俗。诗文领域及通俗文学领域皆然。如蒲松龄“才非干宝,雅爱搜神;情类黄州,喜人谈鬼。闻则命笔,遂以成编”,(《聊斋自序》)他“‘闻’的是方言俗语,而‘笔’出来的则是文言雅作”,“当时人是不会像蒲松龄写的那样讲话的。当初道白出来的故事一定用方言俗语的,而蒲松龄用案头语言再述一遍”,〔51〕皇皇《聊斋》主要就是这样“闻而笔”出来的。至于近代兴起的白话文、白话诗等与口语之间的密切关系就更不用说了。总之,口述与案头好比亿万年前的远亲,但因为一直常来常往、常走常亲,所以关系仍像当初一样的亲密。事实上,文学史上的很多文体都是先在民间流行,然后成为文人文学的。如五言诗源于汉乐府民歌,宋词源于唐五代曲子词,白话小说源于民间说唱文学,等等。其实,民间说唱文学还不是小说的“根”源。因为民间说唱文学又“根”源于社会各阶层的、流传已久的口传故事。故《汉书·艺文志》称“小说”源于“稗官”收集到的“街谈巷语”;而魏晋文人的“清谈”“玄谈”催生了《世说新语》《搜神记》等志人志怪小说;唐宋人的“剧谈”“新见异闻”〔52〕促生了唐宋传奇小说。文学史上,文人文学趋于衰飒时,常“乞灵”于民间或异域文学,途径之一就是文体移植、改造、完善和提升,从而重振自身的活力。诗词歌赋戏剧小说,无不如是。考之西方,其书面文学也大多如此。西洋的小说、戏剧也都是起源于口述与民间的。

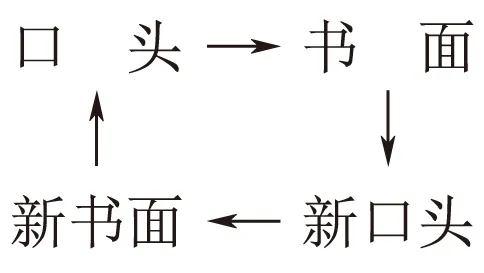

口头与案头的互动,当然也包括后者对前者的影响。如唐宋变文及宋元讲史平话等就是由书面文本→口头说唱艺术的。但两者之间的互动关系并不对等,若度长絜大,则口头影响案头远大于反过来。用公式表示就是“口头文学案头文学”。在上面的箭头表示程度较大。两者的互动关系可图示为(如图1所示):

图1

第四,国家、民族间的风格互文。

就全球而言,世界有诸多国家和种族,不同国家、种族间的文化风格也异样。不同才有吸引力,才有互补。故彼此的交流、通融自古就有。进入20世纪后,随着科技的进步,地球越来越像个大村子。异国风情、异族风味渐行渐近,以至于无所不有,触手可及。全球化趋势仍在加速持续中。一带一路、大欧亚等都是这一趋势的体现。这势必会加速促进“异类”文化间的进一步融合。

就国内说,我国是多民族国家。56个民族虽各有各的文化,但共性亦多,融合亦常。历史上,我国各民族间的文化融合主要发生在中心与边疆及邻国、南与北、东与西之间。如唐诗的繁荣就得力于“合南北之胜”。宋词的音乐则是主要基于西来的“宴乐”系统。进入21世纪,我国学术界又有人提出“中华多民族文学史观”之概念,〔53〕此论打破了“少数民族文学”与“汉民族文学”二元对立之格局,打开了中国文学史的本来视野,促进了“混血文学”的再次高质育生。

(六)体裁、体类互文

体裁、体类是中国古代“文体”一词的最基本的含义。通常意义上的文体融合,主要指体裁、体类的融合。故具论于此。不过,上文所论,与此或有交叠,这是因为“文体”的七个含义之间本有交叠。此处单列一项并置之于后,是为了突出其根本性和重要性。

体裁、体类的互文,中国古代文论常用“以A为B”“A中有B”“A体B”及“运(援)A入(于)B”等语式来表达。如“以文为诗”“以诗为文”“以诗为词”“以文为词”“以词为曲”“以赋为曲”“骈中有散”“散中有骈”“诗体小说”“骈体小说”“骚体赋”“诗体剧”“运散于骈”“援赋入诗”“诗中有诗”等。这些表达今天仍具有很高的理论活性。这个现象不只是古人关注并予论述,今人在谈及文体融渗时也往往津津乐道。是故,这方面的论述比较饱和。鉴于此,本文就不再多说了。

但有三点,笔者觉得必须申明:其一,虽然文体融合主要指体裁、体类的融合,但体裁、体类的融合并非文体融合的全部。古人、今人都特别关注体裁、体类的融合并累积了非常充分的论述,这当然是好事,更不算错。但一枝独秀,仅限于此,则难免会发生灯下黑、一叶障目之现象,此类论述也就难免会有失全面、有待完善。这也是本文系统铺论文体融合之诸种方式的初心所在。其二,这方面的论述虽多、虽好,但不等于已臻完善。因为体裁、体类的融合绝不仅限于两两结合或两三个体类的融渗,体裁、体类的融合可能走得更远。可以这样说,古今学者对文体融合的观察多止于“A+B”或“A+B+C”,而文体融合的实践层面早已走向“A+B+C+D+E+……”,甚至早已走向所有文体的“全家福”式的大浑和了。比如,至少在理论上,汉大赋不是完全可以兼容全部已有文体吗?再如,明清的长篇小说。想想看,有什么其他文体不可以参入其中呢?诗词歌赋,骈散韵整,文学性文及非文学性文,所有文体,都可无障碍进入,都可“无缝对接”,都可以“进得去、留得住、长得好”。这不就是全体浑和吗?用古人的话讲不就是“体兼众制”、(唐·姚思廉《梁书·萧子显传》)“文备众体”、(宋·赵彦卫《云麓漫钞》卷八)“无体不备”、(清·孔尚任《桃花扇·小引》)“集大成”(《孟子·万章下》)嘛!岂止是“以A为B”或“以A和B为C”!理论是灰色的,实践之树长青。理论必须及时更新,追上实践的步武,才能“脱灰”“转青”。其三,还有一个不太重要的、但学术界大都遗忽的方面,那就是相近或相邻文体间的融合。如“诗中有诗”“戏里有戏”“小说中套小说”等现象,也往往有之。这方面的研究,也不能总空着。

三、余 论

最后需要说明的一点是:这六种模式并不绝缘,也并非总是单兵突进,而常常是共生并存、综合性施加的。这里之所以分条说,只是出于叙述的方便,出于行文的策略,而非理路的内在要求。六种模式都很概括,既失诸精细,也未必能揭示文体浑融或文体互文的全貌。可以说本论题至此仍远处于“未完、待续”状态,期待对此感兴趣的学者有新的补足,新的发明。

另外,本文所论偏于形式方面。这主要是因为文体问题大多是文学的审美形式问题。当然,文体不只是形式。但一篇文章只能有一个核心。所以,就文体的内容题材等方面的融合方式的探讨,只能另文以论了。

注释:

〔1〕关于此点,参见余恕诚:《中国古代文体的异体交融与维护本色》,《文艺理论研究》2009年第5期。

〔2〕蒋寅:《中国古代文体互参中“以高行卑”的体位定势》,《中国社会科学》2008年第5期。

〔3〕吴承学:《中国古代文体形态研究》增订本,广州:中山大学出版社,2002年,第426页。

〔4〕关于文体的外部融合,成果亦鲜,笔者仅见朱玲、肖莉:《以和为美:中国古代文体的外部融合》(《修辞学习》2006年第3期)一文。

〔5〕按:“互文性”(intertextuality)又译“文本间性”“文本互涉”,是保加利亚裔法国符号学者朱丽叶·克里斯蒂娃于1960年代首次提出的;其拉丁语词源是“intertexto”,意为纺织时线与线的交织与混合,“互文性”就是指文本之间互相指涉、互相映射的一种性质,它揭示了文本的通融性、仿拟性及复写性等特质。后成为后现代主义、后结构主义等学派的标志性理论术语。互文性概念广泛地适用于语言学、文化学及文学等诸多领域。在文体学领域,互文性也颇具理论活力。英国学者凯蒂·威尔斯宣称文类就是“一个互文的概念”(Wales Katie,A Dictionary of Stylistics,London:Longman,1989,p.259),而“体裁互文性”(interdiscursitivity)作为专业术语是由英国语言学家费尔克劳夫于1992年提出的,意谓同一文本中不同体裁、话语或风格的浑合交融(Fairclough,N.,Language and Social Change,Cambridge:Polity Press,1992)。在我国,南京师范大学外国语学院辛斌是最早(2000年)介绍和研究“体裁互文性”(或称文体门类间性)的学者。如今,国内这方面的研究方兴未艾,但尚局限于外国文学及现当代文学研究领域,且这些研究亦尚谈不上系统及深入,而在中国古代文学或文体学领域则尚未见有这方面的研究。另,“间性”(inter-sexuality)一语来自生物学,也称“雌雄同体性”(hermaphrodism),是指某些雌雄异体生物兼有两性特征的现象。后被移用于人文社科领域。

〔6〕参见吴承学:《中国古代文体学论纲》,《中国古代文体学研究》,北京:人民出版社,2011年,第16-22页。

〔7〕有意思的是,西方文体学家也把“style”的内涵分解为七。如荷兰学者安克威思特在《语言学和文体》中列举文体的七种内涵:a.以最有效的方式讲恰当的事情;b.环绕已存在的思想或情感的内核的外壳;c.在不同表达方式中的选择;d.个人特点的综合;e.对常规的变异;f.集合特点的综合;g.超出句子以外的语言单位之间的关系。而英国杰弗瑞·里奇和米歇尔·肖特在其合著的《小说文体》中也把文体义项分解为七:a.语言使用的方式;b.对语言所有表达方式的选择;c.以语言使用范围为标准;d.文体学以文学语言为研究对象;e.文学文体学以审美功能为重点;f.文体是透明而朦胧的,可解释和言说不尽的;g.表现同一主题时采取的不同手法。(转引自童庆炳:《文体与文体的创造》,昆明:云南人民出版社,1994年,第59-60页。)

〔8〕〔明〕许学夷著、杜维沫校点:《诗源辨体》,北京:人民文学出版社,1998年,第341页。

〔9〕转引自马奇主编:《西方美学史资料选编》上卷,上海:上海人民出版社,1987年,第286页。

〔10〕参见〔清〕方东树著、汪绍楹校点:《昭昧詹言》,北京:人民文学出版社,1962年,第12、43、48、275等页。

〔11〕孙敏强:《律动与辉光——中国古代文学结构生成背景与个案研究》,杭州:浙江大学出版社,2008年,第139页。

〔12〕想象也是构思,构思包括想象,但不只是想象。故称“构思性互文”,不称“想象性互文”。

〔13〕郭英德:《明清传奇戏曲文体研究》,北京:商务印书馆,2004年,第5页。

〔14〕张仲谋:《论文体互动及其文学史意义》,《文艺理论研究》2014年第3期。

〔15〕张国风:《你中有我,我中有你——古代小说、戏曲互动之一例》,《中国古代叙事文学国际学术研讨会论文集》,北京:中央民族大学出版社,2011年,第21-26页。

〔16〕〔美〕蔡宗齐:《汉魏晋五言诗的演变——四种诗歌模式与自我呈现》,陈婧译,北京:北京大学出版社,2015年,第17页。另,此书第36-43页又详细分析了此诗的戏剧性。

〔17〕清代沈德潜说:“诗至于宋,性情渐隐,声色大开,诗运一转关也”。〔清〕沈德潜著、霍松林校注:《说诗晬语》,北京:人民文学出版社,1979年,第203页。

〔18〕汉之汉阳郡,治冀县(今甘肃甘谷县东),属凉州,后改名天水郡。

〔19〕参见〔美〕M·H·阿伯拉姆:《简明外国文学词典》,曾忠禄等译,长沙:湖南人民出版社,1987年,第134页。

〔20〕参见〔美〕蔡宗齐:《汉乐府:戏剧模式和叙述模式》,《汉魏晋五言诗的演变——四种诗歌模式与自我呈现》,陈婧译,第22-69页。

〔21〕曹胜高:《中国文学的代际》,北京:商务印书馆,2013年,第408页。

〔22〕转引自张世禄:《中国文艺变迁论》,太原:山西人民出版社,2014年,第118页。

〔23〕王国维把是否属“代言体”视为戏曲成熟的标志。故曰:“金之诸宫调,虽有代言之处,而其大体只可谓之叙事。”(王国维:《王国维戏曲论文集》,北京:中国戏剧出版社,1984年,第56页)但元杂剧是在诸宫调及金院本的直接影响下形成的。

〔24〕陈子展撰述,范祥雍、杜月村校阅:《诗经直解》卷16,上海:复旦大学出版社,1983年,第548页。

〔25〕参见李秀敏:《文体互渗:唐代墓志文体研究的新视角》,《光明日报》2017年9月18日。

〔26〕童庆炳:《〈文心雕龙〉“循体成势”说》,《河北学刊》2008年第3期。

〔27〕〔明〕李东阳著、周寅宾点校:《匏翁家藏集序》,《李东阳集》卷三,长沙:岳麓书社,1985年,第58页。

〔28〕王光明:《文学话语类型研究的意义》,福州“中国文体学高峰论坛”会议论文,2016年11月。

〔29〕〔美〕韦勒克、〔美〕沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,北京:生活·读书·新知三联书店,1984年,第191页。

〔30〕钱志熙:《论中国古代的文体学传统——兼论古代文学文体研究的对象与方法》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2004年第5期。

〔31〕〔33〕谷曙光:《韩柳骈文写作与中唐骈散互融之新趋势》,《文学评论》2015年第3期。

〔32〕〔清〕孙德谦:《六朝丽指》,《历代文话》,上海:复旦大学出版社,2007年,第8450-8451页。

〔34〕〔明〕李东阳著、李庆立校释:《怀麓堂诗话校释》,北京:人民文学出版社,2009年,第6页。

〔35〕〔清〕翁方纲:《王文简古诗平仄论》,《清诗话》上册,上海:上海古籍出版社,1978年,第232页。

〔36〕当代作家于坚“以小说为散文”,往往几万字一篇。

〔37〕曾枣庄:《文化、文学与文体》,上海:上海人民出版社,2011年,第317页。

〔38〕〔42〕〔明〕吴讷著、于北山校点:《文章辨体序说》,北京:人民文学出版社,1998年,第32、56页。

〔39〕周维德集校:《全明诗话》,济南:齐鲁书社,2005年,第2499页。

〔40〕陈军:《文类基本问题研究》,北京:北京大学出版社,2013年,第160页。

〔41〕〔明〕徐师曾著、罗根泽校点:《文体明辨序说》,北京:人民文学出版社,1998年,第105页。

〔43〕谭帆、王庆华:《中国古代小说文体流变研究论略》,《中国文体学与文体史研究》,南京:凤凰出版社,2011年,第45-56页。

〔44〕陶东风:《文体演变及其文化意味》,昆明:云南人民出版社,1994年,第18页。

〔45〕〔美〕蔡宗齐:《汉魏晋五言诗的演变——四种诗歌模式与自我呈现》,陈婧译,第67页。另,蔡宗齐说,典型的汉乐府民歌《陌上桑》就是混合结构。此诗不能仅仅视为叙事诗,它有很强的戏剧因素和戏剧结构,实际上由三幕短剧构成。三幕短剧加起来,组成一首“诗”,故称曰混合结构。“双重视角”或结构是说文人拟乐府之作往往一会儿第三人称叙事,一会儿又用第一人称抒情。单线结构或单一视角是指汉末文人古诗的纯抒情化、纯第一人称化,也就是乐府诗文人化、抒情化的完成。

〔46〕〔俄〕鲍·托马舍夫斯基:《主题》,《俄苏形式主义文论选》,蔡鸿滨译,北京:中国社会科学出版社,1989年,第271页。

〔47〕〔51〕林岗:《口述与案头》,北京:北京大学出版社,2011年,第28、185页。

〔48〕参见魏玮:《从先秦寓言到俗赋》,《甘肃社会科学》2015年第6期。

〔49〕参见马丽娅:《从“贵族”走向“平民”——试论束皙辞赋的“鄙俗”及影响》,《语文学刊》2002年第6期。

〔50〕〔美〕欧阳桢:《口口相传: 骈文中的口头故事》,印地安纳大学博士论文,1977年。

〔52〕韦绚《刘宾客嘉话录·序》,“文人剧谈,卿相新语,异常梦语,若谐谑、卜祝、童谣、佳句,即席听之,退而默记。”康骈《剧谈录·序》,“其间退黜羁寓,旅乎秦甸洛师,新见异闻,常思纪述。”

〔53〕参见关纪新:《创建并确立中华多民族文学史观》,《民族文学研究》2007年第2期。