沉积物中黑碳在古环境古气候研究中的应用

姜寿恕,赵德博,唐艺,李梦君,万世明

1. 中国科学院海洋研究所海洋地质与环境重点实验室,青岛 266071

2. 中国科学院大学,北京 100049

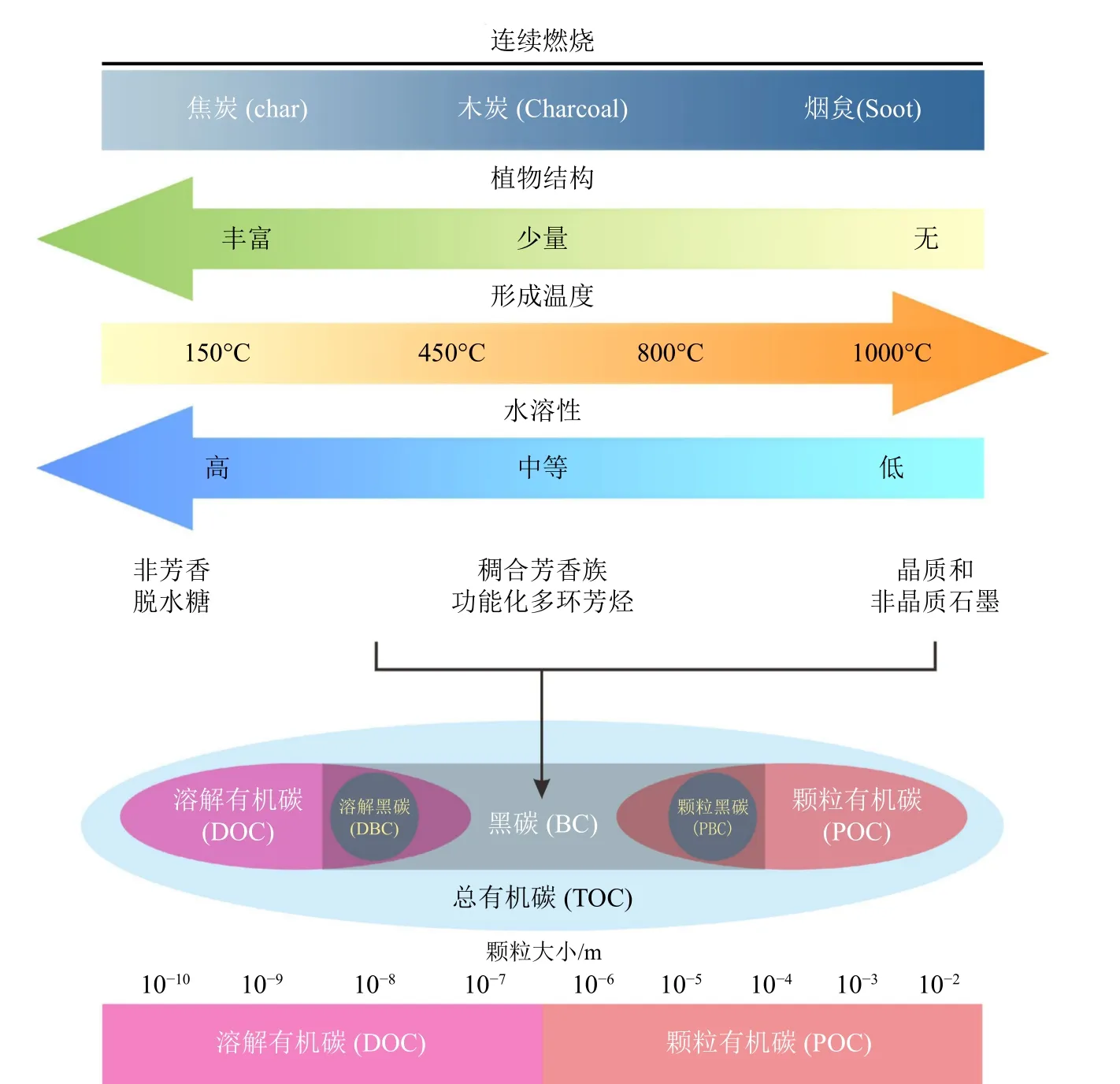

黑碳(black carbon,简称BC)指生物质或化石燃料不完全燃烧以及岩石风化所产生的一系列含碳物质连续体的统称,包括焦炭、碳屑(木炭)、烟炱、石墨态黑碳等[1-2],其大小、结构和特性受燃烧时的温度、加热持续时间、氧气含量和燃烧材料的影响。黑碳分为溶解黑碳(dissolved black carbon,简称DBC,粒径约0.1~0.7 μm)和颗粒黑碳(particulate black carbon,简称PBC,粒径>0.7 μm)(图1)[3]。在自然环境中,黑碳的活性受到多种生态系统因素如微生物种群、酶动力学、基质保护和环境条件等的影响,但在其芳香族化学结构的保护下,黑碳可以在沉积环境中保存数百到数千年之久。甚至有报道发现沉积物中最古老黑碳的年龄可达360 Ma[4]。

图1 黑碳燃烧连续体的特征[3]Fig.1 Characteristics of black carbon combustion continuum[3]

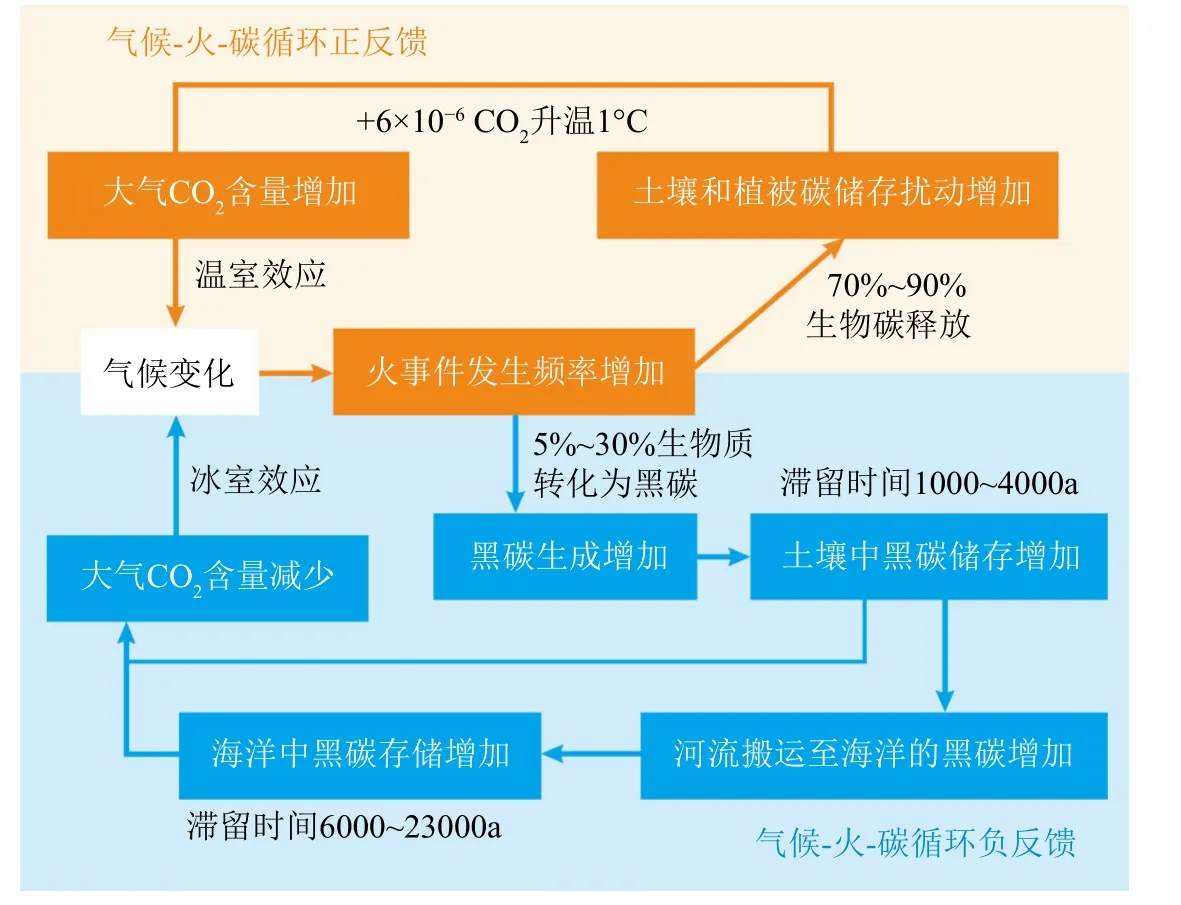

黑碳在全球气候变化中扮演的角色是复杂的。一方面,黑碳排放增加可以加剧全球变暖。黑碳是一种强烈吸光的物质,可以吸收自可见光至红外波长范围内的太阳辐射并将其转化为热能,其参与形成的气溶胶可导致更多的能量被吸收和储存,因而可以使大气升温进而促进全球变暖,其直接排放量辐射强迫超过了甲烷的辐射强迫,因此黑碳也被称为第二大温室污染物[5]。此外,黑碳还可以降低冰雪反照率从而促进冰雪融化并进一步促进变暖[6]。有研究表明,极地黑碳覆盖率的提高使得当地对太阳辐射的吸收能力增加了一倍以上[7]。另一方面,黑碳在全球碳循环中却扮演着负反馈的角色。黑碳排放增加在促进全球变暖的同时,加剧了野火的发生,将相对不稳定的生物碳转化为更稳定的黑碳,因此改变了全球碳循环中的碳的周转率,相当于促进了碳封存[3](图2)。

图2 黑碳在全球气候变化中的角色[3]Fig.2 The role of black carbon in global climate change[3]

黑碳的研究历史可以追溯到20 世纪50 年代。最初,在著名的伦敦烟雾事件中,黑碳作为一种空气污染物开始得到科学家的重视,并在此后很长的时间里,黑碳研究的重点主要集中在城市地区黑碳浓度的测量[8]。近几十年来,黑碳在全球碳循环及地质时间尺度气候变化中的复杂角色引起了更加广泛的关注,国内外积累了诸多利用黑碳及相关指标进行古植被、古气候研究的实例,目前的研究多数将黑碳指标同较为成熟的有机碳碳同位素、孢粉等指标相结合来解决相关问题,相关的研究对象涉及到海洋沉积物、湖泊沉积物、冰芯、土壤等[9-10]。

本文围绕黑碳的来源、循环、在沉积物中的提取方法及其在不同时间尺度古环境重建中的应用进行评述,提出了目前黑碳记录在古环境重建中存在的一些问题,如黑碳的转化降解及其搬运过程对利用沉积物中的黑碳通量来指示古火历史的演化可能会存在一定的影响、沉积物中颗粒黑碳的“老龄化”可能会导致研究火活动或植被演变历史对气候变化的响应产生偏差、海洋中黑碳来源及沉积过程的复杂性会导致黑碳来源判断的不准确、地质时间尺度黑碳参与碳循环的角色定位不清楚等,并针对这些问题对未来研究进行了展望。

1 黑碳的来源及其分析方法

1.1 黑碳来源

黑碳根据其来源形式,一般通过空间来源、类型、时间来进行划分。根据空间来源,可以划分为本地源与外来源。根据类型划分,可以分为天然来源与人工来源,其中天然来源主要包括岩石风化与生物质燃烧,人工来源主要是化石燃料和生物质燃烧。根据时间可以划分为现代源与历史源[11]。

1.2 分析方法

1.2.1 δ13C 分析

形成黑碳之前不同物质碳同位素分馏程度不同,因此可以通过分析黑碳的δ13C 值来追溯黑碳来源。根据研究,生物质燃烧产生的黑碳其碳同位素值分布范围有所不同,其中C3 类植物燃烧所产生的黑碳的碳同位素值分布范围为-30.7‰~-23.7‰,中值为-27.2‰[12],C4 类植物燃烧所产生黑碳的碳同位素值分布范围约为-14.3‰~-10.1‰,中值为-12.2‰[12];而化石燃料燃烧形成的黑碳δ13C 平均值为-25.2‰[12]。因此可根据不同来源δ13C 值的差异来区分黑碳的来源[12-14]。

1.2.2 粒径分析

不同粒径黑碳能够在一定程度上反映其源区信息,可辨析本地源、外来源,一般粒径大的黑碳往往沉积于源区附近,而粒径小的黑碳可以搬运较长距离,远离源区;粒径分析与密度分析相结合可用来分析黑碳的来源。如有研究分析了华盛顿湖沉积物中的黑碳,结果表明细而轻(<3 μm,<2 g/cm3)的黑碳是燃烧产生的,粗而重(3~63 μm,>2 g/cm3)的黑碳是陆地岩石风化产生的[15]。但该方法受到黑碳的搬运过程影响较大,只能大致地反映出黑碳的源区信息。

1.2.3 形态特征分析

不同来源的黑碳可能有着不同的表面特征,因此可以通过扫描电镜观察其形态学特征,作为判别黑碳来源的辅助手段。有研究分析了镜下黑碳颗粒的形态和表面纹理,认为燃油黑碳呈球形,质地均匀,而燃煤黑碳呈多孔的球形或者不规则形状;生物质黑碳则呈长形或不规则形状,甚至会有结构的残留,其表面光滑,边缘棱角清晰[16]。该方法能够说明黑碳原始燃烧材料的类型,进而在一定程度上反映黑碳的源区,但对于不同区域同种燃料燃烧产生的黑碳无法做出有效区分,因此只能作为次要的来源判别依据。

1.2.4 PAHs 特征标志物比值分析

在燃烧过程中,通过自然或人为活动,黑碳与PAHs(多环芳烃)和其他有机物一起释放,黑碳即为PAHs 的载体,相关研究指出,黑碳与土壤、沉积物、冰芯和水体中的PAHs 之间的高度相关性表明,黑碳是控制PAHs 在不同环境分区中的性质、转化和行为的关键因素[17]。这些附着在黑碳上的PAHs 可用于黑碳的来源判定[18]。这一黑碳来源判别方法被称为PAHs 特征标志物比值分析法。与其他方法相比,该方法对于黑碳源区的判别较为精确,同时利用PAHs 异构体比率可以较为准确地判别产生黑碳的燃料类型[19],缺点是实验成本较高

1.2.5 黑碳/有机碳比值分析

黑碳是有机碳的重要组成部分,有研究表明不同地区土壤中黑碳/有机碳比值有很大的区别[20],同时,不同燃料燃烧产物中黑碳/有机碳比值不同,如生物质燃料燃烧产物黑碳/有机碳比值较低,而化石燃料则相反[21]。因此可以通过分析沉积物中黑碳/有机碳比值来进行黑碳源区的判定。缺点是该方法受搬运过程的影响较大,黑碳通过河流、大气搬离源区时可能对该比值造成影响,进而导致分析结果出现误差。

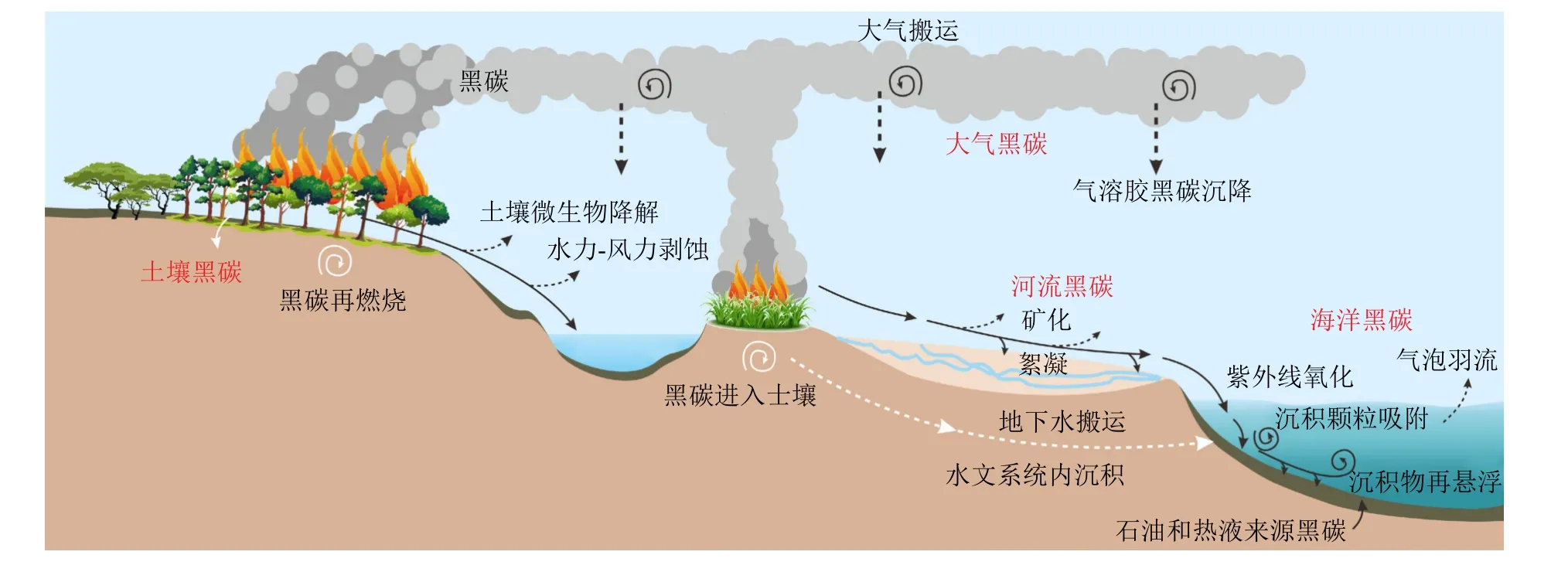

2 黑碳的循环与迁移

黑碳产生后可直接进入土壤,或通过风力、河流搬运最终进入湖泊或者海洋。土壤中的黑碳可以发生物理分解,也可以通过微生物或非生物活动转化为亚微米大小的颗粒或溶解黑碳。河流将黑碳以溶解和颗粒的形式输送到海洋,而大气环流也可以将黑碳以气溶胶的形式沉降到海洋和湖泊中,最终保存在沉积物中(图3)。

图3 黑碳在自然界中的循环[3]Fig.3 The cycle of black carbon in the nature[3]

2.1 大气中的黑碳

大气中的黑碳以气溶胶的形式存在[22]。黑碳气溶胶颗粒比较小,粒度一般为0.01~1 μm,粒径中值为0.1~0.2 μm,分布呈现积聚态[23]。

黑碳颗粒进入大气不久之后就会发生老化,即黑碳颗粒从大气中去除,其形式主要有与半挥发性物质的冷凝,或与空气中其他颗粒的凝结。老化的时间受颗粒大小以及局部环境的影响,一般来讲,颗粒越大,气候越潮湿,老化时间越短。黑碳的老化时间在几小时至几周不等,这期间黑碳可以气溶胶的形式远离物源地[24]。

黑碳气溶胶最终通过干沉降(被植被吸附或重力沉降)与湿沉降(降水时,高空水滴与黑碳结合继而沉降)沉积下来,其中湿沉降为主要形式,并受到气候的控制[25]。相关研究表明,以气溶胶形式输送的黑碳是深海沉积物中黑碳的主要来源[26]。

2.2 陆地土壤中的黑碳

土壤中的黑碳占土壤中总有机碳含量的30%以上,是土壤中最稳定的成分之一,大气沉降的黑碳是土壤中黑碳的主要来源[27]。

在燃烧事件发生后,黑碳会沉积在土壤表层,而后由于黑碳密度相对土壤矿物密度较低,因而大部分土壤表层黑碳受到水力侵蚀、风蚀或其他侵蚀过程影响时,黑碳可从土壤中移动或被氧化分解。其迁移速度受到黑碳自身的密度、孔隙度、粒度、地形、气候、土壤性质以及植被的控制[28]。

事实上,土壤中的黑碳并非一成不变,有研究发现,在漫长的时间中,土壤中部分燃烧程度低的黑碳会发生缓慢的分解,这一过程的速率由黑碳首次与水的交互作用决定[29]。土壤中黑碳降解有生物与非生物两种因素,其中,非生物因素在短期内作用幅度较大,该过程主要是化学氧化,实验结果表明,在30℃以下时,氧化发生在黑碳表面,而加温到70℃时,氧化才会深入到黑碳内部[30]。

2.3 河流中的黑碳

河流系统连接陆地和海洋碳循环,每年约有43±15 Tg 黑碳输入到海洋[3],河流是黑碳从火源地搬运入海的重要途径,其中有相当一部分的黑碳以颗粒黑碳和溶解黑碳形式从陆地输送到海洋。

溶解黑碳和颗粒黑碳有着不同的形成机制,通常来讲,溶解黑碳是在火灾发生之后由于生物及非生物因素缓慢浸出的,在这一过程中,由于溶解黑碳表面逐渐被氧化从而使溶解度变高最终浸出,故而溶解黑碳是随着时间的推移缓慢进入到水体中[31]。同时,由于溶解黑碳和颗粒黑碳是同源的,河流中二者的年龄与含量耦合性较好[32]。而颗粒黑碳则是在火灾发生之后快速搬运的,一般来源于现代的野火,不过也有颗粒黑碳被保留在河道及河口数千年的沉积物之中,这些颗粒黑碳可以在高水流量的汛期重新悬浮[33]。在河流中,颗粒黑碳的年龄通常是现代的,但也会受到由剥蚀作用混入先前埋藏老碳的影响,溶解黑碳的年龄则可能达到数千年[34]。

与土壤和大气中的黑碳相似,水中的黑碳也会发生降解,有所不同的是,水中黑碳的主要损失形式为光降解。光降解会导致溶解黑碳的分子结构发生变化,使其变得更小、更简单[35]。这一过程受到水体浑浊度,遮光物含量等因素的影响。

2.4 湖泊及冰川中的黑碳

湖泊、冰川等水体是黑碳的重要储藏区域。统计分析表明,湖泊沉积物中含有更多的黑碳,其黑碳平均值高于森林土壤的平均值。这可能是因为森林土壤中黑碳降解的程度高[36]。与河流相似,湖泊中黑碳的存在形式为颗粒黑碳和溶解黑碳,同时,湖泊近代沉积物中的黑碳大多为人类活动产生,可以通过热光反射法研究黑碳中焦炭/烟炱(char/soot)来确定黑碳的来源[37]。而两极和高海拔地区如青藏高原地区的冰川中也含有可观的黑碳,由于黑碳对于冰雪融化具有很强的促进作用,近几年来相关研究逐渐增多[10,38]。

由于湖泊中水动力条件较弱,黑碳沉积速率较快,光降解较之河流更弱。而冰川中留存的黑碳由于密封性较好,与其他因素交互较少,推测其降解程度在各种载体中最弱。

2.5 海洋中的黑碳

黑碳主要通过河流输入和大气沉降进入海洋。颗粒较小的亚微米尺寸的黑碳可以通过气溶胶形式输送,在进入到海洋中之前可以传播很长的距离;颗粒较大的黑碳可以通过河流搬运进入海洋[39]。据估算,颗粒黑碳和溶解黑碳从河流输运到海洋的通量每年分别为17~37 Tg 和27 Tg[40]。现代生物质及化石燃料燃烧产生的黑碳主要通过河流输送到近海海域,因此,在河流入海口处的黑碳年龄较轻,而深海沉积物中的黑碳年龄则相对较大[39]。

海洋表层水中黑碳的去除方式主要为光降解,溶解黑碳的光不稳定性与它们的芳香缩合程度成正比[41]。对于深层海洋而言,吸附到下沉颗粒中可能是其去除溶解黑碳的主要机制,有研究表明,通过该方式去除的黑碳通量估计每年为40~85 Tg[42],约占全球深海沉积物有机碳埋藏通量的8%~6%[39]。深海沉积物中的溶解黑碳性质稳定,颗粒黑碳与溶解黑碳的年龄往往不相同,这可能与它们的沉降模式有关[42]。

3 黑碳的提取方法

3.1 化学氧化法

化学氧化法是实验室中常用的黑碳提取方法,是指在样品中没有比黑碳更稳定组分的前提下,用酸和氧化剂对样品进行处理而获得黑碳[43]。该方法首先用一定浓度的盐酸,去除样品中的碳酸盐以及一些铁铝的氧化物,再用盐酸和氢氟酸的混合液去除硅酸盐成分的矿物质;其次,使用重铬酸钾和硫酸的混合液、热硝酸、过氧化氢等强氧化剂去除土壤或者沉积物中的有机碳[44]。最后使用氧化法除去干酪根后,剩余的物质即为黑碳[45]。

该方法也存在一些缺陷,如在有机碳的反应过程中,受到客观因素限制,有机物是否完全反应去除掉很难测定[46]。样品中存在难以氧化的成分可能会使测定的黑碳值过高[47]。

3.2 热氧化法

热氧化法是指利用黑碳与有机碳之间不同的热稳定性将样品在空气中或者氧气中加热到一定温度,使有机质氧化或者挥发,剩余物便是黑碳[43]。该方法首先用盐酸和氢氟酸对样品进行预处理,除去样品中的碳酸盐和硅酸盐等矿物成分。之后,用340~375 ℃的高温连续加热2~24 h,这一过程需要空气或氧气的加入,其中在375 ℃加热24 h 是最常用的方法[48]。最后剩余的物质即为黑碳。

该方法存在的缺陷主要是进气量很难控制,不可避免地将一部分有机碳焦化成为了黑碳从而导致测量值偏高[47]。为了减少测量误差,有研究者先用冷的NaOH/NHO3混合液进行萃取,蒸馏水反复清洗之后充分去除有机碳成分再用盐酸、氢氟酸进行脱矿处理[49]。

3.3 分子标志物法

分子标志物法是指利用一系列同黑碳有关的物质(如苯多羧酸)浓度信息来推算黑碳含量[8]。该方法首先将样品加至浓度为32%的盐酸中,然后加热到170℃溶解,用三氟乙酸反复清洗以去除Fe3+、Al3+等高价离子。再用65%的硝酸加热至170℃处理剩余物,使土壤中的芳香烃碳转化为苯多羧酸物质,最后再静置24 h 待其完全衍化后利用气相色谱分析黑碳的含量[44]。

事实上,相对于沉积物中黑碳的测量,该方法更适合于液相体系黑碳的测量。该方法虽然限制较大,流程繁琐耗时且要求测定的样品必须是高度浓缩芳香烃结构的氧化产物[50]。但该方法优点也较为明显,不仅可以对土壤中的黑碳进行定量估计,也能够在一定程度上反映黑碳的形成条件和来源[43]。

3.4 热光反射法

热光反射法是指将热解法与光学法结合起来,更准确地测定颗粒物中含碳物质的方法[51]。该方法首先将沉积物样品低温风干后,用玛瑙研体研磨,筛分取粒径<63 μm的部分。其次用盐酸、氢氟酸除去样品中的碳酸盐和硅酸盐。最后用热/光碳分析仪进行碳分析,在各个温度梯度下产生的CO2,经氧化炉(MnO2)催化,于还原环境下转化为甲烷,可通过火焰离子化检测器(FID)检测[8]。

4 黑碳在古气候古环境中的应用

4.1 古火历史重建

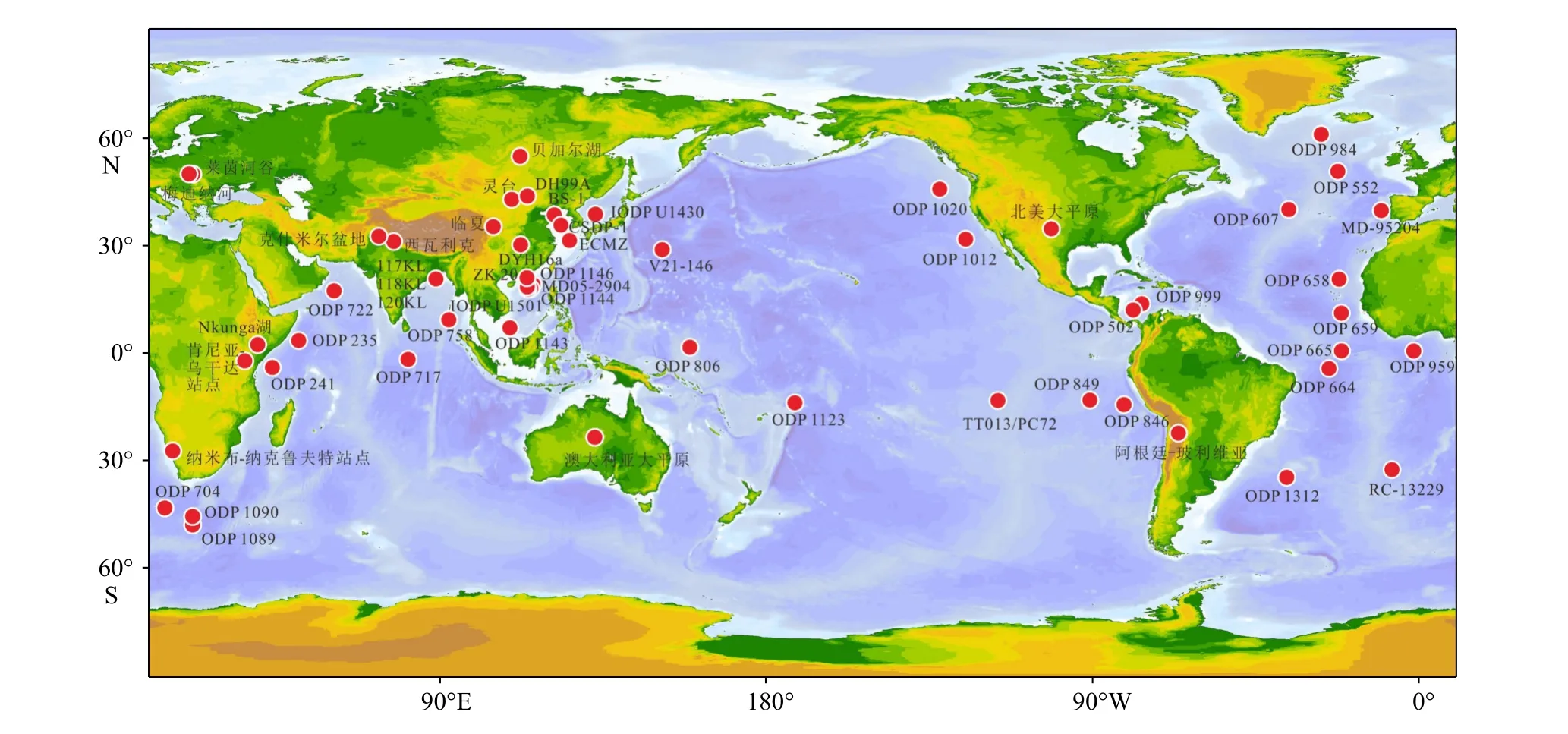

火与人类发展密切相关,在人类历史进程中起着重要的作用,在全球气候系统中也有着举足轻重的地位,因此越来越多的研究人员开始关注多时间尺度上火与人类以及地球系统之间的关系(图4)。

图4 文中涉及到的研究站点位置图Fig.4 Location of the sites mentioned in this study

4.1.1 火与气候环境的关系

火与气候之间可发生相互作用。一方面,火活动可以在一定程度上影响气候,大范围的野火燃烧会将黑碳气溶胶输送到平流层,这些黑碳会吸收太阳辐射加热周围空气,随后大气抬升将低层臭氧浓度低、水汽含量高的空气输送进入平流层,从而影响臭氧层和更大范围的气候[52]。

另一方面,气候是火事件的重要制约因素。气候主要通过影响降水和温度的变化直接控制火事件的发生。一般来讲,温度偏高,降水偏少,天气炎热干燥会导致一个地区发生火事件的可能性大大增加。而温度偏低,降水较多,天气温暖湿润则不容易发生火事件[53]。同时,气候控制着陆地的植被类型、数量以及分布,从而间接地影响地区火事件的频率与强度。炎热干燥的气候会使植被更易燃,但同时这种气候下植被较少,也就是燃料供应不足,可能限制了火事件发展。有时在暖湿气候下,充足的燃料同样促进了火事件发生,说明充足的燃料供应有时候比温度湿度带来的易燃因素更重要[54],如现代长江流域气候温暖湿润,但其火灾频率受植被覆盖率影响较大,与植被覆盖率正相关[55]。总之,气候通过控制易燃因素(温度和干湿程度)以及燃料供应(植被覆盖率)来制约火事件的发展,这两种气候特征有时候是相反的,需要结合具体情况进行分析。

火事件对植被覆盖率的影响是毋庸置疑的,在地质历史时期,火事件就普遍存在于自然界中,其中最常见的诱因是雷击[56]。自人类学会并掌握运用天然火以来,以人类活动为诱因的火事件急剧增多并伴随着植被的减少。作为火事件发生的基本条件,植被的数量与分布受到气候、地形、土壤成分乃至人类活动的控制。火对于植被也有着调控的作用,如最新研究发现,二叠纪末生物大灭绝期间,火事件的增加导致我国西南方热带雨林的大幅减少[57]。同时,火事件的发生会造成生态位的暂时性空缺,为区域生态系统的再次平衡提供条件,在这一过程中,往往会导致草本植物的增加以及木本植物的减少,这为C4 植物打开了开放环境,有利于C4 植被的发展[58]。

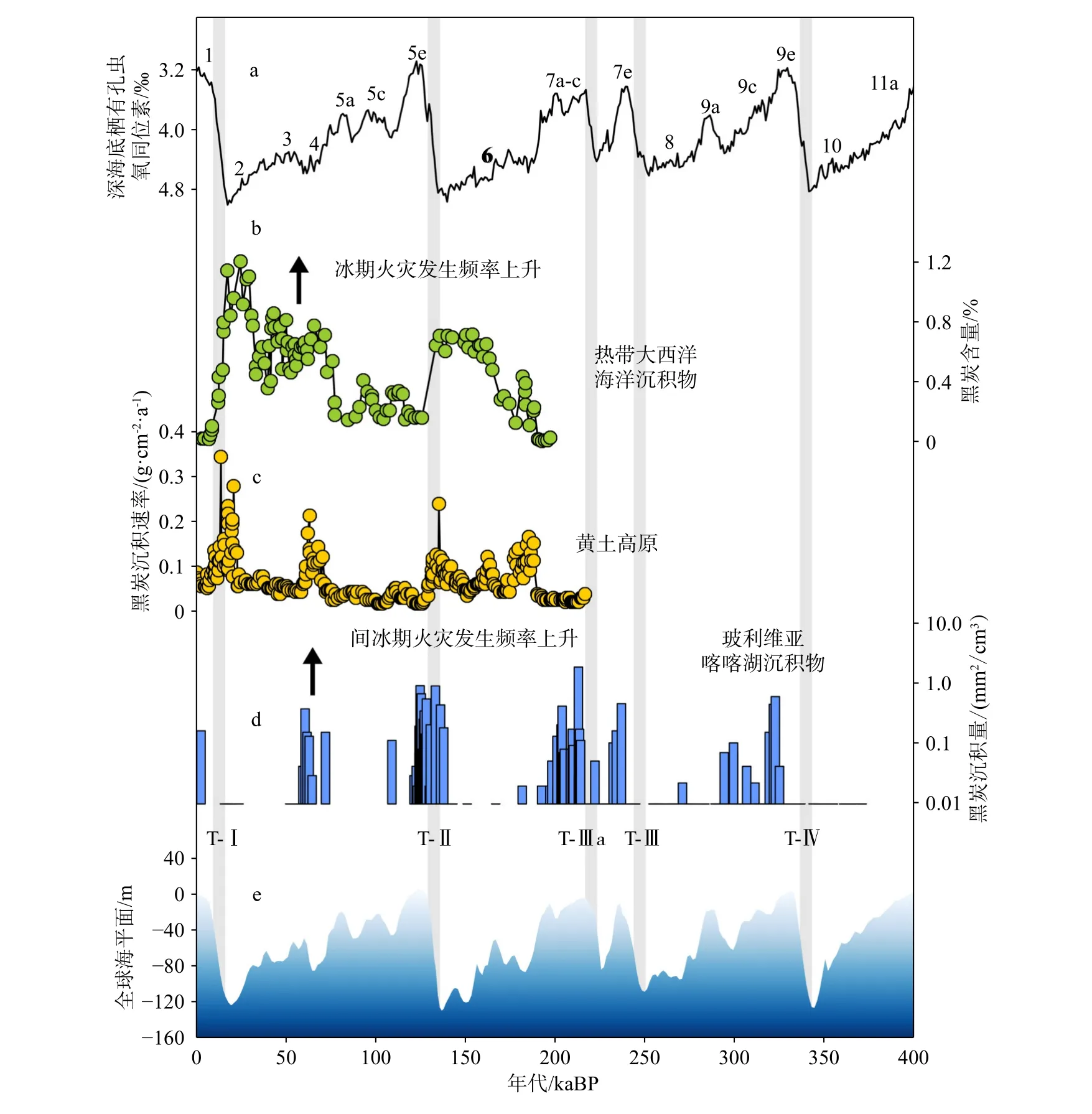

前人基于黑碳记录在火历史重建上做了大量工作,从冰期-间冰期尺度到千年尺度均有研究,但所得的结论有所差异。有研究基于黑碳指标重建了撒哈拉以南非洲一百万年以来的火演化历史,探讨了火灾事件与快速的气候变化之间的关系,发现黑碳浓度在从间冰期向冰期转化的时期达到最高值,据此认为从间冰期向冰期转变过程中,由于区域气候变得不稳定,导致在间冰期暖湿气候条件下积累的大量植被在接下来的干旱冰期集中燃烧,从而促进了火活动[59]。Wang 等[60]通过3 个剖面的土壤黑碳分析了中国黄土高原上过去两个冰期循环中的黑碳记录,发现冰期黄土高原沉积物中的黑碳含量相比于间冰期增加了数倍,这可能与当时的干旱气候和自然火灾频率增加有关(图5c)。有研究对热带大西洋晚更新世海洋沉积物中的黑碳进行了详细分析,结果发现该区域冰期黑碳沉积通量同样高于间冰期,说明黑碳源区冰期火事件频率较高[61](图5b)。但该结论也可能是冰期陆架出露,沉积物输入量剧烈增加的结果,并不完全取决于源区火事件发生的频率升高。与此相反,也有研究对秘鲁/玻利维亚的喀喀湖沉积物中的黑碳进行了分析,结果表明火灾在间冰期比冰期更频繁,他们认为冰期时冰川的凉爽潮湿条件降低了燃烧出现的可能性,而间冰期时相对温暖潮湿的气候更有利于植被发育,为火事件的发生提供了大量可燃物和燃烧条件[62](图5d)。总的来看,上文所述的黑碳含量与气候变化之间的耦合关系的差异可能是由于黑碳的来源不确定以及搬运过程的复杂性所导致的,解决这些问题可能会使我们在火历史与气候变化研究工作中取得新的认识。

图5 冰期间冰期火历史重建a:全球深海底栖有孔虫氧同位素曲线[63]; b:热带大西洋晚更新世海洋沉积物中黑碳含量,数据来自文献[64];c:黄土高原沉积物中的黑碳沉积速率,数据来自文献[60];d:玻利维亚的喀喀湖沉积物中的黑碳含量,数据来自文献[62];e.全球海平面变化[65]。Fig.5 Reconstruction of fire history during glacial-interglacial cyclesa: Oxygen isotope curve of global deep-sea benthic foraminifera[63]; b: black carbon content in late Pleistocene marine sediments of tropical Atlantic Ocean (data are from reference [64]); c: the deposition rate of black carbon in sediments of the Loess Plateau (data from reference[60]); d: black carbon content in sediments of Lake Titicaca in Bolivia (data from reference [62]); e: global sea-level change[65].

4.1.2 火与人类活动的关系

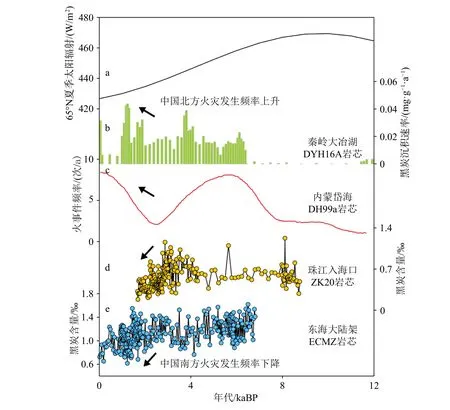

自人类掌握火的制造与使用方法之后,人类文明便进入了新的发展阶段,火的使用对人类而言具有划时代的意义[66]。同时,人类也对火的发生起到了重要作用。人类是火事件发生的重要因素之一,自人类步入农工业时代之后,人类改造自然的能力显著提高,人类的一系列行为直接(如刀耕火种、秸秆焚烧等直接造成火事件)或间接(如毁林开荒,城市建设等改变植被分布)的使火事件的频率明显上升,进而导致湖泊和海洋沉积物中黑碳含量显著抬升。研究表明人类活动形成的黑碳在近百年以来的沉积物中占据主导地位,这一时间段的火历史主要受到人类活动导致的生物质燃烧和化石燃料燃烧控制[13,67-68]。有研究将湖泊沉积物中的有机碳和黑碳通量及稳定碳同位素量作为指标反映人类活动影响的重要指标[13],来重建与人类活动相关的火事件频率及化石燃料燃烧历史[68]。也有工作利用渤海泥质区中的黑碳探讨了人类活动的演化和环境变化,发现沉积物中黑碳通量的峰值对应着与人类活动相关的化石燃料及生物质燃烧活动的加剧,如20 世纪50 年代至70 年代的黑碳峰值对应着生物质的大量燃烧,90 年代初期的黑碳峰值则对应着化石燃料的大规模使用,这证实了黑碳作为人类活动指标的可靠性[67]。千年时间尺度上,由于全新世末期人类活动加剧,自然环境中的黑碳含量在过去几千年来明显升高,如人类活动的增强使中国岱海地区火灾频率突增[69](图6c)。最近有工作基于东海和南海黑碳记录重建了全新世以来长江和珠江流域火历史,发现了在短时间尺度(千年-百年)上火事件与气候暖湿程度呈正相关。而从长时间尺度(万年-千年)来看,火与气候的关系可能恰好相反,并在正相关与负相关之间不断变化,短时间尺度(百年)上人类活动使区域火活动增强,但长时间尺度(千年)上由于植被破坏反而限制了火活动[54,70](图6d 和e)。最近有工作通过分析湖泊和沼泽沉积物中的黑碳来重建秦岭地区的火历史,结果发现自末次冰期末期以来,秦岭地区经历了多次火灾事件。火灾频率和强度在不同时期有所变化,与气候变化和人类活动密切相关,相对而言,由于农业和战争的森林砍伐,人类引发的火灾在全新世可能更加常见,随着人类活动强度的逐步提升,火活动在过去几千年间有增加的趋势[71](图6c)。中全新世以来,中国南北火活动变化趋势有所不同,比如4 ka以来长趋势变化的不一致,但短时间波动又有相似的特征,如2 ka 左右南北方火灾频率同步增强(图6),这种空间差异是否由东亚季风气候、植被还是人类活动的南北差异所引起的,还是由于黑碳从燃烧产生到搬运沉积下来所经历的时间长短,或者不同区域黑碳的转化降解效率不一致所导致的,可能还需要更多工作去探讨。

图6 全新世东亚火活动演变历史a:65°N 夏季太阳辐射曲线;b:秦岭大冶湖地区黑碳沉积速率,数据来自文献[71];c:内蒙古岱海湖地区火灾发生频率,数据来自文献[69];d:珠江入海口沉积物中黑碳含量变化,数据来自文献[72]; e:东海大陆架ECMZ 岩心记录的黑碳含量变化,数据来自文献[73]。Fig.6 Evolution of East Asian fire activity in the Holocenea: 65°N summer solar radiation curve; b: the deposition rate of black carbon in the Daye Lake area of the Qinling Mountains (data from reference[71]); c: The frequency of fires in the Daihai Lake area of Inner Mongolia (data from reference [69]); d: changes of black carbon content in sediments from the the Pearl River estuary (data from reference [72]); e: changes in black carbon content recorded by the ECMZ core of the East China Sea continental shelf (data from reference [73]).

4.2 植被演化历史重建

陆生高等植物主要通过3 种光合作用途径吸收大气CO2,合成自身的有机质,其中CAM 途径的植物较少,一般只考虑C3 和C4 光合作用途径,两者的稳定碳同位素分布区间大致分别为-30.7‰~-23.7‰和-14.1‰~-10.3‰[12]。通常情况下,C3 植物在低温、湿润和高大气CO2浓度的环境条件下具有较好的生长优势;而C4 植物具有更高的水分利用效率和光合作用效率,温度条件对 C4 植物丰度具有决定性影响[74],因此在高温、干旱和低大气CO2浓度的环境条件下更具有生长优势。基于此,地质时间尺度植被演化的驱动机制同样被认为与大气CO2浓度,降水和温度变化有关。然而,虽然前人基于广泛分布的陆地、海洋记录(图4)对多时间尺度全球植被演变进行了重建并探讨了驱动机制,但由于各环境条件之间通常处于协同演化的关系,准确评估各驱动因素的影响作用还存在较大问题。此外,不同区域构造背景以及降水演变的空间差异性也会导致植被演变历史存在较大的不一致性。

4.2.1 构造时间尺度

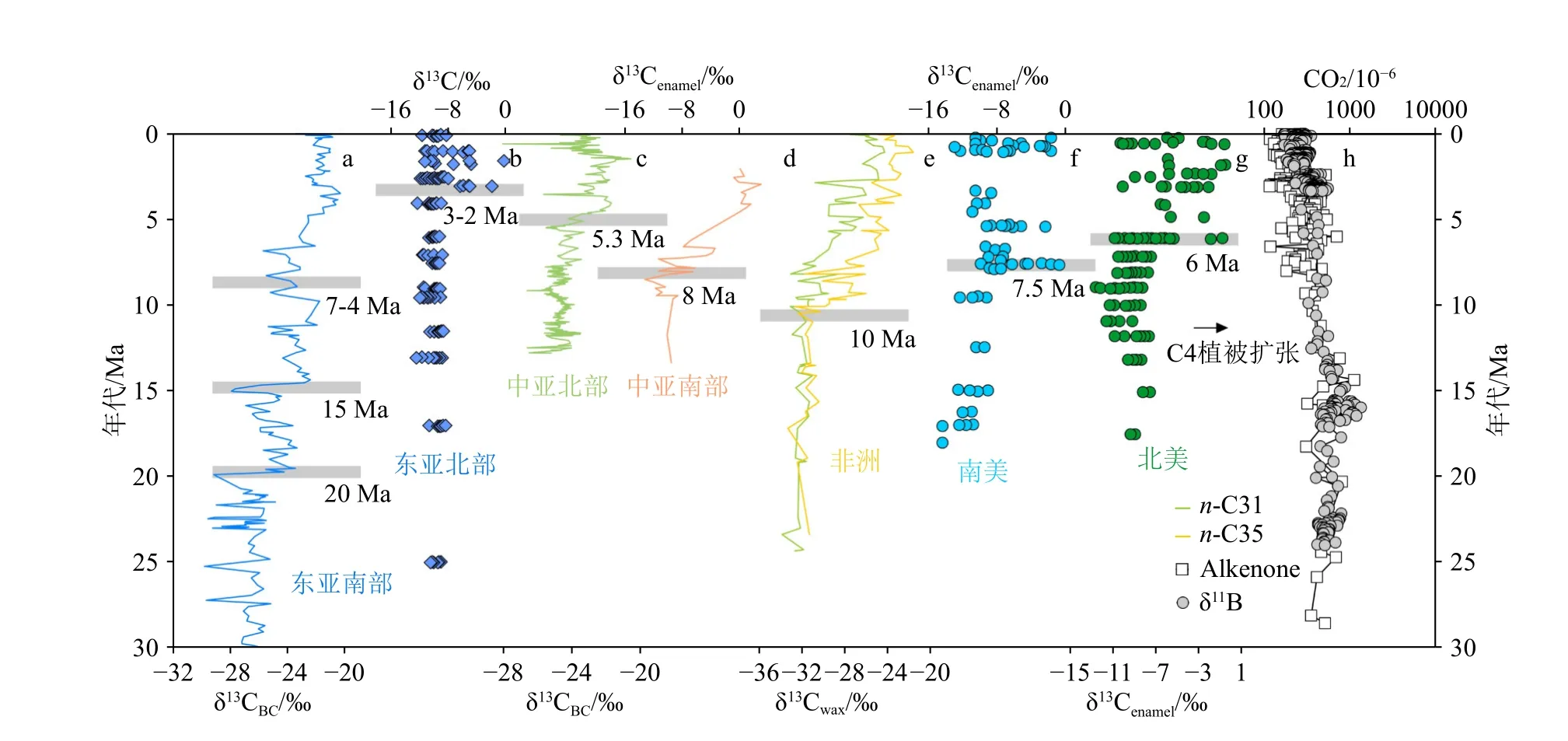

长久以来,构造时间尺度上植被演化的一个重要争议就是晚中新世以来,C4 植被全球性扩张的不一致性。在亚洲大陆,来自印度次大陆Siwalik 地层和孟加拉湾海洋沉积物的碳酸盐碳同位素[75]、总有机质碳同位素[76]、动物化石碳同位素[77-78]和植物正构烷烃碳同位素[79]均表明,C4 植被在该区域晚中新世(8~5 Ma)发生了显著的扩张(图7d)。而来自阿拉伯海的沉积物生物标志物及其同位素记录则显示,C4 植被在阿拉伯半岛的显著扩张发生于10~5.5 Ma[80]。来自临夏盆地动物化石碳同位素数据则表明该区域C4 植被的显著扩张发生在中新世之后的第四纪时期(2~3 Ma)[81](图7b)。同样地,来自非洲南部纳米比亚的蛋壳化石碳同位素也表明当地C4 植物的扩张发生在2 Ma 左右[82]。然而,基于西非和东非海洋沉积物重建的非洲陆地植被演化显示,当地C4 植被扩张发生于10 Ma 之前[83](图7e)。最近基于肯尼亚和乌干达的记录显示,当地C4 植被早在21~16 Ma 就已经发生区域性地扩张[84]。此外,南美洲的证据如来自阿根廷东北部的记录重建表明当地C4 植被扩张发生在7.5 Ma 左右(图7f)。来自北美大平原的证据则表明当地C4 植被扩张发生在6~4 Ma[78](图7g)。

图7 构造尺度全球不同区域植被演化历史重建记录a:南海IODP U1501 站沉积物黑碳重建的东亚南部植被演化历史[86],b:中国北方食草动物牙釉质碳同位素记录的植被演化历史[81], c:日本海IODP U1430 站沉积物黑碳重建的中亚北部植被演化历史[85],d:中亚南部食草动物牙釉质碳同位素记录的植被演化历史[78],e:植物叶蜡碳同位素记录的非洲植被演化历史[83];f:南美食草动物牙釉质碳同位素记录的植被演化历史[78],g:北美食草动物牙釉质碳同位素记录的植被演化历史[78],h:大气二氧化碳浓度变化[89]。Fig.7 Reconstruction records of global vegetation evolution history on tectonic scale.a: The evolution history of vegetation in southern East Asia recorded by black carbon from sediments at IODP U1501 station in the South China Sea [86],b:Vegetation evolution history recorded by tooth enamel carbon isotope of herbivores in northern China [81], c: Vegetation evolution history of northern central Asia for sediment black carbon reconstruction at IODP U1430 station in the Japan Sea [85], d: Vegetation evolution history recorded by tooth enamel carbon isotope of herbivores in southern central Asia [78], e: The evolution history of African vegetation recorded by carbon isotopes of plant leaf wax [89], f: Vegetation evolution history recorded by carbon isotopes of tooth enamel of South America [78]gg: Vegetation evolution history recorded by carbon isotopes of tooth enamel of North America [78], h: Changes in atmospheric carbon dioxide concentration [90].

基于黑碳碳同位素,日本海IODP U1430 孔岩芯黑碳稳定碳同位素记录显示,该钻孔黑碳主要来源于中亚。该记录黑碳的δ13C 值在中新世与上新世边界(5.3 Ma)发生了显著变化,表明C4 植物在广阔的中亚地区发生了扩张,包括中国西北部的内陆盆地和黄土高原[85](图7c)。同样的,南海北部IODP U1501 钻孔中黑碳稳定碳同位素记录显示,中国南方C4 植物的大规模扩张发生在20 和15 Ma,而4~7 Ma 时C4 植物是逐步地小规模扩张[86](图7a)。黄土高原中部第四纪黄土样品中的黑碳记录显示,当地C4 植被扩张发生于2.6 Ma 之后[87]。ODP 1146 钻孔岩芯黑碳记录显示,东亚地区C4 植被在14 Ma、约7~4.5 Ma 和约2.2~1.5 Ma 这几个时期较为繁盛[88]。

从以上证据来看,虽然不同区域的诸多记录之间存在很大不一致性,但总体来看C4 植被在中新世以来发生了显著扩张,而此阶段正是大气CO2浓度和全球温度下降的时期。基于C4 植被喜高温耐干旱和低CO2浓度的特征,温度应该不是驱动中新世以来全球范围内C4 植被不均一扩张的唯一机制;大气CO2含量的降低固然可能是驱动C4 植被扩张的一个重要因素,但其也无法导致扩张时限不一致现象的发生。因此,不同区域不同构造-气候背景下干湿演变的空间差异性可能是解释全球范围内C4 植被不均一扩张的主要原因,但是也无法排除各个指标如黑碳、叶蜡等来源的变化对记录不一致性产生的影响。充分利用全球海洋范围内广泛分布的沉积钻孔,利用黑碳碳同位素等指标重建多区域陆地植被演化历史,并准确限定黑碳的来源,有望为解释该问题做出重要贡献。

4.2.2 轨道-千年时间尺度

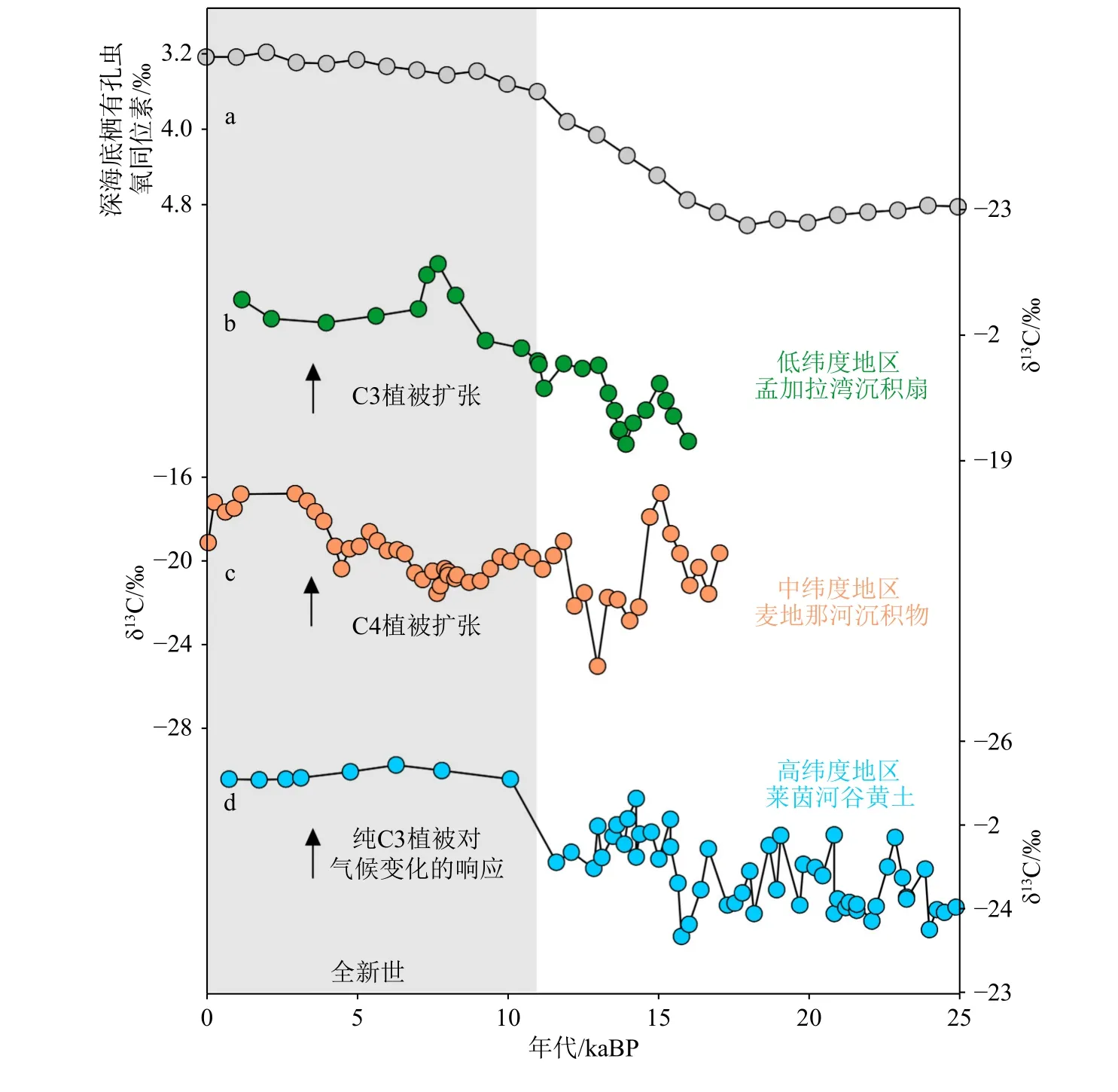

轨道时间尺度植被重建大多集中于末次冰期以来,但鲜有利用黑碳指标开展相关工作。先前有研究汇总了全球范围内末次冰期以来的植被演化特征,发现不同纬度区域植被演化具有不同的特征[90]。在低纬度地区,末次冰期C4 植物占优势,末次冰期至全新世C4 植物相对丰度逐渐下降,而在全新世C3 植被显著扩张。如来自赤道非洲诸多湖泊的碳同位素记录都显示出该区域末次冰期向全新世C4植被相对丰度降低的现象[91-93]。来自印度尼西亚、南海的沉积岩芯的沉积学和孢粉学证据同样表明该低纬度区域全新世C4 植被相对丰度要低于末次冰期[94-95]。而来自孟加拉湾海洋沉积物岩芯总有机质和正构烷烃单体碳同位素也表明喜马拉雅区域的C4 植被在末次冰期更占优势[96](图8b)。同样来自美洲委内瑞拉北部Cariaco 盆地的海洋沉积物记录也表明末次冰期当地C4 植被相对丰度要明显高于全新世[97]。在中纬度地区,诸多研究显示自末次冰期进入到全新世C4 植被的相对丰度却大大上升。如我国黄土高原区域的诸多剖面都显示出末次冰期向全新世转化过程中C4 植被相对丰度的增大。亚洲其他区域如印度克什米尔盆地指示温暖湿润环境的古土壤层都对应于C4 植物相对丰度较高的时段[98]。来自北美的土壤碳同位素证据同样也记录到了末次冰期进入全新世C4 植物的相对扩张[64,99](图8c)。这说明中纬度地区自全新世以来,C4 植被丰度相对增加受温度增加的控制[100]。与中低纬度均不相同,在高纬度地区,无论末次冰期还是全新世陆地植被类型都以C3 植物占据绝对优势地位。如来自贝加尔湖的叶蜡长链正构烷烃碳同位素记录显示其在过去2 万年以来并未发生明显变化,表明该区域自末次冰期到全新世,都以C3 植物占绝对优势地位[101]。来自德国的黄土剖面的土壤有机碳同位素无论是在末次冰期还是全新世都异常偏负,因此认为该记录并不能反映过去的C3/C4 植物相对丰度的变化,而是代表了纯C3 植物的碳同位素组成对不同气候条件的响应[102](图8d)。

图8 轨道-千年时间尺度植被演化历史重建a:深海底栖有孔虫氧同位素曲线,数据来自于文献[63];b:低纬度地区孟加拉湾沉积扇总有机质和正构烷烃单体δ13C 记录,数据来自于文献[94];c:中纬度地区麦地那河沉积物δ13C 记录,数据来自于文献[100];d:高纬度地区莱茵河谷黄土剖面的土壤有机碳δ13C 记录,数据来自于文献[103]。Fig.8 Reconstruction of vegetation evolution history on the orbital-millennial time scalesa: Oxygen isotope curve of global deep-sea benthic foraminifera (data from reference [63]); b: Total organic matter and n-alkane monomer of Bay of Bengal sedimentary fan in low latitude area δ13C record (data from reference [94]), c: sediments of Medina River in mid latitude area δ13C record (data from reference[100]), d: soil organic carbon in the Loess Profile of the Rhine Valley in high latitude regions δ13C record (data from reference [103]).

除了以上较大范围内植被演化的纬度差异性外,也有研究发现甚至在中国南方和北方同样存在着植被演化不一致的现象[103],这暗示了植被演化对局部气候条件包括温度和降水的变化可能异常敏感。对中国东部、北美、澳大利亚大平原地区的研究则表明,温度为控制植被演化的根本因素,只有温度条件满足后C4 植物才会生长,而只有随温度升高伴随着降水量的减少,才能使得C4 植物占据优势[74]。当然,基于不同区域的更加细致的古植被重建工作将有益于对该问题产生更深刻的认识,这有待于研究人员展开更多更细致的工作,而全球海洋范围内广泛分布的沉积钻孔无疑可作为良好的材料。

目前轨道-千年时间尺度上基于黑碳重建陆地植被演化的工作还异常缺乏。其研究方法与构造尺度工作相同,同样是基于黑碳碳同位素的变化来重建植被演变。如南黄海西部CSDP-1 岩芯沉积物的黑碳碳同位素组成显示,C4 植物在约3 ka 之后迅速扩张,这可能是由于人类活动影响了C3/C4 植被的比例[104]。来自中国西南腾冲火山湖中的黑碳记录显示,在过去的18.5 ka 中,中国西南地区的植被类型由末次冰期最盛期的C3/C4 混合植物生态系统向全新世以C3 植物为主的森林转变[105]。综上,基于海洋沉积物黑碳开展陆地植被演化历史的重建工作亟待开展。

5 前景与展望

黑碳作为一种可对气候与环境作出多种反馈的物质,近年来在现代过程研究中逐渐得到了重视。但相比之下,地质时间尺度黑碳研究还非常缺乏,大多数工作也多集中于千百年甚至于更短的时间尺度,构造及轨道时间尺度的相关研究亟待开展。半个多世纪以来,国际大洋钻探航次及我国自主航次在全球海洋获取了大量高质量沉积岩芯,为利用黑碳研究新生代以来构造、气候、植被、火乃至人类活动之间的相互作用提供了可能性。因此,利用海洋沉积物进行黑碳研究无疑是一个非常有前景的研究方向。但在当前的研究进展下,目前地质时间尺度黑碳研究工作还存在一些问题。

(1)黑碳在燃烧形成并进入到环境中之后并不是一成不变的。黑碳在土壤中可以通过生物或非生物活动转化为溶解黑碳,甚至最终被降解[29]。微生物氧化可降低凝聚芳香结构的疏水性,从而增加其溶解度和活性以及进一步微生物降解的可能[106-107]。同时产生的溶解黑碳又可以通过光氧化被降解[108-109]。此外,由于颗粒黑碳和溶解黑碳之间的转化取决于诸多因素,如燃烧物质、火的温度、土壤类型、易降解有机碳促进作用、再次燃烧、气候和地形等,因此对于颗粒黑碳和溶解黑碳之间的转变率也知之甚少[110]。因此,这种黑碳的转化特征对利用沉积物中的黑碳通量来指示古火历史的演化,可能会存在一定的影响。另外,有研究发现黑碳碳同位素在沉积环境中可随氧化还原条件的转变而发生分馏[111],这也可能为利用该指标进行陆地植被重建提供了更多的不确定性。未来可以针对黑碳的化学特性进一步展开研究,通过土壤黑碳埋藏实验、以及标记示踪法来探究黑碳的降解过程、转化特征[3,38]。

(2)沉积物中颗粒黑碳的“老龄化”。黑碳在产生后绝大部分可通过降水等过程进入河流,最终被搬运到海洋中沉积下来。然而,现代河流中的颗粒黑碳并非完全来源于当代的野火。在亚热带河流系统中,大约90%的颗粒黑碳在流域土壤中可滞留长达数千年才被剥蚀进入到河流沉积物中[33]。其他一些过程如沉积物再悬浮同样会影响河流颗粒黑碳的年龄。这就导致了陆架沉积物中颗粒黑碳的年龄与火活动发生时代出现滞后的可能性。研究发现,全球已研究河流沉积物中颗粒黑碳的平均年龄为3 700 ± 400 a[34]。我国长江颗粒黑碳的年龄约为4 500 a,黄河颗粒黑碳的年龄则相对较老(平均约5 830 a)[40]。其他如北美高纬度的科尔维河颗粒黑碳的年龄甚至可达17 000 a[34]。显然,利用这些“老龄化”的颗粒黑碳重建地质时间尺度,尤其是一些短尺度的古环境如火活动或植被演变历史,如何评估其产生时间的滞后效应是一个值得注意的问题。针对这种现象,对于轨道-千年时间尺度内的样品,可以选取末次冰期以来的黑碳进行测年,或许对以往冰期和间冰期的黑碳进行年龄校正。而构造尺度的黑碳样品由于时间尺度足够长,黑碳“老龄化”带来的影响可能可以忽略。

(3)海洋中黑碳来源及沉积过程的复杂性。目前在海洋沉积物黑碳研究中,限定黑碳来源一般是通过判断陆源碎屑沉积物的来源进行间接推断。但对于黑碳颗粒的搬运沉积特征,如黑碳颗粒是否完全吸附在沉积物上搬运、入海前黑碳的河流分选和大气沉降等过程与碎屑沉积矿物是否存在明确的线性关系等并不确定。可以通过现代大气观测的黑碳进行统计分析来进行对比,或直接采用实验模拟结合标记示踪法对该过程进行模拟[38]。如研究发现黑碳从大气进入海洋主要是通过湿沉降(73%~95%)进入海洋[112],因此海洋沉积物中的黑碳浓度可能还受到当地降水的影响。另外,黑碳进入海洋之后,其对海洋过程如洋流搬运的响应与陆源碎屑沉积矿物是否相同也不明确。这就给准确限定海洋中黑碳的来源及沉积造成了一定困难,这一问题或许可以通过实验室模拟来解决。此外,有研究发现深海溶解黑碳的碳同位素组成与主要的陆地河流存在很大差异,提出了海洋浮游植物的重要贡献[113],这种浮游植物的作用在边缘海是否也需要被作为一种黑碳来源考虑在内仍不明确。海底热液作用可以将沉积物有机质转化为溶解黑碳,也是一种潜在的海洋黑碳来源[114],不过海底热液转化黑碳的情况主要存在于深海洋中脊区域,边缘海该过程可能较少发生。

(4)地质时间尺度黑碳参与碳循环的角色仍不明确。在自然界中,黑碳作为一种相对稳定的碳被埋藏下来,由于其循环速率比未燃烧的生物碳要慢得多,因而在现代碳循环系统中扮演着一种碳汇的角色。近年来对各沉积汇中黑碳通量的估算显示,其在碳循环中占的比重是不容忽视的。然而,由于对于陆地土壤、湖泊及其他沉积汇中黑碳分解速率的了解仍知之甚少,对边缘海等中间汇对黑碳转化传输的作用仍难以量化,对海洋中黑碳光降解以及生物降解的效率仍不明确,现代过程中黑碳在地球系统中的碳汇效应仍不清晰[3]。正是因为这些现代过程的不确定,对于地质时间尺度黑碳在碳循环中的角色就更加难以判断。新生代以来全球变冷过程中,或者冰期-间冰期旋回中,黑碳在从源到汇过程中产生的碳埋藏对碳循环做出多少贡献,扮演着什么样的反馈角色,这都是一些悬而未决但极其有意义的问题。全球海洋范围内多记录研究及通量估算可能为解决这些问题做出重要贡献。此外,对黑碳进行一致的量化,并整合区域和全球的源汇过程对理解地质时间尺度黑碳参与碳循环的角色有重要帮助[115]。