苏轼崇“颜”再探究

——论苏轼推崇“颜”书有无政治认同

黄 琴 刘 强

苏东坡推崇“颜”书,并从“颜”书中取法甚多,黄山谷曾言 :“(东坡)大字多得颜鲁公《东方朔画赞》笔意。”近日,看到一观点颇为新奇,部分学者认为“苏轼推崇颜真卿,是基于其政治认同的需要,在理论上追随欧阳修推崇颜真卿、蔡襄,而在书法用笔上则更多地接近‘二王’”。然,笔者不能苟同,笔者认为苏轼崇“颜”书绝无政治原因,而恰巧苏轼是在王羲之与颜真卿笔法中进行了巧妙的取舍,在此有必要再作进一步探讨。

作为“尚意”书风的集大成者,苏轼在书法艺术上的成就极高,对后世影响深远。而在其学书道路中,对“颜”书极其推崇,他曾在《书吴道子画后》中称“诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公, 画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣”,可见,此时的苏轼是将“颜”书摆在了第一的位置。苏轼一生对颜鲁公心慕手追,并取得了极高的成就,黄山谷有言:“予与东坡俱学颜平原,然予手拙,终不近也。”而这穷极一生的艺术追求是否包含政治原因,我们来进一步探究。

一、童年与青年时期的苏轼

苏轼生于景祐三年十二月十九日,即公元1037 年1月8 日,在赴京赶考之前的整个童年和青年时光全在眉州(今四川眉山)度过。在当地,苏家算得上是小康之家,其母程夫人更是当地的大户出生,苏家不必为生计发愁,故给了苏轼良好的教育条件,他六岁入学,因其聪明伶俐,屡得私塾老师夸奖。在聪明这件事情上,苏轼并没有过分自谦,在其小儿苏遁出生时,46 岁的苏轼感慨自己一生为聪明所误,遂写下《洗儿诗》:“人皆养子望聪明,我被聪明误一生。惟愿孩子愚且鲁,无灾无难到公卿。”时值其因“乌台诗案”被贬黄州的第二年,不免有此感慨。

少年时的苏东坡是非常幸运的,比之欧阳修此类寒门学子而言,他的各方面条件都是极其优渥的。父苏洵为宋代大文豪,与苏轼及其弟苏辙同列“唐宋八大家”,苏母程夫人更是与孟母、岳母一般出名的贤母。在苏轼兄弟二人熟读文学经典之际,恰逢其父苏洵赶考铩羽,故父子三人在后面很长一段时间里其实是在一同学习的,且父亲坚持文章的淳朴风格对后期兄弟二人的文章及人格都影响深远,其父对其影响自不必多说。而苏母则尤其注重对其德的教育,林语堂先生《苏东坡传》里记载,苏轼读《范滂传》时,便以范滂为榜样,并告诉母亲自己长大也想做这样的人,而成年后的苏轼也的确是这样做的,在与王安石的新党集团政见不合时,能心系百姓,力陈利弊。同时东坡在《前赤壁赋》中有言,“且夫天地之间物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取”,活得如此通透之人,真的会因政治原因改变自己的学书观,改变自己的原则吗?我认为可能性非常小。

童年的苏轼,除了父母对自己的教育外,还深受其祖父苏序影响,年轻时的苏序生得高大英俊,酒量极大,虽不识字,但极有智慧,并慷慨大方,敢做敢当。他曾在丰年以米换谷,并于荒年开仓散粮接济乡邻,因稻谷可藏数年。又曾在大醉之下将庙里的一尊神像摔得粉碎,因他认为神像常向信徒勒索钱财。而苏轼的身材、容貌、胸襟、智慧甚至酒趣、深藏在内心里的艺术观大都来自祖父的隔代遗传,其艺术观中由先天基因决定的成分,也很难因后天环境而改变,故因政治立场而推崇“颜”书的论断,很难让人信服。

二、苏轼仕途的三起三落

苏轼可谓是少年得志,苏轼弱冠之年便已声名显赫,被欧阳修视作文坛接班人,“东坡诗文,落笔辄为人传诵,每一篇到,欧阳公为终日喜。前辈类如此。一日,与棐论文及坡公,叹曰:‘汝记吾言,三十年后,世上人更不道著我也。’”而帝王亦对其青睐有加。《宋史》称:“仁宗初读轼、辙制策,退而喜曰:‘朕今日为子孙得两宰相矣。’”此时,苏轼可谓是“春风得意”,然因其坚守自我,不为时局所左右,其仕途非常波折,且未得善终,我们先来大致梳理。

1057 年,苏轼考中“进士”,在仕途开始的十二年中,先后经历了母丧、妻丧,很长一部分时间都在服孝。1069 年返京后又逢王安石变法,虽其一直反对新法,但王安石并未对苏轼肆意打压;王安石退居江宁后,1079年苏轼因“乌台诗案”第一次被贬黄州;1085 年哲宗继位后,皇太后摄政任司马光为宰相,苏轼仕途也迎来了短暂的上升期,但随即因对新法的全盘否定,自请出京;1091 年回京任职至1093 年,哲宗亲征,苏轼一贬再贬,定州、惠州、儋州,于1101 年6 月逝于北返途中。

苏轼的一生,既不攀附王安石的新党集团,又不苟同司马光的旧党集团,他看到新法的种种弊端,便冒死进谏,他见旧党对新党的全盘否定,此时的他没有慷慨陈词,而是不与之为伍,主动申请外调。正是他内心对真理的坚持,才使得他在朝野之中格格不入,那么如此一个敢于坚持并守护内心真理的人,又怎会因政治考虑而去推崇一种自己无法接受的书家呢?

宋人对欧阳修《醉翁亭记》的评价褒贬不一,而陈鹄《西塘集省旧续闻》记载:“东坡云永叔作《醉翁亭记》,其辞玩易,盖戏云耳,又不自以为奇特也。”虽苏轼此语暗藏对时人不懂欧阳修用意的讥讽,若其在书法上可以因政治取舍而违背自己的内心,那他此时对老师的文章何不大加赞赏呢?“玩”和“戏”用在此处便显得矛盾。

苏轼出仕初期,韩琦、欧阳修均在宋朝权力中心,米芾《书史》曾云:“韩忠献公琦好颜书,士俗皆学颜书。”欧阳修在《唐颜真卿麻姑坛记》中说:“颜公忠义之节,皎如日月,其为人尊严刚劲,类其笔划。”基于此,便有苏轼因政治原因而推崇“颜”书的论断,倘若其成立,苏轼何不以政治原因推崇王安石书法,反而在其论书里有“王荆公书得五法之法,然不可学,无法故”之言,且《书吴道子画后》一文作于元丰八年(1085 年),此时,韩琦、欧阳修均已逝世,苏轼这种“书至于颜鲁公”的言论于政治无益。

苏轼仕途的波折,不断磨砺其心性,被贬黄州期间,他常年如农夫一般的耕种,也使心境变得更加安详平和。这种乡间田野的生活,他觉得自己像极了田园诗人陶渊明,他甚至认为陶渊明便是自己的前身,他一生和陶诗不下百首,并于《和陶东方有一士》诗后自跋:“此东方一士,正渊明也,不知从游之者谁乎?若了此一段,我即渊明,渊明即我也。”他在黄州期间写的《西斋》和陶诗比对几可乱真。而另一方面,仕途的沉浮,使他在不断寻求心灵的通达与自由,林语堂先生《苏东坡传》里有许多关于他修仙问道的记载,打坐读经,常于道观中修炼,最长一次达到了四十九天之久,甚至在他与友人的书信中还对如何炼制丹药作了一番描述。 试想,欲羽化之人,怎么会对政治得失有过多计较呢?

三、苏轼书法取法及书学观

宋人对颜真卿的追崇始于蔡襄,蔡襄对颜楷用功极深,收获极大,宋徽宗赵佶云:“蔡君谟书包藏法度,停蓄锋锐,宋之鲁公也。”钱泳在评价蔡襄书法时,更是将其人品醇正与字画端方比之与颜鲁公,“学鲁公者,惟君谟一人而已,盖君谟人品醇正,字画端方,今所传《万安桥碑》, 直是鲁公《中兴颂》,《相州昼锦堂记》直是鲁公《家庙碑》。”而钱泳此论又与蔡襄“天资论”相契合“钟、王、索靖法,相近张芝又离为一法。今书有规矩者王、索,其雄逸不常者,皆本张也。旭、素尽出此流,盖其天资近者,学之易得门户”。蔡襄于此处谈到的“天资”,必是一个广泛的概念,包含有天赋秉性之意,其言:“颜鲁公天资忠孝人也,人多爱其书,书岂公意耶。”世人爱颜书,亦爱其人品,后之欧阳修、苏轼皆崇“颜”书,岂不谓“天资近者”,蔡襄、欧阳修、苏轼与颜真卿应属同一类人,各类观点也较为相似,这也包括对书法的取舍,这种相似是骨子里带出来的,他们的相似并不是因政治捆绑,而是他们表现出的相同的见地便被归拢为一个政治集团,理解这个逻辑关系非常重要。

苏轼在《题颜鲁公帖》中有言 :“观其书,有以得其为人,则君子小人必见于书,是殆不然。以貌取人,且犹不可,而况书乎?吾观颜公书,未尝不想见其风采,非徒得其为人而已。” 在观鲁公帖时,一种“百闻不如一见”的感慨油然而生,恨不能一睹其风采,常言道:“物以类聚,人以群分。”这亦是“天资”近的又一表现。

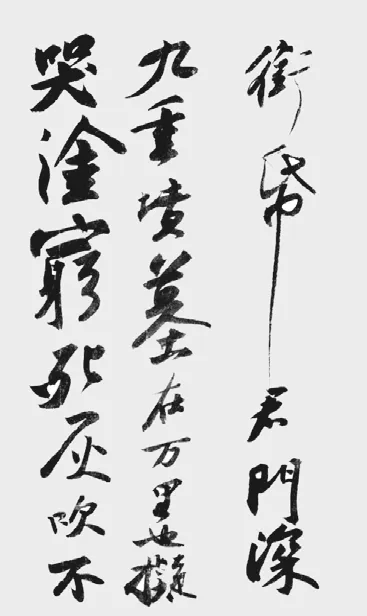

颜真卿楷书中苏轼最为推崇《东方朔画赞》(见图1),曾言 :“颜鲁公平生写碑,惟《东方朔画赞》为清雄,字间栉比而不失清远。其后见逸少本,乃知鲁公字字临此书,虽大小相悬,而气韵良是。”而观其的大楷《醉翁亭记》(见图2)《丰乐亭记》,确有《东方朔画赞》气韵,应是苏轼在《东方朔画赞》的法度之外看到魏晋风骨。黄山谷不止一次谈到自己跟随苏轼学习颜鲁公书法 :“子瞻昨为余临写鲁公十数纸,乃如人家子孙,虽老少不类,皆有祖父气骨。”在黄庭坚看来,苏轼临写的才有颜鲁公正人君子的气骨。苏轼在取法颜鲁公时,也是有选择地吸收。黄庭坚曾言:“东坡道人少日学兰亭,故其书姿媚似徐季海,至酒酣放浪,意忘工拙,字特瘦劲,乃似柳诚悬。中岁喜学颜鲁公、杨风子书,其合处不减李北海。至于笔圆而韵胜,挟以文章妙天下,忠义贯日月之气,本朝善书自当推为第一。数百年后,必有知余此论者。”从苏轼先学“二王”再学“颜”书的时间关系来看,“基于其政治认同的需要,在理论上追随欧阳修推崇颜真卿、蔡襄,而在书法用笔上则更多地接近‘二王’”的论断是矛盾的。

图1 《东方朔画赞》(局部)

图2 《醉翁亭记》(局部)

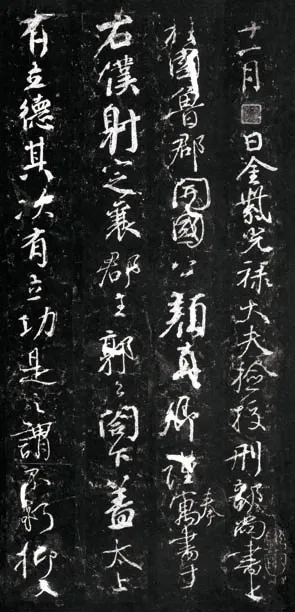

宋书家在行书方面的成就是有目共睹的,而在宋行书作品里,苏轼《黄州寒食诗帖》(见图3)被誉为“天下第三行书”,《黄州寒食诗帖》取法《争座位帖》(见图4)甚多,苏轼喜临《争座位帖》,并于一次临习后跋曰:“予尝谓书至吴道子,文至欧阳,书至颜鲁公,天下之能事毕矣。或曰:画文然矣。至于书法,汉有雀张,晋有羲献,安能以鲁公独擅其长哉。予曰:不然,上古之世,惟有篆文而无竹隶书。向在天府,曾蒙恩赐览书画,见上古遗文笔迹,中锋直下,绝无媚态。汉晋以来,专以侧锋在妍,大失古人本旨。至于鲁公以锋势中正直拉,苍颉如维画,沙如印泪,扫尽汉晋媚习,自成一家,无论其他,但观徽座位帖,即知吾之不谬。书之暇,每沐浴焚香,大小曾临数十卷,虽不相似,而书法已佥于宿昔多之矣。元祐六年冬十月书于维扬官署苏轼子瞻。”元祐六年即1091 年,自元丰八年(1085 年)苏轼《书吴道子画后》中肯定了“颜”书第一后,时隔6 年后苏轼再次肯定了自己之前的论述,《醉翁亭记》《丰乐亭记》等作品都是此时期作品,《醉翁亭记》乃苏轼元祐六年应滁守王诏之请而书,这说明苏轼在理论与技法上对“颜”书的推崇是协调统一的,并不存在权衡政治利害后的违心之举一说。

图3 《黄州寒食诗帖》(局部)

图4 《争座位帖》(局部)

对待古人书法,苏轼内心是有自己标准的,在其《跋怀素帖》曰:“怀素书极不佳,用笔意趣,乃似周越之险势劣。此近世小人所作也,而尧夫不解辩,亦可怪矣。”而其在崇“颜”学“颜”的道路上,不仅是对笔法的汲取,更是从中窥探到了书法艺术的真谛,以致他提出的“书初无意于佳乃佳尔……自出新意,不践古人……”等观点,对宋“尚意”书风的发展起了非常好的助推作用。“实践是检验真理的唯一标准”,苏轼在学“颜”道路上的探索、实践以及创新,体现了一位书法家追求艺术本身的纯粹,若非得强加上一些政治缘由,未免玷污了这般纯粹。

四、结语

苏轼是崇“颜”学“颜”道路上的伟大实践者,为宋书家突破唐人“尚法”的牢笼奠定了基础,其对“颜”书的推崇实无政治原因,只为书家纯粹的艺术追求。