数字技术对劳动者心理健康的影响与作用机制研究

方守林 黄 乾

一、引言

劳动者的心理健康对于劳动者本人和家庭、企业与社会均是非常重要的,但是,我国劳动者的心理健康状况却不容乐观。《全球劳动力观点2020》的数据显示我国有“53%的受访者每周至少感受到一次来自职场的压力”。《2021年职场心理健康数据洞察报告》显示“约4成职场人存在心理困扰,其中包括了焦虑、抑郁、恐怖、强迫、敌对和偏执六大类消极情绪”。(1)倍智:《2021年职场心理健康数据洞察报告》,http://www.talebase.com/article/item/wz211105103724466549515.html,2021年11月5日。《中国职场压力报告2021》数据显示“2021上半年职场人压力指数高达7.26”,这一指数高于前三年的6.6、5.7和6.9。前程无忧发布的《2022职场人心理状态洞察报告》显示55.7%的受访者处于心理亚健康状态,6.4%的受访者存在严重的情绪压力和心理障碍。(2)丁香医生&前程无忧:《丁香医生&前程无忧联合发布〈2022职场人健康洞察报告〉》,中国经济网:http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202205/11/t20220511_37572005.shtml,2022年5月11日。党和政府历来高度重视劳动者的健康问题,从1994年《中华人民共和国劳动法》颁布以来,陆续颁布了《职业病防治法》《安全生产法》《劳动合同法》和《职业健康管理条例》等法律法规以保护劳动者的身心健康。党的十八大以来,党和政府将人民健康提到了前所未有的高度。2016年,中共中央国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》中明确指出“加强心理健康服务体系建设和规范化管理。加大全民心理健康科普宣传力度,提升心理健康素养”。党的十九大报告将“实施健康中国战略”作为国家的基本发展战略并明确指出“加强社会心理服务体系建设”。党的二十大报告将“健康中国”列入了2035年总体发展目标。劳动者健康作为人民健康的重要组成部分,探讨其影响因素与作用机制并提出相应的政策与建议有助于提升劳动者健康水平,进而有助于实现“健康中国”的发展目标。

世界卫生组织指出健康受到生物学因素、环境因素、卫生服务因素和个人生活方式的影响。随着数字技术在心理健康管理和治疗中的应用,其对健康的影响得到了学界和社会的高度关注。《柳叶刀—数字医疗》杂志撰文指出数字技术是健康的决定因素。心理健康中数字技术应用对心理健康管理和治疗均非常重要(3)Prescott, Juli, “Digital Technology to Support Mental Health: A Brief Introduction to What It Is and Why It Is Important?”, Mental Health and Social Inclusion,Vol.26,No.2,2022,pp.103-106.,如使用机器学习记录康复数据及使用虚拟现实创造沉浸式环境,均可以有效提高心理疾病康复的效率(4)Lopes R P, Barroso B, Deusdado L, et al., “Digital Technologies for Innovative Mental Health Rehabilitation”, Electronics,Vol.10,No.18,2021,p.2260.。最近更有业界人士指出ChatGPT可以用于支持数字化心理健康,通过ChatGPT模拟与患者的对话可以为各种心理健康问题提供干预和指导。人们对未来数字技术在心理健康中所扮演的角色仍然非常乐观,坚信数字技术在心理健康管理、预防和治疗中会扮演非常重要的角色。2023年两会期间有多位人大代表就如何利用数字技术更好地呵护青少年心理健康提出了相关建议。(5)澎湃新闻:《跨越“成长的烦恼”:多位代表建议用数字技术关爱青少年心理健康》,搜狐网:https://www.sohu.com/a/651381264_260616, 2023年3月8日。当前,中国数字经济规模不断增加,中国政府高度重视数字经济的发展。数字技术作为数字经济的核心推动力量发展迅速,为数字经济提供了扎实的技术支撑。以5G技术为例,截至2022年,全球声明的5G标准必要专利共21万余件,涉及4.7万项专利族,中国声明1.8万项专利族,全球占比近40%,排名第一。(6)谷业凯:《我国声明的5G标准必要专利达1.8万项》,《人民日报》 2022年6月10日,第7版。随着中国数字技术快速发展,中国数字技术的应用对劳动者心理健康的影响与作用机制是什么还有待回答。对于该问题的研究,第一,有助于理解数字技术应用对劳动者心理健康的影响与机制。本文理论分析了数字技术应用对劳动者健康的影响与作用机制,并提供了中国数字技术应用影响劳动者心理健康的经验证据,丰富了数字技术对劳动者心理健康影响的相关文献。第二,为制定数字技术发展的政策提供了依据。本文揭示了数字技术应用对劳动者心理健康影响,有助于全面评估数字技术发展的意义,为制定数字技术发展的政策提供了依据。第三,为制定劳动者心理健康服务政策提供了支撑和借鉴。数字技术对劳动者心理健康的影响存在城乡和年龄异质性的结论为不同群体制定有针对性的心理健康服务政策提供了依据。

二、文献综述

本文对两个方面的相关文献进行了综述,这两个方面的文献与本文的研究主题紧密相关。第一类文献是数字技术对心理健康的研究。第二类文献是劳动者健康的研究。

数字技术对心理健康的研究主要包括数字技术在精神疾病治疗中的应用、数字技术对青少年心理健康的影响、数字技术对特定人群心理健康的影响、数字技术对心理健康其他方面的影响等四个方面。第一,数字技术在精神疾病治疗中的应用。Aguilera等(7)Aguilera A., “Digital Technology and Mental Health Interventions: Opportunities And Challenges”, Arbor, Vol.191, No.771,2015, pp.a210-a210.探讨了大数据等数字技术在心理健康领域的应用,Taylor等(8)Taylor C B, Ruzek J I, Fitzsimmons-Craft E E, et al., “Using Digital Technology to Reduce the Prevalence of Mental Health Disorders in Populations: Time for A New Approach” Journal of Medical Internet Research,Vol.22,No.7,2020,p.e17493.则着眼于数字技术应用带来的挑战,包括系统如何在快速变化的数字环境中管理和实施干预措施,并处理影响全人群结果的关键问题。随着数字技术在心理健康服务中应用的持续关注(9)Gleeson J F M, Riper H, Alvarez-Jimenez M., “Transforming Youth Mental Health Treatment Through Digital Technology”,Frontiers in Psychiatry,Vol.11,2020,p.606433.,因此,对于一线临床工作人员的需求也非常重要(10)Bucci S, Berry N, Morris R, et al., “They Are Not Hard-to-Reach Clients. We Have Just Got Hard-to-Reach Services. Staff Views of Digital Health Tools in Specialist Mental Health Services”, Frontiers in Psychiatry,Vol.10,2019,p.344.。Peck等(11)Peck C E, Lim M H, Purkiss M, et al., “Development of A Lived Experience-Based Digital Resource for A Digitally-Assisted Peer Support Program for Young People Experiencing Psychosis”, Frontiers in Psychiatry,Vol.11,2020,p.635.指出数字技术干预措施的使用也应当将同伴参与人员纳入近来。虽然,数字技术在心理干预方面得到了更多的应用,但是,David(12)Mohr D C, Weingardt K R, Reddy M, Schueller S M., “Three Problems with Current Digital Mental Health Research. And Three Things We Can Do About Them”, Psychiatr Serv,Vol.68,2017,pp.427-429.指出心理健康干预措施的有效性方面仍然有待观察。

第二,数字技术的使用对青少年心理健康影响的研究。数字技术对青少年心理健康的影响尚未达成一致意见。(1)有研究结果支持数字技术对青少年心理健康有不利影响。虽然只有间接的证据表明社交媒体在心理健康中的作用,只有几项研究表明花在屏幕上的时间与不良心理健康结果之间有关。但是,Jonathan认为社交媒体的使用导致了青少年心理健康问题的上升,原因是今年大多数实验都发现了因果关系的证据。George等(13)George M J, Russell M A, Piontak J R, et al., “Concurrent and Subsequent Associations Between Daily Digital Technology Use And High‐Risk Adolescents’ Mental Health Symptoms”, Child Development,Vol.89,No.1,2018,pp.78-88.对151名青少年进行健康问题风险评估的研究表明,使用数字技术所花费的时间与注意缺陷多动障碍和行为障碍有关。其他研究发现青少年的数字技术使用与注意力缺陷多动障碍和行为障碍症状的增加有关,并且也与自我调节能力较差有关。(14)McBride D L., “Daily Digital Technology Use Linked to Mental Health Symptoms for High-risk Adolescents”, Journal of Pediatric Nursing,Vol.36,2017,pp.254-255.(2)数字技术对青少年心理健康有积极影响。Nick认为数字技术在干预措施中的应用涉及短期的自杀风险,其应用有效地降低了自杀的风险。由于青少年更多地使用数字设备,因此,青少年也将从其中受益最多。Hollis等(15)Hollis C, Livingstone S, Sonuga‐Barke E., “The Role of Digital Technology In Children And Young People’s Mental Health-A Triple-Edged Sword?”, Journal of Child Psychology and Psychiatry,Vol.61,No.8,2020,pp.837-841.分析了互联网使用对青少年心理健康的三个方面的影响。互联网为青少年创造了成长的空间,缺乏监管可能会带来心理健康风险以及可以利用数字空间来识别和治疗心理健康问题。在社区心理健康环境中,可以采用数字健康干预措施来提高青少年的健康状况(16)Aschbrenner K A, Naslund J A, Tomlinson E F, et al., “Adolescents’ Use of Digital Technologies and Preferences for Mobile Health Coaching in Public Mental Health Settings”, Frontiers in Public Health,Vol.7,2019,p.178.。(3)数字技术对青少年心理健康的影响不确定。Jensen等(17)Jensen M, George M J, Russell M R, et al., “Young Adolescents’ Digital Technology Use and Mental Health Symptoms: Little Evidence of Longitudinal or Daily Linkages”, Clinical Psychological Science,Vol.7,No.6,2019,pp.1416-1433.调查了388名青少年使用数字技术是否与青春期早期至青春期中期的心理健康症状有关,研究结果表明不支持青少年使用数字技术与心理问题有关的说法。Vuorre等(18)Vuorre M, Orben A, Przybylski A K., “There Is No Evidence That Associations Between Adolescents’ Digital Technology Engagement and Mental Health Problems Have Increased”, Clinical Psychological Science,Vol.9,No.5,2021,pp.823-835.发现几乎没有证据表明青少年的技术使用与心理健康之间的联系有所增加,有关新数字媒体的信息收集时间相对较短得出关于他们与心理健康的关系变化的坚定结论可能为时过早。Chase等(19)Chase G E, Brown M T, Jensen M., “Emerging Adults’ Digital Technology Engagement and Mental Health During The COVID-19 Pandemic”, Frontiers in Psychology,Vol.13,2022,p.7137.对323名大学生进行调查的研究结果并没有发现数字技术与心理健康之间的关联,几乎没有证据表明花在数字技术上的时间会对心理健康产生不利影响。

第三,数字技术对特定人群心理健康的研究。数字心理健康干预措施越来越被认为是难民克服心理障碍的途径。Goodman等(20)Goodman R., Tip L, Cavanagh K., “There’s an App for That: Context, Assumptions, Possibilities and Potential Pitfalls in The Use of Digital Technologies to Address Refugee Mental Health”, Journal of Refugee Studies,Vol.34,No.2,2021,pp.2252-2274.探讨了数字技术在解决难民心理健康问题中存在的可能性与问题,以更好地促进心理健康干预保证难民的心理健康。由于家庭分居是影响难民心理健康的关键因素,因此,数字技术在保持难民与家庭成员之间的关系方面扮演了重要角色。难民使用数字技术缩短了与家庭成员之间的心理距离。Shah等(21)Shah S F A, Hess J M, Goodkind J R., “Family Separation and The Impact of Digital Technology On the Mental Health of Refugee Families in The United States: Qualitative Study”, Journal of Medical Internet Research,Vol.21,No.9,2019,p.e14171.基于扎根理论对290位难民进行了深度访谈并邀请他们参与了一项心理健康干预的随机对照实验,研究结果表明数字技术的使用对难民心理健康产生了不同影响,参与者会选择性向家人汇报自己的信息,这对于促进难民的心理健康具有重要作用。数字技术对儿童的影响尚不清楚,虽然很难从现有研究中得出确切的结论,但过度使用数字技术似乎确实与一系列领域的不良结果有关,数字技术对儿童健康的影响可能与个人有关。数字技术对老年人健康的研究表明老年人有动力使用数字技术来改善其心理健康,但是开发人员仍然需要解决可能存在的数字鸿沟以提高老年人的心理健康水平。(22)Andrews J A, Brown L J E, Hawley M S, et al., “Older Adults’ Perspectives On Using Digital Technology to Maintain Good Mental Health: Interactive Group Study”, Journal of Medical Internet Research,Vol.21,No.2,2019,p.e11694.Li等(23)Li J, Brar A., “The Use and Impact of Digital Technologies for and on the Mental Health and Wellbeing Of Indigenous People: A Systematic Review Of Empirical Studies”, Computers in Human Behavior,Vol.126,2022,p.106988.综述了27项实证研究的结果,结果表明数字技术的采用可以有效地改进原住民的精神健康状况,提高了原住民的福利水平。

第四,数字技术对心理健康影响的其他方面研究。Leightley等(24)Leightley D, Murphy D., “Personalised Digital Technology for Mental Health in The Armed Forces: The Potential, The Hype and The Dangers”, BMJ Mil Health,Vol.169,No.1,2023,pp.81-83.探讨了个性化数字技术在心理健康方面的潜在用途及风险。Hvidt等(25)Hvidt J C S, Christensen L F, et al., “Translation and Validation of the System Usability Scale in A Danish Mental Health Setting Using Digital Technologies in Treatment Interventions”, International Journal of Human-Computer Interaction,Vol.36,No.8,2020,pp.709-716.将系统可用性量表用于丹麦的适用性检验,在检验过程中使用了虚拟现实等数字技术促进医疗人员的参与并使用其他应用程序进行了分析,结果表明对丹麦有较强的适用性。Li(26)Li J., “Digital Technologies for Mental Health Improvements in The COVID-19 Pandemic: A Scoping Review”, BMC Public Health,Vol.23,No.1,2023,pp.1-10.审查了基于Web和移动平台开发的数字技术对心理健康的影响,大多数研究都报告了数字技术的积极影响,无论是在改善一般心理和情绪健康方面,还是在解决特定情况方面。并且发现了数字技术有望弥合COVID-19大流行期间和之后的精神卫生保健差距。Ye J(27)Ye J., “Advancing Mental Health and Psychological Support for Health Care Workers Using Digital Technologies and Platforms”, JMIR Formative Research,Vol.5,No.6,2021,p.e22075.发现,数字技术在缓解由于COVID-19大流行给卫生保健者带来的心理健康问题起到了重要的作用。新冠肺炎使医护人员面临更大的心理健康问题,数字技术的使用有效地提供了心理援助方面的支持,缓解了医护人员的心理健康。(28)Goodday, S., Karlin, D., Friend, S., “The Digital Redesign of Mental Health: Leveraging Connected Digital Technologies for Agency-Driven Patient-Focused Care”, The British Journal of Psychiatry,Vol.222,No.2,pp.51-53.Goodday等讨论了数字技术对心理健康和心理健康专业人员日常实践的影响以及如何提高患者的能动性以更好地管理自身的心理健康。

劳动者健康相关研究的文献综述,劳动者健康相关研究围绕技术压力对劳动者健康的影响、远程办公对劳动者健康的影响、工作特征和管理者特征对劳动者健康的影响、员工个人特征以及劳动类型对劳动者健康的研究展开。Dragano等(29)Dragano N, Riedel-Heller S G, et al., “Do Digital Technologies at Work Impact Mental Health of Employees?”, Der Nervenarzt,2021,pp.1-7.发现了工作中的某些技术压力可能对心理健康有不利的影响。与传统的技术类型不同,工作中数字技术的应用对劳动者的心理健康有正反两个方面的影响。一方面数字技术提高了组织效率进而对员工的心理产生积极影响,另一方面数字技术的应用对劳动者心理健康也有不利影响,这是由于劳动者要掌握数字技术,由此带来的学习成本进而使得劳动者有较高的学习成本,进而,对劳动者的心理健康有不利的影响。这在一定程度上启示数字技术对劳动者心理健康的影响可能存在门槛效应。因此,工作中数字技术的应用既能导致心理压力也能缓解心理压力。数字技术的使用尤其是互联网和以此为基础的数字化软件使得远程办公变得更加方便和便捷,Lietor等学者(30)Lietor M D C M, Cuevas I, et al., “Telecommuting And Employees’ Mental Health”, European Psychiatry,Vol.64,No.S1,pp.S345-S345.探讨了远程办公对劳动者健康的影响。大众媒体的观点认为远程办公对劳动者的健康有正面影响,但是他们发现了远程办公对员工的健康可能产生负面影响,这种办公方式可能增加社会和职业孤立,进而导致了更低的工作参与度。Herr等(31)Herr R M, Birmingham W C, van Harreveld F, et al., “The Relationship Between Ambivalence Towards Supervisor’s Behavior and Employee’S Mental Health”, Scientific Reports,Vol.12,No.1,2022,p.9555.与Cho则关注管理者特征和劳动者自身特征对劳动者心理健康的影响。Herr等的研究结果表明矛盾型领导对员工的心理健康有负面影响。Cho(32)Cho, S., “Effects of Social Support and Grateful Disposition on Employees’ Psychological Well-Being”, The Service Industries Journal,Vol.39.No.11-12,2019,pp.799-819.研究发现员工感恩的性格以及社会支持缓解了情绪失调与心理健康之间的关系,他们的研究表明感恩性格的员工有更少的心理健康问题并且对于情绪失调有显著的缓解作用。Xiong等(33)Xiong W, Huang M, Okumus B, et al., “How Emotional Labor Affect Hotel Employees’ Mental Health: A Longitudinal Study”, Tourism Management,Vol.94,2023,p.104631.研究了情绪劳动对酒店员工心理健康的影响,结果表明情绪劳动短期内缓解了员工的抑郁和焦虑但是长期内却增加了他们的焦虑和抑郁。Theorell等(34)Theorell T, Osika W, Leineweber C, et al., “Is Cultural Activity at Work Related to Mental Health in Employees?” International Archives of Occupational and Environmental Health,Vol.86,2013,pp.281-288.研究了瑞典的在职文化活动对员工心理健康之间的关系,研究结果表明工作期间的在职文化活动对员工的心理健康有显著影响,在职文化活动抑制了员工的工作情绪耗竭,促进了员工的心理健康。工作时间对劳动者健康的影响并没有得到一致结论。有研究表明工作时间对劳动者身心健康有显著的负向影响,对脑力劳动者的影响更大,并且存在明显的阈值效应(35)王广慧、苏彦昭:《工作时间对劳动者健康影响的阈值效应分析》,《劳动经济研究》2021年第4期。,马红梅等(36)马红梅、代亭亭:《工作时间长度对劳动者健康的影响——基于CFPS(2020)数据的实证研究》,《西北人口》2022年第6期。则发现了工作时长对劳动者健康呈U型关系,挤占健康时间投入、促进健康投资和提高心理抑郁风险是其影响机制。Wang S等(37)Wang S, Kamerāde D, Burchell B, et al., “What Matters More for Employees’ Mental Health: Job Quality or Job Quantity?”, Cambridge Journal of Economics,Vol.46,No.2,2022,pp.251-274.则发现工作时间对员工的心理健康没有显著影响,工作质量的影响比工作时间的影响更为重要,有内在意义的工作对员工的心理健康有积极影响。最低工资政策对健康的研究表明该政策提高了低收入者的健康水平,对中高收入者健康没有影响。(38)张思涵、郭四维、曲兆鹏等:《最低工资政策能否提升劳动者健康?——来自区县级数据的证据》,《经济学报》2023年第2期。外资进入自由化改善了劳动者的健康水平,一方面增加了劳动者的工作时间长度,加剧了环境污染,对健康产生了负面影响,另一方面提高了劳动收入和劳动者的健康水平(39)俞峰、王晔、李侨敏等:《外资进入自由化对劳动者健康的影响——来自中国健康与营养调查的经验证据》,《国际贸易问题》2022年第1期。。

通过总结数字技术与劳动者心理健康的相关研究,可以发现已有研究有以下特征。第一,虽然有文献探讨了工作场所中数字技术应用对劳动者心理健康的影响,但是,忽略了数字技术在心理治疗和家庭生产中的应用对劳动者心理健康的影响,因此,数字技术对劳动者心理健康影响的理论与机制还有探讨空间。第二,国外数字技术对健康影响的研究文献较多,但是,进行实证检验的文章较少,因此,存在使用实证分析探讨数字技术应用对劳动者心理健康影响的空间。第三,近些年来中国数字技术快速发展,作为世界上劳动力最多的发展中国家,有更多劳动者的心理健康可能会受到数字技术的正面或负面的影响,但是,中国数字技术应用对中国劳动者心理健康的影响是什么仍然有待回答。基于此,本文在理论分析的基础上使用中国家庭追踪调查2016年、2018年和2020年的数据与统计年鉴的数据进行了实证检验。本文的贡献可能在于:第一,理论分析并实证检验了数字技术应用对劳动者心理健康的影响与作用机制。第二,发现了数字技术应用对劳动者心理健康影响存在城乡和年龄异质性的证据。第三,检验了数字技术应用对劳动者心理健康的非线性影响。

三、研究假设

随着利用网络进行心理科普和咨询、利用计算机化的心理治疗进行自助式或者半自助式的治疗、利用数字技术进行情绪或行为的实时监测与追踪等应用的不断深化(40)韩瑾:《网络与数字技术在心理健康领域的应用与发展展望》,《心理学通讯》2019年第2期。,数字技术渗透到了精神疾病的预防、测评、诊断和治疗等各个环节,有效地预防了抑郁等精神疾病的发生,提高了测评的效率和诊断的准确性,促进了治疗效果的提高。第一,数字技术在精神疾病预防方面的应用有效地预防了精神疾病的发生。大数据与人工智能等技术的应用可以保证24小时提供心理辅导、聊天陪伴等服务。通过与人工智能等机器人的对话,帮助用户缓解了抑郁和焦虑等情绪。通过大数据对用户情绪状态的记录,可以生成个性化的报告与心理服务,有效地预防了抑郁和焦虑等精神疾病的发生。第二,数字技术在心理健康测评方面的应用有效地提高了测评的效率。数字技术与各种心理量表有效融合并增加人工智能的面部情绪识别和微表情等表情识别技术可以更加有效地识别人们的情绪,有效地提高了心理测评的效率。第三,数字技术的应用提高了诊断的准确性。数字技术尤其是大数据和数据分析技术的应用,可以精准地分析脑电神经元的活动信号,为精神疾病的系统化诊疗提供定量依据。比如,好心情应用Hilbert-Huang变换数据处理方法,有效地提高了诊断的准确性。第四,数字技术应用于精神疾病的药物治疗和非药物治疗上,提高了精神疾病的治疗效果。在药物治疗上通过药品信息数字化和大数据与智能算法,提供用药方案,提醒精神医生的用药禁忌,可以有效规避用药风险。在非药物治疗上虚拟现实技术和聊天机器人的使用提高了患者的治疗体验,缓解了患者的病情。比如在青少年心理问题中,依托于数字技术的机器人可以帮助青少年表达压抑情绪,定制化形成情绪疏导策略以促进青少年的情绪调节能力,此外虚拟现实技术应用于心理康复训练,有效地缓解了患者的病情。(41)姜俞含、朱传林:《数字技术助推青少年心理健康建设》,《中国社会科学报》2021年第5版。因此,提出假设1。

假设1:数字技术的应用提高了劳动者的心理健康

数字技术有较高的渗透性和普遍性,除了应用于心理疾病的预防与治疗等环节,在工作场所和家居环境中也得到了应用。数字技术在生产领域和生活领域的应用也影响劳动者心理健康。WEI等(42)Wei W, Li L., “The Impact of Artificial Intelligence on the Mental Health of Manufacturing Workers: The Mediating Role of Overtime Work and The Work Environment”, Frontiers in Public Health,Vol.10,2022.则发现了人工智能应用对工人心理健康有积极作用的证据。WEI等人只讨论了人工智能在工作环境恶劣的工种中的应用,并没有将数字技术在其他工种或岗位的应用对健康的影响考虑在内。数字技术尤其是人工智能和工业机器人被3D (dirty、danger、difficult)岗位采用,因此,这降低了劳动者的工作负荷并能够提高劳动者的工作满意度。另外,数字技术在其他工作岗位的应用,提高了其他岗位或行业的工作效率。比如ChatGPT的使用提升了律师、医生、教师等岗位的工作效率,因此,工作效率的提高也减少劳动者的工作压力,提高了劳动者的工作满意度。因此,生产领域内数字技术的使用提高了劳动者的工作满意度。由于,工作满意度与心理健康有紧密关系(43)Lewis C E, Kornhauser A, Himler L E., “Mental Health of the Industrial Worker—A Detroit Study”, Journal of Occupational and Environmental Medicine,Vol.8,No.4,1966,p.238.,因此,工作满意度的提高降低了劳动者罹患精神疾病的概率。据此,本文提出假设2。

假设2:数字技术的应用提高了劳动者的工作满意度进而促进了劳动者的心理健康

数字技术在生活领域中的应用也深刻影响了人们的生活习惯对劳动者的心理健康产生影响。数字技术在家居环境中的应用,提高了智能家电的需求。随着数字技术在日常生活中的不断进步和应用,人们对智能家电的需求也在不断增加。Sandler Research的数据表明2016—2020年间智能家电全球复合年增长率为23.48%。数字技术的应用提高了家电的智能性,形成了智能洗衣机、智能冰箱、智能扬声器、智能电视和机器人吸尘器等智能家电。智能家电的出现提高了家庭生产的效率,减少了家务劳动的时间,增加了闲暇时间。随着健康观念深入人心,劳动者将闲暇时间更多地用于健身与锻炼。连云港市人民政府2021年《关于全民健身情况的问卷调查报告》的数据显示全民健身运动已广泛开展,经常锻炼的人占比约98.3%, 其中几乎每天锻炼的人约为32.6%。因此,数字技术在家居环境中的应用有很大可能增加了劳动者的体育锻炼行为。由于与缺乏体育锻炼的群体相比,经常进行体育锻炼的群体有更低的风险罹患抑郁。(44)Fergusson D M, Goodwin R D, Horwood L J., “Major Depression and Cigarette Smoking: Results of A 21-Year Longitudinal Study”, Psychological Medicine,Vol.33,No.8,2003,pp.1357-1367.因此,体育锻炼提高了劳动者的心理健康。据此,本文提出假设3。

假设3:数字技术的应用提高了锻炼频次进而促进了劳动者的心理健康

根据以上分析,本文用图1描述数字技术对劳动者的心理健康影响的逻辑关系。

图1 数字技术对劳动者的心理健康的直接与间接影响

四、研究设计

(一)计量模型

本文构建如下计量模型以检验数字技术应用对劳动者心理健康的影响:

mhijt=β0+β1Ajt+βConvarijt+vt+ui+μj+εijt

(1)

其中,mhijt代表省份j的劳动者i在t期的心理健康水平,Ajt代表省份j在t期的数字技术应用水平,ConVarijt是影响劳动者心理健康的其他变量,ui,μj,vt,是时间、省份和个体效应,εijt是随机扰动项。

(二)数据来源与变量说明

本文的数据来源于中国家庭追踪调查2016年、2018年和2020年的三期数据和统计年鉴,模型中变量的定义如下所示。

1.被解释变量。劳动者心理健康水平(mhijt)。根据《劳动合同法》的规定同时借鉴马红梅等学者们的研究,本文将劳动者定义为达到法定年龄且具有劳动能力,以从事某种社会劳动获得收入为主要生活来源,在用人单位的管理下从事劳动并获取劳动报酬的自然人。中国家庭追踪调查记录了被访者的就业情况,本文根据该变量保留被访者为就业的样本然后进行分析。使用抑郁自评量表度量劳动者的精神状况,根据CFPS的技术文档,本文选择使用八个问题度量被访者的抑郁水平。该指标越大代表劳动者的抑郁程度越高,劳动者的心理健康状况越差。

2.核心解释变量。数字技术应用水平(Ajt),借鉴黄群慧等(45)黄群慧、余泳泽、张松林:《互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验》,《中国工业经济》2019年第8期。、赵涛等(46)赵涛、张智、梁上坤:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》2020年第10期。和李帅娜(47)李帅娜:《数字技术赋能服务业生产率:理论机制与经验证据》,《经济与管理研究》2021年第10期。等学者们的做法从互联网及移动互联网普及率、人均电信业务总量、计算机服务和软件从业人员占比和数字普惠金融发展指数共五个维度使用熵权法度量数字技术的应用水平。

3.控制变量。(1)年龄(ageijt)。年龄是影响心理健康的一个重要因素(48)陶裕春、申昱:《社会支持对农村老年人身心健康的影响》,《人口与经济》2014年第3期。,因此,将年龄加入控制变量。由于中国存在退而不休的现象,本文将劳动者最高年龄设定为70岁,在稳健性检验时本文更改了年龄上限的设定。(2)年龄的平方(agesijt)。年龄对心理健康的影响可能存在非线性关系(49)杨金东、胡荣:《社会资本与城乡居民的心理健康》,《云南社会科学》2016年第1期。,因此,本文将年龄的平方也加入控制变量。(3)婚姻(marrigeijt)。原始数据中劳动者的婚姻状况有未婚、在婚(有配偶)、同居、离婚和丧偶五种情况,本文将同居合并到未婚并将未婚、在婚(有配偶)、离婚和丧偶四种情况分别取值为1、2、3、4。(4)性别(genderijt)。1代表男性、0代表女性。(5)人力资本水平(eduyearijt)。中国家庭追踪调查记录了劳动者的受教育年限,使用该变量度量劳动者的人力资本水平。(6)收入满意度(incomesijt)。工资水平对劳动者心理健康也会有不同的影响,由于在符合条件的被访者中有16.36%的个体过去12个月份的工资收入少于1万元,为了尽量避免误差,本文选择使用收入满意度来刻画劳动者工资水平的特征。(7)职业地位(isnonfarmijt)。借鉴刘欣和顾源(50)刘欣、顾源:《收敛还是发散:社会经济地位影响老年人口健康的年龄——世代轨迹》,《社会科学》2023年第3期。的做法使用劳动者从事农业行业还是非农行业度量,如果在农业行业工作取值为1,反之取值为0。另外不同省份数字技术的应用和劳动者对数字技术认知存在不同,进而可能影响到劳动者的心理健康。因此,本文也控制了省份特征。

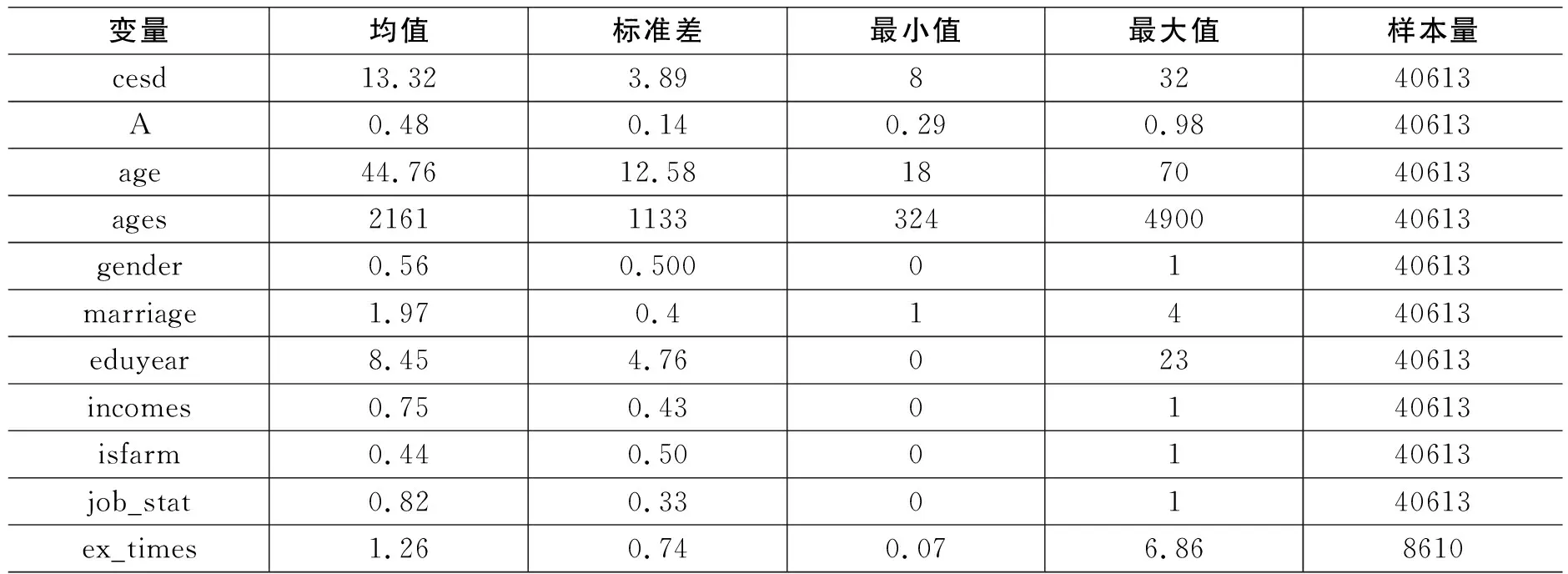

4.中介变量。(1)工作满意度(job_statijt)。中国家庭追踪调查记录了劳动者的工作满意度,从1到5分别代表,非常不满意、不太满意、一般、比较满意和非常满意,本文将其定义为二分变量,将前两者定义为不满意取值为0,将后三者定义为满意,取值为1。(2)身体锻炼(ex_timesijt)。中国家庭追踪调查记录了劳动者每周的锻炼频次,使用每周锻炼的频次度量该变量。各个变量的基本描述统计量如表1所示。

表1 基本描述统计量

五、实证分析

(一)基准回归

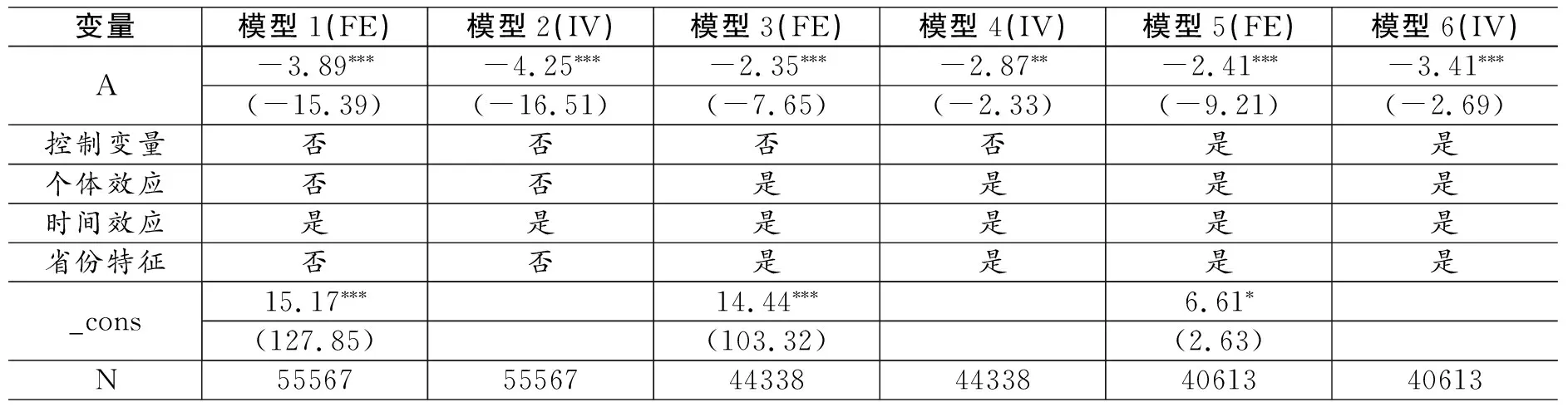

表2汇报了基准模型的回归结果,模型1仅控制了时间效应,其中数字技术应用水平的回归系数显著为负,这表明数字技术应用水平的提高显著降低了劳动者的抑郁得分。由于基准回归模型中可能存在测量误差和遗漏变量等导致的内生性问题,使得固定效应估计量是有偏的。因此,使用数字技术应用水平的一阶滞后作为工具变量进行两阶段最小二乘法的估计,估计结果如模型2所示。结果显示回归系数也显著为负,数字技术应用水平的提高显著降低了劳动者的抑郁得分。模型3控制了个体效应、时间效应和省份特征,估计结果显示数字技术应用水平的回归系数显著为负,数字技术应用水平的提高显著降低了劳动者的抑郁得分。模型4是模型3对应的工具变量回归结果,其中数字技术应用水平的回归系数也显著为负。模型5在模型4的基础上加入了所有的控制变量,结果显示数字技术应用水平回归系数仍然显著为负,模型6是模型5对应的工具变量的回归结果,结果显示数字技术应用水平的提高显著降低了劳动者的抑郁得分。综合以上的结果可以得出数字技术应用水平的提高降低了劳动者的抑郁得分,促进了劳动者的心理健康。因此,假设1得到了验证。

表2 基准回归结果

表3 不同工具变量的稳健性检验结果

表4 替换指标稳健性检验回归结果

(二)稳健性检验

本文使用更换不同工具变量、替换指标和改变样本范围的方法进行稳健性检验。

1.更换不同工具变量

在模型2、模型4和模型6中使用数字技术应用水平的一阶滞后作为工具变量,接下来我们构建了如下工具变量进行稳健性检验。第一,使用其他省份数字技术应用水平的均值作为工具变量。由于其他省份数字技术应用水平的均值与该省份的数字技术应用水平相关,同时不直接影响该省份劳动者的心理健康水平。满足工具变量的相关性和外生性的要求。第二,借鉴黄群慧的做法使用1984年每百人固定电话数量和滞后一期的全国信息技术服务收入构建工具变量。第三,使用1984年每百万人邮局数量和每年信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员构建工具变量。第四,使用1984年每百万人邮局数量和信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员工资总额构建工具变量。第五,使用1984年每百人固定电话数量和滞后一期的长途光缆线路长度构建工具变量。第二个到第五个工具变量的构建思路是相同的,各地区的信息通信基础设施会影响后期的数字技术发展水平,因此,满足工具变量的相关性要求。同时其历史数据不会直接影响劳动者的心理健康水平,满足工具变量的外生性要求。模型7到模型11分别汇报了以上五个工具变量运用两阶段最小二乘法的估计结果,结果表明数字技术应用水平的回归系数在1%水平上显著为负。这表明数字技术应用水平的提高促进了劳动者的心理健康。

2.替换指标

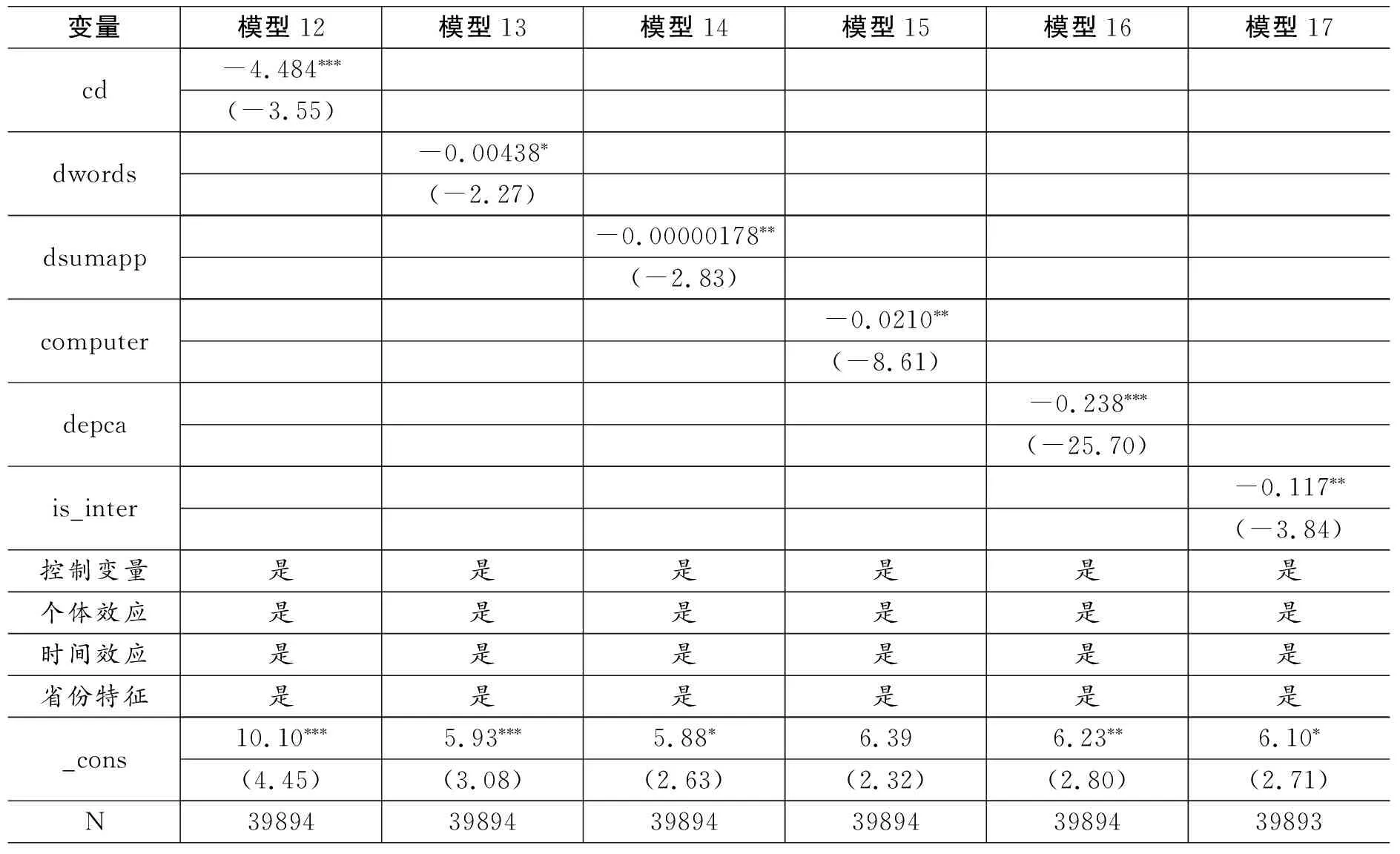

首先,从数字技术与经济活动融合、数字技术相关政策和数字技术相关专利的视角构建了其他度量数字技术的应用水平的指标进行稳健性检验。(1)借鉴傅为忠和刘瑶(51)傅为忠、刘瑶:《产业数字化与制造业高质量发展耦合协调研究——基于长三角区域的实证分析》,《华东经济管理》2021年第12期。与郭晗和全勤慧(52)郭晗、全勤慧:《数字经济与实体经济融合发展:测度评价与实现路径》,《经济纵横》2022年第11期。的做法构建数字技术与经济发展水平耦合度。

(2)

其中,u1和u2分别代表数字技术的水平和经济发展水平,使用上文的数字技术应用水平和各省市自治区的人均生产总值度量。在计算时首先对两个指标进行标准化,然后再按照(2)式进行计算。数字技术与经济发展水平的耦合度高意味着数字技术的应用范围较广、程度较深,因此,这一指标可以作为数字技术应用水平的一个代理变量进行稳健性检验。使用该指标进行稳健性检验的结果如模型12所示,结果表明数字技术与经济发展水平的融合程度对劳动者心理健康有积极的影响,融合程度提高显著降低了劳动者抑郁得分。(2)使用政府工作报告中的数字经济政策的词频作为数字技术应用的代理变量。由于数字技术是数字经济的核心推动力量,数字经济政策的实施必然推动数字技术的开发,随着数字技术开发水平的提高,数字技术的应用会更加深入与广泛,因此,使用数字经济政策词频可以作为数字技术应用的一个代理变量。同时考虑到政策具有一定的滞后期,在进行回归分析时使用政策的两期滞后进行回归分析。借鉴陶长琪和丁煜(53)陶长琪、丁煜:《数字经济政策如何影响制造业企业创新——基于适宜性供给的视角》,《当代财经》2022年第3期。做法统计各年度政府工作报告中数字技术相关的词频,按照基准模型进行回归。结果如模型13所示,结果表明数字技术应用水平提高在10%的显著性水平上降低了劳动者的抑郁得分。(3)使用数字技术相关专利的三阶滞后。借鉴Akcigit 等(54)Akcigit U, Grigsby J, Nicholas T, et al., “Taxation and Innovation in the Twentieth Century”, The Quarterly Journal of Economics,Vol.137,No.1,2022,pp.329-385.做法,使用数字技术专利数量的三期滞后度量数字技术的应用水平。数字技术专利包括5G、工业物联网、人工智能和区块链专利的总量,数据来源于企研数据。按照基准模型进行回归的结果如模型14所示,结果表明数字技术的应用在5%的显著性水平上降低了劳动者的抑郁得分。

其次,使用企业数字化程度度量数字技术的应用水平。借鉴张雪玲和吴恬恬(55)张雪玲、吴恬恬:《中国省域数字经济发展空间分化格局研究》,《调研世界》2019年第10期。做法,使用每百人使用的计算机数量度量数字技术的应用,然后按照基准模型进行回归的结果如模型15所示。结果表明数字技术应用水平的提高显著降低了劳动者的抑郁得分。

再次,使用主成分分析法计算数字技术应用水平,然后根据基准模型进行回归。模型的回归结果如模型16所示,表明数字技术的应用降低了劳动者的抑郁得分。

最后,使用微观层面数字技术的应用度量。借鉴王嫒名等(56)王嫒名、田红宇、覃朝晖:《促进还是抑制:数字技术对农村留守妇女心理健康的影响》,《南方人口》2023年第1期。做法使用劳动者是否使用互联网度量数字技术的应用水平,然后按照基准模型进行回归。回归结果表明与没有使用数字技术的劳动者相比,使用数字技术的劳动者的抑郁得分显著降低0.117分。综上所述,数字技术应用水平促进劳动者心理健康的结论是基本稳健的。

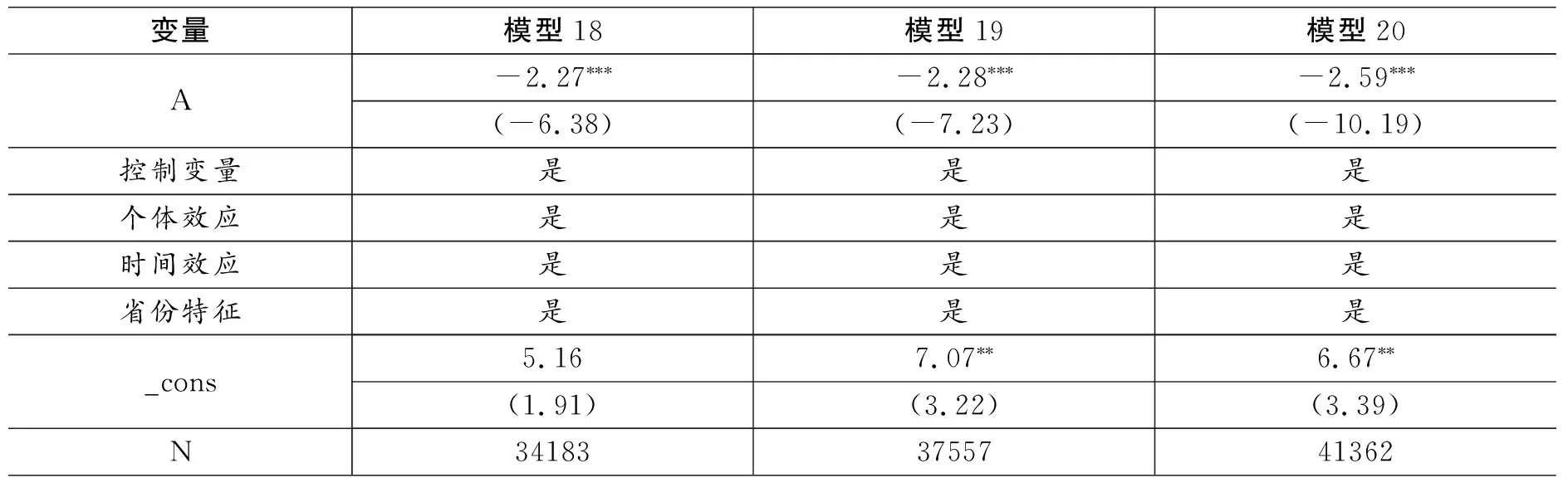

3.更改样本范围

在基准回归中劳动者最大年龄为70岁,此处,将劳动者年龄上限界定为60岁、65岁和不设定年龄的上限,然后在此三个样本范围下按照基准模型进行回归。回归结果分别如表5的模型18、模型19和模型20所示。模型18到模型20的回归结果均显示数字技术应用水平系数显著为负,数字技术应用水平显著降低了劳动者的抑郁得分,促进了劳动者的心理健康。

表5 不同劳动者年龄划分稳健性检验回归结果

(三)异质性检验

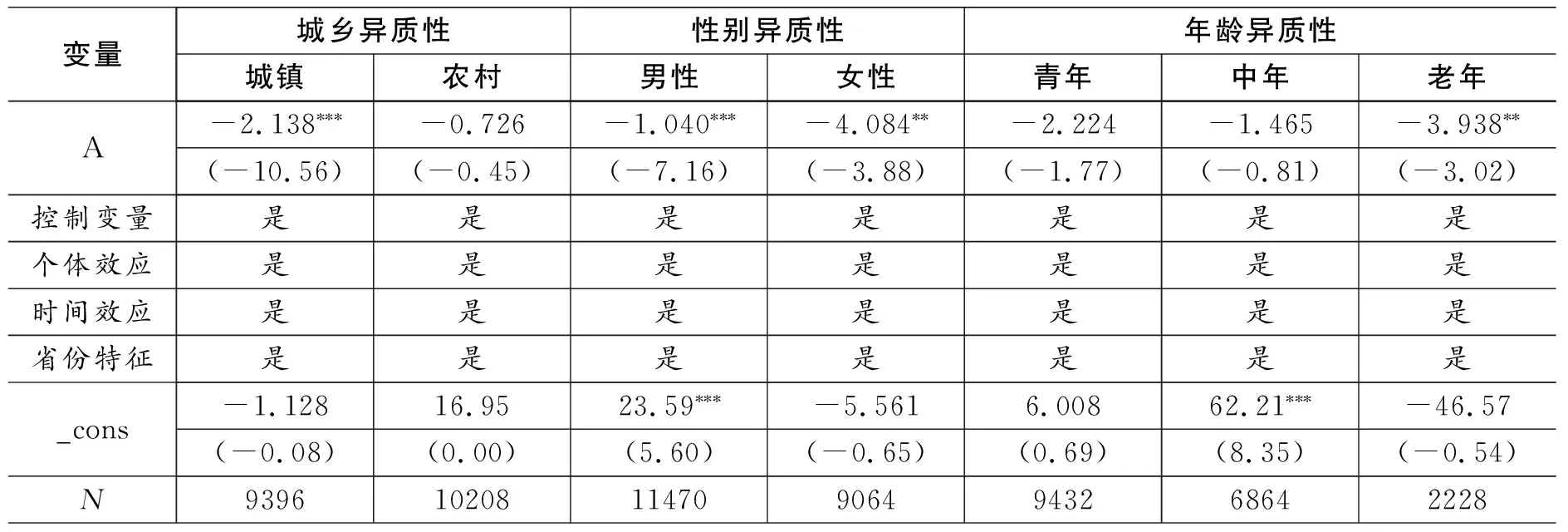

数字技术的发展存在城乡的差异,因此,数字技术对劳动者心理健康的影响可能存在城乡差异。另外,数字技术存在多种样式,其操作的难易程度对不同群体的影响也可能会有所不同。因此,数字技术对不同群体可能会有不同影响。本文首先进行了分城乡的分样本检验。其次,男性和女性劳动者从事的职业和工种以及承担家庭角色方面存在较大差异。这些职业和工种的危险程度也有所不同,以及智能家居对男性和女性家务劳动有不同的影响,因此,数字技术对劳动者心理健康的影响可能存在性别差异。所以,本文根据性别进行了分样本回归。最后,不同年龄的劳动者对数字技术的观念和数字技术的熟练程度可能存在差异,因此,数字技术也可能对不同年龄段的人群产生影响。所以,根据不同年龄的划分进行了分样本回归。

第一,城乡异质性检验。根据中国家庭追踪调查记录的劳动者是农村还是城镇进行分样本检验。表6中“城镇”与“农村”两列分别对应的城镇与农村的分样本回归结果。结果显示数字技术应用水平对城镇劳动者心理健康的影响是显著的。这可能是由于城镇数字技术的应用水平高于农村,使得城镇数字技术应用水平对劳动者心理健康的影响是显著的。第二,性别异质性检验。回归结果表明数字技术应用水平对男性和女性的影响均显著为负,但是,对女性的影响更大。这可能是由于数字技术提升家务劳动效率所导致的。智能家居的使用使得女性从繁多的家庭劳务中抽身出来,缓解了其家务劳动压力与抑郁倾向,促进了其心理健康。第三,年龄异质性检验。根据世界卫生组织对青年(45岁及以下)、中年(46-59岁)和老年(60岁及以上)的划分标准进行分样本回归。回归结果显示数字技术应用水平对老年劳动者心理健康的影响是显著的,对青年和中年劳动者心理健康的影响不显著。这可能由于数字技术的应用与老年劳动者从事的工作有较大互补性进而提高了其工作满意度促进了其心理健康。

表6 异质性检验结果

(四)影响机制分析

根据温忠麟等(57)温忠麟、叶宝娟:《中介效应分析:方法和模型发展》,《心理科学进展》2014年第5期。的方法检验影响机制,在基准回归的基础上估计以下两个方程。

Mijt=β02+β12Ajt+βc2ConVarit+ui+vt+ε1ijt

(3)

mhijt=β03+β13Ajt+βmMijt+βc3ConVarit+ui+vt+ε2ijt

(4)

其中,Mijt是中介变量。ε1ijt和ε2ijt是随机扰动项,计量模型(3)和(4)中其他变量的含义与基准模型相同。如果β12、βm是显著的,说明影响机制是存在的。由于机制分析可能存在内生性问题(58)江艇:《因果推断经验研究中的中介效应与调节效应》,《中国工业经济》2022年第5期。,借鉴薛秋童等学者(59)薛秋童、封思贤:《数字普惠金融、居民消费与经济高质量发展》,《现代经济探讨》2022年第7期。的做法使用数字技术应用水平的一阶滞后作为工具变量进行内生性检验,检验结果如表7所示。

表7中模型21和模型22汇报了工作满意度机制检验的结果,模型23和模型24是内生性检验的结果。以模型23和模型24为例,模型23中数字技术应用水平的回归系数显著为正,这表明数字技术应用水平的提高在10%的显著性水平上提高了工作满意度;模型24中工作满意度的系数显著为负,这表明工作满意度的提高显著降低了劳动者的抑郁得分,促进了劳动者的心理健康。根据以上回归结果,可以认为数字技术的应用显著提高了工作满意度,工作满意度的提高显著降低了自评抑郁的得分。因此,存在数字技术应用通过工作满意度影响劳动者心理健康的机制,假设2得到了验证。模型25和模型26汇报了锻炼次数的机制检验的结果,模型27和模型28是对应的内生性检验的结果。以模型27和28为例,模型27中数字技术应用水平的回归系数为正但在统计上并不显著,模型28中锻炼次数的系数为负并且在统计上不显著,这一结果与理论预期不相符,因此,不存在数字技术应用水平通过锻炼次数影响劳动者心理健康的机制。

(五)进一步探讨:数字技术对劳动者心理健康的非线性影响

本文使用门槛模型识别数字技术应用水平对劳动者心理健康可能存在的非线性影响。由于平衡面板是面板门槛估计的一个前提条件,因此,本文按照截面门槛的方法分别估计了2016年、2018年和2020年的回归结果(见表8)。回归结果均表明显示2016年、2018年和2020年的估计结果表明数字技术应用水平较低时其对劳动者心理健康有负面影响;发展水平较高时其对劳动者的心理健康有显著的正面影响。但是,2016年和2018年的影响在统计上并不是显著的,2020年的回归结果是显著的。这可能是由于2016年和2018年数字技术的应用水平较低导致的。数字技术应用水平较低时对劳动者心理健康有负面影响可能由以下两个效应导致的。其一是水平效应。数字技术应用水平还比较低,其对劳动者心理健康的直接效应和间接效应还不够显著。其二是学习效应。数字技术的操作和应用是一个学习的过程,可能前期存在一定的学习成本进而使得劳动者的心理成本增加导致了其对心理健康有负面影响。数字技术应用水平较高时对劳动者心理健康可能是由于规模效应和成本效应导致的。数字技术应用水平较高时由于规模效应其对劳动者心理健康的直接影响和间接影响显著。成本效应是指由于在数字技术应用水平较高时劳动者操作和应用数字技术更加熟练进而有效地降低了其应用过程中的心理成本,因此,提高了劳动者的心理健康水平。

表8 数字技术对劳动者心理健康的非线性影响结果

六、结论与建议

诸多调查表明劳动者心理健康状况不容乐观,有大量的劳动者面临抑郁和焦虑等心理问题。一方面,党和政府历来高度关注人民身心健康,从2016年中共中央国务院印发《“健康中国2030”实施纲要》开始,陆续发布了多项文件和政策对促进人民身心健康作出了部署和要求。另一方面,数字技术在中国快速发展已经渗透到企业生产和居民生活的各个方面,也应用于精神疾病的预防、测评、诊断和治疗等方面。在此背景下,本文探讨了数字技术应用对劳动者心理健康的影响与作用机制并使用中国家庭追踪调查2016年、2018年和2020年的数据和中国统计年鉴的数据进行了实证检验。本文研究结论如下。第一,数字技术应用对劳动者心理健康有积极影响。固定效应和工具变量估计量的结果均表明数字技术的应用促进了劳动者心理健康。使用更换不同工具变量、替换指标和更改样本范围的方法进行稳健性检验的结果表明该结论是稳健的。第二,数字技术应用对劳动者心理健康的影响存在城乡和年龄的异质性。数字技术的应用显著促进了城镇和老年劳动者的心理健康,对农村、青年和中年劳动者心理健康的影响不显著。第三,工作满意度是数字技术应用影响劳动者心理健康的机制。数字技术的应用提高了劳动者的工作满意度,劳动者工作满意度的提高促进了劳动者的心理健康。不存在数字技术应用通过提高身体锻炼次数影响劳动者心理健康的机制。第四,发现了数字技术应用对劳动者心理健康有门槛效应。由于水平效应和学习效应使得数字技术应用水平较低时对劳动者的心理健康有显著的负面的影响。由于规模效应和成本效应使得数字技术应用水平较高时对劳动者的心理健康具有显著的正向影响。

根据以上结论,本文提出以下政策建议。首先,推动数字技术平稳健康发展。数字技术的发展需要政府、企业和公众的共同参与,其中政府起主导作用。政府首先应当加强数字技术领域的基础研究以强化数字化生态系统的建设,从而为数字技术发展提供更好的环境和条件。政府还应当对技术创新予以支持,有针对性地培养数字技术人才以促进数字技术的开发和应用。在数字技术发展的环境方面,政府应当优化数字技术发展与应用的营商环境、促进行业之间的合作,降低数字化转型的成本,推进数字技术的应用。其次,提高劳动者的工作满意度以有效地促进劳动者的心理健康。由于工作满意度对劳动者的心理健康有显著的影响,因此,企业应当从优化办公环境、提高工作灵活性和提供培训发展的机会促进劳动者的工作满意度。企业应当利用数字技术发展的契机优化劳动者的办公环境,通过数字技术的应用提供弹性工作时间、远程办公等工作方式以增加劳动者的选择空间,缓解劳动者的工作压力。企业还应当鼓励劳动者参加各种培训提高劳动者的知识和技能,以使得劳动者能更好地掌握和运用工作中应用的数字技术,进而提高劳动者的自我效能感从而提高劳动者的心理健康。本文发现了数字技术对劳动者心理健康的影响与作用机制,但是,如果有长期的数据探讨数字技术对劳动者心理健康的长期影响同样有重要意义。本文结论对于制定数字技术发展和心理健康服务的政策具有一定的借鉴意义。