基于2D-STI 评价冠心病介入治疗前后左室心肌功能变化情况

张永娜,冯志瑜,马 丽

(甘肃省妇幼保健院<甘肃省中心医院>超声科 甘肃 兰州 730070)

冠心病是指冠状动脉管腔狭窄或闭塞引发的心肌缺血性心脏病,临床表现为胸闷、典型性心绞痛、胃肠道症状等,有研究分析其可能与肥胖、不良生活习惯、心血管疾病、冠心病家族史等因素有关[1-2]。常规心脏超声作为临床常用检查方式,能根据心肌活动、瓣膜反流等整体评估冠心病,但其分辨率有限,无法直观体现冠状动脉及室壁运动具体情况,可能出现盲区造成漏诊、误诊等,故其诊断评估价值存在一定局限性[3-4]。二维斑点追踪成像(two-dimensional speckle tracking imaging,2D-STI)原理在于对二维超声图像进行追踪,形成追踪斑点运动轨迹,可定量测定心肌组织应变参数,且无角度依赖性,可整体评价局部及整体心肌组织的运动情况,准确度、精准度更高,现已广泛应用于临床心脏功能相关检查[5-6]。本项研究主要探讨基于2D-STI 评价冠心病介入治疗前后左室心肌功能变化情况,旨在为冠心病临床治疗提供可参考意见,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性收集2022 年4 月—2023 年2 月期间于甘肃省妇幼保健院就诊的86 例冠心病患者的临床资料作为观察组,临床诊断符合《稳定性冠心病诊断与治疗指南》[7]。观察组中男52 例,女34 例,年龄48 ~74 岁,均龄(63.72±5.68)岁;病程3 ~10 年,平均(6.34±2.59)年;体质量指数(body mass index,BMI)23 ~30 kg/m2,平均(25.67±1.86)kg/m2;合并症:高血压24 例,糖尿病19 例,高血脂37 例。另收集同时期70名正常人体检资料作为对照组,其中男41例,女29 例,年龄45 ~73 岁,均龄(62.27±5.19)岁。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

纳入标准:①患者基本住院信息、相关检查完整,影像学图像清晰;②入组时冠心病症状趋于平稳,术后无严重并发症;③首次接受经皮冠状动脉介入术。排除标准:①先天性心脏病、严重心、肝、肾等器质性疾病患者;②既往接受心脏搭桥术等其他心脏手术或安置心脏起搏器者;③基本资料缺失、影像学图像模糊不清者。

1.2 方法

仪器选择全数字彩色多普勒超声诊断系统荷兰皇家PHILIPS EPIQ7C,使用该仪器的纯净波单晶体S5-1 探头进行切面扫描,探头频率为(1 ~5)MHz,选取左心室长轴切面、乳头肌、二尖瓣视图、心尖水平左室短轴切面、心尖二腔切面、心尖四腔切面的二维图像。检查过程:患者检查前清除金属物件,呈左侧卧位,解开胸前衣物,暴露第2 ~5 处肋骨区域,连接胸导联心电图,设置存图时长为4 个心动周期,测量并收集常规超声心动图指标并存储动态图像,将动态图像(格式为DICOM)导出,电脑系统内安装飞利浦公司QLAB13 脱机分析软件aCMQ(二维自动心肌运动量化),将DICOM 图像导入软件内,使用aCMQ 进行脱机分析,首先选择感兴趣区,调整宽度直至与心肌厚度相同且完整包含心内外膜,通过斑点逐帧追踪,记录左室心肌在心跳周期的运动轨迹,截取不同切面下应变曲线,于3 个心尖标准切面记录心肌应变指标,取平均数。对照组仅在体检时检查1 次,观察组分别于介入治疗(经皮冠状动脉介入术)前、介入治疗后1、2、3 个月检查。

1.3 观察指标

①超声心动图相关指标:比较对照组与观察组介入治疗前、后1、2、3 个月超声心动图相关指标变化情况,测量指标包括左室收缩末期内径(LVDs)、左室舒张末期内径(LVEDD)、左心室射血分数(LVEF);②2D-STI 整体心肌应变指标:比较两组患者介入治疗前、后1、2、3 个月左心室收缩期峰值整体纵向应变值、整体径向应变值、整体周向应变值差异;③分析介入治疗前、后(3 个月)2D-STI 整体心肌应变指标与LVEF相关性。

1.4 统计学方法

采用SPSS 24.0 统计软件分析数据,符合正态分布的计量资料以均数±标准差(± s)表示,组间比较行独立样本t检验,组内比较行重复测量数据的方差分析;计数资料以频数(n)、百分率(%)表示,采用χ2检验;相关性行Pearson 相关性分析,以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组超声心动图相关指标对比

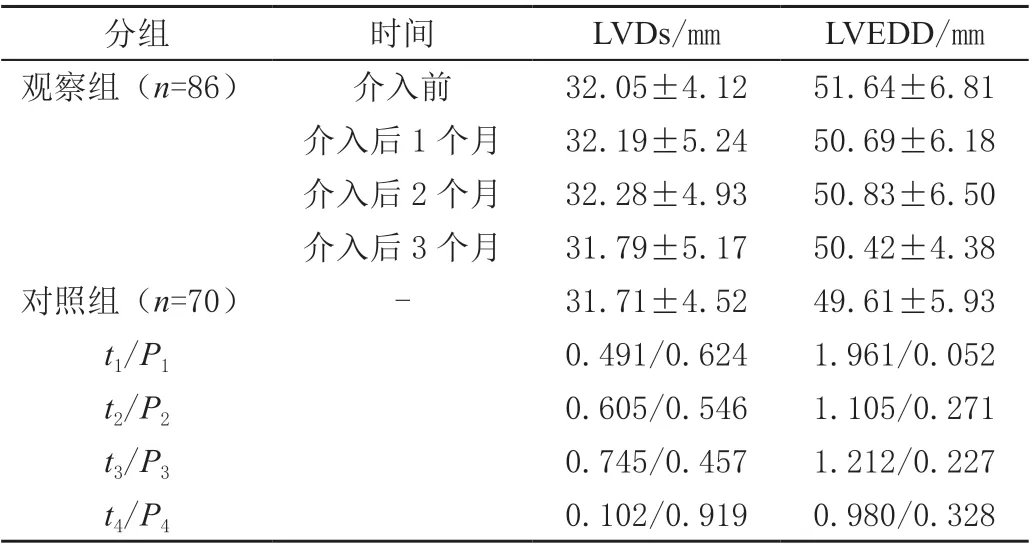

对照组及介入前观察组LVDs、LVEDD 差异均无统计学意义(P>0.05),观察组介入前、后(1、2、3 个月)LVEF 明显低于对照组(P<0.05);观察组介入后1、2、3 个月LVEF 均明显高于介入前且介入后3 个月明显高于介入后1 个月(P<0.05)。见表1。

表1 两组超声心动图相关指标对比(± s)

表1 两组超声心动图相关指标对比(± s)

分组时间LVDs/mmLVEDD/mm观察组(n=86)介入前32.05±4.1251.64±6.81介入后1 个月32.19±5.2450.69±6.18介入后2 个月32.28±4.9350.83±6.50介入后3 个月31.79±5.1750.42±4.38对照组(n=70)-31.71±4.5249.61±5.93 t1/P10.491/0.6241.961/0.052 t2/P20.605/0.5461.105/0.271 t3/P30.745/0.4571.212/0.227 t4/P40.102/0.9190.980/0.328

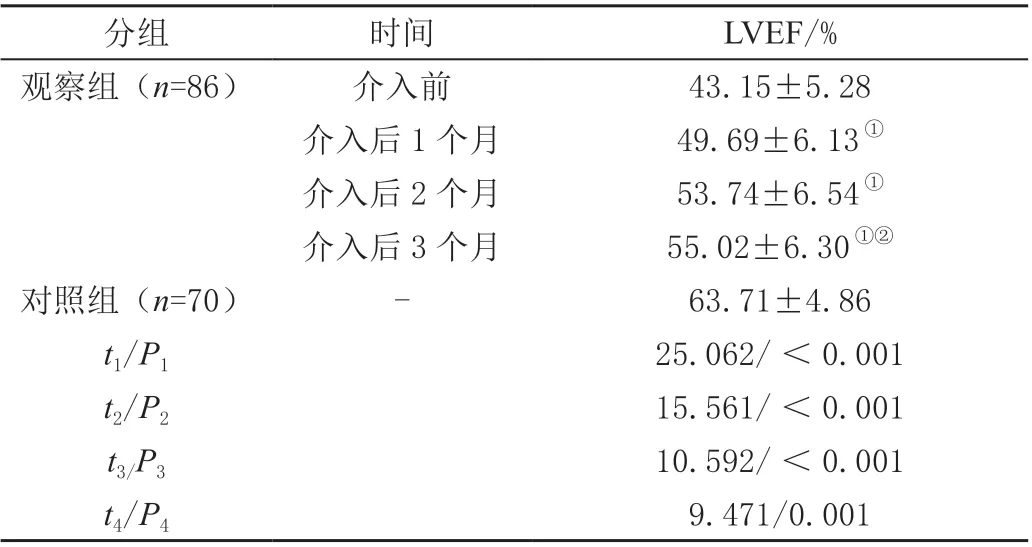

表1(续)

表1 两组超声心动图相关指标对比(± s)

注:t1/P1为观察组介入前与对照组比较;t2/P2为观察组介入后1 个月与对照组比较;t3/P3为观察组介入后2 个月与对照组比较;t4/P4为观察组介入后3 个月与对照组比较;①与同组介入前比较,P<0.05;②与介入后1 个月比较,P<0.05。

分组时间LVEF/%观察组(n=86)介入前43.15±5.28介入后1 个月49.69±6.13①介入后2 个月53.74±6.54①介入后3 个月55.02±6.30①②对照组(n=70)-63.71±4.86 t1/P125.062/<0.001 t2/P215.561/<0.001 t3/P310.592/<0.001 t4/P49.471/0.001

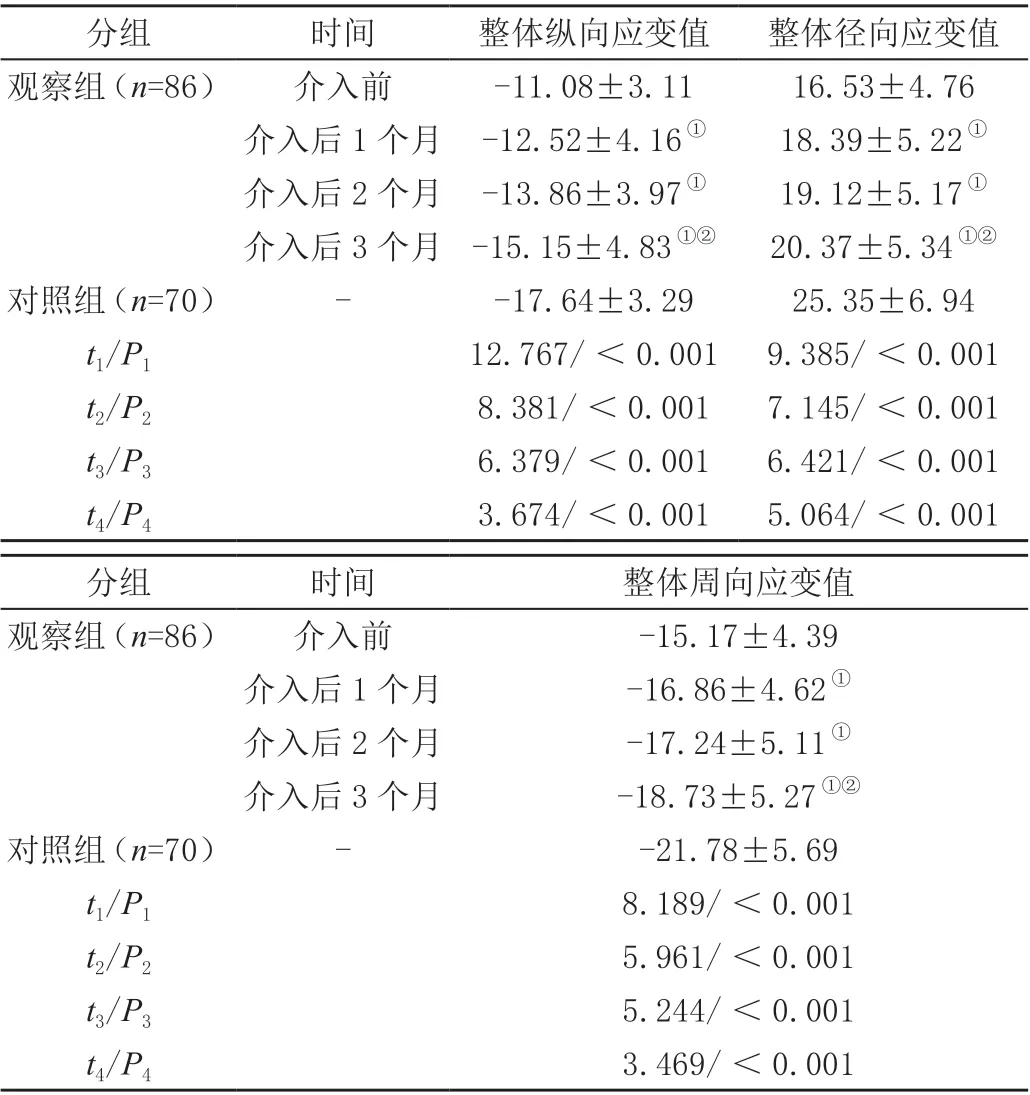

2.2 两组2D-STI 整体心肌应变指标对比

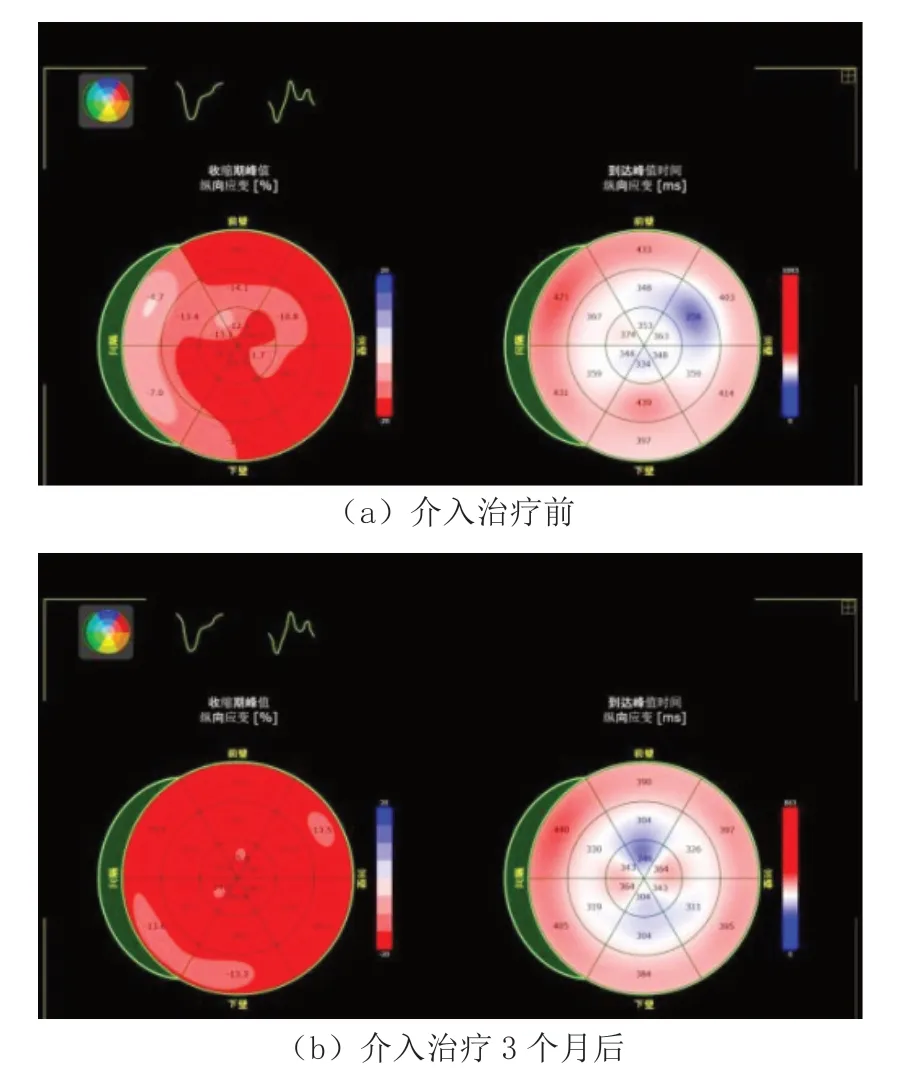

观察组介入前、后(1、2、3 个月)整体纵向应变值、整体周向应变值均明显高于对照组,整体径向应变值明显低于对照组(P<0.05);组内比较,介入后1、2、3 个月整体纵向应变值、整体周向应变值均明显低于介入前且介入后3 个月明显低于介入后1 个月(P<0.05);整体径向应变值明显高于介入前且介入后3 个月明显高于介入后1 个月(P<0.05)。见表2、图1 ~图2。

图1 患者左心室纵向应变牛眼图示例

图2 患者左心室心肌整体纵向应变-时间曲线图示例

表2 两组2D-STI 整体心肌应变指标对比(± s,%)

表2 两组2D-STI 整体心肌应变指标对比(± s,%)

注:t1/P1为观察组介入前与对照组比较;t2/P2为观察组介入后1个月与对照组比较;t3/P3为观察组介入后2 个月与对照组比较;t4/P4为观察组介入后3 个月与对照组比较;①与介入前比较,P<0.05;②与介入后1 个月比较,P<0.05。

分组时间整体纵向应变值整体径向应变值观察组(n=86)介入前-11.08±3.1116.53±4.76介入后1 个月 -12.52±4.16①18.39±5.22①介入后2 个月 -13.86±3.97①19.12±5.17①介入后3 个月 -15.15±4.83①②20.37±5.34①②对照组(n=70)--17.64±3.2925.35±6.94 t1/P112.767/<0.001 9.385/<0.001 t2/P28.381/<0.0017.145/<0.001 t3/P36.379/<0.0016.421/<0.001 t4/P43.674/<0.0015.064/<0.001分组时间整体周向应变值观察组(n=86)介入前-15.17±4.39介入后1 个月-16.86±4.62①介入后2 个月-17.24±5.11①介入后3 个月-18.73±5.27①②对照组(n=70)--21.78±5.69 t1/P18.189/<0.001 t2/P25.961/<0.001 t3/P35.244/<0.001 t4/P43.469/<0.001

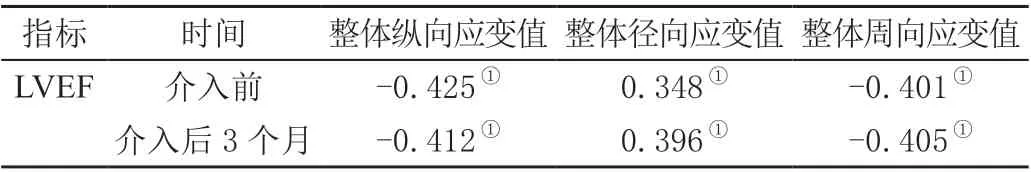

2.3 2D-STI 整体心肌应变指标与LVEF 相关性

观察组介入前、后(3 个月)LVEF 与整体纵向应变值、整体周向应变值指标呈负相关(P<0.05),与整体径向应变值指标呈正相关(P<0.05)。见表3。

表3 2D-STI 整体心肌应变指标与LVEF 相关性(r)

3 讨论

本研究中,两组LVDs、LVEDD 水平一致,但观察组LVEF 水平较对照组低,且经介入治疗后上升,原因在于介入治疗能通过安置心脏导管,改善血流灌注效果,解除冠状动脉闭塞或狭窄症状,缓解心脏负荷,改善心肌供血供氧,增加每搏出血量,故射血分数上升[8]。2D-STI 侧重局部心肌功能,通过斑点追踪成像技术可获取心动周期内真实收缩舒张形变信息,从而评价局部心肌功能,且无角度依赖性,临床证实优势显著[9-10]。本研究观察组2D-STI 下整体心肌应变指标均低于对照组,经介入治疗后,各指标明显回升,提示经介入治疗后,心肌应变能力逐步恢复,提示2D-STI能准确反映冠心病患者室壁运动状况,与程珍[11]研究结果一致。本研究结果中,LVEF 水平与2D-STI 下整体纵向应变值、整体周向应变值指标呈负相关性,而与整体径向应变值指标呈正相关性,且相关系数r值比较,整体纵向应变值>整体周向应变值>整体径向应变值,说明纵向心肌对左室心肌功能影响程度最大,2D-STI 下各检测指标与LVEF 水平之间具有一定关联性。

综上所述,冠心病介入治疗前后2D-STI 各项指标与LVEF 具有一定关联性,可评估左室心肌功能变化。