基于全直径岩心的页岩层理缝流体流动非均衡性实验

朱炬辉,曾晶,耿周梅,李勇明,王腾飞,李德旗,潘勇,王娟

(1.中国石油川庆钻探工程有限公司井下作业公司,成都 610051;2.西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都 610051;3.延安能源服务有限公司,陕西延安 716099;4.中国石油浙江油田公司,杭州 310023)

0 引言

针对非常规油气储集层提出的体积改造技术[1]已在页岩气开发中广泛应用并发挥了巨大作用。胥云等[2]通过总结10 年体积改造的理论研究与现场应用情况,系统阐述了体积改造技术核心理论,认为“缝网”是体积改造追求的裂缝形态,并阐述了水力裂缝与层理面的“穿过、终止、滑移、沟通”等相交形态,人工裂缝能够与层理缝和天然裂缝相互串通,并形成复杂缝网。现场实践数据表明[1-2],水平井段的轨迹在优质储集层中穿越的巷道位置与改造效果密切相关,裂缝在高度方向上的扩展有限,打破了传统压裂理论认为裂缝在高度方向上的扩展难以控制的观点。Stegent 等[3]针对北美水力压裂试验得到的研究成果表明有效支撑缝高仅10 m,说明在体积改造技术应用中,裂缝在高度上的扩展与层理弱面有关。发育的水平层理缝成为阻碍裂缝在高度方向上扩展的主要因素,这使得在体积改造技术的应用中,通常需要严控井眼轨迹确保其在最佳地质“甜点”的水平巷道内,这不仅增大了井眼轨迹控制的难度和成本,也成为制约页岩气获得高产的主要原因之一。针对川渝地区页岩气储集层层理普遍发育的特征,研究层理开启与扩展对指导优化水平井井眼轨迹以及改进体积改造技术工艺方法有重要价值。

层理为岩石中的胶结弱面,在滑溜水体积改造中极易在应力作用下开启、产生剪切滑移并形成层理缝。通过现场实践发现层理对压裂缝网的横向扩展以及体积压裂效果具有重要影响。曾联波等[4]分析了层理缝的发育机制与产状特征,论述了页岩层理缝与顺层剪切裂缝的区别。周彤等[5]开展了层理发育页岩气储集层压裂裂缝扩展模拟,确定了不同应力遮挡条件下的裂缝高度扩展程度,量化了层理与应力差对裂缝扩展的影响。朱维耀等[6]研究了层理缝对页岩渗透率的影响及表征方法,建立了考虑层理缝影响的渗透率模型。

页岩储集层层理缝渗透能力评价方法直接影响压裂设计参数的针对性和压后产能预测的准确性[7]。目前,传统压裂中常用的二维或三维模型计算分析结果可以判定主裂缝的导流能力,但无法准确描述层理缝的导流能力以及对储集层流体流动的影响[8]。目前普遍采用标准尺寸岩心或岩板进行室内导流能力评价[9-10]。为使页岩岩心层理缝的测试更加接近储集层真实情况,特别是表征层理缝内径向流动的非均衡状态,需要采用更大尺度的岩心开展流动模拟实验。开展全直径岩心实验可从根本上了解页岩储集层层理缝对压裂及天然气流动的影响,进而优化压裂改造施工参数,优化生产制度[11-12]。与平整裂缝面不同的是,天然层理裂缝面的粗糙度是随机的,不同样品差异很大,难以根据裂缝粗糙度的绝对值获得非均质性对流体流动的影响规律。因此,本文采用全直径页岩岩心开展实验,通过研究粗糙缝面的径向导流能力随着注入流量、闭合压力等参数的变化率来分析裂缝非均质性对流体流动的影响。

1 实验设计

1.1 实验装置与岩样制备

实验装置主要包含5 个单元:①流量控制单元。主要包括流体注入旋塞阀、注入压力计和注入流量计,提供实验所需的流量。②轴向压力和围压控制单元。通过恒速恒压泵给岩心夹持器提供轴向压力,最高可达70 MPa;通过恒速恒压泵向岩心夹持器施加围压,最高可达40 MPa。③岩心夹持器。为改进的API(美国石油学会)导流室夹持器,耐压70 MPa,适用于直径为105 mm、长度为50~100 mm 的全直径岩心,有4 个流出接口,分别通过金属管线与4 个流出旋塞阀、气体流量计、压力计相连,实验中出口不控制流量,出口即为大气压。④流量测试单元,通过夹持器出口端的流量计监测和记录气体流量。⑤数据采集单元。为1 台含实验数据监测及处理软件的计算机,采集、储存各个流量计的流量及压力计的压力,并显示不同轴向应力及围压条件下流体压力与时间关系图、流体流量与时间关系图,显示轴向应力与流体流量的关系图、围压与流体流量的关系图。

岩心取自昭通页岩气示范区A、B 两口页岩气井志留系龙马溪组页岩气储集层,岩心保留原始的天然层理缝且未破坏。测井解释表明,A 井储集层取心段有效孔隙度平均为3.8%,硅质矿物含量较高(大于50%),黏土矿物含量较低(小于18%),碳酸盐含量23%~29%,脆性指数平均为65%,弹性模量35~41 GPa,泊松比0.16~0.20,最小水平主应力44.0~49.4 MPa,水平两向应力差10.5~13.3 MPa。B 井储集层取心段有效孔隙度为1.0%~4.3%,黏土矿物含量比A 井高,为19.7%~29.0%,石英含量为19.3%~55.2%,脆性指数较高,平均为71.8%,弹性模量平均为25 GPa,泊松比0.17~0.19,最小水平主应力26.1~32.0 MPa,水平两向应力差11.5~13.7 MPa。本文实验从A 井、B 井获取岩心样品5 个,样品岩石力学参数如表1所示。

表1 全直径页岩岩心样本岩石力学参数表

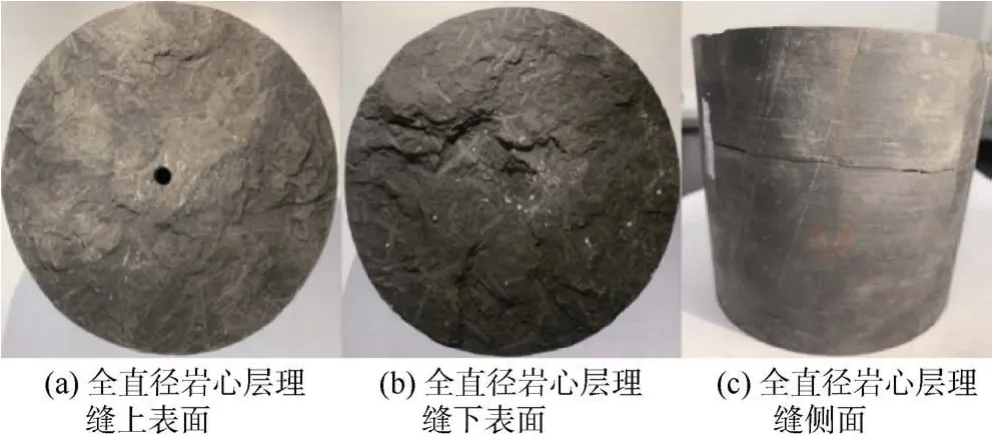

层理缝将岩心分隔为上下两块,保留破裂状态下的粗糙度,在裂缝面上部岩心中央位置钻1 个直径5 mm的圆孔,实验时作为流动介质到裂缝的流动通道,如图2 所示。岩心上下部端面磨平,实验中放置于岩心夹持器内并用上下胶筒密封,仅上端面注入孔道处与注入管线连接。

1.2 实验步骤

1.2.1 裂缝内表面遇水前后粗糙度及径向导流能力变化分析实验

①采用激光扫描仪对岩心3、岩心5 进行裂缝内面扫描。

②将岩心放入夹持器,裂缝面原位对齐,形成未支撑张性缝,用氮气气测原位张性裂缝的导流能力。轴向压力(即闭合压力)以5 MPa 为压力等级进行加压,分别为5,10,15,20,25,30,35 MPa,待每个闭合压力下的气体流量稳定后,记录气体流量。根据记录的流量计算不同闭合压力下径向导流能力。

③将岩心在清水中浸泡12 h 后,将岩心再次放入夹持器,重复步骤②。

④实验完成后,取出岩心,再次扫描裂缝面。

1.2.2 径向流动能力非均衡性实验

①采用激光扫描仪对岩心1、岩心2 和岩心4 进行裂缝内面扫描。

②将岩心1、岩心2 和岩心4 在清水中浸泡12 h,然后用氮气把液体驱替干净(2 h 以上),保证为气体单相流。

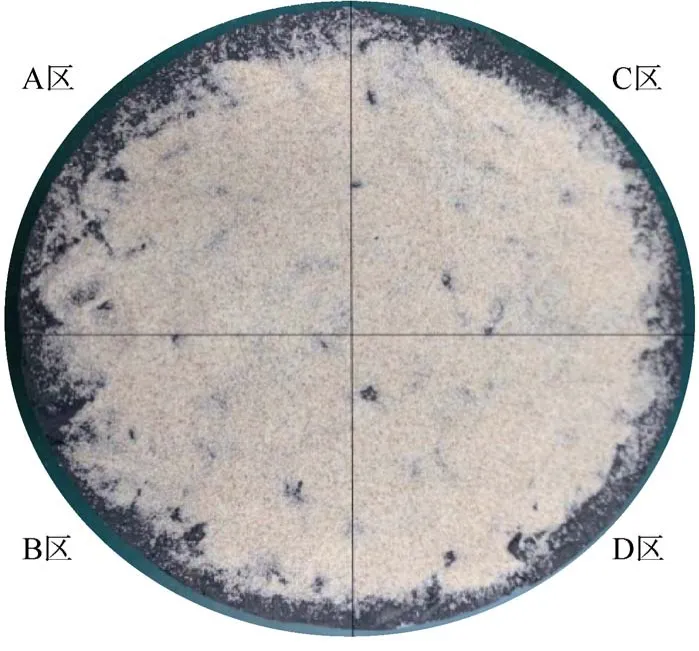

③将岩心放入夹持器,裂缝面原位对齐,形成未支撑张性缝,进行径向流动能力实验。如图3 所示,将岩心裂缝面以流量计为弧面中心位置分为4 个90°扇形区,记为A、B、C、D 区,分别代表4 个径向方位。注入通道为岩心中部预留孔道,分别通过4 个方向流出,氮气气测4 个径向方位出口流量。对比传统导流能力实验,本文实验考虑层理缝内非均质条件下的流动,实验中保持原始地层方位垂直放置岩心,中部钻孔作为通道,模拟井眼向地层注入流体。

④入口压力设置为0.1~0.2 MPa,考虑到压力加载过程中全直径岩心的完整性,通过恒速恒压泵施加围压20 MPa,轴向压力(即闭合压力)以5 MPa 为压力等级进行加压,分别为5,10,15,20,25,30,35 MPa,待每个闭合压力下的气体流量稳定后,记录气体流量。根据记录的流量计算不同闭合压力下4 个方位的径向导流能力。

⑤在其余实验参数不变的条件下,选取岩心4 在完成实验步骤后,在层理缝内均匀铺置粒径150 μm(100 目)粉砂6.2 g。然后,重复步骤③、④进行实验,实验中轴向压力为5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 MPa。

⑥实验完成后,取出所有岩心,扫描未铺置支撑剂实验后的裂缝面,并计算裂缝表面粗糙度。

1.3 参数计算方法

参照径向达西公式[13]并进行修正,得到全直径岩心层理缝径向导流能力计算公式:

为了更直观地分析岩心裂缝非均质性,消除不同岩心之间本身导流能力差异的影响,定义4 个方向的流动能力均差百分比来衡量每个方向的流动能力:在注入压力和4 个方向出口压力相同的条件下,裂缝每个扇形区导流能力和4 个扇形区导流能力平均值之差与总导流能力的比值。流动能力均差百分比为0,代表该区域流动能力等于平均值,大于或小于0 则分别代表该区域流动能力高于或低于平均值。流动能力均差百分比可通过下式进行计算:

JRC(Joint Roughness Coefficient,节理粗糙度系数)为巴顿提出的岩体裂隙面强度经验公式中的参数之一[14]。巴顿给出10 条标准曲线,根据岩体裂隙面粗糙程度的不同,由最光滑到最粗糙,JRC值为0~20。通过对上述10 条标准曲线的测量计算可得到JRC与节理表面轮廓线一次导数均方根(Z)的关系式[15-16],如(3)式所示。Z可根据粗糙度扫描图像采用(4)式计算。

2 实验结果及讨论

2.1 裂缝内表面遇水前后粗糙度变化

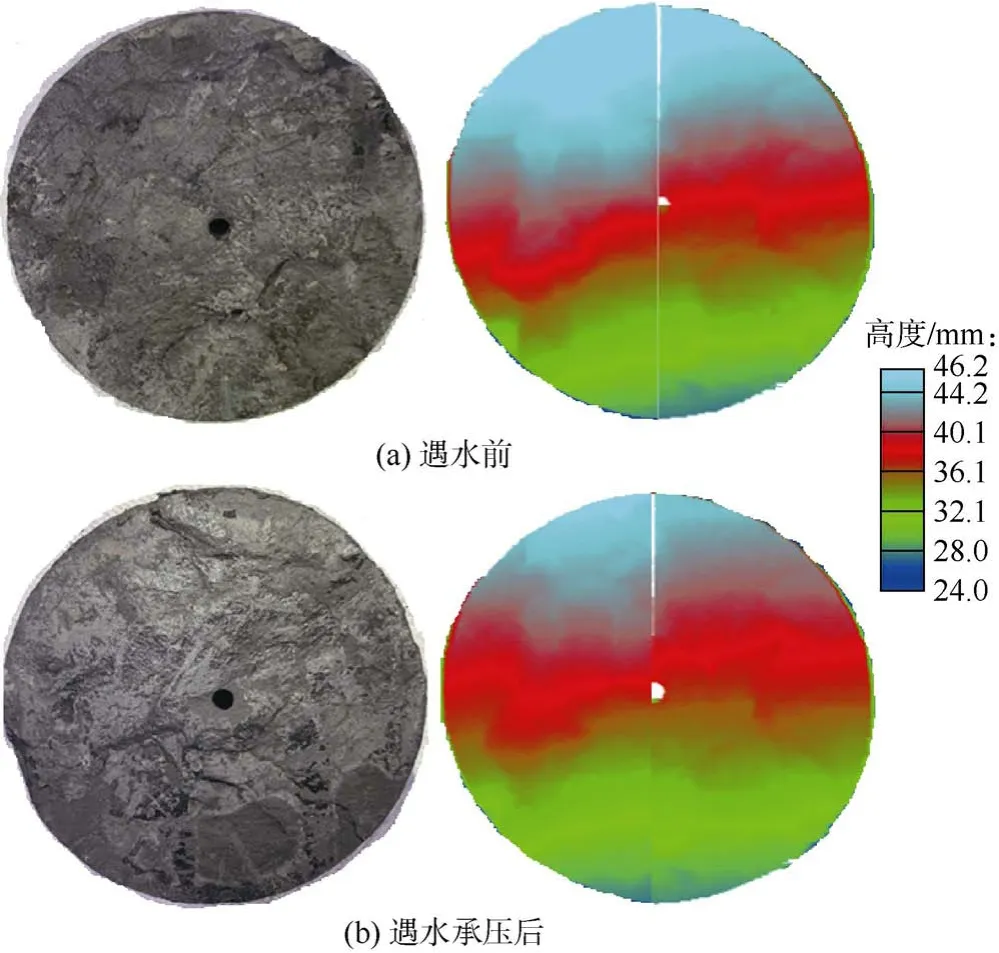

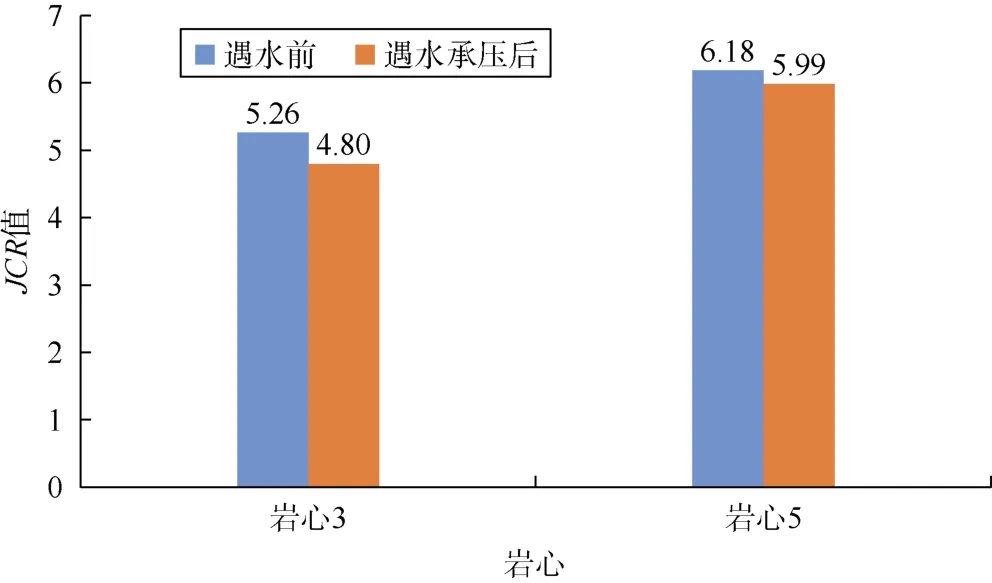

采用岩心3 和岩心5 分析裂缝内表面遇水前后粗糙度变化,两个岩心遇水前和遇水12 h 承压30 MPa后的裂缝表面形态及激光扫描结果如图4、图5 所示。遇水前,岩心3 裂缝表面为单一通道形态,岩心5 裂缝表面呈现多点分散型形态。遇水承压后,肉眼观察到岩心裂缝面局部分层、脱落,根据扫描结果,裂缝面粗糙度发生明显变化。计算岩心样品裂缝面JRC值(见图6),可以看出,遇水承压后,JRC值降低,岩心裂缝面粗糙度减小。

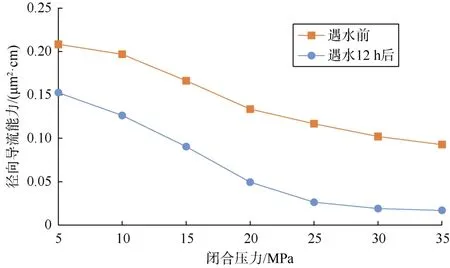

分析遇水前后相同参数下岩心3 和岩心5 裂缝径向导流能力变化,结果如图7、图8 所示。岩心3、岩心5 遇水前后的径向导流能力均差异较大,这与前文阐述的不同样品的裂缝内表面粗糙度差异有关。遇水后,随着闭合压力的增加,岩心样品导流能力明显降低,当闭合压力从5 MPa 增加到35 MPa 时,岩心3径向导流能力下降89%,岩心5 径向导流能力下降56%,这可能与裂缝表面遇水后黏土矿物膨胀、部分胶结物脱落有关。

2.2 裂缝径向流动非均衡性

对岩心1、2、4 开展径向流动能力非均衡性实验,并利用(2)式对4 个径向方位的流动能力均差百分比进行计算,分析径向流动非均衡性,岩心样品岩石力学参数如表1 所示。3 个岩心遇水后的裂缝面形态和激光扫描结果如图9、10、11 所示。

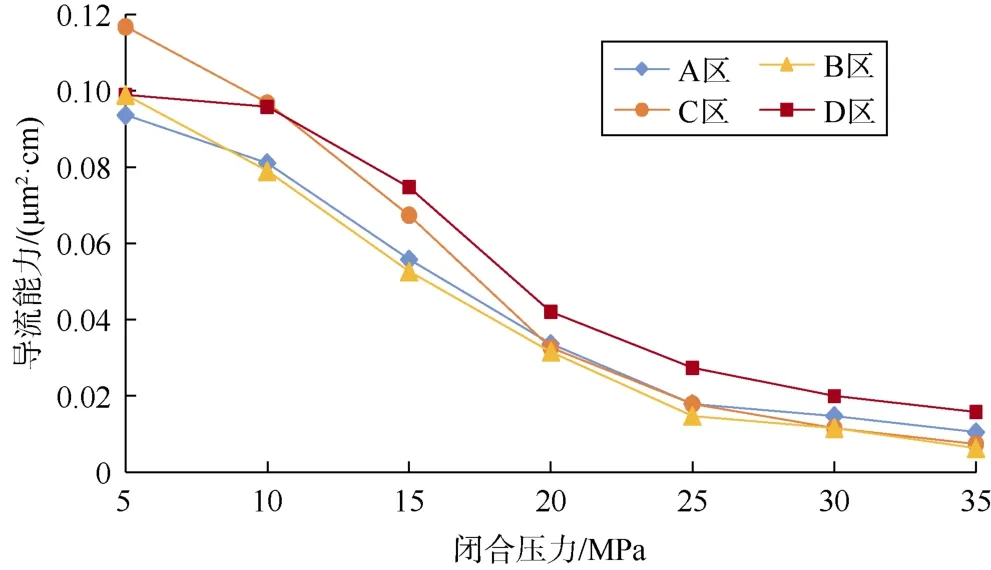

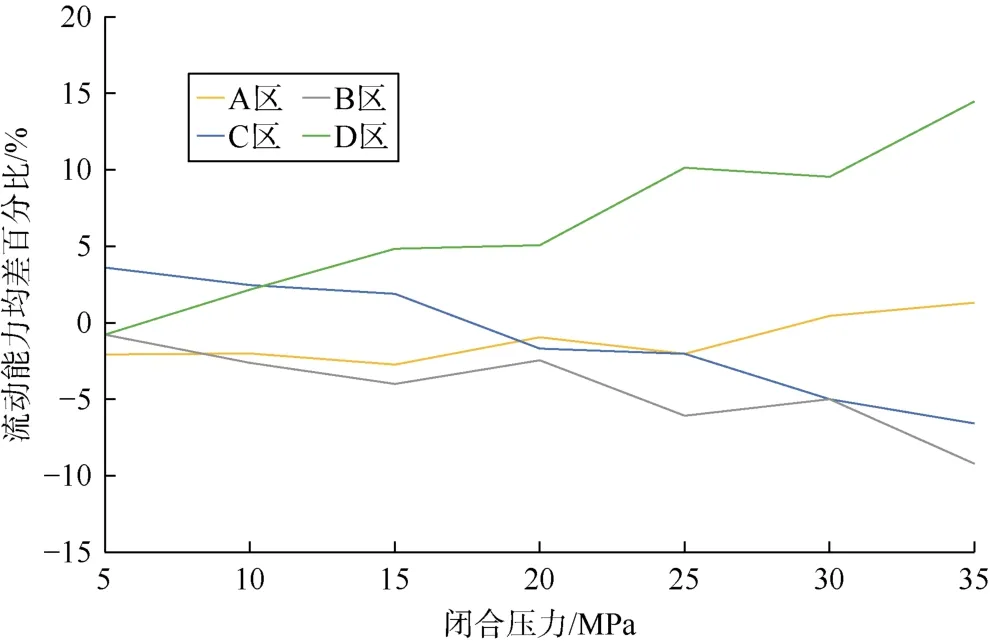

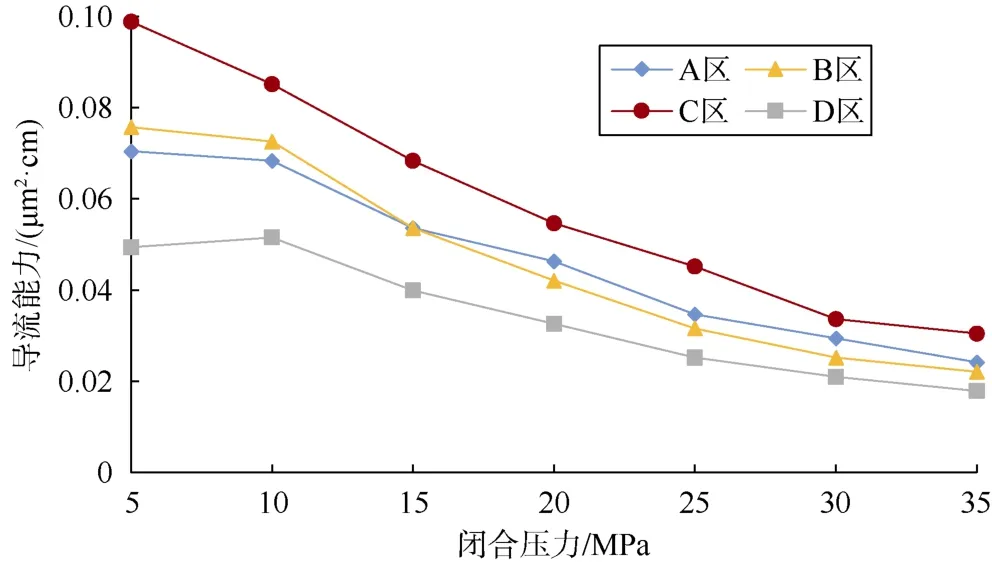

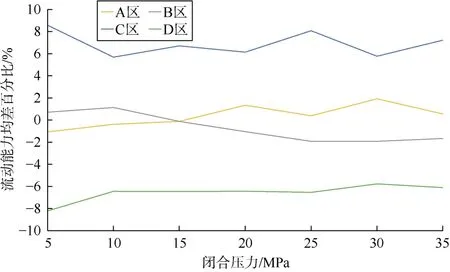

如图12 所示,岩心裂缝面4 个方位导流能力随着闭合压力增加而降低。如图13 所示,随着闭合压力的增加,岩心裂缝面4 个方位的流动能力出现较大差异。闭合压力为5 MPa 时,4 个方位的流动能力均差百分比均不超过5%;闭合压力为35 MPa 时,流动能力均差百分比最高达到14.9%(D 区)。可见,随着闭合压力的增加,裂缝流动非均衡性增大。

图2 全直径岩心样品实物照片

图3 模拟岩心径向流动装置示意图

图4 岩心3 遇水前和遇水承压后裂缝面形态及激光扫描结果

图5 岩心5 遇水前和遇水承压后的裂缝面形态及激光扫描结果

图6 岩心遇水承压前后粗糙度变化

图7 岩心3 遇水前后径向导流能力变化

图8 岩心5 遇水前后径向导流能力变化

图9 岩心1 遇水后裂缝面形态(a)及激光扫描结果(b)

图10 岩心2 遇水后裂缝面形态(a)及激光扫描结果(b)

图11 岩心4 遇水后裂缝面形态(a)及激光扫描结果(b)

图12 岩心1 裂缝面4 个方位的导流能力

图13 岩心1 裂缝面4 个方位的流动能力均差百分比

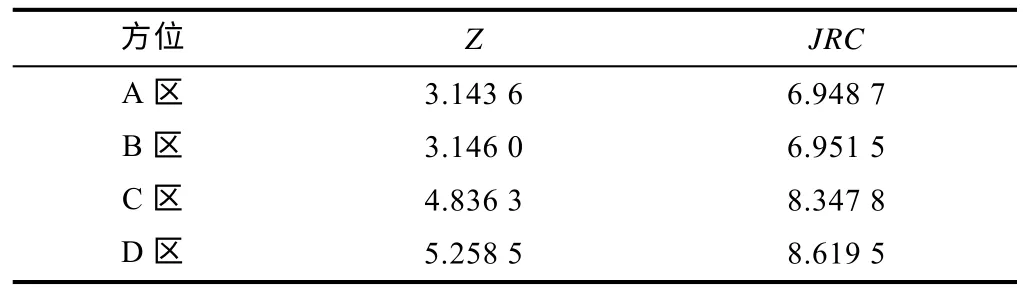

若层理缝完全均质,在压差相同、流量相同的情况下,理论上岩心4 个方位缝内流动能力没有差异,而实验中4 个方位的流动能力出现了差异。因此,需进一步分析岩心裂缝面4 个方位的表面粗糙度与流动能力非均质性的关系。实验后对岩心1 裂缝面激光扫描图像进行分区(见图9b),提取像素计算4 个区域(方位)的JRC值(见表2),D 区的JRC值最大(8.62),粗糙度最高,C 区次之。如图13 所示,闭合压力由5 MPa 增加至35 MPa 时,D 区流动能力均差百分比由-1%变化至14.9%,变化幅度为15.9 个百分点,C 区由4%变化至-7%,变化幅度为11.0 个百分点,B区由-0.6%变化至-9.2%,变化幅度为8.6 个百分点,A区流动能力均差百分比及其变化量均较小。可见粗糙度越大的区域,流动能力偏离平均值越远且流动能力变化量越大,对闭合压力的敏感度也越大。

表2 岩心1 裂缝面4 个方位JRC 值计算结果

图14、图15 是岩心2 流动能力非均衡性实验结果,由于闭合压力35 MPa 下岩心缝面压碎,无有效实验数据。岩心2 反映出与岩心1 类似的变化趋势,即随着闭合压力的增加,裂缝流动非均衡性增大。

图14 岩心2 裂缝面4 个方位的导流能力

图15 岩心2 裂缝面4 个方位的流动能力均差百分比

对岩心2 裂缝面激光扫描结果进行分区(见图10b),提取像素计算4 个区域(方位)的JRC值(见表3)。A 区的流动能力均差百分比随着闭合压力的变化最大,从5 MPa 的-5.1%变化至10 MPa 的2.1%,变化幅度为7.2 个百分点,再由10 MPa 的2.1%变化至30 MPa 的-15.0%,变化幅度为17.1 个百分点。同时,A 区的JRC值为10.9,在4 个方位中最高,进一步印证了岩心裂缝非均质性直接影响不同闭合压力下岩心裂缝面流动能力的非均衡性。

表3 岩心2 裂缝面4 个方位JRC 值计算结果

图16、图17 是取心深度最小的B 井岩心4 的流动能力实验结果。岩心4 的取心深度仅1 620 m,与岩心1、岩心2 相差600~1 000 m,且弹性模量相对较低(25 GPa),黏土矿物含量相对较高(27%),脆性指数较高(71.8%)。与岩心1、岩心2 相比,总体上岩心4裂缝面4 个方位流动能力非均衡性变化幅度相对较小,随着闭合压力增大,其变化趋势不明显。如图17 所示,C 区、D 区的流动能力均差百分比绝对值较大,不同闭合压力下平均在6%以上。根据图11b 的岩心4 裂缝面激光扫描图像计算4 个方位的JRC值,如表4 所示,裂缝面4 个区域粗糙度较平均,D 区JRC值最大,粗糙度相对更大。

表4 岩心4 裂缝面4 个方位JRC 值计算结果

图16 岩心4 裂缝面4 个方位的导流能力

图17 岩心4 裂缝面4 个方位的流动能力均差百分比

2.3 支撑剂对径向流动非均衡性的影响

为分析层理缝内支撑剂铺置对径向流动能力非均衡性的影响,对随着闭合压力变化流动能力均差百分比变化趋势不明显的岩心4 进行了铺置支撑剂后4 个径向方位的流动能力测试。岩心4 铺置支撑剂后的裂缝面如图18 所示。

图18 岩心4 铺置支撑剂后裂缝面

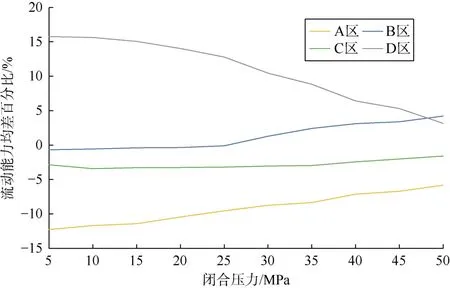

图19 是岩心4 铺置支撑剂后裂缝面4 个方向的导流能力,图20 是径向流动能力测试实验计算结果。为进一步对比分析铺置支撑剂后对缝内流动能力的影响,在计算流动能力均差百分比来衡量流动能力非均衡性基础上,分析4 个方位流动能力均差百分比最大值和最小值之间的差距。如图20 所示,铺置支撑剂后,岩心4 个方位流动能力均差百分比均逐渐趋近于平均值,且流动能力均差百分比最大、最小值之差随闭合压力增加而降低,5 MPa 下,4 个方位的流动能力均差百分比最小为-12.3%,最大为15.9%,最大、最小值相差28.2 个百分点;35 MPa 下,流动能力均差百分比最小为-8.3%,最大为8.9%,最大、最小值相差16.3个百分点。随着闭合压力增加,裂缝面粗糙度对流动能力均差百分比的影响明显减弱,当闭合压力增加到45 MPa 时,最大、最小值之差减小到12.0 个百分点。铺置支撑剂后,在闭合压力小于45 MPa 的条件下,受到裂缝表面粗糙度、支撑剂铺置非均匀性和低闭合压力下支撑剂失稳运移的叠加影响,流动能力非均衡性相对于未铺置支撑剂条件下更大。随着闭合压力增加,支撑剂压实,逐步消除了粗糙面自支撑和支撑剂非均匀铺置引起的叠加效应,变成以支撑剂为主的支撑方式,4 个区域流动能力均差百分比随闭合压力增加趋于一致。当闭合压力大于45 MPa 时,铺置支撑剂后,流动能力均差百分比最大、最小值之差小于未铺置支撑剂时,且随着闭合压力增加,流动能力非均衡性变化的趋势更加平缓。高闭合压力(大于45 MPa)下,铺置支撑剂后将减弱岩心层理缝内径向流动的非均衡性。

图19 铺置支撑剂后岩心4 裂缝面4 个方位的导流能力

图20 铺置支撑剂后岩心4 裂缝面4 个方位流动能力均差百分比

2.4 讨论

实验研究表明,层理面的表面形态影响其导流能力。实验岩心遇水前,在闭合压力为5 MPa 时,岩心3 的层理面为单一通道形态,使得裂缝闭合时有良好的支撑与流动性,导流能力为0.208 μm2·cm;岩心5 的层理面呈散点分布特征,流动具有分散性,所以在相同闭合压力下导流能力较低,仅为0.062 μm2·cm。这符合单一裂缝导流能力高的特征。对比闭合压力加载到35 MPa 时两块岩心的导流能力保持率,岩心3 为44.50%,岩心5 为50.85%,说明层理裂缝面为分散型支撑时具有更高的导流能力保持率。

水化作用对导流能力的影响明显。岩心3、岩心5浸泡12 h 后在闭合压力5 MPa 下的导流能力分别0.153 μm2·cm 和0.026 μm2·cm,较浸泡前分别下降26.4%和 58.1%,35 MPa 时导流能力分别为 0.017 μm2·cm 和0.012 μm2·cm,较浸泡前分别下降81.8%和63.0%。

全直径岩心层理缝铺置支撑剂后,随着闭合压力从5 MPa 增加至50 MPa,流动能力均差百分比最大、最小值之差显著下降。随着闭合压力增加,支撑剂压实,逐步消除了粗糙面自支撑和支撑剂非均匀铺置引起的叠加效应,变成以支撑剂为主的支撑方式,4 个区域流动能力均差百分比随闭合压力增加趋于一致。

实验采用了4 通道出口流动测试技术,这是研究复杂缝网多方向渗流的一种有益探索,采用该方法得到了单一通道支撑层理缝与分散型多点支撑层理缝对导流能力的不同保持率,初步验证了层理缝面内粗糙度分布对径向流动非均衡性的影响规律。在铺置支撑剂的实验中,得到4 个方向流动能力逐渐趋同的重要认识。在后续实验和压裂现场应用中,可进一步探索采用小粒径(212/109 μm(70/140 目))甚至更小粒径(小于75 μm(200 目))的微细支撑剂对层理缝进行支撑,进一步验证这一认识是否具有普适性。

层理缝内流动非均衡性随闭合压力的变化规律及其影响因素对页岩体积压裂改造十分重要。对于岩心1、2,均发现层理缝内流动非均衡性随闭合压力增大而增强。岩心1、岩心2 取心深度较岩心4 更深,弹性模量相对较高,且裂缝面分区后的4 个区域粗糙度差异较大,其流动能力实验结果显示这一规律更明显。未支撑裂缝内表面粗糙度越大的区域,流动能力均差百分比对闭合压力的敏感度越大。而岩心4 对裂缝面分区后4 个区域的粗糙度较为平均,其规律不明显。下步可增加不同取心深度、不同力学参数的岩心进一步验证流动非均衡性随闭合压力的变化规律。

不加载支撑剂条件下本文实验样品承压超过35 MPa 时均会被压碎,铺置支撑剂时样品加载到50 MPa仍未被压碎。未铺置支撑剂时在较高闭合压力下会发生局部应力加载(点接触或小区域面接触),导致岩心承压能力下降,而铺置了支撑剂的样品由于在加载闭合压力过程中会出现支撑剂的流动,降低了表面粗糙度的非均质性,从而提高了样品的承压能力。如果需要进一步研究中深层页岩气的闭合压力条件(现场应用中主裂缝普遍闭合压力超过50 MPa),则需要提高未铺置支撑剂条件下的闭合压力,这将是继续开展全直径岩心层理缝流动实验研究的重要课题,其研究成果将对认识深层页岩气储集层层理缝的作用有重要指导意义。

3 结论

未支撑的张性层理缝随闭合压力增大,导流能力急剧下降,且不同岩心样品的导流能力差异较大。遇水承压后,不同岩心之间的导流能力差异变小。在页岩储集层压裂过程中,裂缝表面与压裂液接触,会出现导流能力减弱的现象。

层理缝内流动非均衡性会随闭合压力增大而增强,取心深度越深、弹性模量越高的岩心这一规律越明显。未支撑裂缝内表面粗糙度越大,非均质性越强,流动能力非均衡性对闭合压力的敏感度越大。

铺置支撑剂后,层理缝内4 个方向流动非均衡性随闭合压力增加而逐渐缓解,粗糙度、高闭合压力(大于45 MPa)对流动能力的影响明显减弱。在压裂过程中,对于闭合压力越高的储集层,支撑剂对层理缝的支撑越有利于减小层理缝非均质性的影响。

符号注释:

i——流体出口编号;j——测点编号;JRC——节理粗糙度系数;Li——第i个流体出口所在扇形区的导流能力,m2·m;ΔLi——第i个流体出口所在扇形区的流动能力均差百分比,%;N——测点数目;pin——流体注入压力,Pa;pout,i——第i个流体出口压力,Pa;Qi——第i个流体出口流量,m3/s;r1——岩心半径,mm;r2——加工孔眼半径,mm;ΔS——测点间距,m;Z——节理表面轮廓线一次导数均方根,无因次;Zj——第j个测点高度,m;μ——流体黏度,Pa·s。