2022 年度全球油气开发现状、形势及启示

王作乾,范喆,陈希,范子菲,韦青,王曦,岳雯婷,刘保磊,吴雨佳

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中国地质大学(北京),北京 100083;3.长江大学,武汉 430100)

0 引言

自1993 年以来,中国石油公司积极践行“走出去”战略,与全球多数油气资源大国保持着紧密合作,有力保障了国家能源安全和经济繁荣,中国巨大的油气能源需求也促进了全球油气行业的稳健发展[1-2]。始于2020 年的新冠疫情令全球经济面临巨大困难,给油气行业带来巨大打击。随着经济恢复和需求回升,油气勘探开发再度活跃,但乌克兰危机的爆发为未来油气行业发展再添变数。在当今世界变乱交织,百年变局加速演进的背景下,中国石油公司更应坚持发挥能源支柱作用,开展高质量的国际油气合作,支撑国家“一带一路”倡议走深走实。首先,尽管新能源发展势头迅猛,但随着“双碳”目标的逐步达成,未来陆上常规油气产量仍将牢牢占据主体地位。非常规油气中页岩油气产量的爆发式增长帮助美国实现能源独立,坚持探索中国页岩油气高效开发的有效途径对降低油气对外依存度、保障国家能源安全意义重大。其次,凭借“高产低碳”的特殊优势,深水、超深水领域已成为业内热点[3-4]。中国石油企业起步晚,如何制定战略规划推动中国石油公司迈向深水油气领域值得思考。第三,近30 年中国石油企业深耕“一带一路”沿线油气合作,受陆上常规油气田开发中后期递减加大和现有合同相继到期的叠加影响,若没有新项目持续补充,“一带一路”油气合作将呈萎缩趋势[5]。因此,推动老项目实施开发调整先导试验,提高油气采收率是一个重要方向。本文以全球化、国际化的研究视角,分析了2022 年全球油气开发现状与特征,总结了全球油气开发新形势及发展新趋势,提出了开展境外油气合作的启示和建议,以期为中国石油公司及民营企业开展国际油气合作提供借鉴。

1 全球油气开发现状与特征

2022 年,全球新冠肺炎疫情逐渐进入尾声。经济全面复苏预期叠加乌克兰危机,令国际油价一度冲至139 美元/bbl(1 bbl=0.159 m3)的高点[6-7],刺激主要产油国相继增产,全球油气供需失衡态势彻底改善。上游勘探开发活动逐渐活跃,其中深海水域投资成为重要增长极,低经济性仍是影响油气田建产的重要因素。

1.1 油气田分布广泛,上游生产活动持续恢复

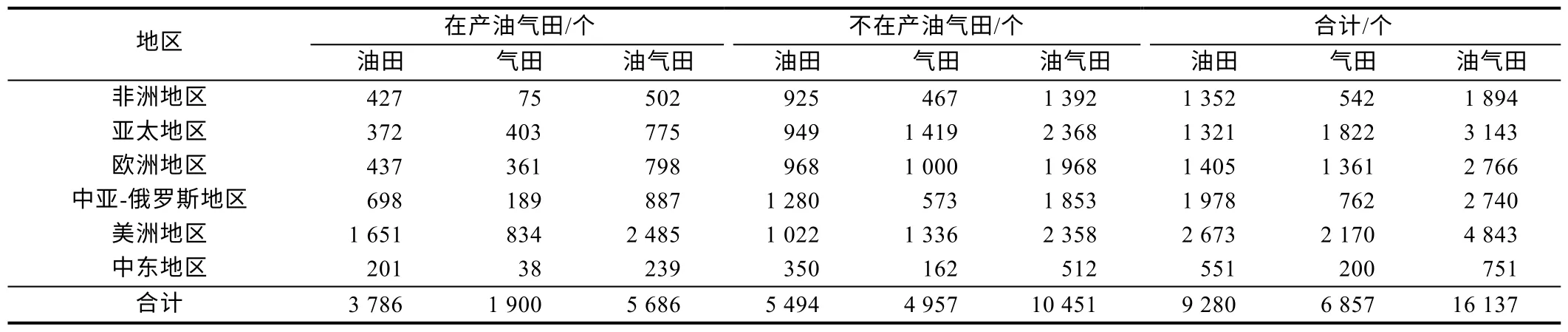

截至2022 年底,根据Wood Mackenzie 数据统计,全球油气田数量16 137 个,其中油田9 280 个,气田6 857 个;在产油气田5 686 个,其中油田3 786 个,气田1 900 个;不在产油气田10 451 个,其中油田5 494个,气田4 957 个(见表1)。全球油气田主要分布于中亚-俄罗斯、中东、非洲、美洲、亚太和欧洲6 个地区共133 个资源国。相较于2021 年,2022 年在产油气田同比增加1 775 个,上游生产活动持续恢复。

表1 2022 年全球油气田数量统计表

油气田不在产的原因共分为6 类:①开发不具经济性,合计7 256 个,其中亚太地区居多,占26.34%;②已停产,合计1 955 个,以欧洲和美洲地区居多,合计占64.30%;③已废弃,合计709 个,以美洲地区居多,占64.46%;④开发经济性脆弱,合计254 个,以欧洲和中东地区居多,合计占57.48%;⑤已获得开发许可但未投入开发,合计142 个,以欧洲地区居多,占26.06%,除美洲地区外,气田开发许可授权数均高于油田;⑥待获得开发许可,合计135 个,以亚太地区居多,占23.70%。

1.2 油气储量同比微降,海域油气储量增幅明显

截至2022 年底,以油气当量计,全球经济剩余可采储量2 038.64×108t,技术剩余可采储量4 342.44×108t。其中原油经济剩余可采储量1 198.35×108t,技术剩余可采储量2 381.04×108t;天然气经济剩余可采储量99.51×1012m3,技术剩余可采储量232.28×1012m3。油气技术剩余可采储量呈现“二大一中三小”地区分布特征:“二大”地区指中东和美洲地区,两者技术剩余可采储量全球占比均大于25.00%;“一中”地区指中亚-俄罗斯地区,技术剩余可采储量全球占比为18.12%;“三小”地区指非洲、亚太及欧洲地区,三者技术剩余可采储量全球占比均小于10.00%(见表2)。

表2 2022 年全球6 大地区剩余可采储量分布表

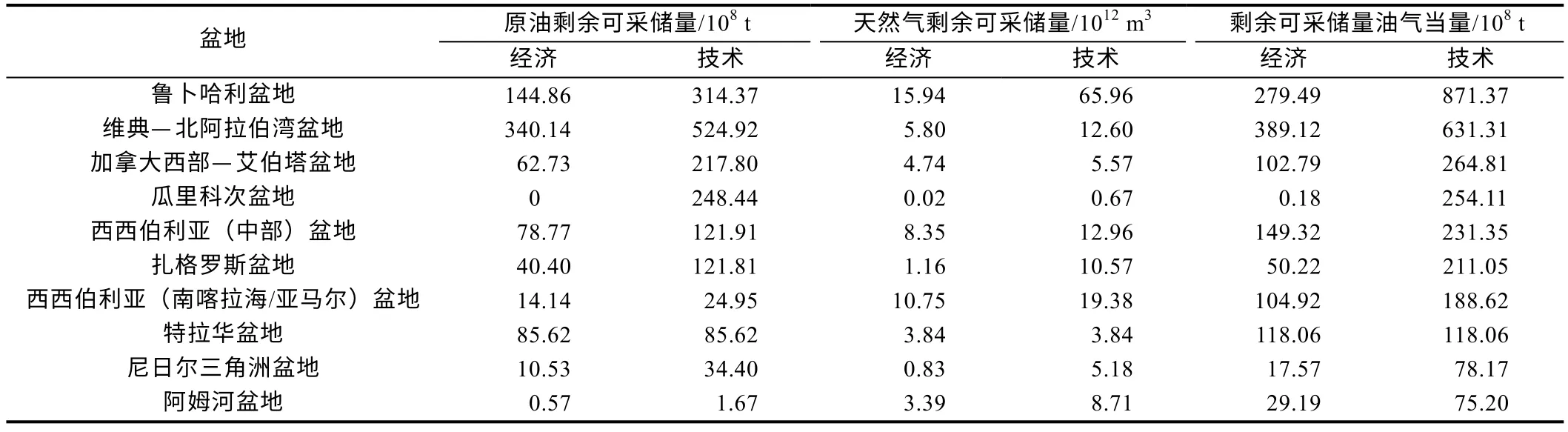

截至2022 年底,全球前10 大含油气盆地技术剩余可采储量占全球67.33%。油气技术剩余可采储量排名前3 位的盆地依次是鲁卜哈利盆地、维典—北阿拉伯湾盆地和加拿大西部—艾伯塔盆地。原油技术剩余可采储量排名前3 位的盆地依次是维典—北阿拉伯湾盆地、鲁卜哈利盆地和瓜里科次盆地;天然气技术剩余可采储量排名前3 位的盆地依次是鲁卜哈利盆地、西西伯利亚(南喀拉海/亚马尔)盆地和西西伯利亚(中部)盆地(见表3)。

表3 前10 大含油气盆地油气剩余可采储量统计表

以油气当量计,前10 大资源国油气技术剩余可采储量占全球的78.03%。油气技术剩余可采储量全球占比大于10%的资源国有2 个,占比为5%~10%的有5个,占比小于5%的有3 个;油气技术剩余可采储量大于300×108t 的资源国有6 个,(100~300)×108t 的有3 个,小于100×108t 的有1 个。位于中东地区的资源国有6 个,储量占比50.27%,其中卡塔尔和伊朗主要油气类型为海域常规天然气,沙特、阿联酋、伊拉克、科威特主要油气类型为陆上常规原油;位于美洲地区的资源国有3 个,储量占比31.07%,委内瑞拉、加拿大主要油气类型均为非常规原油;位于中亚-俄罗斯地区的资源国有1 个,俄罗斯主要油气类型为陆上常规天然气(见表4)。

表4 前10 大资源国油气技术剩余可采储量统计表

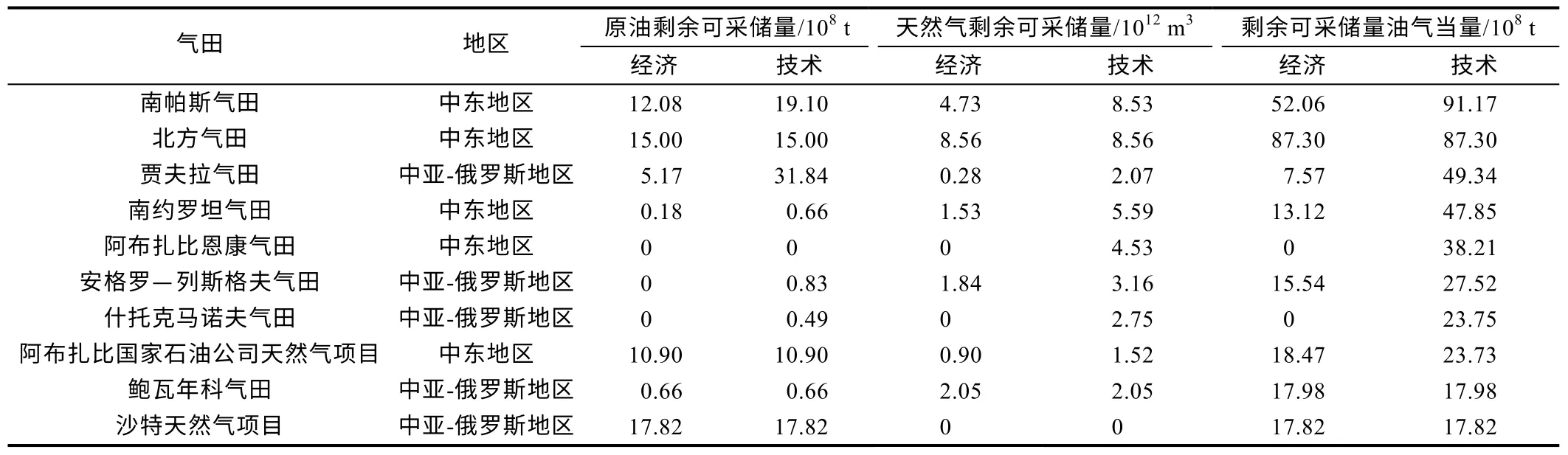

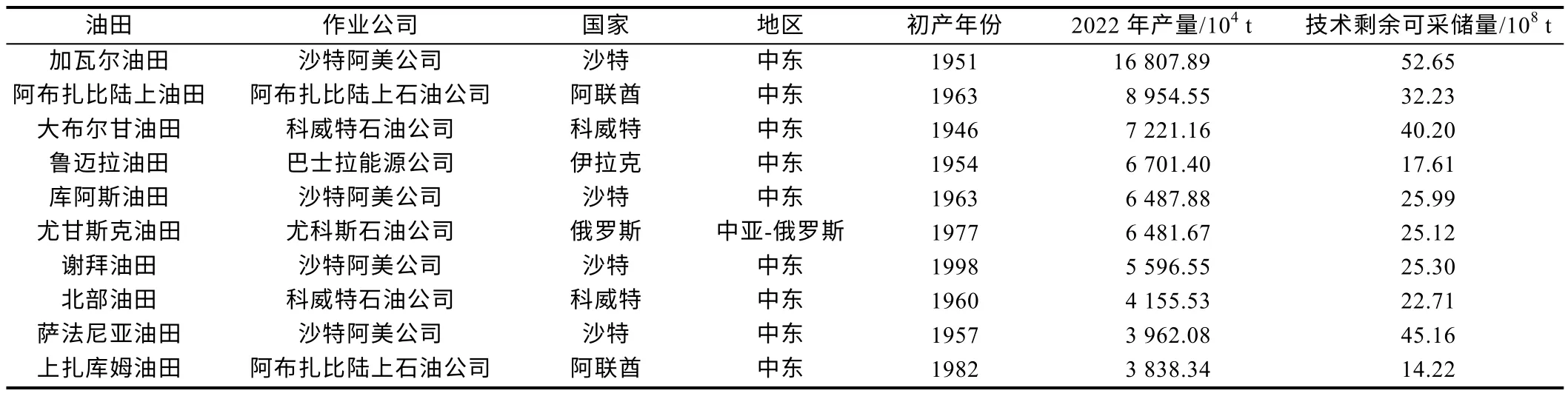

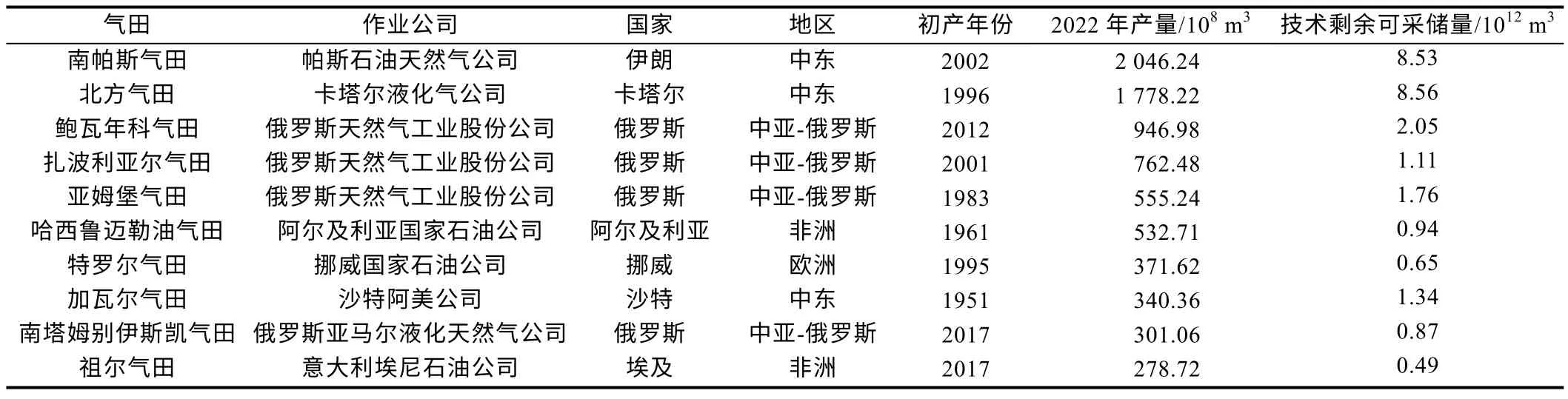

截至2022 年底,全球前10 大油气田技术剩余可采储量油气当量占全球12.22%,其中油气技术剩余可采储量油气当量大于50×108t 的油气田有3 个,(40~50)×108t 的有5 个,(30~40)×108t 的有2 个。以区域位置划分,全球前10 大油气田有9 个位于中东地区,1 个位于中亚-俄罗斯地区。前10 大油田油气技术剩余可采储量油气当量占全球8.2%,其中油气技术剩余可采储量油气当量大于50×108t 的油田有1 个,(40~50)×108t 的有3 个,(25~40)×108t 的有6个;以区域位置划分,全球前10 大油田有9 个位于中东地区,1 个位于中亚-俄罗斯地区。全球前10 大气田油气技术剩余可采储量油气当量占全球9.78%,其中油气技术剩余可采储量油气当量大于50×108t 的气田有2个,(40~50)×108t 的有2 个,(15~40)×108t 的有6 个。以区域位置划分,全球前10 大气田有5 个位于中东地区,5 个位于中亚-俄罗斯地区(见表5—表7)。

表6 前10 大油田剩余可采储量统计表

表7 前10 大气田剩余可采储量统计表

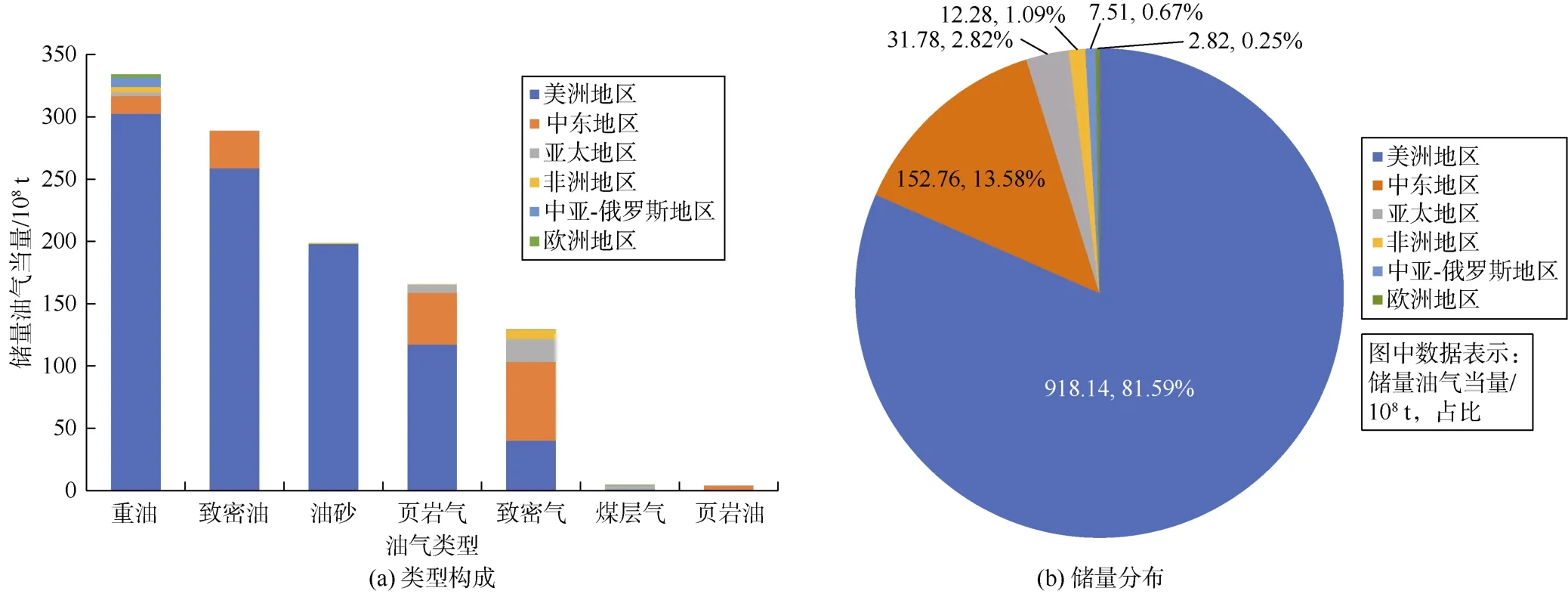

2022 年全球油气技术剩余可采储量同比略微下降,油气当量减少9.94×108t,降幅0.23%。从不同类型储量变化来看,2022 年非常规油气技术剩余可采储量油气当量1 125.29×108t,占全球25.91%,与2021年相比,非常规油气技术剩余可采储量油气当量同比减少10.97×108t,降幅0.97%,其中非常规天然气降幅最大,减少1.16×1012m3,降幅2.99%(见表8)。重油是全球非常规油气中储量最大的类型,致密油次之,页岩油储量最少。美洲是非常规油气储量最大的地区,非常规油气技术剩余可采储量油气当量为918.14×108t,占全球非常规油气储量的81.59%,其主要非常规油气类型为重油、致密油、油砂、页岩气、致密气等;其次是中东地区,非常规油气储量油气当量152.76×108t,占全球非常规油气储量油气当量的13.58%,主要类型是致密气与页岩气(见图1)。

图1 非常规油气储量类型构成与储量分布

表8 不同类型油气技术剩余可采储量同比变化特征表

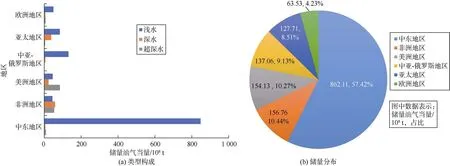

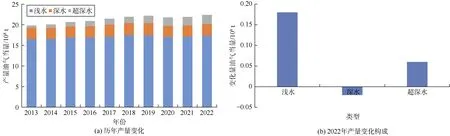

2022 年全球海域常规油气技术剩余可采储量油气当量1 501.3×108t,占全球34.57%,与2021 年相比,油气当量增加了16.54×108t,增幅1.11%。其中海域常规原油同比增加7.58×108t,增幅1.33%;海域常规天然气同比增加1.07×1012m3,增幅0.99%(见表8)。海域常规油气技术剩余可采储量地区变化主要为:中东地区增加油气当量9.40×108t,非洲地区增加7.21×108t,美洲地区增加油气当量1.40×108t,中亚-俄罗斯地区增加油气当量1.79×108t,而欧洲、亚太地区海域常规油气技术剩余可采储量均有不同程度的下降。海域常规油气中浅水油气主要位于中东地区,深水油气主要位于非洲、美洲和亚太地区,超深水油气主要位于美洲和非洲地区(见图2)。

图2 海域常规油气技术剩余可采储量类型构成图

2022 年全球陆上常规油气技术剩余可采储量油气当量1 715.85×108t,占全球39.51%,与2021 年相比,油气当量减少了15.51×108t,降幅0.90%,其中陆上常规原油同比减少14.5×108t,降幅1.43%(见表8)。中东地区陆上常规油气技术剩余可采储量油气当量为734.47×108t,占比43%;中亚-俄罗斯地区油气当量为642.28×108t,占比37%;美洲地区油气当量为135.58×108t,占比8%。从陆上常规油气技术剩余可采储量国家分布来看,俄罗斯储量位居世界首位,油气当量为536.03×108t,其次是沙特,油气当量为197.11×108t(见图3)。

2017年12月,被誉为四川“新蜀道”的西(安)成(都)高速铁路(简称西成高铁)开通运营,这是我国首条穿越秦岭的山区高速铁路,成功拉近了西安、成都、重庆三地的时空距离,真正地改变了“蜀道难”。如今,西成高铁已经投入运营近一年时间,先后经历了元旦假期、国庆黄金周和春运等繁忙运输期,这条铁路也正如开通前的关注度一样,火热不退、客流不减。

图3 陆上常规油气技术剩余可采储量国家构成与大区构成

从不同地区储量变化来看,美洲地区是油气技术剩余可采储量同比减少的主要地区,油气当量减少了7.84×108t,降幅0.64%;非洲地区是油气技术剩余可采储量同比增加的主要地区,油气当量增加了12.00×108t,增幅4.37%。从油气储量变化来看,非洲地区是原油储量同比增加的主要地区,增加5.89×108t,增幅为5.06%;中亚-俄罗斯地区是天然气储量同比减少的主要地区,减少0.71×1012m3,降幅1.22%(见表9)。

表9 不同地区油气技术剩余可采储量同比变化特征表

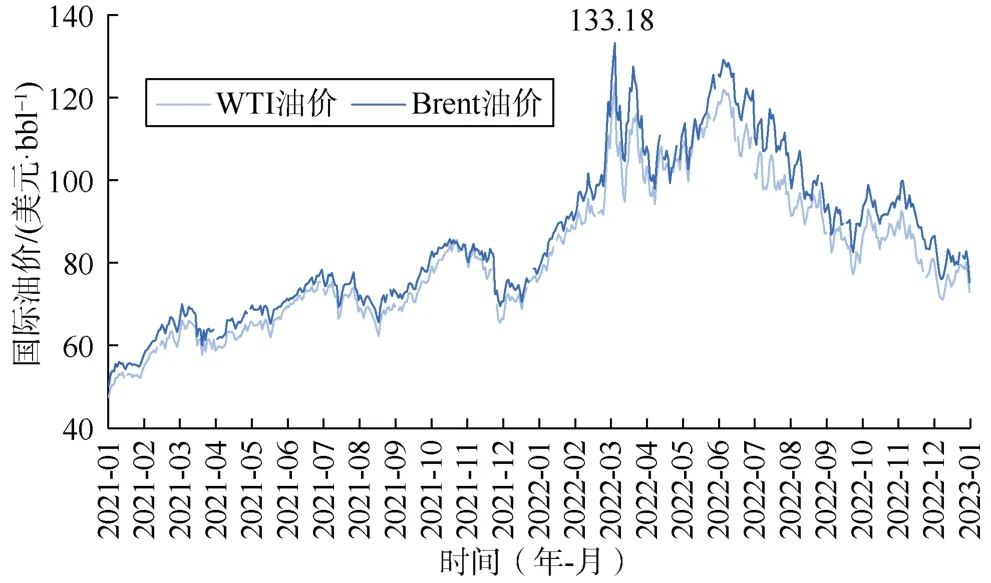

1.3 油气产量持续增长,重点资源国油气增产贡献大

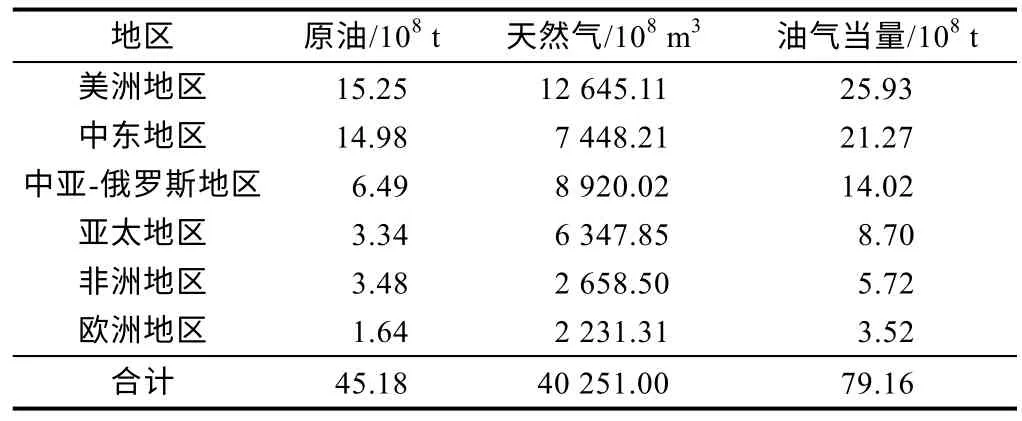

2022 年全球产量油气当量79.16×108t,其中原油45.18×108t,天然气40 251×108m3。产量同样呈现“两大一中三小”地区分布特征:“两大”地区是指美洲和中东地区,两者2022 年产量油气当量均大于20×108t,“一中”地区是指中亚-俄罗斯地区,2022 年产量油气当量为14.02×108t,“三小”地区是指亚太、非洲及欧洲地区,三者2022 年产量油气当量均小于10×108t(见表10)。

表10 2022 年全球6 大地区油气产量分布表

随着全球经济回暖,上游勘探开发日益活跃,2022年全球产量油气当量同比增加1.24×108t,增幅1.59%。与2021 年相比,2022 年全球原油产量变化大于1 000×104t 的资源国有7 个,(400~1 000)×104t 的资源国有2 个,其中美国是原油产量增长最多的资源国,以致密油为主,同比大幅增加27 507.86×104t(2022 年将页岩油产量归类为致密油,导致致密油产量大幅增多);俄罗斯因受制裁影响是原油产量降低最多的资源国,陆上常规原油降幅最大,同比减少1 319.11×104t(见表11)。与2021 年相比,2022 年全球天然气产量排名前10 位的资源国中,中国是天然气产量增加最多的资源国,以致密气为主,同比增加56.49×108m3;俄罗斯是天然气产量降低最多的资源国,以陆上常规天然气为主,同比减少250.17×108m3(见表12)。

表12 主要资源国天然气产量变化表

截至2022 年底,产量油气当量前10 大国家的产量占全球69.61%。前10 国家原油产量占全球70.83%;前10 国家天然气产量占全球68.03%。美国原油产量以及天然气产量均位于世界首位,其中原油和天然气产量占前10 大国家的比例分别为26.44%和34.23%。美国在产油气田数量最多,为1 677 个,占前10 大国家的57.93%(见表13)。2022 年产量前10 大油田中,中东地区有9 个,占全球原油总产量的14.11%;中亚-俄罗斯地区有1 个,占全球原油总产量的1.44%。2022年产量前10 大气田中,中东地区有3 个,占全球天然气总产量的10.35%;中亚-俄罗斯地区有4 个,占全球天然气总产量的6.37%(见表14、表15)。

表13 前10 大国家油气产量特征

表14 前10 大油田产量特征

表15 前10 大气田产量特征

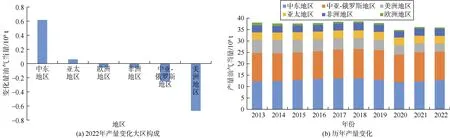

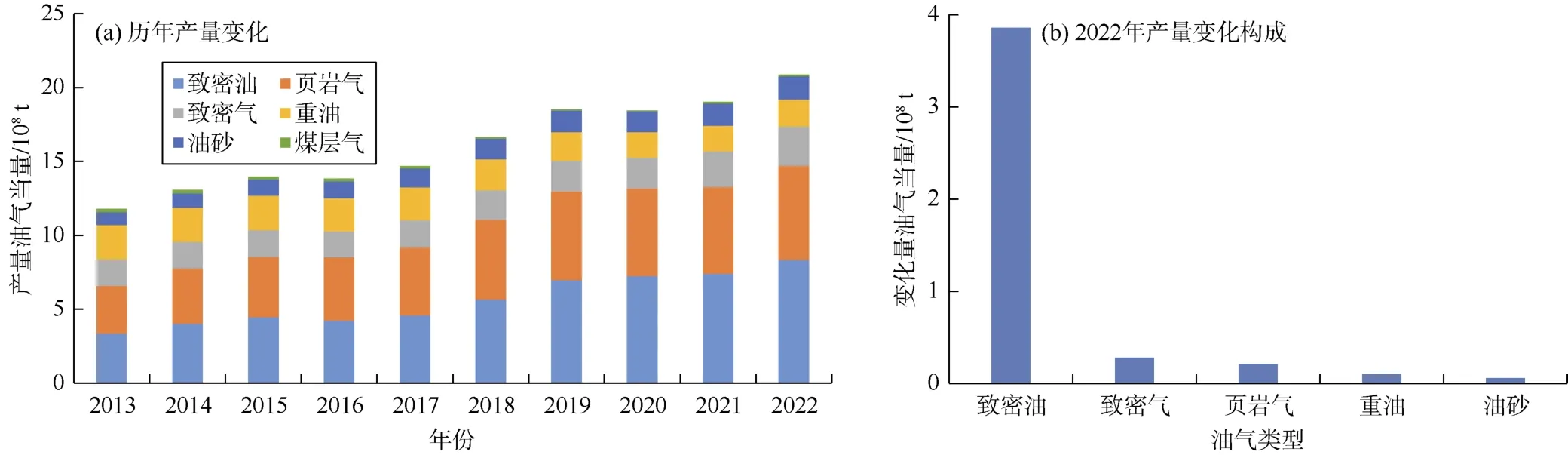

从不同类型油气产量变化来看,2022 年陆上常规产量油气当量为35.90×108t,占全球的45.35%,与2021年相比,油气当量减少0.36×108t,降幅0.99%(见表16)。美洲为主要下降地区,油气当量减少0.67×108t,其中天然气产量减少544.43×108m3,主因是美国76%的常规气田进入开发后期,产量递减大;中东为主要增加地区,油气当量增量为0.62×108t(见图4a)。过去10 年陆上常规油气产量总体保持稳定,仅在2020年因疫情影响产量出现短暂下降,近两年陆上常规油气产量开始恢复性增长,中东和中亚-俄罗斯地区的陆上常规油气产量长期占据主导地位,全球占比维持在60%~75%(见图4b)。2022 年非常规产量油气当量为20.86×108t,占全球的26.35%,与2021 年相比,油气当量增加了1.37×108t,增幅7.03%(见表16),其中致密油为主要增长类型,增加了3.86×108t(见图5)(2022 年将页岩油产量归类为致密油,导致致密油产量大幅增多)。2022 年海域常规产量油气当量22.40×108t,占全球的28.30%,与2021 年相比油气当量增加了0.23×108t,增幅1.04%(见表16),其中浅水产量油气当量与同比增量均位居首位,油气当量分别为17.42×108t 和0.18×108t(见图6)。

图4 陆上常规油气产量变化大区构成与历年油气产量变化

图5 非常规油气历年产量变化与2022 年产量变化构成

图6 海域常规油气历年产量变化与2022 年产量变化构成

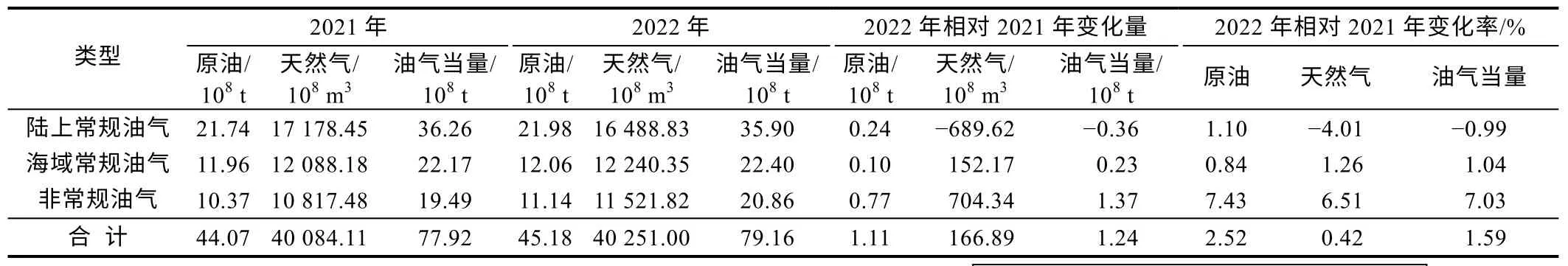

表16 不同类型油气产量同比变化特征表

从不同地区油气产量变化来看,中东地区油气产量增量最多、增幅最大,油气当量同比增加0.98×108t,增幅4.83%;美洲和亚太地区油气当量同比分别增加0.60×108,0.05×108t,增幅分别为2.37%,0.58%;欧洲地区油气当量几乎与2021 年持平;中亚-俄罗斯地区油气产量下降最多,油气当量同比减少0.26×108t,降幅1.82%(见表17)。

表17 不同地区油气产量同比变化特征表

1.4 未建产/待建产油气田储量丰富,伴随经济性改善开发潜力将逐步释放

截至2022 年底,全球已发现大油田(可采储量大于7 000×104t)中有115 个未建产,可采储量483.45×108t,同比增加27.25×108t,增幅5.97%,主要集中于美洲、中东地区,原油可采储量合计458.84×108t,占全球95%(见图7a);全球已发现大气田(可采储量大于1 000×108m3)中有98 个未建产,天然气可采储量43.71×1012m3,同比增加0.04×1012m3,增幅0.09%,主要集中于中东和中亚-俄罗斯地区,可采储量合计32.20×1012m3,占全球73.67%(见图8a)。从开发经济性角度看,未建产大油气田受基础设施限制、油气藏低产及油气价格波动等多因素影响,原油可采储量中有407.13×108t 为低经济性储量,其中重油储量为262.79×108t,占比64.55%;油砂储量为90.53×108t,占比22.24%;致密油/页岩油储量为35.0×108t,占比8.6%;深水原油储量为0.9×108t,占比0.22%。天然气可采储量中有25.7×1012m3为低经济性储量,其中致密气/页岩气储量为5.89×1012m3,占比22.92%;深水天然气储量为2.02×1012m3,占比7.86%。未来随着基础设施完善、开采技术进步及油气价格保持合理区间,低经济性未建产大油气田有望得到开发。

图7 未建产、待建产大油田可采储量占比

图8 未建产、待建产大气田可采储量占比

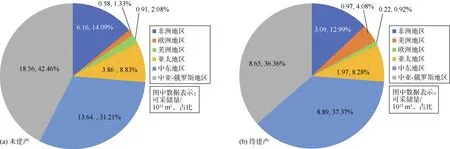

全球有33 个待建产大油田,可采储量达101.41×108t,同比增加38.78×108t,增幅61.92%,主要分布于中东、亚太和中亚-俄罗斯地区,3 个地区待建产大油田可采储量70.82×108t,占全球69.84%(见图7b)。从产能预测看,2036 年33 个待建产大油田将达到高峰产量1.56×108t/a(见图9a)。待建产大气田38 个,可采储量达23.79×1012m3,同比增加5.5×1012m3,增幅30.07%,主要集中在中亚-俄罗斯、中东及非洲地区,3 个地区待建产大气田天然气可采储量20.63×1012m3,占全球86.72%(见图8b)。从产能预测看,2036 年38个待建产大气田将达到高峰产量5 867.08×108m3/a(见图9b)。

图9 全球不同大区待建产大油田/大气田产能剖面预测

2 全球油气开发形势及发展趋势

在全球新冠疫情步入尾声之际,乌克兰危机的突然爆发成为2022 年最大的黑天鹅事件,不稳定性加剧、不确定性陡升是当下世界油气开发形势的显要特征。全球经济回暖带动石油需求恢复增长,但主要油气生产国增产有限,OPEC+(石油输出国组织和伙伴国)为稳定油价大幅减产,同时叠加乌克兰危机等因素,国际能源市场供应维持动态紧平衡,油价高位宽幅震荡运行。对世界经济衰退的担忧令上游开发资本支出仅恢复性回升,尚未达到疫情前水平[8]。受益于非常规油气技术迭代升级,美国成为全球石油产量增长的主要动力。整体来看,2022 年度全球油气开发形势可概括为7 个方面。

2.1 全球油气开发领域稳接替,油气产量持续保持增长

为满足全球不断增长的油气能源需求,勘探开发活动日益活跃,全球油气产量持续攀升。2000 年后陆上常规产量油气当量常年稳定在35.00×108t 左右,期间非常规油气和海域常规油气是全球油气产量的主要增长力量和重要接替来源,有力保障了全球日益增长的油气需求。2022 年陆上常规产量油气当量35.90×108t,在全球油气产量中的占比进一步下降为45.35%;非常规产量油气当量为 20.86×108t,占比由最初不足1.00%快速上升至 26.35%;海域常规产量油气当量22.4×108t,其占比自1990 年以来长期稳定在30%左右。整体来看,三大类油气资源呈现“一降一升一稳”的态势(见图10)。

图10 全球不同类型油气产量当量与构成图

2.2 乌克兰危机影响仍持续发酵,油气格局东西阵营分化

全球油气市场有两个显著特征:一是资源分布高度不均,中东、北美、北非等区域油气资源较丰富;二是油气生产高度集中,其中美国、俄罗斯和沙特阿拉伯是世界上最大的生产国。油气资源作为重要的能源及化工原料,长期以来一直在能源地缘政治博弈中发挥着重要作用,油气贸易格局历来并不十分稳定。2022 年的乌克兰危机令原本复杂的能源地缘政治更加复杂化,石油市场正在被分割:西方石油生产商放弃了在俄罗斯的项目,并使欧洲从美洲、非洲、中东和亚洲寻找新的供应商;俄罗斯则被迫转向印度、土耳其和中国的买家,以获得所需的能源收入(见图11)。原本主要依靠经济效率运行的市场正在被政治和地缘冲突重塑,不确定性和贸易风险明显增大,油气资源作为地缘政治博弈的筹码地位得到增强,全球油气贸易格局进入到一个复杂多变的调整期或震荡期,东西阵营分化日益明显[9-10]。

图11 俄罗斯原油出口流向疫情前后对比[11](数据来源:S&P Global)

2.3 地缘政治和金融因素主导,油气价格高位波动运行

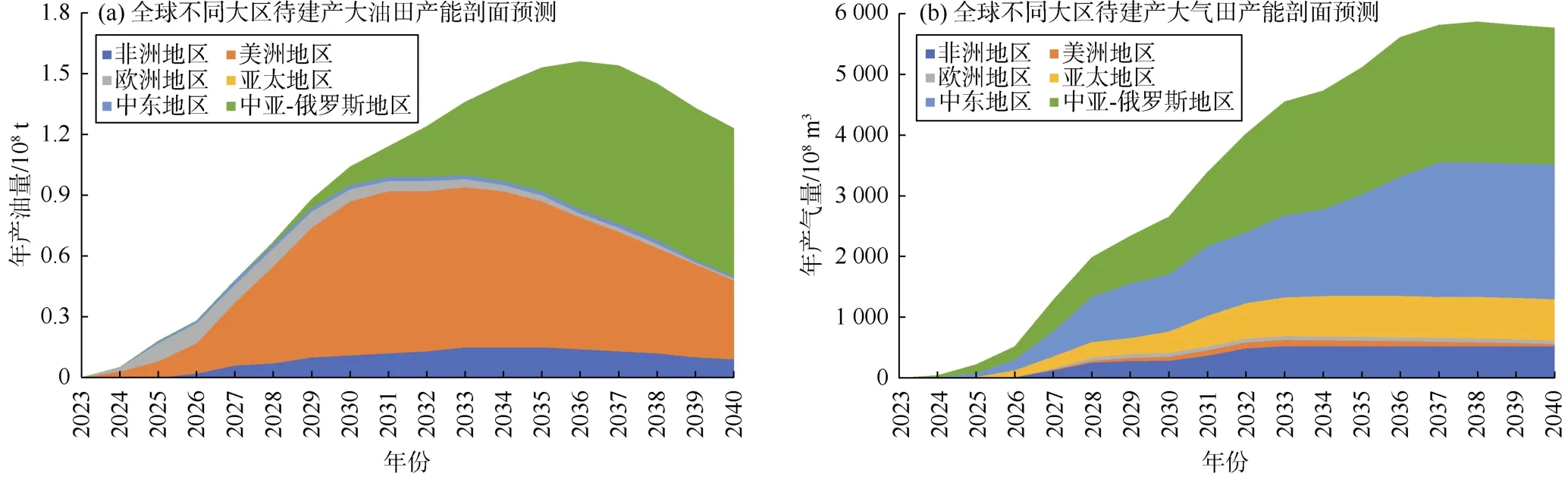

2022 年全年,布伦特(Brent)原油平均价格98.87美元/bbl,西德克萨斯中质(WTI)原油平均价格94.83美元/bbl,较2021 年大幅走高,整体呈倒“V”走势,全年振幅超80%(见图12);荷兰产权转让设施气价(TTF)全年均价36.88 美元/106btu(1 btu=1.055 kJ),同比上涨136%,美国Henry Hub 均价6.38 美元/106btu,同比上涨66%。国际油气价格高位波动运行的原因主要有以下5 点:①新冠疫情大流行接近尾声,全球经济加速回暖,疫情期间投资不足造成油气供需偏紧;②受乌克兰危机影响,俄罗斯油气产量下降,美国等主要油气生产国增产有限(见图13);③OPEC+保价减产、全球石油库存处于历史低位为油价提供强支撑;④全球经济前景显著恶化,经济衰退风险加大;⑤欧美央行连续加息抑制通胀,消费需求疲软[12]。地缘政治和原油价格进一步导致油气供需异向变化,高油价刺激了投资,从而推动油气供给增长,2022 年全球原油产量同比增长420×104bbl/d;同时高油价也抑制石油需求的增长,2022 年全球石油需求增量同比减少318×104bbl/d。

图12 乌克兰危机前后WTI 与Brent 价格[13](数据来源:EIA)

图13 2022 年各地区油气产量同比变化量和变化率

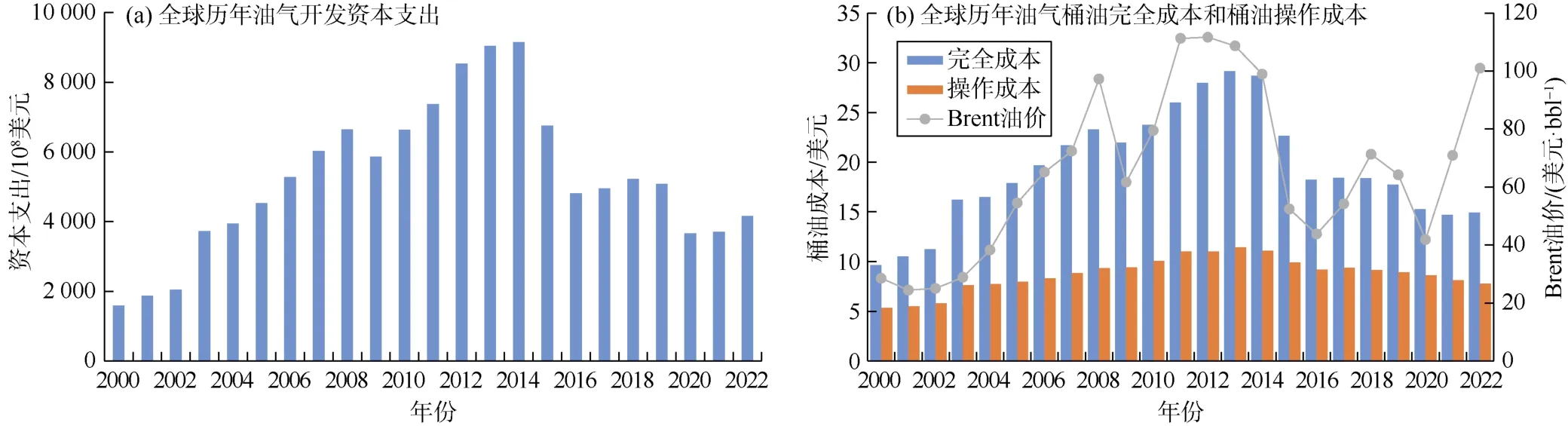

2.4 开发资本支出恢复性回升,油气开发成本异向变化

在经济复苏的带动下,油气开发资本支出在2020年触底后连续两年回升,2022 年油气开发资本支出4 158×108美元,同比增加12.36%,上游勘探开发逐渐活跃。受大宗商品价格上涨的影响,2022 年桶油完全成本为14.93 美元,同比上涨2.00%;得益于石油公司持续开展降本增效技术攻关,桶油操作成本低至7.77美元,同比下降4%。总体上看,完全成本和操作成本呈小幅异向变化(见图14)。

图14 全球油气开发资本支出及桶油成本变化[14](数据来源:Wood Mackenzie)

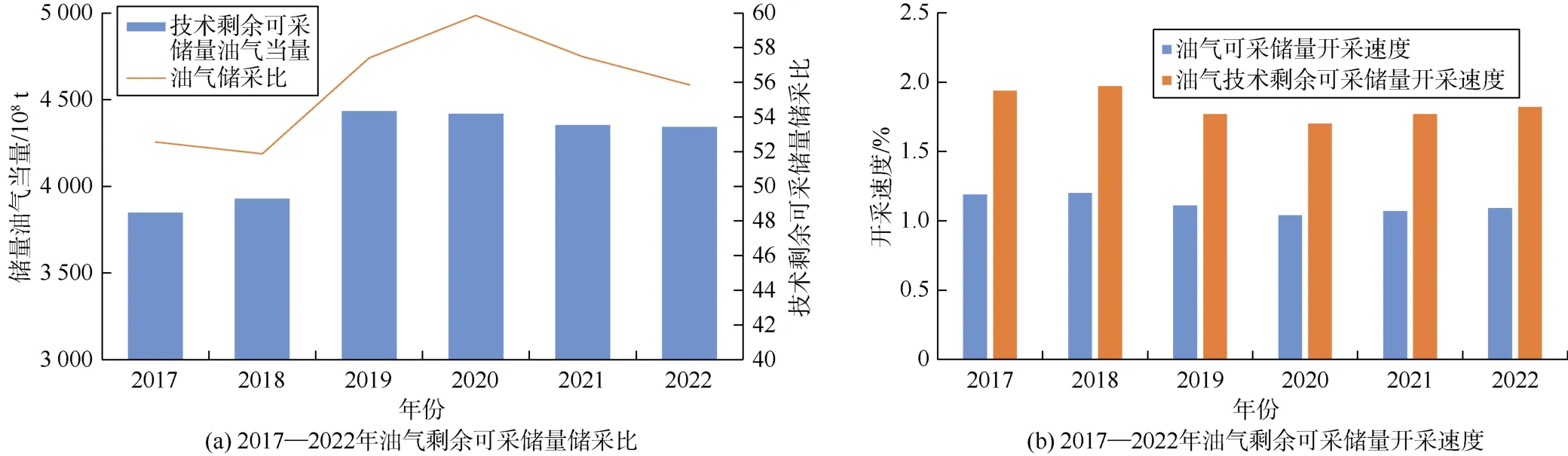

2.5 储量减少,储采比保持高位,油气开采速度持续增加

2019 年以来,全球油气技术剩余可采储量持续减小,而产量持续增加,导致油气储采比连续2 年下降,但始终保持在55 以上高位。2022 年油气技术剩余可采储量开采速度为1.82%,与上一年相比,增加了0.05个百分点,其中采油速度为1.90%,采气速度为1.73%;2022 年油气可采储量开采速度为1.09%,与上一年相比,增加了0.02 个百分点,其中采油速度为1.04%,采气速度为1.16%(见图15)。

图15 2017—2022 年油气剩余可采储量储采比及开采速度变化

2.6 非常规油气技术迭代升级,助推非常规油气资源开发

致密油气与页岩油气开发技术帮助美国油气产量快速增加,主要体现在以下方面:①水平段长度增加,平均长度从1 500 m 持续增加至6 000 m,2022 年最长水平段记录达到10 805 m;②水平段级数增加,从20级持续增加至100 多级,最高记录达124 级;③段间距缩短,从100 m 减小至40~50 m;④簇间距由25 m减小至10 m。开发技术的提升以更快的速度、更高的质量和更低的成本助力美国非常规油气资源开发,最终帮助美国实现能源独立[15]。

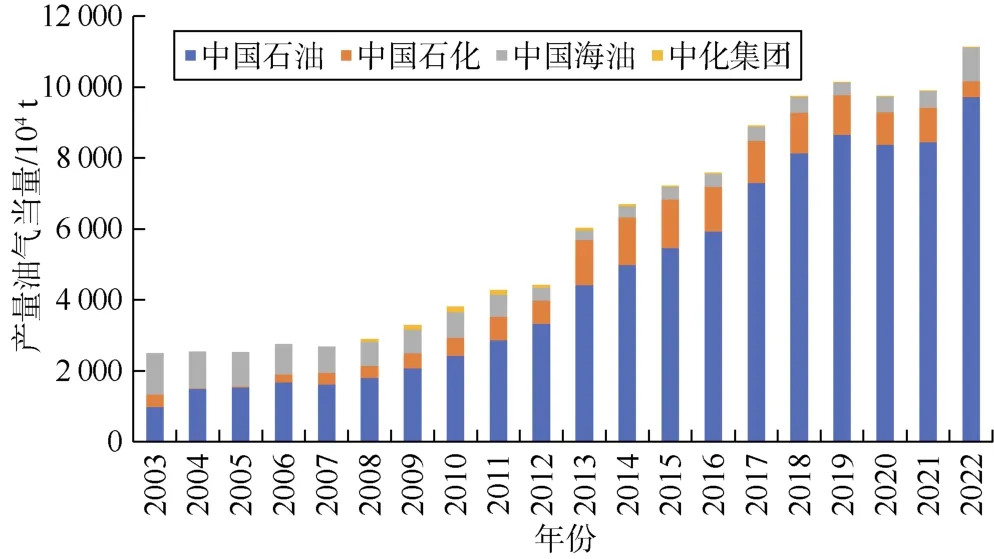

2.7 “一带一路”合作结硕果,未来能源合作前景广阔

“一带一路”沿线资源国能源合作前景广阔,中国四大国有石油公司在“一带一路”沿线油气权益产量油气当量从2013 年的6 000×104t 跃升至2022 年的11 000×104t(见图16)。风、光、电等新能源发展潜力巨大,据估计,2030 年全球电力需求为32 309×109kW·h,2040 年全球电力需求将达到38 948×109kW·h(见图17)。相较于2022 年,2040 年全球新增电力需求中62.5%来自“一带一路”国家,这将有助于推动传统能源清洁化,逐步实现化石能源与新能源协同推进、融合发展[16]。

图16 中国石油公司在“一带一路”沿线国家油气权益产量占比

图17 “一带一路”和非“一带一路”国家年度电力需求[17](数据来源:Wood Mackenzie)

3 认识与启示

全球油气资源开发潜力巨大,中国石油公司“走出去、走进去、走上去”前景依然广阔。尽管新能源发展势头迅猛,但油气能源在未来较长时间仍将占据主体地位[18]。中国石油公司凭借积累的雄厚技术与经验,立足陆上常规油气依然大有可为。在国际局势动荡的背景下,中国石油公司应加强与“一带一路”沿线资源国的能源合作力度,在获取新项目的同时,针对储量规模大、主体开发接替技术尚不明确的老油田,加快开展先导试验,充分挖掘项目潜力,最大程度地提高合同期内采出程度。上游勘探开发领域,油气资源开发向深海延伸已成行业趋势,中国石油公司应加快步伐,以深海油气项目合作为抓手,加紧人才技术储备,争取尽早实现从联合到独立作业的跨越式发展,在越发激烈的海域油气竞争中占据一席之地。美国页岩油气从技术革命到实现能源独立不过短短十数年,借鉴他国经验,学习探索中国页岩油气的开发途径,对降低油气对外依存度、保障国家能源安全意义重大。

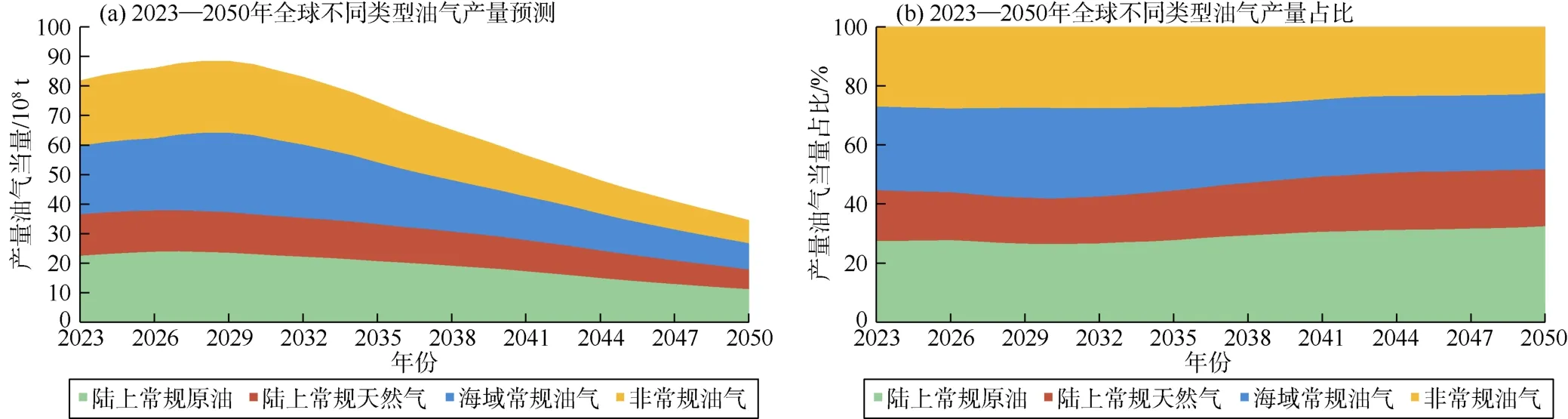

3.1 发挥石油公司比较优势,借鉴合作经验立足陆上常规油气田开发

中国石油公司践行“走出去”的国家战略,30 年来油气勘探开发活动遍布全球,涉及陆上、深水等领域常规、非常规油气,成为国际油气行业中的一支重要力量。除勘探开发等主营业务外,还通过投资带动了服务支持业务的共同发展,在快速完成项目建设的同时,服务支持业务获得丰厚的投资回报,双赢局面实现了公司整体利益的最大化。根据Wood Mackenzie 预测,全球油气产量将在2030 年前后达峰[19],此后由于需求减少及新能源的快速发展,产量将逐年下降。从油气资源类型看,陆上常规油气产量占比预计将从2022 年的45.35%降至2030 年的41.92%,并随着“双碳”目标逐步达成,将再次回升至2050 年的51.84%,占据全球油气产量的一半(见图18)。长远看,陆上常规油气仍是重要的资源类型[20],中国石油公司应充分发挥比较优势,凭借多年的技术、资本积累及丰富的国际合作经验,立足常规油气勘探开发,多类型资源共同推进,实现长久稳定运营。

图18 2023—2050 年全球不同类型油气产量占比及产量预测

3.2 推动开发调整先导试验,深化“一带一路”油气提高采收率合作

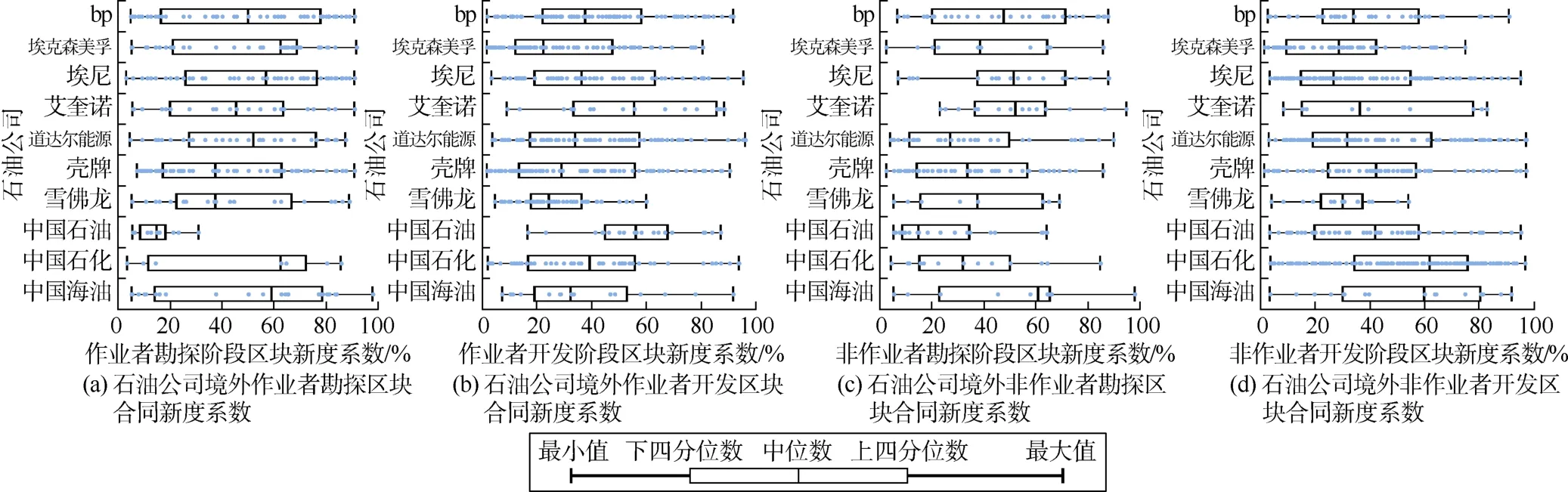

国际油气合同新度系数是剩余合同期与全合同期的比值,是反映石油公司油气项目可持续发展的重要指标。从区块类别看:①国际石油公司(IOC)的勘探区块新度系数53.51%,远高于中国三大石油公司的30.72%,更接近“青壮年”;②IOC 的开发区块新度系数40.49%,低于中国三大石油公司的54.03%,更接近“垂暮年”,反映出国际石油公司具有更高的项目接续潜力,建议中国石油公司加大勘探区块的获取力度,为项目可持续发展保证充裕的勘探周期。从项目主导地位看:①IOC 的作业者区块新度系数45.29%,高于中国三大石油公司的40.34%,更接近“青壮年”;②IOC的非作业者区块新度系数42.56%,中国三大石油公司新度系数43.83%,后者略新,表明中国石油公司海外项目主导力度有待加强(见图19)。

图19 石油公司境外作业者/非作业者勘探与开发区块合同新度系数

“一带一路”贯穿亚欧非大陆连接世界,沿线国家油气资源丰富,2022 年油气探明可采储量占全球比例57.9%,油气产量占全球比例49.4%,是中国石油公司境外油气合作的“压舱石”工程。围绕中国石油公司海外项目剩余合同期不足的问题,建议针对储量规模大、主体开发接替技术尚不明确的“一带一路”老油田[21],围绕“成熟技术规模推广、接替技术完善配套、储备技术加快攻关”3 个层次,开展矿场先导试验,通过技术创新和集成,实现海外油气开发技术先进适用、经济效益最优,实现最大程度提高合同期内采出程度的目的。

3.3 提升海域油气作业能力,实现小股东跟随到联合再到独立作业的突破

随着开发技术与装备的进步,海域油气开发成本进一步下降,深水、超深水资源已成为海域油气产量增长的重要来源,吸引了全球众多石油公司竞相开发。目前石油公司多采取联合作业的开发策略以应对高风险、高投入的挑战[22]。中国深水油气技术起步晚,借鉴深水油气领域头部企业的成熟技术经验,推进深水项目开发技术、商务人才、管理经验的储备,不断提升海域油气作业能力,可为中国石油公司不断走向深海打下坚实基础。

典型的深水油气田全生命周期开发可概括为“3+8+13”管理模式。3 个团队:油藏勘探和评价团队、项目执行和弃置的综合团队及运营团队;8 个阶段:包括项目获取、勘探、评价、筛选、确定、执行、作业和弃置;13 个里程碑是识别项目进度的标志性事件(见图20)。复杂的开发流程、安全作业及环保法规对石油公司提出了更高的技术及管理要求,前期石油公司携油服公司抱团出海,以小股东方式参与国际深水油气开发项目,不断学习国际油服公司深水作业技术以提升自身作业能力,满足作业者油气田安全运营的需要[23],后期实现深水油气技术与装备全面国产化,提升全球深水服务能力,达到独立作业深水项目的目标,是一条适合中国石油企业向深海油气领域进军的切实路线。

3.4 探索页岩油气开发途径,降低油气对外依存度

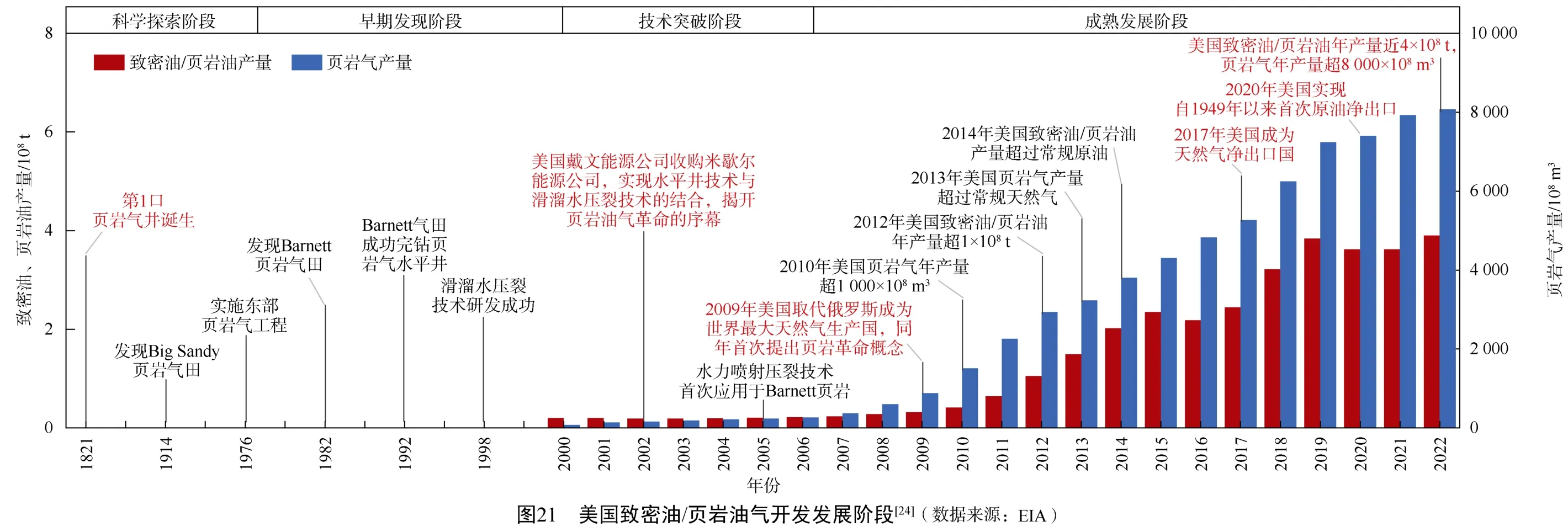

自1821 年美国在东部阿巴拉契亚盆地泥盆系黑色页岩中成功钻获天然气,全球第1 口页岩气井诞生。在美国政府的政策引导下,美国中小独立石油公司积极推进开发先导试验,攻关水平井钻井和分段压裂技术,不断提升技术水平,带动了美国页岩/致密油气的接续发展。2002 年,美国戴文能源公司通过水平井和滑溜水压裂技术实现单井完全成本降至30 美元/bbl 以下,揭开页岩油气革命的序幕;2016 年,美国水平井水平段钻进长度达到创纪录的5 652 m,超长水平段钻井、密切割压裂等技术的突破助力了“页岩革命”;2017年,美国页岩气年产量突破5 000×108m3,实现自1949年以来首次天然气净出口;2020 年,美国致密油/页岩油年产量突破3.66×108t,实现自1949 年以来首次石油净出口(见图21)。在页岩油气革命的助力下,美国原油及天然气产量连续多年位居世界第一,彻底实现能源独立,并帮助美国在全球能源博弈中抢占先机[25]。2022 年中国石油、中国石化、中国海油三大国有石油公司海外油、气净产量合计分别为 5 448×104t 和345×108m3,相当于原油对外依存度降低了8 个百分点,天然气对外依存度降低了12 个百分点。借鉴美国页岩油气革命发展历程,探索中国石油公司境内外页岩油气资源开发途径,实现非常规油气资源的突破上产,有利于降低油气对外依存度,保障国家能源安全。

4 结语

通过对全球油气田分布及生产概况、剩余可采储量分布及变化特征、不同区域及国家间油气生产差异对比、未建产与待建产油气田开发潜力4 个方面的分析,结合对油气开发领域的变化趋势、乌克兰危机的潜在影响、宏观政治经济环境、上游资本支出与开发成本变动、非常规油气技术发展历程、“一带一路”合作成果以及未来国际合作方向的全面研判和系统梳理,提出了4 点针对性的认识与启示,以期便于中国石油公司掌握全球油气开发形势及发展趋势,立足自身优势吸收借鉴成功开发经验、紧跟行业发展趋势并及时调整公司的经营策略,同时为国家制定能源战略、能源发展规划及油气行业政策,提供前瞻性、战略性的参考。总体上,中国石油公司和民营企业仍应坚持常规油气开发业务、不断攻关非常规油气开采技术、实现深海油气从跟随作业向联合作业并最终独立作业的突破;坚持国际化战略,在能源合作中借鉴吸收国际石油公司和重点资源国国家石油公司的典型做法和管理理念;顺应全球低碳化背景,持续优化上游资产,实现公司低碳化能源转型。以保障国家能源安全为核心,履行气候治理责任义务,打造中国石油公司基业长青和高质量发展核心竞争力。