长江经济带数字经济发展水平测度及经济高质量发展研究

周雁,陈政,王燕荣,蒋根丁,刘雪蕾

1.湖南交通工程学院经济管理学院,湖南 衡阳 421001;2.湖南工学院计算机科学与工程学院,湖南 衡阳 421002;3.湖南工学院湖南数字经济研究所,湖南 衡阳 421002

近年来,随着我国信息化水平的持续提升,数字经济在社会经济发展中发挥了越来越重要的作用,中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》提出,“推进制造强国建设,加快发展现代产业体系,壮大实体经济,发展数字经济”。2020 年,长江经济带的各省市中,江苏、浙江、上海、湖北、四川、湖南、安徽数字经济增加值规模超过1 万亿元,重庆、江西、云南、贵州的数字经济增加值规模超过0.5 万亿元。但长江经济带数字经济发展的衡量指标不一致,对长江经济带数字经济发展水平测度及其对经济高质量发展的影响效应难以展开具体的研究。如何准确了解长江经济带各省市数字经济在驱动经济高质量发展中产生的影响,并提出应对之策,是我们研究的重点。

1 文献综述

我国经济正经历从高速发展向高质量发展的转变,在现实需求和政策引导下,数字经济得到快速发展,成为中国经济增长的新引擎。在此背景下,数字经济越来越受学界关注。梳理相关文献研究发现,学者们对数字经济推动经济高质量发展效应的研究主要集中在数字经济的概念界定、长江经济带数字经济测度指标以及影响效应方面。

1.1 数字经济的概念界定

数字经济的概念起源于20 世纪90 年代,我国不同学者、不同部门对“数字经济”的定义不同。《二十国集团数字经济发展与合作倡议》中对数字经济给予了权威解释,即数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。我国学者也对数字经济概念作了解释,崔邦军认为数字经济是在信息技术不断发展的催化作用下社会各领域以数字化形式进行的经济活动[1]。叶佳琪认为数字经济是在数字技术的基础上,由数字要素组成的经济活动,数字技术的运用推动了产业结构的转型,数字平台的建立推动了经济形势的创新[2]。

1.2 长江经济带数字经济测度研究

吴利琰从“数字基础-数字技术-数字产业-数字社会”4 个维度构建数字经济发展水平测度指标体系[3];陈江华等结合数字经济特征,构建以政务数字化、生产数字化、消费数字化为3 个一级指标的长江经济带分省份数字经济发展水平指标评价体系[4];汪发元等应用空间杜宾模型和中介效应模型,对数字经济、科技创新在生态保护中的重要性进行深入探讨[5];袁野等分别运用熵值法、SBM 模型计算了各省域数字经济、技术创新与经济高质量发展的指数水平,并建立了数字经济、技术创新与经济高质量发展的耦合协调模型[6]。

1.3 长江经济带数字经济对高质量发展影响效应研究

段东建立了包含质量变革、效率变革、动力变革三方面的长江经济带高质量发展指标体系与包含数字化产业、数字化应用、数字基础设施、普惠金融四方面的长江经济带数字经济评价指标体系,提出完善数字基础设施建设、加速实现产业数字化、改善区域发展不平衡性、加强交通基础设施的互通等建议[7]。刘新智等研究发现,在长江经济带各省市的发展中,数字经济能够推动数字创新,并且数字经济对绿色创新具有显著的空间溢出作用,最终从基础设施、绿色创新主体等方面促进长江经济带各区域之间的协调发展[8]。屈林发等构建了反映数据新动能的综合评价指标体系,认为社会数字化水平提高不仅带来了数据新动能,还带来了隐私、垄断等新问题,最后从释放数据新动能、基础设施建设、数据商用合规监管、政府数字化四方面提出建议[9]。王紫嫣等认为数字经济成为衡量经济发展的重要指标,数字经济通过对经济水平、消费水平、幸福指数3 项指标的影响实现经济高质量发展[10]。

综上所述,研究长江经济带数字经济对经济高质量发展的影响效应已取得较多成果,而大部分学者的关注点主要在数字经济对经济高质量发展影响的评价体系方面,对数字经济发展水平测度及其驱动经济高质量发展的效应的研究较少。我们在长江经济带各省市2016—2020 年数据的基础上,构建数字经济发展不平衡测度指标体系,采用熵权法测度数字经济发展水平,并计算出综合得分,利用双向固定回归模型探讨长江经济带数字经济发展水平对经济高质量发展的影响效应,依据研究结果有针对性地提出建议。

2 研究设计

2.1 指标体系

我们借鉴雷鸣嘉[11]、范晓莉[12]、陈晓东[13]等学者构建的指标体系,从数字化基础设施、数字化应用程度和数字化创新水平几个角度构建长江经济带数字经济发展水平测度指标体系,具体如表1 所示。

表1 数字经济发展水平测度指标

2.2 测度方法

2.2.1 熵权法原理

我们采用熵权法对2016—2020 年长江经济带11 个省市数字经济发展水平进行测度。参考陶长琪等[14]所使用的熵权TOPSIS 法,该方法将熵权法和TOPSIS 法相结合。首先运用熵权法对选用的长江经济带各省市的经济指标进行加权处理,再运用TOPSIS 法,使用理想求解的特有技巧,对各项指标进行排序。在熵权法中,运用熵值确定某项指标的离散程度,其信息熵越低,该指标对综合评价的影响力(即权重)就越大。熵权法基本不受人的主观影响。在此基础上,我们提出了一种基于熵权的多指标综合评估方法。

2.2.2 算法步骤

2.2.2.1 选取数据选择m个指标,共n个样本,则xij为第i个样本的第j个指标的数值。

2.2.2.2 数据标准化

在各项指标的计量单位以及方向不统一的情况下,需要对选用的数据进行标准化,通过标准化得出正向化指标。如果数据均为负值,可以跳过正向化步骤,公式如下:

2.2.2.3 归一化

为了消除数字经济发展不平衡指标之间的量纲影响,需要通过标准化的处理方式处理数据,解决可比性这一问题。原始数据在经过处理之后,进行综合对比评价,使预处理的数据被限定在[0,1]范围内,以此来减少奇异数据引起的不良影响。处理公式如下:

2.2.2.4 计算信息熵

信息熵的熵值越小,信息量越大,计算公式如下:

2.2.2.5 计算信息效用值

信息效用越大,信息量越大。信息效用值计算公式如下:

2.2.2.6 计算指标的权重系数

将信息效用值归一化,就能得到每个指标的权重:

2.3 数据来源

以2016—2020 年长江经济带11 个省市面板数据为样本,所用数据来自《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》以及工业和信息化部官网。

2.4 结果分析

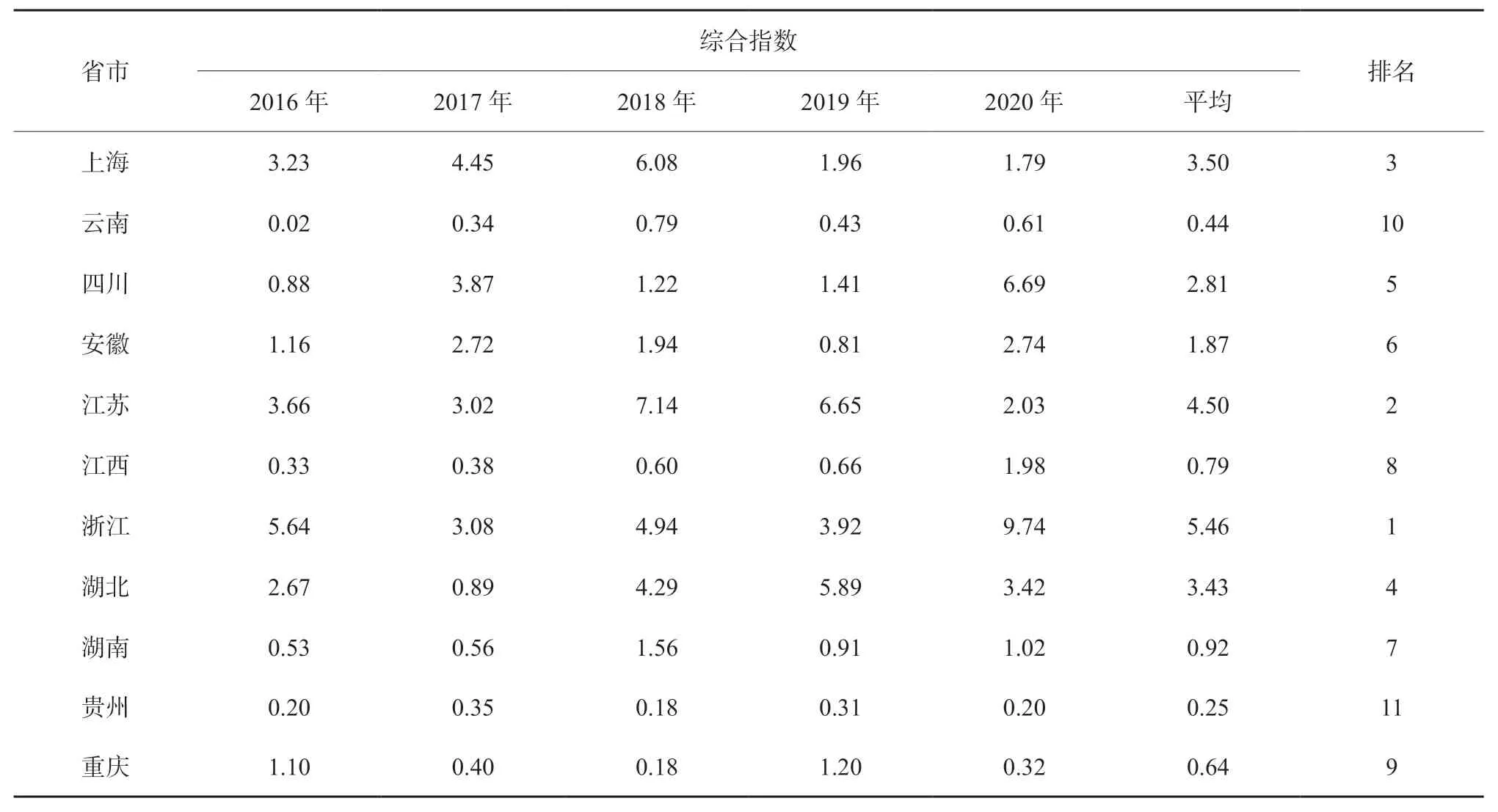

基于数字经济发展新动能指数综合指标体系,通过熵权法计算出如表2 所示的11 个省市数字经济发展水平综合指数,以此把握长江经济带各省市数字经济发展水平整体情况。

表2 熵权法计算综合指标结果

从表2 中可以看出,浙江、江苏、上海三个省市的数字经济发展水平较其他省市更好,数字经济发展平均综合指数最后一位的是贵州,与第1 名浙江相差较大,这表明长江经济带数字经济发展不平衡,两极分化较为严重。从总体来看,长江经济带数字经济发展水平呈上升趋势,但是各省市之间的发展不平衡。

3 数字经济发展水平对经济高质量发展的影响

3.1 模型设定

为深入研究长江经济带数字经济发展水平对经济高质量发展产生的影响,参照申雅琛等[15]的研究方法,选取影响经济高质量发展的控制变量,设定如下计量模型:

其中,HQED代表经济高质量发展指数,DE代表数字经济发展水平。为验证结论的稳定性,我们在回归时加入了部分控制变量X,εi,t为随机干扰项,μi和δt表示个体固定效应和时间固定效应。

3.2 双向固定回归模型

根据现有研究成果,我们选取了投资(IN)、政府调控(GR)、交通基础设施(TI)、教育水平(EI)作为影响经济高质量发展的控制变量,建立双向固定效应模型,其中投资变量用全社会固定资产投资(亿元)表示,政府调控用一般预算支出(亿元)表示,交通基础设施用公路里程(km)表示,教育水平用该地区教育经费合计(万元)表示。以上数据来源于2017—2021 年《中国统计年鉴》。利用2016—2020 年长江经济带省际面板数据进行双向固定效应回归,结果见表3,以POOL 模型作为最终结果。

表3 双向固定模型

从上表可知:其P值均小于0.1,说明回归效果显著,表明数字经济的发展确实能促进经济高质量发展,当逐个加入控制变量后,数字经济这一核心变量的回归系数依然为正,并且通过了显著性检验,这意味着核心结论在控制了其他可能的影响因素后同样是成立的,这说明我们的结论是相对稳定可靠的。结果说明随着地区经济发展水平的提升,交通通信等基础设施越来越完善、全社会固定资产投资的增加以及教育经费的投入,为经济高质量发展提供了支持,同时有助于缩短长江经济带各省市之间的差距,促进数字经济的发展。

3.3 动态面板回归模型检验

经济关系在很多方面具备动态性特征,如时间上的记忆性,一般体现在两个方面:一方面是滞后的响应变量作回归解释变量所引起的自相关;另一方面是个体间差异的个体效应所引起的自相关。动态面板数据模型通常假定不同个体的自回归系数相同且不变,从而对模型施加结构稳定的约束,建立动态面板模型,结果如表4 所示。

表4 动态面板模型结果

根据动态面板模型构建要求,Hansen 过度识别检验的原假设为工具变量与误差项不相关;如果P>0.05 则接受原假设,意味着工具变量与误差项不相关,反之则拒绝原假设,意味着工具变量与误差项相关。模型拒绝Hansen 过度识别检验(P=0.231>0.05),意味着工具变量与误差项无关,说明当前模型构建良好。同时,如果AR(2)对应的P>0.05,则接受原假设,意味着模型通过自相关检验,反之则拒绝原假设。由表4 结果可知,模型接受AR(2)检验(P=0.924 >0.05),意味着模型不存在自相关性,说明当前模型构建良好。

从表4 可知,数字经济发展水平对经济高质量发展产生了显著影响,这进一步印证了文章提出的观点。另外,从控制变量来看,全社会固定资产投资、一般预算支出、公路里程、教育经费能对数字经济发展产生了显著影响。

4 研究结论与政策建议

4.1 研究结论

一定程度上,信息技术的发展推动了数字经济的发展,同时促进了传统产业的转型升级。目前,长江经济带各省市正处于高质量经济发展转型升级的重要时期,将数字经济融入长江经济带高质量发展的过程十分重要;数字经济对长江经济带整体实现高质量发展存在显著的正向影响,根据表2,各省市数字经济发展的不平衡性在一定程度上阻碍了长江经济带整体数字经济发展水平的提升,数字经济发展水平较高的地区主要是浙江、江苏、上海,重庆、云南、贵州等中西部地区数字经济发展水平较低。最后,由双向固定回归模型结果可知,投资、政府调控、交通基础设施、教育水平都影响着长江经济带各省市的数字经济发展水平。综上所述,我们提出以下政策建议。

4.2 政策建议

4.2.1 推进产业数字化,促进数字经济发展

数字经济是经济发展过程中不可缺少的重要因素。在实际的生产中,数字经济发挥着重要作用,推动产业数字化,如在移动通信行业,将数字技术与移动通信技术相融合,能大大加快工作效率,提高劳动生产率。加大基础设施建设,运用互联网、人工智能等技术赋能传统产业,需要着重推进产业数字化,将数字技术融入各行业的生产过程,促进数字经济发展。

4.2.2 加大研发投入,增强数字经济的竞争力

在数字产业化方面,经过数年的发展,我国在软件、人工智能技术、应用场景等领域有优势,但与发达国家相比仍存在一定的差距,应加强数字产业与传统产业融合,推动数字经济高质量发展;在技术水平方面,长江经济带大部分省市与北京、深圳、广州等一线城市还有一定的差距,长江经济带各省市应加大研发资金投入,加强对数字经济领域核心研发人才的关注与扶持;同时,提高企业的有效研发投入,支持科技型企业转型升级,建立一套涵盖创业期、成长期和成熟期的财政支持体系,增强长江经济带各省市数字经济的竞争力,培育新优势,加大企业的参与力度。

4.2.3 数字经济与实体经济相融合,推动经济高质量发展

数字经济是实体经济的一部分,应该与实体经济相结合,从而推动传统制造业的转型升级。长江经济带内的省市要不断更新发展观念,实行创新驱动发展战略,制定具有特色的政策,以推进长江经济带的数字发展。同时,加强数字经济基础建设,夯实数字经济发展的基础,缩短数字鸿沟,突破数字资源瓶颈。比如京东为我们提供了很好的经验,其作为一家电商企业,既具备实体企业属性,也拥有一定的数字技术,持续加大数字基础设施建设,将数字技术融入企业的运营中,探索出了一条“链网融合”的新路径,在推动自身企业数字化转型升级的同时,也为其他同类企业提供借鉴,从而有助于促进全社会经济高质量发展。