穴位贴敷结合小针刀治疗肩背肌筋膜炎临床观察

罗 成

肩背肌筋膜炎是临床常见骨科疾病类型,该病也称之为肩背肌纤维织炎,患者普遍存在肩背部疼痛、僵硬、软弱无力、活动受限等临床症状,甚至疼痛会蔓延至上肢与头部,触摸肩背部可触及条索状物或结节,甚至部分患者存在耳鸣、头晕、头痛等症状,严重影响工作与生活质量。中医将肩背肌筋膜炎纳入“筋痹、痹证”范畴,与机体内在阴阳失衡或久坐久老,气血亏虚及营卫失调等导致风寒湿邪侵袭有关[1]。西医治疗肩背肌筋膜炎存在较大不良反应且远期疗效相对一般。中医强调运用康复、针灸及中药等各种治疗方式,对此,本研究选取2020年1月—2021年1月因肩背肌筋膜炎来诊患者应用中药穴位贴敷结合小针刀,效果显著,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2020年1月—2021年1月因肩背肌筋膜炎来永丰县中医院就诊的62例患者。采取随机数字分组方式划分所有研究对象,奇数患者为观察组(31例),偶数患者为对照组(31例)。观察组男17例,女14例;年龄22~76岁,平均(44.67±14.41)岁;病程1~7周,平均(2.49±0.71)周。对照组男15例,女16例;年龄20~66岁,平均(41.74±10.91)岁;病程1~6周,平均(2.27±0.66)周。所有研究对象年龄、性别、病程等常规资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 诊断标准西医诊断:起病缓急,发病部位集中于背部;患者存在肩背部肌肉酸楚、疼痛、僵硬且伴有不同程度活动障碍等主要临床表现;查体时发现患者肩背部存在局限性压痛且可触及条索与结节,加大按压力度可有明显酸痛感,其中冈上肌、斜方肌中下束等为压痛常见部位。中医诊断:参照《中医病症诊断疗效标准》[2]中提出的“风寒湿型肩背筋膜炎诊断标准”进行诊断:患者肩背部肌肉僵硬,酸痛,当劳累或阴雨天后上述症状会有所加重;好发于两侧肩胛间;肩部牵拉酸胀疼痛明显且肩背板滞。

1.3 纳入与排除标准纳入标准:患者临床体征与中西医肩背肌筋膜炎诊断标准相符;30 d内未接受药物或其他治疗;年龄20~80岁;患者及家属知情同意。排除标准:合并造血系统、肝肾功能、心脑血管、免疫系统及内分泌系统等严重脏器功能疾病;妊娠或哺乳期;对本研究使用药物过敏;配合性不足者。

1.4 方法

1.4.1 治疗方法对照组患者实施中药穴位贴敷治疗,药方如下:川芎20 g,豨莶草30 g,羌活30 g,独活30 g,制川乌5 g,五加皮20 g。将上述药物研磨混匀后,加入适量蜂蜜调至膏状,之后选取双侧天宗、风门、大椎、大杼作为贴敷穴位,将药膏固定于上述穴位后运用拇指缓慢按揉,每个穴位轻揉2 min,贴敷12 h后将穴位贴取下,为避免患者皮肤出现瘙痒不适,可在缓冲12 h后再次贴敷,每日治疗1次,15 d为1个疗程。

观察组患者在对照组治疗基础上联合小针刀治疗,患者以俯卧位调整好身体姿势后,操作者取肩背部条索处、硬结处或压痛点作为治疗点,每次治疗选取2~3个点并运用龙胆紫标记,对操作区域行常规消毒后铺设无菌巾,用1%利多卡因对操作区域行局部逐点麻醉,局麻发挥作用后针刀迅速刺入皮肤,顺利进入皮下后应尽可能避开浅静脉,在此过程中做到刀口线与局部肌肉走形方向相同,同时需严格遵循闭合性手术强调的定点、定向、加压分离及刺入的进针方式,针刀顺利刺入病灶后行纵横向切割摆动,缓慢剥离条索与粘连处后硬结铲除,完成手术后拔出刀具,做好止血措施后在针孔粘贴输液贴保护48 h,避免针孔沾水感染,根据患者病情,较重者需7 d后再次行小针刀治疗,此治疗方式不超过2次。

1.4.2 观察指标①临床疗效;②视觉模拟评分法(VAS)评分;③生活质量评分;④复发率等情况。

1.4.3 疗效判定标准临床疗效判定方面:分为痊愈、显效、有效与无效4类。痊愈:患者接受一系列治疗措施后,其肩背部按压基本无痛感,局部疼痛完全消失,肢体活动度基本恢复正常,可正常工作;显效:患者接受一系列治疗措施后,肩背部按压痛感不明显且局部疼痛基本消失,肢体活动度大致正常且可适当参与轻度工作;有效:患者接受治疗后,肩背部按压虽有痛感,但程度相对较轻,局部疼痛有减轻,肢体活动度和治疗前相比有改善,可参与强度轻微工作;无效:患者接受治疗后,其临床症状基本无变化,甚至肩背部疼痛有加重趋势。生活质量评分采用SF-36量表:从躯体功能、情感障碍、生命活力、身体健康4大指标进行评估。在VAS评分方面,对患者疼痛程度进行评价,重度疼痛(7~10分)、中度疼痛(4~6分)、轻度疼痛(1~3分),医生可让患者在直尺上标出自身可忍受的疼痛位置。

2 结果

2.1 2组患者临床疗效比较观察组患者临床总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者临床疗效比较 (例,%)

2.2 2组患者VAS评分比较2组患者治疗前VAS评分差异无统计学意义(P>0.05)。2组患者治疗后VAS评分均降低,更观察组患者VAS评分降低程度且显著(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者VAS评分比较 (分,

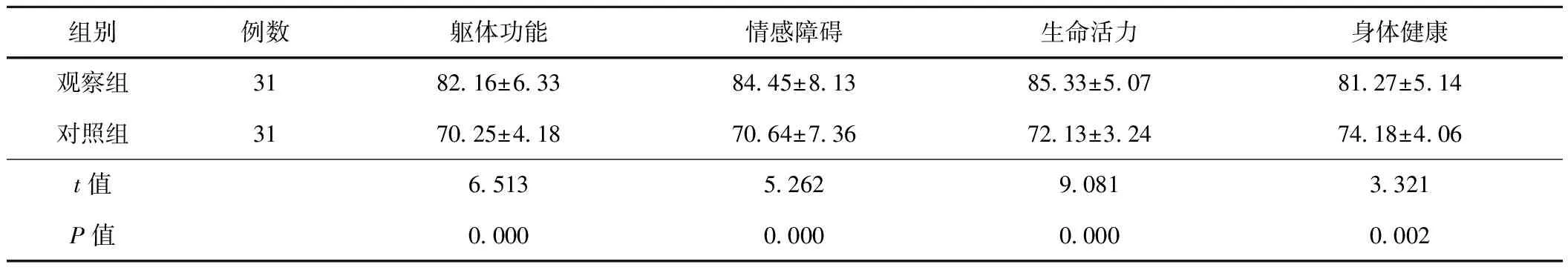

2.3 2组患者生活质量分析观察组患者治疗后生活质量评分各项均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者生活质量评分比较 (分,%)

2.4 2组患者复发率比较在复发率方面,治疗后随访3个月,观察组复发率为6.45%(2/31),优于对照组35.45%(11/31),χ2=5.232,P<0.05,差异有统计学意义。

3 讨论

西医认为肩背肌筋膜炎病理机制为慢性无菌性炎症与肩周软组织损伤,患者多存在肩关节功能活动受限和肩周疼痛等临床表现。患者肩部在阴雨天或夜间疼痛感会更加强烈,对肩部实施局部热敷后可缓解。中医认为肩背肌筋膜炎属于“痹证”范畴,内部致病因素为气血亏虚,筋脉瘀阻,外因致病因素为外伤劳损和风寒湿邪侵袭等,导致气血凝滞不通。相关研究指出,虽然肩背肌筋膜炎具有自愈性,但部分患者肩部疼痛可持续多年,更为关键的是,肩背肌筋膜炎对患者肩部功能形成限制,患者无法正常从事劳动力较大的活动,甚至活动力度轻微就会感到肩部不适,严重影响患者日常工作和生活。目前临床治疗肩周炎多采取手法治疗、针灸治疗、小针刀、神经阻滞、物理疗法等,不同治疗方式具有不同优势,但要根据患者实际病情选取适当治疗方式,提升治疗效果[3]。

本文研究结果显示,观察组患者临床总有效率与对照组相比更高,差异有统计学意义(P<0.05)。2组患者治疗后VAS评分均有不同程度降低,其中观察组患者VAS评分降低程度比对照组下降更为显著(P<0.05)。观察组生活质量评分优于对照组(P<0.05)。治疗后随访3个月,观察组复发率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。说明运用中药穴位贴敷结合小针刀治疗肩背肌筋膜炎效果显著。中药穴位贴敷具有活血通络和温经散寒之效,可松解和修复痉挛变性肌肉组织,加速局部血液循环,使无菌性炎症和肌筋膜张力减轻,促肌细胞再生,改善肌筋膜痉挛缺血情况,达到疾病治疗和预防目的。

本研究应用中药具有散寒止痹、祛风化湿、活血通络、强筋健骨等功效,上述药物共同发挥改善微循环、抗炎镇痛以及修复组织等多种作用[4]。如独活具有止痛、镇静、抗炎以及抗凝、抗血栓与抗血小板聚集等作用。羌活则具有镇痛解热之功效,性温散寒,有利于关节。制川乌具有温经止痹与祛风胜湿等作用,其主要成分含有较强的抗炎活性,有效减少炎性渗出。尤其该药物中的乌头碱可对局部皮肤形成刺激,当皮肤黏膜感觉神经末梢受到兴奋则会产生灼热感与疹痒,从而皮肤因麻醉丧失知觉。川芎可有效抑制血小板聚集与抗血栓形成,对中枢神经系统具有解除痉挛与镇静之功效。五加皮自身所具有的祛风胜湿等功效与现代医学中的镇痛抗炎作用和对免疫功能影响联系紧密。相关研究指出,五加皮可有效抑制急慢性炎症且具有强筋健骨与补益肝肾等功效,其强筋健骨与补益肝肾功效、抗性激素样与抗应激作用以及促进DNA合成联系紧密[5]。小针刀医学指基于软硬层面对人体组织结构进行划分,即分为软组织与硬组织。其中肩周炎为针刀医学软组织疾病范畴。借助小针刀可使动态平衡与力平衡得到恢复,释放和补充能量,激发生物能并推动其转至生物电流,加速局部微循环,达到治愈疾病目的。

中医学认为,肩背肌筋膜炎病因多与肩背部长期处于慢性劳损状态,再因天气湿冷等导致邪气侵入机体引发气血阻滞,经络不畅,出现“不通则痛”[6]。中医治疗肩背肌筋膜炎强调化瘀止痛、除湿通络与祛风散寒,在中药贴敷中选取手太阳经的天宗等穴,足太阳经的风门等穴,通过刺激上述穴位达到调动全身阳气作用,起到活血化瘀、通络止痛与散寒祛风作用。选取的川芎、羌活、独活、制川乌、五加皮等中药共奏活血化瘀与祛风除湿等功效,药物可在穴位上直接发挥作用,操作者贴敷后轻揉2 min促进药物吸且能更好地发挥治疗作用。小针刀疗法则可使局部软组织循环得到改善,促进组织代谢清除炎性物[8]。针刀疗法还可发挥针刺效用且得气感远远强于普通针刺。上述2种治疗方式都建立于中医理论层面,相结合治疗可刺激多器官产生感应信号并经不同途径传递至大脑与脊髓,进而产生可发挥显著抑制作用的诱发电位,多种神经元活动激发并释放大量神经介质,发挥止痛效果。本研究选用中药穴位贴敷结合小针刀治疗肩背肌筋膜炎,旨在强调二者协同奏效作用,穴位可高效吸收药物,促使经络迅速疏通,针刀可使穴位局部产生较强的针刺效应并在此基础上助力于药物疏通经络,达到活血化瘀与祛风除湿等多重功效。该治疗方式与传统西医治疗方式相比整体安全性更为显著,不良反应少,患者普遍可接受,可作为临床治疗肩背肌筋膜炎方式之一,加速患者康复。

总之,运用中药穴位贴敷结合小针刀治疗肩背肌筋膜炎具有显著临床疗效,可有效缓解患者肩背疼痛,促进局部血供,复发率低,整体安全性较高,该治疗方式值得临床推广应用。