基于胎儿头围、腹围和产程进展角建立简单模型对阴道助产术难度的预测价值

陈慧,伍素卿,梁旭霞,张珊珊,马艳华,胡琼燕

阴道助产术(胎头吸引术和产钳助产术)是在第二产程中迅速娩出胎儿的有效措施。近几十年,全世界阴道助产率下降[1-3],这与大部分产科医生担忧其母儿并发症所带来的医疗纠纷有关。研究表明,助产过程中多次牵引[4]、更换器械助产(胎头吸引术失败转产钳助产术)[5]以及阴道助产失败转剖宫产[6],均导致母儿并发症发生率显著增加。术前准确评估胎头位置、胎方位与助产成功率及安全性密切相关[7]。临床上常使用阴道指检进行评估,错误率高,稳定性差[8]。2018 年国际妇产科超声协会发布的产时超声实践指南建议,在需阴道助产前,若阴道指检无法明确胎方位及胎头位置,可应用产时经会阴超声辅助评估[9]。目前国外大多数研究关注如何应用单一或数个经会阴超声参数预测阴道助产的难度及成功率[10-12],其中,产程进展角(angle of progression,AOP)能客观反映胎头位置高低,且简单易学,可重复性和稳定性强[13],目前得到广泛认可。然而,一些胎儿因素,如头围(head circumference,HC)、腹围(abdominal circumference,AC)、估计胎儿体质量等亦与助产成功与否密切相关[14-15]。其中,临床上估计胎儿体质量由HC 和AC 带入Hadlock 公式3[16]计算获得。基于此,为帮助临床医生在第二产程中快速做出是否行阴道助产的关键决策,本研究通过结合HC、AC 及AOP 建立不同简单预测模型,探讨不同模型对阴道助产术难度及安全性的预测价值,以期得到更优化的预测模型。

1 对象与方法

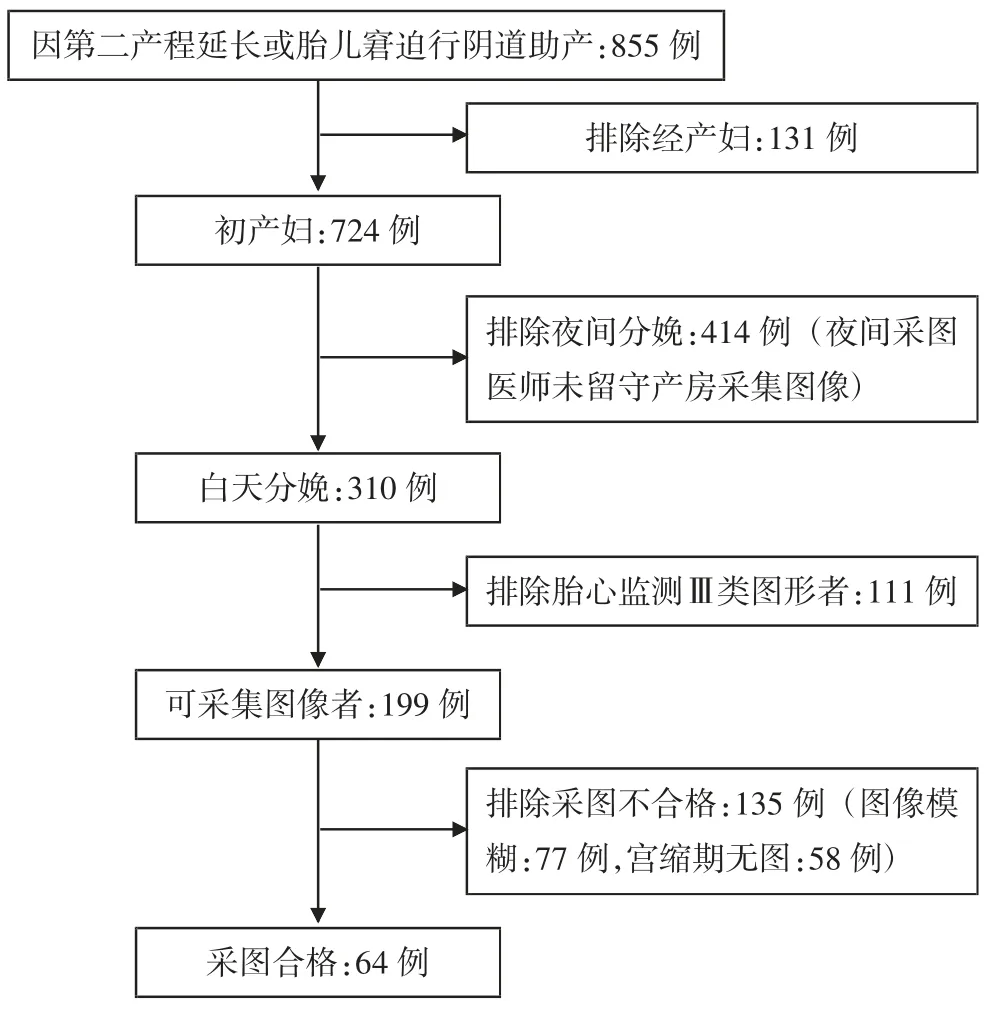

1.1 研究对象广西壮族自治区人民医院(我院)2017 年5 月—2022 年7 月产科分娩产妇共26 997 例,阴道分娩14 678例(54.4%),其中胎头吸引术分娩667 例(4.5%),产钳助产术250 例(1.7%)。本研究纳入助产前成功行经会阴超声采集图像的64 例初产妇作为研究对象,纳入流程见图1。纳入标准:①足月单胎(妊娠37~41+6周);②18~45 岁;③分娩前体质量40~89 kg;④身高≥150 cm;⑤无严重产科合并症及并发症;⑥产前估计胎儿体质量<4 000 g;⑦阴道指检确认宫口开全且胎膜已破;⑧头先露;⑨阴道助产指征为第二产程延长或临床考虑胎儿窘迫(参照2009 年美国妇产科医师学会指南中的产时胎心监护图形三级判读系统判读为Ⅱ类图形,进一步观察或积极处理无改善[17])。排除标准:①有阴道分娩禁忌证;②母体合并严重产科合并症或并发症;③胎儿先天结构畸形;④胎心监测Ⅱ类图形者经观察及积极处理后进一步发展为Ⅲ类图形(如延长减速、胎心基线细变异差且并发晚期减速。此类情况需紧急终止妊娠,术前超声采图时间不足)。本研究为前瞻性观察性研究,已获我院伦理委员会批准(批号:KY-LW-2017-3 号),所有研究对象均签署了知情同意书。

图1 本研究人群的纳入流程

1.2 分组及样本量估算根据助产结局和母婴情况将研究对象分为困难或失败组(A 组)和成功且容易组(B 组)。有下列1 种及以上情况,纳入A 组:①需要3 次及以上牵引;②中途更换助产器械后牵引成功者(胎头吸引术失败转产钳助产术);③阴道助产失败转剖宫产终止妊娠;④术者主观评估阴道助产失败可能性高,行剖宫产终止妊娠;⑤新生儿明显产伤(包括头皮损伤、头皮血肿、帽状腱膜下血肿、颅内出血、颅骨骨折、面部撕裂伤、眼球损伤、面神经损伤等);⑥会阴Ⅲ度或Ⅳ度裂伤。其余病例纳入B 组。本研究假说为纳入HC 和(或)AC 以及AOP 的预测模型,能有效预测阴道助产难度和成功率。本研究采用受试者操作特征(receiver operator characteristic,ROC)曲线统计分析。阅读既往文献获知单独采用AOP 预测阴道助产难度的ROC 曲线下面积(area under the curve,AUC)约为0.671~0.869[11-12,18]。本研究期望同时纳入HC、AC 模型的预测效能优于AOP,AUC 至少达到0.80,α=0.05,β=0.10,A 组和B 组病例数比例为1∶2,采用PASS 2021估算样本量。结果显示A 组至少需要13 例,B 组至少需要25例。假设10%的数据缺失,A 组需要15 例,B 组需要28 例,总样本量共需43 例。根据助产结局和母婴情况,本研究纳入的64 例产妇中,纳入A 组17 例,纳入B 组47 例。

1.3 超声检查超声图像由2 名为本研究专门培训的产科医师(医师A 和医师B)使用配置2D 探头的超声诊断仪(中国深圳开立公司,型号:S11Pro,3~5 MHz)采集。

1.3.1 超声图像采集 在第二产程中出现需要阴道助产的情况时,医师A 或B 立即采集超声图像,但未立即测量AOP。采图方法:孕妇平卧于产床上,排空膀胱,屈膝屈髋,探头置于小阴唇间,经会阴取矢状切面,清晰显示耻骨联合及大部分胎头轮廓,分别于宫缩间期和宫缩期截取图像并保存。采图结束后,术者行阴道指检评估胎方位及胎头位置后,根据临床经验决策阴道助产术的实施与否。术者对超声图像信息不知情。

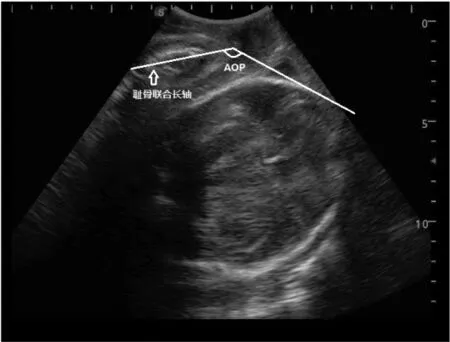

1.3.2 AOP 测量 离线测量AOP。AOP 为会阴矢状面下,经耻骨联合下缘与胎头颅骨轮廓作切线,此线与耻骨联合长轴的夹角[9](见图2)。宫缩间期和宫缩期留取2 张及以上图像,最终得到每例患者的宫缩间期AOP 均值(AOP1)及宫缩期AOP 均值(AOP2),并计算AOP1 和AOP2 差值(ΔAOP)。

图2 经会阴矢状切面下测量AOP

1.4 助产施术者和器械本研究中阴道助产术由有10 年及以上工作经验的高年资产科医师操作,使用的助产器械为Kiwi Omni 胎头吸引器(美国Clinical Innovations 公司,型号:VAC-6000M)和Tucker-Mclane 产钳(德国Tumed Surgical Instruments&Hospital Supplies 公司,型号:72.141.39)。

1.5 临床资料收集收集产妇的一般资料、产前和产时超声资料、分娩资料与新生儿结局。①一般资料包括年龄、孕周、身高、体质量、体质量指数(body mass index,BMI)、孕次、是否催产、产程中是否无痛分娩。②产前超声资料包括产前超声胎儿生长径线(双顶径、HC、AC、股骨长),并根据Hadlock 公式3[16]计算估计胎儿体质量。产时超声资料AOP。③分娩资料包括第一产程时长、第二产程时长、拟助产前阴道指检胎头位置、助产指征、助产方式、会阴侧切、牵引次数、末次牵引时长、末次牵引初始牵引方向、术者评估牵引难易程度、分娩方式和软产道裂伤情况。④新生儿结局包括新生儿性别、出生体质量、Apgar 评分、脐动脉血气pH 值、新生儿产伤、头颅B超情况和是否转新生儿重症监护室(neonatal intensive care unit,NICU)。

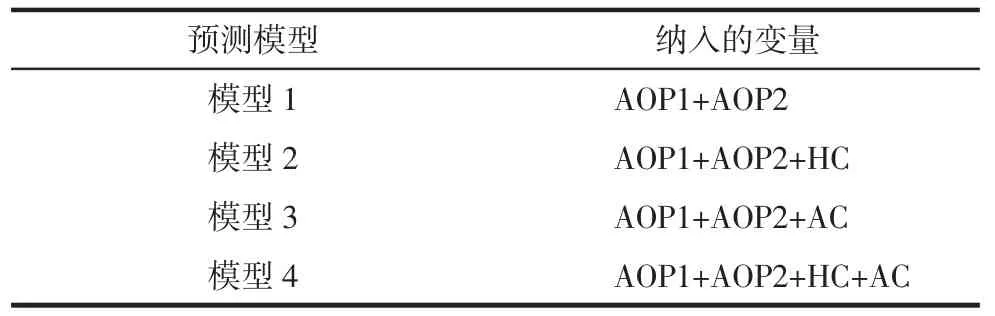

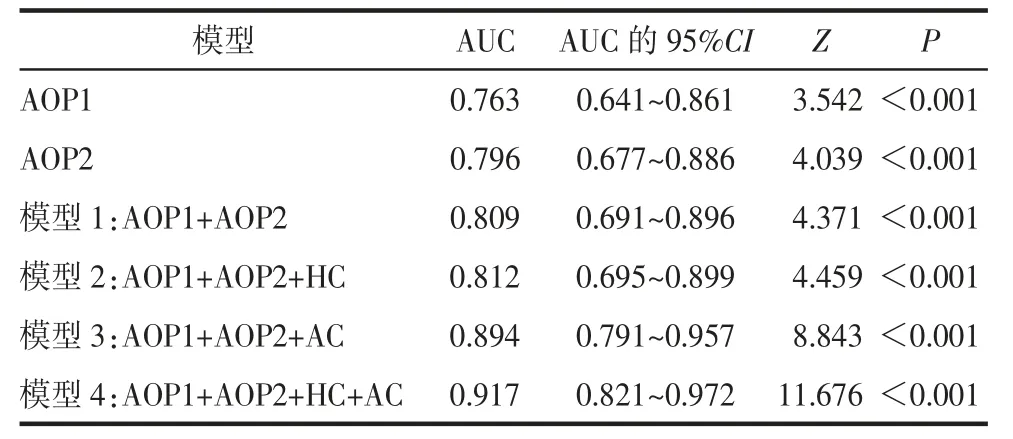

1.6 统计学方法采用SPSS 26.0 软件和MedCalc 19.7.2 软件进行统计分析。定量资料采用Shapiro-Wilk 检验进行正态性检验,符合正态分布的定量资料用均数±标准差()表示,组间比较采用两独立样本的t 检验;非正态分布的定量资料用中位数(四分位数)[M(P25,P75)] 表示,组间比较采用Mann-Whitney U 检验。定性资料采用例数(百分比)表示,组间比较采用卡方检验或校正卡方检验。将HC、AC、AOP1 和AOP2 进行不同组合分别纳入二分类Logistic 回归分析,构建4 种不同的预测模型(见表1)。采用ROC 曲线的AUC 评估不同模型的区分度,采用DeLong 检验对不同模型的AUC 进行两两比较,得到区分度最佳模型。Hosmer-Lemeshow 检验评估模型预测概率准确度,利用Bootstrap 重复取样(1 000 次)的方法对模型进行内部验证。P<0.05 为差异有统计学意义。

表1 基于多因素二元Logistic 回归分析建立的预测模型

2 结果

2.1 临床资料及分组情况A 组17 例中,胎头吸引术7 例,产钳助产术7 例,胎头吸引术转产钳助产术2 例,转剖宫产1 例;B 组47 例中,胎头吸引术27例,产钳助产术20 例。A 组助产术前术者评估助产容易或中等难度8 例,评估助产困难或可能失败但试助产9 例。B 组助产术前均评估为助产容易或中等难度。最终本研究除A 组中1 例因术者主观评估助产失败可能性高,直接行剖宫产分娩外,均助产成功,产妇均未发生会阴Ⅲ度或Ⅳ度裂伤。

2.1.1 2 组一般资料及第一产程资料比较 2 组的年龄、孕周、身高、BMI、孕次、催产率和无痛分娩率、第一产程时长、助产指征(胎儿窘迫)占比相比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。2 组阴道指检胎头位置差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2 组一般资料及第一产程资料比较

2.1.2 2 组第二产程及助产情况比较 2 组牵引次数、末次牵引时长、末次牵引不同初始牵引方向占比比较,差异有统计学意义(均P<0.05)。2 组第二产程时长、会阴侧切率比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。见表3。

表3 2 组第二产程及助产情况比较

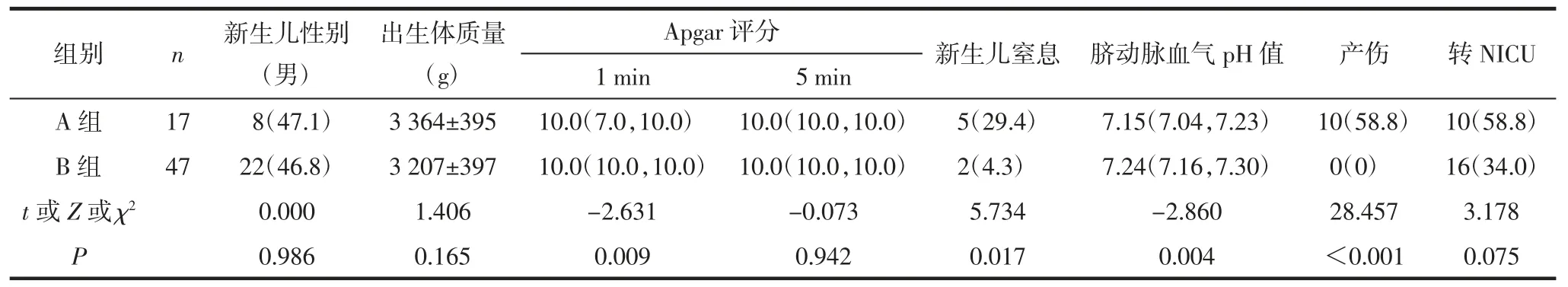

2.1.3 2 组新生儿结局比较 A 组中共10 例新生儿发生产伤,其中头皮破损1 例(5.9%),单纯面神经损伤2 例(11.8%),仅头颅B 超提示异常者6 例(35.3%,头皮血肿或硬膜下血肿4 例,颅内出血2例),复合损伤1 例(5.9%,同时发生面神经损伤、头皮血肿、硬膜下血肿和颅顶骨骨折)。2 组1 min Apgar 评分、新生儿窒息率、脐动脉血气pH 值和产伤率比较,差异有统计学意义(均P<0.05)。2 组新生儿性别、出生体质量、5 min Apgar 评分和转NICU率比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。见表4。

表4 2 组新生儿结局比较

2.2 2 组超声指标的比较2 组AC、AOP1 和AOP2比较,差异有统计学意义(均P<0.05);2 组HC、估计胎儿体质量和ΔAOP 比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。见表5。

表5 2 组超声指标的比较 ()

表5 2 组超声指标的比较 ()

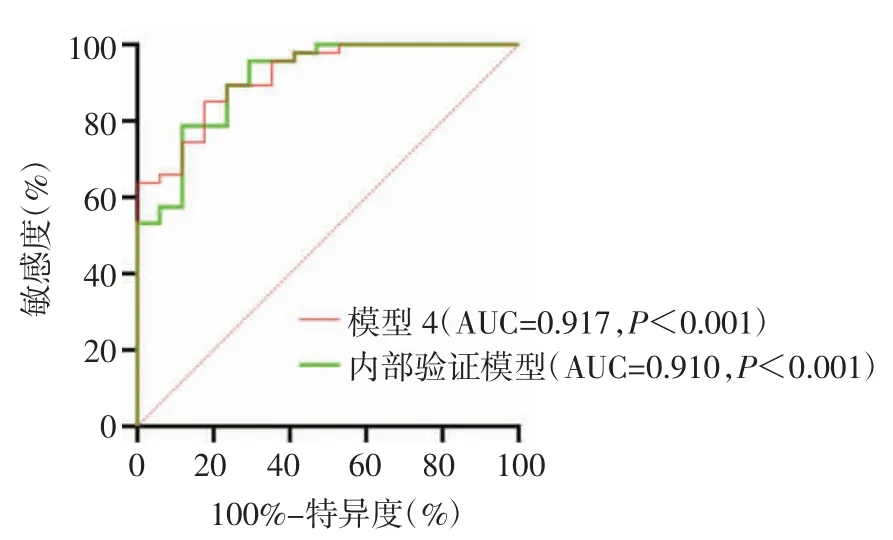

2.3 不同预测模型的构建与评价将HC、AC、AOP1 和AOP2 进行不同组合分别纳入二分类Logistic 回归分析(因变量赋值:助产成功且顺利=1,助产困难或失败=0),构建4 种预测模型。据ROC 曲线分析,AOP 和4 种模型对阴道助产术难易程度的区分度见表6 和图3。模型4 的AUC 最大(AUC=0.917,95%CI:0.821~0.972,Z=11.676,P<0.001),区分度良好。DeLong 检验结果显示,模型4 与AOP1、AOP2、模型1 及模型2 的AUC 比较,差异有统计学意义(模型4 vs.AOP1:Z=2.467,P=0.014;模型4 vs.AOP2:Z=2.232,P=0.026;模型4 vs.模型1:Z=1.981,P=0.048;模型4 vs.模型2:Z=2.045,P=0.041);模型3 与AOP1 的AUC 比较,差异有统计学意义(Z=2.303,P=0.021)。综上,模型4 的区分度最优,预测成功且容易阴道助产术发生概率的公式为:EXP(-2.573+0.066×AOP1(°)+0.092×AOP2(°)+0.101×HC(mm)-0.162×AC(mm))/[1+EXP(-2.573+0.066×AOP1(°)+0.092×AOP2(°)+0.101×HC(mm)-0.162×AC(mm))]。

表6 AOP 与4 种预测模型对阴道助产术难易程度的区分度

图3 4 种预测模型和AOP 的ROC 曲线

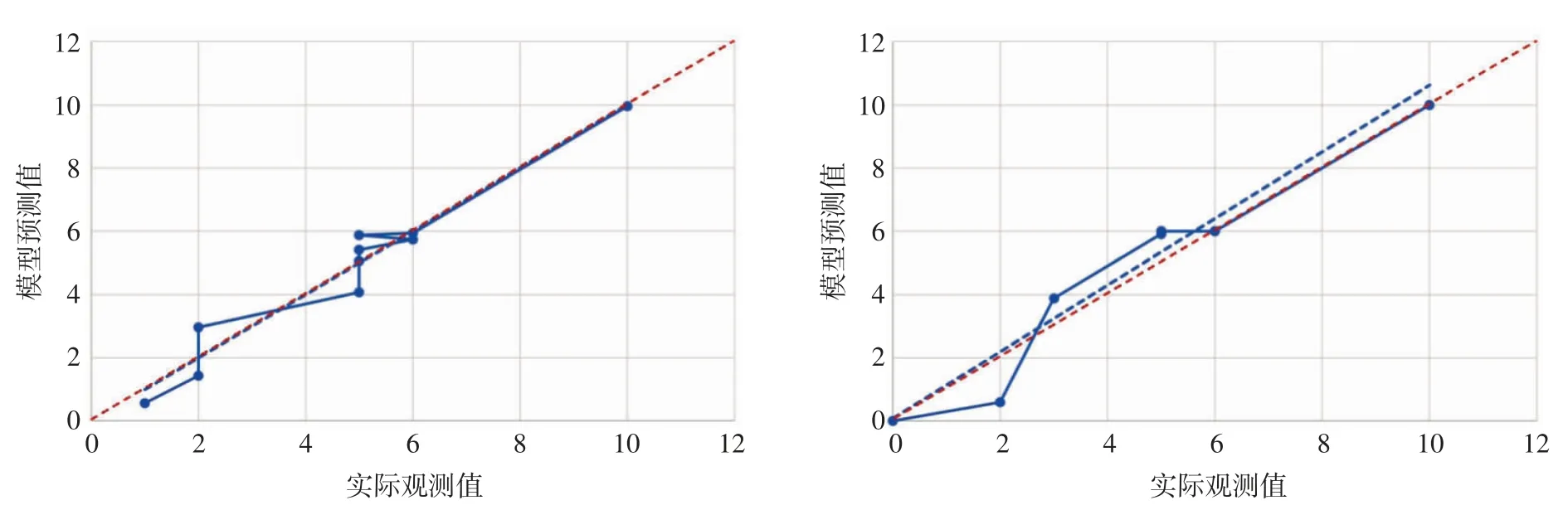

模型4 经Hosmer-Lemeshow 检验显示χ2=5.873,P=0.661,模型校准度良好;校准曲线的斜率1.001,截距0.003,提示模型4 预测阴道助产术成功的概率与实际观察到的概率之间存在较好的一致性(见图4A)。内部验证结果显示,验证模型ROC 曲线,AUC 为0.910(95%CI:0.812~0.967,Z=10.022,P<0.001),提示区分度良好(见图5);校准曲线的斜率1.054,截距0.083,提示模型一致性较好(见图4B)。

图4 模型4 和内部验证的校准曲线

图5 模型4 内部验证的ROC 曲线

3 讨论

3.1 AOP 在阴道助产术前评估中的应用术前阴道指检评估胎头位置和胎方位不准确,导致临床决策失误,是阴道助产失败及发生母儿不良结局的主要原因之一。在第二产程中阴道助产前客观、全面评估其成功率及难度并正确选择分娩方式,是减少母儿不良结局发生的关键。

产时经会阴超声在辅助评估阴道助产成功率与难易程度方面的价值已得到众多学者认可[9]。目前相关文献中研究最多的参数有AOP、胎头-会阴距离(head-perineum distance,HPD)、胎头方向角(head direction,HD)和大脑中线角(midline angle,MLA)。其中,AOP 能客观反映胎头位置高低,简单易学,即使初学B 超的医师亦可快速上手,且可重复性和稳定性强,其实用性在众多经会阴超声参数中最为大家所认可。

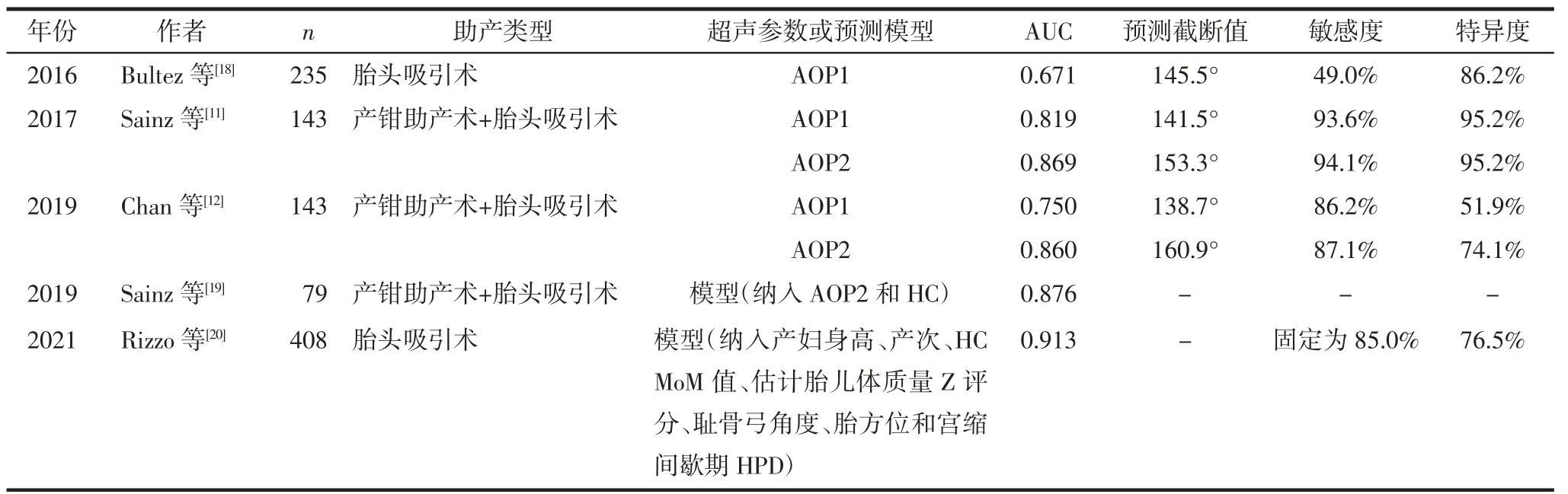

Sainz 等[11]认为,AOP1>141.5°或AOP2>153.5°提示阴道助产成功且顺利的可能性大。Bultez 等[18]发现,初产妇AOP1>145.5°提示胎头吸引术助产成功可能性高。Chan 等[12]认为,AOP1>138.7°或AOP2>160.9°时阴道助产成功率高。以上研究中AOP 对成功阴道助产的预测效能见表7。本研究显示,单独应用AOP1 和AOP2 均能有效预测成功且容易的阴道助产,其AUC 分别为0.763(P<0.001)和0.796(P<0.001)。综上,AOP 的AUC 为0.671~0.869。

表7 既往研究中AOP 和不同预测模型对阴道助产难易程度区分度对比

3.2 HC、AC 和AOP 联合预测效能优于AOP 的单独应用有研究表明,HC、AC 和估计胎儿体质量等与助产成功率密切相关[14-15]。2019 年,Sainz 等[19]基于AOP2 和HC 建立了一个简单Logistic 回归模型,用于预测阴道助产困难或失败概率,预测概率=1/[1+EXP(25.376+0.36×AOP2(°)-0.508×HC(mm)],该模型区分度和校准度均良好(AUC 为0.876,校准曲线斜率0.984)。本研究中,同时纳入AOP1、AOP2、HC和AC 所建立预测模型(模型4)的AUC 为0.917(P<0.001),显著高于单独应用AOP1 和AOP2 的AUC(模型4 vs.AOP1:P=0.014;模型4 vs.AOP2:P=0.026)。可见,对于区分困难或失败和成功且容易的阴道助产,联合使用HC、AC 和AOP 的预测效能优于AOP 的单独应用(如前述,后者AUC 为0.671~0.869)。

3.3 本研究模型的优势及与其他模型的比较目前除Sainz 等[19]的模型外,2021 年Rizzo 等[20]纳入孕妇身高、产次、产前超声参数(HC MoM 值、估计胎儿体质量Z 评分和耻骨弓角度)、产时超声评估胎方位及宫缩间歇期HPD 建立的多元Logistic 回归模型,亦能有效评估胎头吸引术成功率(AUC 为0.913),预测效能见表7。

第二产程中如遇急性胎儿窘迫等紧急情况,产科医生需要迅速且准确地判断是否能成功助产。在保证预测准确度的同时,纳入指标尽可能少且指标易于获取的模型更符合临床需求。本研究中模型4仅纳入了HC、AC、AOP1 和AOP2 四项超声参数,即可有效区分阴道助产术的难易程度(AUC=0.917),且预测概率准确度高(Hosmer-Lemeshow 检验显示χ2=5.873,P=0.661;校准曲线的斜率为1.001)。该模型中四项超声参数的获取均方便、快速:孕妇入院后可常规测量HC 和AC,助产前产科医师亦可快速测得AOP1 和AOP2。因此,其临床实用性优于其他需要多参数的复杂模型[20]。

Sainz 等[19]建立的模型仅纳入HC 和AOP2 两个变量,亦表现出良好的预测效能。AOP1 代表宫缩间期胎头位置,AOP2 的大小与助产牵引时宫缩强度及产妇用力配合程度有关。即使AOP1 较小,而AOP2较大,说明宫缩强且产妇用力效果好,助产成功可能性高,且所需牵引力较小,故发生产伤可能性较低;反之,AOP1 较大,即使AOP2 较小,说明宫缩间期胎头位置已处于较低位置,即使宫缩欠佳,术者亦可以较轻松牵引娩出胎儿。因此,有必要将AOP1 和AOP2 同时用于建立模型。临床上通过将HC 和AC带入Hadlock 公式3[16]估计胎儿体质量,其中AC 与胎儿体质量密切相关。本研究中2 组间AC 存在统计学差异,将HC 和AC 同时纳入模型后,模型区分度显著高于仅纳入HC 的模型(模型2 的AUC=0.812;模型4 vs.模型2:P=0.041)。可见,将HC 和AC 同时纳入模型预测效能更佳。

笔者所在单位为省级三甲医院,本研究中术者均具有10 年及以上工作经验并可熟练操作阴道助产术,目前该模型的建立旨在将本单位阴道助产经验以客观的形式进行展示,供阴道助产术经验相对缺乏的医疗单位及初学者参考。

3.4 本研究的不足之处本研究存在一定局限性:①本研究样本量较小,本研究中A 组和B 组间HC差异无统计学意义,尽管妊娠晚期胎头入盆后颅骨受压塑形可能导致HC 测量不稳定,但仍考虑与样本量较小存在一定关系。同时,本研究中研究对象仅足月初产妇,是否适用于早产儿和经产妇,仍需要继续增加样本量进行外部验证。②本研究中,病例均为枕前位,后续研究应关注枕横位和枕后位。③本研究中使用的助产器械为Kiwi Omni 胎头吸引器和Tucker-Mclane 产钳,后续研究中可纳入其他不同类型的胎头吸引装置和产钳。

综上所述,第二产程中联合应用HC、AC、AOP1和AOP2,可有效预测阴道助产成功率,为产科医师是否行阴道助产的重要临床决策提供一定指导。